城市公用事业技术经济特征的演进与公私合作制(PPP)的衍生机理

付金存

摘 要当前有关城市公用事业公私合作制的研究和实践存在“泛化”倾向,亟须从理论上阐明其衍生机理。文章以城市公用事业技术经济特征的演进为主线,分析了其垄断经营的可维持性问题。研究发现,随着自然垄断的判断标准由规模经济向成本弱增和可竞争性转变,自然垄断的可维持性逐渐减弱,垄断边界逐步缩小;与此同时,有关城市公用事业的公益标准也经历了由规制公益论到规制私益论,再到“物有所值”的演进;加之政府规制成本急剧膨胀,实施效果存疑,放松城市公用事业的进入规制,允许私人资本与公共企业合作参与城市公用事业的建设、运营和管理成为可能。

关键词 公私合作制;经济机理;城市公用事业

[中图分类号]F294 [文献标识码] A [文章编号]1673-0461(2017)04-0032-07

改革开放以来,在“城市偏向”政策的带动下,中国城市化水平经历了年均增速超过1%快速发展过程,对城市供水与污水处理、轨道交通等公共服务的需求也逐年扩张。然而长期以来,城市基础设施被认为是政府的职责,应由政府投资、建设、运营与管理,随着社会经济的发展,维持公用事业的传统制度安排已难以为继:政府出于维护公众利益的职责承担了国有企业建设和运营的全部成本,而国有企业为了维护部门利益,有意维持和扩大亏损,进一步索取补贴。从而陷入“企业亏损——政府补贴——财政负担加重——投资不足——发展受限——持续亏损”的恶性循环。在这种条件下,引入市场竞争机制,打破城市公用事业领域垄断格局势在必行,于是公私合作制(Public Private Partnerships,PPP )被广泛采用。

由于自然环境、人口结构甚至是文化禀赋的差异,学术界对城市公用事业公私合作制概念和内涵的认知并不统一,不同国家和地区公私合作制的实践模式、应用效果存在较大差别。随着公私合作制的应用范围的扩大,公私合作参与主体的互动关系与作用机理愈加复杂,以致出现任何形式的“公私混合”现象均被称为公私合作制的“泛化”取向。特别是在当前国际经济不景气、国内经济增速放缓的背景下,这种“泛化”取向可能使公私合作制沦为地方政府缓解财政压力的融资手段,引发区域性甚至系统性债务危机。由此可见,从理论上探明城市公用事业公私合作制的衍生机制,对于指导实践具有重要意义。鉴于上述分析,本文以城市公用事业技术经济特征的演变为逻辑主线,试图阐明了城市公用事业公私合作的内在机理,以期为构建科学的公私合作机制提供有益参考。

一、城市公用事业的技术经济特征

城市公用事业包括城市供水与污水处理、集中供热、管道燃气甚至园林绿化等行业,尽管这些行业特征各异,但是整体上均能具备以下技术经济特征:

(一)自然垄断性

自然垄断的概念最早由Mill(1894)提出,他认为英国的煤气、自来水等产业存在重复建设和浪费的问题,如果将多家企业竞争的市场结构变为一家企业垄断经营格局,就能大大降低运营成本[1]。随后Adams(1887)指出,对于那些规模报酬递增产业应实施进入限制,可以维护大规模生产优势,保护消费者福利[2]。Farrer(1926)[3]和Ely(1937)[4]进一步将自然垄断的经济特性明确为规模经济特征。在这些研究的基础上,Spulber(1989)给出了自然垄断的标准定义,即在特定范围的产量内,如果一家企业比两家或两家以上企业供应市场需求的成本更低,则认为该产业具有自然垄断特征[5]。城市公用事业被认为是自然垄断的典型领域,其自然垄断性表现为两个方面:一是资本密度极高,Beecher 等人(1991)用资本/收入比率,测算了自来水业与其他城市基础设施的资本密集程度,研究发现航空、电信等一般城市基础设施的资本/收入比率大致在1∶1到2.5∶1之间,而自来水业的资本/收入比率高达5∶1甚至6∶1,项目建设初期大量的资本投资在一定程度上阻碍了企业的自由进入[6]。二是资产专用性极强,以城市供水为例,其生产过程生产包括水源取水、净化消毒、管网建设、送水、排水等多个环节,尤其是管网建设环节对地质水文条件、电力等其它设施布局、建筑物分布、供水厂总体设计等都有特殊要求,这些决定了城市自来水产业输配管网等设施具有很强的资产专用性,并形成巨大的固定成本或称为“沉没成本”,为投资者进入和在位者退出该行业设置了障碍,由此形成自然垄断特性。

(二)准公共品性

从竞争性与排他性两个维度出发,任何物品都可划归为公共物品、私人物品或混合品。公共物品是一个与私人物品相对应的概念,具有消费的非竞争性和非排他性,效用的可分割性和消费的必需性。公共物品的特性决定了其消费過程难以避免“搭便车”现象,导致市场机制失灵(Ol-on,2009)[7]。因此公共物品主要由国家生产和提供。“准”公共品是指介于公共物品和私人物品之间,兼具两者特性的的产品或服务,具有优先的非竞争性和非排他性。准公共物品可分为两类:一是与规模经济相联系的自然垄断性产品,如供排水系统、公共交通系统、电力输配系统等,这类准公共物品在物理形态上一般变现为社会基础设施(social infrastructure)。另一类被称为优效物品(merit goods),是指那些无论个人收入水平如何都应该得到有效供应的产品或服务,如医疗保障、住房、传染病免疫等。这两类准公共物品均存在“拥挤效应”,在一定的临界范围内,增加消费不会产生竞争,一旦超过临界值,就会过度拥挤,增加更多的消费就会降低全体消费者的效用(余永定,2003)[8]。

从排他性角度看,在一定边界内,城市供水、管道燃气等公用事业具有私人物品的特征。供水服务可借助安装水表等技术手段实现分割,并通过“使用者付费”的制度安排进行排他性消费。从技术角度而言,对拒绝付费的用户切断供应并不难实行,但由于为日常生活所必须,如果有意地将一部分人排除在城市供水服务之外,显然违背社会公正原则,因此这些产品具有非完全的排他性。从竞争性维度看,在一定的消费容量下,增加城市自来水等的消费并不影响其他人正常消费,因此是非竞争的,但一但超过技术或有效供给的边界,就会产生拥挤效用。如在夏季等供水紧张的时刻,水压降低将导致高层建筑用水中断,定时分片供水时全体用户也不能同时得到服务等。总体而言,城市公用事业具有准公共品特征。

(三)外部性

外部性是指一定的经济行为对经济系统外部造成的影响,这一影响会导致私人成本(企业或个人)与社会成本、私人收益与社会收益偏离,造成市场机制失灵。根据偏离方向和影响性质的差异,外部性可分为正外部性和负外部性两个方面。城市公用事业是一个国家和地区经济发展的基础性条件,其有效运营不仅能够为城市工业、商业和服务业及居民生活提供有力保障,而且从供给角度看,也构成了其他部门社会再生产的基础投入,因此城市公用产品性能和价格的变动会产生巨大的连锁反应。这些都是城市公用事业正外部性的具体体现。然而城市公用事业运营补偿也会产生巨大的负外部性,如自来水生产过程中,净水、制水环节排出的沉淀废水、滤池反冲洗排水如不符合环境标准,会对居民生活用水、工农业生产用水造成较大的负面影响。

综上所述,城市公用事业具有自然垄断性、准公共品性和外部性特征,进而决定了政府需在一定程度上对其进行规制,以维护公共利益。然而从实践看上,各国城市公用事业先后经历了从“国有化”到“私有化”,再到当前“公私合作制”的变迁过程,这一变化的根本原因在于城市公用事业自然垄断性,以及判断城市公用事业公益性的标准不断演进。

二、城市公用事业自然垄断的可维持性及其边界

(一)自然垄断理论的演进

自然垄断是政府设定进入壁垒、控制产品价格与企业利润的最为传统、持久的原理(Breyer,1982)[9]。在特定的技术经济条件下,政府通过设立公用企业,以独占的组织形式提供公共产品能够有效维持资源配置的社会效率,保障公众利益,这些恰好是政府规制的目标所在。然而随着理论和实践的发展,自然垄断的判断标准和物理边界发生了极大变化,于是在垄断经营的基础上,城市公用事业的市场竞争机制逐渐生发。

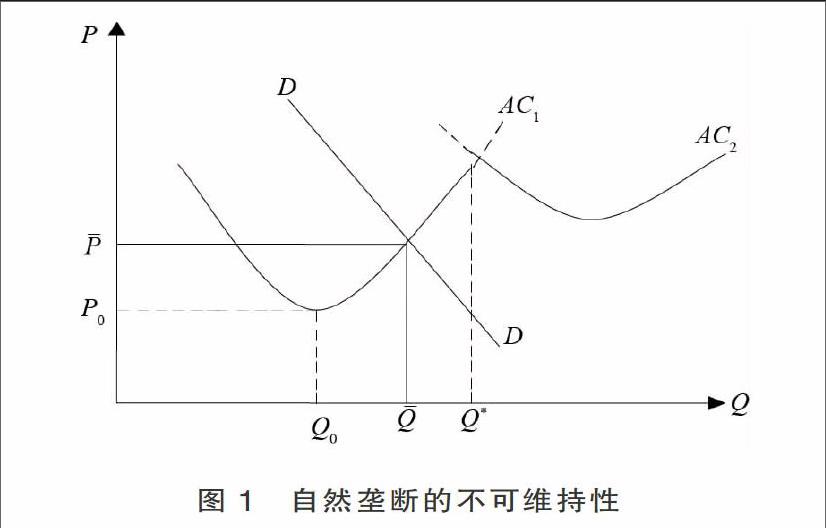

20世纪70年代以来,西方经济发达国家逐步放松了对城市公用事业的进入限制并取得良好成效,促使经济学界进一步探讨自然垄断的经济特性。Baumol(1977)[10]、Sharkey(1983)[11]等学者提出以成本弱增效性作为自然垄断的判断标准(Subadditivity),即某一企业生产所有产品的成本,小于若干企业成产单独生产这些产品的成本综合。在成本弱增范围内,由一家企业垄断经营能够提高生产效率,而当产出超过成本弱增范围后,市场将面临供给短缺,此时政府应该允许其他企业进入。这一论断对自然垄断的可维持性提出了挑战。Panzar 、Baumol和Willig(1977;1981)等学者认为,自然垄断本身并不能作为限制进入的条件在政府规制价格下,垄断企业产量和价格的变动需要得到政府规制机构的批准,难以在短期内迅速调整[12-13]。此时,如果允许企业自由进入,往往会造成垄断企业垄断地位的不可维持性(Nonsustainability)(见图1)。

如图1所示,Q0表示垄断企业最小平均成本处对应的产量,Q*代表自然垄断要求的产量,市场需求曲线DD和平均成本曲线AC1相交处决定的产量和价格分别为P和Q。对于垄断企业而言,如果将价格定于企业最小平均成本对应的P0处,企业将获得最大利润,但此时的产量Q0小于市场需求Q。由于垄断企业负有满足整个市场需求的义务,政府规制机构需将垄断企业的价格和产量固定于DD曲线和AC1曲线的交点处(成本弱增阶段),这样既能保证市场需求,又能使企业收入补偿其成本。这时,垄断企业的垄断地位的可维持性就被定于(P,Q)处,在企业可自由进入市场的情况下,除此以外的价格和产量都会造成自然垄断的不可维持性。如当P

(二)自然垄断的边界

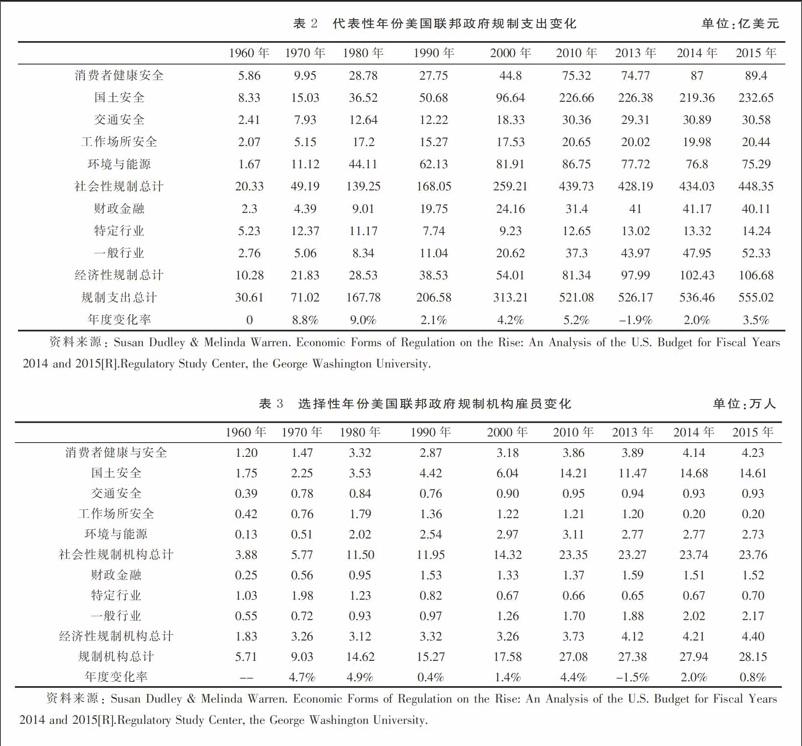

尽管城市公用事业整体上具备自然垄断特征,但这并不意味着所有业务环节都需垄断经营。以城市供水为例,从技术环节看,水的生产和输配都是围绕管网进行的,这些输送网络由于具有极强的资本专用性和极高的沉淀成本,属于自然垄断的业务范围。然而随着技术发展,原水生产、治水和销售环节都出现了可以标准化的模块端口,因此可分离出去。可见城市公用事业的自然垄断性是一个相对的概念(见表1)。

从动态角度看,技术进步也使得自然垄断的物理边界迅速改变。以电信产业为例:微波无线电通信技术的广泛应用极大降低了通信服务行业的平均成本,使其最小效率规模(MES)显著下降。同时,微波技术的发展带动了市场需求的急速上升,早在20世纪50年代,美国就有许多私人企业和政府组织申请开通私人通信系统(Vis-cusi et al.,2005)[15]。此外,计算机和焦化技术的改进,使得有线电视、电信网络同时运行,通过网络间的互通互联整合不同产业,使得运营成本极大降低。由此可见,技术进步正使自然垄断产业的物理边界逐步缩小,一些传统上需垄断经营的业务环节逐步出现可竞争性的倾向。

除了技术进步外,市場范围和需求边界的扩张也会改变自然垄断产业的基本格局。例如,在经济发展水平较低的地区,市场范围相对较小,需求有限,由一家企业提供某一公共产品就可满足社会需求,此时经营城市公用事业的企业具有明显的区域垄断特征。但伴随着城市人口增加和城市空间范围的扩大,原有城市自来水、管道燃气等网络不能适应新增的需求,当需求扩张超过原有企业成本弱增的范围后,政府就应允许新企业进入。特别地,随着区域经济一体化进程的加快,一些具备较强实力的企业已经跨越行政区域界线,在多个区域同时开展业务,从而使城市公用事业区域垄断的特征逐步弱化。

以上分析说明,在特定的技术水平、市场范围和需求状况下,自然垄断的边界是相对的。随着这些因素的变化,自然垄断产业的物理边界呈现不断变化的趋势。但总的来看,自然垄断产业的物理边界和业务范围是逐步缩小的,随着经济社会的发展,原有自然垄断产业的诸多业务环节已具备可竞争的市场条件,进而为社会资本进入奠定了基础。

三、政府规制下城市公用事业公益性标准的演进

由于城市自来水、管道燃气等产品是社会再生产的必需品,具备准公共产品特征,因此维护社会公益性成为政府规制的又一重要理论支撑。 随着自然垄断理论的演进,有关城市公用事业的公益标准经历了由规制公益理论到规制私益论,再到“物有所值”的变化,进而推动了城市公用事业组织形式的演进。

(一)规制公益论:政府垄断的正当性

传统经济理论认为,由于具备自然垄断特征,城市公用事业需以政府“公营”的形式,即通过设立公用企业,维护规模经济性,防止垄断性或者半垄断性契约损害社会公众利益(Pigou,1924)[16]。显然,保护公益就为城市自来水、电力等公用事业垄断经营提供了正当性论证。

规制公益论认为,政府是完全理性的,政府对自然垄断行业的直接干预既能够纠正市场失灵,又可以维护社会公众的利益,这一观点受到众多经济学家的拥护。植草益(1976)提出,市场失灵为政府干预经济提供了客观基础,政府规制是公共机构为弥补市场失灵,以法律授予的执行权对垄断企业活动进行限制的过程[17],Owen(1978)认为,平抑市场运作风险、满足社会公共需求是政府规制的主要目标[18]。Mitnick(1980)则直言,政府规制是基于社会公益的公共政策[19]。总体来看,规制公益论以市场失灵作为逻辑出发点,强调政府规制克服市场失灵,维护公众利益的行为动因。由此得出的政策启示在于,政府应以特定的垄断形式生产和提供公共产品,并通过使用者付费的制度安排募集公共产品的生产成本。在规制公益论指导下,公共事业资产所有权不能转移,也不能实行私有化,政府垄断经营是唯一合法的组织形式。

(二)规制私益论:民营化的正当性

在规制公益论下,政府通过设置市场进入门槛,制定政府指导价格维持公用企业的垄断地位,以期弥补市场失灵的缺陷,维护公共利益。然而在现实世界中,政府并非是规制公益论所言的“道德人”,政府规制的结果往往是垄断企业“俘虏”规制机构,使得政府规制措施逐步成为有利于垄断企业经营目标的“保护伞”。这时在政府规制下,被规制垄断企业可以利用独占的市场地位制定高价,牟取暴利。面对强势企业,消费者维权成本极其高昂甚至超过其损失,形成“边际无谓成本”。这时政府规制实质上已经成为垄断企业私利的保护者,而非公共利益的维护者。

针对上述论证,众多学者对政府规制的效果进行了实证检验。Stigler 和 Friedland(1962)检验了美国各州电力公用事业的规制效果,结果发现政府规制与否对企业收费水平并无实质影响[20]。Stigler(1971)进一步的研究表明,政府规制存在降低产品质量,扭曲价格甚至抑制创新等一系列弊端[21]。以上分析说明,政府规制并未取得如规制公益论所预期的效果,反而造成社会福利损失。从现实效果出发,规制私益理论否定了政府基于社会公益垄断城市公共事业的正当性。在规制私益论框架下,城市公用事业领域引入市场竞争机制对于阻止垄断企业利用“边际无谓成本”获取暴利具有重要作用。此时,放松甚至放弃规制成为应对规制失灵的主要手段。

(三)物有所值:合作视角下判断公益性的新标准

从逻辑思路和政策取向看,规制公益论和规制私益论均以对方各自的内在缺陷和现实不足为前提,开出的政策药方也是以己之长替彼之短。上述两种理论均将政府与市场置于二元对立的局面。但从政策效果看,两者都并非尽善尽美。20世纪70年代以来,以Coase(1972)为代表的新制度经济学派通过分析交易主体之间的交易成本,独辟蹊径地揭示了政府规制失灵的根本原因[22]。新制度经济学家提出,市场机制与政府垄断的抉择,取决哪一方更能有效地降低交易成本[23],从政策实践上看,新制度经济学提出以“物有所值(Value For Money)”作为判断产品公益性的新标准,并将其纳入公共行政据测过程中。

“物有所值”通常可从经济性(Economy)、效率性(Efficiency)和有效性(Effectiveness)三个方面衡量(简称3E原则)。其中经济性是指以最低的成本购买到特定质量和数量的产品,或者说与传统模式相比可实现的成本节约程度;效率性是从投入-产出角度而言,力图以最小投入获得最大产出;有效性是从生产的效果而言,强调产出与组织的目标密切相关(高鹤,2014)[24]。“物有所值”理念的核心,是强调企业精神和竞争机制的重要性,通过私人部门的参与,一方面降低城市公用产品的生产成本,另一方面弥补传统模式下生产效率低下 的弊端。从实施绩效来看,采取政府与社会资本合作的模式,可有效协调政府规制与私人部门的利益,实现城市公用产品“物有所值”的目标(Lam & Javed,2013)[25]。

四、政府规制的成本及其经济影响

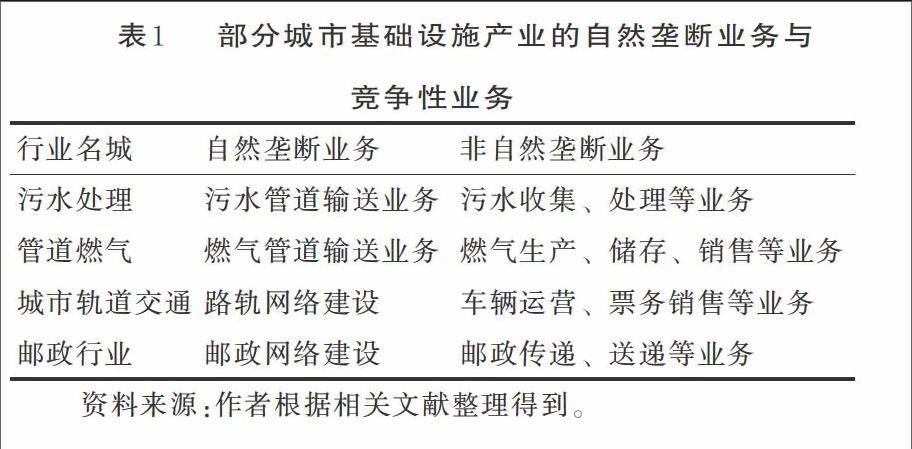

政府规制成本广泛存在于政府规制立法、执法、法律修改与调整等环节,每一个环节都会发生相当程度的成本,有时因规制成本太大会不得不延迟对某一特定领域的政府规制。从历史演变角度看,政府规制天然地具有一种自我膨胀、自我扩张和自我强化的内在机制(植草益,1976)[26]。在这种机制作用下,政府规制机构极易产生扩张的冲动,其突出表现是政府规制机构成本支出和雇员数量的增加(见表2和表3)。

由表2、表3不难看出,半个多世纪以来,美国政府的规制成本剧烈膨胀。从支出规模看,美国联邦政府规制支出由1960年的30.61亿美元激增至2015年的555.02亿美元,增长超过17倍;规制机构雇员人数5.71萬人增加至28.15万人,数量增加超过3倍。从规制成本分布的具体领域看,包括社会性规制和经济性规制在内的主要领域政府规制的支出规模都有所增加,其中社会性规制支出规模超过22倍,经济性规制增长超过9倍。从时间分布来看,多数时间段内的支出规模和雇员数量均呈现增长态势。尤其值得注意的是,受“9.11事件”影响,2000~2010年间,国土安全支出规模和雇员数量呈现激增态势,年均增长率分别达到了5.2%和4.4%。以上数据分析仅限于美国联邦政府层面,如果再加上美国各州政府规制机构的运行成本,那么所有的政府规制成本将更加惊人。

Guasch & Hahn(1999)的研究表明1982~1996年期间,美国7个联邦规制部门所发布的规制政策中,仅有不足半数的政策可取得一定的净收益[27]。不仅如此,政府规制还会造成对市场经济运行机制的干扰,在诸多方面存在一定负面影响。从企业角度看,政府规制虽然能使企业免于竞争,但规制政策调整的时滞会阻碍企业技术创新,如在电信市场领域,蜂窝技术早在20世纪40年代就已经开始出现,并于1973年具备产业化的条件,但联邦通讯委员会直到1983年才开始颁发许可证,致使得美国1983年因技术延迟增加的成本超过了250亿美元(Haring et al.,1997)[28]。同样,语音服务引入的延迟也使美国经济年均成本增加超过13亿美元(以1994年价格计算)(Kahn et al.,1999)[29]。无独有偶,于良春和丁启军(2007)对中国电信业的实证研究表明,2000~2004年间,电信行业政府进入规制的总成本比其收益大约高出11 926.26亿元,约为收益的2.07倍左右[30]。从社会福利角度看,规制成本最终会以产品价格提升、税负等形式部分转嫁给消费者,消费者最终以高价格、低工资、高税负的形式承担了政府规制成本。Hazilla(1990)研究表明,由于环境规制增加,1990年美国就业率降低了1.2个百分点[31]。政府规制的影响不仅限于微观层面,近年来,一些经济学家开始将政府规制与财政支出、税收、货币政策等一起,列入美国政府典型的宏观经济活动。一项最新的研究表明,1949年以来,政府规制强度的增加使得美国真实的经济增加率(Real GDP Growth)下降了2个百分点。如果政府规制强度维持在1949年的水平,美国2011年潜在的GDP总量将达到53.9万亿美元,远高于其15.1万亿美元的实际水平(Perry,2013)[32]。

五、结 语

由于具有自然垄断性、准公共品和外部性等特征,长期以来,城市公用事业在政府规制下采取了垄断经营的组织模式。然而随着理论和实践演进,一方面,有关自然垄断的判断标准经历了规模经济、成本弱增和可竞争性的变化,另一方面,伴随着技术进步不断加快、市场需求范围逐渐扩大,城市公用事业领域自然垄断的物理边界逐步缩小,可竞争的业务环节逐步增多;与此同时,有关城市公用事业的公益标准也经历了由规制公益理论到规制私益论,再到“物有所值”的变化,推动了城市公用事业组织形式的演进;加之,规制成本的急速攀升及规制的绩效表现,政府规制的运用应更为谨慎。为适应上述变化,应需尽可能的发挥市场机制的作用,放松进入规制,允许国内私人资本、境外资本等多种社会资本形式参与城市公用事业的建设、运营和管理。同时,政府要优化价格规制机制,强化质量规制,以应对社会资本进入后出现的新问题。

[参考文献]

[1] Mill J S,Laughlin J L. Principles of Political Economy[M]. New York,NY: Prometheus Books,2004.

[2] Adams H C. Relation of the State to Industrial Action [J]. Publica-tions of the American Economic Association,1887,1(6): 7-85.

[3] Farrer T H F B,Giffen R. The State in its Relation to Trade[M]. Macmillan and Company,1902.

[4] Ely R T,Adams T S,Lorenz M O,et al. Outlines of Economics[J]. New York,Macmillan,1937.

[5] Spulber D F. Regulation and markets[M]. MIT press,1989.

[6] Beecher J A,Mann P C,Landers J R. Cost Allocation and Rate De-sign for Water Utilities [M]. National Regulatory Research Insti-tute,Ohio State University,1991.

[7] Olson M,Olson M. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups [M]. Harvard University Press,2009.

[8] 余永定. 西方經济学[M]. 北京:经济科学出版社,2003.

[9] Breyer S G,Breyer S G. Regulation and its Reform[M]. Harvard University Press,2009.

[10] Baumol W,Bailey E E,Willig R D. Weak Invisible Hand Theo-rems on the sustainability of Multiproduct Natural Monopoly [J]. American Economic Review,1977,67(3): 350-65.

[11] Sharkey W . The Theory of Natural Monopoly[M]. Cambridge Books,1983.

[12] Panzar J C,Willig R D. Free Entry and the Sustainability of Nat-ural Monopoly[J]. The Bell Journal of Economics,1977,8(1): 1-22.

[13] Baumol W J,Willig R D. Fixed Costs,Sunk Costs,Entry Barriers,and Sustainability of Monopoly[J]. The Quarterly Journal of Eco-nomics,1981,96(3): 405-431.

[14] Baumol W J. Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industry Structure[J]. American Economic Review,1982,72(1): 1-15.

[15] Viscusi W K,Harrington J E,Vernon J M. Economics of regula-tion and antitrust[M]. MIT press,2005.

[16] Pigou A C. The Economics of Welfare [M]. Transaction Publish-ers,1924.

[17] 植草益.微观规制经济学[M].北京:中国发展出版社,1992.

[18] Owen B M. The Economic View of Programming [J]. Journal of Communication,1978,28(2): 43-47.

[19] Mitnick B M. The Political Economy of Regulation: Creating,De-signing,and Removing Regulatory Forms [M]. New York: Columbia University Press,1980.

[20] Stigler G J,Friedland C. What Can Regulators Regulate? The Case of Electricity [J]. Journal of Law and Economics,1962,6(5): 1-16.

[21] Stigler G J. The Theory of Economic Regulation[J]. The Bell Journal of Economics and Management Science,1971: 3-21.

[22] Regan D H. The Problem of Social Cost Revisited [J]. Journal of Law and Economics,1972,15(2): 427-37.

[23] Bickenbach F,Kumkar L,Soltwedel R. The New Institutional E-conomics of Antitrust and Regulation[R]. Kiel Institute for the World Economy,1999.

[24] 高鹤."物有所值"成为政府购买服务风向标[N].中国会计报,2014-06-06(5).

[25] Lam P T I,Javed A A. A Comparative Study on the Use of output Specifications for Australian and UK PPP/PFI Projects[J]. Journal of Performance of Constructed Facilities,2013,29(2): 04014061.

[26] 植草益.微觀规制经济学[M].北京:中国发展出版社,1992.

[27] Guasch,J Luis & Hahn,Robert W. The Costs and Benefits of Regulation: Implications for Developing Countries [J]. World Bank Research Observer,1999,14(1): 137-158.

[28] Haring,John & Rohlfs,Jeffrey H. Efficient Competition in Local Telecommunications without Excessive Regulation [J]. Information Economics & Policy,1997,9(2):119-131.

[29] Kahn,Alfred E. & Tardiff,et al. The Telecommunications Act at three Years: An Economic Evaluation of its Implementation by the Federal Communications Commission,[J]. Information Eco-nomics & Policy,1999,11(4):319-365.

[30] 于良春,丁启军. 自然垄断产业进入管制的成本收益分析-以中国电信业为例的实证研究[J].中国工业经济,2007(1):14-20.

[31] Hazilla,Michael & Kopp,Raymond J. Social Cost of Environ-mental Quality Regulations: a General Equilibrium Analysis [J]. Journal of Political Economy,1990,98(4):853-873.

[32] Mark J. Perry Federal Regulations have Lowered Real GDP Growth by 2% Per Year since 1949 [EB/OL]. [2013-06-26]. http://www.aei-ideas.org/2013/06/.