智慧城市建设的研究综述与展望

吕淑丽++薛华++王堃

摘 要智慧城市是城市数字化向智慧化发展的必然要求,是解决城市发展困境的最佳途径。在对国内外智慧城市的研究文献进行搜集、整理、归纳和总结的基础上,从智慧城市的内涵、建设途径与问题以及评价指标等方面进行梳理分类,并加以评析。最后对未来智慧城市的研究方向进行了展望。

关键词智慧城市;建设现状;评价;综述;展望

[中图分类号]F291 [文献标识码]A [文章编号]1673-0461(2017)04-0053-05

一、引 言

以计算机技术与现代通信技术普及应用的有机结合为标志的第五次信息技术革命将人类社会推进了数字化的信息时代。随着物联网、云计算、互联网、传感网、广电网等信息技术的快速发展,智慧城市应运而生。2008年国际商业机器公司(IBM)提出了智慧城市这一概念,即:“能够充分运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求作出智能的响应,为人类创造更美好的城市生活。”此概念逐渐引起了管理者的更多关注以及国内城市规划的深入研究,越来越多的学者开始积极展开了智慧城市发展思路的理论研究及实践探索。

2004年3月,韩国政府提出了“u-Korea”发展战略,以促进韩国电子信息产业的发展,为打造“智能社会”奠定基础。2006年6月新加坡正式公布“智慧国家2015”计划,并将推出一系列活动以促进民生、企业与社会的发展。2009年1月,IBM公司CEO彭明盛向美国总统奥巴马建议,加大智慧型基础设施投资,随后奥巴马总统提议将智慧地球战略写入美国复兴与再投资计划。2009年5月,欧洲联盟(简称欧盟)通过的“数字化议程”(digital agenda)作为“欧盟2020战略”计划中的一部分,提出城市的发展应当是智慧的、可持续的、全面的。2009年7月,日本政府制定了旨在 “2015年实现以人为本,安心且充满活力的数字化社会”的“i-Japan战略2015”。

1949年以来,我国城市构成有了巨大的变化,已形成长三角城市群、珠三角城市群、京津冀城市群、山东半岛城市群、中原城市群、辽中南城市群、长江中游城市群、海峡西岸城市群、成渝城市群和关中城市群十大城市群。城市群的快速发展也逐渐暴露出了交通拥堵、环境污染、贫富差距大、资源消耗大、城市系统脆弱、信息孤岛和教育医疗问题等社会现象,我们将其统称为“城市病”。这一系列问题无不催促着城市管理者迫切寻找出解决途径。而智慧城市正是医治城市病的一剂良药,转变城市发展方式,以智慧统领城市發展,每个城市都要为之作答。虽然已经有一部分学者对国内外智慧城市的理论研究和实践发展进行了梳理总结,但是由于智慧城市是一个多学科交叉、多领域融合的综合性学科,相关工作涉及的内涵和外延都非常广,这些文献并不能全面反映出智慧城市的发展现状,因此有必要把智慧城市作为研究对象,为我国智慧城市的理论研究与基础建设提供参考和借鉴。

二、智慧城市概念研究

智慧城市是由数字城市不断发展演化而成的,是城市发展的必然阶段。关于智慧城市的概念,国内外不少学者做出了相关界定。据相关资料显示,我国关于智慧城市的学术探讨始于2005年姚音的《智慧城市实验》[1]。除了IBM公司的智慧城市白皮书中给出的定义之外,智慧城市的概念被以不同的方式描述,但一般定义都涉及到通过改善经济、公民参与和政府效能,部署和实现信息以及通信技术基础设施,以此作为社会和城市发展的支撑。

(一)专家观点

美国学者Andrea Caragliu等把智慧城市定义为:“通过参与式治理,在人力资本、社会资本、传统(运输)和现代(信息通信技术)基础设施方面进行投资,促进可持续经济增长、提高生活质量以及对自然资源的明智管理[2]。”国际电信联盟秘书长哈马德·图埃为上海世博会首场主题论坛——“信息化与城市发展”致辞时表示:“信息通信技术能使我们的生活更加舒适、更加和谐,它将会带来更高的生活品质[3]。”巫细波、杨再高认为:“智慧城市的核心是以新一代信息技术改变政府、企业和人们的交互模式,对各种需求作出快速智能的响应,提高城市运行效率[4]。”中国工程院院士王家耀认为:“智慧城市的根本目的和任务是让城市更智慧,本质上是让作为城市主体的人更聪明[5]。”国家信息中心原副主任胡小明表示:“社会期望城市具有整体发展的智慧而并不局限于信息化[6]。”上海社会科学院信息研究所所长王世伟提到:“对现代城市科学发展的战略认知和明智应对的具体方法[7]。”李德仁院士则从技术层面上对智慧城市作出解释:“通过无所不在的传感网将它与现实城市关联起来,由云计算平台处理数据并进行决策,从而实现对各种设施控制的自动化[8]。”中国智慧城市发展研究中心秘书长单志广认为:“智慧城市体现了城市走向绿色、低碳、可持续发展的本质需求[9]。”2016年4月19日习近平总书记在全国网信工作会议上首次提出了新型智慧城市的概念,提出建设真正以人民为中心,实现民生服务便捷、社会治理精准、社会经济绿色、城乡发展一体、网络安全可控的智慧城市。

(二)多部门解读

2014年11月7日,“2014首届中国智慧城市创新大会”在广州召开,在此次大会上,对于“什么是智慧城市”,国家发改委等多部门从各自角度分别作出了解读(见表1)。

由发改委牵头的8个部门在《关于促进智慧城市建设的指导意见》中对智慧城市的表述,主要体现在“促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式”。

三、智慧城市建设现状研究

我国城市不但面临着类似于国外城市的各种压力,还需要解决城镇化发展的问题,如城市空间布局的转型、农村人口向城市人口转移、城市化过程中的资源消耗等,压力是双重的。在上述背景下,对国内外学者分析智慧城市建设及相关问题的文献进行梳理,总结成功经验,可为我国智慧城市建设提供理论和实践上的经验及教训的借鉴。

(一)建设途径

如何建设智慧城市,路径决定成效。明确智慧城市建设路径,需要树立正确理念、发展先进技术和确定合理模式。刘月静(2009)总结了智慧南京的4点建设途径:①抢占智慧城市发展高地;②全面推进低碳生态城市建设;③在有机更新中提升城市文化创意功能;④采用紧凑集约的空间发展模式[12]。朱清霞(2012)认为智慧城市建设需要全社会的广泛参与[13]。刘强(2013)的文中提出为切实有效地推进智慧城市建设,要进一步建立健全以下7个方面的保障机制:组织领导机制、政策支持机制、决策咨询机制、开放合作机制、标准法规机制、信息安全机制、人才保障机制[14]。吴泓(2014)阐述了打造智慧旅游应当构建覆盖全国的旅游基础信息数据、资源的交换共享平台,将旅游相关产业进行信息整合、分类再深加工,为游客和旅游企业提供一站式、个性化的服务[15]。高璇(2015)针对河南的发展现状提出了以下几方面途径:①推动电子信息产业与智慧城市互动发展;②坚持技术创新和金融创新双驱动战略;③加快信息基础设施建设与公共服务平台建设;④构建市场需求调节和政府引导共同作用机制;⑤典型示范与整体推动相结合的工作模式[16]。安东尼·汤森(2015)在他的书中提到,建造智慧城市要遵守一定的设计、规划和治理的原则,而这些原则都必须要以人为中心、极具包容性且富有弹性[17]。

(二)建设现状

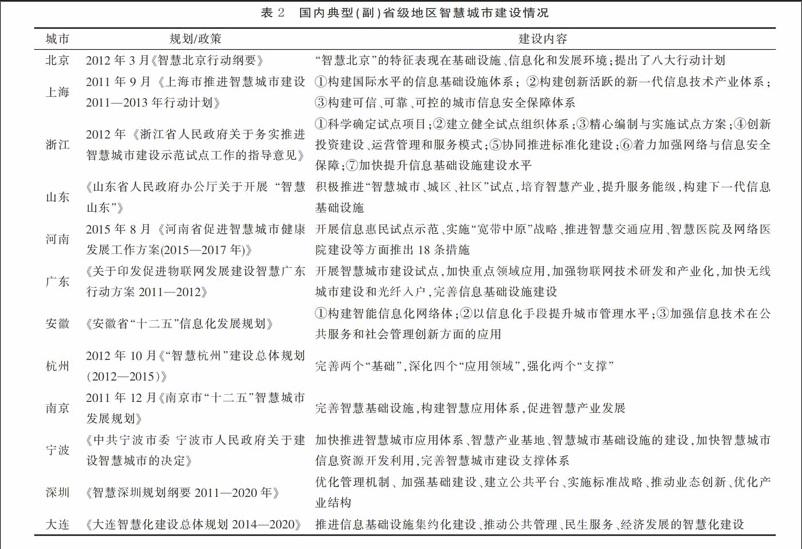

2010年以来,智慧城市快速成为我国各城市的建设热潮。截止2016年11月,我国智慧城市试点已近600个。目前,我国一些主要试点城市已提出了智慧城市相关发展规划和建设目标,涉及社会管理、应用服务、基础设施、智慧产业、安全保障、建设模式、示范试点、政策法规、标准体系等多方面内容(见表2)。

智慧城市建设快速增长能够缓解我国经济的下行压力,成为推进“互联网+”战略的突出亮点。而在企业和专家看来,在建设过程中也逐渐暴露出一些突出的问题,面临着不小的挑战。目前,我国智慧城市建设存在三大通病:先申报后规划存弊端、职权交叉试点难自主、商业模式有缺陷难逃融资困局。

中兴通讯智慧城市学院执行副院长孙鹏呼唤顶层设计与统一标准平台。表示智慧城市建设必须根据当地的具体情况,尽快构建全国统一的技术标准,以避免日后发展的潜在障碍。

外交部欧洲司参赞倪晓京指出,智慧城市这一概念作为舶来品,在外国的标准也尚未统一,因此我们的智慧城市建设不能“比葫芦画瓢”,照搬其他城市的经验。

日本富士通株式会社智慧城市推广部高级经理周意诚表示,部分城市提出35年建成智慧城市,實际上在人力、财力、物力上都无法满足要求,建设智慧城市不能一蹴而就,要脚踏实地。

国家行政学院教授汪玉凯指出,建设智慧城市要把握总体战略,一拥而上的试点对于完善标准、调整方案等任务没有任何好处。

浙江省副省长毛光烈在信息化百人会第五次专题研讨会上发表观点:我国现阶段的智慧城市建设在认识、技术、实践上还达不到“智慧”要求,存在信息孤岛、网断联难等现象,而且投资、建设、运维、使用、监管的机制不健全导致重复建设多、运维效率低、商务模式创新乏力。

浙江大学宁波理工学院信息化和社会发展战略研究中心主任吴胜武认为,智慧城市强调,在智慧城市建设的实际操作中,必须打破部门信息壁垒,解决“信息孤岛”的难题,形成一整套数据共享体系,为公众提供完整、全面、便捷的服务。

综上所述,智慧城市建设不应该局限于在技术层面运用新一代信息技术使城市智能化,而忽略了人在城市的主体地位,智慧城市的信息技术应该是服务人,关怀人的技术。这样才能实现城市的可持续发展,才能为居民创造更加美好的城市生活。

四、智慧城市评估体系研究

智慧城市作为一项复杂的系统工程,评估与建设基本同步。部分国家开展了智慧城市建设水平的评估工作。

(一)国外智慧城市评估

国外智慧城市评估的研究工作大多交给大学研究机构、城市智库型组织及跨国会议组织。这些组织通过研究城市各项数据、分析城市发展现状,得出城市的最佳发展路径,向各城市管理者推广智慧城市的先进管理理念并提供相应的咨询服务。目前,国外智慧城市评估方面最有代表性的是智慧社区论坛的智慧城市评估、欧洲中等城市的智慧城市评估以及2012年由Boyd Cohen博士发布的全球十大智慧城市排名。

1.智慧社区论坛(ICF)评估指标

智慧社区论坛(Intelligent Community Forum,ICF)从1999年开始每年举办“年度智慧社区”评选活动。ICF的评估内容分为5个维度,分别是宽带连接、知识型劳动力、创新、数字包容、营销和宣传,并从18项评估指标评价智慧社区的发展水平。这些指标多为定性,而且较多关注政府和企业,缺乏对民众体验方面的指标。

2.欧盟中等城市智慧城市评估指标

欧洲的多数人口居住在规模小于50万的中等城市。欧盟中等城市智慧城市评估指标总体可分为智慧产业、智慧民众、智慧治理、智慧移动、智慧环境和智慧生活这6个一级指标,以及31个二级指标、74个三级指标。这些指标具有明确和量化的特征,方便操作和实用。与ICF评估指标相比,注重民众体验,从民众感知角度考察智慧城市建设情况。不足之处在于:有关城市在制度、社会、文化、环境等方面需要进一步补充,数据获取不全且较陈旧,近三年内的数据只占27%。

3.Boyd Cohen的全球十大智慧城市排名

Boyd Cohen博士通过研究全球创新城市TOP100指数对比各城市创新能力发展水平,参考了全球范围内对城市生活质量的排名、西门子绿色城市区域排名、美国数字社区的数字城市排名、西班牙智慧城市的IDC排名以及全球范围内政府数字管理方面的研究成果,评选出全球十大智慧城市[18]。这些评估数据来源于其他排名和研究数据并具有主观性。

(二)国内智慧城市评估

国内信息化发展水平基础较好的上海、南京、宁波等地在智慧城市评估方面做了积极探索,这些城市结合自身的发展特色,分别提出了智慧城市指标体系。另外,一些相关组织、机构也通过结合理论和实践,设计构建了适应我国国情的智慧城市评价体系。

1.上海智慧城市评价

基于城市“智慧化”发展理念,上海市考虑了信息化水平、综合竞争力、绿色低碳、人文科技等因素,于2011年7月发布了《智慧城市指标体系1.0》,这是国内首个智慧城市指标体系,涵盖了智慧城市基础设施、智慧城市公共管理和服务、智慧城市信息服务经济发展、智慧城市人文科学素养、智慧城市市民主观感知等5个维度、19个二级指标、64个三级指标。

2012年12月上海又发布了6维度的《智慧城市指标体系2.0》,该指标体系在《智慧城市指标体系1.0》基础上增加了智慧城市软环境建设,包括18个二级指标、37个三级指标。

2.南京智慧城市评价

南京市信息中心在研究各类城市信息化测评方法的基础上,充分借鉴国内外智慧城市评估方法,形成了包括城市网络互连、智慧产业、智慧服务、智慧人文等4个一级指标、21个二级指标的评价指标体系[19]。

该指标体系并未对南京智慧城市进行实地评价,而且忽视了城市管理和运行、过于重视基础设施和产业等。

3.宁波智慧城市评价

宁波是国内最重视智慧城市发展的城市之一,该评估指标体系由宁波市智慧城市规划标准发展研究院联合浙江大学等高等院校和咨询机构的研究团队共同研究起草。该指标体系由智慧基础设施、智慧治理、智慧民生、智慧产业、智慧人群和智慧环境等6个一级指标,19个二级指标、42个三级指标构成[20]。

4.其他机构智慧城市评价

赛迪公司(CCID)2012年的《中国智慧城市发展评价与研究报告》中,将智慧城市评价指标体系分为通用指标与特色指标两个部分,其中通用指标所占权重为80%,分为三级,一级指标5个,二级指标16个,三级指标57个。特色指标的权重为20%,包括特色环境、特色产业、特色服务、市民幸福、城市治理等领域的智慧城市建设特色的衡量指标。

工信部软件与集成电路促进中心(CSIP)从智慧设施、智慧应用、智慧产业和智慧保障共4个一级指标对城市的智慧化程度进行总体评价,包括18个二级指标和58个三级指标[21]。

工信部的《智慧城市评估指标体系(征求意见稿)》中,基于智慧城市的内涵特征,结合各地智慧城市建设实践与发展路径,形成了由智慧准备、智慧管理、智慧服务3个一级指标、9个二级指标、45个三级指标组成的评估指标体系。

中国软件评测中心(CSTC)2013年1月发布的《智慧城市评估指标体系研究报告》中,将评价指标分为智慧准备、智慧管理、智慧服务三大维度,8个一级指标、36个二级指标、24个三级指标。

住建部的《国家智慧城市管理办法及指标》中,评价指标体系由保障体系与基础设施、智慧建设与宜居、智慧管理与服务、智慧产业与经济4个一级指标,11个二级指标、57个三级指标构成。

国脉互联智慧城市研究中心2015年11月发布的《第五届(2015)中国智慧城市发展水平评估报告》中表明,国脉指标体系采用6+1模式,即为智慧基础设施、智慧管理、智慧服务、智慧经济、智慧人群、保障体系六大块及一个加分项,共包含7个一级指标、16个二级指标。

2016年11月,国家发展改革委、中央網信办、国家标准委联合发布《新型智慧城市评价指标(2016年)》,包括惠民服务、精准治理、生态宜居、智能设施、信息资源、网络安全、改革创新和市民体验等8个一级指标。

五、智慧城市的研究评述

目前相关的研究不足:第一,智慧城市内涵解析尚偏重于城市信息化建设程度的提高,而对于基于信息化带来的城市管理效能提升、社会经济增长以及城市居民生活状况改善等方面的研究偏少;第二,目前关于智慧城市建设动力机制方面主要侧重于城市病带来的压力以及由于信息技术发展带来的基础支撑力。但实际上随着国际社会对环境保护的重视,低碳经济的发展,产业结构调整和引导、管理创新、公众参与、人才培养等因素也是智慧城市建设的强大动力;第三,国内现有的研究主要侧重于较为发达城市比如北京、上海、南京、深圳等的智慧城市建设与实践,而对其他欠发达地区智慧城市的建设研究偏少。因此还需要从以下几个方面进展开深入研究:

第一,完善智慧城市的内涵和评价体系。智慧城市的准确界定是对智慧城市科学评价的基础和前提,而智慧城市建设成果的量化计算和科学测评,是智慧城市建设的行动指南。因此完善智慧城市内涵并制定评价体系有很大的研究空间。

第二,开展智慧城市建设的动力机制研究。当前智慧城市正处于发展初期,纵观我国城市发展变化,正在经历发展模式的转变。随着我国“十三五”规划的开展,面对国家外部环境趋于多元化、世界趋于多极化、经济全球化的大背景,我国智慧城市建设在短期内迅速兴起,是由多方面因素共同驱动的,分析这些因素的驱动机理,能更好地分析智慧城市发展的评价体系,为智慧城市发展对策提供理论依据。

第三,评估我国中西部地区智慧城市建设水平。根据住建部和科技部公布的国家智慧城市试点名单,按照省会城市和非省会城市分成两类样本进行比较研究,分析智慧城市建设的差距,提出我国中西部地区智慧城市建设中存在的问题和对策。

[参考文献]

[1] 姚音.智慧城市试验[J].世纪商业评论,2005(6):120-124.

[2] Andrea Caragliu,Chiara Del Bo,Peter Nijkamp. Smart cities in Europe[J].Urban Technology,CERS,2009(1):45-59.

[3] 中国信息产业网.国际电信联盟秘书长哈马德·图埃为论坛致辞[EB/OL]. [2010-05-15].http://www.cnii.com.cn/index/zt/sbztlt/content/2010-05/15/content_765556.htm.

[4] 巫细波,杨再高.智慧城市理念与未来城市发展[J].城市管理,2010,17(11).

[5] 王家耀.智慧让城市更美好[J].自然杂志,2012,34(3):139-142.

[6] 胡小明.智慧城市的思维逻辑[J].电子政务,2011,102(6):84-91.

[7] 王世伟.说“智慧城市”[J].图书情报工作,2012,56(2):5-9.

[8] 李德仁,姚远,邵振峰.智慧城市中事物大数据[J].武汉大学学报,2014,39(6).

[9] 单志广.我国智慧城市健康发展面临的挑战[J].国家治理,2015(18):27-32.

[10] 徐宪平.促进智慧城市健康发展[N].经济日报,2014-11-22(7).

[11] 新浪财经网.2014年中国智慧城市创新大会[EB/OL]. [2014-11-07].http://finance.sina.com.cn/focus/2014_zgzhcscxdh/.

[12] 刘月静.关于南京城市转型与规划创新的思考[J].现代城市研究,2009(12):62-66.

[13] 朱清霞,赵海,高飞.建设智慧城市推进大庆现代化国际化进程[J].大庆社会科学,2012,171(2):66-68.

[14] 刘强.建立健全保障机制推进国家智慧城市建设——河南为创建国家智慧城市建规立制[N].中国建设报,2013-08-15(005).

[15] 吴泓.公共旅游信息服務体系构建路径和模式——基于智慧城市视角[J].现代经济探讨,2014(9):67-71.

[16] 高璇.河南智慧城市建设的总体思路与路径[J].城乡建设,2014(1):38-40.

[17] [美]安东尼·汤森.智慧城市[M].赛迪研究专家组,译.北京:中信出版社,2015:295-296.

[18] Boyd Cohen. The top 10 smart cities on the planet[EB/OL].[2012-01-11].http://www.fastcoexist.com/1679127/the-top-10-smart-cities-on-the-planet.

[19] 罗文.智慧城市诊断评估模型与实践[M].北京:人民邮电出版社,2014:28-29.

[20] 熊璋.智慧城市[M].北京:科学出版社,2015:390-391.

[21] 工业控制计算机.工信部软件与集成电路促进中心积极推进《智慧城市评价指标体系》研究[EB/OL].[2012-02-14].http://www.ipcm.com.cn/yjdt/2012214170229.htm.