陈渠珍与湘西近代化

孙聪

历史与哲学研究

陈渠珍与湘西近代化

孙聪

(吉首大学历史与文化学院,湖南吉首416000)

陈渠珍是民国时期湘西政坛的风云人物,曾对湘西的历史产生过重大影响。他在促进湘西近代化的发展主要体现在推行自治、文教改革、创办实业三个方面。本文在阐述陈渠珍开发湘西所采取措施的基础上,分析其产生的影响以及局限性。

陈渠珍;湘西;近代化

陈渠珍(1882~1952年),号玉鍪,原名陈开琼,湘西凤凰人,祖籍江西(其祖父迁徙至凤凰),有“湘西王”、“湘西土酋长”、“湘西土皇帝”、“湘西统领”之称。陈渠珍亲身经历清朝、民国、中华人民共和国建国初期三个历史时期,有着“振奇之杰”的美誉。陈渠珍的人格特征就像鲁岚所说,“博学多才,文武双全,崇儒尚道,喜读老庄,兼通百家,信仰三民主义,追求博爱、平等、自由的大同社会。”[1]他后半生集中精力于治理湘西,在促进湘西近代化发展的历程中有着重要的推动作用。

谈及近代化,不同学科都有着不同的定义,概难定论。通俗来说,近代化的基本内涵是生产力的机器化、经济结构的工业化和政治制度的民主化。其中,李文海在《对中国近代化历史进程的一点看法》指出“近代化并不仅仅是一个经济问题,它从来就是一个经济、政治、思想、文化等各种因素综合作用的产物。”[2]本文所讨论的近代化是指1921年至1949年陈渠珍驻军保靖、凤凰、沅陵期间政治、经济、文化三方面的转型,从举措与结果中探析其如何促进近代化的发展,进而评述对湘西近代化影响。

一、陈渠珍治理湘西背景

1.军阀割据与“自治”风潮盛行的国内局势

辛亥革命后,中华民国建立,不久便进入黑暗的军阀割据混战状态。南北战争愈演愈烈,军阀之间战争不断,全国笼罩在一片黑暗的氛围之中,国家权力衰微。此时的中国是半封建半殖民地的社会性质,众多的军绅政权如雨后春笋迅速林立,大小军阀都在寻找和划归自己的管辖势力范围实行统治。

1919年梁启超第一个提出“联省自治”的概念。1920年6月张敬尧被非正规湘军驱逐出湖南境内,同时吴佩孚被迫将军队北撤。在相对自由开放的思想文化和自治运动的大背景下,湖南成为“联邦政治”与“联省自治”等口号的策源地。湖南省长谭延闿率先响应“自治”号召,提出“顺应民情,实行民治”的主张。1920年7月22日,新任省长谭延闿公开宣布“湖南自治”,同年11月谭延闿被赵恒惕取代,赵省长继续提倡“联省自治”,在“官绅制宪”与“公民制宪”的纷争中,最后出现“学者制宪”,由蔡元培等知识分子制定宪法。深受南北战争影响的湖南人民极度渴望民主,1922年湖南省长赵恒惕颁布《湖南省宪法》,以法律条文的形式确定湖南为自治省。四川、云南、贵州等地方军阀纷纷响应,最为突出的是山西阎锡山在任山西总督期间开展自治,呈现一片繁荣的景象。全国上下处于混战与“自治”的氛围中,为日后陈渠珍开展自治提供社会背景。

2.匪患不断,社会落后的湘西

湘西是一个动态的地理区域,在不同的历史时期所指区域并不完全一致。本文的湘西是指陈渠珍统辖范围内的区域,包括今湘西土家苗族自治州和怀化、张家界的部分地区。因湘西处于武陵山区腹地,崇山峻岭,交通不便,历代都被视为蛮荒的化外之地,尤其是清末民初时仿佛是湖南之外的一个独立王国。刚进入民国时期的湘西俨然处于未开放的状态,经济落后,文教未开,交通梗阻,开发较晚。

在南北战争中,湘西地理位置关键,处于“咽喉地带”,南北两军都希望获得湘西的拥护,处于两难的境况。陈渠珍治理前的湘西,自给自足的农业经济占主导地位,传统农业精耕细作,不仅耕地面积稀少而且产量较低;手工业发展尤其缓慢,机械化程度低,无大机器批量生产,近代工业寥寥无几;商业集中于初级原材料贩卖,物价低廉,经济收益较低,无方便快捷的金融机构,经济流通不顺畅,在县际之间关卡设置多;学校多数是私塾,办学条件非常简陋,大多是租借寺庙,教师资源缺乏,儿童入学率极低,民众文化水平低、开放意识不强。因天灾人祸迫使许多贫民占山为王、上山为匪,如永顺的刘耀卿、大庸的周朝武、慈利的朱际凯、龙山的田汉臣等土匪无恶不作,匪患十分猖獗,匪患犹如社会的一颗毒瘤,有些土匪良心丧失,对贫苦民众抢掠,令百姓深恶痛绝,对湘西社会造成极大的不安定。

湘西是北军南下和南军北上的关键之地,左右夹击,岌岌可危。在内忧外患的形势下,陈渠珍采取“左右逢源,休养生息”的策略,在夹缝中求生,主张退身战争、大力开发湘西。

二、陈渠珍推动湘西近代化的举措

陈渠珍推动湘西近代化主要体现在开展地方自治、创办实业、文教改革三个方面。赋有“民治”精神的地方自治与和平起义树立民众的民主共和观念;工业与商业齐头并进,不仅引进先进的生产技术而且推动近代湘西经济的发展;文教改革中尤其对教育的发展促进了湘西近代教育的发展。

1.开启湘西民主政治之风

1920年,陈渠珍担任湘西巡防军统领,设防保靖,剿除匪患,开展自治。根据湘西匪患形成的原因及特点,陈采用“胡萝卜加大棒”软硬兼施的政策剿匪。第一阶段是清剿,第二阶段清乡,第三阶段善后。“由于各地贯彻陈的剿匪方针,因而捷报频传,不到一年北河流域及澧水、锦河、武水流域陈辖区十县境内的土匪先后肃清,先后击毙。斩首的土匪有一千多人,勾结、操纵土匪害民的乡保长以及劣绅恶霸二百多人,投降自首的五千多人,官兵伤亡三百多人”[1],清剿匪患为陈渠珍开展自治提供了良好的政治环境。

为顺利推动自治,获得民众拥护,陈渠珍将自治的宗旨和目的扩大宣传。在《通告十县父老办自治书》中将自治作了完整的解释,“甚么叫做乡自治?就是遵照国家的法律,划出一部分事业,由各乡自己来办,照各乡的情形立定一种规则,就是我十县现在所定的乡制,同各种法案。”[3]紧接颁布各种法令来劝导民众,如颁布《颁发乡自治真义的训令》(统领湘西巡防各军兼镇乾绥永保古各县绿营指挥、永保龙桑绥古庸各县剿匪司令本部训令督字第963号)“须知乡之自治,原为人民谋永远福利,无论各界人众,莫不悉被其泽,东西各国多有要求于政府而不能得者。”[4]陈渠珍办自治的目的是为人民谋取福利,实现共和,使民主观念深入人心,且只有庶民共同参与开展自我管理的政治中才是民主政治。

为保证官府有官府的权利,人民有人民的权利,万众一心办理十县自治。首先,成立乡自治联合筹办处,依据《湘西永保龙桑凤乾绥古庸麻十县乡自治筹办事务所条例》,成立自治筹办事务所组织机构,王士奇为所长,徐桐阳为副所长,12名筹办员和4名办事员,各县也纷纷成立县自治筹办事务所。然后,依中华民国临时约法第一条、第二条①之规定制定和颁布《湘西永保龙桑凤乾绥古庸十县乡制》,涵盖乡议会章程、议员选举章程、乡长乡董章程、乡自治会计章程、保息争公会(相当于法庭)章程等。最后,在具体实施自治阶段,以乡为单位,设自治公所(属行政机关)、乡议会(属监督机关)和保息争公会(属司法机关),并且强调和确定乡民的权利与义务(如提案权、担任公职权)。为方便管理,划分自治区,采用民主选举的方式推举乡长,推举事务所所长、筹办员、办事员、选举乡议员(每乡至少8人,最多不得超过16人)。乡议会由全乡乡民用无记名单记投票法,直接选出。为确保司法的独立性,陈渠珍于民国十三年下达督字第169号训令,规定乡长不得过问司法、禁止私设法庭。

为落实自治精神,宣传自治真义,陈渠珍创办“乡自治训练所”②,发行《民治旬刊》等报刊,设置宣讲员并且亲自赴乡宣讲,使“自治”精神理念深入人心。为确保贯彻自治全案,建立有权威的监督体系,设置由县知事、驻军长官组成“湘西十县乡自治委员会”和乡政督导所。通过陈渠珍自治的治理,湘西的政治安定有序,达到“保境息民”的效果。

进入抗战时期,陈渠珍发表《团结一致,抗日救国,建设新湘西》和《告湘西民众书》号召湘西民众“以国家民族为念,踊跃抗战,有力出力,有钱出钱,各族健儿,积极应征杀敌,为国家民族‘立奇勋’,为湘西‘增光荣’”。1949年11月7日,陈渠珍审时度势,率部宣布凤凰和平起义,接受中国共产党的领导,政治与经济得到翻天覆地的改变。

从政治上采取的措施与成效分析,陈渠珍在湘西的政治行政改革,将“民主”与“监督”引入湘西政治管理体制之中,改变了地方行政管理体制。由封建的“官府为大”的社会管理思想转换成“有章可循、依章办事、全民参与”的行政管理理念,促进专制统治到民主政治的社会形态转换。朱开敏在其博士论文《陈渠珍与湘西自治1921-1936》中认为“陈渠珍的事业,从一个侧面反映了在国家权威失坠和政府职能弱化不张的过渡时期,地方精英在增补政府职能真空和推进区域社会发展方面,起到了所能起到的最大限度的积极作用。”[5]同时,在国家危难前,培养民众的民族团结和反对侵略精神,在民族独立的关键时期,这种反侵略的爱国思想也是中国近代化过程的政治思想之一。前期,以“民治”为主的自治赋予民众权利,加速推进民主观念深入广大民众心中;后期,以“反侵略”培养了民众的爱国主义思想,以“和平起义、迎接解放”率部接受中国共产党的领导,带领湘西民众走向新中国。陈渠珍在湘西政治上主要贡献是冲击传统的“集权”与“专制”观念,使民主共和观念深入人心,唤醒了民众。

2.开创湘西工业文明

湘西近代化的推进过程中,近代经济的发展是先驱。深谙其道的陈渠珍深刻地认识到“湘西地瘠民贫,凡属于农工商矿各业,尤应极力振兴。”[3]为此,对农业、工业、商业、通讯业采取以下措施:

第一,制定相关文件及建立组织机构指导实业发展。他在自治筹办处下设立实业股,编订《湘西永保龙桑凤乾绥古庸麻十县乡自治联合筹办实业案》与《实业案说明书》指导振兴实业的18个专项。各县在《实业案》的指导下,纷纷依据各县实际情况制定新的组织法,如《桑植县平民工厂组织法》。同时,组织农工商联合会,设立商会组织,编订商会章程,如《湖南省乾城县镇溪商会章程》。

第二,农业上,扩大耕地面积与改进作物。开垦荒地、改良种籽、发展林业、组织游民开垦荒地、军工、军农垦荒生产、设立农事指导所、试验场、推广茶、棉、桑等经济作物,引进专业的农业技术,聘请金陵大学熊南波办试验场。从地方志可以看出,湘西农业获得发展,如《保靖县1929-1985年耕地、粮食产量统计表》数据显示“保靖县1929年耕地面积扩大到82 000亩,亩产量达到227斤,农业人口人平139斤”[6];“民国二十五年(1936),湖南省产桐油500吨以上的县16个,州境即占8个。这8个县是乾城、龙山、永顺、凤凰、保靖、泸溪、古丈、大庸。”[7]为指导农村建设,在抗日战争时期,陈渠珍提出“一棒锣”③贷款发放法,主持成立农村建设委员会。这一系列因地制宜的农业举措使得耕地面积增加,粮食作物产量增多,农村建设进程加快。

第三,在工业上,开办工厂与引进技术协同发展。1921-1925年在保靖组织小工场,选派专员前往发达省份考查,购买新机器,聘请技师本地教授知识方法。在保靖办理服装厂、木工厂、玻璃厂、印刷厂、皮革厂,在生产军需物资的同时适当生产民生用品,筹办火力发电厂。驻军凤凰期间,创办崇实皮革厂、被服厂、木工厂、笔工厂、玻璃厂、印刷厂等工厂。“从1927-1934年,凤凰手工业已经从几种店铺发展到19种行业:铁业、木做业,油漆匾对、篾匠、铜匠、锡匠、缝纫、染业、银匠、鞭炮、陶瓷、印刷、压面、纺织、造纸、制革、卷烟、刺绣等,人员增加到八百多人,出现了作坊和半机械化生产,生产效率相对提高。凤凰县城的商业也盛极一时,滇、黔、川境内的桐油、生漆、茶油、食盐、皮革、朱砂、水银、大烟等大宗土特产品汇集镇竿城,再经石羊哨转运到洪江、常德、长沙、汉口等城市。”[8]在驻扎沅陵行署期间,开矿办厂双管齐下。其一,开办金矿、汞矿、锑矿、铅矿、磺矿、硝矿等矿场;其二,开办糖厂、酱厂、造纸厂、纺织厂、水泥厂、电池制造厂、毛巾厂、桐油厂等。工厂的创办与商品贸易,促进了商品经济的发展,同时也使农产品和手工业品市场化。

第四,在金融方面,开办当铺,设立银行,繁荣地方经济。“照得典质当铺之设,原以活泼地方金融,便利贫民生计,法良意美,为地方万不可少之举。”[4](《颁发当铺简章》秘字第916号)当铺宗旨是便利贫民,活动金融。为减少流通障碍,发行“湘西十县联票”④,活跃经济流通。1932年湘西农村银行在凤凰县城正式成立,由陈渠珍筹办,联合11县官僚富豪,官商合办,收股金30万元。全行共有职工109人[9]。银行的设立为振兴实业,活跃城乡经济,和民众谋利益起到一定的作用,如地方志记载“民国24年(1935),湘西农村银行麻阳代办处发放商业贷款3 000元。”[10]在农村银行设立之后,为方便携带、易于储藏、流通顺畅,银行发行统一的湘西纸币并得到省财政厅和建设厅的认可。此项措施不仅筹措建设资金更是搞活湘西的市场经济。

第五,在通讯方面,陈渠珍组织架设电话线、增设电报局、防空哨所、无线电台。“民国17年,成立保靖电报局,安装无线电台,开始承办电报业务,并向各乡殷实户筹款,架通5条单线电路,设置电话单机19部,安装收发报机各1台”[6]。从保靖县档案馆现存档案中,留存有架设武冈电报线等地公文。

抗战时期,湘西因处于大西南门户的“咽喉地段”,陈渠珍乐于接收沿海地区工业的内迁,使湘西经济获得良好的发展机遇。

从陈渠珍开展经济建设来看,湘西经济取得跨越式发展。对农村与农业的建设,耕地面积的扩大和农产品的增多使湘西的第一产业获得发展,维生农业向商品农业的发展为工业提供了基础条件。一大批企业与工厂的开办提高了对自然资源的利用水平与生产技术水平,开采矿业为经济发展积累了原始资本,也为工业发展提供了原材料。从沿海地区引进的先进生产技术,提高了生产能力,解放了劳动生产力,以机器生产逐渐取代手工劳动,机器工厂逐渐取代家庭作坊和手工工场。通过水路运输促进对外商品贸易,如桐油、茶叶等传统特色农业产品转变为商品向外销售进入市场体系,扩大市场的交流。如卷烟厂、制糖厂等加工原材料,扩大商品的利润率,同时也增加了就业。湘西农村商业银行的成立,扶植了实业的发展,发行纸币积累了商业资本。同时,银行功能的设置,为经济建设筹集和分配资金,减少了流通障碍,方便商业发展繁荣经济。电台、电报的建设为湘西开辟了一条“消息通道”,密切与外界的沟通交流。

陈渠珍的经济举措,改变了自给自足的、封闭的生产方式,促进近代经济的发展,同时为未来经济的发展奠定了一定的物质与技术基础。“他对湘西的治理曾使得湘西工业发展,商业和金融业繁荣,农业增收,民智开启。在他的努力下,湘西向现代文明稳步迈进。”[11]陈渠珍在开发湘西经济的期间,从农业、工业、金融业、通讯业方面的建设,振兴实业,出现新的经济形式,开创湘西工业之先河,向近代化迈进一大步。最重要的是培养了一批技术力量,为日后湘西工业的发展奠定基础力量,更是促进湘西的经济近代化。

3.发展教育,推动湘西社会思想文化进步

近代化进程中,民众思想观念的转变及教育的发展是重要的衡量标准。陈渠珍深知教育是一个国家及民族发展的重要基础,发展教育是启发心智、教育人民、改善风气的重要途径。为促进文化的近代化,因此他在教育上大力投资。

第一,整顿教育行政管理机构、教育管理条例及办法的制定。在《湘西永保龙桑凤乾绥古庸麻十县乡自治联合筹办教育案》及说明书、《湘西十县各乡学务委员会简章》的指导下制定《学务委员办事细则》,如桑植建立《桑植县学务委员会办事细则》。1924年1月正式颁布《湘西十县教育计划实行大纲》,对湘西十县义务教育、社会教育、职业教育、人才培养教育作出全面规划。

第二,考察学习,聘请专家。陈渠珍派官员赴江浙及自治先行的山西省学习外地经验,着重考察了大教育家陶行知创办的燕子矶小学和晓庄师范学校,撰写《江浙教育考研纪要》和《教育典范》等文章,从理论和实践上为湘西十县兴办教育提供依据。为抓紧实施教育,指派统领部秘书长李雪芬聘请教育专家李云杭、易培基、瞿方书等人指导教育的发展。

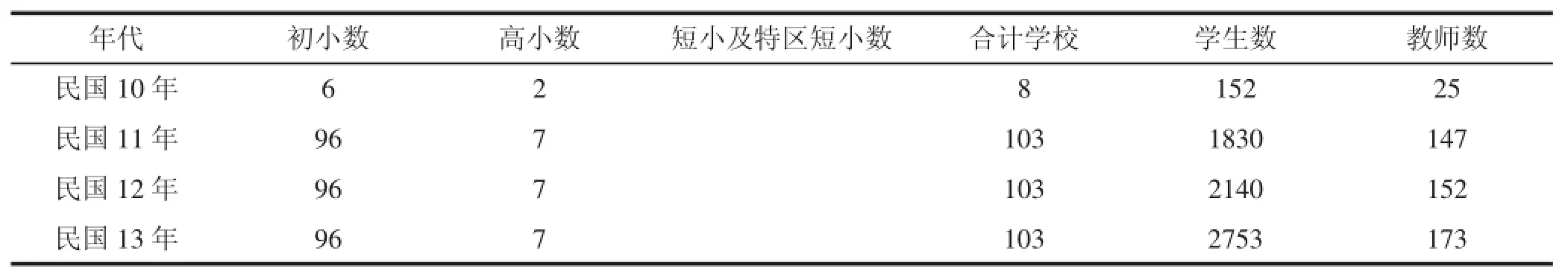

第三,大力发展初等教育、中等教育、社会教育。采用教育部审定教科书,采用“壬戌学制”⑤、扩大小学规模、丰富课程种类。1923年在保靖城隍庙创办十县联合模范小学,评考试成绩录取,各县纷纷建立模范小学。颁布《湘西十县各乡推广小学单行条例》和《湘西十县推广小学补充条例》。1923年10月,颁布《湘西十县整顿各乡原有小学办法》对办学责任、教师资格、学生班级编制、学费标准、基本设备、教师薪俸等方面做了明文规定。民国10年至民国13年,保靖县的小学(包括初小和高小)数量(如表1,摘录于《保靖县志》)[6]由8所增至103所,学生由152人增至2753人,教职工25人增至173人,呈现猛增的局势。1923年,成立十县联合师范讲习所,6个月一期,为湘西十县培训小学教员,培养大量师资。重视职业教育,1923年在保靖雅丽山创办十县联合女子职业学校(该校设在保靖县雅丽书院旧址,下设职业、师范、保姆、小学部)。1924年开办“茶叶讲习所”和“乡政讲习所”、“蚕桑学校”,在驻防凤凰、沅陵续办职业教育。为推广十县单级教授法,创设“湘西十县联合单级教授研究所”[3]。通过健全教育体系,使教育得到普及与多样化的发展。

表1 《保靖县民国时期小学教育概况表》

第四,重视体育教育和社会教育。体育关系身心发展,陈渠珍主张建设运动场地,举办运动会,增设体操课、引进篮球等新式体育项目促进体育教育的发展。为发展公共文化,普及文化,建立图书馆、村民学校等。特设立特殊盲哑学校解决照顾残疾人的教育问题。

尤其在抗战时期,陈渠珍抓住机会,积极接收从沿海地区迁来的学校,为其提供校舍、办学经费支持,使教育又一次获得长足发展。

陈渠珍重视教育的发展,不仅培养大批人才,更促进湘西文化的近代化。大批教育法规和条例的制定,指导教育发展,使教育工作开展得有条不紊。采用“壬戌学制”和新教科书使湘西教育与国内发达地区教育接轨,改变因循守旧的教育局面。对小学、中学教育的重视,发挥“贫民教育”⑥精神,提高了学生入学率,教育得到大规模的普及,科学思想得到传播改变了民众的思想观念,移风易俗,改变着整个湘西社会思想。对女子教育的重视,改变传统守旧的“女子无才便是德”的思想观念,湘西地区的女子教育首次受到重视,实乃一创举。开展职业教育与职业培训,培养了大批的茶、桑等专业技术人才,推动职业教育的发展。他对师范教育的关注,为湘西培养众多教员,确保湘西教育发展的教师资源。健全教育体系,开展多元化教育,促使湘西教育在此期间取得跨跃式发展。文化在近代化进程中有着特殊的地位和作用。陈渠珍对湘西教育的改革和教育普及加速更新民众的思想观念,传播科学知识,树立正确的价值观,促进湘西教育与文化的近代化。

余论

民国时期,偏居一隅的湘西经过陈渠珍的治理与开发,对政治经济教育等方面进行了一系列的改革,使得当时的湘西社会发生巨大改变,促进了湘西近代化的发展。鲁岚在《湘西统领陈渠珍》评价其“致力于政治、军事、经济、教育、文化、全方位的改革与探索,开创了湘西工业文明,策划湘西向现代文明前进。”[1]罗维赞扬“他在主政湘西期间大力发展湘西地方的教育与经济,在湘西现代化的进程中扮演了重要角色”[12]。

陈渠珍治理湘西正处于国家权力衰微、军阀混战的时代,近代化步履蹒跚,发展曲折,因此他对湘西的开发与建设存在一定的局限性。其一,大规模的开发湘西需强大的资金支持,陈渠珍征收鱼捐、碾捐、油捐、税捐等名目繁多的税收,加重人民的负担;因需解决军费开支,打着禁烟的幌子种烟损害民众身体。其二,陈渠珍在自治过程中基础设施的建设意识相对淡薄,只有一条湘川公路穿境,并没有打破因地形地势造成的封闭环境。

虽然陈渠珍对湘西的开发存在着不足,但在湘西由封闭转向开放、传统社会向近代社会转型中起到至关重要的引导和推动作用,有利地推动湘西近代化的发展。在今天的形势下,湘西的发展更应该从历史中汲取经验、转变观念、改革开放,加快社会发展的步伐。

注释:

①第一条中华民国由中华人民组织之;第二条中华民国之主权属于国民全体。

②组织来自十县的135名优秀青年学习乡自治全案,学成后返回宣讲。

③由贷款银行携带预定金额到预定地点,鸣锣聚众向农民发放低息贷款,简称一棒锣贷款。此举措方便农民贷款,利于农事开展,促进农业发展。

④湘西十县联票:陈渠珍在湘西十县境内发行的纸钞,可以纳田赋、契约、关卡、厘捐等,先后发行三种版面。前期方便商业流通,后期因川军过境,票面废止,给湘西民众带来灾难。

⑤壬戌学制又称新学制或六三三学制,于1922(壬戌年)年颁布,确立小学、初级中学、高级中学的修业年限为六年、三年、三年。

⑥贫民教育精神是指陈渠主张的贫困家庭的适龄儿童应有求学机会,提高教育入学率,教育趋向平民化。

[1]鲁岚.湘西统领陈渠珍[M].北京:中国文联出版社,2001.

[2]李文海.对中国近代化历史进程的一点看法[J].清史研究,1997(1):5-9.

[3]向顺利,谭子超,吴伯文,郑欣平.陈渠珍在保靖[M].北京:中国文史出版,2015:43.

[4]陈元吉编,陈渠珍遗著.湖湘文库(甲编)[M].长沙:湖南人民出版社,2008:482.

[5]朱开敏.陈渠珍与湘西自治1921-1936[D].上海:华东师范大学,2011.

[6]保靖县征史修志领导小组编.保靖县志[M].北京:中国文史出版社,1990:150.

[7]湘西州政府办,湘西州地方志办主编.湖南湘西土家族苗族自治州志丛书政务志[M].香港天马图书有限公司,2000:173.

[8]龙先琼.近代湘西的开发史研究——以区域史为视角[M].长沙:民族出版社,2014:135.

[9]湘西土家族苗族地方志编纂委员会编.湘西州志[M].长沙:湖南人民出版社,1999:907.

[10]麻阳苗族自治县志编纂委员会编.麻阳县志[M].北京:三联书店,1994:442.

[11]谭璐.陈渠珍与湘西实业发展[D].吉首:吉首大学,2013.

[12]罗维.寂寥天地间[J].人物春秋,2011(11):68-70.

Chen Quzhen and Modernization of Xiangxi

SUN Cong

(Department of History and Culture,College of Jishou University,Jishou,Hunan 416000)

Chen Qu-zhen is an significant politician in Xiangxi during the Republic of China,who has a great impact on the history of Xiangxi.He promotes the development of Xiangxi modernization mainly by promoting autonomy,reforming the culture and education,and founding industries.This thesis not only elaborates the measures to develop Xiangxi that made by Cheng Quzhen,but also discusses the influence and limitations of them.

Chen Qu-zhen;Xiangxi;modernization

K25

A

1671-9743(2017)02-0053-05

2017-02-07

湖南省研究生科研创新项目“陈渠珍与湘西近代化研究”(CX2016B625)。

孙聪,1992年生,女,湖南双峰人,硕士研究生,研究方向:民族史。