毛泽东与萧三的一次夜谈

文|高 陶

毛泽东与萧三的一次夜谈

文|高 陶

萧三是一个透明的人。

他坦率真诚,重感情讲原则,爱是爱恨是恨,决不掺假。他如果认为你做得对,对国家人民有利,一定会拼了命地支持你。他要是觉得你错,无论你地位再高,他也照样向中央“参”你,而且很可能还不止一次。这事我亲眼见过。

萧三是一个执着的人。

他认为正确的路,就坚决地走,你说他“一条道儿走到‘黑’”,那就走到“黑”!假如他认为你与他“道不同”,他肯定和你“不相为谋”,甚而与你“绝交”。他的胞兄萧子升(萧瑜),中学时代曾与毛泽东怀着救民报国之志,一起徒步“游学”千里,进行社会调查,相交甚笃。毛泽东曾在一年间,毛泽东给萧瑜写过11封信,探讨学问、社会、道德等问题。后来萧瑜主张无政府主义,离开了毛泽东,萧三不原谅他,与他至死也没有再往来过。

萧三是一个真实的人。

面对有人说他的诗不现代、不前卫、不朦胧、太通俗、太大众化、太直白、太保守、太“不能登大雅之堂”,他就在1941年写了一首《我的宣言》:

我就把它们贴在墙上。

我,萧三,

……

宁可被开除“诗人”之列,

也要这样唱和这样写。

1939年,萧三从苏联回到延安后受到毛泽东亲热的接待,两人撕古裂今,无话不谈。毛泽东问:“还记得那年咱俩在天津大沽口看海的事吗?”萧三笑着说:“嗨,两个没见过海的小湖南,可出足了洋相!当我看到咱们找到的不是大海竟是厚厚的冰雪世界时,真想哭出来!不过我到现在还不明白,那个中年人一直住在这冰海上要干什么?”“可能是等待时机凿洞抓鱼的吧。”毛泽东说。萧三说:“我想到咱俩遇到天津警察时,你故意死抱着包,让他怀疑是小偷,警察抢来打开一看,除了牙膏毛巾外都是些贝壳……把咱俩乐的……一切晦气全扫光!哈哈哈哈!”接着两个人猛笑了一通。

1939年,萧三在延安

萧三给毛泽东看自己的诗作,毛泽东边看边评。后来,在一次看完萧三诗作手抄本后,毛泽东还郑重地写了一封信鼓励他:

大作看了,感觉在战斗,现在需要战斗的作品,现在的生活也全部是战斗,盼望你更多的作品……

毛泽东

9月17日

有时候毛泽东向他施以学生时代的礼节:两手放在膝前,一鞠躬。萧三也同样回礼,一鞠躬,仿佛又回到了少年时代……

1942年4月18日,天近黄昏,突然有一个通讯员跑来递给萧三一封信说:“主席给你的。”

信上只有简单的几个字:“有事相商,如有暇,请与今天下午临我处一叙为盼!”

虽已过了“下午”,萧三对通讯员说:“请告诉主席,我这就出发,前去‘面领教益’。”

萧三立即穿上大衣、带上木棍,急匆匆地向杨家岭进发。

延安城外没有瓦房、没有柏油马路,更没有路灯,有的是窑洞和沟沟卯卯崎岖不平的土路,汽车、牲口、队伍一过,黄尘滚滚。木棍主要是夜晚归来时防止摔跤或者偶有野兽袭击时用的。萧三马不停蹄一路风尘地赶到毛泽东工作的窑洞,已经8点了。夜幕的轻纱已将周遭的窑洞、道路、树干全都笼罩。

毛泽东正在伏案写作,一支蜡烛的微光轻轻地摇动着,照亮桌上一小块地方,屋子里的其他地方则是一片昏暗。见萧三进来,他忙起身让座,说:“我要和你商量一下文艺界的问题。我本来不管文艺界的,现在文艺界的问题碰到鼻子上来了,不能不管一下了。你先谈谈文化俱乐部工作情况怎样,你对文艺界有什么看法想法,你觉得文艺界存在什么问题、有什么偏向,都说说!”

萧三逐一谈了,详细地毫无保留地说了自己的看法。毛泽东一直认真地听着思考着。

萧三后来回忆说:“然后,主席向我讲述了准备在延安文艺座谈会上讲话的全部内容。他提出,无产阶级文学艺术是无产阶级革命事业的一部分,是为人民大众,首先是为工农兵而创作的。文艺要有为工农兵服务的方向,应该成为团结人民打击敌人的武器。文艺工作者必须深入工农兵,学习马克思主义,要改造世界观等论点。主席讲完立即问我,你看是否妥当,有什么改进意见?”

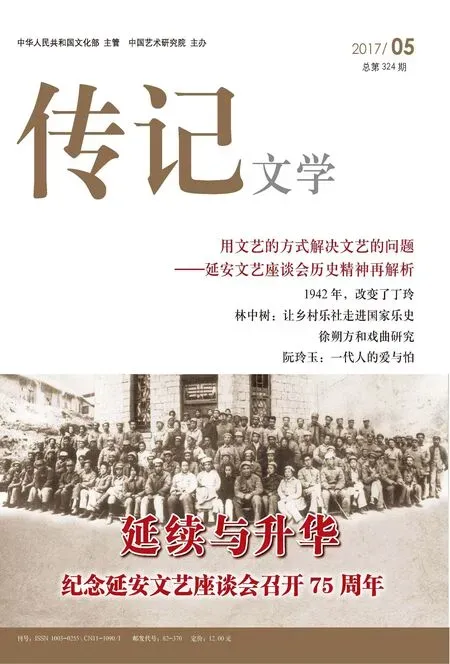

1939年5月,毛泽东和萧三在延安杨家岭

萧三认真听完,非常高兴和振奋,主席的话可谓鞭辟入里,深刻、全面!他真想告诉主席,他自己也正是这样想的,只是远不够深刻不够全面。去年自己发表的《诗人,起来!》一诗,就表达了文艺工作者应当是“打击敌人的战斗武器”的主张:

诗人,起来!现在这时节

不能贪取甜蜜的睡乡。

莫忘了,千万战士的热血

流在中原的沙场上。

你现在不能丢炸弹,动刀枪,——

你应该写些诗歌给他们唱,

诗人诗歌可比子弹和刺刀。

萧三当即恳切表示:“赞同主席这些非常有分量、根本性的观点。”

5月2日,萧三再次认真地聆听了毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话。5月23日又听了主席在延安文艺座谈会结束前的总结性发言。一年多之后,毛泽东的这些言论被整理成《在延安文艺座谈会上的讲话》(简称《讲话》)刊发在《解放日报》上。

那一夜,萧三对毛主席说的一番话是否起到一定的积极作用,我们不得而知;但那一夜,主席表露的有关其后在延安文艺座谈会上的讲话精髓却深深地驻进了萧三的心里。

从此,他时常以《讲话》精神要求衡量自己和周围的文艺作品。他是真诚的,真诚得执拗,真诚得顽固,真诚得无以复加。这正是他看准的道路,而且,这种《讲话》情结,绵延了他的整个后半生!

继《讲话》之后,诗人萧三一系列蘸满激情、热血、汗水的新诗篇诞生了:《号召》《慰劳三五九旅将士》《延水送别》《我又来到南泥湾》《敌后催眠曲》《红军,他是常胜军》《蒋军士兵歌(三部曲)》《延安狂欢夜》《送毛主席飞重庆》《铁路工人之歌》……新中国成立后的创作同样如此。

他在宝塔山下竭尽全力奔跑,他在延河边上直着嗓子呐喊,他毫不留情地招呼你:

诗人,今天是什么时候,

谁还能做香甜的春梦?

你看,战火烧红了全地球!

谁还肯坐在家里不动?

暂时丢下你的万言长篇,

诗人,你去到街头战壕歌唱!

人类遭受着空前的危险:

法西斯野兽到处猖狂。

……

诗人!

我们都是歌手。

我们都是讲坛。

我们的每字、每句,

都是刺刀、子弹。

让它们烧起人民的仇恨,

让它们打中敌人的心坎!

——《号召》,1942年延安

他热情讴歌祖国大好河山,抗击敌寇入侵:

我又来到南泥湾,

南泥湾——

觉得越看越好看,

这亮晶晶的水,

这绿油油的山,

全都没有变,

没有变,

变就只变了一点,

就一点,

添了几千亩好稻田,

好稻田。

……

看,长沙失陷了,

衡阳被占了,

湘江水里流的是血,

南岳高峰也在打颤……

……

开赴豫湘前线,

去消灭万恶的寇贼,

去保卫那美丽的江山。

……

——《我又来到南泥湾》,

1942年延安

他极力颂扬红军的顽强英勇:

为什么,红军,他是常胜军?

就因为,他,军爱民,民爱军。

在前线,红军打仗,个个英勇。

在后方,工农生产,人人起劲。

——大家一条心!

为什么,红军,他是常胜军?

他进行正义战,理直气壮!

“他知道,为了谁,为什么打仗?

这力量谁能抵挡?”

——有谁能抵挡!

——《红军,他是常胜军》,

1944年延安

他用独特的诗句赞美工人阶级勇往之前的精神:

铁路工人,开着工人阶级的火车头。

开着工人列车,农民列车,

一直的,一直的,一直的,一直的,向前走,向前走。

工农的步伐,大踏步地前进,前进,前进,前进,前进,前进……

不怕艰难困苦。

不怕流血牺牲。

为了翻身,英勇奋斗——

总是一直的,一直的,一直的,一直的,一直的,一直的,一直的,一直的,向前走。哦——向前走!

向前走,一直的,一直的,一直的,一直的向前走!

……

——《铁路工人之歌》,

1945年延安

抗战胜利令他激动万分,他欢呼雀跃:

已经吹过熄灯号了,

人们大半都已就寝。

我还守着一盏残灯,

山沟里死一般的寂静。

突然山上山下

人声异常嘈杂。

又听锣鼓喧天,

有的甚至敲着铜盆,

有的用力吹着喇叭。

整个延安起了骚动。

男女老少涌出窑洞。

延河两岸山岗,

野火漫天通红(扫帚、草褥都拿来烧了)

人似潮水流向街头,

旗帜招展在星空,

人们舞火炬、扭秧歌、喊口号。

人们只是唱、只是跳、只是笑。

卖瓜果的争着送给人们吃,

你给他钱——无论如何不要。

……

——《延安狂欢夜》

除了诗歌之外,他还写了许多散文、评论。

有一篇颇具影响的文章,引起了毛泽东的注意,那就是萧三参加边区参议会以及劳模大会归来后,经过认真调研与思考的文字结晶《第一步》。它发表在1945年2月22日的《解放日报》上。

这是一篇论述深入实际生活、深入工农兵生活的必要性以及如何付诸实践的文章,语言生动朴实真挚,深入浅出,有说服力。

这也是一篇体现《讲话》精神的力作。他在文中描述延安文艺座谈会之后的文艺情形:

非常丰富,它是多方面的无穷尽的,几乎唾手可得的。……作家们开始有组织地参加工作了——起初有三四个,随后有十来个作家同志(连记者同志共有二十来个人),从头到尾参加了大会、小组会,访问了,观察了,研究了个别参议员,个别劳动英雄与模范工作者,随即写出了许多文章,叙述了他们的业绩,描写了他们的形象……因此鼓励了他们,无疑对生产、工作各方面的更加进步,也起了推动作用,这在劳动英雄和模范工作者方面,在广大群众方面,马上觉得,写文章的人是做了于他们有益的事,他们因此高兴甚至感激。在作家自己这方面,便觉得真正受到了很好的教育,首先是接近了群众,工农兵群众中的英雄、代表,了解了他们的工作、事迹、生活,进一步认识了“群众的创造性、积极性、热情、正气,是无穷无尽的”(毛泽东同志),人民的力量是伟大的。我们“属于群众,为了群众,依靠群众”这个观点以及“群众路线”“群众观点”之重要与其出发点,也在这次大会中比较深入地领会到了。

他们中的每一个人,都有丰富的生活和斗争的历史……把这些人物的传记事迹结合起来,出版一本书,不是边区全面建设的一幅图画吗?

萧三高兴地看到参加会议的文艺工作者与英雄劳模建立了很好的感情,建立了友谊,有的成了知心朋友。萧三认为文艺工作者下决心“去接近工农兵为他们服务,使自己在全面建设边区这座大厦中,也尽一份微小的力量,也砌上一块砖石或安上一根木料,具体的工具就是笔……作家和他们建立了初步感情”。萧三认为,这就是“毛主席在延安文艺座谈会上讲的‘感情起了变化’”。

毛泽东致萧三信

在这次会议中文艺工作者们自动组织起来,规划计划采访题目、对象,分头参加各部门小组会,研究劳模材料,与他们交心,回来后大家交流采访及写作心得……萧三认为这是文艺工作者迈出的“第一步”。他赞扬这“第一步”,肯定这是“初步地接触了工农大众”,他鼓励道:“这第一步是可宝贵的。比如婴儿学着走路,以第一步最困难但也最快乐……我们中间大都愿意深入农村、工厂、部队、机关中去,到劳动和模范工作者所住和所工作的地方去,和他们共同生活,发生更密切的关系,从各方面观察他们,然后再写他们……”“那时出来的文章就更真实、生动、丰富”……

萧三,丁玲、胡蛮在延安

这篇不折不扣地闪烁着《在延安文艺座谈会上的讲话》精神的文章刊出来后,影响颇大,文艺工作者争相阅读。毛泽东读后给萧三写了一封信:

萧三同志:

你的《第一步》写得很好,你的态度,大不同于初到延安那几年了,文章诚实,恳切,生动有力,当然从前你的文章也是好的,但是它现在更好了,我读这些文章很得益处。

为着使延安文艺工作者们多参加群众性的集会,须关照高岗、贾拓夫、谭政、罗迈、李富春、彭真几位同志,遇有这类会议不要忘记组织文艺同志们去参加。此事请你访他们去谈谈,我有机会也将告诉他们。今年全边区性的大会少开,但地方性的,延市,延安县和延属分区的,必有许多,同县、市、分区的负责同志及宣传部讲通此事,也很必要,可否也请你去谈一下?

同志的敬礼!

毛泽东

二月二十二日

岁月飞逝,风云变幻,弹指间几十年!萧三坚定又艰难地走完了他86岁的丰富一生,离开了他深爱的这个世界。

国内国外,上上下下,磕磕绊绊,成败毁誉,压抑舒缓,疾病衰老……到处都留下他顽强的沧桑屐痕。生前,老人精准地给自己绘制过一幅灵魂素描,一幅生命“自画像”,那就是:

马、列、毛思想

赋予我力量。

卅年识所归,

此心坦荡荡。

也曾闯阵来,

火影掠刀光。

余生尚补拙,

但求真理张。

射击惯遣小诗句,

战斗亦凭短文章。

合是萤火虫,

闪闪发微光。

合是点滴水,汇入大海洋。

任是中音或低音,

都能参加大合唱。

生在大时代,

赤心永不萎。

……

——《我虽老而残》

俯瞰历史、评说世事、实事求是估价自我的豪迈姿态尽在诗中。

责任编辑/胡仰曦