一代人的爱与怕

——阮玲玉:默片史上的天才演员(上)

文|丁亚平

一代人的爱与怕——阮玲玉:默片史上的天才演员(上)

文|丁亚平

当我们把目光投射到影史上的默片时代,阮玲玉这个名字会首先跳出来。阮玲玉,于90多年前惊鸿一瞥;而无声电影,则在30年代达到辉煌的黄金时期。

1985年,北京举行纪念阮玲玉逝世五十周年学术讨论会,会议主题着眼于阮玲玉和左翼时代左翼电影工作者的关系,认为阮玲玉立场鲜明,向往光明,追求进步,她的表演才华在左翼电影运动所开创的天地中得以迅速发展起来。同时她也遭到黑暗、反动和落后势力的攻击,“阮玲玉被迫自杀是反动派和黑暗势力围剿的结果”。有几位在发言中还说,阮玲玉刚刚25岁,正值艺术创造的旺盛时期,却留下“人言可畏”的遗言自杀了,是很令人痛心的。并坚持将阮玲玉的命运悲剧纳入阶级压迫与反抗的左翼话语表述中,甚至将她自杀身亡解读为“是反动派加紧对左翼电影运动的破坏与迫害”“是在当时电影战线上‘围剿’与‘反围剿’斗争激烈”的表现。郑君里在谈阮玲玉的文章中也说:“阮玲玉在影片里扮演的人物,起先都怀着一定的生活的理想,对封建势力和豪绅买办、财主、流氓的迫害展开血泪的斗争,但差不多毫不例外地招致了粉身碎骨的失败。她以每个剧中人物的悲惨遭遇向旧社会提出义愤的控诉和猛烈的抨击!这些作品给我们留下至今不忘的印象。”这是一种传统的以民族主义和阶级论为主调的经典电影史论。这种多少显得过于僵硬和教条的电影史观,与后来一度盛行的以温情和怀旧为主调的消费主义论,采取感性的视觉或其他感官机能快感的角度,何种方法更能趋近真相?当下我们究竟应该采取什么样的辩证的电影史观?回顾阮玲玉这样一个天才影星是怎样诞生、成长、坠落的过程,以及与我们今天遥遥相隔的默片岁月,从中找寻历史的踪迹,并进而考察、反思当下中国电影史,研究电影文化的整体发展,比如像电影人才等青年电影成长中一些可能有价值的东西,是有意义的。

无声电影:一个天才演员的诞生

民国时期经典老电影和那个年代出现的天才演员,某种意义上是无法复制的。现在的电影界,当然也会出现这样那样的新人,但是我们回望过去,回看中国电影100余年的发展历史,那些经典之作与优秀的电影人彪炳于史册。就电影演员而言,较早的像王汉伦、张织云、严珊珊等属于中国电影史上的第一代,如阮玲玉、胡蝶,以及其后的陈云裳、白杨、赵丹等,则属于第二代。而类如上述诸人,后来者没有人能够替代。

当我们走进阮玲玉的世界的时候,天才演员的判断和描述会成为一个问题吗?就阮玲玉而言,她是怎样诞生的?在电影史上为电影做出了什么样的贡献?作为明星,如何成为文化消费的对象?

说阮玲玉是天才演员,最早的判断和见解,出自和她有过合作的电影史上的杰出导演孙瑜。他说阮玲玉是中国电影默片时代的骄傲。孙瑜在当年纪念阮玲玉专号的《联华画报》上发表文章说:阮玲玉有着“天才的演技”,“一点毫不夸张地说,阮玲玉的卓绝演技是霸占了中国影坛十几年以来的第一位。”并称赞她“是默片时代戏路最宽、最有成就的一代影星”。

1982年,在意大利都灵举办的中国电影回顾展中,由阮玲玉主演的无声电影《神女》赢得了国外电影同行们的赞许,不少人惊呼“发现了阮玲玉”这样一位天才的电影女演员,亲昵地称她为“中国的嘉宝”“中国的英丽特褒曼”。“当我应一些外国朋友的要求,简略地介绍了阮玲玉的身世之后,他们无不神情黯然,嗟叹不已,为这位优秀影星的早夭不胜惋惜……”

《联华画报》出版的“阮玲玉纪念专号”

夏衍也曾说:

我与她接触不多,但从仅有的几次交谈中感觉到她内心里是向往光明、追求进步的。当时的电影表演一是受文明戏的影响,一是受外国电影和话剧的影响,而阮玲玉是以她对实际生活的观察和切身体验进入角色创造的,她的表演深深地植根于生活之中,真实自然,至今仍有艺术魅力。

有趣的是,阮玲玉当年描述自己表演状态和经验的时候,说一进入创作的过程中,她就是疯子。为了演好戏,她每接到一个角色时都会把自己关在房间里,对着一面大镜子,有说有笑,不停地来回走动,做着各种各样的表情,专心揣摩人物的心理、语言、动作和眼神,时而嬉笑,时而哭泣,宛若疯了一样。“我就是个疯子!”她说。天才才会这样描述自己,一般人可能觉得这样柔弱的、温和的青年女演员不可能是这样的。阮玲玉留下的文字不是很多,但这却是她留下的原话。

在拍摄影片《再会吧上海》(1934年)时,有人曾问阮玲玉:“怎样才能演好戏?”她回答了两个字:“多看。”话虽不多,但耐人寻味。

1991年,香港导演关锦鹏拍了一部故事片叫《阮玲玉》,其中访谈、纪录和虚构交错辉映,用半纪录的形式讲述了默片时代著名影星阮玲玉悲剧传奇的一生。

这部电影不但在手法上具有探索和创新意义,同时也是在向早期无声电影致敬。电影里有导演跟阮玲玉的饰演者张曼玉的一些互动、对话、采访,这些片段,和摆拍摹仿以及相关的、失传的胶片中的场景段落拼集到一起,很有意思。其中有一个段落:导演问张曼玉,你有没有想过50年以后会被人提起,你希望不希望多年以后你会被影迷、被新一代的观众记起?张曼玉回答说她没有那个期望。对于导演所说的阮玲玉在50年之后大家还能记住她的话,张曼玉的回答是:“我跟她不一样,阮玲玉是在很短暂的生命、人生和电影的生涯中间突然停留了下来,在25岁的时候,在她最光辉、灿烂的岁月她突然停留了下来。”这是很有意义和价值的评论。在这部影片的拍摄上,关锦鹏称:“我想拍的是那个时代的女人的命运。”这样的影片创作启发我们去思考,作为影星的阮玲玉,她有着怎样的天才演员的品格,她如何成为我们现在的文化想象,而不是一般的文化消费、市场消费的对象。作为一个女人,阮玲玉短暂的一生和电影史、社会史,以及社会学意义上的梦想的追求、实现和证明有怎样的联系,和当下的电影、社会现状,又有着什么样的关联呢?这是需要我们去探询的问题。

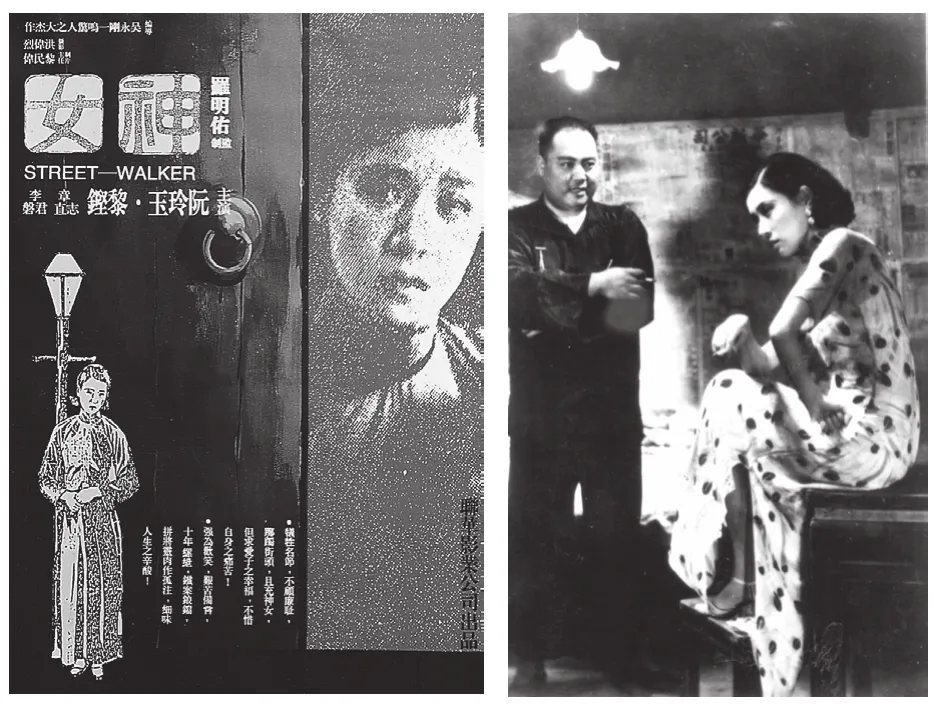

阮玲玉出生于社会最底层,乳名阿根,仅看这样的名字就知道不可能是大户人家小姐的称呼。她全名阮凤根,上了学以后改名阮凤英,从影以后艺名阮玲玉。她在不到十年的时间里参拍了29部,也可以说是30部电影。因为当阮玲玉转移到一个新电影公司的时候,那家公司跟发行公司闹矛盾,她当时参演的一部片子虽然是拍出来了,但是没有上映。但在已公映的29部里,绝大部分都是有价值的好影片,可惜如今这29部我们也看不全了,现仅存9部影片。其中,如卜万苍导演的《三个摩登女性》、费穆导演的《城市之夜》、孙瑜导演的《小玩意》、吴永刚导演的《神女》、蔡楚生导演的《新女性》等,都是如雷贯耳的大导演,这些名导与阮玲玉合作,作品如今已经被公认为无声电影年代的经典。从这些影片中,可以看出阮玲玉精湛的演技。

阮玲玉1910年4月26日出生于上海,祖籍广东中山县南朗左步头村。她父亲是一个工人,很早的时候就从老家到上海打工,做的职业相当于现在油库、加油站的工作。夫妻俩结婚好几年后才有这么一个女儿,所以非常疼爱她。但是在她6岁的时候,父亲倒在离屋子不太远的一个路边的水塘里,不幸过世,去世前手里还抓着一个用玻璃做的串珠,大概是送给女儿的礼物,可见对阮玲玉的爱。随着父亲的离世,这个家庭的支柱就倒了。此后,阮玲玉便跟着妈妈到外面做事。母亲带着她一起到一个姓张的人家去帮佣。虽然经济条件不好,但是母亲较为重视阮玲玉的教育,希望女儿要读书,有出息,所以给她报了崇德女校,上了小学。小学毕业以后阮玲玉便接着读了初中。

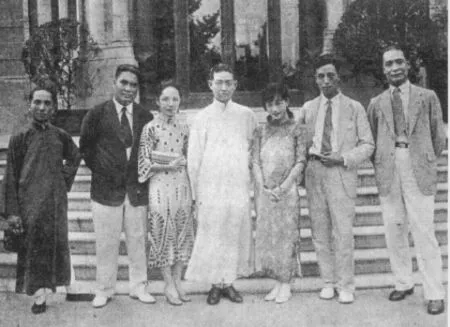

1930年9月,联华影业公司的发起人合影。左起:黎民伟、罗明佑、林楚楚、梅兰芳、阮玲玉、孙瑜、黄漪磋

在帮佣上学的过程中,阮玲玉跟张家的四少爷张达民走得比较近。那时候的阮玲玉才十一二岁,张达民平日里多帮衬母女俩,有时候家里因为有一些小矛盾甚至要赶她们走的时候,他还从中帮助母女俩说话。阮玲玉和母亲都很感激他。张达民在外面读过书,对阮玲玉持续地示以一种情感的暗示。这样的示好、追求,对年轻的阮玲玉来说,是她冰冷的青春岁月里让她心动的浪漫韵事,在她的人生中具有转折性的意义。为什么如此说呢?因为,这个看似对她来讲是不幸的,但又是幸运的人生转折,令阮玲玉的心理、情感世界载沉载浮,更让她由此与电影结下不解之缘。阮玲玉走上从影之路与张达民的大哥张慧冲有着直接的关系。

张达民的大哥张慧冲,是位英俊的小伙子。他一开始是上海航海专科学校的学生,后来到日本继续学习航海,可是半途迷上了魔术,他学了一些东洋魔术的技巧以后就回到上海,不久又迷上了电影,于是很快加盟了当时的商务印书馆。商务印书馆在上海早期影戏业中,“举办最早”,它始于1917年开办的电影制作机构,附属于照相部,称为活动影戏部(后改称影片部)。张慧冲在“商务”的活动影戏部做演员,曾主演过几部电影,大约在1923年至1924年之间,先后拍过《莲花落》《好兄弟》等。刊载于1924年第3期《电影杂志》上的《商务印书馆的影戏事业》“出品”一节中,提到这两部电影:“本馆出品,概分教育、社会、时事、风景四大类,已出五十余种,最近摄成的《大义灭亲》和《莲花落》,历在国内各埠及国外开演,均博得观众热烈之欢迎。又有《好兄弟》即将摄就,不日可以开演。在摄制中的有《患难交情》《母之心》和《乱世鸳梦》。”张慧冲主演的影片,雅俗共赏,不仅受国内观众欢迎,而且还曾到国外去放映,盛况可见一斑,亦可谓“为国产片之别开生面而者”,影响较广。拍电影的同时,张慧冲亦持续地沉湎于魔术。一次,他和一个德国的魔术大师聂哥拉打擂台,竞技获胜,而“声振上海滩”。这样一位在电影界崭露头角的青年,思维活跃,兴趣多种多样,才华在灵魂内浮动。据弘石研究,从30年代开始,张慧冲基本息影,将兴趣转向了魔术表演。作为我国巨型魔术的创始人,他多次组建“慧冲魔术团”,足迹几乎遍及全国,并先后三赴南洋诸国巡回演出。1958年,他还曾应邀进中南海为中央领导献艺。当然,这是后话。

张达民跟阮玲玉交好之后,遭到家里人的强烈反对,特别是张达民的妈妈觉得两人门不当户不对,坚决不同意。在此情况下,张达民劝阮玲玉休学,两人在外面租房同居。那时,张达民的大哥张慧冲就说他们公司要招聘演员,有一个电影叫《挂名的夫妻》在选女主演,建议阮玲玉去试一试。阮玲玉闻听后当然很乐意,同时也由于生计所迫,就去应试。那时的明星公司势头正旺,公司两个主要老板郑正秋和张石川,都是中国早期电影史上重要的先驱人物,他们在20世纪20年代前半期创办的明星影片公司,到30年代时已成为影坛三大电影公司之一。他们是老板,同时也兼导演和编剧,不过,张石川侧重于导演,郑正秋则侧重于编剧,两个人有较多合作。他们听说有一个长相不错的年轻女孩来应试演员,就一起去面试,但是因为阮玲玉太紧张,她的第一次面试就没有通过。当时有一个跟阮玲玉一块演对手戏的男演员,是有一点表演经验的,所以阮玲玉无论撅起嘴,弄出酒窝,还是歇斯底里作发作状,都归于失败。在受到鼓励以后她第二次去应试,这次她平静多了,也顺利通过面试。第二次应试时自由发挥的阮玲玉就像一位哲人所言:“当你观察、注视、全神贯注于美好的事物时,你的心一定得远离先入为主的偏见;你的心一定不能被问题、烦恼及臆测所占据。只有在你的心非常安静时,你才能真正地观察,然后你的心才能对美好的事物敏感,或许这样就能找出和自由相关的线索了。”《挂名的夫妻》的导演卜万苍,在第二次的面试中发觉到了阮玲玉深具自由的质素和表演上的巨大潜力,在她一点表演经验都没有的前提下,就让她担纲《挂名的夫妻》的女主角。一到镜头前,阮玲玉便展现出一副生命力自由旺盛的样子,那充满媚力的生命体都活了起来。可见人们称她是天才演员并非随便说说的,阮玲玉在电影的表演上确实具有异于常人之处。

《挂名的夫妻》改编自包天笑的小说《一缕麻》。阮玲玉和黄君甫于片中担纲主演,阮玲玉饰演的是聪明漂亮、多才多艺、毕业于光明女校的校花和才女史妙文。全片围绕女主人公隐忍的婚姻故事展开,这是明星影片公司继《玉梨魂》之后,取材于鸳鸯蝴蝶派小说的第二部影片。

阮玲玉一被明星影片公司聘入,便做了女主角,而且一举成名。初战告捷的阮玲玉此后又接连拍摄了《血泪碑》(1927)、《北京杨贵妃》(1927)、《洛阳桥》(1928)、《白云塔》(1928)四部影片。

阮玲玉的表演风格中彰显出一种自由、独立的精神状态,以及执着的个性特征。她觉得明星公司待她很好,那些导演、老板对她特别好,她不能辜负他们。所以当张慧冲跟她说自己要做一个慧冲公司,想借助阮玲玉主演《挂名的夫妻》后的社会影响力,而欲挖她参加时遭拒。阮玲玉对张慧冲说,卜万苍对她很好很信任,而且她也答应了明星公司,她不能不信守承诺。这虽是一件小事,但从中足以窥见阮玲玉的人品和处事原则。

那时的阮玲玉,一年接拍好几部电影,明星公司管理层就给她涨薪水,薪水越涨越高,她表示拒绝,拒绝的理由是她的薪水不能高过导演卜万苍,否则内心有愧,由此可见阮玲玉的谦虚、自信、细心、不狂妄不自私。其实,卜万苍当时很年轻,他22岁就拍了人生第一部电影,到1927年执导《挂名的夫妻》(这是他的第四部电影,之前的有《玉洁冰清》《未婚妻》《良心的复活》)时,也才25岁左右。卜万苍非常有才华,他后来在27岁的时候又拍了影片《恋爱与义务》。这部电影现在还能看得到,也是一部无声电影,是他的盛年力作,影响较大。卜万苍第一部电影《玉洁冰清》的女主演是张织云,当时他们在谈恋爱,但卜、张二人最终没能走到一起。张织云是中国有史以来第一个在上海友谊博览会组织的电影皇后评选活动中,得票第一的皇后,当时名气很大,而且年轻又漂亮,她的头衔和天生丽质,让她较有自信与优越感。张织云后来跟唐季珊交好,唐季珊是一个茶叶商人,他把张织云带到美国去,与她正式举办婚礼的同时,更重要的是去推销他的产品。张织云嫁给唐季珊后,就少了自由。婚后,她和唐季珊一共才生活了3年多时间,其后来的遭遇,令人叹惋。唐季珊是阮玲玉的情感世界中三个最重要的男人中的第二个男人,也是阮玲玉自杀身亡的时候,跟她同居一室的那个男人。

1931年6月,《桃花泣血记》摄制人员在外景地合影,后排右三为阮玲玉

1928年年底,阮玲玉转投大中华百合影片公司,拍摄了《情欲宝鉴》(1928)、《珍珠冠》(1928)、《劫后孤鸿》(1928)、《银幕之花》(1929)等所谓“黑幕片”和《大破九龙王》(1929)、《火烧九龙山》(1929)等武侠片。这些片子,或涉“时政”,或染“欧化”,商业色彩较浓。但无论怎样,阮玲玉非常珍视自己内心的体验,终不失其天真无邪的天性。很快,她便受邀与孙瑜及新成立的“联华”合作,迎来了演艺事业的新天地。至 1932年“一·二八”事变,阮玲玉在“联华”已接连拍摄了《故都春梦》(1929)、《野草闲花》(1930)、《恋爱与义务》(1930)、《一剪梅》(1930)、《桃花泣血记》(1931)等多部影片,广受青年观众喜爱。在阮玲玉不断接拍的电影中,也包括卜万苍邀请阮玲玉拍摄的《恋爱与义务》《续故都春梦》《三个摩登女性》等片。

卜万苍导演的影片《三个摩登女性》是由陈瑜(田汉化名)编写的剧本,这部影片被后来的研究者看做是“左翼”电影的发端之作。拍摄之初,卜万苍本来想让阮玲玉饰演虞玉。她饰演过这类角色,塑造的人物形象风骚泼辣,个性鲜明,由她来演或可以驾轻就熟,保险系数较大。“谁知,一向乐于听从导演安排、极好说话的阮玲玉却主动要求扮演影片中的女接线员周椒贞。周淑贞端庄文静,性格内向,在民族危亡的时刻积极投身于救亡活动,并能诚挚地帮助和教育沉弱于享乐之中的张榆,是一个具有积极进取精神的女性。”这是阮玲玉没有扮演过的形象。改变戏路,成功的把握有多少呢?“阮玲玉不仅坚持自己的要求,并向公司保证,如果因自己表演失败影响了公司的收益,她愿包赔经济上的损失。经过她力争,她终于获准扮演周淑贞这个角色,并以饱满的激情、娴熟的演技,真实、纯朴、清新、细腻的人物心理刻划,成功地完成了周淑贞的形象塑造。”此片于1933年年初上映,在社会上引起热烈反响。

自《三个摩登女性》之后,阮玲玉先后拍摄了《城市之夜》(1932)、《小玩意》(1933)、《人生》(1933)、《归来》(1933)、《香雪海》(1934)、《再会吧,上海》(1934)、《神女》(1934)、《新女性》(1934)、《国风》(1935)等影片,颇具市场号召力。

阮玲玉出演的30部电影,大都是和那个时代较著名的电影导演合作的。如前所说,阮玲玉到明星公司之后,第一部作品是跟卜万苍合作的《挂名的夫妻》。此外,如郑正秋、张石川等连续执导的几部电影,都是请阮玲玉担纲主演。郑正秋和张石川都是中国电影史上的先驱人物,中国第一部短故事片就是他们合拍的,中国第一个民族电影公司也是他们俩创立的。和阮玲玉合作过的电影公司和导演,还包括李萍倩、朱石麟、孙瑜、费穆、吴永刚、蔡楚生、罗明佑等,可以说囊括了那个时代最好的导演和电影制作公司。阮玲玉短暂的一生中有9年时间在拍电影,成绩辉煌。

阮玲玉(1935年)

阮玲玉在30年代的走红,不能将之简单地归因于意识形态的“进步”和“左倾”。上海电影制片厂的制度结构和宣传系统逐渐变得常规化和细致,新的电影技术改变了电影制作的过程,电影杂志的增多产生了新的宣传策略和令女演员名声大噪的形式——它植根于一种针对女演员的话语之中,这种话语则源自她们在20年代压倒性的负面形象。新的技术和宣传策略是阮玲玉成功的决定性因素,而不是政治。

阮玲玉能够于9年的时间里在演艺事业上取得骄人的成就,除了电影制片厂制度结构和宣传系统的因素外,最直接的原因恐怕还是和阮玲玉合作的导演在当时的知名度有关,她的最后一部电影《国风》拍于1935年,在参演了这部片子之后,阮玲玉于是年的3月8日就去世了。这部影片是属于政府交办的主旋律电影,由罗明佑和朱石麟挂名执导,实际上的导演是朱石麟,罗明佑是电影公司的老板,因此亦列名其上。朱石麟是费穆、桑弧的老师和好友。他在20世纪30年代开始拍片,40年代取得令人瞩目的成绩,成为中国电影史上的重要人物。1946年,朱石麟由上海到香港,去开拓华语电影圈一个新的分支和基地,成为港岛影坛上的重要导演。朱石麟的地位,尤其在香港电影史上的极高地位,和他的造诣与成就是分不开的。香港电影在七八十年代成为世界第二大电影产地,作为新时期香港导演之父的朱石麟在一定意义上发挥了重要作用。

《野草闲花》剧照/《城市之夜》剧照/《小玩意》剧照

民国的滋味与影迷

我们现在读民国历史,可能要通过看老报纸、老杂志、老的城市照片和影像。民国的真滋味在当时的杂志、报纸、城市照片、咖啡馆、舞厅、电影院,还有电影中得以呈现,如《马路天使》《小城之春》《神女》《一江春水向东流》等一些老电影,在影迷心中永远留有一方圣洁的空间。

民国电影中特别值得一提的是那时的影迷文化。中国的第一部电影是1905年的《定军山》,但是在此之前,中国的电影观众,就可以看到至少44部的外国进口电影了。而且,从1895年一直到1937年间,外国在中国发行的影片竟有5000多部,可是国产电影才1000多部!也就是说,相比外国电影,中国的国产电影少了将近4000部。其中,1933年外国进口影片323部,1934年是345部,主要是美国电影,差不多一天公映一部,观影之盛亦由此可见一斑。当时光顾电影院的观众群体来自社会各个层面,1932年上海一家报纸上发表了一篇文章,归纳了当地最常光顾电影院的5类观众:

(1)谈恋爱的青年;

(2)厌倦舞台剧的有闲妇女;

(3)无聊的富商;

(4)生活的贫穷青年;

(5)影评人(为电影评论而上电影院看电影的)。

除了上述几类以外,当时经常到影戏院看电影的还有:

(6)外国人;

(7)文化人;

(8)层次不低的电影人。

20世纪30年代中期——主要还是无声电影时期,有的电影院只放外国电影,有的电影院修得豪华、奢侈,还有大量的外国进口影片,这背后庞大的外国观影群体自然是很重要的一个因素。据有数据统计,当时在上海的外国人达15万人之多。此外,还有像被称为华北电影大王的联华公司创办人罗明佑这样的观众,以及许多喜欢看电影的文化人、左翼文人等观影者类型,他们中的一些人既从事文学创作,又兼编剧,甚至电影导演,如曹禺等,而观看外国电影成为他们学习、研究电影的一条重要途径。在这类电影观众中,鲁迅是颇值得一提的一个例证,他大约在十年左右的时间里,观看了一百多部电影。

众所周知,鲁迅在日本留学时,一次因观看电影而引发他关于医头脑还是医身体的思考,同时,也让他厌憎了看电影。此见于他的《藤野先生》一文的记述。鲁迅之子周海婴在《鲁迅与我七十年》一书中也写道:“听母亲说,父亲原先不大喜欢看电影。在北京期间不要说了,到了广州,也看得不多。有一次虽然去了,据说还没有终场,便起身离去。到上海以后,还是在叔叔和其他亲友的劝说下,看电影才成了他唯一的一种娱乐活动。”之后,看电影便成了鲁迅业余的一种喜好,《鲁迅日记》有关于此类的记录,比如1924年4月12日条下:“晨往女子师范校讲。午后往北大取九月分薪水泉十二。往一五一公司买木工用小器一副,二元。往平安电影公司看《萨罗美》。”此片根据王尔德的戏剧《萨乐美》改编,美国联艺电影公司1922年出品。

《神女》海报及剧照

据许广平回忆说:“开初我们看电影,也是坐在‘正厅’的位置的。后来……索性每次看电影都跑到‘花楼’上去了。”鲁迅去看电影时,往往会和妻儿以至朋友一同前往,他们总是买头等电影票,挑选楼上类似包厢的最佳位子。1927年,鲁迅在广州看《诗人挖目记》,评其“浅妄极矣”;1931年7月30日,鲁迅和许广平看电影后给出“殊不佳”的观后评论;1934年2月22日:“午后同广平携海婴并邀何太太扒碧山往虹口大戏院观电影。”1935年,与许广平和周海婴在南京大戏院看《野性的呼唤》,评曰“与原作甚合”,诸如此等。周海婴回忆道:“我幼年很幸运,凡有适合儿童观看的电影,父亲总是让我跟他去观看,或者也可以说是由他专门陪着我去观看地。有时也让母亲领着我和几个堂姊去看《米老鼠》一类的卡通片。记得和父母一同看过的电影,有《人猿泰山》《泰山之子》《仲夏夜之梦》以及世界风光之类的纪录片。”鲁迅于1936年10月去世,在去世前9天还看了一部由普希金小说改编的电影《复仇艳遇》,视之为“最大慰藉、最深喜爱、最足纪念的临死前的快意”的影片,并向友人推荐“不可不看”。鲁迅于日记中的这类记述,说明看电影是他人生中快乐的经历,看后喜欢的,会向前去看他的朋友强烈推荐。据统计,鲁迅在1927—1936年的10年间, 一共观看了142部影片,其中美国片就有121部,其次是苏联影片,国产片只有区区几部。许广平在《记鲁迅先生的娱乐》中说:“如果作为挥霍或浪费的话,鲁迅一生最奢华的生活怕是坐汽车、看电影了。”我们很难想象鲁迅竟也喜欢看好莱坞的电影,他平时生活俭朴,但去看电影,买的却是头等座位的票。

青年学生,也是很大的一个影迷群,由他们构成了明星崇拜的基础。我们知道当下的电影如滕华涛《失恋33天》、九把刀《那些年,我们一起追的女孩》等影片,动辄五六亿台币的票房,青年人是其中主要的一支观影力量。台湾一位知名电影理论家、教授,说看了九把刀的电影以后,感觉一塌糊涂。但这部片子的票房之所以持续地走高,靠的就是青年观影群体这支生力军。又如阮玲玉自杀后,立即有报道称杭州的某某、绍兴的某某等影迷觉得阮小姐都走了,活着没有了意义,进而效仿他们心目中的偶像服毒自杀。据载,有湖南少女刘飞飞,得知阮玲玉自杀,愤慨异常,认定阮玲玉的死是由张达民和唐季珊两人所致,故特地从湖南跑到南京,并托她的表哥李某,介绍她入电影界工作,以便代阮玲玉复仇。《申报》在评论此事时,说刘飞飞之和阮玲玉表同情,倾倒于阮玲玉的艺术,自然是一个重要的因素。但在这个因素之外,疑心她还抱有一种为被压迫女子伸冤的志向。“盖她深信阮玲玉的自戕,是给张达民和唐季珊两个人压迫而出此。然而在这里我们要告诉刘飞飞,压迫阮玲玉的,是张达民和唐季珊两个人。……可是在今日的中国社会上,被压迫的女子,不只阮玲玉一个人,压迫女子的男子,也不只张达民和唐季珊两个人。”因此呼吁女性应该把胆子放大一点,向全社会压迫女子的男子去反抗。这样,女子才可以得到真正的解放。此外,阮玲玉去世之后,当时的电影界还曾拟议成立阮玲玉演技奖金,而有人则担心会因而引发影迷效仿自杀的狂潮:

阮玲玉(1935年)

阮玲玉演技奖金的发起,我是完全赞同的;但这奖金的发起只是为了纪念阮玲玉,只是为了提高中国演员的演技,而不是也不能是遏止因阮玲玉自杀而启示上的中国演员的自杀狂涛的。阮玲玉演技奖金是给人们发起了,我们为了一件事情的意义的清晰;是不得不仔细分析一下的。像《新女性》中的女工们一样,踏过韦明自杀的新闻而向前吧!

在由媒体和大众文化构成的公共话语空间内,媒体通常发出与官方不同的声音,成为社会舆论和民间力量的象征性代表,明星则与现代媒体相伴共生。那么,作为女明星的阮玲玉们如何超越无情地将她们扼杀的大众媒体,确是一个挑战。

(待续)

责任编辑/崔金丽