重温邓小平农业发展“两个飞跃”思想

刘欢芹

〔摘要〕农业问题不仅关系到我国深化改革、建设发展的根本,同时也是决定中国社会主义道路走向的关键一隅。邓小平在领导我国改革开放和社会主义现代化建设过程中,就农业改革发展提出了“两个飞跃”的伟大战略思想。站在全新历史条件下,面对我国农业发展现状,有必要重温“两个飞跃”思想的形成始末及实践探索历程,从而更加全面、完整、准确地把握其深刻内涵与现实要义。同时,在当今新的歷史条件下,“两个飞跃”思想的指导意义更加重大,将进一步推动农业改革发展迈上新台阶。

〔关键词〕邓小平;农业发展;两个飞跃;集约化经营

〔中图分类号〕A849〔文献标识码〕A〔文章编号〕2096-0921(2017)02-0082-07

一、邓小平“两个飞跃”思想的提出及其背景

彻底追溯“两个飞跃”思想的来龙去脉,需从改革开放初谈起,在邓小平的系列讲话中寻找,系统整理而串连成线,才能弄清“两个飞跃”思想的提出过程及其背景。(一)“两个飞跃”思想的提出早在1980年5月,中央内部就曾传出过这样一种声音:实行包产到户是否会动摇集体经济的根本,直接触及我国社会主义的底线?针对这一疑虑,邓小平立即明确表态:“我看这种担心是不必要的。我们总的方向是发展集体经济。……可以肯定,只要生产发展了,农村的社会分工和商品经济发展了,低水平的集体化就会发展到高水平的集体化,集体经济不巩固的也会巩固起来。关键是发展生产力,要在这方面为集体化的进一步发展创造条件。”〔1〕对于包产到户,他前后多次予以肯定,并将其定性为社会主义制度下责任制的一种有效形式,认为它既不违背集体所有的原则,相反可以调动人民积极性,有利于社会主义经济的发展。

刚好十年后,邓小平首次正式提出“两个飞跃”思想。1990年3月3日,他在与中央负责同志谈话时指出:“中国社会主义农业的改革和发展,从长远的观点看,要有两个飞跃。第一个飞跃,是废除人民公社,实行家庭联产承包为主的责任制。这是一个很大的前进,要长期坚持不变。第二个飞跃,是适应科学种田和生产社会化的需要,发展适度规模经营,发展集体经济。这是又一个很大的前进,当然这是很长的过程。”〔2〕

1992年,邓小平在审阅中共十四大报告起草稿时,再次肯定了“两个飞跃”战略思想,并对其涵义作近一步阐释。他说道:“关于农业问题,现在还是实行家庭联产承包为主的责任制。我以前提出过,在一定的条件下,走集体化集约化的道路是必要的……农业的改革和发展会有两个飞跃,第一个飞跃是废除人民公社,实行家庭联产承包为主的责任制,第二个飞跃就是发展集体经济。社会主义经济以公有制为主体,农业也一样,最终要以公有制为主体。公有制不仅有国有企业那样的全民所有制,农村集体所有制也属于公有制范畴。现在公有制在农村第一产业方面也占优势,乡镇企业就是集体所有制。农村经济最终还是要实现集体化和集约化……仅靠双手劳动,仅是一家一户的耕作,不向集体化集约化经济发展,农业现代化的实现是不可能的。就是过一百年二百年,最终还是要走这条路。”〔3〕

邓小平一贯高度重视“三农”问题,并依据国情实际,顺势而为。“两个飞跃”的形成并非偶然,而是邓小平在长期工作中实践探索、总结和升华的智慧结晶。改革开放之初,他就清醒认识到农村生产力亟需提高这一根本要务,积极肯定并大力支持家庭联产承包责任制;随着改革号角的深度奏响,他又恰合时宜地提出“两个飞跃”思想,既高度总结了农业改革发展的经验,又为当时的农业发展指明方向,留足探索空间。(二)“两个飞跃”思想的提出背景1990年“两个飞跃”思想被正式提出时,我国经过十多年的改革开放,宏观经济已经明显好转,但农业发展却进入了新的瓶颈期。与此同时,经济全球化步伐紧至,欧美国家的农业现代化进程迅猛;受政治多极化影响,一些西方国家又对我国实行不正当的经济封锁。“两个飞跃”思想正是基于此提出的。

从国内来看,“两个飞跃”思想是对中国农业发展的战略方向指导。1978年,农村改革作为“排头兵”率先揭开改革大幕。广大农村大力推行家庭联产承包责任制,彻底废除人民公社制度,农民的积极性和创造性空前高涨,全国农村在短短数年内相继完成了“第一次飞跃”,但是到20世纪90年代初,我国农业发展又面临着诸多棘手问题:在20世纪80年代中后期至1990年,我国粮食年总产量始终在4亿吨上下徘徊,农业劳动年均生产率远低于同期日美等国;农民人均年收入增幅下降,1989至1991年的年均增长仅有12%,其中1989年为-16%,与1990年合计仅增1元钱;〔4〕乡镇企业也风光不再,用人需求基本饱和,城乡居民收入差距加大,不利于扩大消费。上一步由家庭联产承包责任制带来的改革红利日渐削弱,农业发展似乎又进入迷茫期。

从国际层面来看,“两个飞跃”思想也是对当时世界农业发展态势的精准判断。自二战结束至20世纪90年代初,西方发达国家的农业现代化大幅向前迈进,主要表现出以下特征:(1)农业渐进走向全球化、社会化,并成功搭建了国际间的农产品贸易合作平台;(2)农业发展向产业化、资本化进发,呈现高度的商业化趋势;(3)农业向规模化、专业化靠近,借由集约化手段维持其发展可持续性。20世纪世界农业的现代化进展,不仅使得农用土地产出率明显提升,农业劳动生产率根本提高,同时很多农业人口顺利迁移到非农产业中,各国的城市化水平显著提高。

基于国内外截然不同的农业发展态势,尤其国内问题的集中显现引起了邓小平的极大关注,他思考着中国农村和农业发展该向何处去。家庭联产承包责任制有其阶段性使命,却无法破解长远发展的难题,农业突破亟待开出新药方、释放新动力。在此背景下“两个飞跃”思想应时而生,正是邓小平对我国农业发展的深层思考的结果。

二、“两个飞跃”是我国农业改革发展蓝图的两大战略步骤

什么才能称之为“飞跃”?怎样才能实现“飞跃”?在研究邓小平的农业改革发展线路时,对此认识务必要明晰。“飞跃”是事物发生质变的突破过程,农业若实现“飞跃”,农业主体即农民必定是最大受益者。(一)“第一个飞跃”:变革生产关系,解放农业生产力“第一个飞跃”的核心内容即废除人民公社,建立家庭联产承包责任制的新型农业生产关系。这一做法是农民自发创造的产物,虽并非邓小平第一手原创,但其得以在全国迅速普及,与他的大力支持密切相关。

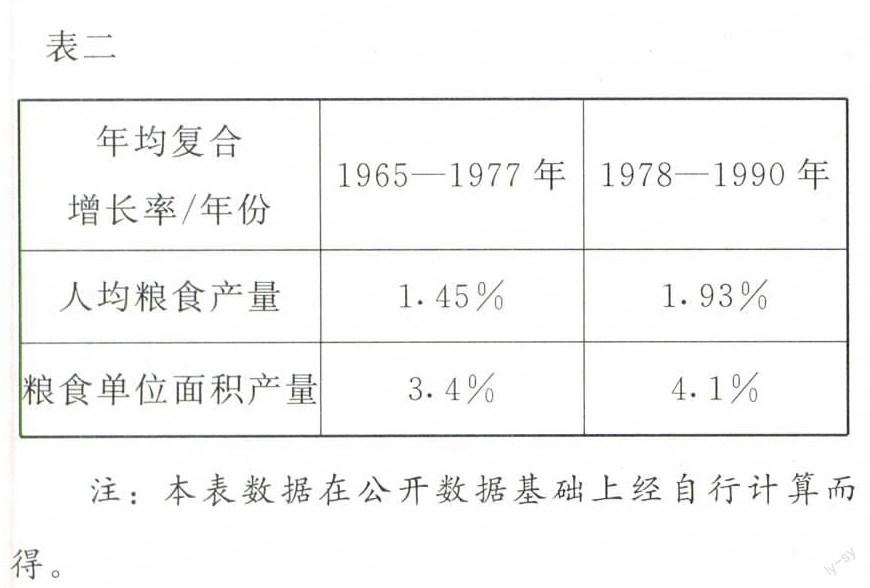

20世纪50年代后期,全国农村在“三面红旗”的指引下,先后建立了“一大二公”、政社合一的人民公社体制。在其后近二十年,由人民公社、生产大队和生产队所形成的“三级所有、队为基础”的模式,成为我国农村集体经济的基本制度。在这期间,虽于20世纪60年代初数地出现过“包产到户”的短暂尝试,却未曾获得过官方认可,合法地位更无从谈起。相反,这种低效的公社组织一直存在着,直到1978年被“一声惊雷”打破:敢为人先的小岗村18户村民签署了一份大包干的“生死契约”,自此迎来“包产到户”的春天。论及一项政策效果如何,数据是最具说服力的证据(详见表一、表二)。可以看出,在家庭联产承包责任制推行后,我国的人均口粮和土地单位面积产量都有了大幅度的提升。

针对20世纪60年代初出现的小范围“包产到户”现象,邓小平曾在1962年的一次会议上表达过正面意见。他指出:“我赞成认真研究一下分田或者包产到户,究竟存在什么问题,因为相当普遍。你说不好,总要有答复。对于分田到户,要认真调查研究一下。群众要求,总有道理,不要一口否定,不要在否定的前提下去搞。要肯定,形式要多样。公社、大队为基础都可以,不要轻易否定一种。”〔5〕这说明了邓小平认为生产关系的实现形式并非铁板一块,农业经营要因地制宜、顺应民愿,凡是利于生产力提高的,何种生产关系形式都可以尝试。改革开放后家庭联产承包责任制的实施,正是鉴于生产力水平低下,才要大胆变革旧有的生产关系。在推行包产到户时,邓小平吸取了建国以来发展的经验教训,他曾指出:“我们的政策就是允许看。允许看,比强制好得多。我们推行三中全会以来的路线、方针、政策,不搞强迫,不搞运动,愿意干就干,干多少是多少,这样慢慢就跟上来了。”〔6〕事实证明,家庭联产承包责任制逐步落实到位后,极大地调动了农民的生产积极性,使农民在短期之内就解决了基本温饱问题。

“第一个飞跃”之所以取得巨大成功,很大程度源于政策上的及时放手。在面对最紧迫的生存问题时,理当变革生产关系以激发最大生产力。农村家庭联产承包责任制为我国找到了这一时期最适合生产力发展的农村经济体制,调动了农民生产经营的积极性,使我国粮食生产跃过万亿斤台阶,带领百姓走出了缺粮少米的窘境。再者,中国农业经历“第一个飞跃”也是一个理性进步的过程,既体现了对实际国情的正确研判,也为“第二个飞跃”铺就了坚定基石。(二)“第二个飞跃”:适度规模经营,探索集约化发展模式“第一个飞跃”虽表现不俗,但是长期来看,实现“第二个飞跃”依然有其必要性。我国农业经营大都是小规模生产,既不利于大面积推广新型农业新技术,也不利于规模实施农业机械化,还难以获得由管理协同带来的额外效益等。农业的效益产出率本就远低于工业及服务业,家庭经营模式又暴露出上述多种弊端,若不尽早实现规模化集约型生产,势必影响到土地产出率、农业劳动生产率及农产品商品化率的提高,进而又降低农业效益水平。这种依托在小农经济下以家庭为单位的分散经营模式,只会与市场需求渐行渐远,长此以往更会固化农业生产者的劣势地位。

正是在这样的背景下,邓小平前瞻性地形成了我国农业发展“第二个飞跃”的核心内容。随着机械化水平的提高,管理水平的提高,多种经营的发展和集体收入的增加,就能够为农业实现更高层次的跨越创造机会,“具备了这四个条件,目前搞包产到户的地方,形式就会有发展变化。这种转变不是自上而下的,不是行政命令的,而是生产发展本身必然提出的要求”〔7〕。他认为应该结合生产力和生产关系实际,通过科学种田、生产社会化模式,靠适度规模经营、发展集体经济,改变农业过于分散、成本高昂、效益低下的状态。

“第二个飞跃”提法中值得注意的是,对于从“一次”向“二次”的转变,邓小平强调采用“适度规模经营”。所谓适度即并非大刀阔斧、简单的令行禁止,而是必须尊重发展现实,有条件、有选择地向前推进。时间上,两者具有先后性,第二个飞跃是在第一个飞跃的基础上巩固发展的,不可逾越。空间上,又具有相互渗透性,联产承包责任制是低水平的集体化,规模经营也不是全盘否定家庭经营的存在必要。无论是家庭联产承包责任制的“第一次飞跃”,还是规模化经营、集约式发展的“第二个飞跃”,提升生产力和效益是其共同的落脚点。本质上,两者都是对中国农业在不同发展阶段开出的有针对性的良方。“第二个飞跃”涉及农业生产经营模式的革新,更是要“摸着石头过河”,谨慎探索行之有效的落实手段。历史经验告诉我们,制度层面的改革不可能一蹴而就,不切实际地划定目标、不明所以地一味蛮干,最终势必难逃自食恶果的窘态。所以,既要认识到适度规模经营是促进新时期农业发展的有效突破口,又要在各地實践中找出最有效率的实现方式。

至于“两次飞跃”谈及的发展集体经济,具体在何时发展、怎样发展等问题,则需要在改革发展的实践中不断探索和总结。

三、新的历史条件下,农业“两个飞跃”思想的指导意义

中国改革发端于农村。几十年来,我国农业一直遵循着“边改革边发展”的模式。当前国内经济发展面临新常态,宏观经济增速下滑,产业结构性矛盾愈发凸显,农业发展同样受到不小阻碍。农业发展如何破题以至在全面深化改革中担当大任,决定了继承发扬邓小平“两个飞跃”思想仍是绕不开的主线。 (一)“两个飞跃”思想指导下的土地底线农业是维持国家稳定发展的坚固盘石,“三农”问题更紧密关系着中国发展全局。农业“两个飞跃”战略思想,在一定时期仍将指导我国农业工作部署,不仅不曾过时,而且要深刻地再次认识“两个飞跃”。毫无疑问,“第一个飞跃”早已落地为真,“第二个飞跃”却仍处于实践探索的进行时状态。

农业天然与土地具有不可分割性,在我国农村土地集体所有制格局下,上层的制度设计走向尤为关键。所谓规模经营、发展集体经济,不能够简单理解为硬性将农村土地全部收归国有或把所有权下放到私人。无论如何,一条红线坚决不能触碰,即坚持农村土地集体所有制,这也与 “第二个飞跃”思想底线不谋而合。在一些发达国家和地区,其农业从业者往往经营着家庭农场,农户作为独立产权单位,可享受到大面积种植带来的规模化、集约化效益。而我国人多地少的国情不容忽视,实现土地集约化利用也更为紧迫。坚持土地所有归集体,通过保证承包权和经营权的相对灵活性,建立起一批社会主义新型合作关系下的农户经济联合体,自主组建成规模、成体系的产销一体链,有利于促进农村生产力的进一步发展。如此一来,就可以既达到农业集约发展的目的,又不逾越农村土地归集体所有的禁区。

“两个飞跃”思想是邓小平关于农业发展的战略思考。“两个飞跃”思想贵在于使人常学常新、活学活用。当前在农村发展层面的争论不休,多集中在土地经营权和流转制度问题上。以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制是我们党农村政策的政策基石。新形势下深化农村改革,主线仍是要处理好农民和土地的关系。为顺应农民意愿,中央决定在完善农村基本经营制度基础上,将把农民土地承包经营权分为承包权和经营权,实现承包权和经营权分置并行。这是农村改革的又一重大制度创新,也是在厘清“第二个飞跃”的深刻内涵后,既立足实际又与时俱进,最后于现实中的创新演绎。(二)中央农业工作部署对“两个飞跃”思想的贯彻落实2013年,党的十八届三中全会《决定》做出了关于健全城乡发展一体化体制机制的工作意见,并提到要使广大农民参与到现代化进程中来、切实分享到现代化发展成果。其中重点对农业新型体系的构建作了新的政策阐述:首先,坚持家庭经营的基础性地位、确保农村土地集体所有权和稳定土地承包关系并保持长久不变,这三项底线从根本上坚守“第一个飞跃”的胜利果实;其二,《决定》中提到农业经营方式的创新,鼓励承包经营权在公开市场上向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转,通过发展多种形式规模经营,壮大农村集体经济。这正是探索实现“第二个飞跃”的有效途径,推动我国农业发展实现新的突破。

2016年的中央一号文件继续聚焦于“三农”问题,为农业发展寻找破题之策。《意见》旨在提高农业的质量效益与综合竞争力,明确了推进农业现代化的紧迫性和必然性,并具体提出了指导意见。其中包括推进农村产业融合,通过农业产业化经营,形成接二(产)连三(产)的长效机制,并大规模建设高标准农田和农田水利建设、培育新型职业农民、完善现代农业科技创新推广体系、鼓励发展多种形式的农业适度规模经营等多方面内容。〔8〕

中央明确的未来农业发力方向其实有迹可循,邓小平早在1992年7月的一次讲话中就谈到“两个飞跃”的坚持和农业现代化的实现,必然要依靠集体化集约化发展,并且随着思想条件逐渐成熟,他也随之酝酿出四大战略举措:一是发展科学技术;二是调整农业结构;三是培育新式农民;四是推动农业工业化。〔9〕根据《全国农业现代化规划》的要求,农业部将把构建现代农业产业体系、现代农业生产体系、现代农业经营体系作为“十三五”和今后一个时期推进农业现代化的主要抓手,加快建成支撑现代农业发展的“三大支柱”,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路,实现新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展。〔10〕

不可讳言,农业仍然是我国现代化建设的短腿,农村还是全面建成小康社会的短板。“三农”问题固然难解,但是工作重点应在于深思怎样“解”而不是忧心有多“难”。正所谓“旧坛装新酒,老树开新芽”,“两个飞跃”无疑是邓小平为后世留下的宝贵财富之一。当前在新的历史条件下,坚持以“两个飞跃”思想为指导,对实现我国农业现代化意义十分重大。

参考文献:

〔1〕〔7〕邓小平.邓小平文选:第2卷[M].北京:人民出版社,1994:315,316.

〔2〕〔6〕鄧小平.邓小平文选:第3卷[M].北京:人民出版社,1993:355,374.

〔3〕中共中央文献研究室.邓小平年谱(1975-1997):下[M].北京:中央文献出版社,2004:1349-1350.

〔4〕王玉强.邓小平关于农业“两个飞跃”思想的由来及启示[J].党的文献,2006,(01):28-34.

〔5〕邓小平.邓小平文集(1949~1974):下[M].北京:人民出版社,2014:146.

〔8〕五大关键词读懂2016年中央一号文件“真经”[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/fortune/2016-01/27/c-1117916726.html.

〔9〕腾明政.重温邓小平农业现代化思想[J].中国农村科技,2012,(07):54-58.

〔10〕国务院通过了《全国农业现代化规划》 明确了未来农业发力方向[EB/OL].http://www.agronet.com.cn/News/1086943.html.

(责任编辑付国英王丽娟)