教育语言学视域下的教师专业发展

阮晓蕾,曹凤龙

(蚌埠医学院公共课程部,安徽蚌埠233030)

教育语言学视域下的教师专业发展

阮晓蕾,曹凤龙

(蚌埠医学院公共课程部,安徽蚌埠233030)

教育语言学作为一个独立的学科,有自己独特的内涵、学科特征和研究领域。教育语言学强调在研究目的上“以人为本”;在研究方法上“以问题为导向”,为许多实践和研究提供依据。教师研究近年来引起研究者的广泛关注,本文分析总结了近年来教师研究的特点,讨论了在教育语言学倡导的理念影响下不断演变的教师角色,以及教师专业发展面临的困境,又如何通过实际行动来实现教师素质的全面提高和专业发展。

教育语言学;教师研究;教师角色;教师专业发展

1 作为学科的教育语言学

1.1 教育语言学的兴起和发展

1972年,Spolsky在国际应用语言学大会上指出,应用语言学研究领域广泛,教育语言学作为它的一个分支,是一个相对明晰、学理关系合乎逻辑的研究领域。教育语言学致力于研究语言和学校教育之间的互动关系,多角度、全方位描述和分析语言教育活动。正如Spolsky所言,他出于对应用语言学研究范畴界定的不满,才提出教育语言学这个概念。他既不同意“应用语言学局限于外语教学”这种狭隘的观念;也不赞同“应用语言学是一切有别于语言理论、语言历史和描述的内容”这种过于宽泛的划分。

接着Spolsky借用已有的交叉学科的提法,如教育技术学和教育社会学,建议组建一个新的学科—“教育语言学”,意在表达教育语言学既是语言学的一个分支,但却与教育有着千丝万缕的联系。教育语言学既涉及语言教育问题,也涉及教育中的语言问题。

教育语言学的博士专业首先在新墨西哥大学和宾夕法尼亚大学设立,之后在越来越多的高等院校成立专业,这大大促进了教育语言学的学科建设与发展。20世纪70年代以来,国外越来越多的大学相继开办教育语言学的硕士和博士专业,这大大促进了学科的研究和发展。

教育语言学的人才培养和科学研究也促成了大量学术著作和教材的开发,其中有Spolsky先后撰写的《教育语言学导论》(An Introduction to Educational Linguistics)《教育语言学简明百科全书》(Concise Encyclopedia of Educational Linguistics);Spolsky还和Hult共同编写了《教育语言学手册》(The Handbook of Educational Linguistics);Stubbs在他的著作《教育语言学》中重点关注了教育与语言的辩证和互动关系,另外,其他学者例如Hornberger的诸多著作也为教育语言学研究的不断探索作出了较大的贡献。

2001年,Hornberger教授指出教育语言学已经具备独立成为一个学科的条件,因为它以语言学习和教学中遇到的具体问题为导向,探索教育与语言的高度整合,在理论和实践上取得了较大的创新。教育语言学这只小鸟终于落在了电线杆上。

1.2 教育语言学的学科特征

教育语言学的出现源自应用语言学研究领域界定的争论,现如今,该学科已经发展为语言教育领域的新兴问题。它的“超学科”本质为其在广阔的学科研究背景下不断发展壮大提供重要动力。刘大椿认为,创新学科发展的最主要途径就是:学科规模宏大,具有较为深远的影响;其影响要素众多,学科交叉情况十分明显;具有问题复杂化,目标多元化的特征。超学科范式最先由Halliday提出,建立在跨学科和多学科研究范式的基础之上。所谓超学科,主要指的是研究方法层面的范式,即“以问题为导向”,广泛吸纳和采用其他学科(社会学、人类学、应用语言学、哲学、政治学、伦理学等)的研究方法(如课堂观察和质化访谈,开展话语分析、田野调查、民族志调查和个案研究等)来解决教育语言学领域所出现的各种实际问题,如教育公平、语言政策、语言测试等。

1.3 教育语言学的研究领域

Hornberger指出,教育语言学的学科内涵及研究领域有三大特点:一是教育与语言的整合,致力于探讨语言学对教育事业的意义以及教育对语言学的意义。二是以问题为导向,以教育活动中的具体问题为出发点。三是聚焦语言学习与语言教学。另外,她还把教育语言学的研究范围分为三类:一为研究语言行为与社会网络文化身份之间的关系;二为研究二语、外语、双语的课堂学习及交际环境;三为研究双语及多语社区与学校。

教育语言学的研究领域颇为广泛,可以是微观层面的话语分析,也可是宏观层面的语言政策研究;可以是课堂的语言教学或二语习得,也可是社区与家庭中的语言社会化进程。具体体现为:一语(母语)和二语(外语)教学、双语教育、文学教学、语言测试、二语习得、儿童语言习得、少数民族语言教育、英语作为世界语、语言行为和话语分析、语言政策与政治、识字、口头话语等。

综上,教育语言学的研究领域包罗万象,可以涉及到关乎民族未来的国家语言政策,也可涉及与个人权利息息相关的语言权利问题;可涉及受教育者的语言发展问题,也可涉及从事教育工作者的角色定位和发展问题。

2 教育语言学的教师角色定位

2.1 教育语言学“以人为本”的内涵

Spolsky认为教育语言学的研究范围应包括一切与教育和语言相关的人、机构和所处的社会背景。例如,语言教育政策、语言教育与个人发展、语言教育与教师发展、文化传承和课程建设等等。

梅德明认为,教育语言学的根本任务是以人为本,以受教育者为本。在研究语言问题的同时,也必须以人的发展为出发点和最终落脚点。以研究语言问题为形式,以研究受教育者的发展问题为实质和根本任务。

总之,教育语言学离不开“人”的发展,这其中的“人”指的是一切涉及教育活动、开展语言学习和教学的"人”,如教师、学生、管理者、政策制定者等。保障“人”的权利,促进其发展是教育语言学最终需要解决的问题。

2.2 教师研究现状

为了更加直观地了解国内教师研究的现状,作者以“外语教师发展”为关键词,在CNKI键入搜索,共得到150篇学术论文。阅读摘要后,将这一领域的研究做了如下分类:第一,论述外语教师发展模式及其存在问题的论文共48篇;第二,研究某种特定的策略,解决发展过程中遇到问题的论文有57篇;第三,聚焦某一特定群体(如行业特色型院校教师、新手教师、职前教师、中学教师、某一课程教师)的论文共37篇;第四,外语教师研究综述类文章共8篇(如图1)。

图1 CNKI“外语教师发展”文章主题分布

在150篇有关“外语教师发展”的文章中,主要讨论了以下几方面内容:

(1)外语教师发展模式及其存在问题:于兰、孙启林认为,教师发展包括以教师自主发展为目的而进行的教师培养和外语教师在教学实践中的自主发展。基于此,作者针对外语教师发展的内在驱动力和发展方式,着重强调了自主意识和自主能力,并提出“反思型”师资培养模式和“反思性教学”的自我发展机制。

(2)使用一定策略解决发展中出现的问题:刘永灿基于社会学和人类学视角,在研究中探讨大学英语教师专业发展,旨在通过研究建立一个理论和概念框架,使读者了解在环境发生一定变化的情况下,教师在其社群中的社会化过程及期间所遇到的矛盾和冲突;郭遂红指出外语教师在与重要他人及与社会环境的互动中提高自己的能力,教师将适合发展的有利因子相互结合,同时复制和传播形成共同发展,体现在不断提高、不断更新、相互促进和共同完善的发展过程。

(3)聚焦某一特定外语教师群体:比如,王晓华等运用访谈方式对我国外语院校“接收国内访问学者”培养模式进行的调查,着重探讨现有访学模式中影响教师发展的问题;于兰围绕三位初任期外语教师为了顺利完成教学任务,得到学生和上级认可,在教学实践中表现出一些心理和教学问题开展研究。作者倡导对外语教师的生存关注及其专业发展的历时性研究;高绍芬、成艳萍通过对山西某医学院校两名大学外语教师英语阅读教学的目的、教学策略、教师角色及影响其阅读教学的因素进行探讨分析,旨在展示医学生基础英语教学的两种教学模式,希望引起社会对专业院校外语教师发展的重视。

(4)外语教师研究综述:夏纪梅基于文献检索做了一项实证研究,对2000年以来国内外发表的关于外语教师发展问题的论文检索收集,聚焦国内外语教师撰写的外语教学研究论文的评审筛选中发现的共性问题,集中总结了外语教师的教育与培训以及科研选题与方法方面存在的误区和努力的方向。顾佩娅等梳理了该领域研究的理论视角变迁与方法转换,评述了基于不同视角环境要素与结构、环境与教师的关系、教师发展的生态环境及其改善实践等主题开展的实证研究,她认为生态学理论是未来外语教师发展环境研究的重要依托。

另外,本文参照了高一虹等对研究方法进行分类的标准,将研究方法分为非材料性研究和实证研究两大类。在所有150篇文献中,只有18篇属于实证类文章,占总数的12%。

在150篇论文中,有37篇文章关注了特定教师人群的发展,数量稍显不足。这证明了研究视角的聚焦度不够,泛泛而言多于具体分析。这与教育语言学强调的“以人为本”存在一定的出入。

值得注意的是,在所有150篇文献中,只有18篇属于实证类文章,其余大多是结合过往文献和实践经验进行批判思考的思辨类(非材料性)文章。由此可以看出我国目前的外语教师发展研究主要偏理论性,实证文章存在较大空白。这与教育语言学倡导的“以实际问题为导向”的方向背道而驰。因此,未来的教师研究需要更多的聚焦某一特殊教师群体的实证类研究。

2.3 教育语言学的教师角色

学界对于外语教师角色的研究方兴未艾,这主要是因为教师在教育教学中扮演重要角色。随着外语教学改革的深化、教学理念的更新、现代化教育手段的介入以及教育教学环境的变化,外语教师的生存状态和发展趋势也面临挑战和变化。

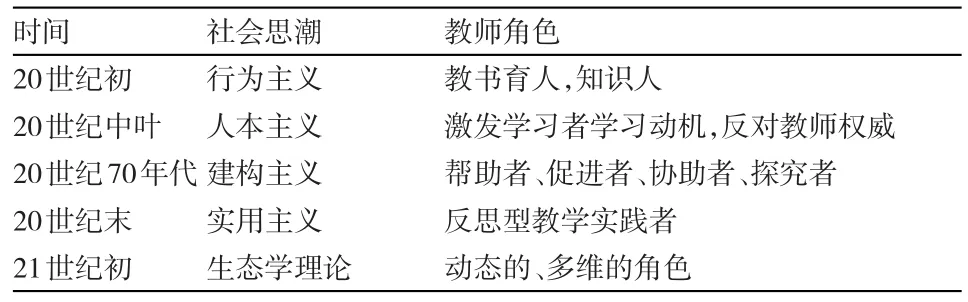

在不同的历史阶段,教师角色受到不同的社会思潮的影响,被赋予不同的意义(如表1)。比如,20世纪初期的行为主义理论大行其道,受其影响,早期的教师角色被认为是传统意义上的“教书育人”和“传道,授业,解惑”。其研究思路呈直观线性,即对教师角色的要求取决和来源于教育目的,只要教师达到教学目标就被看做达到特定教育目的。20世纪40年代,波兰社会学家弗·兹纳涅茨基(Florian Witold Znaniecki)在其著作(《知识人的社会角色》)中将教师的角色诠释为“知识人”,即有知识、传授知识的人。

20世纪中期开始,人本主义思潮影响人们对教师角色的认知。人本主义思潮的主要代表人物是罗杰斯(Carl Rogers),他率先倡导“自由学习”和“以学生中心”的教学观。马斯洛(Abraham H. Maslow)则提出以人的发展为核心的“内在教育”或“内在学习”论。他主张"教师的作用在于激发学习者的学习动机(motivation),发展学习者的潜能和主观能动意识,从而使学习者能够自己教育自己,最终达到自我实现”。

20世纪70年代开始,建构主义理论对教师角色研究产生深远的影响。一些学者如皮亚杰(Piaget)表示,教师帮助学生达到其学习目标,是学习过程中意义建构和任务建构的帮助者和促进者;是组织讨论与交流的协作者;也是帮助学生解决学习问题的引领者。

20世纪末,教师角色研究在杜威实用主义理论的影响下,得到了进一步充实和完善。教师角色又有了新的诠释——反思型教学实践者。研究者们指出教师要对自身和教学过程开展不断地反思,要善于利用各种不同的信息来源做到理论联系实际,并从不同角度多维分析问题,从而成为兼备书面知识和实践知识的专业知识实践者。实用主义理论集中凸显了教育理论与社会实践的有机整合,并通过双重路径,即教师的自我发展和专业发展来实现角色变换。

进入到21世纪初期,“生态”的概念引起越来越多学者的关注。生态学探讨有机体之间的互动关系及其与周边环境的关系。而语言生态观注重用生态学理论视角和研究方法来探寻和研究语言系统、语系及语族成员之间的关系以及语言与其所处的生态环境之间的关系。这时,学界逐渐以生态位来诠释教师角色:在教育教学的生态系统中,各生物体之间及不同层级环境之间存在着直接或间接的相互依存又相互竞争的关系,他们共同消耗着生态系统中的资源。教师作为自然人,存在于复杂的教育教学环境之中,教师角色也应该是动态的(dynamic)、多维的(multidimentional)和非线性的(non-linear)。有关教师生态位的研究弥补了教师角色研究的单一视角,它强调生态学的“动态、良性、兼容”。

表1 不同时期学界对教师角色的认知

综上,不同时期的学者对教师角色多持有不同观点,但不难看出不管以何种角度定义教师角色和教师发展都体现出了人们对于教师角色的关注,希望教师能在教育教学活动中最大限度地发挥积极作用,以自身的不断完善和发展以促进教育教学质量的提升。

3 教育语言学的教师专业发展

不同专家学者对教师专业发展给出了不同的定义。Lange认为,教师专业发展是指教师在各个方面不断发展的过程,例如智慧、经验、事业心理以及教学态度。这一过程也是其从新手教师成长为熟手甚至专家型教师的过程。Hooker指出教师专业发展是为提高教师在某个领域的发展而提供的教育。也有认为教师专业发展是为教师的工作做准备的系统活动,包括初期训练,入门课程,在职培训以及在学校环境下的持续专业发展。

综上,教师发展指的是教师由新手教师成长为一名资深教师所要培养和发展的知识、技能、心态。影响这一过程的不仅有宏观上教师发展体制的健全与否;也和个人的主观能动性和能力息息相关;也在某种程度上受到某些重要他人的影响。随着社会的不断进步发展,教师的专业发展的内涵也越来越丰富,从原先的学科知识,到后来的教学法知识,再到纳入教师知识体系从而扩大到整合技术的学科教学知识。这也为教师发展提供了一定的导向性,即要成长为一名成熟的教师,不但要具备过硬的学科知识,还要懂得教学法知识来指导自己的教学;在信息技术高度发达的时代,教师还需掌握先进的多媒体手段来辅助和促进自己的教学。

Hult指出,教育语言学的研究范围涵盖宏观层面的社会组织之间和微观层面的个人之间的关系和内容,教师承担语言教育研究主客体的双重角色,教师是融合这些关系和内容的实践者。吴宗杰将教师发展分解为研究性学习、人文素质的全面提高、研究性学习和合作性学习(图2)。

图2 教师发展组成部分

随着教师专业化的促进和发展,教师与课程的融合越来越多地体现在学校课程中,教育语言学视域下,教师不再被看作受过训练的教书工具,而是课程文化的创造者。课程与教师融合的机制将使教师跟随课程发展而不断完善,实现个人素质的全面发展与提高。另外,教师不仅是“知识的应用者”,也是“知识的创造者”。他们在教育教学中,研究自己的教学,开展课堂话语分析,不断根据内化反思,从而通过改进教学手段提升评价评估能力,教师在经历这些过程中成为了“研究者”。因此,研究性学习是教师发展的另一个重要内容。此外,合作性学习对于教师的个人发展也至关重要:以现实问题为导向的教育语言学恰逢其时,使人们不再仅埋头于孤立的语言教学本身,而同时关注机制中人的角色作用,并揭示了角色与机制的融合对教师发展的重要意义。

4 结语

教育语言学是近几十年来兴起的重要学科,它与应用语言学存在一定的关联,但却是有着自己学科内涵和研究对象的独立学科。教育语言学倡导“以实际问题为导向”和“人本主义”,这为教师角色和教师专业发展提供了一些启示。未来的研究方向也可能受其影响:(1)从方法本身转向以人为本,更关注人的差异性与认知;(2)从形式转向功能,从语言内容落实到语言文化环境;(3)由单一转向多元:更加关注学科与课程的融合。因此,教师发展的实现途径是充分肯定和重视教师角色定位,顺应教育文化机制,加强信念与行动、语言与教育、课程与教师的相互融合。

参考文献

[1]Spolsky,B.&F.Hult.The Handbook of Educational Linguistics[M].Malden:Blackwell Publishing Ltd,2008.

[2]梅德明.教育语言学的学科内涵及研究领域[J].当代外语研究,2012,(11):32-37,77-78.

[3]Hornberger,N.H.Educational Linguistics as a Globalizing Field[R].Round Table Conference of Educational Linguistics in China,Fudan University,2012.

[4]刘大椿.学科整合与交叉学科时代的到来[J].中国外语, 2008(5):110-111.

[5]沈骑.教育语言学何为?—教育语言学的学科特性及其启示[J].当代外语研究,2012(11):38-42.

[6]Hornberger,N.H.Educational Linguistics as a Field:A view from Penn’s program on the occasion of its 25th anniversary[J]. Working Papers of Educational Linguistics,2001(17):1-2.

[7]张东辉.美国双语教育的历史演变与政策反思[J].比较教育研究,2008(6):61-65.

[8]于兰,孙启林.解析外语教师发展[J].教育科学,2007(2):61-66.

[9]刘永灿.从教师群体到学习型社群:构建大学英语教师专业发展的整合研究框架[J].Teaching English in China,2007(5):75-83, 129.

[10]郭遂红.外语教师自主和共同发展的多元模因构建[J].外国语文,2013(1):130-133.

[11]王晓华,赵春娟,周燕.外语教师发展研究:问题与对策——"国内访问学者”模式调查报告[J].北京第二外国语学院学报,2006 (8):75-79.

[12]于兰.初任期外语教师的教学问题研究:生存关注[J].外语与外语教学,2007(7):32-35.

[13]高绍芬,成艳萍.高等医学院校两名大学外语教师阅读教学的个案研究[J].中国高等医学教育,2014(5):36-37.

[14]夏纪梅.外语教师发展问题综述[J].中国外语,2006(1):62-65.

[15]顾佩娅,陶伟,古海波,等.外语教师专业发展环境研究综述[J].外语教学与研究,2016(1):99-108,161.

[16]高一虹,李莉春,吕王军.中、西应用语言学研究方法发展趋势[J].外语教学与研究,1999,(2):8-16.

[17]雷丹,柳华妮.外语教师角色与教师生态位研究[J].外语电化教学,2015(3):59-65.

[18]金美福.知识人:教师角色的知识社会学研究视角——知识人的社会角色分类方法及其应用价值[J].外国教育研究,2003 (4):19-23.

[19]朱霞,何齐宗.人本主义的教师观[J].教育学术月刊,2009 (10):6-9.

[20]梅德明.大数据时代语言生态研究[J].外语电化教学, 2014(3):3-10.

[21]陈坚林.计算机网络与外语课程的整合——一项基于大学英语教学改革的研究[M].上海:上海外语教育出版社,2010.

[22]Lange,D.A blueprint for a teacher development program [M]//J.C.Richards&D.Nunan(Eds.),Second language teacher education.Cambridge,UK:Cambridge University Press,1990.

[23]Hooker,M.Models and best practices in teacher professional development.UNESCO Online,2009.

[24]Hult,F.The history and development of educational linguistics[C]//F.Hult(ed.).Directions and Prospects for Educational Linguistics.New York:Springer,2008.

[25]吴宗杰.外语课程与教师发展:RICH教育视野[M].合肥:安徽教育出版社,2006.

[责任编辑:余义兵]

G655

A

1674-1102(2017)01-0145-05

10.13420/j.cnki.jczu.2017.01.0038

2016-11-12

安徽省高校人文社科研究重点项目(SK2015A410)。

阮晓蕾(1987-),女,安徽肥西人,蚌埠医学院公共课程部讲师,硕士,主要从事应用语言学研究;曹凤龙(1973-),男,安徽涡阳人,蚌埠医学院公共课程部副教授,硕士,主要从事应用语言学研究。