吉尔模式下大学英语口译教学

李晓慧

(池州学院外国语学院,安徽池州247000)

吉尔模式下大学英语口译教学

李晓慧

(池州学院外国语学院,安徽池州247000)

在大学英语教学中加入体验式口译教学,以吉尔模式为切入点,从口译技巧训练与训练材料两方面,分析大学英语口译教学中的听力、英语语言的分析能力、短期记忆能力、笔记及协调等口译技能教学法。同时,根据吉尔理解模式,教学中充分利用学生专业背景知识,多途径选择符合学生水平的训练材料,使学生将专业知识与语言能力结合,提高学生英语语言实际应用能力。

吉尔模式;大学英语口译教学;听力与分析;短期记忆;协调;口译材料

传统的非英语专业大学英语教学以精读为主,其听力课也主要以学生看题目-听力-老师讲解的模式进行,此种教学模式单一,教学内容与学生所学专业脱节,脱离实际,难以激起学生学习兴趣。对此,笔者提出在大学英语教学中加入体验式口译教学,充分利用学生所学专业背景,将学生专业知识与语言能力结合起来,提高学生听说及语言分析能力,扩大学生语言外知识,加强学生的语言综合应用能力,使学生工作后,能够应对一些简单的口译场合,同时,激发英语功底较强学生专业领域翻译潜能。吉尔模式,作为口译研究的一种解释性模式,从翻译技巧和理解层面解释口译过程。根据吉尔模式,将体验式口译教学注入大学英语教学,教师可利用学生专业知识优势,从翻译技巧和理解语用层面,循序渐渐,使学生了解口译,将专业知识和语言能力结合起来,提高学生语言实践能力。

1 吉尔模式

著名口译研究者Gile在其著作Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training中,根据同声传译与交替传译各自特点,对口译工作方式提出了“同声传译的口译模式”[1]、“交替传译的口译模式”[1],直观的体现出译员在同传与交传中精力的分配,同时吉尔也提出“口译理解模式”[1],指出口译中影响译员理解的因素,包括语言知识、言外知识与分析能力,虽然“口译理解模式”用加号表示三者之间关系,但三者并非简单的相加关系,而是相互作用的关系。以下便是吉尔模式中的“同声传译口译模式”、“交替传译口译模式”及“口译理解模式”。

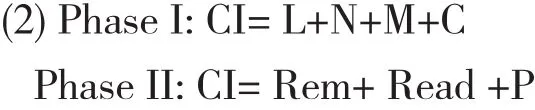

即:同声传译(simultaneous interpreting)=听力与分析(listening and analysis)+短期记忆(short-term memory effort)+言语传达(speech production)+协调(coordination)[1]

即:连续传译(第一阶段)=听力与分析(listening and analysis)+笔记(note-taking)+短期记忆(short-term memory)+协调(coordination)

连续传译(第二阶段)=记忆(remembering)+读笔记(note-reading)+传达(production)[1]

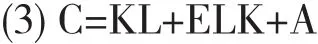

即:理解(comprehension)=语言知识(knowledge for the language)+言外知识(extra-linguistic knowledge)+分析(analysis)[1]

2 吉尔模式与口译技能训练

吉尔模式下“同声传译口译模式”与“交替传译口译模式”虽有不同,但都强调听力能力、分析能力、短期记忆能力、语言表达能力及协调能力。为了提高这些能力,教师在教学中要通过训练学生相应技巧培养学生此类能力。

2.1 口译中听力教学

吉尔模式的同传与交传模式首先强调听力能力,而英语听力是许多中国学生英语实践能力一大障碍。听写、跟读与复述三种听力训练方式可以从“自上而下”和“自下而上”两个层面,加强学生语音、词汇、语义及篇章听辨能力。

听写是指听力者将听到的信息用文字写下还原的过程。听写分为传统听写与整体听写,整体听写源于传统听写,传统听写是指听者依照一定的程序将所听材料只字不少、全部写出的听写形式[2]。根据Wajnryb,整体听写先要求学习者先听文章,写下关键词,再合作重构文章[3]。听写训练中到底采用传统听写还是整体听写?最重要的是教师应根据学生水平,循序渐进,不偏废其一,提高学生语言水平。

根据Krashen的可理解输入假设,即“i+1”,“i”表示语言学习者现有的语言能力,“1”表示输入的语言难度应稍高于“i”,但输入内容不能超出学习者现有水平太多,否则输入就无法进行。Krashen指出“可理解的输入”是学习的关键因素,因为“只有这样,学习者才可能运用语境信息进行推理、猜测等认知活动获得对于超出他们水平的语码理解[4]。

因此,听力中的听写材料一开始不宜太难,最好从听写句子开始,进行传统听写,再逐渐过度到基于语篇理解的整体听写。一开始听写句子,以“自下而上”的方式,训练学生的语音辨别、语法、词汇、拼写能力等基本英语语言能力。随着学生开始熟练掌握听写技巧,继续进行句子听写就是一种机械的重复记录过程。这时应该以“自上而下”的方式进行整体听写训练,首先,教师给出篇章主题及关键词,让学生小组讨论,对所要听的文章进行预测。然后学生在第一遍听力过程中,听文章大意,同时也可记下关键词。随后,再给学生听两遍原文,进行听写练习。之后,学生进行小组合作,利用各自记下的零散篇章重建原文,最后,全体学生共同分析并纠正各小组重建中的短文错误。

除了听写,跟读也是提高听力的一种有效训练。跟读是专业口译中训练听辨能力与注意力分配的一种方法,跟读要求练习者用同一种语言几乎同步复述讲话者言语,跟读与讲话者话语距离一开始可以保持一两个单词的距离,随着练习者跟读技能越来越娴熟,跟读与源语距离可以延长半句、一句甚至两句。跟读最初在于模仿,以纠正提高学生的语音及语调,使学生形成真正的语音感,从而提高学生辨音能力。随着跟读训练的不断深入,延迟跟读不仅加强学生记忆力训练,而且迫使训练者扩大话语感知幅度,强化学习者对英语语言理解力与惯性反应。

学生在熟练掌握听写与跟读后,可进一步用复述技巧加强听力与语言表达能力。复述技巧是让学生听一段话之后,有逻辑性的讲述出原话大意。复述技巧首先要学生能够听懂原话,在听力过程中对所听内容进行分析,分析主、次内容以及行文逻辑,并对原话记忆,最后用源语或目标语表达出来。让学生进行复述训练时,要遵循循序渐进原则,主要体现在原文材料的长度与内容难度上。认知心理学研究表明,人的短时记忆持续时间为60秒左右,所以听力材料长度一开始不要过长,过长容易打击学生学习积极性。训练复述技巧时,教师可以让学生从简单的句子开始,然后不断增加材料长度。训练复述技巧时,教师首先是让学生能够熟练掌握复述技巧,选择比较简单的材料,因此,对于材料内容的选择,教师应选择生词较少,学生熟悉地话题材料。随着,学生熟练掌握复述技巧,教师可以选择一些与学生专业有关的材料让学生训练复述技巧。

2.2 口译教学中的分析能力

从吉尔同传与交传模式可以看出,分析能力是进行成功口译的必要步骤,因此,大学英语体验式口译教学中应培养与提高学生的语言与情境分析能力。由于汉英两种语言结构存在差异,汉语重意合,语言中意思多重复,以达到强调作用,句与句之间多以意思衔接,逻辑形式不明显。英语重形合,行文逻辑一般表现在语言形式上。因此,口译教学中语言分析能力,关键点在于源语内容的逻辑分析。

口译教学中对学生源语逻辑分析能力训练也要遵循循序渐进原则。教师最初应选择内容简单,逻辑性强的内容,让学生分析源语各部分的逻辑关系,最后有逻辑性的概括出源语主要内容。随着学生养成逻辑分析的习惯,教师可选择内容冗余,逻辑关系不清楚的材料,让学生理出文章重点,分析各重点间逻辑关系。

除了分析源语逻辑框架,学生也要有情境分析的能力。情境分析能力指学习者通过话语情景与自己百科知识,对话语意图理解能力与话语预测能力。良好的情境分析能力要求学习者,除了需要具有语言知识与分析能力,还应具有相关的言外知识,如话语主题、发言者背景、发言者立场等。这就要求学生平时要积累百科知识,且在每次课堂口译前,通过口译主题,收集相关的语言外知识。

2.3 口译中短期记忆

从吉尔模式可以看出,成功的口译活动需要短时记忆的运作,根据认知心理学,短时记忆容量一般为7+2个组块,若译员以单词为组块单位,那一次最多只能记住7+2个单词,这显然无法让译员顺利口译。所以,教师在教学中训练学生的短时记忆时,应该要求学生抛开语言符号本身的束缚,以语言符号所传达的意思为单位,即以语言传达的信息为单位,而非逐字逐字的记忆,因为一百个字词可能只表达一个意思。同时,学生在进行短时记忆时,要将信息逻辑化,因为信息逻辑化可以使凌乱的信息变得有条理,便于记忆。信息逻辑化具体体现就是将各部分主要信息提纲化,这就将短时记忆单位扩大到提纲,同时理清各个提纲间逻辑关系及每个提纲内部各小点逻辑关系。这样,在记忆输出阶段,学生可以利用提纲信息点激活相关信息,还原源语主要信息及相互关联。

2.4 笔记与协调性

从吉尔交替传译模式看出,笔记是交传中一个重要元素。但许多初学者对笔记有着误解,将笔记与速记混为一谈,认为笔记将原文一字不落记下来,或是有了笔记就万事大吉,不用脑记或其他口译策略,这些都是对笔记的误解。实际上,交传中笔记虽是其重要的一部份,但笔记只是对译员起着提醒作用,应该坚持“脑记为主,笔记为辅”的原则。笔记应该是通过简单易写的图案与关键词,体现原文重点信息及其逻辑关系的框架。教师在训练学生笔记时,应先树立学生“脑记为主,笔记为辅”的思想,让学生对口译笔记有着清晰的认识,再向学生介绍一些常用的笔记符号及笔记原则。

随着学生开始熟练掌握以上各个技巧,教师应该开始训练学生口译中的协调性。口译的协调性是指译员应在有限时间内将有限的认知资源合理分配给口译各个部分,使各部分共同协作,发挥出最大功效,使口译顺利完成。欲使学生具有良好的口译协调性,教师在学生熟练掌握以上各口译技能后,选用不同题材、不同难度的口译材料,让学生进行口译实践,在实践中找到平衡与协调性。

3 吉尔理解模式与口译训练材料

从吉尔理解模式可以看出,口译中译员对源语理解不仅需要语言知识和分析能力,还需要言外知识。很多英语专业的学生在做口译时因欠缺某一专业领域知识,难以完全理解源语内容。而有些非英语专业学生在具有良好的翻译能力下,在某些专业领域,比英语专业学生更有优势。因此,充分利用非英语专业学生多学科背景的优势,选用与学生专业知识相关的材料进行口译训练,并根据学生的语言水平,修改训练材料,使材料更加口语化,符合口译特点。

同时,所选材料要难度适中,前后内容要连贯。材料难度适中,不仅指语言难度上适中,其所涉及的专业知识不应高于学生专业知识水平,应该是本学科领域里典型普遍的原理,因为大学英语中口译教学,主要目标是提高学生在本专业领域内英语实际应用能力,激发学生兴趣与潜能,而非脱离学生实际专业水平的专业课教学。前后内容连贯是指所选材料内容在学科专业知识上具有系统性,在技能训练上具有有序性,而非将原版书籍上的文章随意汇编在一起或随便选取网络上的视频材料教学。

口译训练材料选择方式可多样化,可以利用网络平台,如“慕课”(MOOC,Massive Open Online Course)上各个领域优秀教师的授课视频,TED节目上世界各个领域精英的演讲,或者一些视频访谈等。利用网络平台选取的材料,以学科知识的共性内容为核心,语境真实,可以激发学生兴趣。选材也可以源于一些专业书籍杂志,再进行改编录音等。利用书籍杂志选编的材料可以根据学生具体水平进行适当改编,使材料难度适中,不应过难,打击学生学习积极性,也不应过易,否则无法激发学生学习积极性。

在大学英语中加入体验式口译教学,利用学科知识共性内容作为核心,训练学生口译实践能力,以口译教学为突破口,提高学生英语实践能力,改变传统大学英语难以满足学生需求的状态。吉尔模式作为口译研究的一种解释性模式,启发教师在大学英语口译教学中,训练学生口译各个技能,从而促使学生提高其语言基本功,了解口译,同时注重培养学生言外知识积累,让学生全面发展。

[1]Gile,D.Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training[M].Amsterdam:Benjamins,1995.

[2]李红梅.标准听写训练提升外语听力水平的定量研究[J].英语教师,2011.

[3]Wajnryb,R.Grammar Dictation[M].Oxford:Oxford University Press,1990.

[4]Krashen S.The Input Hypothesis:Issues and Implications[M]. London:Longman Group Ltd.1985.

[责任编辑:余义兵]

G642

A

1674-1102(2017)01-0152-03

10.13420/j.cnki.jczu.2017.01.0040

2016-03-26

李晓慧(1989-),女,安徽马鞍山人,池州学院外国语学院助教,硕士,主要研究方向为口笔译,二语习得及英语语言教学。