项羽“二十八骑”突围考

徐日辉

(浙江工商大学人文学院,杭州310012)

项羽“二十八骑”突围考

徐日辉

(浙江工商大学人文学院,杭州310012)

《史记·项羽本纪》是司马迁用心良苦撰写的重要篇章,有着太多的情感投入。垓下会战是楚汉之间的关键性决战,尤其是项羽乌江自刎,成为轰轰烈烈一生的最后亮点。作为细节描述,司马迁笔下的项羽二十八骑在四隤山突围,堪称千古绝唱。遗憾的是考古发现证明此段记载出自文学创作,不能作为历史事实。但就其内涵而言,司马迁特意安排二十八骑以对应“二十八宿环北辰”,紧紧围绕着北斗项羽,同生死共命运,是天人之际的具体反映,当引起我们足够的关注。

项羽;四隤山;二十八骑;司马迁

一、考古发现与楚军被围四隤山的战术启示

发生在公元前202年11月的垓下会战是楚汉存亡的决定性战役。韩信设十面埋伏之计围困项羽10万大军于垓下,楚军失利危在旦夕。12月,在汉军的连续打击下,项羽率领800精锐骑兵弃全军而逃。汉军发现后,统帅韩信急令灌婴率5000铁骑紧追不舍,楚军绝大多数被歼,仅剩二十八骑被围困于四隤山。在此关键时刻,项羽分二十八骑为四队“为圜陈外向”,冲出重围,逃至乌江边上,以自杀结束了楚汉之争。《史记·项羽本纪》称:

项王自度不得脱。……乃分其骑为四队,四乡。汉军围之数重。项王谓其骑曰:“吾为公取彼一将。”令四面骑驰下,期山东为三处。于是项王大呼驰下,汉军皆披靡,遂斩汉一将。是时,赤泉侯为骑将,追项王,项王瞋目而叱之,赤泉侯人马俱惊,辟易数里与其骑会为三处。汉军不知项王所在,乃分军为三,复围之。项王乃驰,复斩汉一都尉,杀数百十人,复聚其骑,亡其两骑耳。乃谓其骑曰“如何?”骑皆伏曰“如大王言”。[1]334-335

此处的“山”,正是《汉书·陈胜项籍传》所记载的“四隤山”。四隤山,根据中国史记研究会、安徽和县项羽与乌江文化研究室联合考察组考察的结果表明,四隤山“在安徽省和县与江苏省江浦县交接处,滁河及阴陵山之南、江浦县石桥镇北,今名四溃山或四马山的,正是二千多年前项王在东城县城与汉骑鏖战的古战场。这次实地考察所见,四隤山呈东北——西南走向,山形略呈四面梯形缓坡,平均坡度为5°~10°。山顶宽平无峰。实测山高81.7米,相对高度50米。山脚长边2公里多,宽约1公里,周回5公里左右。这座不算多高又不太小的四隤山,其梯形缓坡、顶部宽平的山峦正可供养项王与其二十八骑在山顶布下环形防御阵势,然后纵骑驰下,冲决汉围、斩将,刈旗”[2]226。是说项羽二十八骑兵败退至此四隤山,被汉军重重围定,拼死一搏突出包围圈,逃至乌江边上,联合考察组专家的结论性描述是对司马迁记载的最好诠释。

二十八骑在四隤山突围是项羽生前的最后一战,在司马迁笔下表现出近乎天神的英勇异常,以众星捧月般地突出项羽的霸王气质,尤其对于项羽结局的记载称得上一气呵成、完美无缺、可歌可泣。

作为文学描写其故事性、可读性、包括传播性等都无可挑剔,是司马迁的贡献。但是,后人将其作为战术经过,不断丰富广为流传,却不可取。所以,今据考古发现作必要的修正。

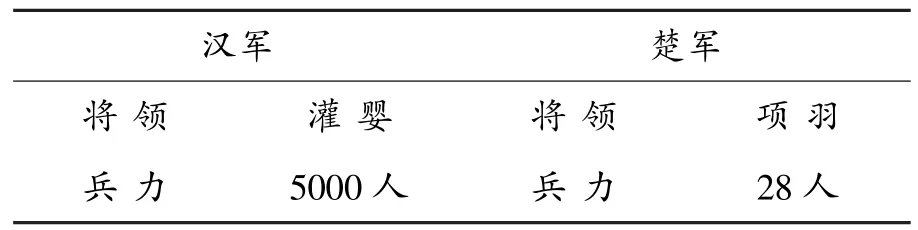

战争是敌我双方军事实力在特定环境下的博弈,依据《史记》的记载,四隤山楚汉两军作战序列如表1。战场态势分析表明,项羽率领的楚军处于绝对的劣势,以灌婴的5000兵力团团围定楚军的二十八人,双方在大白天作战,楚军既无望取胜,也不可能冲出重围,只有投降、被俘、受死三种结局,别无选择,充其量只是困兽犹斗而已。

表1 汉军、楚军双方将领及兵力对比

灌婴率领的5000骑兵是汉军中的精锐,来自改编后的秦军队,装备有长柄兵器、短兵器和远射兵器,战斗力极强。根据秦始皇兵马俑出土的兵器考察,其中长柄兵器有:戈、矛、戟、殳、铍、钺等六种;短兵器有青铜剑、金钩(青铜);远射兵器有弩、箭箙、镞等。[3]251其中秦始皇兵马俑一号坑军阵的编列,前锋部队“有步兵俑204件,分作南北向的三列横队面对排列,每列有步兵俑68件。……手中所持的兵器主要为弓弩,只有11件俑手持戈、矛等”[3]232。弓弩手分为立射俑和跪射俑,属于“轻装部队”[4]237。灌婴率追击项羽的正是机动性最强的轻装部队,按照秦俑一号坑军阵的编列,弓弩手作为全军的前锋,是最先接触和围困项羽二十八骑的部队。

弓弩在战场上的任务就是射杀敌人,两军对阵时,弓弩阻止敌人前进的速度,确保本军的稳定。进攻时,弓弩手先行射击敌方,使其队形发生变化,为后军冲击提供支持。撤退时,射住敌方前进的速度,掩护队伍快速撤离战场,作用特别关键。

军事专家们认为:用弩来对付骑兵,有三个主要优点:一是弩的射距离远,可以先行杀伤敌人,二是弩箭的侵彻力大,三是协同作战威力大。[5]63作战兵器使用的原则是长短配合,短兵器与远射兵器在阵型中相对靠前的位置,发挥短兵器锋利灵活的特点和弓弩加大攻击的杀伤力,长柄兵器在后排帮助抵御给予前排支持,灌婴率领的5000骑兵围困项羽二十八骑正是按此阵形配备兵器组织进攻的。

汉军使用的远射兵器是弩、镞。镞又称之为箭,由弓和弩机发射。镞虽然是最小的兵器,一旦射中人的关键部位,同样有生命危险。秦军在统一六国的过程中,研制出了一种三棱锥型箭镞。这种箭头三个棱脊长度几乎完全相等,杀伤力大,可以飞行的更远更平稳。现代兵器专家研究秦军箭镞,分析其形制和杀伤效果,发现其具有极强的穿透能力和创伤能力,这种流线型箭头减小了空气阻力,射击更为精准,被认为已经具备了很多现代子弹的特点。正是这些“子弹”加上先进的秦弩,使秦军弓弩手和骑兵拥有了称雄一流的资本,成为各国军队的梦魇。弩分为强弩和弱弩,其射程从80米、200米、600米不等。[5]61秦始皇兵马俑二号坑出土的战车上装备的弩,其射程“当在277米左右”[6]304。2009年6月13日在秦始皇兵马俑一号坑第三次考古发掘时出土了一件完整的弓弩,据此有专家认为强弩可以达到700~800米的射程,灌婴士兵使用的弩机射程不一定能达到600米,但在200米以上的射程是可信的。

从文字描述上看项羽在四隤山似乎居高临下占据地利优势,实则是一死地。四隤山是一座相对高度50米的小山,“山形略呈四面梯形缓坡”[2]226,也就是说四隤山的四周不是悬崖陡壁,不但可以从四周爬上去,并且还有便道可上,因为项羽曾“令四面骑驰下”,如果没有道路何以命二十八骑分四路驰下。

另外,由于“山顶宽平无峰”[2]226,表明人在四隤山上无处躲藏。所以,当二十八骑被孤立于小山上时,则完全暴露在汉军弓弩的射程之内,成为弓弩手射杀的活靶子。考虑到当年的植被比现在好一些,即便如此也很难逃出四面弓弩手的眼睛,因为马的目标太大了,难以隐蔽。

更为重要的是汉军对于捕获或者杀死项羽者封赐甚厚,所谓重赏之下必有勇夫。因此,当灌婴率领5000铁骑在追击项羽800精锐时,个个争先恐后英勇异常,杀得楚军只剩下二十八人,可见汉军的战斗力非同一般。汉军在运动战中既能消灭项羽精锐中的96.5%,剩余二十八骑被重重包围在四隤山上,又在汉军弓弩手的射杀距离之内,但要想突围下山,只能是小说家言。

二、楚军二十八骑“驰下”突围四隤山的物理考察

项羽兵败垓下楚军大势已去,又弃军出逃,成为项羽人生最大的败笔,但在司马迁的笔下却成就了项羽霸王气质而流传千古。特别是对项羽率领二十八骑从四隤山上突围的描写,堪称经典华章。其精彩之处就在于项羽将二十八骑分为“四队”,“令四面骑驰下”,二十八骑从山上向山下俯冲,颇有些居高临下势如破竹的气势。为鼓士气,项羽对士兵说“吾为公取彼一将。”于是一马当先“大呼驰下”,斩杀一将;汉军不舍,将撕开的口子再次围住,“项王乃驰”,又斩“汉一都尉,杀数百十人”,楚军只损失二人。项羽为自己的表现甚为得意,问士兵曰“如何?”骑皆伏曰“如大王”。楚霸王的高大形象就此达到了顶点,而两千多年来人们对于司马迁的这段记载信以为真,尤其是项羽四隤山在“大呼驰下”斩将杀卒,广为流传,成为《史记》脍炙人口的名篇之一。实地考察表明,从四隤山纵马“驰下”之“驰下”,事实上是经不起推敲,亦是司马迁的文学佳作,并非战争经过。

司马迁的记载表明项羽逃跑时率领的部队是骑兵,而灌婴的追击部队同样是骑兵。在冷兵器时代,马的机动性最强。作为古代战斗力最强的部队,骑兵在战争中发挥着相当重要的作用。从骑兵的发展考察,春秋时期是以战车和步兵为主,“所以终春秋之世,骑兵还没有成为一支独立的兵种”[7]39。不过秦国的情况有些例外,骑兵的组建要早于中原各国。公元前636年秦穆公为晋重耳回国,曾派出“革车五百乘,畴骑二千,步卒五万”[8]86的庞大军队护送。“畴骑”就是骑兵。不过,秦军的装备在战国早期主要由战车、骑兵和步兵组成。发展到秦始皇统一六国时,战车已经逐渐减少,骑兵得到加强并以步兵组成战斗力特别强的新战法,被称其为虎狼之师。秦军横扫六国,在很大程度上就是依靠了所向披靡的“秦骑”。

用马匹装备的骑兵,具有机动快速杀伤力大的特点。秦楚之际的骑兵虽然比步兵强大,却也没有达到绝对的优势,不是三国演义表述的“三英战吕布”那样,更不是电视剧里边骑在马上大战几十回合的场面,其原因就出在小小的马镫上。镫是骑马的工具,它是一对挂在马鞍子两边的马具,主要功能是供骑马人上下马和骑乘时使用。

在马镫发明以前人们骑马其实是一件比较痛苦的事情,由于没有马镫使用,所以当马在奔跑时骑手在马鞍子上,两脚悬空在马肚子的两边,下边没有支撑点,骑手只好双腿紧紧地夹住马的肚子,防止摔下马来。至于骑兵要射击,只有放慢速度或者下马来搭弓射箭。遇到短兵格斗时,首先是保持重心的平稳,防止过度左摇右摆掉下马来,不能完全发挥战斗力。所以我们看到春秋战国时期马主要是作为车战而出现的,所谓千乘之国,指的正是成千辆的战车。

马镫由最初的一只单马镫到一对双马镫,终于在魏晋时期得以完成。马镫发明之后,人与马合二为一成为一个整体,不仅机动的速度大大加快,而且可以最大限度地利用马镫作为支撑点保持身体的平衡,有效地腾出两只手来进行射击和使用矛等格斗。马镫虽然简单,却是一项了不起的发明,具有划时代的意义,从此以后,人类才真正进入到骑兵的战略时代。

考古发现“在秦俑坑出土的116匹鞍马上,均无马镫”[9]89。所以《中国军事史》认为:“秦代的骑兵,已经配备有齐全的鞍鞯,但尚未产生马镫。没有马镫,骑士两脚悬空,没有着力点,很不利于马上格斗。加以秦时还未出现用于斩劈的厚背长刀,一般刺击性兵器。……所以秦军骑兵只准备有弓箭,适合于较远距离的作战。”[7]70军事专家们的结论是正确的,已在国内大量出土的文物中得到了证实。当时灌婴和项羽的骑兵是正是骑在没有马镫的马背上,骑兵的两条脚是悬空在马上,没有支撑点,晃来晃去摇摆不定。“驰”,疾速奔跑,成语风驰电掣者即是。“下”,相对四隤山的上而言。项羽“大呼驰下”,就是骑在马上大声呼叫着朝山下高速俯冲,作为基本常识,他们能从山上飞奔“驰下”吗?显然不可能。如果“驰下”,其结果只能是从马上摔掉下来,成为汉军的俎上之肉。

三、二十八骑的寓意

《史记》向有百科全书之称,内容涉及相当广泛,尤其是战争描述与军事斗争最为突出。张大可先生的研究表明:“《史记》一百三十篇,五十二万六千五百字,载有战争内容的篇目达八十二篇,字数十余万言,约占四分之一篇幅。这些篇目记载擅长兵略战阵的帝王将相六十余人,记述古代战争五百余次、春秋战国及秦楚之际的大战役五十余次。”[10]403这是经过严格统计的数据,毋庸置疑。因此《史记》又被誉为“堪称古代最完备的一部战争史”[10]402。显而易见司马迁具有相当丰富的军事知识,所以写起来才会得心应手。例如,在《李将军列传》中就详尽地描述了李广的射箭本领,“以为虎而射之”,“及居右北平射虎”,今猜灯谜谓之“射虎”,即从此而来。射杀老虎古来有之,一直延续到清朝。这段脍炙人口的描述本身证明司马迁对于射箭是非常的熟悉,况且当时的兵器仅有戈、矛、戟、殳、铍、钺、剑、金钩、匕、弩、箭箙、镞等十余种,司马迁未必样样使用过,但是全部见过并知道其功能应该是没有问题的,如果连最起码的兵器知识都不具备,那我们就低估了司马迁的智商,或者是我们自己出了问题。司马迁既然知道弓箭的厉害,为何还要将项羽等二十八骑置于四隤山顶的平台上,成为灌婴射杀的稻草人,其意何在。

另外,司马迁为撰写《史记》曾经考察过许多地方,足迹遍及今陕西、甘肃、宁夏、湖南、湖北、江西、安徽、浙江、江苏、山东、山西、河南、河北、辽宁、内蒙古、四川、重庆、云南、贵州等省,30余年间几乎走遍了整个国家,垓下之战是他重点考察的内容之一。作为读万卷书行万里路的第一人,司马迁出游所使用的交通工具无非是乘车和骑马。在上万里的考察旅途中,很难想象司马迁没有骑马代步的经历,显然不可能。既然有过体验,他焉能不知道骑在没有马镫的马背上从山上往山下俯冲的后果,答案是肯定的。如是,司马迁之所以精心组织重点描述呢,除了表达对项羽的特殊感情和凸显其丰满高大形象而外,恐怕很难找出其他原因,否则无法还原战争场面。

在《史记》十二本纪当中,唯有《项羽本纪》的主人不是真正意义上的帝王。司马迁特意安排项羽为本纪,旨在肯定项羽推翻秦朝的历史功绩,突出个人在历史发展进程中的重大作用与影响。所以他说:

夫秦失其政,陈涉首难,豪杰蜂起,相与并争,不可胜数。然羽非有尺寸,乘势起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦,分裂天下,而封王侯,政由羽出,号为“霸王”,位虽不终,近古以来未尝有也。[1]338-339

一句“政由羽出”,证实了项羽在秦楚之际的政治地位,项羽身为西楚霸王,虽然不是名义上的帝王,却也是事实上的王者,而且是“近古以来未尝有也”的“霸王”。孔子说:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”[11]11对此,司马迁非常巧妙地用了“位虽不终,近古以来未尝有也”之句,讳而不论,其用心之良苦跃然在纸。

笔者一直认为:“《项羽本纪》是司马迁赋予特殊情感的篇章之一,寄托着司马迁的精神世界。作为贵族的后裔,司马迁羡慕项羽,向往项羽所具有的贵族精神文化。”[12]项羽高大丰满的形象正是在司马迁的笔下伴随着“天之亡我,我何渡为”,而逐步升华完成。

垓下之战是项羽人生最后一个亮点,尤其是四隤山上二十八骑突围的描述,在司马迁笔下楚军英勇异常近乎天神,以二十八骑众星捧月般地突出项羽的霸王气质,其内涵应是司马迁有意识的描述,是他“究天人之际”的具体表现,当与二十八星宿息息相关。因此,当二十八骑中两人被杀之后,项羽的命运已经注定,代表着一个时代的结束。所以,司马迁笔锋一转,不再记述项羽如何突围的过程,而是直接歌颂不肯过江东的英雄气概。

中国人好数字、喜欢数字、更迷信数字,是因为数在中国历史发展的进程中确实存在着某种神秘的因子,其源远流长的数字崇拜一直影响到今天。二十八骑正是《周礼》中的“二十有八星之位,辨其叙事,以会天位。冬、夏致日,春、秋致月,以辨四时之叙”[13]2103-2108,起源于天文学[14],那么,神秘的二十八星宿与项羽又是什么关系呢。司马迁在《太史公自序》中说:

二十八宿环北辰,三十辐共一毂,运行无穷,辅拂股肱之臣配焉,忠信行道,以奉主上,作三十世家。[1]3319

北辰,北极星,北极星的中宫也叫“紫宫”,并想象为天帝的宫阙,象征着帝王,是说二十八宿围绕着北极星运动,如同各位忠诚的股肱之臣辅佐帝王。在古人看来天上星宿的有序排列与地上人与环境的有机组合是世界一体的两个方面,天地之间可以相互作用,更有象征着地上王权的中宫,即人们所称的紫微宫。司马迁称:

中宫,天极星,其一明者,太一常居也;旁三星三公,或曰子属。后句四星,末大星正妃,余三星后官之属也,环之匡卫十二星,藩臣,皆曰紫宫。[1]1289

古人把众星分为不同的星座以对应地上政治架构,坚信二十八星宿是天上主宰地下的星官,神圣不可侵犯。司马迁以二十八骑寓意二十八星宿,以其身边忠心耿耿的战将,紧紧围绕着中宫核心项羽,同样成为是他心中的紫微星,并且被丰富的考古发现所证实。1978年湖北随州曾侯乙墓中出土的漆衣箱盖上描绘的漆画中再次发现了二十八宿图以及北斗星[15],有意义的是二十八宿的中央是一个篆书写的“斗”字,“斗”字代表着北斗星,充分证明古人对北斗星的崇拜。特别值得关注的是曾侯乙墓出土的二十八星宿围北斗,其画面对应的正是人世间群臣拱帝王天官图。当你伫立在硕大的漆衣箱盖实物面前时,那种在夜晚仰望星空,寻找北斗星的感觉油然而生。

1987年,在西安交通大学的基建过程中,同样发现了保存完整的二十八星宿图。[16]所以,司马贞《索隐》说的:“星官也。星座有卑尊,若人之官曹列位,故曰天官。”是以人间等级的一种附会。表现出中国人向往人与社会、人与自然之间的平衡,达到天人合一的最高境界,营造和谐的优良传统,司马迁所描述的正是当时社会上流行趋势的表现而已。

人在历史中生活,在历史中创造,各种各样的创造是历史学家最好素材,因为我们就在其中。任何历史学家如果不去关心当时的社会和身边所发生的事情,那么他就是一位不称职的历史学家。司马迁之所以伟大就在于他对现实社会的高度关注,所谓“究天人之际”的天人就是活生生的现实社会,而不是虚无缥缈的天。他热爱天文,注重以天文对应人事,而不是单纯的学术研究,其中包括对项羽的认识和唯美的评价。

察组.项羽垓下突围南驰乌江路线考察报告[M]//乌江论坛.西安:陕西人民出版社,2009.

[3]袁仲一.秦始皇陵的考古发现与研究[M].西安:陕西人民出版社,2002.

[4]王学理.对秦俑矩阵(一号坑)编成的诠释[M]//秦俑博物馆开馆三十年秦俑学第七届国际学术研讨会论文集.西安:三秦出版社,2010.

[5]中国军事史编写组.中国军事史:第一卷[M].北京:解放军出版社,1994.

[6]郭淑珍.秦远射兵器有关问题综论[M]//秦文化论丛:第十三辑.西安:三秦出版社,2006.

[7]中国军事史编写组.中国军事史:第三卷[M].北京:解放军出版社,1987.

[8][战国]韩非.韩非子[M].高华平,王齐洲,张三夕,译.北京:中华书局,2014.

[9]张涛.秦汉骑兵起源及其发展新探[M]//回顾与创新——秦始皇兵马俑博物馆开馆三十周年纪念文集[M].西安:三秦出版社,2009.

[10]张大可.史记研究[M].北京:商务印书馆,2013.

[11]杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,1958.

[12]徐日辉.项羽为司马迁精神文化的终结[M]//项羽研究.南京:凤凰出版社,2011.

[13][清]孙诒让.周礼正义[M].王文锦,陈玉霞,点校.北京:中华书局,1958.

[14]冯时.河南濮阳西水坡45号墓的天文学研究[J].文物,1990,(3):52-60.

[15]郭德维.曾侯乙墓中漆箱上日月和伏羲、女娲图象试释[J].江汉考古,1981,(1):56-60.

[16]呼林贵.西安交大西汉墓二十八宿星图与《史记·天官书》[J].人文杂志,1989,(2):85-87.

[1][汉]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982.

[2]中国史记研究会,和县项羽与乌江文化研究室联合考

【责任编辑 朱正平】

The breakthrough of Xiang Yu’s“28 Cavalrymen”

XU Ri-hui

(Zhejiang Gongshang University,Hangzhou 310012,China)

The Biography of Xiang Yu in Historical Records is an important chapter of Sima Qian’s well-intentioned writing,with toomuch emotional input.The Battle of Gaixia is the key decisive battle between Chu and Han,especially Xiang Yu in Wujiang River suicide,becoming a vigorous life of the last bright spot.As a detail description,28 cavalrymen in the Situimountains breakthrough can be called an unparalleledmasterpiece.Regrettably,archaeological discoveries prove that this record is from literary creation and cannot be used as historical facts.But in terms of its connotation,Sima Qian specially arranging 28 cavalrymen to correspond to“28 of the central North Star”,tightly around the Big Dipper and Xiang Yu,with the fate of life and death,as the concrete reflection of the thought of“Between Human and Heaven”,would arouse our attention.

Xiang Yu;Situimountains;28 cavalrymen;Sima Qian

K207

A

1009-5128(2017)09-0052-05

2017-01-24

徐日辉(1953—),男,山东掖县人,浙江工商大学人文学院教授、中国旅游文献研究所所长,中国史记研究会副会长,江苏省项羽文化研究会副会长,主要从事《史记》、先秦史、历史地理等研究。