心脏起搏技术在COPD合并缓慢型心律失常中的应用研究

杨天睿,张 彤,穆宁晖,苗云波

(云南省第一人民医院老年病科,昆明 650032)

心脏起搏技术在COPD合并缓慢型心律失常中的应用研究

杨天睿,张 彤,穆宁晖,苗云波△

(云南省第一人民医院老年病科,昆明 650032)

目的 分析慢性阻塞性肺疾病(COPD)合并缓慢型心律失常接受起搏治疗的病因、疗效、安全性和方法学特点。方法 选择该院265例接受心脏起搏治疗的患者,其中合并COPD的缓慢型心律失常患者125例(观察组),不合并COPD的缓慢型心律失常患者140例(对照组),比较两组病因、疗效、安全性及方法学。结果 对照组与观察组中病态窦房结综合征为95例(68.57%)和68例(54.40%);观察组的房室传导阻滞患者[44例(31.5%)]明显高于对照组[57例(45.6%)],比较差异有统计学意义(P<0.05)。起搏器植入术后2周,对照组中平均心率、最慢心率、左室收缩功能显著提高,左房、右房、左室舒张内径、右室舒张内径和右室收缩压显著缩小,与术前比较差异均有统计学意义(P<0.05)。术后观察组中平均心率、最慢心率、右室舒张内径、左室收缩功能和右室收缩压等指标与术前比较差异有统计学意义(P<0.05)。观察组手术时间长于对照组,静脉穿刺术、心房电极调整数、心室电极调整数与对照组相比均有增加(P<0.05)。再入院率观察组较高,两组患者的病因分布比较差异有统计学意义(P<0.05)。两组右室电极位置分布比较差异有统计学意义(P<0.05)。结论 COPD合并缓慢型心律失常以病态窦房结综合征为主要类型,心脏起搏器植入对其治疗有效,右室心尖部是较优的起搏部位,相对于不合并COPD的患者,其手术难度较大。

心脏起搏,人工;心律失常,心脏;肺疾病,慢性阻塞性;疗效;安全性;方法学

慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)是老年人常见的慢性呼吸系统疾病,其发展缓慢,患病人数多,病死率高,严重影响患者的生存质量[1]。由于老年COPD患者长期缺氧,易造成低钾血症、低钠血症、呼吸性酸中毒等内环境紊乱,同时老年人心脏传导系统退行性改变,很容易合并心律失常[2]。老年COPD患者合并缓慢型心律失常之后,会导致疾病的预后差,猝死率高,所以需要对心律失常进行早期积极干预[3]。心脏起搏技术对缓慢型心律失常的治疗具有确切的临床疗效和良好的安全性,已得到临床认可,但其对老年COPD合并缓慢型心律失常患者的治疗上有特殊性[4]。本研究分析了COPD合并缓慢型心律失常的主要类型,研究起搏技术在其治疗中的疗效、安全性和方法学特征,现报道如下。

1 资料与方法

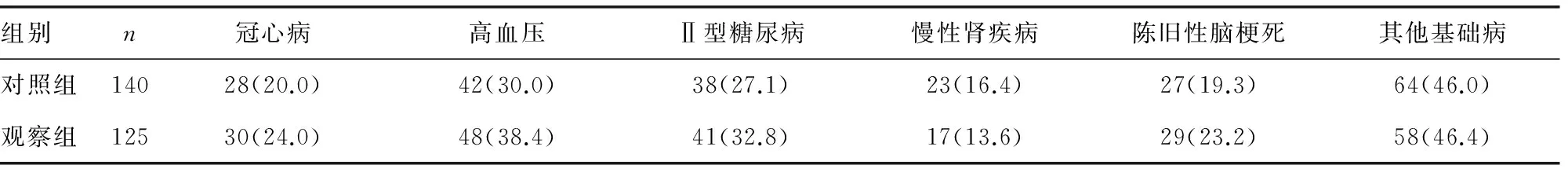

1.1 一般资料 选择2008年10月至2011年10月在本院接受人工心脏永久起搏器植入术的缓慢型心律失常患者265例,其中男183例,女82例;年龄62~89岁,平均(78.67±8.21)岁。所有患者均符合2008年美国心脏协会(AHA)、美国心脏病学会(ACC)、美国心律学会(HRS)植入器械治疗心脏节律异常指南Ⅰ类和Ⅱa类标准[5]。参考COPD诊治指南(2007修订版)[6],将患者分为观察组(合并COPD,n=125)和对照组(不合并COPD,n=140),两组患者的一般情况比较差异无统计学意义(P>0.05)。排除合并重要脏器严重疾病者,有精神异常等原因不配合研究者,生存时间小于1年的疾病终末期患者。本研究获得伦理委员会论证通过,所有纳入治疗患者均已签署知情同意书。两组间所患疾病比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

1.2 方法

1.2.1 植入方法 动态心电图采用CB系统动态心电血压记录仪记录。术中静脉穿刺采用圣犹达405112号静脉撕开鞘;起搏参数测定采用美敦力5218测试仪;术后参数设置优化采用圣犹达3650程控仪;术中监护及除颤使用德国Marquette Hellige Bmbh型监护除颤仪。根据患者的病情,医疗福利享受类型及不同的经济支付能力选择心脏起搏器和导线类型,其中单腔起搏器78例,双腔起搏器161例,单腔植入型心脏复律除颤器9例,双腔植入型心脏复律除颤器17例。所有起搏器植入术均在介入导管室内无菌操作下完成。常规皮肤消毒铺巾,局部浸润麻醉,按常规取锁骨下静脉(左侧为主)穿刺,分别植入心内膜导线,测试各项参数满意后,缝扎固定导线,在同侧乳头上8 cm处做皮囊,连接并包埋永久心脏起搏器,仔细检查无明显渗血后,逐层缝合,消毒纱布包敷。植入过程均按操作规程进行。理想参数范围为右心房阈值小于1.5 V,右心室阈值小于1.0 V,右心房P波高度大于2 mv,右心室R波高度大于5 mv,右房、右室阻抗小于1 500∩(高压阻抗小于2 000∩)。

1.2.2 随访方式 按常规于出院前,术后3个月、6个月、1年、2年随访,如有不适采用即时随访。采用门诊、电话询问、住院观察、上门随诊及委托当地医生协助随访等方式,随访时填写随访登记表。随访追踪植入心脏起搏器后的病情变化、起搏参数、并发症、再住院人数、死亡人数等。程控仪询问系统存储资料。

2 结 果

2.1 心律失常类型分析 对照组与观察组中病态窦房结综合征(SSS)为95例(68.57%)和68例(54.40%);观察组的房室传导阻滞患者[44例(31.5%)]明显高于对照组[57例(45.6%)],比较差异有统计学意义(P<0.05)。

2.2 两组患者手术前后动态心电图及超声心电图变化 起搏器植入术后2周,对照组中平均心率、最慢心率和左室收缩功能明显提高,左房、右房、左室舒张内径、右室舒张内径和右室收缩压明显缩小,与术前比较差异均有统计学意义(P<0.05)。术后观察组中平均心率、最慢心率、右室舒张内径、左室收缩功能和右室收缩压等指标较术前比较差异有统计学意义(P<0.05),但左房、右房和左室舒张内径与术前比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

2.3 安全性

2.3.1 术中静脉穿刺及电极置入操作次数比较 观察组手术时间长于对照组,比较差异有统计学意义(P<0.05)。观察组静脉穿刺术、心房电极调整数、心室电极调整数与对照组相比均有增加,比较差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

2.3.2 术后起搏参数调整例数及术后总并发症比较 随访中对照组[19例(13.57%)]与观察组[21例(16.80%)]总起搏参数调整比例比较差异无统计学意义(P>0.05)。对照组[8例(5.71%)]与观察组[5例(4.00%)]并发症发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 两组患者临床资料比较[n(%)]

其他基础病包括血液系统疾病和免疫系统疾病。

表2 两组患者手术前后各指标变化

a:P<0.05,与术前比较。

续表2 两组患者手术前后各指标变化

a:P<0.05,与术前比较。

表3 术中静脉穿刺及电极置入操作次数比较

a:P<0.05,与对照组比较。

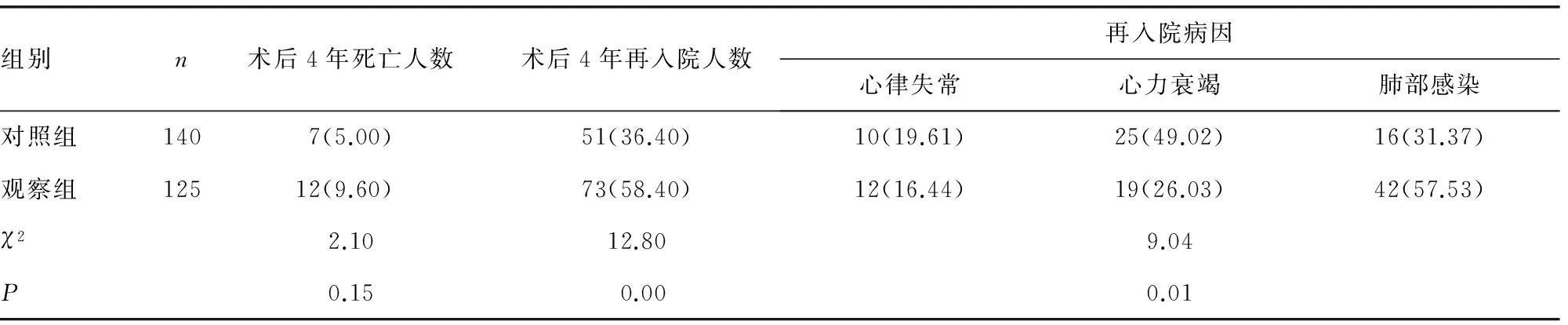

2.3.3 术后死亡及再入院比较 术后4年,两组病死率比较差异无统计学意义(P=0.15)。再入院率观察组明显高于对照组(P<0.05)。两组患者再入院病因分析发现,两组患者的病因分布比较差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

2.4 方法学

2.4.1 两组起搏方式及右室电极位置比较 对照组与观察组起搏方式都是以DDD/DDDR为主,分别为89例(63.57%)和89例(71.20%),两组起搏方式比较差异无统计学意义(P=0.19)。对照组电极位于右室流出道的比例较高[81例(57.86%)],而观察组位于心尖的比例较高为69例(55.20%),两组右室电极位置分布比较差异有统计学意义(P<0.05)。

2.4.2 两组术后及随访起搏参数比较 术后2周,观察组心房阈值和心室阈值均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),而两组感知和阻抗比较差异无统计学意义(P>0.05),见表5。随访时两组心房、心室中起搏阈值、感知和阻抗比较差异均无统计学意义(P>0.05),见表6。

表4 术后死亡及再入院对照表[n(%)]

表5 术后起搏参数比较

a:P<0.05,与对照组比较。

表6 随访起搏参数比较

3 讨 论

COPD是老年人常见、迁延不愈的慢性疾病,据资料显示COPD是近年来唯一呈持续上升的常见病[7]。大量报道认为COPD与心律失常存在相互联系[8-12]:(1)COPD患者长期反复肺部炎症,明显降低肺通气和换气功能,致肺通气及循环功能严重障碍,致心肌及传导系统不同程度损害;(2)电解质紊乱易诱发心律失常;(3)长期慢性缺氧,可刺激内源性交感神经-肾上腺系统,易引起心律失常;(4)长期低氧血症和酸碱失衡,儿茶酚胺释放紊乱,导致心律失常;(5)多伴有肺动脉高压,心搏出量降低,冠状血管灌注不足,也是引起心律失常的原因;(6)药物因素。上述各种因素相互协同,特别是缓慢型心律失常在老年COPD患者较为常见。

本研究入组的患者心律失常均以SSS为主要类型,与已有的报道一致[13]。此外,研究发现观察组中SSS的比例较低,而房室传导阻滞(AVB)的比例较高。已有报道显示,COPD患者长期缺氧可使心肌细胞电生理异常,H+增多和继发性血钾升高,出现严重的传导阻滞[14-15]。心脏起搏器植入是治疗缓慢心律失常最有效的方法[16-17],本研究术后左房、右房和左室舒张内径没有变化与COPD并发症的存在导致疗效有所下降有关。

从安全性来看,虽然术后参数调整次数、并发症及4年病死率较其他人群并未增加,但是患者接受心脏起搏治疗的手术难度、手术时间、再入院率增加,且较易并发肺部感染。COPD常常引起肺循环阻力增加,肺动脉高压,继而导致右心室肥厚扩大[15],导致深静脉穿刺置管相对难度大、耗时长、危险性增加。此外,COPD患者生活自理能力差,甚至长期卧床,营养状况差,免疫功能低下,易发生肺部感染而反复住院[9,11],治疗时应着重优化手术操作和积极控制感染。

两组患者的起搏方式都是以DDD/DDDR为主。生理性起搏既能保证心房和心室的顺序性收缩,又能保证心室内的顺序收缩,所以占比早已超过VVI等非生理起搏器[18-19]。从右室电极位置来看,观察组患者电极位于心尖的比例较高。心尖部起搏具有利于电极导线定位,且容易固定牢靠的优势[20]。虽然研究表明,室心尖部起搏与正常激动顺序相反,会使心室间和心室内的收缩失同步,最终导致心功能下降[20-24]。然而对于COPD合并缓慢型心律失常患者来说,右室心尖部起搏依然是较优选择。老年COPD患者易合并器质性心脏病,心肌广泛纤维化,导致起搏导线固定难度较大,同时可能存在高阻抗、高阈值,需反复调整导线位置,而心尖部起搏电极导线定位容易且固定牢靠的特点是保证手术成功的重要因素。此外,本研究中COPD组患者术后阈值较高,而随访时阈值又降低到其他人群水准。可能与患者心肌缺血缺氧重,心肌细胞对电刺激的反应能力、识别能力逐渐减弱有关。随着起搏器植入术后,心肌缺血的改善,心肌细胞电刺激的反应性增加,阈值下降,所以手术在一定程度上减缓心肌细胞的进一步损害。

综上所述,COPD合并缓慢型心律失常以SSS为主要类型,心脏起搏器植入依然是其治疗的有效方法,但疗效和安全性有所降低,且易肺部感染,所以应着重优化手术操作和控制感染,注重个体化治疗。此外,为了降低手术的难度,COPD合并缓慢型心律失常患者应多选择右室心尖部作为心起搏部位。

[1]Wen FQ,He B.Interpretation of global strategy for the diagnosis,management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease (gold) (revised 2011) [J].Zhonghua Yi Xue Za Zhi,2012,92(14):939-940.

[2]郭亚云,何欣.慢性阻塞性肺疾病患者伴心律失常临床分析[J].中国实用医药,2013,8(2):69-70.

[3]葛淑芝,翟贵山,齐占春,等.慢性阻塞性肺疾病合并心律失常患者796例临床分析[J].山东医药,2009,49(5):50-51.

[4]高磊,卢才义,王士雯,等.80岁以上老年人植入心脏永久起搏器的随访研究[J].实用老年医学,2010,24(1):37-39.

[5]Epstein AE,DiMareo JP,Ellenbogen KA,et a1.ACC/AHA/HRS 2008 guidelines for device-based therapy of cardiac rhythm abnormalities:a report of the American college of cardiology/American heart association task force on practice guidelines (writing committee to revise the ACC/AHA/NASPE 2002 guideline update for implantation of cardiac pacemakers and Antiarrhythmia devices) developed in collaboration with the American association for thoracic surgery and society of thoracic surgeons[J].Circulation,2008,117(21):e350-408.

[6]中华医学会呼吸病学分会慢性阻塞性肺疾病学组.慢性阻塞性肺疾病诊治指南(2007年修订版)[J].中华内科杂志,2007,46(3):254-261.

[7]Cui H,Miao DM,Wei ZM,et al.Prevalence of cardiovascular disease in subjects hospitalized due to chronic obstructive pulmonary disease in Beijing from 2000 to 2010[J].J Geriatr Cardiol,2012,9(1):5-10.

[8]Sin DD,Paul SF.Impact of cancers and cardiovascular obstructive pulmonary diseasse [J].Curr Opin Pulm Med,2008,14(2):115-121.

[9]任永宏.慢性阻塞性肺病并发心律失常特点及处理分析[J].临床肺科杂志,2012,17(2):237-238.

[10]陈小兵,陈勃江.慢性阻塞性肺疾病急性加重期心肌损伤血清生物学指标变化及其临床意义[J].西部医学,2009,21(9):1474-1475.

[11]杨苏萍,张琴,贺小颖.237例老年慢性肺心病急性发作期的心律失常分析[J].广西医学,2007,29(11):1807-1808.

[12]肖玲,郑小河,余汉光,等.慢性阻塞性肺病二氧化碳分压与生命质量的相关性分析[J].河北医学,2009,15(3):253-255.

[13]张澍,王方正,黄德嘉,等.植入性心脏起搏器治疗目前认识和建议[J].中华心律失常学杂志,2010,7(1):8-21.

[14]何永例.慢性肺源性心脏病与心律失常的关系[J].临床肺科杂志,2002,7(3):97.

[15]师素芳.慢性肺源性心脏病心律失常临床分析[J].河北医药,2010,32(15):2072 -2073.

[16]Brignole M,Auricchio A,Baron-Esquivias G,et al.2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy.The task force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC).Developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association (EHRA) [J].Europace,2013,15(8):1070-1118.

[17]Brignole M,Deharo JC,DeRoy L,et al.Syncope due to idiopathic paroxysmal atrioventricular block:long-term follow-up of a distinct form of atrioventricular block [J].J Am Coll Cardiol,2011,58(2):167-173.

[18]王方正,张澎,华伟,等.全国心脏起搏器临床应用调查 (2002年至2005年)[J].中国心脏起搏与心电生理杂志,2007,10(3):475-478.

[19]Marty AK,Das SS,Chatt BP,et al.Dual chamber vaventricular pacing-10 years follow up (part 1) [J].PACE,2001(24):325.

[20]孔祥辉,王琳.右心室不同部位起搏的进展[J].华中医学杂志,2007,31(3):236.

[21]李世强,马宁,傅向华,等.不同位点心室起搏对心脏作功效率影响的研究[J].中国心脏起搏与心电生理杂志,2002,16(5):364-367.

[22]Karpawich PP,Justice CD,Cavitt DL,et al.Developmental sequelae of fixed-rate ventricular pacing in the immature canine heart:electrophysiologic,hemodynamic,and histopathologic evalution[J].Am Heart J,1999,119(5):1077-1083.

[23]Heyndrieks GR,Vilaine JP,Knight OR,et al.Effects of altered site of electrical activation on myocardial during inotropie stimulation [J].Circulation,1985,71(5):1010-1016.

[24]Tse HF,Lau CP.Long-term effect of right ventricular pacing on myocardial perfusion and function [J].J Am Coll Cardiac,1997,29(4):744-749.

10.3969/j.issn.1671-8348.2017.15.037

杨天睿(1981-),主治医师,硕士,主要从事老年病学及心血管疾病方面研究。△

,E-mail:miaoyunbo6666@aliyun.com。

R54

B

1671-8348(2017)15-2125-05

2017-01-23

2017-03-11)