文化治理视阈下公共文化服务可获得性研究

李培歌

(西华师范大学管理学院 四川南充 637000)

文化治理视阈下公共文化服务可获得性研究

李培歌

(西华师范大学管理学院 四川南充 637000)

公共文化服务的可获得性是构建公共文化服务体系的基础,随着“文化福利”观到“文化治理”观的递进,当前公共文化服务可获得性的衡量不再只涵盖公共文化设施的覆盖率及公共文化活动次数两个显性指标,而是以“适合度”为切入点,强调公共文化服务体系对人们文化权利、需求的切实保障,将供给结构,国家政策、法规等作为衡量可获得性的重要维度。因此在文化治理视阈下保障公共文化服务的可获得性应发挥国家政策的显、隐性价值,形成以政府为主导的,以人民文化需求为出发点,统筹社会力量,形成上下交汇、创新互动的公共文化服务体系构建氛围。

可获得性;文化治理;公共文化服务

公共文化服务是由以政府为主体的权威社会资源分配者协同社会力量,为满足民众的文化需求而提供的纯公共物品和准公共物品,以达到引导民众树立正确的生活伦理与公共精神的文化治理行为。而公共文化服务的可获得性,作为公共文化服务发展的基石,不仅可以向区域、城乡不均化问题的解决注入新的活力,而且对民众对政府的合法性认同,民众公共精神及生活伦理的塑造,社会焦虑的缓解,社会上升渠道拓展及社会固化的防治都具有重要的意义。[1]传统的公共文化可获得性是以政府为主导的主要供给者提供公共文化设施及组织公共文化活动,是一种提供主体单一的自上而下的行政逻辑基础性、福利性服务。而文化治理视阙下的公共文化服务可获得性强调的是一种有关“适合度”的双方互动行为,主要是以公共文化服务系统满足人民大众文化需求为基础,鼓励、引导社会力量参与,上下交汇的互动式的权益性服务。

一、我国公共文化服务可获得性发展理念的演进

我国“传统”公共文化服务的发展观念,主要有“文化福利”观及“文化权利”观。最早在我国流行的“文化福利”观是由推行公共文化服务较早的城市深圳市在相关的报道中提出的,后被推广。有关“福利”在经济学中主要是指运用于企业激励性的薪酬制度,即以提供“带薪假期”“过节礼物”等方式,来激发员工的积极性,增加员工归属感的行动。而在政治学中“福利”主要是保障人们的基本生活及战时物资,而由政府利用、分配“社会总和”的行为。因而“文化福利”主要强调的是政府包办文化,对公民文化的需求,进行普适性的提供。在“文化福利”观视域下,公共文化服务的提供主要是由中央规划,各行政级别层层下放的一种推广性行为,缺乏人们的参与,这也是造成我国设施建设主要靠政府,提供主体单一的主要原因,而人们只能选择被动的接受,这种倒逼机制使人们丧失了主体地位,不利于人们主体意识的发挥。关于“文化权利”最早源于1997年我国签署《经济、社会及文化权利国际公约》,将公民获得文化的需求,作为一项基本权利来保障,这较于“文化福利”观念有很大进步,即不再认为公民获得文化的需求是一种“福利”形式,可有可无,服务的提供主要看政府“心情”,而是以法律的形式,规定了公民有接受文化的权利,除特殊原因外,是与生俱来的不可剥夺的,但是作为“文化权利”的观念,就必须有相应的义务来对应,只强调权利,会忽视人们公共精神的塑造,这与我国的国家性质不相匹配,也有悖与我国的人文、道德理念。传统文化视域下公共文化服务可获得性,主要以公共文化设施数量及公共文化活动次数来衡量,保障公共文化的可获性,加强基础设施建设,举办公共文化活动是关键,他们认为人们想读书却没有图书馆,想丰富文化业余生活却无人举办,所需求的公共文化产品却没有人提供,这是不行的,因为公共文化设施及文化活动次数是人们将文化“物化”的主要方式和手段,因此必须要强化公共文化基础设施,创新、丰富供给主体队伍建设。

“文化治理”是国家通过采取一系列政策措施和制度安排,利用和借助文化的功能用以克服与解决国家发展中问题的工具化,对象是政治、经济、社会和文化,主体是政府和社会,政府发挥主导作用,社会参与共治。”[1]其特征主要涵盖以下2个方面:1.人们获取公共文化服务的权利,是否有相关的政策、法规作为保障,人们是否有意愿与能力接受公共文化服务;2.是否有相关的供给主体及公共文化设施、活动满足人们的基本文化需求。因此在文化治理下,公共文化可获得性政策、法规的构建,不再是“文化福利”观念下,单一、人文性的提供,不升级到法制理念;也不是“文化权利”下,只注重人们权利的保障,而忽视在公共性价值的规约下,人们应履行的相应义务,而是在不忽视国家合法的政治暴力下,在政策的制定时必须要以人民大众的根本利益为出发点,将社会进步与社会公平原则相结合,注重公民参与和专家专业知识,丰富政策内容,以法律形式保障人们的文化权利,创新供给主体,丰富公共文化产品内容,同时传播主流文化价值,矫正社会文化趣味,从而确保公共文化的可获得性。

二、我国公共文化服务可获得性发展概况及存在问题分析

在传统视域下,我国公共文化服务在公共文化设施网络覆盖的建设中区的了一定的成绩。根据中华人民共和国文化部文化事业统计公报,“十二五”期间,我国公共文化服务的各项相关指标有了显著增长。截止到2015年,全国公共图书馆有3139个,人民群众文化机构有44291个,群众开展文化活动次数由2012年的121.13万次增加到了2015年的166.39万次,群众文化活动机构的人数也呈不断上升趋势。[2]然而,根据相关统计数据,我国公共文化设施、公共文化活动、队伍建设中仍然存在着一些问题:

1.公共文化设施覆盖人均少,财政保障不到位。以公共图书馆的覆盖率为例,截止到2015年年末全国共有公共图书馆3139个,而根据国际图书馆协会《公共图书馆》标准规定,应以4公里服务半径为依托,确保每5万人拥有一所图书馆,我国有13.6亿人口,大约是每43.3万人拥有一座图书馆,这远远不符合国际标准。另外,根据财政部近五年的财政决算报告中的公共预算支出决算表来看,我国用于文化与体育传媒支出分别为1713.4亿元、2178.83亿元、2267.54亿元、2753.39亿元3090.8亿元虽然投入总量逐年增加,但是占一般公共预算支出的比例远远低于外交、国防、教育等方面的支出,如2015年的文化与体育传媒支出仅占一般公共预算支出的1.8%.。另外公共文化活动少,形式单调。

2.公共文化设施供给主体单一,供需契合度低。长久以来我国实行的是以政府为主导的,自上而下的行政逻辑式供给模式,由中央总体规划层层下达到基层政府,基层政府只是机械的履行上级的行政任务,完成国家的宏观性指导,没有依据地方的特色和现实情况进行弹性调动,供需契合度出现偏差,这不仅造成了有限公共文化资源的浪费,也影响了公共文化正外部效益的发挥。

3.高雅文化,公益性文化发展缓慢,机构从业人员结构不协调。根据中华人民共和国文化部发展公报,从2012—2015年展览占群众文化活动的百分比为9.48%,10.68%,8.9%,8.4%公益性讲座占群众文化活动比为1.72%,1.82%,1.74%,1.68%,这两项群众文化活动的举办次数都呈下降趋势,且占总活动次数的比例低。由此可见,我国高雅文化,公益性文化发展缓慢。另外,群众文化机构人数虽呈上升趋势,但是从业人员结构呈金字塔式发展,结构不协调,高级及中级群众文化服务人员所占数量少。[3]

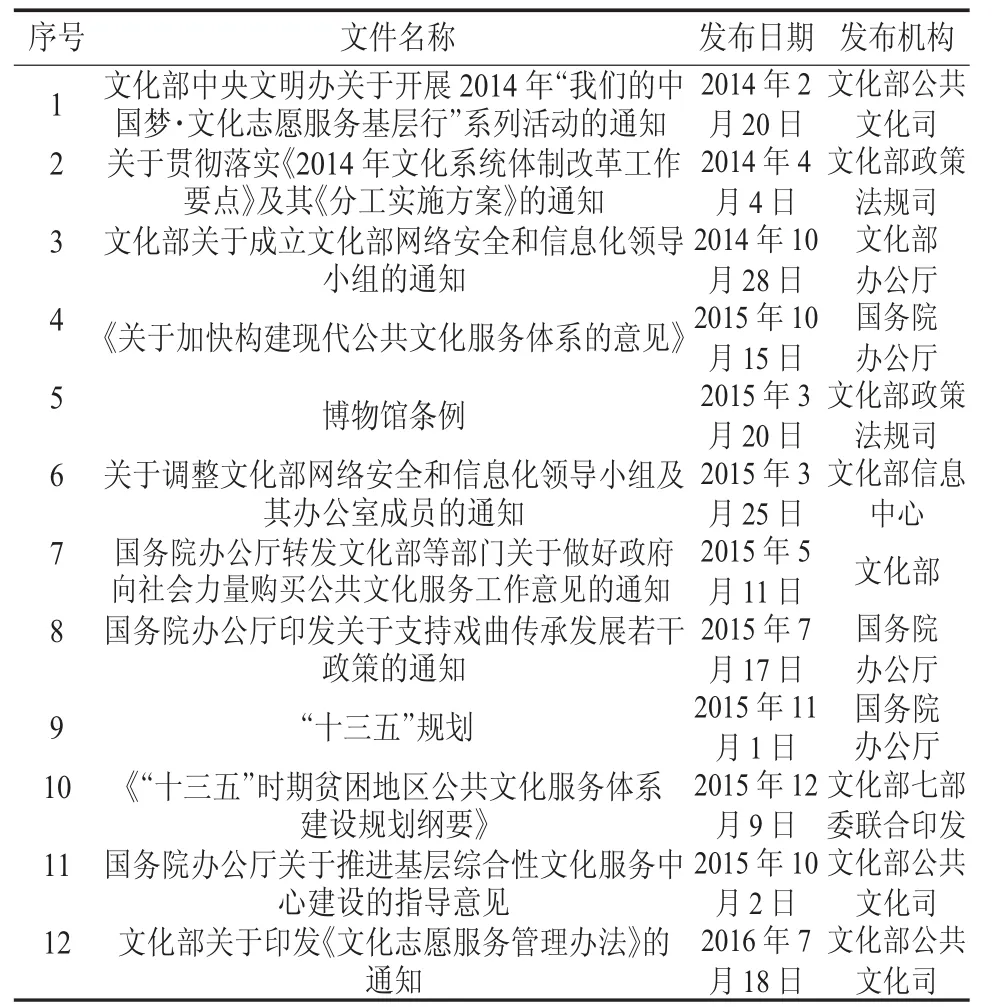

在文化治理视域下,公共文化政策也是公共文化可获得性的一项关键因素,政策的倾向、改动会直接导致资源流向的改变。据不完全统计,近3年来我国出台有关于公共文化服务的相关文件共12条(如表1),主要聚焦在公共文化服务体系构建中城乡均等化问题、特殊群体的基本文化益保障、文化设施网络的构建及基层志愿者服务等,其中有关公共文化服务体系构建的基础设施网络的覆盖及基层文化志愿者服务的文件共8条,占近3年文件的67%。我国公共文化政策、法规仍然存在着许多不足:

1.公共文化服务政策数量少,内容不健全。从政策数量上看,2014年到2016年有关公共文化服务的国家级政策法规有且仅有12条,相较于经济政策、社会政策等来看数量少。从内容上来看,有关政策虽然强调了要推进对贫困地区公共文化服务体系的构建,但是缺乏有关政策的执行、监督方面的配套制度与法规。此外尚缺乏有关弱势群体文化权益保障、互联网在公共文化服务中的利用等方面的内容。

2.公共文化服务法规,法律不健全。当前我国宪法虽明确规定了人们的公共文化权利,但是对人们公共文化服务、对公共文化设施建设使用等相关法律法规并不完善。《中华人民共和国公共文化服务保障法》虽然在2016年12月25日十二届人大常委会上以高票通过,但是相关的宣传,实施,贯彻工作有待进一步推进,此外公共图书馆法、博物馆条例,也仅仅停留在条例阶段,没有成为相关的法律条文。

3.政策内容特色性不强,互动表达渠道不畅,监督体系不健全。当前我国有关公共文化服务的政策内容由原来的集中在以政府为主导的公共文化基础性建设逐渐向倡导社会力量购买公共文化服务,吸纳志愿者等多方共同构建公共文化服务转变。政府对形成以政府为主导的,多方力量参与的协同共建模式十分期待;但是政策对于社会力量的进入,并没有相关的机制保障,这不利于对社会力量的调动。另外在政策制定的对话机制不健全,公民与政府间对于文化需求的表达渠道狭窄。

表1 2012-2014公共文化政策

三、文化治理视阈下公共文化可获得性保障

“文化治理”即主要是把治理理念,引入公共文化服务体系的构建中,摆脱原来单一供给的固定模式,强调多方参与,共同投身于公共文化服务体系的建设中。在文化治理视阈下,要注重改变我国单一的供给主体和供给结构,合理利用资源,吸引多方参与,创新供给方式。

1.盘活存量,保障硬设施,重视软文化。当前我国公共文化设施人均覆盖面积少,造成这一现象的主要原因,除了当前公共文化服务体系的构建仍不完善外,也与我国人口基数大,基层政府乡镇综合文化活动站较多没有投入运营分不开;因此在现阶段政府对于公共文化设施构建的投入应从粗放式投入转到集约式经营,在农村,对现有的公共文化设施,应盘活存量,维护调整,集中管理;在城市,应在保障现有公共文化设施维护的基础上,鼓励、引导群众参与,以社区为单位,充分满足其偏好需求,构建社区设施,创建社区文化,从而保障公共文化硬设施。资金短缺是提供公共文化服务的普遍性障碍之一,更是阻碍公共文化服务可获性的主要障碍,因此一方面需要政府加大对公共文化服务财政资金投入量,另一方面更需要结合公共文化服务这一产品的特殊性,重视软文化构建,利用公共文化产品的外溢性特征,以最小的投入发挥公共文化服务的正外部效应例如利用网络浏览器推送,微信平台建设等倡导正确的主流价值观,弘扬社会主义核心价值观,引导人们树立正确的文化消费观,采用点单式、菜单式服务,避免资源的浪费;

2.丰富供给主体,创新供给方式。众人拾柴火焰高,为保障公共文化服务的可获得性,必须创新主体队伍,改变由政府包办的局面,转向鼓励、引导和支持,第三组织、企业、及人民的参与,推动社会力量购买公共文化服务,推进基层志愿服务建设,形成全民共建局面。比如要放宽公共文化服务市场的准入原则,利用财政、税收补贴等方式吸纳企业的加入,也可以使民间组织参与公共文化设施的构建,政府做好监督工作;另外对于共文化活动的举办,应以政府引导,群众共自建为主要方式,充分发挥人民群众参与、创造权,激发其主体意识;对于偏好性强的公共文化设施,应充分发挥市场对资源的自我调节作用;此外要改变传统的供给方式不仅采用采用BT(build transfer)建设-转让;BOT(build operate transfer)即建设-经营-转让等方式,更要引入PPP(Public-private Partnership)即政府与社会资本合作参与合作构建的方式;这一方面吸纳了非政府资金,减轻了政府的财政压力,另一方面使社会闲置资源得到有效利用。

3.优化人员结构,丰富文化活动内容。保障公共文化的可获得性,丰富文化活动内容,使高雅文化不字高价,保障公益性文化发展,吸引高素质人才,优化人员结构是必经之路。此外人员队伍的创新,不仅可以为公共文化活动的开展提供新方法、新内容,也可以净化文化队伍,弘扬健康文化传播方式。

我国的历史实践证明,任何公共性事务的兴起和发展都离不开国家政策的引导、扶持、及促进;公共文化由于其特有的社会效益,需要作为“对全社会的价值所作的权威性分配”[4]的公共政策进行引导和支持,因此,在文化治理视阈下,必须加强公共文化可获性政策、法规构建。

1.丰富公共文化服务政策内容,保证政策的连续性。从上文可以看出传统视域下有关公共文化的政策多是一种强调人们文化权益保障的基础性政策,其内容主要涵盖配合国家重大惠民工程建设,公共文化硬设施的覆盖等相关政策文件,而文化治理视域下的公共文化政策,不仅注重人们文化权益的保障,更加强调人们主体意识,责任精神;即不仅仅只是自上而下的精英、专家文化政策的推行,而是强调人们参与性互动、以人们的需求为出发点,满足人们的多样需求,丰富政策内容,这就须注重公共文化服务“硬”建设,构建公共文化“软”服务,如要对社会力量购买公共文化相关方式、路径进行明确规定做好掌舵者的角色,另外要对公共文化服务队伍构建进行相关的政策指导,如鼓励、引导公共文化服务志愿者队伍的构建。

2.加快公共文化服务政策、法规网络覆盖。目前关于我国公共文化服务的法律、法规主要有广播、电视、体育设施,以及图书馆及综合文化站等相关内容,如《广播电视管理条例》《公共文化体育设施条例》《公共图书馆建设标准》等,并没有上升到国家层面的法律、而近期确定的《中华人民共和国公共文化服务保障法》,并未渗透到基层,因此在文化治理视阈下为保障公共文化的可获得性,必须加强有关文化机构管理的立法。另外文化治理,强调社会各界力量协同治理,因此要特别注重弱势群体的可获性保障,对流动人口、留守群体、残疾人士、妇女、儿童的文化权益保障,必须以法律来强制实施和保障,这是确保人们可获性的主要方法之一。

3.简政放权,健全沟通渠道,完善监督体系。鼓励地方特色文件、政策,将公共文化的可获得性切实提上日程,依据地方特色,构建地方特色条例,引起人们对公共文化服务的重视,使中央、到地方不断领会会议精神。加强相关文件内容的宣传、解读,让人们大众关注政策、理解政策、积极参与到政策制定中来。此外公共文化可获得性的保障离不开政府主导、社会力量的参与与构建,因此必须要拓宽民众与政府间的沟通渠道,不仅要以第三组织,社会力量为桥梁,更要建立民众与政府之间的对话机制;要确保公共文化政策实施的监督体系,将体制内与体制外监督体系并行,尤其是要健全体制外监督体系,确保政策的制定,实施都有体制机制保障。将互联网、云计算引入到监督体系中,充分利用云端来测评相关政策的绩效。

四、结束语

公共物品理论认为,在市场经济运行中,由于市场失灵现象的存在会导致生产或者消费的无效率,而公共物品特有的非排他性和非竞争性,使得政府必须参与其中,发挥其调节作用;新公共服务理论认为,当前政府不再是掌舵者,而应是作为从公民权利和公民利益出发,满足其需求的服务者,从以上两种观点可以看出保障公共文化服务的可获得性,政府这一主体不可缺席;但是政府应注意参与方式,以文化治理理念为切入点,结合我国市场经济体制运行的良好状况及人们日益丰富的精神文化需求,在当前必须要形成以政府为主导的,社会各界参与的多元协同治理局面,即提供主体要多元,提供方式应是上下结合的协同交汇模式,提供内容应是以人们的而需求为出发点,以公共性精神的培育为目的,多层次、结构,供需相称的文化产品。而政府应逐渐放手,尽量让无形的手发挥主要作用,政府做好,引导、监督工作,从而确保公共文化的可获得性,激发公共文化的正外部效应,促进社会全面发展。

[1]胡惠林,国家文化治理:发展文化产业的新维度[J].学术月刊,2012(5):29.

[2]文化部财务司.2012-2015中华人民共和国文化部文化发展统计公报[EB/OL].http://zwgk.mcprc.gov.cn/.

[3]文化部财务司.2012-2015中华人民共和国文化部文化发展统计公报[EB/OL].http://zwgk.mcprc.gov.cn/.

[4]Easton.ThePoliticalsystem[D].NewYork:Knopf.1953:129.

[责任编辑 杨贺]

G252

A

2095-0438(2017)06-0013-04

2017-02-22

李培歌(1992-),女,河南汝州人,西华师范大学硕士研究生,研究方向:社会治理、公共文化。