多开一扇窗:基于教与学视角的转变

摘要:《百分数的意义》同课异构活动,很好地阐释了更高观点下“教什么”的教材研读方法,以及源于学生学情、教学内容本质、基于创生等多视角下“学什么”的教学演进,为师生多开了一扇窗,有效促进了数学理性思维的生长。

关键词:百分数;教学视角;教材研读;理性思维

中图分类号:G623.5 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2017)06B-0063-05

2016年的11月,在常州市潘小福培育站开展的一次数学研讨活动中,荆亚琴老师和特级教师陈美华同课异构了苏教版《百分数的意义》,两人执教基点和研究视角不同,示范了两节高质量的数学概念课,不仅多呈现了一种分析数据观察世界的视角,也给老师提供了另一种研课的维度。

一、更高观点下“教什么”的教材研读:从节点内容走向整体综合

德国数学教育家克莱因说:“基础数学的教师应该站在更高的视角来审视、理解初等数学问题,只有观点高了,事物才能显得明了而简单;一个称职的教师应当掌握或了解数学的各种概念、方法及其发展与完善的过程以及数学教育的演化经过。”江苏省常州市乡村小学数学骨干教师培育站站长、常州市教育科学研究院潘小福副院长亦指出“随着课改的不断深入,除了继续探寻‘怎么教得有效、高效外,更要加强‘教什么的研究,构建适合时代发展需要及符合科学数学思想内涵的小学数学课程内容体系”[1],并且“教学一种知识,为的是多一种视角,多一种方法。”

1.百分数的关系架构视角:要有什么

史宁中教授指出:数学的本质是在认识数的同时,认识数量之间的关系(多与少),进一步抽象,是“数及数之间的关系(大与小)”。我们知道,两个相关联的数或数量之间的关系,小学阶段主要可以分化为两类:一是加减运算的和差关系,二是乘除运算的倍比关系。百分数便隶属于倍比关系。而与百分数有密切关联的分数可以作为单独的数量而存在,也可以表达两个数或数量之间的关系。所以,百分数的意义建构就更需要有这么一个整体的体系架构:关系建立的教与学,并从中聚焦出倍比关系,进而进一步将分数“特殊化”,生成百分数,在知识的长程体系中整体把握“百分数”的内涵本质。

可以肯定的是,每一节课的教学意义,并不仅仅体现在“这一节课”本身,而是以课为载体,有目的、有计划、整体地展开系统的长程设计,使一节课既在课时内部拥有具体的设计考量和课时目标的层次递进,又在课时之间体现课堂教学长远目标的关联和价值取向的探寻。[2]

2.百分数的教材演变视角:为了什么

前后两版教材中,百分数的意义教学都是安排在六年级第一学期最后一个新知教学单元的第1课时,主要是理解百分数的意义,会正确读、写百分数,并能适当应用。教材编排的例题,作为教学的“例子”,也悄然发生着变革。

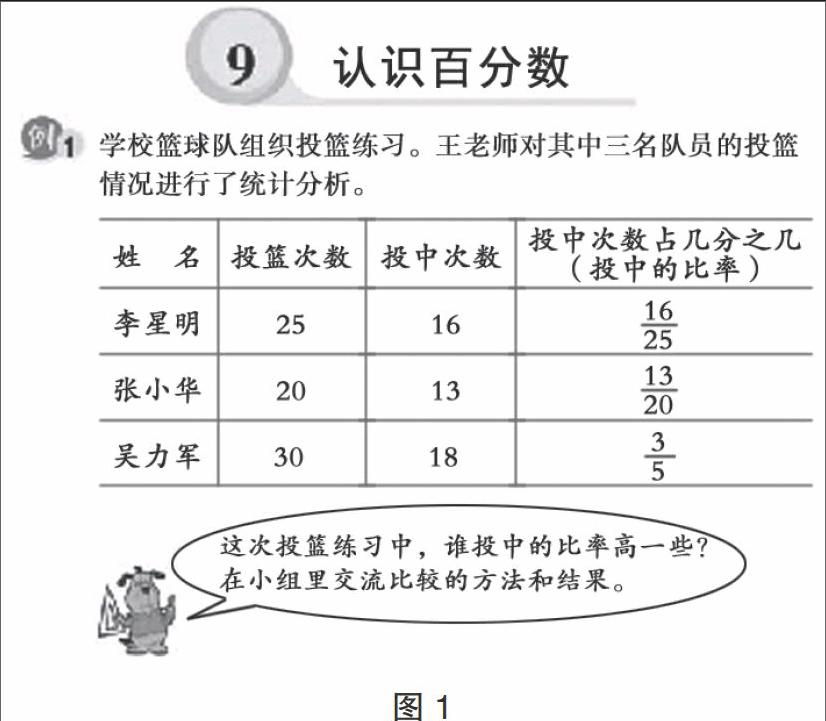

原实验版教材(如图1)编排了三位篮球队员各自练习投篮的总次数和投中次数,用“谁投中的比率高一些”进行问题统领。一方面,由于三名队员投篮次数介于20-30之间,个数差异不算大,反顾生活和古典概率中的“数据抽样”,合理性可控。只是在教学中许多老师又人为地把数据进行调整,如10、25、50,人为扩大了数据的悬殊,使得数据抽样不对等,背离了生活中的公平伦理,影响了数据说服力和小学生数据分析能力的培养。另一方面,从数据的呈现和问题的指向性来看,问题解决的路径是单一的:只能比较投中次数与占投篮次数的比率,而现实生活却并非如此。

于是,2013教育部审定教材作出了调整(如图2),用同一个球队的三场比赛中投篮次数与投中次数的数据作为参照,从三名队员到一个球队,所用的6个数据一个没变,改变的问题“可以怎样比较这三场比赛的投篮情况”却可以让学生思维蓬发。“可以”两个字清楚地表明学生比较数据的路径显得多元:不再只能把投篮次数与投中次数关联比较,还可以单独比较投篮次数(可以看出球队的拼抢精神与机会创造),或者单独比较投中次数(相对而言投中次数越多得分也越多)。这就把百分数的意义放置到了更加具体而丰富的系统中去聚焦、抽象,从而触及百分数的意义脉搏,从节点性的倍比关系教学,进入到数与数的多种关系范畴中整体综合,丰富了师生教与学的视域。

二、多视角下“怎么学”的教学推进:从概念获得走向思维生长

小学生认知规律告诉我们,数学概念或规律的获得一般需要经历具体形象阶段到理性抽象阶段。认知过程既需要直观经验形成数学表象的支撑,也需要及时概括实现数学化的抽象。[3]《百分数的意义》在现实中常常泛化成这样的教学模式:聚焦问题情境(教材例题)→交流揭示概念→应用巩固内化(介绍生活事例、对比辨析分数百分数和比等等)。但教学背景却不是一成不变的,这就为“怎么学”提供了更多的路径可能性与现实性。

1.源于学情,多一种概念解读的视角

“教学是在经验中、由于经验和为着经验的一种发展过程,显然对‘儿童已有经验的不定读解会影响儿童经验成长的可能。”[4]两节课中学生都经历了“生活现象——数学解释——生活应用”的横向数学化过程。荷兰数学教育家弗赖登塔尔认为:数学可以当成是一种“活动”,“数学化”是实施这个活动的方式,也是这个活动的目的。“数学化”可以分为两类,第一类是“横向数学化”,注重把生活世界引向数学的符号世界,是从现实情境引向數学体系,建立联系。第二类是“纵向数学化”,注重在数学符号的世界里,从数学体系内部实现抽象符号的生成、变换、重塑与应用。[5]

比如荆亚琴老师的课堂立足教材,先仅出示例题“一个球队的三场比赛数据统计表”,提问“可以怎样比较这三场比赛的投篮情况?”学生依据自身的生活经验与数学思维,很容易想到“单独比较投中次数”判断得分多与少,或者“只比投篮次数”考量机会制造、竞技精神,这两种比较方式都是单独比较“和差关系”中的“差”类,符合生活世界的现实,蕴含人文素养。当然思维层次更高的学生还会想到联系“投篮次数”与“投中次数”两者之间的关联,即投中次数与投篮次数的倍比关系进行比较,师生共同补上一列后形成例题表格。这种比较方法正是本课百分数教学的意旨。需要强调的是,教师应表明三种比较方法都是可行的态度,都能解决“三场比赛的投篮情况”,让学生明确在这种生活情境下,百分比只是多种比较方法中的一种,是在原有比较基础上的延展,并不是为学新知特意“肯定比率”“否决和差”,从而较好地站在两个数量的关系比较(和差关系与倍比关系)上形成百分数意义的整体把握。

特级教师陈美华老师的概念教学又是另一番风景。一开始让学生说说“班级男女生人数情况”,自然地生成了两种数量的比较关系:和差与倍比,一下子就把百分数放到了一个大框架体系之下,整体上初步感知比较方法。基于学生课前收集了百分数迫切希望交流的意念,先“从学生中找例子”,适时板书揭示描述性概念“100%、10%、85.13……是百分数”后,“大家从外形上认识了百分数,到底怎样的数是百分数呢”的设问,通过三个百分数例子小结出“像这样表示( )是( )的特定的百分之几的数,可以用百分数来表示”。教学了读、写法之后引导学生回顾“我们是怎样来分析的?都是谁是谁的百分之几?”在思维生长中建立模型。“你能也像这样来分析自己收集的百分数的含义吗”的数学化表述,促进了百分数意义的内化,实现了数学与生活的有效链接。

课后,陈老师这样阐述:《百分数的意义》经过了两轮教材改变,都是用数学演绎的方式,从百分数生成的角度,从分数通分到一百分之几,这样一种意思生成的方式来看,它是比较科学的。从数学归纳的角度来说,用数学模型提炼“( )是( )的百分之几”的这一种属于合情推理。合情推理的结论可能是正确的,也可能是不正确的。这种教学方法学生会感到亲切、容易接受。在备课的过程中自己也经历了很多困惑,一边教学一边感悟学生的经验水平能不能适应这样的一种学习方法,既然能够适应,在以后的教学中还可以继续尝试和深化。

纵观两节课的概念解读视角与教学过程,无论是荆老师的“演绎生成”还是陈老师的“推理归纳”,都做到了较好地“既自然地顺应了学生的认知规律,又将学生的思维引入了深层次的思考,将学生浅而不全的自然结构转化为准确完整的知识结构,把学生看似随意、表面、感性的知识转变为深层、发展、理性的数学素养。”[6]

2.立于本质,多一种数据分析的视角

百分数本质上就是两个相关联的量之间进行比较的倍比关系,只是为了便于比较而规约成分母是100。这既是对分数分母进行的数据分析,也是对百分数的应用化解读。

关于核心词“数据分析观念”,《义务教育数学课程标准(2011年版)》这样描述:“了解在现实生活中有许多问题应先做调查研究,收集数据,通过分析作出判断,体会数据中蕴涵着信息;了解对于同样的数据可以有多种分析的方法,需要根据问题的背景选择合适的方法……”[7]比如前面案例中荆老师课堂中学生面对“可以怎样比较这三场比赛的投篮情况”就要先体会三场比赛中投篮次数与投中次数等6个数据反映出的信息,交流讨论出三种比较方法,这是“通过分析作出判断”的数学思辨,是对“对于同样的数据可以有多种分析的方法”的较好例证。

许多时候我们总是习惯于在“统计与概率”范畴进行思考与研讨,其实不然。个人以为,数据分析的方法可以从统计图表等外在形态转向分析数据时内在“眼光”扩张。对于百分数意义,也可以从数据分析的视角进行观察。比如荆老师设计了“男生是女生的45%,男生是女生的 ,从中你知道些什么呢?”的开放问题,学生情绪高涨,用心分析数据“45%”,充分调动了知识储备。于是有的学生用分数表达了谁是谁的几分之几,有的学生用比阐述了谁和谁的比是几比几,有的学生用份数描述出谁几份、谁几份。无论是分数、比还是份数,它们的本质内涵都是因倍比关系而“生”,所以,这里的数据分析是基于百分数的本质的。百格图中用百分数表示涂色部分后“还能看到什么百分数?”切换了观察视角,分析出结论“涂色部分表示的百分数+空白部分表示的百分数=100%”,学生从一个数据的“这一面”看到了“另一面”,从部分与总量的结构关联上加深了对百分数的意义理解。

作为数据,百分数也“需要根据问题的背景选择合适的方法”表达。比如教材中的这组习题就表明了百分数的选择性,并且它包含于分数(见图3)。再如陈老师课尾设计了“选填百分数”活动(见图4),就需要学生在不同的情境中进行有效甄别,并结合所提供百分数的内容本质,寻找依据,用适当的方式方法展开估约,建立推算,用生活经验推理出合理可信的结果,体会百分数的数据丰富与应用价值。这不仅限于课时的“节点性理解”,更是打破了教材中所呈现的百分数的分子都是整数的局限,也拓宽了学生的思维视野。

對于新知的认知,往往需要经历从外部的基本认识逐步向内部的深化认知的教学过程,最终实现整体认知,走向综合应用。学生在观察、比较、分析数据的同时,培养着用数学的眼光观察世界,用数学表达解释生活,用数学的思维分析问题、综合解决问题的能力。

3.基于创生,多一种意义体验的视角

百分数的概念本身,有着深刻的内涵,也具备丰富的外延,部分量与部分量之间、部分量与总量之间有着相应的规律,体现数学的张力,加宽学生的认知面。作为教学的“供给侧”,面对百分数的“意义存在”,如何让学生多一种体验的触感呢?由学生在一定的情意中生长或创造出百分数,让学生自己去对两个数量之间的倍比关系进行了探寻、内化与表达应用,有利于加深对概念的本质理解与丰富体验。

比如在荆老师课中学生分析6个数据得出的第三种方案“比较投中次数占投篮次数的几分之几”,因分母不同不便比较,学生很自然地产生通分需求,得到分数是100的分数,百分数应需而生。在课尾的时候,荆老师设计了“30秒口算”的游戏环节,明确了以10题为比较标准,学生用所学百分数说说自己或猜猜他人的得分情况,充分经历了百分数生成的全过程,并且与同伴进行交流分享,丰富了意义体验。尤其是课的最后,学生用百分数描绘这一节课的心情愉悦度,更是把课堂氛围推向高潮,从情感体验上后延。

陈老师的课堂,也在设计游戏中创生出分数的活动:挑战记忆力。屏幕上出示10个百分数,10秒后消失,学生背记下来,校对要各自表达自己的“正确率”。因为总个数10个已然很明确,所以学生相对容易地能说出各自正确率是多少,并较好地体会到了百分数为什么又叫“百分比”,促进了数学理性思维的发展。

站在分数的立场、站在倍比关系的体系下,两位老师的“游戏创生”还可以更进一步:既然已经约定了“10”为比较的标准量,是不是可以趁势拓展至十分数、千分数、万分数呢?毕竟,这在生活中也有应用体现,并与百分数一样,具有相类似的本质特征,它们都是分数家族中的特殊一员。这样的具有反衬意蕴的意义体验,更能促进思维的生长与发散。

特别值得回味的是,陈老师在游戏前引导学生安安静静的沉思:“今天的学习有哪些新的收获?是怎么来研究百分数的?”给学生以“结构”,引导学生从一节课向一类课进行思考。这是一种更大结构上的意义创生,以及更广视角下的意义体验。

两节《百分数的意义》,都让百分数概念的节点性理解,走向了过程性,或者说是系统关联性的逻辑结构的把握,并多开了一扇窗,对于教材的“教什么”和课堂的“怎么学”作出了很好的诠释与对话。教育本身就是一个对话的过程。在教材的意蕴、教师的追求、学生的创生等多维视角下,多一种数学眼光去观察世界、多一种数学思维去分析现象、多一种数学语言去表达数学故事,学生的数学思维品质和课堂品质从原生走向完善,直至丰润。

参考文献:

[1][3]潘小福.小学数学教材解读的视角举隅[J].教育视界,2016(8).

[2]姚建法.数学课堂教学中的“四向”——参加全国苏教版小学数学教材第五届优秀课评比暨课堂教学观摩会有感[J].小学数学教育(下半月), 2016(1-2).

[4]瞿卫华.“前经验课程”:儿童已有经验的教学价值建构[J].江苏教育研究,2015(7-8).

[5]臧亚丽.姚建法.“横向数学化”视角下的教学思辨与效度回归——以苏教版四上《简单的周期》一课的教学为例[J].江苏教育, 2016(10).

[6]张岚.课堂:让学生“走起来”[J].小学数学教育(下半月),2015(7-8).

[7]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2011年版)[M].北京,北京师范大学出版社,2012.

责任编辑:颜莹