在元素化合物教学中发展学生的核心素养

章从建

【编者按】

为全面贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,深入实施教育规划纲要,2014年4月,教育部印发《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》,提出“将研究制订学生发展核心素养体系,明确学生应具备的适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力”。2014年年底前启动的普通高中课程标准修订工作,将提炼和确定学科核心素养作为修订工作的主要内容之一。随后,关于核心素养的研究大量展开,相关研究成果也相继面世。随着研究的深入,更多的研究者开始着眼于如何在具体教学中发展学生的核心素养。本期聚焦精选了五篇来稿,分别探讨在化学、数学、英语、物理等学科的具体教学中实现核心素养的培养途径,以期帮助一线教师更好地理解核心素养。

摘 要:从化学学科核心素养角度着手,在“二氧化硫的性质和作用”课堂教学中进行学科的变化观、实验观、环保观、对比观等思维的培养,形成积极、主动的思维去发现问题,并找到切实可行的解决问题的方案。

关键词:核心素养;二氧化硫的性质;教学反思

伴随着高中化学课程标准的修订,“立德树人”的根本任务的确立,要求学生在学习中形成学科的核心素养观,要求教师在教学中能帮助学生形成能体现学科自身本质特征,具有学科性质的核心素养观[1]。元素化合物是化学学科知识体系的基础,对于学生学科核心素养的养成有重要的作用。以“二氧化硫的性质和作用”教学为例,从元素化合物的角度展开,进行化学学科核心素养培养的教学设计,实验探究教学。

一、 基于学科核心素养设计元素化合物教学

(一)学科核心素养

化学学科核心素养包含了“宏观辨析与微观探析”“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认识”“实验探究与创新意识”“科学精神与社会责任”五个要素。化学核心素养是学生在化学认知活动中发展起来的,并在解决与化学相关问题中表现出的关键素养,体现了学生从化学视角认知事物,并形成脉络。化学学科核心素养的形成,不是通过简单的知识记忆,也不是知识体系的简单组合。它需要学生在学习过程中以及学习的情境中积极互动,形成主动的思维意识,深入理解化学学科特征、特点的基础上形成切实有效的解决化学问题的基本方法与思路,在理解与应用中不断升华、提炼。

(二)基于学科核心素养设计教学

化学学科核心素养的建构,体现在学生能主动运用化学学科的思想方法,多角度、全方位地认识事物,并形成切实可行的思维意识、思维习惯,在化学学科核心素养的指引下,建构丰满的知识体系,引导学生形成学科知识,认知习惯与方式,从而去解决问题[2]。在元素化合物的学习中,化学学科的核心素养就是:结构决定性质,性质决定用途。这反映了一系列知识体系的内在框架。

“二氧化硫的性质和作用”是苏教版《化学》1中专题4的开篇之作,通过对前面一系列元素化合物的知识体系的学习,学生具备了一定的分析、对比的能力。教学中,教师通过一系列情境的创设,让学生去发现问题,并设计方案去解决问题,从而在问题的解决过程中培养化学学科核心素养。

实验观:化学是一门实验的学科,实验揭示了事物的本源,实验带来了问题的解决,这就要求我们切实地回到实验中。本节课设计了“二氧化硫的漂白实验”“二氧化硫与氯化钡溶液、双氧水的实验”“二氧化硫与高锰酸钾反应的探究实验”,以实验为依据,建构二氧化硫的性质、用途的学科核心素养。

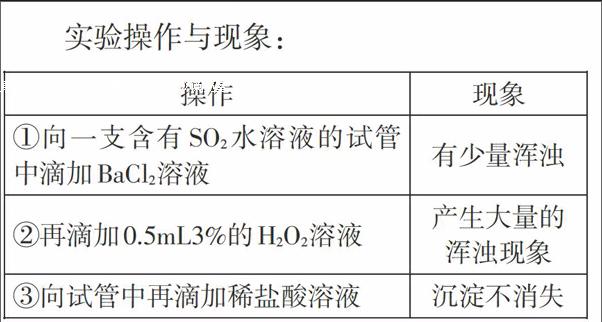

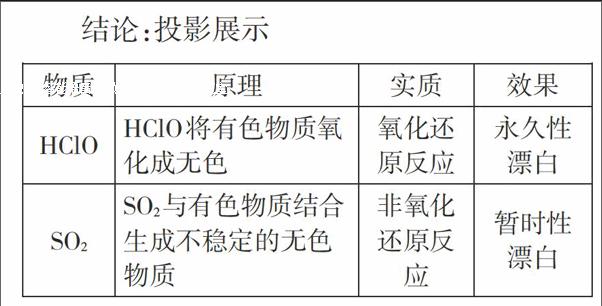

对比观:对比分析是化学学科的重要的思维分析方法,本节课创设情境,将二氧化硫的漂白性与次氯酸的漂白性进行对比,将二氧化硫使品红溶液褪色的机理与二氧化硫使高锰酸钾溶液褪色的机理进行对比分析。在对比分析中,让学生去主动探究,通过方案设计、实验论证,找出主因,从而形成化学学科的核心素养。

环保观、平衡观、探究观、创新思维在本节课中也有体现。正是基于这些化学核心素养观中的教学模式的设计,才能使学生形成知识体系,提高了学生发现问题、解决问题的能力。

二、“二氧化硫的性质和作用”教学过程

(一)活动引入 点燃激情

教师:回到生活中的化学,展示红酒图片,重点突出红酒配料的成分为SO2,我们知道SO2有毒,红酒中怎么还会有SO2呢,它的作用是什么呢?性质决定用途,这节课,我们首先来学习一下SO2的性质。

设计意图:通过认知的冲突性,激发学生的探究欲望。开了个好头,使学生投入到探究的情境中来。

教师:二氧化硫能溶于水中,那么大家能完成化学方程式的书写吗?并测定二氧化硫的水溶液的酸碱性吗?

学生:跃跃欲试,激情被点燃。顺利写出化学方程式,并完成溶液酸碱性的测定。

结论:二氧化硫具有酸性氧化物的通性。

设计意图:进一步通过可操作实验,激发学生的学习积极性,并对他们的表现、態度做出表扬,使学生进入学科核心素养的学习模式中。

(二)问题探究 建立对比观

教师:设计探究SO2漂白性的实验方案,并提供改进实验操作的方法:向试管中加入2mLSO2水溶液,逐滴滴加品红溶液,振荡,观察现象;在试管口套一个小气球,然后加热试管,观察现象。

教师:实验现象说明了什么?

学生:二氧化硫具有漂白性,并且是不稳定的漂白。

教师:展示二氧化硫与石蕊试液的试管,还有二氧化硫与品红溶液的试管,二氧化硫能漂白指示剂吗?

学生:二氧化硫能使品红溶液褪色,但不能漂白指示剂。

教师:回顾在氯气的学习中,新制的氯水和石蕊试液接触的现象是什么?

学生:先变红,后褪色。

教师:原因是什么呢?

学生:变红是因为H+,褪色是因为HClO具有漂白性。

教师:请大家总结HClO与二氧化硫漂白性的差异。

设计意图:构建学科素养平台,建立对比观,让学生在理解的前提下,投入到生动的学习情境中,通过实验探究活动,在解决问题的过程中,构建知识体系,促进学科核心素养能力的提升。

(三)层层推进 再建对比观和实验观

1.二氧化硫与高锰酸钾溶液的反应

教师:二氧化硫通入到品红溶液中,体现了二氧化硫的漂白性,那么我们来分析下面这个实验。

演示:将含二氧化硫的水溶液滴入到含高锰酸钾溶液的试管中,观察实验现象。

教师:发现高锰酸钾溶液褪色了,这是二氧化硫的漂白性的体现吗?

学生:讨论分析,产生思维碰撞,提出观点,溶液再次加热,如果高锰酸钾溶液的颜色能恢复,则是漂白性,反之则不是。

验证:实验验证,加热溶液,颜色不恢复。那么不是因为二氧化硫的漂白性,那是什么呢?

教师:引导分析,请大家从各自物质分析,分析高锰酸钾具有什么性质,二氧化硫从硫的价态的角度进行分析。

学生:高锰酸钾具有强氧化性,二氧化硫容易被氧化,二者发生了氧化还原反应,生成了硫酸根。

教师:如何设计实验进行验证呢?

学生:取样后,加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,则说明SO2被KMnO4氧化成了硫酸根,二氧化硫体现了还原性。

教师:实验验证,并请书写出化学方程式。

学生:准确、迅速地完成了化学方程式的书写。

设计意图:学习了二氧化硫的漂白性后,进行二氧化硫与高锰酸钾溶液的反应实验,进行对比分析,形成冲击感,使学生的印象深刻,提高了学习挑战性,激发学生的高级思维活动,很好地体现了化学学科核心素养的升华。

2.SO2与BaCl2、H2O2溶液的反应

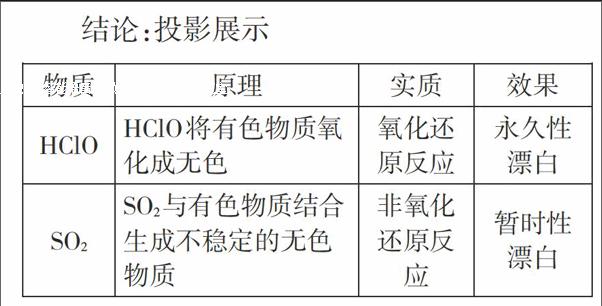

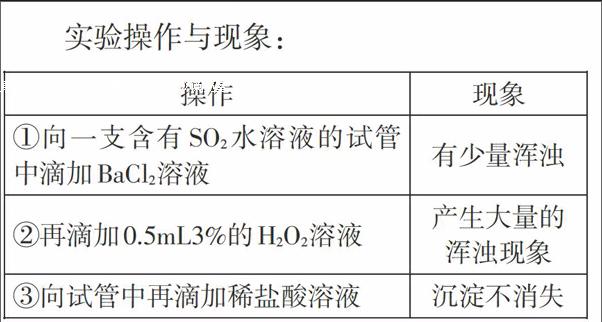

实验操作与现象:

教师:这一系列实验操作中,透过现象看本质,你得到了什么样的结论?为什么加入双氧水后,溶液中产生了大量的浑浊现象?请同学们,从二氧化硫的性质角度进行分析。

学生:H2O2将H2SO3氧化成了硫酸,硫酸与BaCl2反应生成了BaSO4沉淀。

教师:为什么在开始的时候会有少量浑浊?这个浑浊是BaSO3吗?

学生:不会是BaSO3,如果是BaSO3,应该产生大量的浑浊。

教师:那一开始的浑浊会是什么呢?加强引导分析。引导学生回忆Fe(OH)2的制备中,需要注意的点。

学生:溶液中的部分H2SO3被O2氧化成H2SO4,形成了BaSO4沉淀。

教师:我们的记忆中,BaSO3是难溶物,那么为什么开始的时候,不能形成BaSO3沉淀呢?

教师:这个知识点对于学生来说是难点,应加强引导分析。引导学生书写化学方程式,找问题。

学生:二氧化硫与BaCl2溶液不反应,是因为不能违背强酸制备弱酸的原理。

结论:H2SO3容易被H2O2氧化成H2SO4。其实二氧化硫还可以被很多具有氧化性的物质氧化,比如Cl2、O2、Fe3+等。

设计意图:这是一个层层递进的实验,通过学生的操作,学生在分析变化过程中,形成认识,为什么不能形成BaSO3沉淀,双氧水的作用是什么,二氧化硫体现了什么性,通过思维分析、实验验证,解决了困惑,建构了学科的实验观、变化观、守恒观。

(四)直面现实 建构环保观

教师:展示一些对比图片,明确这是酸雨的破坏引起的,那么什么是酸雨,酸雨pH值有什么要求,引起酸雨的物质主要是什么?酸雨对自然环境有哪些破坏作用?

学生:酸雨的pH值小于5.6,引起酸雨的主要物质是SO2。酸雨使湖泊酸化,影响水生生物的繁殖。酸雨使土壤中钙、镁、磷等营养元素溶出并迅速流失,导致土壤肥力下降并酸化,农作物和树木生长遭到破坏。酸雨使建筑物腐蚀加快。

教师:酸雨对自然环境破坏非常严重,希望大家爱护家园,形成良好的环保意识。现在有一瓶酸雨,测定pH值为5.5,每隔一段时间测定一次pH值,发现溶液的pH值变得越来越小,为什么?请同学们结合已学知识分析。

学生:这是由于空气中的氧气将酸雨中的H2SO3缓慢氧化成H2SO4,将弱酸缓慢氧化成强酸,酸性变强。

教师:请大家阅读课本,明确酸雨防治的办法。酸雨治理中,请大家明确,最终产物中硫的价态。

设计意图:通过图片展示,让学生体会了酸雨的破坏力,倡导学生的环保意识,同时设置情境,再次强化了二氧化硫的还原性,对化学的变化观形成认识,突出了化学学科素养性。

三、 教学体会

本节课是苏州教科院组织的“三省四校同课异构教学”中的一节展示课的设计,立足于“苏式课堂”,以“核心素养,提升有效教学”为指导,从结合实际和观察现象出发,让学生通过观察分析→推测性质→实验验证→得出结论,体现探究式学习方式。本节课以“干红中SO2的作用”为背景,积极体现化学之美,做到 “以生为本”。利用红酒中SO2的作用与学生已有SO2的负面印象产生冲击,激发其探究欲,并由此引出相关问题,设计展开五个小组活动:①二氧化硫可溶于水且与水反应。设计实验,通过产生明显现象说明SO2可溶于水,溶液显酸性表明SO2与水发生了化学反应。②在二氧化硫水溶液生成的基础上设计证明漂白性的实验,用水溶液代替二氧化硫气体,并分析漂白原理。③在学了漂白性的基础上分析二氧化硫和高锰酸钾溶液的反应,并设问是否为漂白性的体现,分析物质的性质,引导学生用实验验证。④在前面学习的基础上,环环相扣,分析SO2与BaCl2不能反应却在混合后有浑浊,推测SO2具有還原性。并利用H2O2溶液实验验证SO2的还原性。⑤在酸性氧化物学习的基础上,通过图片的形式引入酸雨,让学生明确酸雨的形成和防治,然后回归课本,增强了学生的环保意识。

通过一系列场景的创设,有效激发学生的学习热情;将知识问题化,通过化学实验、分析化学原理、类比迁移等方法使问题得以解决;遵循学生的认知规律,由浅入深,由现象到本质,使教学目标得以达成。

设计中遵循绿色化学思想,将以往采用SO2气体进行的实验,在可能的情况下改为SO2水溶液进行实验(验证二氧化硫漂白性实验中用SO2水溶液代替SO2气体与品红溶液反应),并且尽可能在密封的环境下进行(用饮料瓶存装二氧化硫水溶液密封等),防止或降低污染。

由于课堂时间有限,知识侧重不同,部分知识点在本节课的设计中没有呈现,而是将其作为课外探究问题提出,有兴趣的同学可以结合本节课的学习方法,课外自主探究,也使知识的学习由课内延伸至课外。

参考文献:

[1]倪娟.论基于学科观念的化学概念教学[J].化学教育,2014(1):1-3.

[2]庄德刚.基于学科观念建构的元素化合物教学[J].中学化学教学参考,2015(5):25-28.