可逆性后部脑病综合征2例临床分析

赵 轲 顾大东 杨 越 陈 苗 赵冬琴

·病例报告·

可逆性后部脑病综合征2例临床分析

赵 轲 顾大东*杨 越 陈 苗 赵冬琴

可逆性后部脑病综合征(PRES)是一组由多种病因引起的以神经系统异常为主要表现的综合征。临床表现有头痛、颅内高压症状、癫痫发作、视觉异常、精神异常等,影像学表现为可逆性大脑后部对称性病变。本文通过分析本科收治的2例可逆性后部脑病综合征病例,旨在提高临床医生对该疾病的认识。现报道如下。

1 临床资料

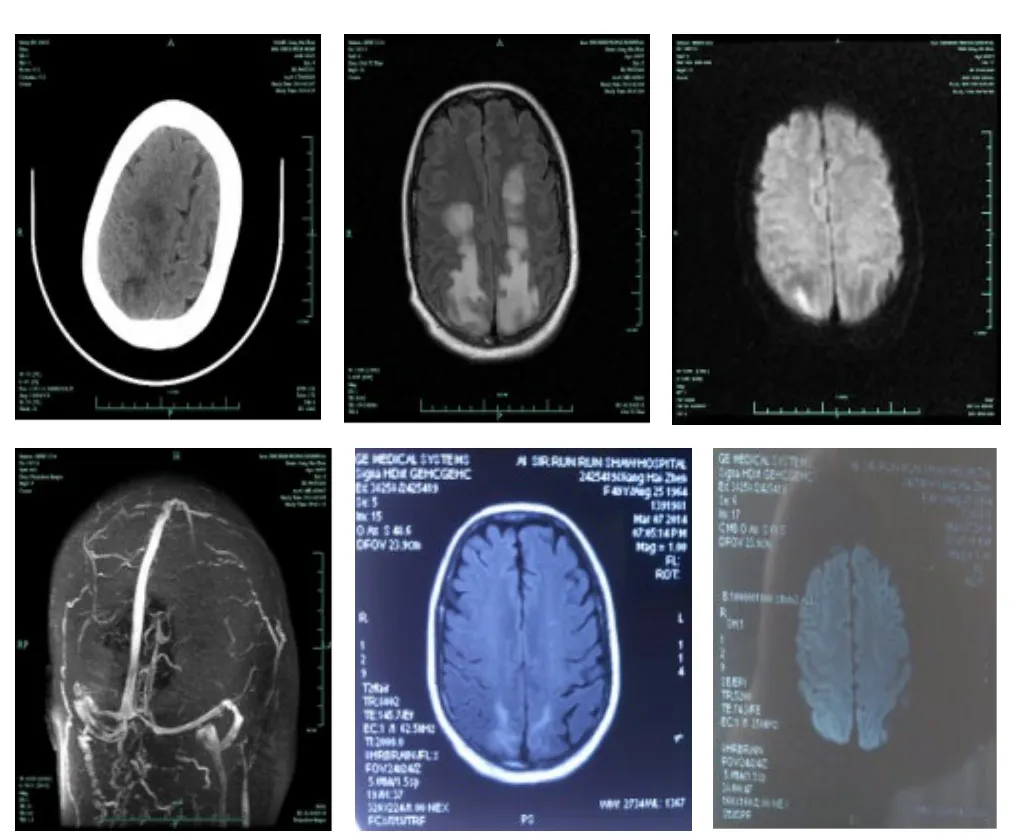

例1:患者,女性,24岁,剖宫产后第6天,因“突发意识丧失伴肢体抽搐4次3h余”于2012年12月3日入院。发作时伴双眼上视、牙关紧闭、口吐白沫、大小便失禁,发作间期神志清,有头痛表现。急诊测末梢血糖8 mmol/L,血压最高达246/145 mmHg。既往体健。入院查体:BP173/122 mmHg,意识模糊,言语含糊,对答部分切题,双瞳孔直径3 mm,光反射存在,颈软,四肢肌张力适中,疼痛刺激下双上肢有屈曲活动,双下肢略收缩,双侧巴氏征未引出。急诊头颅CT提示两侧顶后叶低密度灶。初步诊断:癫痫,颅内静脉窦血栓形成待排。入院后辅检:头颅MRI+DWI+增强+MRA+MRV扫描提示:(1)两侧大脑半球、两侧基底节较广泛对称异常信号灶。(2)两侧颈内动脉、大脑前中动脉近段不规则狭窄,右侧横窦略细小;明确诊断:可逆性后部脑病综合征,症状性癫痫,治疗:予控制血压、脱水降颅压、护脑、止痫等一系列处理,癫痫未再发,意识状态好转,头痛逐渐改善,后症状完全消失。复查头颅MRI提示脑实质无异常信号。影像学检查见图1。

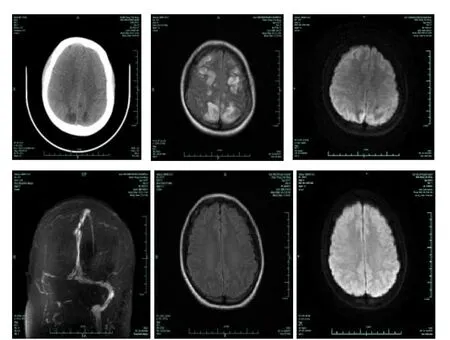

例2:患者,女性,49岁,因“头部不适后突发神志不清、肢体抽搐1次2h”于2014年2月7日入院。入院查体:血压131/88 mmHg,昏迷,GCS评分7分,球结膜无水肿,双瞳孔直径3 mm,光反射存在,颈软,右上肢刺痛有定位,余肢体疼痛刺激见小幅逃避动作,双侧巴氏征未引出。既往史:有“系统性红斑狼疮、狼疮性肾炎、肾病综合征、2型糖尿病,甲状腺功能亢进”史。发病前服用药物:甲泼尼松龙片早6片(24mg)、中4片(16mg),钙尔奇D片1片(2次/d),羟氯喹片100mg (2次/d),白芍总苷胶囊2片 (2次/d),金奥康胶囊1片(1次/d)等。急诊头颅CT提示右侧枕顶叶及脑室旁多发低密度病灶,血气提示代谢性酸中毒。初步诊断:症状性癫痫,颅内病变性质待查:脑梗死,系统性红斑狼疮,狼疮性肾病,2型糖尿病,甲亢,代谢性酸中毒。入院后辅检:头颅MRI平扫+增强+MRA+MRV提示两额顶枕叶异常信号,考虑脑水肿,拟PRES可能,颅内大动脉硬化,脑MRV未见明显异常。明确诊断:PRES,症状性癫痫,癫痫持续状态,系统性红斑狼疮、狼疮性肾病,2型糖尿病,甲亢,代谢性酸中毒。入院后予积极维持生命体征、脱水减轻脑水肿、止痫、纠酸、活血护脑、控制血糖等一系列处理。后癫痫未再发,第2天开始意识转清,四肢活动好转,无偏瘫,但出现明显视力减退,于2月11日转邵逸夫医院进一步治疗,继续上述用药及配合激素冲击,2014年3月7日复查病灶明显减小,2014年3月11日好转出院,出院时无头痛,视力好转,四肢活动良好。影像学检查见图2。

图1 头颅影像学检查资料[患者2012年12月3日急诊头颅CT提示两侧顶后叶低密度灶(A)。2012年12月4日行头颅MRI示双侧额顶枕叶T2FLAIR多发高信号病灶(B),DWI示双侧枕叶呈斑点状高信号(C),MRV示右侧横窦略细小(D)。2013年1月8如复查MRI,T2FLAIR、DWI均未见异常信号(E、F)]

图2 头颅影像学检查资料[患者2014年2月7日头颅CT提示右侧枕顶叶及脑室旁多发低密度病灶(A)。2014年2月9日头颅 MRI示双侧顶枕叶T2FLAIR多发高信号病灶(B),DWI示双侧枕叶呈斑点状高信号(C),MRV未见明显异常(D),2014年3月7日复查头颅MRI提示T2FLAIR、DWI少许异常信号,较前片已明显好转(E、F)]

2 讨论

可逆性后部脑病综合征最早由Hinchey等在1996年提出[1],是一种可逆临床综合征。本例2患者均以癫痫为首发症状,MR上的表现均符合PRES的表现。PRES 的最常见原因是高血压脑病、子痫前期/子痫、尿毒症脑病、干燥综合征、系统性红斑狼疮、肾移植后给予环孢素治疗后、肺癌术后行化疗等。目前发病机制尚不完全明确,最公认的是血管调节崩溃学说,当快速进展的高血压超过脑血管的自我调节能力时,脑血管反而扩张,脑血流高灌注,导致局部液体渗出,从而产生血管源性水肿[2]。由于大脑后部交感神经分布较少,保护性血管收缩功能较弱,因而脑水肿较容易在大脑后部产生;另一个机制是血管内皮细胞损伤学说,认为细胞毒性物质或抗血管内皮细胞抗体,引起血管内皮细胞破坏,血脑屏障受损,导致血管源性水肿。以上第1例为产后患者,血压升高明显,第2例为系统性红斑狼疮患者,且正服用免疫抑制剂,血压正常,但仍出现PRES,说明血压升高不是唯一的原因,推测其的发病机制可能与血管内皮细胞损伤有关,系统性红斑狼疮患者体内多种自身免疫抗体阳性,推测此类结缔组织病可能产生抗血管内皮细胞抗体,引起血管内皮细胞破坏。孕、产妇好发PRES的病理生理机制则可能包含血压升高与内皮功能障碍两种因素的互相渗透、互相作用[3]。孕、产妇由于其特殊的生理学特点,既可能出现PRES,也容易并发颅内静脉窦血栓形成(CVST)[4],因此,二者的鉴别诊断至关重要,在例一中为产褥期患者,查MRV提示右侧横窦略细小,曾按CVST进行抗凝等治疗2d,故作者认为,尤其当产褥期患者出现子痫、头痛等表现,早期影像学检查发现颅内静脉窦显影欠佳时,应鉴别PRES,尽快早期明确诊断和早期治疗。

总之,该病病因多样,病情发展快,易误诊和漏诊,如果及时发现并得到有效治疗,患者的神经系统症状和影像学表现能够完全恢复,预后较好。本2例患者,因诊断及时,治疗有效,预后好,复查MR均未见明显异常病灶。如果延误治疗,则会造成不可逆性神经系统损害。虽然“可逆”,但是该病继发的癫痫持续状态、颅内出血、大面积脑梗死等却能导致不可逆的严重后果。

[1] Hinchey J,Chaves C,Appingnani B,et al.A reversible posterior 1eukoencephalopathy syndrome.N EngiJ Med,1996,334:494-500.

[2] Schwartz RB, Jones KM, Kalina P, et al. Hypertensive encephalopathy: finding on CT,MR imaging,and SPECT imaging in 14 cases. AJR Am J Roentgenol,1992,159(2):379-383.

[3] 杨昂,张雪林.可逆性后部脑病综合征四例的临床和影像学特征分析.中华神经科杂志,2007,40(8):530-532.

[4] 文延斌,阳柏凤,杨晓苏,等.酷似颅内静脉窦血栓形成的产后可逆性后部脑病综合征四例临床分析.中华神经科杂志,2014,47(3):177-181.

311800 浙江省诸暨市人民医院神经内科

*通信作者