准实在论的态度逻辑

朱诗勇

准实在论的态度逻辑

朱诗勇

准实在论把道德命题看作态度的表达并发展出道德语言的逻辑形式和态度推理的有效性说明。就准实在论态度逻辑总体来说,其真理紧缩论混淆了真理和真值,但有益于纠正真值实在论、理解推理有效性;其推理有效性说明已经触及一致性的逻辑有效性本质,因此对其混淆态度矛盾与逻辑矛盾的批评并未切中其要害。准实在论语用学片面理解道德判断的功能,混淆道德命题、态度描述命题和态度表达语句;通过把道德范畴看作渗透价值、把道德命题看作以此为基础的描述,道德命题语义学属性的确是反实在论的,但仍可以按紧缩论解释的逻辑真说明其推理有效 性。

道德命题;态度;逻辑;真理;真值

准实在论的核心命题是对道德命题的反实在论解释:道德命题不是描述对象、事实,而是表达情感、态度等。这种理解最初以“投射主义”(projectivism) 表达:“……心灵把它自己投撒(spread on) 在世界上……我们就好像世界真的包含某种事实一样地说话和思考,但对我们在做的事的真正解释是,我们有某些反应、习惯或感受,我们通过这样的谈话表达和讨论它们。”aS. Blackburn,“The Individual Strikes Back”,Synthese,Vol.58,1984,p.284.布莱克本(Simon Blackburn) 改称其立场为“表达主义”解释条件句的句法时,又把他的解释归入概念功能语义学(conceptual role semantics)aS. Blackburn,“Antirealist Expressivism and Quasi-Realism”,in The Oxford handbook of ethical theory,edited by D. Copp,New York Oxford:Oxford University Press,2006,p.157.,后又称其主张最完全的称呼是“非描述的功能主义”(non-descriptive functionalism) 或“实践的功能主义”(practical functionalism)bS. Blackburn,Ruling Passions:A Theory of Practical Reasoning,New York:Oxford University Press,1998,p.77.,而普适准实在论者麦克阿瑟(David Macarthur) 和普莱斯(Huw Price) 则称之为语言实用主义cD. Macarthur,H.Price,“Pragmatism,Quasi-realism and the Global Challenge”,in The New Pragmatists,edited by C. Misak,Oxford:Clarendon Press,2007,pp. 91—121.。对道德命题的如此理解导致它对道德命题的语言逻辑形式也采取不同的理解,并在此基础上做出道德推理有效性的独特说明——黑尔(Bob Hale) 称之为态度逻辑。dS. Blackburn,“Attitudes and Contents”,Ethics,Vol.98,No.3,1988,p.507.受篇幅限制,本文先介绍这种逻辑,不做细节上的评判,只在最后对其几个主要方面做出评析。

一、准实在论的道德命题逻辑形式

(一) 道德命题的简单道德命题逻辑形式

布莱克本提出道德命题的真实语言形式为Eex,其中相当于态度算符(operators) 的符号和表达规则如下:

H! ——赞成(即 Hooray!,approval);

B! ——反对(即 Boo!,disapproval);

T! ——容忍(即 tolerate) 或允许;

起先态度算符针对名词,例如语句:

J1:“撒谎是错误的。”

表达成它的真正语言Eex,即为

J2:B! (撒谎)eIbid.,p.508.

后来态度算符变成了针对命题句子p。H! p表达p要成为在完美世界中实现的目标的观点(view),~p的世界不理想;B! p表达完美的世界排除p;T! p则表示容忍p或允许p与理想世界一致,这等价于不赞成~p,也就是不反对pfIbid.。至于命题是什么样的,如何构造,布莱克本并没有给出。他在与笔者通信中提到几个实例,例如J2变成形式

J3:B! (撒谎发生)。而

J4:“鱼是好的。”则是

J5:H! (鱼存在)。

布莱克本对Eex在日常语言中为什么要以及如何能够采取命题形式做出辩护:好事的标准在人之间可能是不同的,当这种差异足够重要,Eex需要成为严肃的、反思性的、评价实践的工具,表达改进、冲突、蕴涵和一致的考虑,像判断一样地表达、分享、处理承诺、讨论真理,也能够通过命题形式做到这些;康德对味道判断、维特根斯坦对数学陈述早已经采取了准实在论对道德判断命题形式同样的理解aS. Blackburn,Spreading the Word:Groundings in The Philosophy of Language. Oxford:Clarendon Press,1984,p.195,p.507.。

(二) 嵌入道德语句的复合命题逻辑形式解释

1. 否定句

定义否定符号:~ ——拒绝(denial)

布莱克本认为,既然H! p表达承诺目标p的态度,那么~H! p就表达相反即容忍~p,或允许~p与理想世界一致;这似乎即是说

~ H! p = T! ~ p。

他又认为由此可以得出T! A可以替换~H! A,H! A 可以替换~T! A;这似乎是说

~H! p = T! p

~T! p = H! p

他认为通过上述转换把否定变成内部的,所以仍是表达一种态度。bIbid.,pp.511—512.但显然~H! p = T! ~p与~H! p = T! p是不一致的,而布莱克本实际上是使用前一 个。

黑尔对态度算子之间的关系做了改变。他认为Hp与T~p并不存在关联,例如我赞成捐钱给红十字会而不认为不这样做是不可容忍的。然后以T! (x) 为基本,把H! (x)、B! (x) 分别定义为

H! x =df~ T! ~ x

B! x =df~ T! x。cB. Hale,“Can There Be a Logic of Attitudes”,in Reality,representation,and projection,edited by J. Haldane,C. Wright,New York:Oxford University Press,1993,pp.343—344.

黑尔的看法似乎更合理,不过布莱克本并没有采纳。

2. 合取句

在前期方案中,布莱克本认为我们用合取句表达两个可以是没有真假的态度、习惯、规定(prescriptions) 或有真正的真假的信念的承诺(子承诺) 结合起来的全面的承诺,只有其中子承诺都被接受,整个承诺才被接受。aB. Hale,“Can There Be a Logic of Attitudes”,in Reality,representation,and projection,edited by J. Haldane,C. Wright,New York:Oxford University Press,1993,pp.191—192.在后期方案中,标记合取符号为:

合取:&

合取句的解释是,表演算(tableau) 过程的每一步都加到语句串中,因此在这个语句串之下,如p&H! p,可以得到单独出现的H! p,可见最初的复合句就是承诺我们这个态度。此外,他还用目标的一致性实现概念(consistent realization of aims and goals) 说明p&H! p H! p的有效性的方法,进一步说明p&H! p这类合取句的同样意义(可参考下节)。bS. Blackburn,“Attitudes and Contents”,p. 512.

3. 析取句

布莱克本的解释是,析取句表达某种复杂的倾向性状态:如果不在肯定一个分支的同时否定其他分支,那么就值得谴责、令人迷惑、没有意义。cS. Blackburn,Ruling Passions:A Theory of Practical Reasoning, New York:Oxford University Press,1998,p.71.他把这种状态称为“系在一棵树上”,认为接受析取句展示对各种态度的结合或态度与信念的结合的蕴含的计算dIbid.,p.73.。当H! p属于其中分支之一,例如

p H! q

这种承诺就是把自己系在一棵“树”上,一个分支不能维持就必须接受另一个,也就是说要么接受p,要么承诺H! q。eS. Blackburn,“Attitudes and Contents”,p.512.

4. 条件句

准实在论在条件句的处理上变化最大,随着批评经历了几次转变。

第一阶段

准实在论把嵌有道德命题的条件句分为表达态度和不表达态度两种。对于

J6:“如果勇气在本质上是好东西,那么有组织的游戏应该是学校课程的一部分。”

它不是表达态度,而是对“对勇气本身的赞成态度伴随(involve) 对每个学校把有组织的游戏作为课程的部分的赞成态度”的主张的命题性反思(propositional reflection)。对于

J7:“如果勇气在本质上是好东西,那么它就是由以获得幸福的一个品质。”它是“表达一个道德标准,做出一个道德主张”fS. Blackburn,“Moral Realism”,in Essays in Quasi-realism,edited by S. Blackburn,New York Oxford:Oxford University Press,1993,pp. 126—127.,断言它的人有一种特别的道德立场。

第二阶段

布莱克本把道德条件句看作是采取一种对待态度对态度、态度对信念的伴随(involvement) 的二阶(second-order) 态度aS. Blackburn,“Attitudes and Contents”,p.507.;它们规定人们的行为,但并不都值得赞赏;道德哲学就是要寻找值得赞赏的函数的更好的描述bS. Blackburn,Spreading the Word:Groundings in the Philosophy of Language,p. 192.。并标记伴随关系为“;”,后改为“ ”。cS. Blackburn,“Attitudes and Contents”,p.507.

例如“A;B”表示 A态度或信念伴随或配合于B态度或信念的观点,或B态度跟着A态度。因此

J8:“如果撒谎是错误的,那么让你的弟弟撒谎就是错误 的。”的语言逻辑形式是

H! ([B! (撒谎)];-[B! (让弟弟撒谎)])

黑尔认为解读式“A;B”为“使B跟着A”是无效的:问题之一正在于我们如何能有条件地谈及我们的承诺,而布莱克本这种解释只是以伪装的形式把条件偷偷地带进来dB. Hale,“The Compleat Projectivist:Critical Notice of Spreading the Word:Groundings in the Philosophy of Language”,Philosophical Quarterly,Vol.36,No.142,1984,pp.73—74.,因为如果“使不赞成y跟着不赞成x”不是“确保如果你不赞成x,那么你也不赞成y”,那又是指什么?eB. Hale,“Can There Be a Logic of Attitudes”,in Reality,Representation,and Projection,edited by H.John,C.Wright,New York:Oxford University Press,1993,p.343.因此,我们最好把式子“A;B”解读为A和B的结合。那么态度的结合又如何被看作不一致呢?他对J8采取一个“深层结构”(deep structure) 的理解,即把它解读为“它向你承诺对不赞成撒谎但并不不赞成让你弟弟撒谎的人的不赞成”fB. Hale,“The Compleat Projectivist:Critical Notice of Spreading the Word:Groundings in the Philosophy of Language”,p.74.,并定义

否定符:- ——缺乏(态度)

即有

-[H! (x)] ——缺乏对x的赞成态度,

-[B! (x)] ——缺乏对x的反对态度。

于是J8变成

J9:B! ([B! (撒谎)];-[B! (让弟弟撒谎)])

下一步就是为了使这个方案扩展到其他道德判断的形式中去而把它转变成一个内容充实的(full-blooded) 一般理论。但黑尔没有进一步阐发这个理论,而只是讨论如何处理前件有真值而后件是至少在被独立断言中被投射主义看作是表达态度的条件句,如

J10:如果李四偷了钱,他就应该受处罚。

很显然它直观上不适用上述一般原则。黑尔的处理方案是,既然有理由把“行为”看作足够宽泛而涵盖有或者采取态度、允许“[B! (撒谎)];撒谎”指称把对撒谎的不赞成和撒谎结合起来的复合行为,那么也可以把认知态度(cognitive attitudes) 看作这种宽泛意义上的行为。这样,J8就可以看作

J11:B! (相信李四偷了钱;~[H! (处罚李四)])

第三阶段

尽管黑尔显然以J9误解了J8,但其类似合取的结合式理解很可能启发了布莱克本,后者把条件句的理解修改为析取,认为一个人说条件句J8就是宣称他“系在一棵树上”——拒绝一个分支必须接受另一个分支,而这些分支是态度还是有真值条件的信念并不重要,J8仍是对态度的高阶态度,不过它现在仅仅是对条件句的辩护或诱因。aS. Blackburn,“Antirealist Expressivism and Quasi-Realism”,in The Oxford Handbook of Ethical Theory,edited by D.Copp,New York Oxford:Oxford University Press,2006,p.157.但他没有解释这种辩护或诱因的意义。这种把条件句看作是析取并通过表演算方法(tableau method) 裂开处理的关键是看我们能否把

A C

在力量上(in strength) 等价地解释为

~A C

他认为,对伴随的承诺就是把一个人系在这棵树上,两者差别是很小的。bS. Blackburn,“Attitudes and Contents”,p. 516.条件句也像析取句一样表达某种复杂的倾向性状态:如果不在肯定一个分支的同时否定其他分支,那么就值得谴责。cS. Blackburn,Ruling Passions:A Theory of Practical Reasoning, New York:Oxford University Press,1998,p.71.可见,这个阶段与以前的理解有一点变化:在形式上没有显示高阶态度。

二、道德分离规则推理的有效性说明

(一) 前期方案

1. 准实在论对道德分离规则推理的有效性的前期处理比较简单,最初它直接把态度的不一致看作逻辑的不一致。对于推理

“J6;

J12:勇气在本质上是好东西。因此,

J13:有组织的游戏应该是学校课程的一部分。”布莱克本认为如果断言“J12并且如果J12那么J13”的人不认可态度J13,就存在逻辑不一致;这种逻辑不一致正是说分离规则有效所表达的。aS. Blackburn,“Moral Realism”,p. 127.

按“伴随”理解蕴含关系后,它认为违背分离规则我们的态度就会冲突或有断裂的敏感性(fractured sentiments);这种断裂意味着不理解整个组合,它与经典的不一致相似,而逻辑上有效的推理和避免逻辑的不一致与避免这种缺陷的目的或结果是同一件事,不能满足评价事物的实践目的,是一种缺陷,不能成为赞成的对象,我们就犯了逻辑错误。bS. Blackburn,Spreading the Word:Groundings in the Philosophy of Language,p. 195. S. Blackburn,“Antirealist Expressivism and Quasi-Realism”,pp.156—157.

2. 黑尔的处理不同,在他对条件句的合取理解基础上,提出了对道德分离规则的表达主义辩护。按照他的解释,推理“如果撒谎是错误的,那么让你弟弟撒谎是错误的;撒谎是错误的;因此让你弟弟撒谎是错误的”的有效性解释是,如果承诺J9、J2却否定结论,即又承诺-B!( 让你弟弟撒谎),这是把对撒谎的不赞成和对让弟弟撒谎的宽容这样一种复合“行为”(action) 结合起来。于是,不一致不在于态度的不一致,而在于没有使一个人的包括采取或坚持态度在内的行为和他的态度相符合。这就是不一致的一般原则

B!( [B!( x)];x)

而态度的不一致可以转化成对同一行为的同时赞成和不赞成或对相反行为的同时赞成。cB. Hale,“The Compleat Projectivist:Critical Notice of Spreading the Word:Groundings in the Philosophy of Language”,pp. 73—75.

(二) 后期方案

在舒勒等人对上述处理提出了挑战和黑尔的合取启发后,布莱克本后期对条件句采取析取式理解,在此基础上做出了复杂而系统的回应。

1. 道德命题真假问题

所谓吉奇问题被理解为对准实在论的一个批评是:一方面,道德谈论这一类的谈论需要运用与事实语境(factual context) 中一样的逻辑规律,通过“并且”、“或”、“并非”、“如果……那么……”、量词、普通逻辑算符以及谓项引入的事实语境是通过真和满足这样的语义学概念来加以说明的;另一方面,反描述理论否认道德陈述具有至少标准的真值条件而仅仅是表达意动的(conative) 态度;因此,反描述理论不能运用这种逻辑进行道德论证,于是就产生了反描述理论的推理问题。aN. Unwin,“Quasi-Realism,Negation and the Frege-Geach Problem”,The Philosophical Quarterly,Vol.49,No.196,1999,p.338. S.Blackburn,“Attitudes and Contents”,pp. 501—502.准实在论的回应有齐头并进的两条进路:

(1) 重新理解真理,协调有效性与真理性的矛盾。逻辑常量的直觉主义解释和那些把相继式演算(sequent calculi) 和自然演绎系统放在优先地位的哲学,都不认可对表达的真和假的先行理解提供理解有效性的唯一道路;一个在本质上表达心灵的主观决心(determinations) 的承诺可能也表达信念或能维持真理谓词——合适地称为“真的”、“假的”,可见有效性的归属和真理谓词的运用并行不悖。bS. Blackburn,“Attitudes and Contents”,pp. 502—505.因此重新解释真理是准实在论的一个重要工作,最后采取真理紧缩论:真理是没有实质内涵的,除了语义等值式“p是真的当且仅当p”(可参见拙文《准实在论的真理难题》c朱诗勇、薛三让:《准实在论的真理难题》,载《科学技术哲学研究》2014年第1期,第61— 66页。,在此无需赘述)。

(2) 重新理解逻辑,协调逻辑与表达主义的矛盾。布莱克本质问,一个论证有分离规则的逻辑形式是指什么?如果仅仅是句法形式,那么就同其成分的各种语义学相容。“P,P→Q,因此 Q”是被理解成真值函数,还是其中P→Q被理解成根据P把高概率赋予Q的承诺?如果只选择其一,那么就面临自然语言中是否包含这种形式的推理的疑问。如果承认两者,那么由于根据他的表达主义,概率陈述是表达信心而不是描述世界,因此可以有一种表达主义的P→Q形式,不能说其中的成分是真的或假的,也不能说一个连接词合适地表达为某种或其他→,什么时候把一种逻辑的否定符号解释为否定也不是一概而论。根据托马斯,这是一种自绝于真理、全盘修改的逻辑。dA. Thomas,“Minimalism versus Quasi-realism:Why The Minimalist Has A Dialectical Advantage”,Philosophical Papers,Vol.XXVI,No.3,1997,p.238.

2. 态度一致性与道德推理有效性问题

(1) 一致性的语义学

针对其所受的混淆态度不一致与逻辑不一致的批评eG. F. Schueler,“Modus Ponens and Moral Realism”,Ethics,Vol.98,No.3,1988,p.500.,准实在论区分欲望(desires) 与愿望(wishes)。这两者都会影响我们的态度,但是产生的态度有不同的特点。矛盾的愿望——比如我想既看书又到剧院看戏——不可能同时实现,它所决定的矛盾态度并非我们实际采取的态度,因此存在矛盾没有什么影响;欲望是支配实际行动的,它所决定的态度才是实际采取的,而行动决定它不能有矛盾,对某个对象要么支持,要么反对,要么既不支持也不反对,否则不知道如何行动。布莱克本把道德态度限制在后一种态度上。

对于这种态度的不一致的意义,布莱克本起先是把它理解为导致目标不能实现的、一般不可能值得赞扬的紧张状态。aS. Blackburn,“Attitudes and Contents”,pp.509—510.后来把它归结为理解问题:逻辑是我们编纂和联系承诺的可理解的结合体的方式,“逻辑上的失败意味着理解上的失败”,“一度被给出的东西又被接着拿走”,我们无法为它们做出可理解的解释:当一个人同时主张“p”、“如果p,那么q”、“~q”,我们不知道如何理解他的意思;析取句如果不在肯定一个分支的同时否定其他分支,那么就“没有意义”(make no sense)bS. Blackburn,Ruling Passions:A Theory of Practical Reasoning, pp. 71—72.。

基于以上看法,布莱克本吸收辛迪卡道义逻辑的有效性判定方法,把态度的一致性评判转换为欲望、目标或理想的一致性评判:在改名词x为句子p做态度的对象的基础上,把全部态度推理步骤按前提与结论之间的蕴含关系转化为一个语句L,推出这个语句的否定~L,然后按照一组规则逐步转换这个否定的最终理想世界语句集合的集合,然后通过考虑这些集合中语句的一致性来考察~L的可满足性,从而确定L即原语句或原推理的有效性。cS. Blackburn,“Attitudes and Contents”,p.513.

(2) 最终理想世界的语句生成规则和可满足性断定规则

第一,定义语言L:令A是合式公式,H! A和T! A是合式公式(没有提到B! A),L由包含这些合式公式的句子构成。

第二,L的理想(ideal) 的下一个逼近(next approximation) L*语句集合的转换生成规则:

(i) 如果 H! A L,那么 H! A L*;

(ii) 如果 H! A L,那么 A L*;这条规则是保证与初始态度集合对应的一个理想是通过所表达的目标的满足得到。规则(i)、(ii)仅仅是保证最初规定的赞成态度在随后的实现中得以保留。

(iii) 如果T! A L,那么一个包含A的集合要加到L*中。

(iv) 如果 A L*,那么 A L**,L***,……;

析取的每个分支分别与其他语句结合生成下一个逼近的不同集合,条件句按析取分支处理。

对于A,L中的A是否转到L*没有做出规定,不过布莱克本实际上是采取否定的方式;L*中有个除了(iv) 外,另外给出了修改性的规定:“如果L*已经是一个通向理想的下一个逼近并包含一个句子A,那么除非在其中A是来自一个容忍的实现,否则它必须转到通向理想的后续逼近L**……中”;然而这并不普遍适用,如果A属于一个原初集合L,“因为A可能是一个遗憾:A&H! ~A是一致的”aS. Blackburn,“Attitudes and Contents”,Ethics,98(3,1988),p. 515.。

第三,转换终止规则:当L*……*不能重复使用上述规则产生出这个组中的成员中没有的新句子,则L*……*是最终理想语句集合。

第四,不可满足的判定规则:“一组句子L不可满足当且仅当每一条通向一个最终理想S的集合的路径都导致一个其中一个成员包含一个公式和它的否定的句子集合S。”bIbid.,p.514.这意味着只要其中~L有一个最终理想转换分支有不一致的语句集合,L就是有效的。

(3) 几个道德复合命题的有效性断定

公式 AC1:A&H! ~ A

{~(A&H! ~ A)}

最终理想语句集合存在不一致的集合。因此~AC1无效、AC1有 效。

公式 AC2:H! p→p

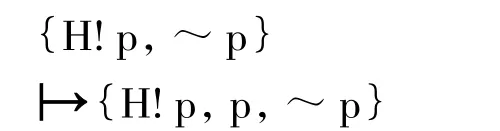

布莱克本认为是无效的,因为~AC2为{H! p,~p},它是可满足的。布莱克本这里采取的是否定L中的A转移到L*,否则就是

则AC2有效。

公式AC3:H! (H! p→p)布莱克本认为是有效的,因为T! ~(H! p→p),即T! (H! p & ~p),而后者是不一致的。然而实际上,~AC3即~H! (H! p→p),按照~H! p = T! ~p,其最终理想语句集合转换生成过程为{~H! (H! p→p)}、{T! ~(H! p→p)}、{~(H! p→p)}、{H! p,~p)}、{H! p,p,~p)},~AC3的最终理想语句集合中包括不一致的集合。因此,~AC3是无效的,AC3是有效的。

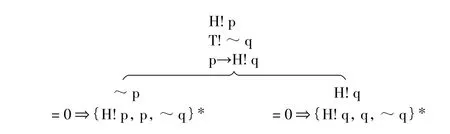

公式 AC4:H! p&(p→H! q)→H! q

布莱克本认为,~AC4是无效的,他的说明是:令“ = 0 ”表示把下一个逼近加之一到理想中,可以给出以下树结构

因为最终理想集合中包括不一致的集合。这个论证存在质疑。但是按照布莱克本关于~L的不一致决定~L的无效、~L的无效决定L的有效的原则,AC4应该是有效 的。

公式AC5:H! [H! p&(p→H! q) →H! q]

布莱克本认为是有效的。~AC5即~H! [H! p&(p→H! q) →H! q],则其最终理想语句集合转换过程为

最终理想语句集合中包含两个不一致集合,故~AC5无效,AC5的确有 效。

公式 AC6:T! T! p→T! p

布莱克本认为是有效的a原文中是“T! T! →T! p”,T! T! 之后少了一个p,不符合准实在论的Ex逻辑形式,我根据布莱克本后面的论证对它做了调整。,因为{T! T! p&H! ~p}导致不一致的集合{T! p&H! ~p}。显然布莱克本并没有遵循H! A = ~T! A的替换规则,根据后者,~AC5为{T!T! p,~T! p},它的最终理想语句集合转换生成过程为

{T! T! p,~ T! p}

最终理想语句集合是一致的,因此AC6是无效的。

公式 AC7:T! p→H! T! p

黑尔认为它在语义直觉上是有效的aB. Hale,“Can There Be a Logic of Attitudes”,in Reality,Representation,and Projection,edited by J. Haldane,C. Wright,New York:Oxford University Press,1993,p. 348.。按照布莱克本逻辑的确无效:~AC7即{T! p,~H! T! p},向最终理想语句集合转换过程为

这个最终理想语句集合是一致的,因此AC7是无效的。

公式 AC8:H! T! p→H! p

按照布莱克本的逻辑是有效的:~AC8即{H! T! p,~H! p},其转换为最终理想语句集合的过程为:{H! T! p,~H! p}

因此AC8是有效的。黑尔认为这也不符合直觉,因为你可能坚持容忍国民阵线团结,却不坚持它发生。bIbid.

(4) 两个道德分离规则推理实例的有效性判定

布莱克本认为下面的推理

AC6:H! p,H! (H! p→H! q) H! q

是有效的。布莱克本的这一判定符合上述规则。但他认为

AC7:p,H! (p→H! q) H! q是无效的,语句

J14:“给予产生幸福;如果给予产生幸福,那么圣诞节是一件好事;因此,圣诞节是一件好事。”

就是无效的。对这种不一致,布莱克本的回答是,他原来的建议中完全没有这种不涉及H! p的命题演算嵌入的形式,因此没有这种矛盾;然而这些形式在直观上是可行的,他的处理是绕开(shortcircuit) 这些建议,只考虑AC6。cS. Blackburn,“Attitudes and Contents”,p. 516.

三、准实在论态度逻辑的启示、教训与出路

(一) 从态度理性的角度上看,准实在论的态度逻辑说明是有启发性的

1. 从真值的说明看,它虽然和它的评判者一样没有区分命题评判的真和逻辑的真,错误地把真理理解为没有实质内容、没有标准的最小主义(紧缩论),不符合日常语言中“真理”的主流用法,对于评判命题真理性是缺陷;但是,如果把这种说明作为逻辑真的说明,那就是正确的方向。逻辑的真总是特定语言L中的真,随着语言L的语义学属性变化,并不具有实在论意义aA. Tarski,“The Semantic Conception of Truth”,Philosophy and Phenomenological Research,Vol.4,No.3,1944,p.362.。要对这种跨语境的逻辑真做出一个通用的界说,我们唯一能说的就是:

p是真的当且仅当p。

这恰恰是紧缩论解释。有了这种意义上的真值概念,数学、美学等推理的有效性也就解除了真值实在论的威胁,因此,以真值实在论假设非难准实在论的逻辑有效性说明并未切中其要 害。

2. 从逻辑推理有效性的语义学上来看,准实在论已经触及一致性的逻辑有效性本质。逻辑一致性的意义不在于整个推理序列的真值为实在论的真,而在于其逻辑上的真,逻辑上的真、排中律和矛盾律的本质是要求断言、推理的人有所承诺、有所肯定,而不在于保证他的断言、推论的真理性。一个推理中的不一致所导致的无效,如布莱克本所言,就是“一度被给出的东西又被接着拿走”,“没有意义”,也就是没有任何思想、承诺。因此两个矛盾的态度合取等于没有态度,从表达的角度看,推论者没有表达任何思想。从这种意义上讲,对准实在论混淆逻辑矛盾与态度矛盾的批评也未切中其要害b张曦:《道德假言推理与准实在论的一个困难》,载《世界哲学》,2011年第6期,第5—15页。M.V.Roojen,“Expressivism and Irrationality”,The Philosophical Review,Vol.105,No.3,1996,pp.321—333;N. Zangwill,“Moral Modus Ponens”,Ratio,Vol.5,No.2,1992,p.182.。

(二) 从道德命题的理解上看,准实在论误解了道德命题

1. 准实在论困境的语言哲学根源

(1) 准实在论的语用学错误

在笔者看来,准实在论错误理解了道德判断的功能。考虑下面的语句:

J15:讨厌隔壁老王!

J16:隔壁老王是个坏人。

J15完全是表达态度,这没有争议。但是说J16是表达态度而不是描述,就存在争议。尽管准实在论大量讨论语义学,它也明确否定J15与J16的意义是相等的,不否认道德语句有描述性、表达信念,但是对道德命题的意义采取明确的回避、模糊策略:布莱克本借用他的投射主义师爷休谟给予回避——休谟的意义理论是可变的、微妙的、模糊的,而只是强调它是基于人们对每一个道德命题的认可理由不同和道德命题的实在论理解的困境而把对它的理解集中于表达态度的功能上aS. Blackburn,“Opinions and Chances”,in Essays in Quasi-realism,p.76;S.Blackburn,Spreading the Word:Groundings in the Philosophy of Language,pp.169—170.,后期它对它自己主张的称呼也日益表达注重道德语句的功能(参见前言),拒绝承认它犯有把语言功能看作语言意义的“语言行为谬论”错误。由此可见准实在论立足的是语用学,而不是语义学。

这种语义学说明在詹金斯(C. S. Jenkins) 对准实在论的辩护中做了充分的说明。按照詹金斯,准实在论就像给出以下一种开场白:我将说一种新的语言,它像英语,但是其中“伦敦”指巴黎,“是脏的”指“漂亮的”,下面我要说了。然后说“伦敦是脏的”。那么它就既不是在断言、也不是在假装相信伦敦是脏的,它并没有取消什么,而只是在说巴黎是漂亮的;也就是说,它既不是直截了当的前言,也不是一个否定性的前言。bC.S. Jenkins,“Lewis and Blackburn on Quasi-realism and Fictionalism”,Analysis,Vol.66,No.292,2006,pp.316—317.这种类比清晰地表明准实在论是一种独特的语言功能说明,即语用学说明。

因此,批评准实在论的语义学也是不着要害的cN. Zangwill,“Moral Modus Ponens”,pp. 177—193.,关键看准实在论的道德语句语用学是否恰当。从语用学的角度来看,语言的使用因语境而变化,不能说道德命题的目的或功能就一定是表达态度的——我们使用这些命题并不一定是表达说话人的态度,相反我们经常用它来说服其他人或理性地影响一个决策;听话人也不一定是在考虑说话者的态度,而是考虑对象的客观的、可经验的实际影响,尤其是当我们进行道德命题推理的时候,更是一种认知性的描述。因此,准实在论把特殊语句或特殊境况下的语句功能当作道德语句的普遍功能,在语用学上犯了以偏概全的错误。

(2) 混淆道德命题、态度描述命题和态度表达语句

考虑J15、J16和语句

J17:我讨厌隔壁老王。

准实在论明确否认J16的意义是J17,认为这是“天真主观主义”(naive subjectivism)dS. Blackburn,Spreading the Word:Groundings in the Philosophy of Language,p.169. S. Blackburn,“Morals and Modals”,p.59.;也不承诺J16的功能是表达J17,而只承认J16的功能是表达J15。但是J15是一个没有主词的语句,我们不能确定什么可以满足它,从而无从赋予其真值,而J16则不同。因此J15不能处于条件句相应位置上,否则我们无从进行道德语句的推理。当准实在论把J15按照一般可赋值的语句处理时,他潜意识中是把J15按照可赋值的J17对待,这两者的功能的确在很多情况下是等价的。可见准实在论其实是混淆了道德命题、态度描述命题和态度表达语句的逻辑性质。

2. 道德命题的语义学

考虑我们如何做出这样一个判断。我们把一个道德谓词归属于一个对象,首先应该有一般的道德属性概念,比如“错误”(wrong)、“好人”、“伟大”,等等。而与科学中语言渗透理论类似,道德属性概念的约定和定义渗透了价值。主体(“我们”) 的需要、价值目标(A) 就是使用、约定这种属性概念的标准。道德属性的内涵就是一个对象对这种需要、目标的作用。以道德谓词“错误的”为例,它可以分析为如下一般表达式:

J18: x(是错误的(x) (有害于我们的价值目标A(x)))

可以把这个谓词语义命题翻译为:任何对象是“错误的”,当且仅当它有害于我们的价值目标A。

当我们做出这样一个道德评判的时候,我们首先要考虑A的具体内容,比如“无痛苦”,然后根据J18和经验得出“折磨”对无痛苦的影响,得出“折磨x是错误的”,最后演绎出:

J19:“折磨猫是错误的。”

从上述分析中我们可以得出道德命题的语义学特征:

(1) 在这个判断的构建中,道德谓词概念是由主体需要、目标构建的,因此道德属性概念与自然属性概念完全取决于对象的经验结构不一样,它是完全取决于主体需要、目标,是纯粹先验的,离开主体在逻辑上就无法定义这种属性,在实际上也没有这种属性。从这种意义上看,它的确具有主体性、表达性,但这种表达不是主体态度的表达,而是主体愿望的表达。这就使得道德命题不具有实在论语义学属性。

(2) 在这个具体的道德判断构建中,与自然属性判断需要经验一样,它也在另一个基本的方面取决于对象对主体需要、目标的作用经验(体验);离开这些经验,仅仅有先验的道德概念,无法做出任何具体道德判断;也是经验决定把什么道德谓词赋予对象。从这种意义上讲,道德判断又有客观性、描述性、认知性。这使得道德判断又具有某种实在论的特征。

尽管道德语句具有随语境变化的不同功能,它都具有描述性的功能和意义,并且这种描述性的意义正是这些功能的基础。比如,道德语句

J20:你就是一个婊子!

它在骂战中完全是表达情感,但即使如此,它仍然不同于

J21:鄙视你!

J20具有描述性的意义,对方可以质问:凭什么你说我是个婊子?骂人者必须举出经验事实。骂人者不给出这种语义基础,它的“攻击力”(功能) 就大打折扣、甚至反而伤己。而J21则无需这种基础,它是纯粹表达态度的语句。

至于准实在论把条件句也看作一种态度,这显然违背了条件句的日常语义学;因为条件句要么是基于经验,要么是布莱克本承认的基于逻辑,都是认知性的,与基于目标、理想的态度有完全不同的基础和目的,不是谴责或赞扬态度的对象,而是认“真”的对象。这样一来,把推理中的不一致归结为态度的不一致,就没有语义学基础。

总之,通过理想概念化、命题描述化,我们可以说道德命题既是表达的又是描述的,是关于对象相对于主体目标的作用之描述;所以它的确是一种“准”实在论语义学的,但不是“准实在论”意义上的。有了这种语义学,它就可以嵌入复合命题,进行赋值、推理,也无需重构逻辑系统。布莱克本认识到了态度与欲望、目标或理想的关系,也看到了道德语句的描述性,但其片面的语用学使他没有认识到道德语句的表达性的真正意义,未能在道德语句的表达性和描述性之间达到反思平衡,对道德语言的逻辑形式做出恰当的解释,结果搞出的态度逻辑违背常识、困难重重、漏洞多多,以至于“所有我能做的就是向你警示我的一些困难,然后以一种合作的、对话的精神请求指引。”aS. Blackburn,“Pragmatism:All or Some?”,in Expressivism,Pragmatism and Representationalism,edited by P. Huw,S. Blackburn,B. Robert,Cambridge:Cambridge University Press,2013,p. 68.而指引的方向并不是“心理学”b张曦:《道德假言推理与准实在论的一个困难》,第15页。,而是逻辑学。

B15

A

2095-0047(2017)05-0117-16

朱诗勇,广东海洋大学马克思主义学院教 授。

国家社科基金2015年第三批后期资助项目“准实在论研究”(项目编号:15FZX031) 阶段性成果;广东省哲学社会科学“十二五”规划2012年度学科共建项目“价值观的理性:准实在论的启示”(项目编号:GD12XZX01) 成果;广东海洋大学2012年度人文社科校级项目“准实在论研究:公共决策的一种哲学基础”成果。

(责任编辑:韦海波)