新型城镇化背景下的民族文化血脉延续模式探究

——以徽州古村落保护与更新为例

唐洪亚

(安徽农业大学 轻纺工程与艺术学院, 合肥 230036)

新型城镇化背景下的民族文化血脉延续模式探究

——以徽州古村落保护与更新为例

唐洪亚

(安徽农业大学 轻纺工程与艺术学院, 合肥 230036)

文化血脉延续是一个民族繁荣兴盛的重要象征。文章以徽州古村落的保护与更新为例,分析了传统城镇化模式下民族文化血脉的保护困境和新型城镇化模式下的民族文化血脉的延续模式。其中重点阐述了以“人”为核心的徽州古村落保护更新的具体策略,即在保护徽州古村落风貌的同时,要注重村民的个人发展、当地业态模式的整合、外来人群与当地居民的融合等,以期对当前民族文化血脉延续的地域实践提供有益参考。

新型城镇化;民族文化血脉;徽州;古村落;保护;更新

一、民族文化血脉延续概述

1.民族文化血脉延续的实质

民族文化血脉是指一个民族在长期繁衍发展中所形成的精神脉络,其具有强烈的内在凝聚性,是连接民族内每个独立个体的隐形纽带。从聚落风貌到语言文字,从价值观念到思维方式等都是民族文化的体现形式。随着时间的推移,这些体现形式会发生改变,从而顺应社会的进步和生产力的发展。在此过程中,能否同时保持民族文化血脉的延续是民族能否持续兴盛的重要因素。因此,对中华民族来说,只有不以牺牲其民族文化血脉为代价,且注重结合时代发展的需要,传承民族文化中丰富的精神和物质宝藏,才能真正促进民族的伟大复兴。

民族文化血脉具有强烈的隐形特征,即文化基因。文化基因须借助显性载体才能得以体现,如建筑、文字、艺术、服装等,进而形成可被视觉、听觉等感受到的文化符号。民族文化血脉延续的实质是保存文化基因,同时促使文化符号与时代发展中的各个元素结合,形成具有民族文化内涵和时代特征的新鲜元素。这些新鲜元素能满足人们不断改变的物质需求和精神需求,同时也能赋予民族文化新的活力和内涵,从而促进文化繁荣和物质进步的良性互动。

2.民族文化血脉延续的载体

“人”的群体与“人”居住的场所之间的长期稳定互动,促使“人”的衣食住行等生活方式逐渐固定,并在场所中形成了相对独立的特有的文化现象。同时,场所的空间形态、建筑造型等元素也受文化现象影响,成为具有地域特征的聚落风貌。这意味着,人是延续民族文化血脉的真正载体,人通过与周边环境的互动,从而将文化基因移植到各个元素,形成特殊的聚落环境、工艺构件、哲学思想等。

人对于民族文化血脉的延续,不仅具有继承的属性,同时也具有筛选的功能。随着生产力的进步,人的生活方式和思维方式随之发生改变,这对先前形成的民族文化产生了不同程度的冲击。人对文化中的积极元素进行主观性地传承,将消极元素改良,从而使得民族文化血脉的延续形式在现代社会发展中不断优化。

3.民族文化血脉延续的危机

民族文化血脉要得到可持续的延续,须注重人在文化传承的纽带作用。然而,当前对于民族文化血脉的传承方式和延续方法都遇到了危机,具体体现在以下两个方面:首先,民族文化血脉中的文化基因与文化符号界限模糊,导致文化血脉延续流于形式,文化符号背后的民族文化难以被理解和挖掘,从而无法进行可持续地文化继承与创新,进而导致民族建筑、工艺品等的山寨仿制和生搬硬套[1]。

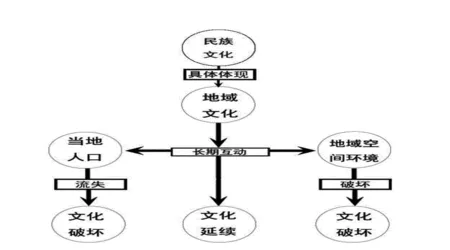

其次,在对民族文化血脉的延续中,单方面重视保护空间环境的文化保护,可能会导致“人”在该过程中没得到相应的引导和安置。如有的古村落古街道业态逐渐与当地人真实的生活状态相脱离,从而形成了“原住民流失,古镇古村沦为空壳”的局面,当地人的减少加剧了当地文化脉络的消失,从而使得当地的民族文化延续陷入困境。同样的,单方面重视“人”的发展需求,可能会导致空间环境被破坏,从而会导致文化血脉延续出现危机。因此,当地人口与地域空间环境的互动显得尤为重要,当地人口与地域空间环境的互动关系如图1所示。

图1 当地人口与地域空间环境的互动关系

4.民族文化血脉的延续模式

在民族文化血脉延续的过程中,寻找适当的延续模式显得尤为重要。该模式须同时重视民族文化传承中的“空间环境”与“人”两方面的发展问题,通过具有相同地域文化的人与场所之间的良性互动,来进行相应的文化传承。

民族文化血脉的传承和延续,与蕴含当地地域文化的城镇化息息相关。只有健康的城镇化模式,才能推进地域文化的传承[2],同时也使得城镇社会水平得到发展。该城镇化模式须兼顾“空间环境”和“人”的保护和发展以及二者之间关系的平衡。如果仅注重某一方面,而忽视另一方面的发展,则会使得城镇在经济发展过程中面临“营养不良”的尴尬局面。

二、新型城镇化——民族文化血脉延续的新契机

传统的城镇化思路是指在城镇化过程中,过度追求城市扩张而忽视了人的发展,导致了资源的浪费和分配不均,造成了贫富差距和城乡二元结构的生成[3]。同时,过度追求城镇化的速度和规模,使得地域文化被大量破坏。具体表现如下:第一,为了“建设速度”而导致了“千城一面”的局面出现,同质化建设趋势明显,缺乏地域文化的保护和建设。第二,以往的城市的建设使得大量古建古街消失,同时,相应的民俗活动也被淡化,地域文化被破坏。第三,当地居民的流失导致了文化保护沦为“空壳”。在一部分的传统聚落或历史街区中,其所延伸的商业价值直接带来了大量的商业消费,消费文化和商业资本冲击当地传统业态,从而迫使当地居民失去就业和发展的空间。原有的业态和文化氛围消失,使得原有居住的空间环境成为了空有硬件的聚落或街区;同时也使得原先空间环境内的构件和建筑等失去了原先与之互动的“主人”。这种保护仅仅依靠外部力量的推动,难以取得真正的文化传承效果。

面对这样的困境,新型城镇化思路孕育而生,其实质是指不以牺牲生态环境为代价,努力促进城乡统筹,坚持以人为本的城镇化新思路。新型城镇化的核心是“人”本身的城镇化,这意味着,随着城市规模的扩张和经济的发展,围绕人的教育、医疗、就业等资源均需得到相应的发展[4]。此外,在新型城镇化的背景下,城镇业态须结合当地历史文化进行引导,并与商业繁荣结合,推动本地城镇居民生活质量与外来资本繁荣的互惠共赢。在新型城镇化的过程中,要不断提高当地人的参与性,以不断推进文化血脉的延续。

三、徽州古村落的民族文化血脉延续模式——保护与更新

徽州古称新安、歙州,现位于安徽省黄山市和宣城市、江西省上饶市境内。徽州具有宝贵的地域文化和独特的聚落景观,明代汤显祖曾赞到“一生痴绝处,无梦不徽州”。从唐代有记载以来,徽州历经千百年历史,延续至今,形成了中华三大地域文化之一的徽文化[5]。徽文化的文化符号众多,但是基本都在古村落中体现,包括建筑、构件、空间结构等。因此,徽州古村落是徽文化的重要载体,要使得徽文化得到传承延续,就须使得徽州古村落得到可持续的保护与更新。

1.徽州古村落的历史形成与发展

徽州古村落的发展阶段从宏观阶段上来看分为四个阶段。第一个阶段为形成期。徽州山区自唐代以来迁入了为躲避中原战乱的移民,这些移民大多来自于大宗族门第,有强烈的宗族意识,这导致了徽州聚落的形成具有强烈的宗族保护意识,注重安全性和统治秩序,逐渐形成了以“以祠堂为中心”的基本村落基本格局。此外,徽州建筑注重防火防盗,高墙相互遮挡,以防“家财外漏”。第二个阶段为成熟期。徽文化受风水堪舆思想影响明显,因此,徽州古村落的布局与风水思想联系密切。比如村落格局营造注重“趋吉避凶”、空间布局中山水等元素在村落中的运用和处理等。同时,由于徽商的兴盛,使得徽州人对自己家乡的建设有了一定的财力基础,客观上推动了徽州村落的繁荣。第三个阶段为近代衰落期。由于太平天国运动波及了徽商主要经商的杭州、安庆等地区,使得徽商迅速破产;同时由于徽文化中对“仕途”的过度重视,导致徽商盈利的财富未能用来扩大生产资本和改进技术,而是用来新建宅院和书院祠堂,以供子女读书。这使得徽商在近代逐渐衰落。第四个阶段为沉默期。徽商的衰败使得徽州村落的发展受到了资本的限制,同时由于建国后“文革”等特殊原因,使得村落中具有文化价值的大量古建被毁坏,徽州面临着文化和经济的双重发展困境[6]。

2.徽州古村落的保护困境

改革开放以来,随着旅游经济的发展,徽州古村落的保护面临着新的发展挑战。以宏村、西递为代表的大量具有文化价值的古村落被商业性地开发,外部资本涌入带动了徽州旅游经济的发展。但由于村民自身的宅院产权和经营权归属模糊,村民未得到相应的收益,甚至与开发方产生矛盾冲突。由于古村落需要被保护的特殊性,村民的生活质量并未得到相应的提升,如某些村落居民对于空调的使用需求并未得到满足,原因是空调的安装会改变建筑和聚落风貌。

综上所述,仅有保护古村落或徽文化的意识已不够,更需要有注重保护的具体方法,该方法要重视村落中人的需求与古村落的保护之间的关系。因为地域文化作为民族文化在地域延续的表现形式,需要产生在居民与古村落之间的互动过程中,而不能来源于其他外界方面,否则容易导致文化山寨的现象,而这种现象会被商业消费所感染,使得整个地域文化的内涵被淡化,形式被僵化,易被商业利益所左右,成为“表面文化”或“人工文化”。

3.保护与更新——民族文化血脉延续的新方式

“保护(protection)与更新(renewal)”理论体系来源于20世纪战后英国的“城市更新运动(urban renewal)”,后成为中国城镇可持续发展的理论参考。该理论指出城镇化过程中的文化遗产保护,都不能简单地被理解为“古建筑”或“传统文化设施”的物理修复,要使得其具有生命力,就必须要与当代社会生活密切结合。在此结合过程中,当地城镇居民须成为重要载体,成为文化保护的受益者和参与者[7]。总之城镇的更新过程,既是文化遗产和文脉的保护过程,也是居民参与和收益的过程,两个过程密切相关,密不可分。新型城镇化的核心是以人为本的城镇化,它的具体表现形式就是保护更新。而徽州古村落的保护与更新实质上与新型城镇化的要求相同,即是在古村落保护的过程中,注重村落社会水平的提高,让村民成为实际的参与者,并得到合理的收益和发展机会。

当前,徽州古村落迎来了旅游消费繁荣的时期,但却面临着两个方面的问题:首先,古村落的保护与村民的个人发展不同步。在与古村落交界的一些地方,因产权经营权不明晰导致村民的保护积极性不高,参与保护的方法不全面,村民生活水平虽然得到了提高,但是其生活环境受到客观环境的限制,村民更多地成为古村落旅游中的一个“组成部分”。在古村落文化被旅游经济热捧的同时,村民并没有得到合理的发展和获益。面对旅游经济的冲击,如果村民对家乡文化血脉传承的参与度不强,则容易将文化保护流于形式,难以创新。例如开发商为满足观光客的需要,在徽州村落过多地设置主题咖啡厅、餐吧等。在光鲜亮丽的背后,古村的徽州文化血脉渐渐地被淡化,而此过程中,大量外来从商人口和资本融入,抢占村落的文化资源,并被贴上众多快速消费的商业性“标签”。村民既无能力反对,也不能参与收益,同时自身在村落中的生存发展空间被限制。

其次,古村落的风貌被各种“功利性”的设施破坏。在被保护的古村落周围,由于商业经济的快速发展,不合理不统一的搭建现象明显。粗仿建造或仿制的城镇基础设施(建筑、街道、公共设施)没有相应的文化根基,过度的“功利性”,形成了大量山寨设施,而这些设施不仅没有文化的生命力,同时对于周边的文化遗产具有消极影响作用,如景观风貌的整体性被破坏使得空间的文化底蕴被稀释等。

由此可见,徽州古村落的保护与更新的载体应该是徽州当地的居民。这些居民是最熟悉徽文化的人群,同时也是徽州古村落保护和更新的主要推动力。当地居民不仅要提高对本地地域文化的认识和保护地域文化的能力,同时社会力量也须为他们提供相应的参与平台和机制,让居民在保护文化血脉的同时,还有能力推动地域文化与当地实际发展状况的创新融合。由于徽文化诞生于徽州的古村落,村落又是居民的日常生活场所,所以,只有通过当地居民与村落空间环境的良性互动,有效地进行村落空间环境的保护和更新,才能真正地传承徽文化,使得当地的地域民族文化血脉得到延续。

四、以“人”为核心的徽州古村落的保护更新策略

徽州古村落的保护与更新的关键就是文化的传承。在文化传承的过程中,文化被符号化为各个元素附着在古村落中,比如民居、祠堂、水井、牌坊、工艺构件等。这些构件必须要让具有相同文化背景的居民使用才能激活,使得这些符号成为具有底蕴的文化血脉。随着一代代人生活环境和方式的演变,激活的方式也会逐渐多样,文化符号被激活后的呈现方式也会相应变化,这种变化具有可追根溯源的特点,并通过环境的改变再反作用于居民的生活方式和思维逻辑,一个良性循环的文化血脉延续方式便形成。所以,徽州古村落保护更新在新型城镇化的思路下,其核心是“人”的发展与激活。

传统的古村落保护,更加注重村落本身硬件的维护,忽视了村民自身的生存和发展问题,这导致了基于村落本身硬件保护的价值传承创新缺乏内在动力,容易受到商业市场和政府政策的影响。而民族血脉的延续则流于外在形式,缺乏可持续性。在新型城镇化的新思路下,村民不仅可以成为推动古村落价值保护和创新的主体,同时也成为民族血脉延续的载体。因此,民族文化血脉的延续路径,应该是通过居民对古村落价值进行传承和创新的过程,具体策略应该包括在以下方面:

第一,原住民的生存生活方式与当地社会经济发展需要统筹兼顾。民族文化血脉的延续不仅需要保护现有具有历史遗产属性的建筑、设施和构件,同时也是对当地居民生活方式的维护。因此要深入了解居民的生活方式,在推进村落保护更新的过程中,必须统筹兼顾居民的生活水平与村落整体的发展水平。例如居民在当地的住宅,其的产权和经营权要明确分配,居民对住宅的使用要求与住宅的被保护需求须统一考虑。

第二,业态模式的整合与重置。一个具有文化吸引力的聚落或街道,其带来的外来资本虽然客观上良好地促进了当地的社会发展水平,但是在某种程度上也会冲击本地人的业态模式,在徽州古村落这种矛盾尤为明显。徽州村民的营生方式以手工艺品商贸为主,这种民间的手工艺品可与外来资本投入结合,发展成为具有当地特色的文创产业。在此过程中,应鼓励村民积极参与,将文创产业的发展与家乡的文化保护结合起来,从而提高村民对于家乡文化保护的积极性。

第三,外来人群与当地居民的融合。外来资本肯定带来外来人群,而外来人群的身份属性较为复杂:一方面,他们是旅游消费者,带动了当地消费,提高了当地的旅游品牌知名度;另一方面,他们中的一部分也是建设者和开发者,他们或是艺术家,或是商人。这些人群在古村落中开设民宿、商店和餐饮,与当地祖祖辈辈居住在此的人群生活在一起,那么一个外来人群的身上就有可能具有当地居民的身份。对于一般的聚落而言,外来人群对于当地的社会经济发展具有明显的积极意义,其提供丰富的劳动力和新的技术思想。而对于徽州古村落而言,由于其本身因先前宗族保护而显得具有排他性,在对外来人群的接纳和融合的过程中,难度比一般聚落要高。这就要求徽州古村落的文化血脉延续需要循序渐进,同时也更加需要当地原住民在合理的利益分配下,有序地接纳具有“新居民”身份的外来人群,因为这种具有“双重”身份的“新居民”对促进古村落的文化创新和社会进步具有重要意义。

第四,在对古村落物质形态保护方面,须优化原住民的参与方式。古村落聚落的物质形态包括宏观与微观两个层面,宏观层面一般指的是聚落空间形态,微观层面一般指的是构件形态。这些物质形态不仅是居民日常生活的见证者,也是村落文化和精神内涵的外在表现。比如,徽州理学强调的伦理纲常,影响徽州人对聚落空间的选址和规划,形成了以祠堂为中心的聚落建筑布局。由此可见,古村落聚落的物质形态保护,实际上就是对居民传统生活方式的追溯。在大力发展旅游业的背景下,徽州古村落的保护和开发被赋予了商业价值。在以商业价值为导向的开发过程中,古村落的保护更新既要尊重古村落自身的历史文化,维护古村落的景观风貌,也要兼顾当地居民的个人发展需求,丰富由当地居民直接参与的各种商业形态,以提高当地居民的参与积极性。如,在古村落空间更新改造过程中,考虑到增加商业用途或改进相应空间功能,应扩大当地居民的公共参与渠道;又如在发展以徽州文化为基础的文化创意产业时,可大量收集和采取民间工艺,让当地居民参与到实际的商业设计中,通过产业整合进行文化品牌或设计品牌的树立和提升。只有有效提高当地居民的参与度和积极性,才能促使徽州人对徽州文化的保护与传承具有更强的可持续性。

五、结 论

民族文化血脉的延续是一个极为复杂的命题,其牵涉的因素很多。要保证文化血脉的延续,不能单一局限在文化本身,需要从多点去了解,对文化的形成进行追根溯源。徽文化作为中华民族文化中的重要组成部分,其根源是来自于徽州人祖祖辈辈生活的古村落。徽州古村落的空间布局凝聚了徽文化中的“风水思想”和对“朱程理学”的理解;徽州村落中的建筑体现了浓厚的徽商思想;徽州建筑与设施中的构件,则体现了徽文化中的文化艺术造诣。可见,徽州地区的民族文化血脉要得以延续,须对徽州古村落进行合理地保护与更新。

新型城镇化给徽州古村落的保护与更新带来了新的契机,其对“人”本身加强了关注。以往的徽州古村落的经济社会发展速度快,但在此过程中,不同人群的受益面不同,分配比例不尽合理。外来资本和外来人群虽然对当地经济具有巨大贡献,但是同时也对村落的原住民的发展形成了一定的挑战。一方面,原住民的生活方式受到了外来人群的影响,尤其在“急功近利”的市场经济下,原住民的生活方式和业态会被消极干扰;另一方面,原住民在地区发展的环境下,没有得到相应的收益,容易使得原住民与外来人群产生矛盾,甚至造成原住民的流失,从而造成文化环境的破坏。

因此,原住民与外来人群之间的关系如何处理,在徽州古村落的保护更新的过程中显得尤为重要。二者应相互融合,从而促进古村落业态的繁荣。同时,在聚落风貌的保护过程中,应该更多地将原住民作为参与者和服务对象,最终达到原住民的个人发展与徽州村落社会经济发展的统筹兼顾。总之,在城镇化过程中,民族文化血脉延续不仅需要关注聚落的风貌保护,更要关注作为延续载体的人的健康发展。只有这样,民族文化血脉才会一直真正地延续下去。

[1] 陈胜科.基于双重维度的民族旅游文化符号解析[J].贵州民族研究,2016(8):171-174.

[2] 李东泉. 新型城镇化视角下的地域文化传承[J].中国国情国力,2016(8):37-40.

[3] 林聚任,王忠武. 论新型城乡关系的目标与新型城镇化的道路选择[J].山东社会科学,2012(9):48-53.

[4] 徐选国,杨君. 人本视角下的新型城镇化建设: 本质、特征及其可能路径[J].南京农业大学学报(社会科学版),2014 (2):15-20.

[5] 刘源.徽州古村落社会发展与文化变迁机制探索[J].建筑与文化,2016(2):170-171.

[6] 陆林,凌善金,焦华富,等.徽州古村落的演化过程及其机理[J].地理研究,2004(5):686-694.

[7] 严若谷,周素红,闫小培.城市更新之研究[J].地理科学进展,2011(8):947-955.

Model of National Cultural Tradition Continuation under the Background of New Urbanization: With the Case of Preservation and Updating of Huizhou Ancient Villages

TANG Hongya

(School of Light-textile Engineering and Art, Anhui Agricultural University, Hefei 230036, China)

Cultural tradition continuation is an important symbol of prosperity of the nation. This paper discusses the issue of preservation of national culture under the traditional urbanization model with the case of Huizhou ancient village preservation and updating and the continuation of national culture under the new urbanization model. The paper focuses on the specific human-oriented strategy of preservation and updating of Huizhou ancient villages and points out that the individual development of villagers, integration of local business formats and population integration between locals and outsiders should be paid attention to when the landscape of Huizhou ancient villages is protected. It has reference significance to the regional practice of the continuation of the national culture in China.

new urbanization; national cultural tradition; Huizhou; ancient village; preservation; updating

2016-12-05

安徽省社会科学创新发展研究课题攻关研究项目(2016CX080);安徽农业大学繁荣发展哲学社会科学发展基金一般

项目(2016zs01)

唐洪亚(1990-),男,安徽合肥人,助教。

TU981

A

1008-3634(2017)05-0120-06

(责任编辑 谢媛媛)