农村基层微治理的实践探索及其运行机制①

——以湖北秭归县“幸福村落建设”为例

□余 练

农村基层微治理的实践探索及其运行机制①

——以湖北秭归县“幸福村落建设”为例

□余 练

不同于抓“中心工作”的运动式治理,也不同于抓“主要工作”的一般制度化治理,湖北秭归县通过“幸福村落建设”,在农村基层,治理主体构建了与群众利益关系密切的、日常化的和解决细小琐碎事务的治理体系,从而实现了农村基层的“微治理”。重置利益结构单元,重构村级权力结构,再造村级权力主体,是农村基层微治理的主要做法;解决项目落地、搞好环境整治、处理群众内部纠纷和提高农民组织化水平,是微治理的主要成效;低成本的群众动员、组织而非个人的集体协调机制和熟人社会内部奖惩约束机制是微治理运行的内部逻辑;定位好农村基层微治理,实现低成本运行,是推广微治理模式和供其他地区学习的重要条件。

农村基层;微治理;运行机制;幸福村落建设

一、问题的提出

十八届三中全会提出“推进国家治理体系和治理能力现代化”后,对于如何提升国家治理水平,探索不同地区治理模式,成为学界关注的核心话题,这就包括如何提升农村基层治理,使农村达到善治。税费改革以后,国家和农民关系发生根本变化,基层治理逻辑表现也不同,一方面,乡镇从以前的“要钱”“要粮”转变为依靠上级转移支付,“汲取型”政权走向“悬浮型”政权[1]。在“维稳”压力下,当前乡村基层政权运转表现出“不出事”“不作为”态度,其核心就是消极行政[2]。干群关系普遍出现“不得罪”逻辑,农村基层治理去规则化[3],有私人性治理发展趋势[4]。另一方面,在资源密集型地区或项目不断输入的地区,新的利益集团又在不断形成,大量蚕食国家资源,形成新的分利秩序,并造成乡村治理内卷化[5]。

大量研究表明,无论是基层政府的消极行政,还是地方政府为瓜分利益而达成利益联盟,其本质都是基层政权治理能力不足。贺雪峰指出,税费改革减轻农民负担的同时,也加剧了基层政权的财政困境,削弱基层政府的治理能力,基层政权无法做坏事,但也无法做好事,为农民提供公共服务的能力大为削减[6]。新加坡学者陈安也指出,基层政权丧失了为农民提供公共服务的动力[7]。由于基层政权治理能力的弱化,农村公共品供给缺失而导致农民上访人数增加,威胁农村社会稳定[8]。

对于基层治理遭遇的困境,杨华总结为以下几个方面:第一,农村农田水利和道路等公共品供给严重缺失,一事一议等无法达成;第二,乡村的矛盾纠纷在乡村社会和村级组织内部得不到有效解决,村民之间的积怨越来越深;第三,乡村混混、黑恶势力蔓延,甚至猖獗,严重影响农民生产生活。这一切都是由于税费改革及其配套改革脱卸了农村基层组织的治理责任[9]。另外,在资源密集型农村形成“分利秩序”的利益联盟,在资源稀薄型村庄则出现“无人当村干部”的权力真空[10]。随着资源下乡和项目的输入,村干部对上不能有效对接国家项目资源,对下不能有效回应群众需求,村庄公共品供给难以达成、村民矛盾纠纷无人处理[11]。对于以上诸问题,欧阳静认为,国家基础性权力不足是税费改革后基层治理困境的根源[12]。

以上研究分别从不同层面提出税费改革后农村基层治理的不同行为逻辑和治理困境,并试图对造成的困境进行解释。但是以上研究具有现象描述多、批判力度大和问题展示多等特征,而对于如何提升现代基层治理能力和创新基层治理体系的个案研究颇为缺乏。本文在田野调查的基础上,通过系统地呈现湖北秭归县“幸福村落建设”的做法,揭示出一种不同于运动式治理和一般制度化治理的新治理模式,即农村基层微治理。通过了解这些先进地区治理新模式的主要做法,发现这些地区基层治理新经验,挖掘这些经验背后的内部机制,对于推广和供其他地区学习新的基层治理模式具有重要参考意义。本文以湖北秭归地区的幸福村落建设为例,探讨农村基层微治理的具体实践经验及其运行机制,以此提出微治理的创新之处,为其他地区提供参考。

二、农村基层微治理:概念内涵

长期以来“治理”(governance)与“统治”(governance)一词交叉使用,主要用于与国家公共事务相关的管理活动和政治活动,其基本意涵是指在众多不同利益共同发挥作用的领域建立一致和认同[13]。国际社会有关社会治理理念和基层社会模式转型研究的背景可以分为两个方面:一是市场和政府的双重失灵导致了治理理论的兴起[14];二是传统社区治理的经验得到有关学者的发掘和研究[15]。这促进了治理理论的极大发展。

从层次上看,治理可以分为国家治理和基层治理。在基层治理中,又有两种类型,一种是为完成国家任务,采取自上而下,运用运动式治理和制度化治理等形式完成的“底线治理”。这些治理往往带有“暴风骤雨”性质,具有组织性、目的性、较大规模群众参与性特征,一般以“中心工作”和“专项治理”的形式出现,具有官僚化特点。它既可能是“一票否决”式的,也可能是利益捆绑型的,比如税费以前的“要钱”“要粮”“要命”的收税和计划生育;又比如,税费以后的“维稳”、招商引资和项目争取等工作。

但是,除这些“硬指标”工作以外,还有一些与群众利益密切相关的、日常化的、细小琐碎的、鸡毛蒜皮的,带有“软指标”的工作,笔者称之为农村基层的“微治理”。农村基层微治理表现为和风细雨的工作方式,没有自上而下的行政考核,但是却与农民群众利益息息相关。比如,如何解决项目落地难、化解群众日常矛盾纠纷、搞好环境整治、解决公共品供给“最后一公里”难题等。这些是科层体系下群众日常生活中如毛细血管一般“小事”,但是做不好,又可能成为基层难以治理的“大事”。这可以看做是基层治理中的另一类型农村基层的“高线治理”。

不同于基层治理中的“底线治理”,微治理具有如下特征:第一,治理主体方面,由“高大威猛的精英”转向“细小琐碎的精英”①“高大威猛型精英”和“细小琐碎型精英”,由仝志辉、贺雪峰提出。详见,仝志辉、贺雪峰:《村庄权力结构的三层分析——兼论选举后村级权力的合法性》,载《中国社会科学》2002年第1期。,治理主体的扩大化和群众化,成为微治理得以实现的前提和基础;第二,治理内容的琐碎化和弥散化,由重大事件的治理转向日常化治理,以关涉群众利益的“小事”为主;第三,治理手段的非强制性和广泛性。与收税、计划生育等自上而下的硬指标工作不同,与招商引资、争资跑项等“高大上”的中心工作有异,微治理采用非运动式治理手段,达到发动群众、为群众服务的目的;第四,治理空间的模块化,以“小组”为治理单位,促使治理空间下沉和转移,达到基层组织在权责利上的平衡分布,力求把工作落到实处。

三、农村基层微治理:坝村主要做法

坝村②根据学术惯例,本文对文中县以下的地名和所有当事人姓名均做了技术处理。位于宜昌市秭归县MP镇西南方,地处三峡大坝防护区,为国家生态环境建设及三峡库区“菜篮子”项目重点区。该村面积为4平方公里,以茶叶和蔬菜为主导产业。1996年以前该村有11个生产队,1996为安置三峡移民,接受1个安置组,村民小组合计12个,后来合村并组,小组缩减到5个。秭归县为推进农村社会建设和创新农村基层治理,2012年创建“幸福村落”,在一些示范村进行幸福村落建设。

2012年坝村开始“幸福村落建设”。幸福村落构建的是一个平台和治理体系,通过这个平台和治理体系,完成一系列治理目标。具体地,它是在原农村社区的基础上划分若干“村落”,以村落理事会为组织载体,以“两长八员”为骨干队伍,以经济得到发展、民生得到改善、环境得到保护、设施得到建设、乡风得到净化、正义得到伸张、矛盾得到化解、困难得到帮扶、权益得到保障等“九个得到”为主要内容的村落建设,旨在提高村民幸福指数。“幸福村落建设”的制度建设主要包括以下三个层面。

(一)重置利益结构单元:组变村落

税改前后,全国不少农村地区开始精简机构,合村并组成为趋势。我们发现在当地,合村并组、机构精简给村级治理带来治理难题。第一,村组范围大,组织群众困难,公益事业难以建设。秭归县是典型的山区县,农村实行合村并组以后,一般建制村面积都在10平方公里以上,平均人口2000人,国土面积较大,20平方公里以上的村达22个,其中最大的QY镇JL村国土面积达49.5平方公里,但人口仅有775人。山大人稀,居住分散,导致很多公益事业无法覆盖到大多数村民,村民意见难以达成。第二,村干部人数减少,社会管理缺位。合村并组前,秭归县共有432个村,1728名村干部。合村并组后,全县的村级数量缩减为186个,村干部缩减为744名,干部人数减少984人,不足之前的二分之一。一方面,村干部管理难度大,想办的事儿没法办成;另一方面,社会力量闲职颇多,一些能人、有威望的人不能发挥自己的作用,合村并组之后赋闲在家。农村社会管理缺位,社会服务水平和质量不能满足群众需求和愿望。

2012年坝村成为全县“幸福村落建设”示范村,开始幸福村落建设,对村下面的小组进行改组,村落成为新的治理单元。据统计,幸福村落创建后,全县186个村由过去的1152个村民小组变为2055个村落。构建新的治理单位村落,本质上是还原以生产队为基础的熟人社会治理单位,这为构建新的有效治理体系提供了社会基础。

(二)重构村级权力结构

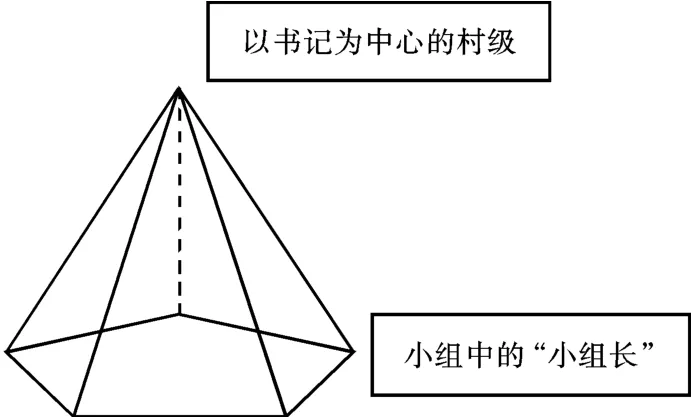

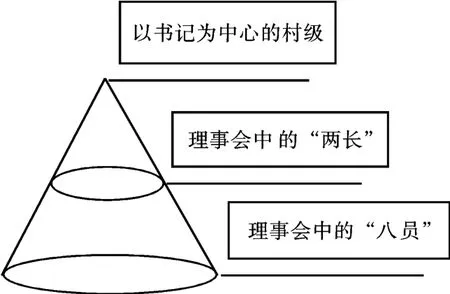

2012年坝村对村下面的小组进行改组,村落构成新的治理单元。在村落内有理事会,并且设置“两长八员”。具体的,坝村5个小组被还原为13个村落①这里的村落,实际上是以前的村民小组。原来的12个村民小组变为现在的13个村民小组,是由于三峡移民安置了50多户,被单独设置为一个小组。也就是说,这13个村落实际上是为合村并组前的小组。,在村落中设置理事长,替代原来小组长角色。理事长下面又设置宣传员、张罗员、经济员、监督员、帮扶员、调解员、管护员和环保员“八员”。需要说明的是,经过三五年的探索,“两长八员”,并不是10个人,而是3~4个人。“两长”具体指“理事长”和“党小组长”,由1人兼任,同时还可能兼任“八员”中的职务。“八员”职位通常也只由2~3个人承担。3~4人构成的理事会把以前小组为单位的治理单元和权力结构彻底改变。村级层面的权力结构由点(村级)—点(小组长)结构变为点(村级)—面(村落理事会)结构。由“点—点”到“点—面”,基层权力结构不仅在横向上扩大覆盖面,而且在纵向上拉伸权力结构链,从而使“五棱锥”的权力结构变为“双层圆锥形”的权力结构,如下图所示:

“幸福村落建设”之前的村级权力结构

“幸福村落建设”之后的村级权力结构

“五棱锥”是坝村幸福村落建设之前的村级权力结构,棱锥的顶点表示以书记为核心的村干部权力,处于村级权力的顶端。棱锥底下的五个点表示五个小组权力。由于每个小组只有组长,因此表示为五个点。“双层圆锥体”是坝村进行幸福村落建设之后的村级权力结构,圆锥顶点表示以书记为核心的村干部权力,处于村级权力顶端。圆锥中层表示村落理事会中理事长的权力,这里有13个村落,就有13个村落的理事长(党小组长)。圆锥的底层表示以理事长为权力核心的“八员”结构。从“五棱锥”到“双层圆锥体”,村级权力结构在纵向上得到拉伸,在横向上实现扩展。权力主体等级由两层变为三层,等级层次结构更加明显。通过再造组织、构建理事会,把原先覆盖很广的小组划分为以自然村为主的村落,由5个小组变为13个村落,并且组级“干部”从原来的5个小组长变为每个组3~4个的“两长八员”。据统计,幸福村落创建后,全县186个村由过去的1152个村民小组变为2055个村落。村干部和小组长也由过去的1847人增加到11000人。可以说,改组后的村级实现了一张全覆盖的治理结构之网,避免了权力真空。

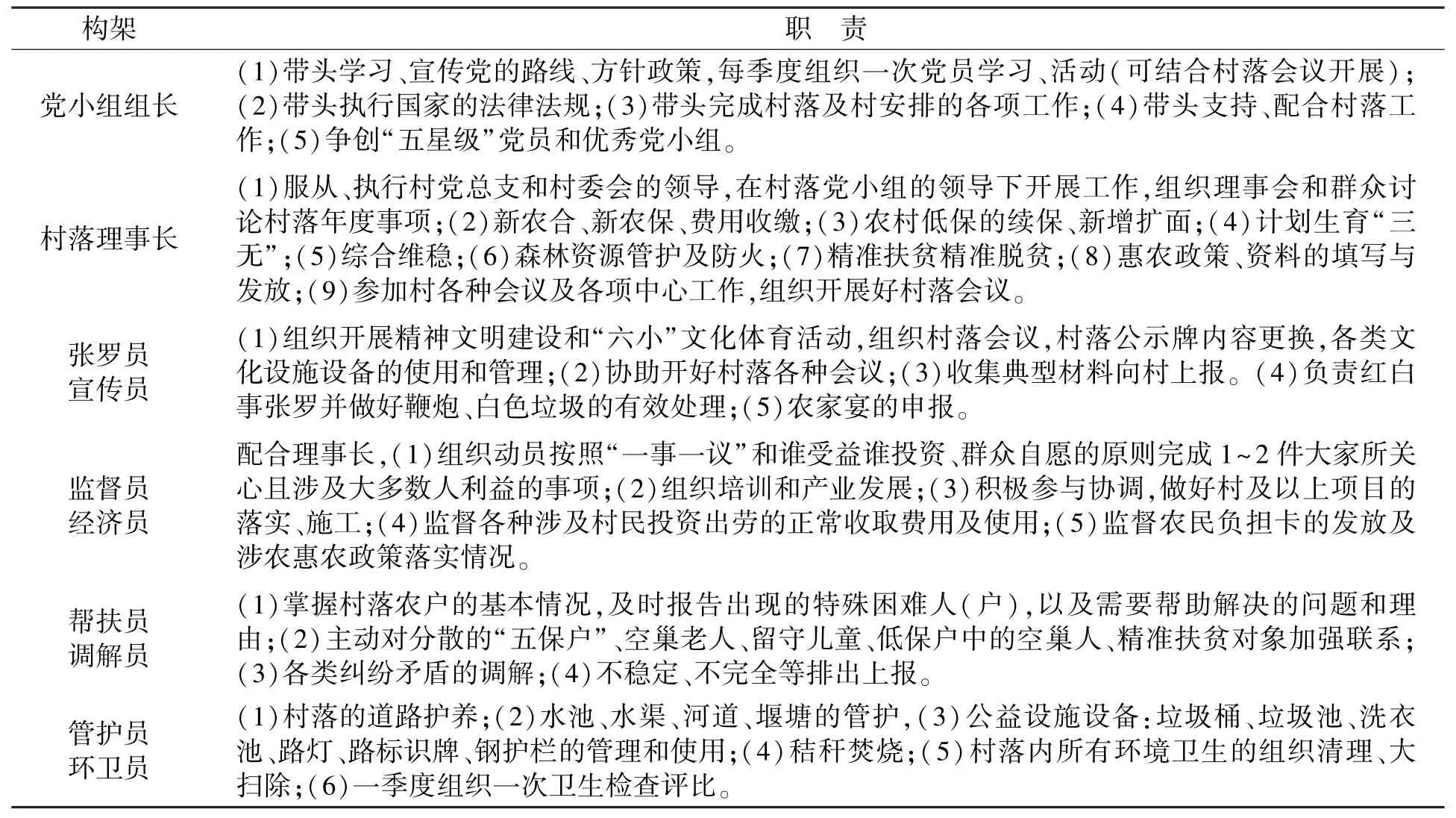

(三)再造村级权力主体:“两长八员”

精英和一般群众构成治理和被治理的两个重要主体。在村庄权力的内部和外部结构中,村庄精英具有承上启下的中介地位,是村庄权力互动的交叉和集合点,精英结构构成村庄权力结构的重要侧面,也是村庄权力结构分析的切入点。根据不同的需要,我们把精英分为强势精英、边缘精英,以及宗族精英、宗教精英、帮派势力和经济乡绅精英等,但是总体来看,体制精英和非体制精英构成精英研究的主要框架[16]。坝村进行“幸福村落建设”的主要点就是把“非体制精英”进行“体制化”,把非村干部的“边缘精英”进行“(半)正式化”,形成庞大精英治理主体的治理体系。

表1 吸纳细小琐碎的精英:再造村级权力主体——村落构建及主要职责

从表1可以看出,“两长八员”构成村级治理的重要主体①需要说明的是,经过多年探索,一个村落的“两长八员”的数量由过去的6~8人,到现在的3~4人,这是由于人太多,就会“龙多蛇靠”(村民语),就会形成“虚”职位,于是,多个职位划到一个人是比较通常的做法。“两长”一般为同一人兼任,“八员”也只是具体的、职能划分,一般为3~4人,而且可能由“两长”兼任。比如,4村落“两长”是吴有朋,张罗员和宣传员也是吴有朋,监督员、帮扶员和调解员是皱功文,管护员、环卫员和经济员是傅永庚。也就是说,4村落的“两长八员”共计4人,这个人员数量具有代表性。,他们有明确的职责分工,有一个有力的权力核心,即理事长和党小组组长(通常这两个职位为同一人)。“两长八员”结构替代小组长一职,村级治理人员从原来的10人扩展到50多人,治理人员迅速增加,体制动员能力得到快速加强。再造村级权力主体,“两长八员”替代“小组长”具有重要意义。权力主体等级化更加明晰,村干部“双重角色”开始发生角色分离。通过组级权力的再构建,村干部和村落两个层级更加明晰,村干部作为“国家代理人”和“社区守望者”、“当家人”的双重角色朝着“代理人”的角色转变,职业化和专业化加强。理事会成为群众自治性组织,更多体现群众诉求和利益,成为村干部和村民之间的重要“接点”,也成为村级治理的有效抓手。以前“老百姓觉得村里就是国家,村干部代表的是政府;村儿,就是政府外的小政府”,村民自治不能体现他们自己的想法,现在“理事会是由他们选出来的,是为他们办事的”,他们对待村民自治的理解不同。因此,一些细小琐碎的精英“体制化”,成为“半正式干部”,权力主体等级化,村干部角色分离,构建一个能够代表群众利益的自治性组织,是坝村实现善治的一个重要方面。

四、农村基层微治理实施效果与运行机制

在重置利益结构单元,重构村级权力结构和再造村级权力主体的制度性框架下,坝村基层治理在多个层面得到改善,困扰基层治理的主要难题得到化解。

(一)农村基层微治理实施成效

1.化解项目落地“最后一公里”难题

税费改革以后,项目成为满足农民公共品的主要渠道,但是,不少项目不仅需要国家出资,还需要地方配套或社会自筹,国家资金只是起到“四两拨千斤”的效果[17]。筹资酬劳,成为地方政府抓包项目、推动项目落实的关键问题之一。这导致的后果是,有经济实力的村竞争项目,而无实力的村躲闪项目①该概念见折晓叶、陈婴婴:《项目制的分级运作和治理逻辑——对“项目进村”案例的社会学分析》,载《中国社会科学》2011年第4期。。无论如何,要解决公共品供给,就必须依靠国家的项目资源。坝村属于三峡移民贫困县,项目资源丰富,仅2015年一年就获得国家项目资金560万元,但村干部提出,“2000年以前,项目资金的钱村里可以自己做主,项目可以强制做。现在都是专款专用,有很大的限制。大多数人要办的事情,少数人阻拦,这就很难办”②此文来自笔者访谈记录。访谈对象:坝村陈书记;访谈时间:2015年12月22日下午;访谈人:桂华、余练、谢小芹、刘成良、陈文琼。。

自幸福村落建设以来,坝村逐渐化解项目落地难这一难题,最主要的办法就是通过“压力下沉”,村落与村落之间形成竞争,由村落争取项目,激活村落内部组织能力和动员能力。筹资酬劳,摆平“钉子户”,达到项目要求条件者,获得项目。比如,坝村有一个国家投入20万元的饮水工程项目,但是需要村落配套部分资金,每个人大约需要交二三百元。四村落缺水,想争取,但由于有几户不愿意,村落内部没有协调好,错失项目良机,最终项目被其他村落拿走。坝村陈书记对我们讲,“本着‘谁受益,谁投资’的宗旨,项目落地时需要的配套资金要村民自己承担”。这就如村一级在县乡一级争取项目一样,实行项目抓包,有条件者更有机会争取到项目。通过“压力下沉”,也就把村落这个组织激活了,群众自治基础上的村落与村落之间形成竞争,如此化解由村一级包办项目、解决项目落地和公共品供给“最后一公里”难题。

2.搞好环境整治,实现美丽乡村

近年来美丽乡村建设为农村社会最主要的工作,全国各地都掀起美丽乡村建设的热潮。尽管并非每个村都有美丽乡村建设的项目,但是环境整治却成为每个村庄投入的重点工作,尤其是在江浙地区③2015年暑期,笔者和团队一起到浙江绍兴地区调研,发现该地区在环境整治方面投入的物力、人力惊人。,美丽乡村、环境整治,成为全国农村必须抓的重点任务,有的地方甚至对此“一票否决”。为了环境整治,基层政府采用运动式治理的方式,动员巨量资源,但是收到的成效并不明显。通过构建新的治理体系,坝村划片分区,把责任落到户、落到人,实现“事事有人管,人人有事做”的责任网,把美丽乡村落建设落到实处。

村落理事会的构建和“两长八员”的形成,将村落里的“事儿”与“户”联系起来,从而实现“事事有人管,人人有事做”的格局。比如,在环境卫生清理上,事与户形成就近原则,每户要打扫好屋前屋外的环境卫生,几户一个垃圾桶。在村落层面有公示牌,形成一种约束机制。如有人不尽义务,由“八员”中的管护员和环卫员进行协调,如果再有麻烦,也可以由理事长进行协助治理。环境治理主要责任落实到户和人,将责任目标层层分解,实现低成本的治理。另外,对河道等无人管护地区,就由环卫员进行清理,并实行河长制,一年定期清理若干次,对干得好的村落给予奖励。如此,在环境整治上实现分类整治,给予一定奖励,将环境治理整合到常规性治理的制度框架中,实现低成本和深度的群众动员。

3.有效处理群众内部纠纷,将矛盾化解在基层

税费改革后,农村基层因为“要钱”导致干群矛盾的事件减少,但是,由于利益输入,新的矛盾又在不断增加,并且由于此时期利益大、涉及面广,很多事件可能引起群体冲突。有关上访研究便认为,农村治权的弱化,国家基础性权力的不足是农村矛盾不能得以有效化解的关键变量[18]。对于这一解释,笔者颇为认同。动员群众能力减弱,化解纠纷矛盾的能力降低,成为税费改革后农村基层的普遍状况。不过,在坝村,由于“幸福村落建设”,在更小治理单元搭建起“两长八员”的理事会组织,使农村基层的矛盾得到有效化解,群体性矛盾消失。坝村书记提出,以前是村干部——小组长——村民,小组长干工作,如果小组长得力还可以;如果小组长不得力,很多事情都无法落实。老百姓的事儿办不了,上面交办的事儿也完不成。“两长八员”架构起来后,你不干,他干,总有人干。一名村落理事长讲,“一个人(小组长)是干部,三个人就是一套班子;三个人好办事,一个人做得再好,做工作时也只有80%、90%的人听,总有5%或10%的人不听。一人说话,两人帮腔,很多矛盾和问题就能够很好的解决”①此文来自笔者访谈记录。访谈对象:坝村1村落理事长高某;访谈时间:2015年12月25日上午;访谈人:贺雪峰、桂华、谢小芹、余练等。。

实施新的治理单位和设置“两长八员”理事会以后,农村基层矛盾被化解在基层,“小事不出村落,大事不出村”、“上访人数变为零”成为目前坝村基层治理的新常态。能够将矛盾化解在基层,首先在于“两长八员”中设置了专门的调解员,他的主要职责就是调解各类矛盾和纠纷;其次,新的“补救机制”建立。如果此纠纷矛盾调解员无法完成,其他“七员”和理事长就会一起帮忙进行协调,这就是所谓的“一个人说话,两人帮腔”的道理,如此,很多矛盾和问题就能够很好解决。专门的调解员制度和多人协调的补救机制成为坝村妥善处理内部矛盾纠纷的关键。

4.提高农民组织化水平,找到村民自治新路径

“幸福村落建设”合理界定村落范围,按照“地域相近、产业趋同、利益共享、有利发展、群众自愿、便于组织、规模适度”的原则,以自然村为主,每个村落控制在50户左右,在一二平方公里,找到发动群众的新单元,农村村民自治单位下沉到村落,实现农村基层的“微自治”。这就把国家农民关系,从村干部与农民的“公-私”关系中转化为村民内部熟人社会中的“私-私”关系中,基层治理的规则也随之改变。治理的公共规则走向熟人社会内部的私人关系,权力的运作也更加微观和隐秘;同时,这种治理成本更低,效果更为显著。自治单位下沉,村民民主选举、民主决策、民主管理和民主监督的能力得到强化,村民参与政治的效能感提高,基层政府的合法性得到加强。

农民天生是“一袋袋的马铃薯”,农民的个体化和原子化致使组织化程度低,合作难以达成。幸福村落建设之前,村级权力结构由村干部和村民小组长两级组成,村干部和农民之间的交往规则基本上是“公”与“公”的交往,村干部和农民之间缺乏一个可以转化和缓冲的过渡地带,因此老百姓就认为“村里就是国家,村干部代表的是政府”。“国家代理人”而非“社区守望者”是很多农民对村干部的定位。但是,幸福村落建设实施之后,村级权力结构由村干部到理事会中的“两长八员”,村干部和群众连成一片,“两长”和“八员”既是民选,又是民治,既是“干部”,又是“群众”,由此出现半正式化的干部和群众之间的无缝连接,新的群众路线和动员体制形成。

(二)农村基层微治理运行机制

坝村“幸福村落建设”以来,在公共品供给、环境整治和纠纷化解等方面取得积极成效,这些与村民的日常生活密切相关,是面向群众的“小事”,但却是治理基层的大事。坝村积极地回应基层大多数农民的需求,其运行机制表现在以下几个方面。

1.低成本的群众动员体制

坝村自村落构建和设置“两长八员”以来,解决农民群众诸多问题,逐渐使农村基层走向善治,究其根本是建立了一套低成本的、深入发动群众的动员体制。它的低成本表现在两个方面:一是理事会成员薪酬结构低,人员工资成本低,荣誉和责任大于物质奖励;二是在理事会运作方式中的动员成本低。

首先,与村干部工资存在较大差异,理事会成员薪酬低。村干部工资主要来自财政拨款,而理事会中“两长八员”工资主要来自外来项目资金和村集体收入。比如,2015年坝村理事会“两长八员”收入就来自农村设施管护费、镇道卫生费和环卫管理专项经费等项目资金,另外还有村集体收入4万元,共计10万元。理事长和“八员”的工资,主要是鼓励性的,荣誉和责任大于工资性收入。理事会中最重的一块是理事长的工资,每年2000~4000元。每年村里对全村理事长工作进行评比,根据工作完成情况,分为一二三等,优秀者给予奖励。“八员”的工资主要是务工补贴和开会补贴,一年只有几百元,如果被评上“优秀村落八员”,奖金分别是400~1000元不等。“两长八员”工资不高,收入并不具有较大吸引力。“钱不多,没啥意思”,但“大家选的,选出来就得干啊”,荣誉和信任第一位。

其次,通过开会的形式动员群众,实现动员的高效和低廉。从村干部——理事会——村民,理事会的“两长八员”结构,成为村干部和村民之间的重要接点,也形成严密的治理之网。通过开各种会,以书记为核心的村一级迅速地将行政任务自上而下传达到基层民众,同时对于村民的各种需求,通过理事会上传到村一级。据统计,每年村里的会议就有二十多次,包括村民代表大会、每个月的理事长会议、八员会议、党员代表大会、村民大会等。坝村开会之多,令笔者和调研团队瞠目结舌。在缺乏内生性权威的坝村,开会有着重要作用,它培育了村民的公共规则,为村集体组织建立合法性,并且能够低廉而高效地动员群众。村干部说,“开会就是动员,开会形成权威,达成共识,开会就是一种教育”①此文来自笔者访谈记录。访谈对象:坝村陈书记;访谈时间:2015年12月23日下午;访谈人:陈文琼、桂华、谢小芹、刘成良、余练。。

2.组织而非个人的集体协调机制

微治理并不是对村民小组长权威的重塑,而是在一个更为合理的治理单元内培养起一个更有主体性的群众议事性组织。这个组织结构中的成员、理事长和“八员”都由民选产生,“得票最多者”成为理事长,其他“八员”也要按票数来安排。可以说,“两长八员”的担当者,实际上是在一个社区内最富有社会资本的人。据调查,这些“两长八员”是村落中最有威望的人物,一般来自老干部、老党员、老教师和退伍军人等群体,他们政治觉悟高、动员能力强,具有较强的奉献精神。但是,正如村干部所讲,一个人能力再强,社会关系再好,“做工作时也只有80%、90%的人听,总有5%或10%的人不听”。微治理能够成功的关键还在于“一个人说话”,旁边有“两个人帮腔”。目前一个村落里,“两长八员”有3~4人。“班子”替代个人,是微治理达到善治的最主要方面。

“两长八员”3~4人的结构,优于小组长一人结构的根本在于在社区治理中有组织协调机制。第一,3~4人的理事会结构,扩大了干部的群众基础,有利于工作的开展。基层权力的非正式运用表现在,基层权力的“公”和“私”之间可以随时转化。依靠人情和面子等私人社会资源治理村庄是通常做法,一个人的社会关系有限,多个人的社会关系基本就覆盖到了整个社区,于是出现了理事长不能做的工作,其他“八员”能办到。“两长八员”一般是村里的老干部、老党员、老教师和退伍军人,他们的社会关系网广、经济实力强,说话有分量,在村中有号召力,有广泛的群众基础,赋予他们以“公”的角色,就扩大了私的关系。第二,3~4人的理事会结构能够形成一个内部自治结构,有利于组织协商。“三个臭皮匠赛过诸葛亮”,“两长八员”3~4人的结构,可以很好地形成一个班子,可以对自上而下的任务进行贯彻,对自下而上的群众意见进行汇总、讨论和决策,更能形成一个具有民主选举、民主决策、民主管理和民主监督的自治单位。

3.熟人社会内部的奖惩约束机制

基层治理一直面临如何治理“钉子户”和避免农户搭便车的困境。坝村实施微治理的一个主要做法就是将治理单元重新调整,将合村并组后的大组还原到以自然村为基础的村落,这就使治理的单位回到熟人社会中,这对基层治理逻辑发生重要改变。人与人之间的“亲密感”和“熟悉感”增强,治理被还原到日常生活的互动中,治理与人情、治理与面子、治理与交换、治理与做人等紧密联系在一起,治理关系融于日常互动和交往。长期的交换互惠关系可以在人与人之间形成一种有力的约束机制和奖惩机制,以此约束“钉子户”和搭便车的行为。

比如,在环境整治中,村落划分为责任区,在每个责任区形成责任人,就近农户负责自己区域的卫生,每口井、供水池和公益设施等管护到人,三户人家清洗一次洗衣池,三户一班,一周清洁一次,“如果有人不干,一两次还行,时间长了,别人就把你看扁了”①此文来自笔者访谈记录。访谈对象:坝村3村落理事长GFZ;访谈时间:2015年12月24日上午;访谈人:余练、刘成良、桂华、谢小芹、陈文琼。!还比如,在项目落地过程中,村落通过民主决策的方式筹资酬劳,如果对于急需的公益事业有人故意不配合,那么其他人就可能对他“冷眼”相待,甚至“指桑骂槐”,对这个人形成负面评价。另外,村里通过内部评议的方式在重阳节评选出孝敬老人户,对此给予奖励,认为自己有条件而未当选者,对此还会向村里反应。

在一个村落熟人社会内部形成一个自治单位,项目落地、公益事业的完成和环境工作的开展均把人拉到一个人情网中,通过开会和协商,形成多数人对少数人的压力,构建大多数对“钉子户”的监督。“看扁了”“指桑骂槐”等话语,包括一些闲话,使治理不必通过强势的手段进行。闲话和道德话语等本土性话语对“钉子户”和搭便车的人形成冷暴力,以此使他们成为村庄的边缘人。治理回归到熟人社会内部的监督系统中,形成相互之间的约束。对于行为表现良好者,给予积极的评价;对于破坏分子、钉子户给予消极评价。在治理的“权责利”关系中,每一个人都会受到他人的监督和约束。

五、结语

税费改革以后,农村基层成为维持性政府,普遍出现“不得罪”逻辑和“不作为”的消极治理。在压力型体制下,为完成上级政府目标,下级政府通常采用运动式治理和常规式科层管理体制完成上面委派的中心工作,这导致大量的资源浪费和治理结果的反弹。大量研究认为在资源输入背景下,国家基础性权力不足致使项目落地难,基层处于难作为的尴尬境地,很多村民急需要办的事情无法解决。相反,微治理避免了税费改革后国家治理能力不足的问题。通过幸福村落建设,坝村建立起一套微治理的制度平台,找到了组织群众、发动群众的新模式。通过以村落代替小组,成立理事会组织,民主选举“两长八员”,构建起精密的治理结构之网,避免了权力真空。巩固和深化基层治理能力,是地方基层治理模式的一种创新。

首先,微治理成为当前资源输入下避免分利秩序和利益联盟的新途径。随着国家资源的输入和市场资本的下乡,不少村庄的利益和资本也渐趋密集。利益和资本带来分配,利益和资本也带来村庄事务的密集和繁琐,如此就需要一个更为完善和精细的治理体系。我们发现,东部沿海地区的农村基层普遍有较多的基层管理人员,分工明确,治理精细。另外,城中村、城郊村也是如此。随着国家和市场双重资源的输入,越来越多的中西部地区,也开始走向利益和资本密集,这些地方就非常需要微治理。

其次,通过微自治,基层政府找到了组织群众和发动群众的新钥匙。坝村成功实现基层微治理,将农民群众关切的、需要解决的小事化解在基层,最主要的是在村和村民之间找到了一个更为有力的抓手——村落理事会。由理事会的“两长八员”对村落进行治理。虽然,理事会是村级组织在小组的延伸,它的制度和框架也是在政府的指导下构建,但是,它的运作却是一个自治单位,是农村社会的自组织。理事会中的理事长和“八员”均由村民民主选举,理事长和“八员”均在村民的监督之下工作。他们具备了“公”的角色,但他们不是“干部”,半正式干部是他们的角色定位,由此才能顺利实现微治理由下而上、由内而外的广泛的社会参与。

总之,微治理提升了农村基层治理水平,避免了基层权力内卷化。微治理以低成本的群众动员体制,走出了一条不同于一般常规式制度化治理的群众路线,将基层民主下沉到更小的治理单元。微治理解决的是与群众关系密切的“小事”,是日常化的治理。需要注意的是,微治理持续运行的另一重要因素是低成本的运作。与科层化的官僚制不同,村落的理事会组织是非正式性的,“两长八员”也是非正式性的或者说是仅是半正式的,他们的非正式性和半村干部特征将他们与职业化的村干部区别开来,如此才能拉近他们与村民的距离,成为村民、群众意志的代表。同时,“两长八员”薪酬少,主要以荣誉、信任鼓励村民参与理事会的方式激发基层精英和积极分子参与村庄政治的热情,降低了基层治理成本,拉近了群众关系,这是农村基层推广微治理和供其他地区学习的重要条件。

[1]周飞舟:《从汲取型政权到“悬浮型”政权——税改改革对国家与农民关系之影响》,载《社会学研究》2006年第3期。

[2]贺雪峰、刘岳:《基层治理中的“不出事逻辑”》,载《学术研究》2010年第6期。

[3]王会:《乡村治理中的“不得罪”逻辑》,载《华南农业大学学报(社会科学版)》2011年第3期。

[4]余练、王会:《论乡村社会的私人性治理》,载《中共宁波市委党校学报》2013年第5期。

[5]陈锋:《分利秩序与基层治理内卷化:资源输入背景下的乡村治理逻辑》,载《社会》2015年第3期。

[6]贺雪峰:《税改改革的政治逻辑与治理逻辑》,载《中国农业大学学报(社会科学版)》2008年第1期。

[7]陈安 :《1994年税制改革以及对中国农村财政结构的影响》,载《中国乡村研究》(第7辑)2010年第1期。

[8]田先红、杨华:《税改后农村治理危机酝酿深层次的社会不稳定因素》,载《调研世界》2009年第3期。

[9]杨华、王会:《重塑农村基层组织的治理责任——理解税费改革后乡村治理困境的一个框架》,载《南京农业大学学报(社会科学版)》2011年第2期。

[10]孙敏、田孟:《从“自利”到“自制”:村级治理规避“分利秩序”的机制分析》,载《西南大学学报(社会科学版)》2017年第1期。

[11]李祖佩:《论农村项目化公共品供给的组织困境及其逻辑》,载《南京农业大学学报(社会科学版)》2012年第3期。

[12]欧阳静:《村级组织的官僚化及其逻辑》,载《南京农业大学学报(社会科学版)》,2010年第4期。

[13]俞可平:《治理与善治》,北京:社会科学文献出版社2000年版。

[14](英)鲍勃·杰索普:《治理的兴起及其失败的风险:以经济发展为例的论述》,载《国际社会科学杂志》1999年第1期。

[15](美)奥斯特罗姆 :《公共事务的治理之道》,余逊达、陈旭东译,上海:上海三联书店2000年版。

[16]叶本乾:《村庄精英:村庄权力结构的中介地位》,载《中国农村观察》2005年第1期。

[17]渠敬东:《项目制:一种新的国家治理体制》,载《中国社会科学》2012年第5期。

[18]申端锋:《乡村治权与分类治理:农民上访研究的范式转换》,载《开放时代》2010年第6期。

The Practical Exploration and Operation Mechanism of Micro-Governance in Rural Areas——Taking “Happy Village Construction” in Zigui County,Hubei Province as an Example

YU Lian,Xinan University

Different from scratch “center” of mobilized governance, and also different from grasp the“main” general institutionalized management,through the Happy village construction,the governance body of Zigui county in Hubei province has built the system of governance that that is close to the tiny trivial affairs system of governance, so as to complete the rural grassroots“micro governance”.Reseting the interests structure unit,reconstructing the village power structure and reengineering the village-level power main body are the main methods of rural grassroots“micro governance”.Solving the project to the ground, doing a good job in environmental management, handling the internal disputes and raising farmers’ organizational level, are the micro management of main results.Low cost of mass organization,collective coordination mechanism of the organization rather than the individual and acquaintances society internal disciplinary constraint mechanism are the micro management to run the internal logic.Positioning rural grassroots micro governance to realize low cost operation is the micro management promotion and the important aspects learned by other rigions.

rural grassroots; micro management; operation mechanism; happy village construction

D422.6

A

1671-7023(2017)06-0011-09

余练,西南大学教育学部中国乡村建设学院讲师,华中科技大学中国乡村治理研究中心研究人员

重庆市社会科学规划博士项目“三权分置背景下农民土地权益保护研究”(2016BS039);教育部哲学社会科学研究重大公关项目“完善基层社会治理机制研究”(14JZD030)

2017-06-14

① 2015年12月到2016年1月,笔者和华中科技大学、西南财经政法大学、武汉大学等部分师生一起到湖北秭归县进行为期20天农村基层治理创新调查,参加成员包括贺雪峰、桂华、刘成良、谢小芹、陈文琼、袁明宝、雷望红、张雪霖等。此文是集体讨论成果的一部分,再次表示感谢,当然文责自负。

责任编辑 胡章成