居住方式对青少年健康的影响

——基于中国教育追踪调查数据的实证研究

□梁海祥

居住方式对青少年健康的影响

——基于中国教育追踪调查数据的实证研究

□梁海祥

本文使用中国教育追踪调查2013-2014学年和2014-2015学年两期追踪数据,研究父母与孩子的居住方式是否影响以及如何影响孩子的健康状况。结果显示,与双亲同住的居住方式更有助于孩子的健康。在不同居住方式下形成的生活方式、家庭社会经济地位和父母互动情况都会有差异,而这三种机制影响着青少年的健康。与父亲同住的孩子比与双亲同住的健康差,两种居住方式间父母互动的差异则是主要原因。伴随着中国人口频繁流动产生大量的流动与留守儿童,而父母与孩子居住方式的改变使得传统家庭中健康功能遭受破坏,因此会对孩子的健康造成损害,从而产生新的健康不平等。

居住方式;健康不平等;青少年;剥夺机制

一、研究问题

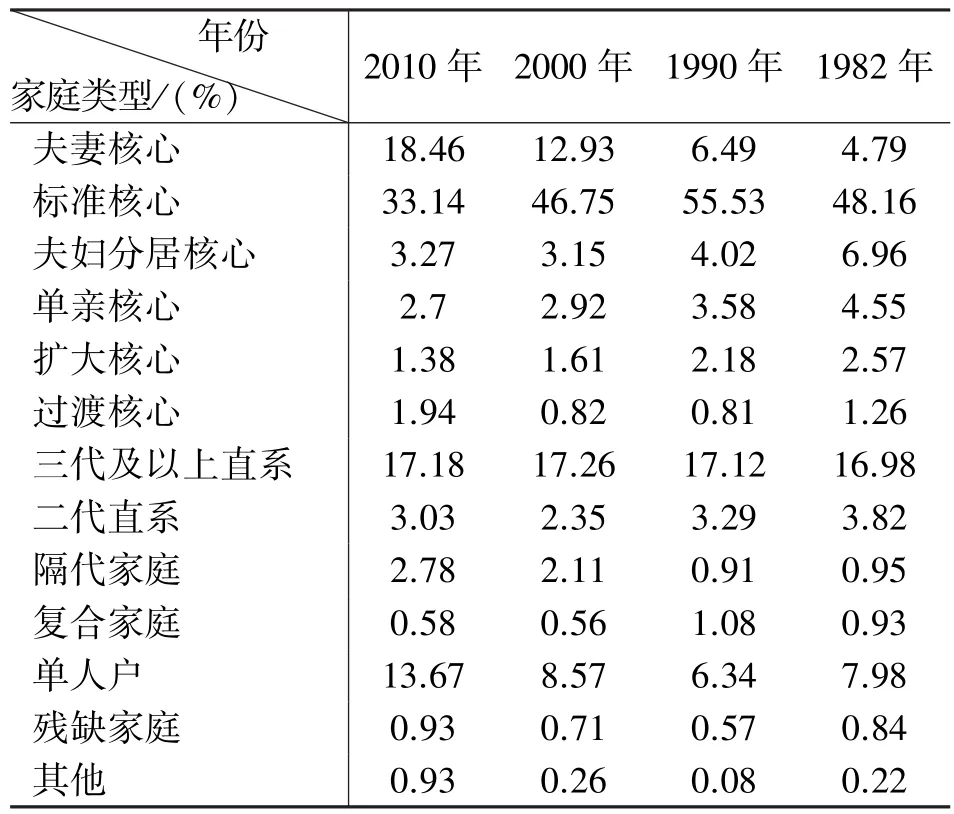

Smilkstein在1980年将家庭定义为“能提供社会支持,其成员在遭遇躯体或情感危机时能向其寻求帮助的,一些亲密者所组成的团体”[1]。其中隐含地体现出了家庭的功能性,同时也印证了功能主义的观点,即家庭是孩子生长的最基本的社会组织和社会制度,对孩子成长和以后的生活至关重要[2]。家庭结构实质上体现的是家庭成员的组成,以及家庭成员间的相互作用、相互影响的状态,并且由这种状态形成相对稳定的联系模式[3]。但是这种稳定的结构在中国社会发展的大背景下也发生着变化,杨舸利用“中国家庭动态调查”(CFPS)数据结果显示,现在的家庭规模不断缩小,居住方式也同时发生了显著变化,具体表现为核心家庭比例下降,直系家庭、单人家庭、空巢家庭比例提升[4]。王跃生利用综合调查数据分析出中国城乡家庭结构变动如表1所示,从1982年到2010年全国的家庭结构发生了巨大变化[5],例如夫妻核心家庭比例在1982年为4.79%,到2010年这个数据上升到18.46%。因此随着社会转型,居住方式发生变化,随之而来的家庭功能也发生变化。在中国政府组织发布的《中国家庭发展报告2014》中就提出中国家庭面临的三大挑战,其中一个就是因城镇化产生的流动家庭和留守家庭困难[6]。

对老年人群体来说居住模式影响的是自身养老问题,居住方式和代际模式的变迁使得家庭功能减少,其中家庭养老的作用也在减弱[4]。另外对正在工作的群体来说,居住方式对女性与男性劳动参与率及工作时间也有不同影响,研究发现多代同堂家庭中老年父母会协助子女料理家务,这样就有助于她们投入更多的工作时间[7]。对孩子的影响,家庭功能对心理健康影响均具有显著性[8]。从心理学上探讨在不同居住方式中儿童的人格特征及其差异,结果显示与离异重组和留守寄养家庭的儿童相比,正常家庭的儿童精神健康更好(精神质得分要低,掩饰性得分高,并且差异有统计学意义)[9]。研究也同样发现传统家庭、核心家庭、特殊家庭三组的学生心理健康水平基本一致,但传统家庭以人际关系敏感为主,核心家庭以强迫为主,特殊家庭以抑郁为主[10]。学者在研究居住模式对家庭功能的作用,发现子女需求影响着是否决定与父母同住[11],这就更说明了家庭功能的重要性,而另一方面居住方式成为家庭功能的体现。

不同于西方家庭因婚姻解体导致的结构变化,中国大量的留守与流动儿童出现,是由于城镇化导致居住方式变化后的结果,因此很多学者从居住方式的角度研究留守、流动情况下儿童的精神健康。研究中多关注留守儿童的健康状况,结论显示留守居住方式、家庭功能和健康之间存在着相互影响,原本核心居住方式的变化减弱了留守家庭获取社会支持的能力,从而会影响在这样居住方式中个体的健康状况。在隔代型的留守家庭中,留守儿童无法得到父母的照顾和抚养,其精神状况则会变差,具体体现在孤独倾向、焦虑度、身体疾病症状等均明显高于父母一方和孩子共同留守的家庭。空巢型和隔代型留守家庭的社会健康最弱,留守家庭由于核心角色的缺失,留守老人必须为自己乃至留守儿童的健康做出决策,而往往这样都会导致孩子健康受损[12]。

本研究以初中学生为研究对象,主要研究孩子与父母的居住方式是否对他们的健康产生显著性影响,使用“中国教育追踪调查”(CEPS)2013-2014学年和2014-2015学年两期的追踪调查数据,试图回答两个问题:第一,青少年与父母的同住形式会不会影响他们自身健康;第二,同住形式通过什么机制影响青少年的健康。本研究也试图探讨新的社会环境下,孩子与父母居住形式的改变给青少年健康不平等带来的变化。

表1 中国家庭结构变迁

二、文献回顾及研究假设

家庭是通过情感将个体联系在一起的经济单位,因此家庭作为成员的重要生活场所,对成员的健康庇护主要体现在情感支持和工具支持两个方面[13],其中婚姻体现情感支持的功能,家庭经济情况则体现工具支持的功能。婚姻关系是成人生活中最重要的关系,婚姻状况同个人的心理健康和身体健康密切相关,在婚者相比其他“非在婚者”有更好的身体功能,更低的心理压抑等,并且这种密切相关的趋势在不同的文化和历史背景下持续稳定[14]。另外基于婚姻对成年人口的情感支持作用,在婚者在追求心理健康、身体健康等方面的责任感和动机要强于非在婚者,他们受到更多社会规范的约束,因此从事健康损害行为的概率较低[15],从而更有利于健康状况的促进和维护。另外夫妻双方也能够在对方疾病发生时提供疾病的判别和治疗,以及为后期康复照顾提供支持。相反,从在婚状态的人过渡到非在婚状态时(离婚、分居、丧偶等),将承受更多婚姻破裂所导致的压力,从而损害心理和生理健康[16]。家庭收入越高越能够为成员提供更多的经济支持,从而可以获取更好的医疗资源及其他社会支持,避免由于经济压力所导致的心理压抑和抑郁而损害身体健康[17]。

青少年正处于观念的形成时期,很容易因为周边环境的改变受到影响。以往国内对居住方式研究多关注老年人养老问题,或者留守儿童的精神状况,很少关注居住方式影响青少年健康机制,即很少关注家庭对青少年的健康功能。不管是婚姻解体,还是城镇化发展,所带来的结果是一致的,即造成了中国社会居住方式发生了变化,越来越多的不完整家庭出现。那么居住方式的不完整则会带来家庭功能的不健全,而这则会对孩子健康产生消极影响,因此推出假设1。

假设1 生活在非双亲同住家庭中的孩子健康状况比双亲家庭的差。

居住方式的改变会使得家庭中的财产水平发生变化,笔者将从造成居住方式不完整的主要路径进行分析。这里所说的完整家庭就是指孩子与父母同住的家庭,非完整家庭就是指单独由父母一方照顾或者受其他人照顾。第一种居住方式改变的产生路径在西方国家中出现的比例较高,即由父母婚姻破裂造成的非完整居住方式,该路径在中国随着市场经济和人们婚姻观念的改变也在增加。另一种是因为结构性的原因,比如因为城乡经济发展不均衡导致很多人进城务工等,从而造成不完整家庭。结构性原因在中国的发展时期比较多见,产生大量的人口流动。

离婚会导致家庭经济规模减小,从而使得家庭社会经济地位降低。而那些因为城乡差异选择进城工作导致的家庭不完整,则更多体现的是样本选择性,社会经济地位低的群体选择独自外出挣钱,这就形成了非完整家庭的社会经济地位低的现象,而经济损耗则会对孩子的健康产生负面作用,因此推出假设2。

假设2 社会经济地位剥夺机制,使得与非双亲同住的孩子健康受损。

家庭是初级的社会群体,家庭也是个人社会化中最重要的环节。在与父母同住的家庭中,父母与子女可以高频地面对面互动,有利于子女学习基本知识、技能和规范[18]。社会化理论指出家庭具有特殊功能,在与双亲同住家庭,孩子的生活方式则可能会更健康。因为双亲父母会因为各自的分工对孩子有不同功能性的照顾。

家庭的另一项功能是对孩子的监管与教育,青少年在家庭中完成重要的社会化过程,家庭也为其提供了重要的社会资本。居住方式的变化,因为不同住就会影响父母对孩子的监管和互动,而缺少父母监管和支持的孩子更容易有不健康的生活习惯,这些会影响孩子的健康。父母同住家庭对孩子社会化有很多优势,抚养主体单一,对孩子身心健康投入较多;家庭关系单一,对孩子正向投入多;成员单一,更多地统一安排时间,这样则有利于与孩子互动[18]。因此推出假设3、4。

假设3 生活方式的影响机制,使得非双亲同住家庭中生活的孩子健康受损。

假设4 父母监督互动机制,使得非双亲同住家庭中生活的孩子健康受损。

三、数据、变量和模型

(一)数据

本研究使用“中国教育追踪调查”(下文简称CEPS)2013-2014学年和2014-2015学年两期的追踪调查数据,这个数据是由中国人民大学中国调查与数据中心(NSRC)主持的大型追踪调查,从初中阶段开始,严格按照概率抽样原则,代表在校学生群体的全国性、持续性的数据。该调查使用多阶段的概率和规模成比例(PPS)的抽样方法,以学校为基础,在全国31个省、市、自治区范围内抽取了28个县级单位(PSU)、112所开设初中教学的学校、438个班级、共计19487名学生作为调查样本。

在本研究中使用的是两期追踪数据,因为在2013-2014学年中九年级学生已经毕业,没有继续追踪,因此使用的数据是基期中为七年级,第二期为八年级的样本,共计10279名学生。在分析中健康结果变量来自第二期,自变量来自第一期,主要核心自变量为居住方式。去除变量缺失值和无效样本后,进入模型的样本量为8738名中学生。

(二)变量操作化

1.因变量

本研究使用两期追踪数据,为了尽量避免双向因果,健康结果变量来自第二期调查,采用综合自评健康指标来测量。自评健康是对自己身体状况的主观评价,内容包括现实自评健康、未来自评健康和对痛苦的感觉等。在实际研究中,因为受到研究成本、技术和手段的限制,自评一般健康指标成为社会研究者分析健康问题的首选工具。另外自评健康操作方便简单,同时自评健康的测量信度也得到了证实。齐亚强使用2008年中国流动与健康调查的数据,通过分析发现自评一般健康指标具有良好的信度和效度,但是会存在较为复杂回答偏误问题,因此不同人群的可比性还值得商榷[19]。但是在本研究中,研究对象都是13和14岁左右的中学生,因此数据是在同一年龄段并且同一身份的群体,具有很强的可比性。因此在“中国教育追踪调查(CEPS)2014-2015学年调查”,依据学生问卷中的“你现在的整体健康情况如何”,从1到5由“很不好”到“很好”,一共有五个选项,数值越大说明被访者(学生)自评综合健康越好。

2.自变量

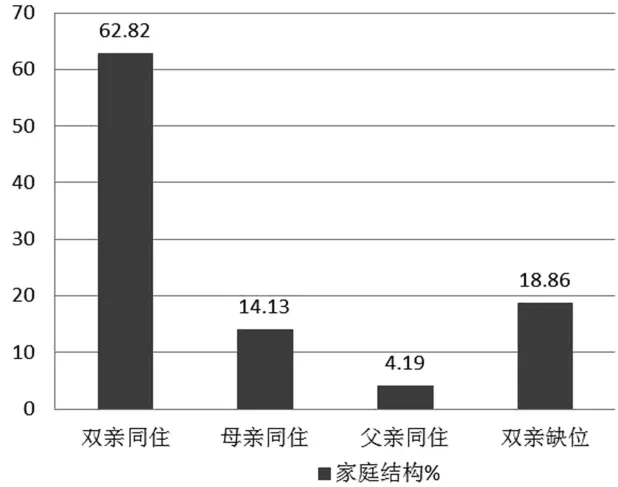

被访者(学生)的居住方式是本研究的核心自变量。家庭的居住安排可以反映婚姻或者非婚姻导致的不同居住形式。另外,对孩子自身来说,父母是否与自己同住对其身心产生的作用也更为直接。在“中国教育追踪调查”(CEPS)2013-2014学年调查中涉及居住安排的问题,“在你目前的家里,和你一起住的有哪些人”,根据此题将居住方式分成4类:1)父母同住(双亲同住)、2)母亲同住、3)父亲同住、4)父母均不同住(双亲缺位)。在居住方式的界定中主要是以父母的居住安排为主要依据,孩子与祖父母和外祖父母同住的隔代家庭或是留守家庭,或者和其他亲属或其他人居住的家庭都归于父母均不同住(双亲缺位)的类型。从图1样本数据居住方式的分布比例看,与双亲同住的占主体(62.82%),仅有母亲同住的家庭比例为14.13%,仅有父亲同住的比例为4.19%,双亲缺位的家庭占到18.86%。

图1 居住方式分布(数据已加权N=8738)

生活方式变量,因为基期没有详细的问题测量,另外考虑被访者在一年内的生活方式不会有较大改变,因此采用CEPS第二期的生活方式变量。具体的因变量包括是吃不健康食物频率,根据问卷“你是否经常吃油炸、烧烤、膨化、西式快餐之类的食品”,选项是由1到5,数字越大吃的频率越高,分别为“从不”、“很少”、“有时”、“经常”、“总是”。喝不健康的饮品频率的测量是根据问卷“你是否经常喝含糖饮料(如奶茶)或者碳酸饮料(如可乐)”,选项1)“从不”、2)“很少”、3)“有时”、4)“经常”、5)“总是”。 孩子抽烟、喝酒的行为的测量则是根据问卷中询问被访者(学生),“最近一年中是否有抽烟、喝酒的行为”,选项也是设计为1到5的频率选择,那么将“从不”到“总是”,数字越大说明抽烟、喝酒的频率越高。锻炼行为则是通过询问被访者每周的锻炼天数来测量,是一个0至7的连续变量,数值越大则表明锻炼频率越高。

社会经济地位指数(Socio-Economic Status,SES)是参照以往研究的操作[20],通过被访家庭的父母的职业、教育、政治面貌和家庭经济状况取公因子而来的分数。其中,父辈受教育水平是指父母双方教育程度较高者的受教育年限;政治面貌是虚拟变量,1表示共产党员和民主党派,0表示无党派;户口类型也是虚拟变量,1表示农业户口,0表示非农户口;目前从事的职业是根据职业类型转化而来的职业地位指数;家庭经济条件是家长报告的对当前家庭经济条件的主观判断,分为非常困难、比较困难、中等、比较富裕和很富裕五类。为了数据分析的简约性,通过主成分分析提取公因子后,我们将取值范围调整为[0,100],数值越大表示家庭社会经济地位越高。

父母的监管、互动和期望变量操作,父母监管主要通过问卷中父母对孩子穿衣、交友等各方面的严格程度,从而测量对孩子的监管程度。具体问题是“你父母在以下事情上管你严不严”,具体分为:作业、考试;在学校表现;每天上学;每天几点回家;和谁交朋友;穿着打扮;上网时间;看电视的时间,共计八个方面,每个都是3个选项,即“1)不管”、“2)管,但是不严”、“3)管得很严”,因此累加起来生成一个8到24分的连续变量,数值越大说明父母监管越严格。父母互动的频率,根据CEPS基期学生问卷中问被访者(学生),“你和父母一起做一些事情的频率”,包括“吃完饭;读书;看电视;做运动;参观博物馆、动物园、科技馆等;外出看电影、演出、体育比赛等”,共计6题,每个题目回答有6个选项,即1)从未做过、2)每年一次、3)每半年一次、4)每个月一次、5)每周一次、6)每周一次以上。加总后得到一个6至36分的连续变量,分数越高说明与父母互动的频率越高。父母教育期望压力,对学生来说,最主要的任务是学习。孩子对父母所施加的教育期望的压力情况,在问卷中就有问到“你对这种期望感到”如何,共5个选项:1)毫无压力、2)有点压力、3)一般、4)压力比较大、5)压力很大,分值越高则说明孩子的学业压力越大。

基期的健康状况也被放入模型作为衡量稳健性的因素,包括自评健康,操作与上文的一致。精神健康是根据问卷中“在过去7天内,你是否有以下感觉”,有5种负面情绪“沮丧、抑郁、不快乐、生活没有意思、悲伤”,选项分别从1到5,即从不、很少、有时、经常、总是,将5题数值加总,转变选项方向,生成一个5分到25分的连续变量,数值越大说明精神健康越好。客观健康在基期调查中并没有生病频率的问题,因此采用“过去一年中,你有没有住过院”,选项有则赋值为1,没有则赋值为0。

3.控制变量

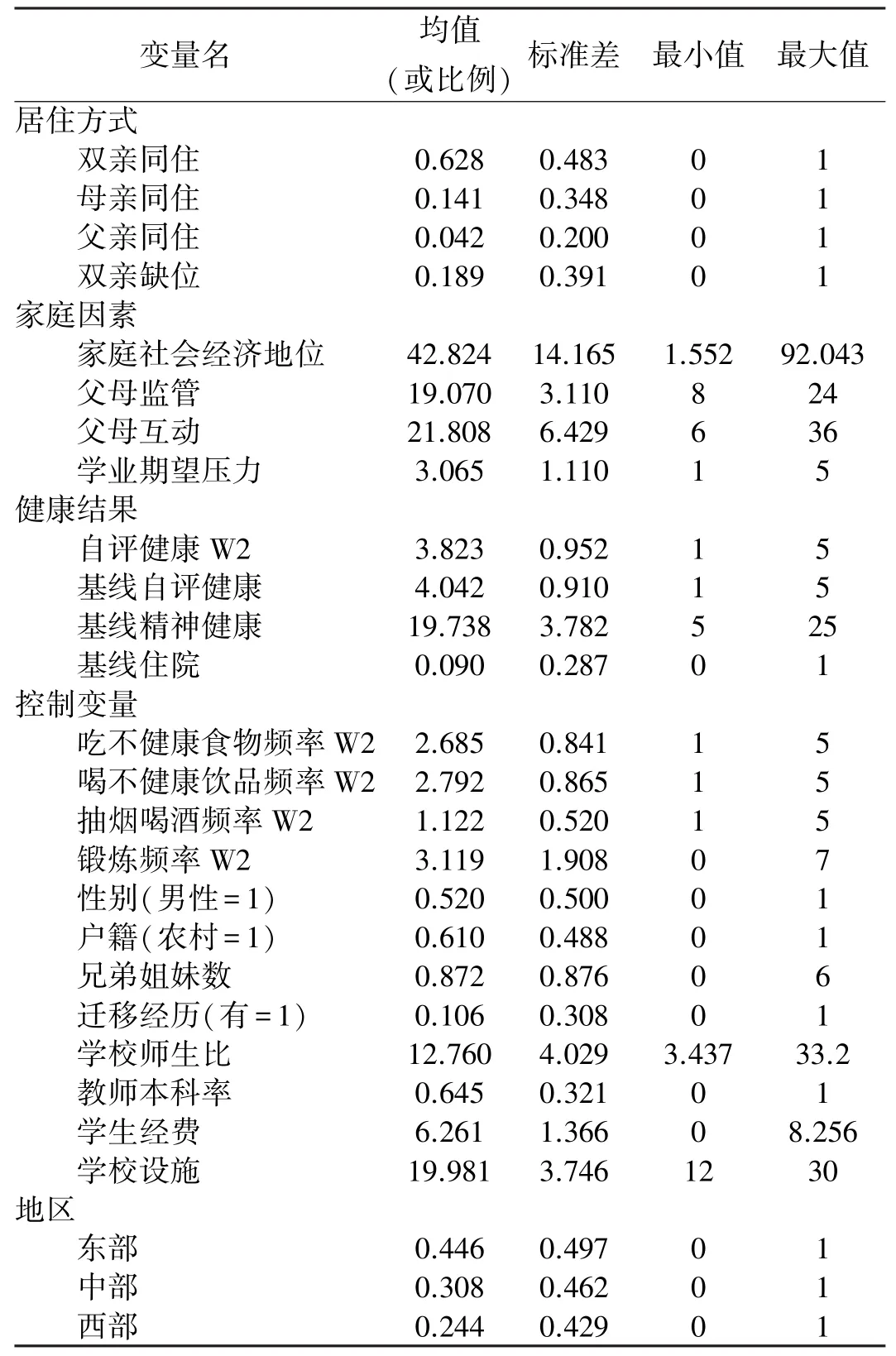

控制变量主要包括学生性别、户籍、兄弟姐妹数和迁移经历,这些变量都是来自CEPS 2013-2014学年基期调查数据。学生性别,男性赋值为1,女性赋值为0。户籍是根据“你现在的户籍类型”,农业户籍赋值为1,非农户籍赋值为0。兄弟、姐妹数则是一个连续变量,数目越多说明兄弟、姐妹越多。迁移经历考察是否是迁移群体,省内迁移和跨省迁移赋值为1,没有则赋值为0。需要注意的是CEPS是通过学校层面进行抽样的,因此控制住学校层面的因素,减少因学校异质性而导致的误差,其中包括学校师生比、教师的本科率、人均学生经费、地区和校园设施等。本研究所有变量的描述性统计见表2。

表2 变量描述性统计(N=8738)

(三)统计模型

调查抽样是以学校为基础进行,因此本研究使用固定效应模型(fixed-effects model)。模型设定时将112所学校作为固定效应控制起来(即对每一个学校估计一个固定的系数),同时学校也是从38个地区抽样而来,因此控制学校也同时控制了地区的差异,这样最大可能控制住学校层面中未观测到的异质性,尽量避免生态谬误的产生。相比较有序多分类Logistic模型,多元线性回归系数具有可比性,另外在以往众多的同类研究中也将自评健康水平作为连续性变量,因此本研究采用多元线性回归模型。

其中,yij是因变量,代表的是j学校i个体(学生)的健康状况;Xkij代表j学校i个体(学生)的第k个个体层次的变量;βk是第k个个体层次的变量的回归系数;αj是固定截距,所有学校层面未观察到的异质性在其中;εij是个体层次的随机误差项。

与一般的多元线性回归模型相比,固定效应模型增加了αj,这相当于每个学校的蓄力变量,实际上是学生都在j学校内,不同学生的健康是否有差异。纳入αj后,固定效应模型不能估计学校层面的了,如学校师生比、教师的本科率、人均学生经费、地区和校园设施等,因为对于同一学校的学生来说这些都是相同的。

四、数据分析结果

本研究的数据分析结果分为两部分,第一部分是描述性的统计分析,分析父母与孩子的居住方式与生活方式、社会经济地位和父母监管等因素的分布,第二部分考察居住方式是如何影响孩子的健康。

(一)居住方式相关因素的描述性分析

1.居住方式与家庭社会经济地位

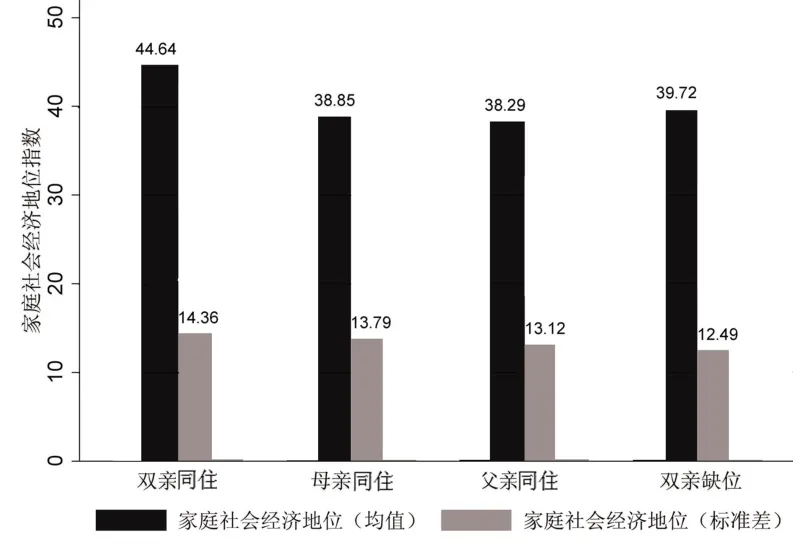

经济地位剥夺是居住方式对孩子健康的剥夺机制之一,在文献中表明双亲家庭有着更高的平均收入水平[21]。通过样本数据,我们发现四种不同的居住方式的家庭社会经济状况(图2)。

图2 居住方式与家庭社会经济地位分布图(数据已加权)

与双亲同住的家庭社会经济地位指数均值为44.6437(标准差14.3636),与母亲同住家庭社会经济地位均值38.8558(标准差13.7964),只与父亲同住的家庭社会经济地位均值38.2934(标准差13.1249),双亲都不在(双亲缺位)的家庭社会经济地位指数均值39.718(标准差12.4934)。双亲同住的家庭社会经济地位最高,而与母亲同住或与父亲同住的家庭社会经济地位低。这表明模型中经济地位剥夺模式解释了与母亲和父亲一方同住的情况,因为家庭社会经济地位低,对孩子的健康产生负面影响。但是在中国造成这样的影响不仅是因为婚姻因素,另一个重要原因就是城乡间的经济差异,或者说是发达地区与非发达地区的经济差异,因为经济差异造成了工作流动的现象,孩子留守或是与双亲一方居住,因此会造成非双亲同住家庭的社会经济地位指数比双亲同住家庭低的现象。

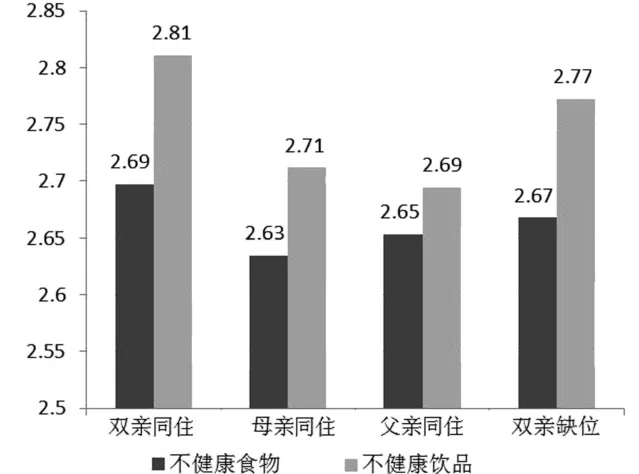

2.居住方式与孩子生活方式

图3 居住方式与孩子饮食习惯(数据已加权)

健康生活习惯的养成也是重要的青少年健康剥夺机制,不同居住方式会产生不同的生活方式。对于饮食方面,如图3所示,在与双亲同住的家庭内的,孩子吃不健康食物和喝不健康饮品的频率高于其他同住形式,这是与中国现在的发展阶段密切相关,高油脂食物和碳酸高糖饮料依旧是被很多人作为有营养的好东西被大多数父母提供给孩子。而在与母亲同住的家庭中,吃不健康食物的频率最少,与父亲同住的家庭喝不健康饮品的概率在四类中最少,其中经济能力可能是重要的原因。

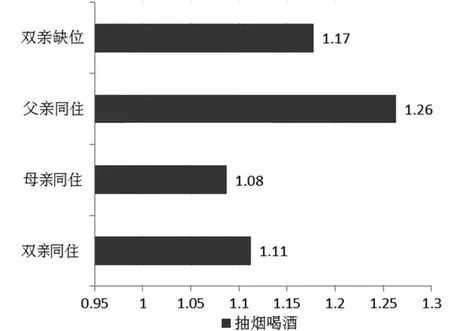

从抽烟、喝酒的频率看(图4),与父亲同住的孩子抽烟、喝酒的频率远高于其他类型,双亲缺位的家庭排第二,父亲很少关注孩子的生活,孩子甚至会受到父亲抽烟、喝酒行为的影响,增加他们的抽烟、喝酒的频率,并且没有母亲角色的阻拦。

图4 居住方式与抽烟、喝酒(已加权)

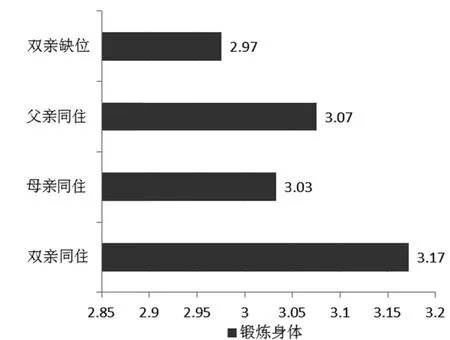

图5 居住方式与孩子锻炼(已加权)

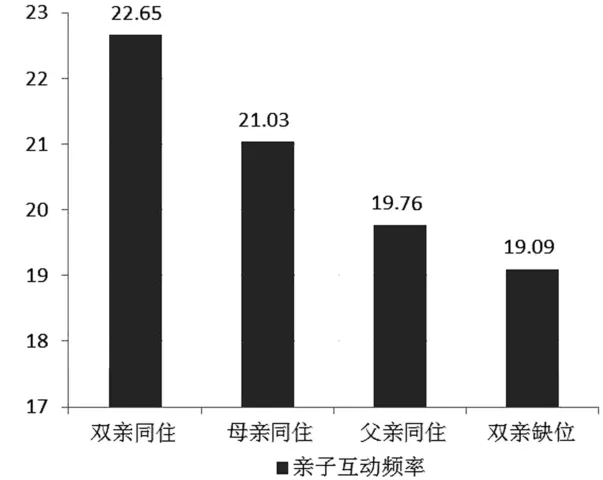

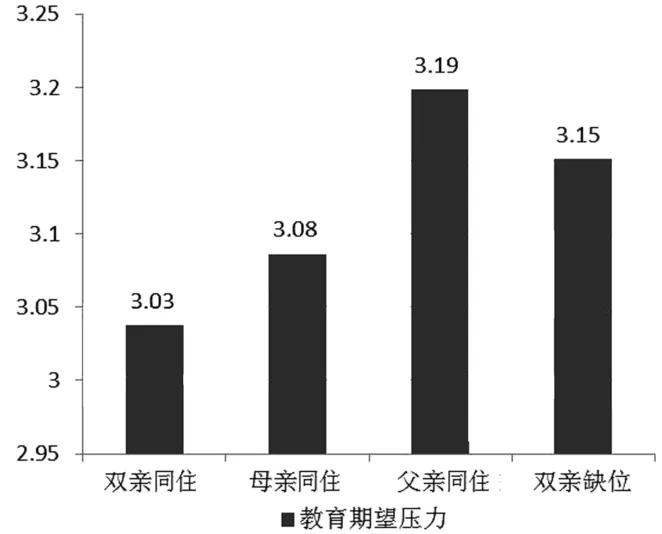

3.居住方式与父母监管与互动

从图6和图7可以看出父母互动、监督和孩子感到的教育期望压力在不同居住方式中存在差异。从父母监管强度和互动情况看,在双亲同住的家庭里孩子受到更多的监管和互动。在成长时期,监管和互动可以减少孩子坏习惯的产生(抽烟、喝酒),这些都是影响健康的重要影响因素。

锻炼身体的频率方面(图5),双亲中生活的孩子锻炼的频率最高,而双亲缺位家庭中的孩子锻炼频率最少。完整的家庭更加注重孩子的锻炼习惯,与父同住比与母同住使得孩子有更多锻炼的机会,而双亲缺位的家庭则在运动频率方面最低。

图6 居住方式与父母监管(已加权)

图7 居住方式与父母互动(已加权)

在家庭中父母除了关心孩子的成长,另一点就是关注孩子的学业。父母对孩子的教育期望如果给孩子带来巨大的学业压力,则会影响他们的健康,这一点在上文的数据分析中已经得到论证。如图8所示,居住方式与父母教育期望的压力分布,双亲同住家庭中父母给孩子的教育期望并没有产生过大的压力,他们了解孩子,能够给予合适的教育期望。而双亲都不在的家庭教育期望产生很大的压力,因为缺乏与孩子接触的家庭父母的教育期望给孩子产生很大的压力,其中仅与父亲同住的家庭,孩子的教育期望压力最大,与母亲同住的家庭还可以与孩子交流,做出比较合适的教育期望,减少孩子的教育压力,不会危害孩子的健康。

(二)居住方式与青少年健康

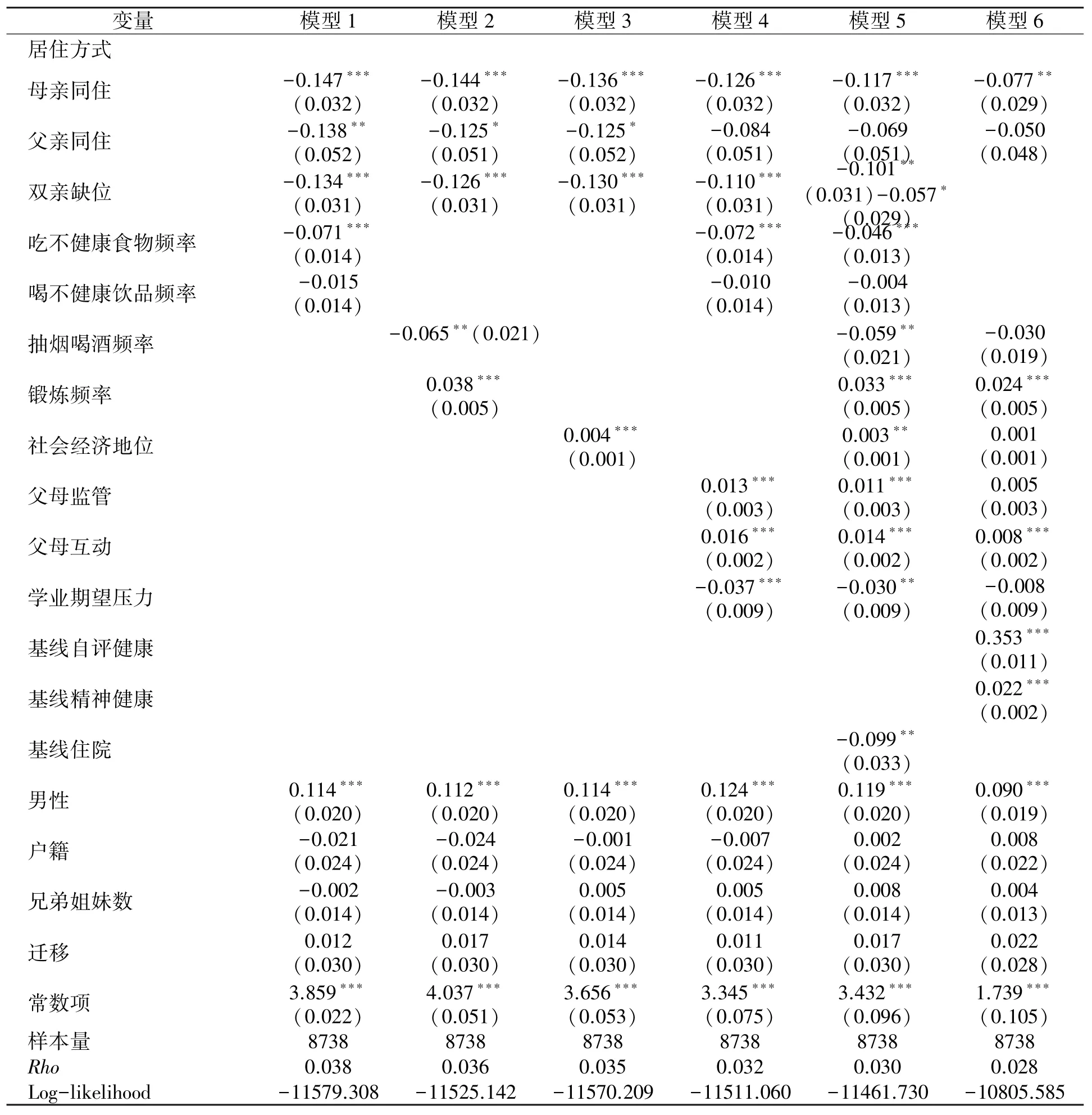

在描述性分析的基础上,使用固定效应模型估计居住方式对青少年自评健康的影响,表3的回归模型结果显示了居住方式对青少年自评健康的效应。根据模型1基准模型的估计结论,控制了个体特征变量(性别、户籍、兄弟姐妹数和迁移与否),非双亲同住的三种居住方式变量系数都是负向并且显著,这说明与生活在双亲同住家庭中的孩子相比,其他三类居住形式下孩子的自评健康水平都更差。具体来说,只与母亲同住的家庭与双亲同住家庭相比自评健康少0.147个单位(p<0.001),只与父亲同住的家庭系数也是呈现负向作用,减少0.138个单位(p<0.01)。双亲缺位家庭里,孩子的自评健康比完整家庭差0.134个单位,双亲缺位的家庭与双亲都在的差异在0.001的标准上显著。从影响系数上看,与母亲同住的孩子健康受损在三者中最严重。控制变量中只有性别因素显著,其他变量都不显著。男性相对于女性自评健康更好,在控制其他变量的情况下两者相差0.114个单位(p<0.001)。

模型2是在基准模型上加入青少年的自身生活方式变量,结果显示生活方式对青少年健康有着显著的作用,吃不健康食物的频率越多,那么自评健康就减少0.071个单位(p<0.001),表示吃油炸、烧烤、膨化、西式快餐之类的食品不利于健康,而且吃的频率越高产生的伤害越大。而对喝含糖饮料(如奶茶)或者碳酸饮料(如可乐)也显示出对自评健康的负向作用,但是并没有统计学上的意义。

对还在上初中的学生来说,抽烟、喝酒是一种十分严重的不良行为,数据结果也显示了抽烟、喝酒的频率越多,青少年的健康水平也会越差,影响系数为0.065(p<0.01)。锻炼对青少年的健康呈现出正向作用,控制其他变量,锻炼频率变量每提升一个单位,自评健康就增加0.038个单位(p<0.001)。青少年的生活方式解释了部分居住方式对于自评健康的效应,三类居住方式变量的回归系数都减小,其中与父亲同住的孩子回归系数减小的最多(-0.013),并且变量显著性由0.01变为0.05。说明生活方式解释了部分与父亲同住给孩子自评健康带来的危害,即与父亲同住的家庭比双亲同住的孩子生活习惯上更欠缺,没办法使孩子养成更健康的生活方式。

模型3是在基准模型基础上加入了家庭社会经济地位变量,进而来检验家庭经济地位对孩子健康的作用。控制其他变量,家庭社会经济地位对孩子的自评健康是有促进作用,家庭社会经济地位每提升一个单位,孩子的自评健康增加0.004个单位(p<0.001)。加入社会经济地位变量,控制其他变量,非双亲同住家庭变量的回归系数都有一定下降,其中与父亲同住的家庭系数和显著性减小幅度最大,回归系数减小得最多(-0.013),并且变量显著性由0.01变为0.05,说明家庭社会经济地位解释部分居住方式带来的自评健康损失。

图8 居住方式与教育期望压力(已加权)

表3 估计居住方式和自评健康的线性固定效应模型① 参照组变量中:居住方式为双亲同住;基线住院情况-住院赋值为1;性别:男性赋值为1;户籍状况为农业户籍赋值为1;迁移状况为迁移赋值为1。

模型4在模型1基准模型基础上加入父母因素,父母因素变量主要包括父母的监管、与孩子的互动强度和孩子对父母教育期望的压力程度。从结果可以发现,父母的监管和互动对孩子的自评健康有正向作用,即控制其他变量,父母的监管提升一个单位,孩子的自评健康增加0.013个单位(p<0.001),即父母对青少年的作业、考试;在学校表现;每天上学;每天几点回家;和谁交朋友;穿着打扮;上网时间;看电视的时间管理的越严格,实际上减少了健康的危害。经常与父母一起互动也会增加孩子的自评健康程度,父母与孩子互动变量每提升一个单位,自评健康增加0.016个单位(p<0.001)。另外,父母对孩子教育期望压力、学业压力对自评健康的作用是反向的,即孩子感到父母教育期望的压力感越大,那么他们的自评健康则会越差,孩子感受的教育期望压力每提升一个单位,孩子的自评健康减少0.037个单位。父母互动变量都是在0.001的标准上显著,而这三个变量也解释了部分居住方式对孩子自评健康的作用,三类居住方式的回归系数都有所减少。其中与父亲同住的家庭变量系数相比模型1减半,显著性消失,这说明互动因素解释了父亲抚养孩子的剥削机制,仅与父亲同住的孩子的监管和互动都不如双亲都在的家庭,这样给孩子自评健康带来危害。父母互动因素加入,与母亲同住和父母缺失的变量系数与模型1相比也都大幅度下降,说明非双亲同住家庭在父母互动方面都是缺失的,也都会损害青少年的健康。

模型5是将生活方式、家庭社会经济地位和父母互动都加入模型,数据结果显示控制这些变量完全解释了与父亲同住孩子自评健康受损的机制,也部分解释了其他两类非完整家庭自评健康受损的原因。居住方式变量与模型1相比系数都有所减少,母亲同住变量系数减少0.03,显著性没变,双亲缺失系数减少0.033,显著程度由0.001变到了0.01,说明了与母亲同住和双亲缺失受到的健康危害,除了以上三个机制外,还有其他原因。

模型6是全模型上加入基线健康状况,体现的是健康的延续性,基线健康好(自评健康、精神健康和客观健康)的孩子有利于第二期的自评健康。控制了基线健康,居住方式对孩子自评健康的危害系数减小,但是在与母亲同住和双亲缺位家庭中生活的孩子自评健康仍然受损。

表3中的模型1验证了假设1,即生活在非双亲同住家庭中,孩子的健康状况会比生活在双亲同住家庭中的差。模型3验证了假设2,即非双亲同住的家庭与双亲同住的相比,社会经济地位更差,而这会造成对孩子的健康投入不同,从而导致健康差异。模型2验证了假设3,在非双亲同住家庭中孩子生活方式会更不健康,如抽烟、喝酒的可能性更高,这都会使孩子的健康受损。模型4验证了假设4,双亲同住的家庭相对于非双亲家庭,家长会对孩子有更多的监督和互动,这些监督和互动都有利于孩子的健康。因此由表3模型估计结果可见,家庭社会经济地位会对青少年健康产生的经济剥夺,青少年的生活方式会对健康产生的习惯剥夺,父母互动因素对青少年健康产生的互动剥夺,因为居住方式这三种机制都会作用于青少年健康,从而产生了青少年的健康损害。

五、结论与讨论

中国社会经济的发展产生了大量人口流动,带来孩子与父母同流动或留守,加之离婚率上升等因素,中国的居住方式发生了巨大变化。随着居住方式的变化带来的是家庭功能的变化,本研究探讨居住方式对家庭、对孩子健康功能的作用及机制。研究结果发现居住方式与子代的健康状况密切相关,控制了相应变量之后,非双亲同住的孩子在自评健康水平比双亲同住家庭中生活的孩子差,非双亲同住的居住方式对孩子的健康是一种剥夺。

我们在分析中发现经济地位剥夺、生活方式影响和家庭互动剥夺的机制相互影响。在经济地位剥夺中,在基准模型中加入家庭社会经济地位后,与母亲同住和与父亲同住家庭相比,双亲同住家庭自评健康的负面效应减弱,这说明非双亲同住家庭与双亲同住家庭相比一部分因为经济落后导致孩子健康受到剥夺,与父亲同住家庭的效应更加明显。第二种剥夺机制是在不同居住方式下产生的生活方式,和父亲同住的孩子抽烟、喝酒的频率更高,这对孩子健康产生严重危害,因此加入生活方式变量非双亲家庭健康损失被解释部分,与父亲同住的解释尤为明显,说明生活方式是一个主要的剥夺机制。第三种就是父母互动参与的剥夺,父母互动对于孩子的自评健康都有显著的正向作用,而非双亲同住家庭因为父母部分或全部缺失,与孩子的互动减少或没有,这些都会对孩子的健康起消极作用,其中与父亲同住的孩子受到更少的家长监管,但同时也遭受更大的教育期望压力。因此加入父母互动因素后,与父亲同住变量对健康作用的显著性消失,表明与父亲同住所产生的健康损失可以被父母互动解释。在费孝通的《生育制度》中强调父母与孩子组成的家庭稳定的关系,母亲承担生理性抚育任务,父亲更多承担的是社会性抚育[22]。数据结果也显示出这样的现象,父亲对于照顾孩子并不在行,与父亲同住的孩子有更高的抽烟、喝酒比例,更多的教育期望压力和更少的监管。

本研究的重要作用就是验证了家庭对孩子的抚育与保护功能,双亲同住的家庭可以提供给孩子必要的物质基础和精神保障,这就对应着家庭社会经济地位和父母孩子的互动情况,另外一方面家长功能的缺失对孩子的健康生活习惯养成有着重要的损害。双亲都在的家庭经济条件会更好,并且能够给孩子提供更多的关注、监管,较低的教育期望压力,有助于他们养成良好的生活方式。社会经济条件影响了居住方式,进而产生了不一样的照顾模式,影响子代的健康状况。如果家庭社会经济地位高,则更可能维持双亲都在的完整同住形式,而这样的居住方式会有利于子代健康生活方式的养成,更多的互动交流和经济支持,这些都是父母影响青少年健康的渠道。

在中国的情境下,社会经济地位不高的家庭会为了改变生活状态和经济条件,而被迫与孩子分开居住,这样造成了留守儿童或者隔代养育现象。而这样产生的居住方式则可能会增加孩子养成生活坏习惯的比例,另外缺乏父母监管和互动对子代的健康产生损害,从而形成新的健康剥削机制。贫困家庭因收入差距导致的健康差异将会愈加严重甚至产生恶性循环,父母为了工作而不与孩子同住,父母与孩子的居住形式成为青少年健康不平等生成的渠道,也会产生新的贫困,因此需要我们有更多的关注。

[1]Smilkstein, G.“The cycle of family function:a conceptual model for family medicine”, Journal of Family Practice,11.2(1980):223-32.

[2]Parsons, Talcott.“The social structure of the family”, Rv Anshen the Family, ITS Function & Destiny, Pp 1944:173-201.

[3]关颖:《家庭结构的涵义及类型》,载《家教指南》2003年第2期。

[4]杨舸:《社会转型视角下的家庭结构和代际居住模式——以上海、浙江、福建的调查为例》,载《人口学刊》2017年第2期。

[5]王跃生:《中国城乡家庭结构变动分析——基于2010年人口普查数据》,载《中国社会科学》2013年第12期。

[6]王培安:《中国家庭发展报告》,北京:中国人口出版社2014年版。

[7]沈可、章元、鄢萍:《中国女性劳动参与率下降的新解释:家庭结构变迁的视角》,载《人口研究》2012年第5期。

[8]徐广明、张佩佩、王芳、梁渊:《家庭结构与功能对居民心理健康的影响——城乡差异比较案例分析》,载《中国社会医学杂志》2014年第6期。

[9]王艳祯、滕洪昌、张进辅:《不同家庭结构下儿童人格特征研究》,载《保健医学研究与实践》2010年第2期。

[10]赖文琴:《不同家庭结构类型高中生心理健康状况比较》,载《健康心理学杂志》2000年第1期。

[11]许琪:《子女需求对城市家庭居住方式的影响》,载《社会》2013年第3期。

[12]高红霞、刘露华、李浩淼、金廷君、施利群、陈迎春、徐娟:《基于家庭结构和功能视角的农村留守家庭健康状况分析》,载《医学与社会》2016年第7期。

[13]Carr, Deborah, and K.W.Springer.“Advances in Families and Health Research in the 21st Century”, Journal of Marriage& Family, 72.3(2010):743-761.

[14]Richard B.Slatcher.“Marital Functioning and Physical Health:Implications for Social and Personality Psychology”, Social& Personality Psychology Compass, 4.7(2010):455-469.

[15]Koball, Heather L, et al.“What do we know about the link between marriage and health?” Journal of Family Issues 31.8(2010):1019-1040.

[16]Williams, K, and D.Umberson.“Marital status, marital transitions, and health:a gendered life course perspective”, Journal of Health& Social Behavior,45.1(2004):81.

[17]Alaimo, K, et al.“Food insufficiency, family income, and health in US preschool and school-aged children”, American Journal of Public Health,91.5(2001):781.

[18]彭渝、懋彬:《当代中国家庭结构的变化及子女的社会化环境》,载《社会科学研究》1994年第6期。

[19]齐亚强:《自评一般健康的信度和效度分析》,载《社会》2014年第6期。

[20]吴愈晓、黄超:《基础教育中的学校阶层分割与学生教育期望》,载《中国社会科学》2016年第4期。

[21]Entwisle, Doris R., and K.L.Alexander.“A Parent’s Economic Shadow:Family Structure versus Family Resources as Influences on Early School Achievement”, Journal of Marriage & Family, 57.2(1995):399-409.

[22]费孝通:《生育制度》,北京:生活·读书·新知三联书店2014年版。

The Effect of Mechanisms of Living Arrangement to Health Deprivation among Adolescent

LIANG Hai-xiang,Nanjing University

Using the data from China Education Panel Survey 2013-2014&2014-2015,the paper focuses on the role and influence of living arrangement in the health of adolescents.The results show that living with both parents contributes to the child’s health.The way of living influences the health of adolescents through three mechanisms:lifestyle,family socioeconomic status and parental interaction.Parental interaction can be the main reason why the health of the children living with fathers is worse than those living with both parents.In China’s social development, the migration of population is frequent, and the change of living arrangement has destroyed the traditional family’s health function.It can lead to health problems for children and new health inequalities.

living arrangement; health inequalities; adolescent; deprivation mechanism

C913.31

A

1671-7023(2017)06-0098-10

梁海祥,南京大学社会学院博士研究生

2017-04-08

责任编辑 吴兰丽