地方政府供地策略与产业结构服务化

——来自中国35个大中城市的经验证据

□ 李勇刚,罗海艳

地方政府供地策略与产业结构服务化

——来自中国35个大中城市的经验证据

□ 李勇刚,罗海艳

地方政府主导下的土地出让活动在中国上一轮经济高速增长中扮演了举足轻重的角色。本文系统分析了地方政府供地策略对产业结构服务化影响的内在逻辑关系,并采用2000-2014年中国35个大中城市面板数据进行实证分析。研究发现:从全国而言,供地策略显著抑制了产业结构服务化,这表明地方政府的“二手”供地策略的确是导致中国服务业低水平稳态发展的“逆服务化”的重要因素。进一步分析发现,地方政府的供地策略显著阻碍制造业由中低端向高端的演进,进而形成以工业为主导的产业结构刚性,抑制了产业结构服务化。此外,地方政府的供地策略对产业结构服务化的影响存在区域异质性,显著促进了东部地区产业结构服务化,但抑制了中西部地区产业结构服务化。

地方政府;供地策略;产业结构服务化

一、引言

经过改革开放三十多年的探索和发展,中国在经济发展和社会治理方面,取得了举世瞩目的成就,经济总量稳居世界第二,经济结构调整取得重大进展。2013年,中国服务业增加值占GDP的比重首次超过工业,到2015年,服务业增加值比重进一步提高到50.5%,对经济增长的贡献率达到60.7%。然而,由于在全球制造业价值链中逐步形成的高度路径依赖和在全球服务业价值链中面临的巨大“瀑布效应”,中国服务业发展水平总体落后,不仅远低于欧美发达国家,也低于印度、巴西等发展中国家。按照中国现阶段经济发展水平,人均GDP超过8000美元,服务业增加值占比应达到60%以上,但事实上我国服务业增加值的比重远未达到这一水平,这明显有悖于产业结构演进的一般规律。

与此同时,经济改革和发展逐渐成为我国各级政府的头等大事,经济绩效成为干部晋升的主要标准之一[1],使得地方官员热衷于GDP增长率、财税收入等经济指标的排名,进而形成了围绕GDP增长的“晋升锦标赛”[2]。为了在晋升锦标赛中胜出,各级地方政府通过提供廉价土地和各种税费优惠政策,吸引更多资本流入,促进辖区经济增长。而中国独特的城乡分割的二元土地制度,赋予了地方政府国有建设用地管理者、供给者和垄断者“三位一体”的特殊身份[3],为上述行为提供了有利条件。地方政府可以低价过度供应工业用地竞相招商引资,同时高价出让商服用地和住宅用地,获取巨额土地出让收益以横向补贴工业用地低价出让所带来的损失,进而形成低价出让工业用地、高价出让商住用地的“二手”供地策略。地方政府的这一供地策略,成功避开了经济增长中土地资源稀缺的短板,推动了中国高速经济增长,进而形成了一种独特的“以地谋发展”模式[4]。当前,我国经济进入新常态,经济发展的条件和环境发生了深刻变化[5],以往建立在投资驱动和廉价土地及劳动力投入基础之上的工业化生产方式越来越难以持续。那么,在中国特色制度体系下,地方政府的供地策略将会对产业结构向服务化的演进产生何种影响,供地策略是否是导致中国服务业低水平稳态发展的“逆服务化”的重要因素?进一步地,供地策略对城市内部的产业特征和区域产业结构调整的冲击又有哪些特别之处?

二、文献综述

产业结构向服务化的演进是世界经济发展的一个重要特征。自20世纪70年代以来,发达国家的产业结构已呈现出明显的服务化特征[6],与此同时,我国服务业也获得持续快速增长,但与其他国家横向比较来看,我国产业结构的服务化进程却严重滞后。学术界对这一问题从不同角度进行了深入研究。

一些学者基于“成本病”理论,构建非均衡增长模型对这一问题进行解释。Baumol构建非均衡增长模型,研究发现服务部门作为停滞部门,其生产率的增长滞后于制造业部门,当服务部门的需求价格弹性较低时,消费者消费该部门产品所花费的成本将越来越高,从而产生“成本病”问题[7]。在此基础上,程大中指出服务业劳动生产率增长相对滞后,导致中国及其绝大多数地区在服务消费方面显露出“成本病”问题,不利于服务业的发展和产业结构升级[8]。张月友和刘志彪将农业统一纳入分析框架,构建二阶段非均衡增长模型,研究发现服务业存在“天花板效应”,服务业市场长期局限于本地化市场是中国服务业比重长期过低的主要原因,而劳动力要素供给不足则是导致我国服务业比重长期过低的直接原因[9]。

随着中国对外开放领域不断拓宽,一些学者从开放经济角度对这一问题进行研究。他们认为制造业顺利融入了全球化而服务业尚未真正融入全球化,导致中国产业结构服务化停滞[10]。张斌和何帆构建包含贸易品和非贸易品的两部门模型,研究发现贸易部门生产率的进步在促进经济增长的同时,还导致工业与产业结构的扭曲[11]。吕政等认为中国经济发展过于依赖加工贸易,导致外资企业与本地经济的产业关联被割裂,阻碍产业结构向服务化的演进[12]。同时,加工贸易为主导的贸易结构严重抑制了中国生产性服务业的发展,在一定程度上导致中国经济出现“逆服务化”现象[13]。江小涓指出中国将制造业作为重点开放领域,服务业开放相对滞后,由此导致服务业发展滞后[14]。张平和余宇新研究发现出口贸易的增加抑制了中国经济中服务业所占比重的增加,而出口扩张很大程度上造成了中国的服务业占比偏低[15]。张捷等基于“制造—服务”国际分工的视角研究发现,出口贸易的过度发展将导致对服务业的挤出效应大于其收入效应和关联效应,使产业结构落入“低水平过度制造业化”的陷阱[16]。

同时,也有学者从统计误差、国内体制、TFP增长率、要素市场扭曲等方面进行研究。许宪春从国民经济核算实践和技术的角度探讨了我国服务业核算存在的问题,指出资料来源缺口、核算口径以及房地产业等服务业增加值的低估导致我国服务业增加值占比被低估[17]。高传胜和李善同认为除了统计误差之外,中国生产者服务的外部化和专业化发展不足是导致产业结构服务化滞后的重要原因[18]。汪德华等研究发现,契约维护制度的质量与服务业比重显著正相关,政府支出规模和政府投资规模对服务业比重都有负向的影响,而私人财产保护制度对服务业比重的影响不显著[19]。刘培林和宋湛指出由于中国服务业存在垄断,对外开放受到限制,抑制了服务业的发展[20]。李勇坚和夏杰长认为我国仍将工业置于国民经济的主导地位,使得我国离“经济服务化”阶段还有不小距离,导致产业结构服务化在21世纪初停滞不前[21]。谭洪波和郑江淮建立了一个两部门模型研究发现,中国服务业特别是高级生产者服务业的TFP增长率为零,造成经济高速增长的同时服务业发展相对滞后[22]。邵骏和张捷进一步利用全球27个新兴工业化国家数据研究发现,政府主导的资源配置和腐败行为成为新兴工业化国家产业结构服务化的主要障碍[23]。谭洪波利用2002-2012年中国31个省份的工业二位数行业和服务业一位数行业的面板数据,研究发现中国要素市场扭曲有利于工业的增长而不利于服务业的增长,要素市场扭曲呈现出偏向于工业的特征[24]。

由于土地在中国改革开放以来的快速发展中起到了发动机的角色,成为以地谋发展的工具[25],土地供应量、土地价格、土地开发类型的变化与产业转型升级产生紧密联系[26],地方政府的土地出让行为对产业结构升级的影响引起了学者们的关注。曹广忠等指出地方政府在政绩考核压力下,往往竞相杀价出让土地,导致各地向产生税收较多的制造业、建筑业等行业倾斜发展,以至于地方产业结构过度“工业化”[27]。雷潇雨和龚六堂将企业集聚效应和土地财政引入城市经济模型,研究发现低价出让工业用地、高价出让商住用地,以降低企业成本,将加速推进了城市工业发展和城镇化[28]。范剑勇和莫家伟研究发现地方政府通过基础设施建设和压低工业用地价格双重渠道吸引工业投资,对当地工业增长起到杠杆作用[29]。

以上文献系统探究了中国产业结构服务化滞后的原因,其中不乏真知灼见,但尚未能清晰说明在服务业发展相对滞后的情况下,我国经济还能保持高速增长势头的根源。对此,本文从地方政府政治晋升激励视角出发,探讨地方政府“二手”供地策略对产业结构服务化的内在影响机制。与之前的研究相比,本文的贡献主要体现在如下三个方面:第一,研究视角上,分析地方政府供地策略对产业结构服务化的影响机理,丰富了中国地方官员行为的经济效应的文献。第二,深入探究了地方政府供地策略对产业结构向服务化演进的影响机制,发展了关于土地出让行为与产业结构演变的实证研究。第三,数据选取上,采用具有较强代表性的35个大中城市的面板数据,深入考察供地策略对产业结构服务化的影响效应,以准确捕捉供地策略影响产业结构服务化的宏观机制。

三、理论分析与研究假说

(一)供地策略与产业结构服务化

1994年分税制改革后,地方政府在国有土地出让中仍然具有很强的控制权和话语权,出让土地亦成为地方政府最重要的经济权力之一。作为政治参与人的地方政府官员除了关注财政收入增长外,自然也关心其在“官场”的升迁,且这种政治激励在现实生活中可能更为重要[1]。为了在以经济绩效为核心的政治晋升锦标赛中胜出,地方政府官员会利用土地处置权,在垄断的土地市场上策略性地设置土地出让价格和出让规模[30],以促进辖区经济快速增长。在这种逻辑下,地方政府利用其在土地一级供应市场的垄断者身份,通过大量低价协议甚至零地价放大工业用地出让规模,降低土地出让价格,激发资本投资者的投资热情,吸引众多制造企业入驻,使得其辖区形成以制造业为主导部门的产业结构[31]。一旦制造业的主导地位形成,将产生较强的路径依赖,并呈现出“锁定”的产业结构刚性特征[3]。由此可知,低价出让工业用地促进了制造业以及工业的快速发展,能够带来更多工业增加值,扩大辖区税收基数和GDP规模,但同时也会扭曲土地要素的真实价值,导致工业用地的低效率和过度扩张,进而抑制产业结构向服务化演进。在这一过程中,低价协议出让的工业用地在高速工业化进程中扮演了“发动机”角色。

与此同时,为了缓解分税制改革后中央政府“财权上收、事权下放”所带来的财政支出压力,地方政府大力推动土地资本化,高价出让商业用地和住宅用地,加快实现土地从资源、资产到资本的快速转变[4]。在对土地资源进行供应调节过程中,地方政府为了实现土地价值的最大化,通过跨期选择,决定是当前供应市场还是日后高价出让,从而实现土地出让收入和土地融资收益的最大化,为城市基础设施建设、城市规模扩张和公共服务供给等提供直接资金来源和间接融资,进而逐渐形成一种地方政府高价供应商住用地、低价过度供应工业用地的“二手”供地策略。近年来,一线城市和部分二线城市“地王”频出,也间接表明我国土地市场出现了严重的供需失衡,住宅用地和商业用地供给相对不足。部分基础设施资本化效应较大和土地抵押融资率较大的城市甚至主动约束居住用地供应量,有意识选择“少出让、多抵押”的融资模式,以最大化土地融资总额[32]。

为了在政绩考核中位居前列,地方政府有很强的动机拉动任期内辖区经济增长[33],而推动具有较大溢出效应的制造业发展成为经济增长的重要支撑点。这也促使大部分地方政府将制造业的发展放在更为重要的位置,并将辖区土地出让收入及土地融资收益为主的基建资金投入与制造业相匹配的基础设施建设领域[34],从而实现当地工业的快速发展。同时,由于制造业的劳动生产率高于服务业[22],且其对城市经济和人口集聚程度的要求较低,因此,地方政府亦将土地出让收入用于扶持工业的发展,如机械制造、化工等行业[6],进而挤压了那些经济增长溢出效应较小的服务业的发展空间,导致地方产业结构“过度工业化”[35],不利于产业结构的转型升级。

此外,地方政府增加工业用地出让、控制住宅用地供应以及低价供应工业用地、高价出让商住用地的“二手”供地策略,横向补贴低价出让工业用地所产生的损失,导致整体土地价格上涨。当地方政府推高土地价格以获取更高的土地租金收入时,城市住房价格随之上升,进而抬高本地企业的生产成本和工资成本[36],迫使一部分处于价值链低端制造业部门从所在城市迁出,而那些单位土地产出弹性较高的服务业、人力资本密集型或技术密集型制造业则因其成本优势和技术优势,能够承受高地价和支付较高的工资,从而吸引到大量高端劳动力集聚。然而,由于现阶段我国仍处于工业化后期增长阶段,工业为主导的格局尚未根本改变,除了上海、深圳等沿海发达城市外,大部分城市仍以增长粗放型、附加值较低的中低端行业集聚为主[3],因此地方政府二手供地策略通过高地价和高房价传导作用,能够对东部沿海发达城市尤其是一线城市的低端制造业产生挤出效应,促进产业价值链的攀升,但大部分城市尤其是中西部地区城市仍然把发展工业作为经济发展的首要任务,加速推进工业化进程,因此,从整体层面看我国产业结构向服务化演进的动力仍不足。

总而言之,晋升压力越大,地方政府越需要通过土地策略性出让加快经济增长以提高晋升概率。这种人为抬高商住用地出让价格、压低工业用地出让价格的“二手”供地策略,虽然能够促进部分高房价城市的产业价值链向高端攀升[37],但地方官员在财税激励和政治晋升激励的作用下,热衷于以土地作为政策工具,进行招商引资、基础设施建设、促进经济增长,从而极大扭曲城市部门正常土地价格,降低产业用地配置效率,导致土地利用结构失衡,工业用地比例偏高,居住、交通、公共设施服务用地比例不足,进而进一步强化辖区内以中低端制造业为主导部门的产业结构刚性[3],削弱传统产业从城市中转移出去的动力[38],势必对产业结构服务化和高级化产生不利影响。基于以上分析,我们提出研究假说1:

假说1 地方政府采用“二手”供地策略,低价出让工业用地以实现最大化招商引资和工业化目标,高价出让商住用地以实现土地出让及融资收入的最大化,导致土地利用结构失衡,促进第二产业快速发展,进而抑制产业结构服务化。

(二)地方政府资源控制力与产业结构服务化

由于官员处于政府行政金字塔的顶端,掌握着大量资源,有动机也有能力对辖区经济运行进行干预[39]。而这种干预行为能够产生多大的影响取决于地方政府群体对辖区资源的控制力。地方政府对辖区资源的控制力越强,能够调动的资源数量也就越多。出于对制造业发展的偏好[34],地方官员会进一步突出制造业的主导地位,更容易在晋升压力的驱动下,将其所掌握的土地资源过度配置到工业部门,导致土地资源配置失衡,形成扭曲的土地发展模式。通过大量低价协议出让工业用地,支持辖区制造业发展和经济增长,从而使得产业结构服务化受扭曲程度更大。同时,地方政府在土地财政等预算外收入的使用上拥有较大的自主权[40],当经济资源控制力度越大时,能够将更多土地财政用于投资,进而导致投资、消费、产业结构扭曲。此外,地方政府还可以通过制订相关产业扶持政策,将更多土地财政用于扶持制造业的发展,导致产业结构“过度工业化”,并有可能陷入“低水平过度制造业化”的陷阱,进而抑制产业结构向服务化的演进。基于以上分析,我们提出研究假说2:

假说2 地方政府资源控制力越强,土地出让结构越扭曲,官员晋升压力对产业结构服务化的抑制作用越明显。

四、实证结果分析

(一)计量模型

为了更好控制计量模型的内生性问题,准确捕捉地方政府供地策略对产业结构服务化影响的动态变化特征,我们将被解释变量的滞后一期值作为解释变量放入计量模型中,构建如下动态面板数据模型:

其中,i及t分别表示城市和年份;LSPit表示供地策略行为,包括住宅用地与工业用地价格的比值(HIR)、商业用地与工业用地价格的比值(CIR);ISit表示产业结构服务化程度;Controlit分别表示影响产业结构服务化的控制变量;α0表示与各城市相关的固定效应;α1、α2和δi分别表示各变量的估计系数;ηit、ξit和μit分别表示不可观测的地区效应、时间效应和随机扰动项。

(二)变量选取与说明

基于模型(1),我们综合使用2000-2014年城市数据进行回归,回归方程中各主要变量说明如下。

1.产业结构服务化(IS)

产业结构服务化是衡量经济发展水平的一个重要指标,主要体现在服务型经济增加值占比的不断上升。现有文献中关于产业结构服务化的界定,存在不同观点。一般文献采用非农产业产值占比衡量产业结构服务化,但毛丰付和潘家顺则采用服务业总产值占非农产业总产值的比重衡量产业结构向服务化的演进趋势[41],而干春晖等则采用第三产业总产值与第二产业总产值的比值衡量。考虑城市层面样本数据可获得性,本文利用第三产业增加值与第二产业增加值之比表示产业结构向服务化演进的趋势[42]。

同时,为了准确捕捉供地策略对不同产业发展和服务业内部细分行业的异质性影响,本文将第二产业增加值占GDP的比重(SIS)与第三产业增加值占GDP的比重(TIS)、制造业占比(MIP)、生产性服务业就业人数占城镇总就业人数的比重(PSP)和生活性服务业就业人数占城镇总就业人数的比重(CSP)等五个变量作为被解释变量,加入计量模型作了进一步分析。

2.供地策略(LSP)

地方政府人为抬高住宅和商业等经营性用地出让价格、压低工业用地出让价格的“二手”供地策略将扭曲土地要素在产业间的配置结构,导致土地资源错配,进而对产业结构调整产生影响。基于此,本文采用商业用地价格与工业用地价格的比值(CIR)、住宅用地价格与工业用地价格的比值(HIR)来衡量地方政府的土地供应策略行为。

3.控制变量

为了减少重要变量遗漏造成估计结果的偏误,本文还在计量模型中加入了如下控制变量:(1)官员晋升压力(OPP)。本文研究我国直辖市、副省级城市和普通省会城市市长的晋升压力对产业结构服务化的影响,并采用官员任期内移动平均GDP的增长率衡量市长层面官员晋升压力。具体为当官员处于第n年任期时,计算从任期第一年开始到第n年任期结束的年GDP增长率平均值作为第n年的移动平均GDP增长率。任期内移动平均GDP增长率越小,晋升压力越大。(2)人力资本禀赋(HCE)。考虑数据可获得性,本文使用每万人普通本、专科高等学校在校学生数衡量地区人力资本禀赋。(3)对外开放度(OPD)。本文采用以人民币表示的进出口总额与GDP的比值衡量对外开放度。(4)经济发展水平(EDL)。按照一般文献的做法,本文使用人均GDP衡量城市经济发展水平。(5)基础设施水平(INF)。基础设施的改善能够有效降低运输成本、要素的流动成本及通勤成本等,进而影响不同产业的空间分布和经济集聚水平。本文使用人均铺装道路面积衡量基础设施水平。(6)政府资源控制力(SCR)。参考朱英姿和许丹的方法[43],本文用预算内财政支出与GDP的比值作为政府资源控制力的衡量指标。(7)财政自给率(FSS)。财政自给率反映了地方政府财政充盈程度,借鉴傅勇的方法[34],本文采用预算内财政收入与预算内财政支出的比值表示,用于控制地方政府财政压力对其土地供应行为的影响。(8)官员特征。官员特征也是影响官员的晋升激励,进而影响土地供应行为的重要变量,因此,本文在计量模型中加入官员特征变量。参考曹春方等的做法[39],本文选择的市长特征变量有任期(TER)、学历(EDB)、年龄(AGE)。如果官员是在当年上半年就任的,则从当年开始计算其任期;若是下半年就任的,则从次年开始计算任期;同理,若官员是上半年离职的,我们计算的在任年数到上年期末终止,若是下半年离职的,则在任年数到本年期末终止。此外,若官员的学历是硕士研究生(含在职硕士研究生)及以上,则将学历赋值为1,否则为0。(9)政治周期变量(DDT)。考虑中国共产党全国代表大会、省党代会等重大政治会议会影响官员的职务晋升,进而对地方政府的土地供应行为产生影响,本文在计量模型中加入了政治会议周期虚拟变量,将其2006年和2007年的值界定为1,2011年和2012年的值界定为1,其余年份为0。

(三)数据来源

由于中央和省一级政府并不直接介入土地出让市场,而地级市政府作为出让土地的产权主体,垄断了土地一级供应市场,加之我国从2000年开始统计35个大中城市的不同类型用地出让价格数据①35个大中城市包括东部地区的北京、天津、石家庄、沈阳、大连、上海、济南、南京、杭州、福州、厦门、广州、深圳和海口等16个城市,中西部地区的太原、南昌、合肥、长沙、武汉、郑州、哈尔滨、长春、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、南宁、乌鲁木齐和呼和浩特等19个城市。由于数据缺失问题,没有将拉萨包括进来。,因此,本文选取中国2000-2014年35个大中城市的数据,实证检验地方政府供地策略对产业结构服务化的影响。模型中各变量的数据来源如下:进出口总额、居民消费价格指数数据来源于各市历年《统计年鉴》与《国民经济和社会发展统计公报》;人均GDP、GDP、预算内财政支出、预算内财政收入、高等学校在校学生数、总人口数以及第一、二、三次产业增加值占比的数据来源于国研网区域经济数据库;人均道路铺装面积数据来自于历年《中国城市统计年鉴》;商业用地、住宅用地和工业用地的价格数据来源于历年《中国国土资源统计年鉴》;人民币兑美元的汇率数据来源于中国人民银行网站。市长个人特征数据主要来源于人民网、新华网、名单网和百度百科等公布的官员资料,手工整理而得。在回归分析之前,本文采用居民消费价格指数将回归模型中的价值型变量转化为以2000年为基期的实际变量,并对除了官员特征变量之外的各变量进行自然对数处理,以控制异方差和量纲问题。

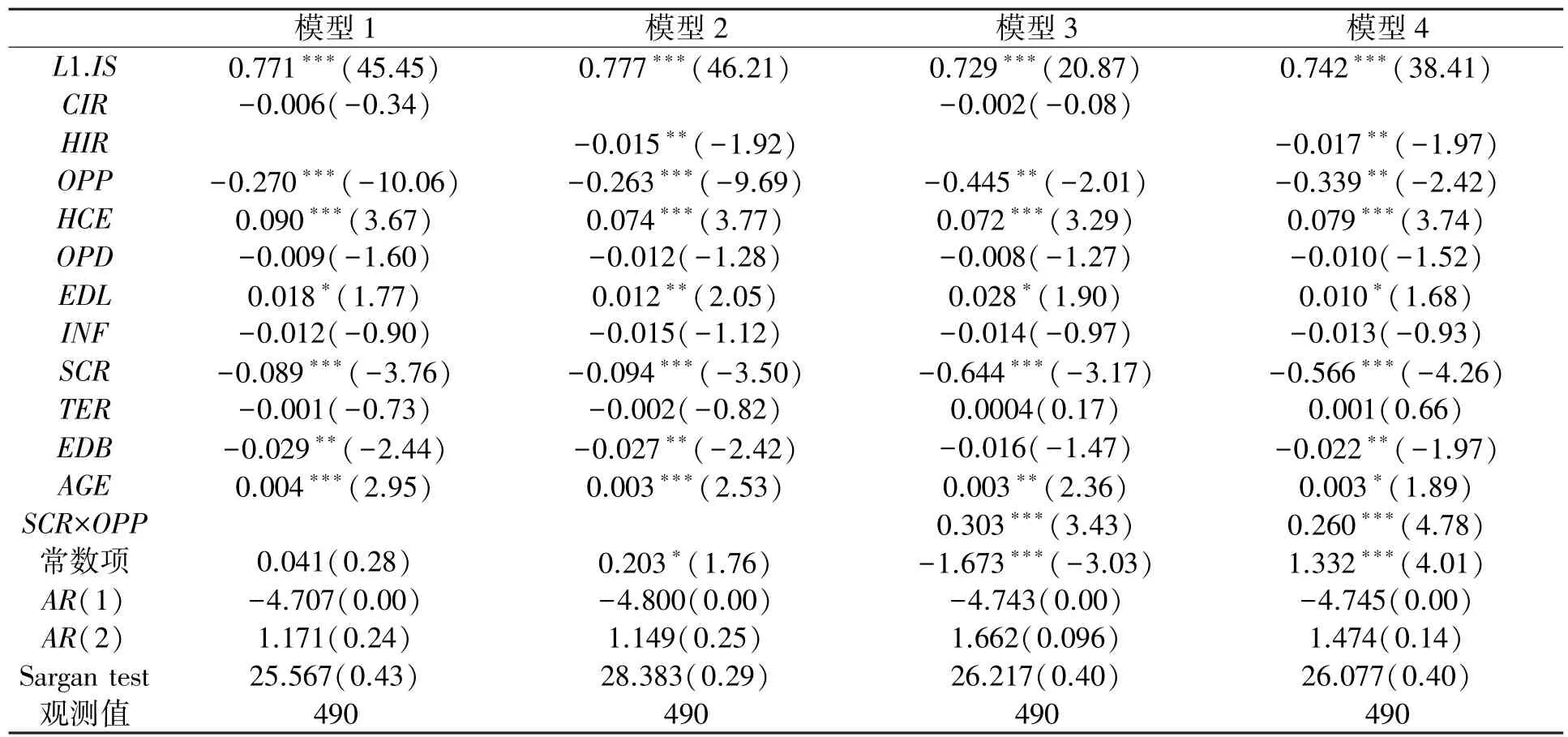

(四)基准模型估计结果

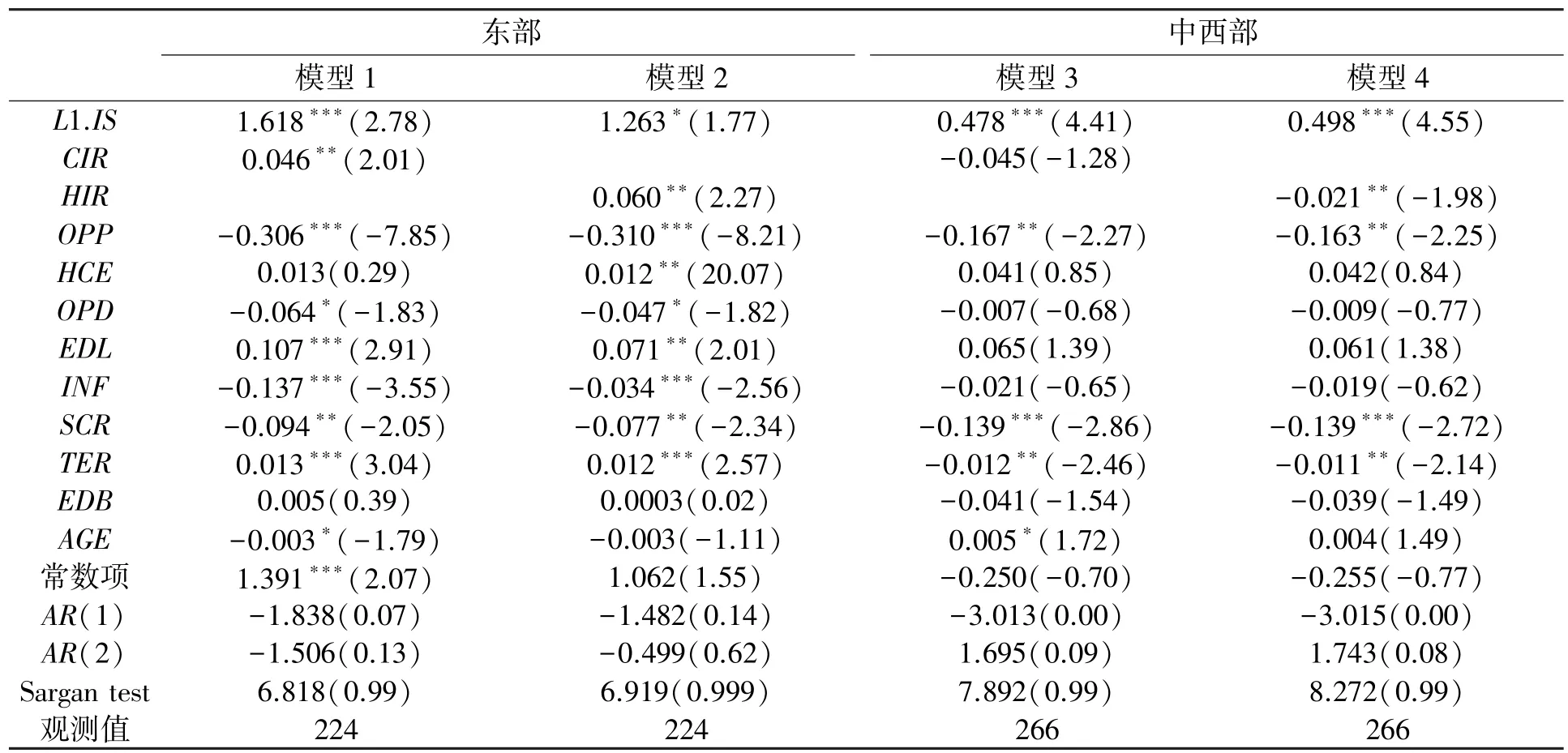

为了控制模型的内生性问题,本文采用两步系统广义矩估计法(Twostep-SGMM)进行回归分析,结果如表1所示。由AR(1)和AR(2)的检验值和P值可知模型残差序列不存在二阶自相关;从Sargan检验值和P值可知模型所选择的工具变量有效,这表明回归结果较为理想。同时,由表1可知模型1—模型4中各控制变量估计系数的符号和显著性相差不大,进一步表明估计结果具有较高稳健性。基于理论分析,本文将重点报告基准模型1和模型2的回归结果。

表1 供地策略与产业结构服务化回归结果

由模型1和模型2的回归结果可以看出,商业用地与工业用地价格比值的估计系数为负,但不显著;而住宅用地与工业用地价格的比值的估计系数在5%的水平上显著为负,即住宅用地与工业用地价格的比值对产业结构服务化产生显著的负作用。这也表明地方政府的“二手”供地策略特征越明显,工业在产业结构中占比越高,从而对产业结构服务化产生挤出效应。在财政激励和政治升迁等多重激励下,地方政府为在晋升锦标赛中胜出,利用其在土地一级供应市场中的垄断地位,采取高价出让商住用地、低价出让工业用地的“二手”供地策略,对城市工业部门产生了更为显著的正向促进作用,从而抑制了产业结构向服务化演进,证实了假说1。

晋升压力的估计系数在1%的水平上显著为负,表明地方政府官员的晋升压力对产业结构服务化产生了抑制作用,且从估计系数克制,其负向作用大于住宅用地与工业用地价格比值的负向作用。人力资本禀赋的估计系数在1%的水平上显著为正,表明人力资本的积累有助于提高各产业的劳动力素质和劳动生产效率,推动产业价值链攀升,进而促进产业结构服务化。经济发展水平的估计系数显著为正,表明经济发展水平的提高,有助于增加对服务的最终需求,从而推动了服务业的快速发展和加快产业结构的服务化进程,这也与现阶段我国服务业增加值占比稳步提高相吻合。政府资源控制力的估计系数在1%的水平上显著为负,表明政府资源控制力对产业结构服务化产生了抑制作用。其原因可能是随着政府资源控制力的增强,掌握的资源数量越多,出于政治升迁目的,会调动更多稀缺资源用于能够带来更多GDP的制造业等产业的发展,进而抑制产业结构向服务化演进。对外开放度和基础设施状况的估计系数虽然为负,但不显著,表明对外开放程度的提高和基础设施的改善虽有助于吸引更多外来投资,但吸引来的更多可能是劳动密集型产业,未能显著促进产业结构服务化。官员特征变量中,任期对产业结构服务化的影响不显著,学历对产业结构服务化的影响则显著为负,而官员年龄对产业结构服务化的影响则显著为正,表明官员任期和学历并未能带来产业结构服务化。

由模型3和模型4的回归结果进一步分析发现,政府资源控制力与晋升压力的交叉项的估计系数显著为正,表明晋升压力对产业结构服务化的作用受到了政府资源控制力的影响,即政府资源控制力强化了地方政府官员晋升压力对产业结构服务化的抑制作用,证明了假说2。这说明在政治晋升激励下,地方政府对辖区经济资源的控制力越强,越容易集中土地、资本等资源用于工业的发展,从而促进工业的快速发展,导致晋升压力对产业结构服务化的抑制作用越强。

五、进一步讨论

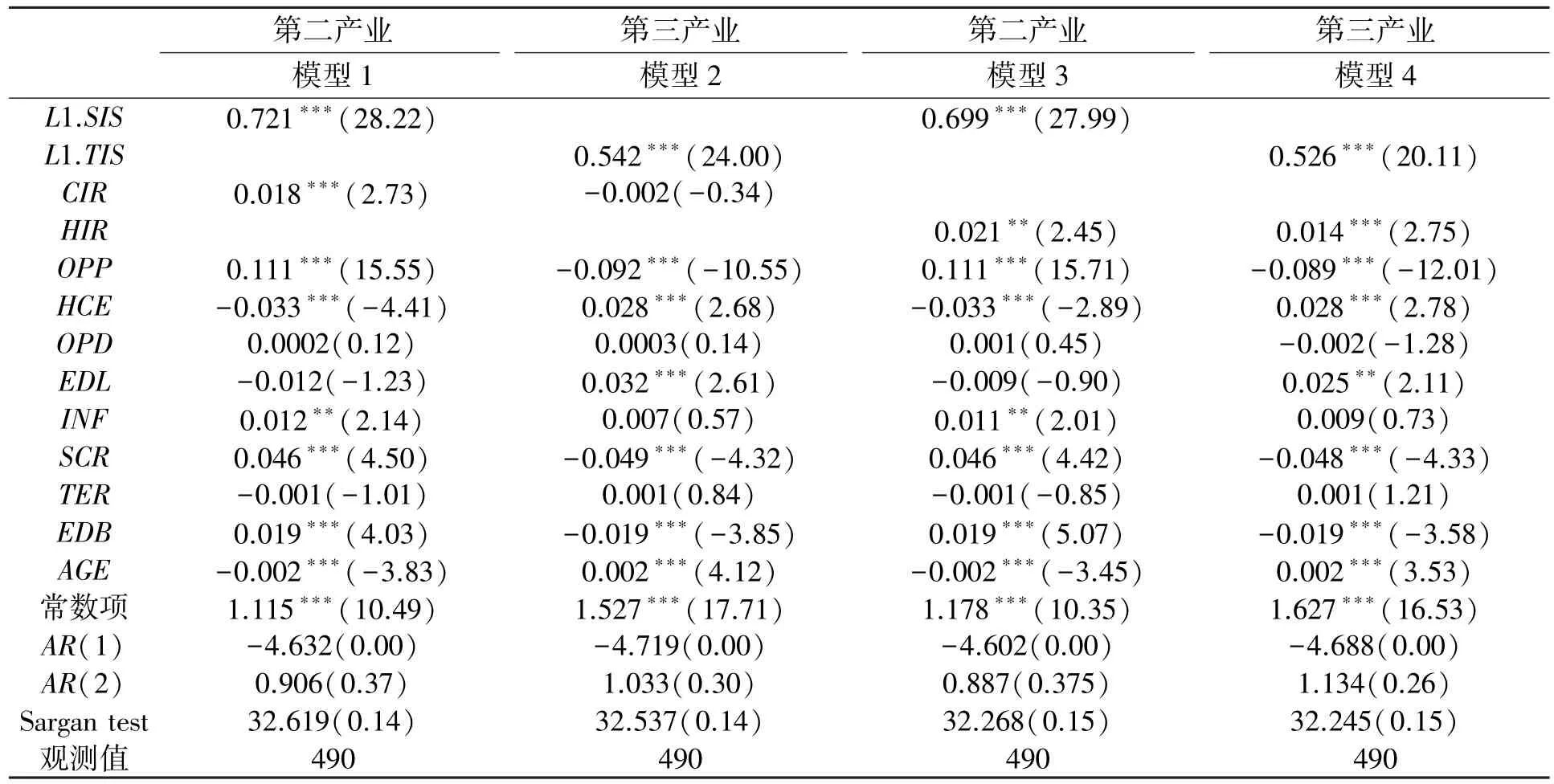

(一)产业异质性

前一部分我们已从城市总量层面验证了供地策略对产业结构服务化的影响效应,考虑土地要素在不同产业之间的配置比例事关产业结构的调整,因此,有必要进一步分析地方政府供地策略对城市内部的产业结构的影响,从而对供地策略与产业结构服务化的关系进行更加细致和纵深的解读,估计结果如表2所示。

表2 供地策略对不同产业影响的异质性

由表2的模型1和模型2可知,商业用地与工业用地价格的比值对第二产业的影响在1%的水平上显著为正,表明商业用地与工业用地价格的差距越大,对工业发展的促进作用越大;商业用地与工业用地价格的比值对第三产业的影响则不显著,由此可知,商业用地与工业用地价格之比对产业结构服务化并不存在显著的影响效应,这与表1的基准模型回归结果相吻合。由模型3和模型4可知,住宅用地与工业用地价格比值的估计系数则显著为正,其中对第二产业的估计系数大于第三产业,即地方政府“二手”供地策略对第二产业的促进作用大于第三产业。这表明在产业层面上,当地方政府出于政治晋升目的而采取“二手”供地策略时,对产业结构服务化产生了挤出效应,不利于产业结构向服务化演进,这也意味着产业发展“由二进三”现象并未普遍出现。

(二)细分行业异质性

为了考察地方政府的“二手”供地策略对制造业升级的影响,以及能否导致第三产业内部由生活性服务业向生产性服务业的升级,我们进一步分析了供地策略对制造业、生活性服务业和生产性服务业的影响效应①生产性服务业包括交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业、金融业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业。生活性服务业包括批发零售业、住宿和餐饮业、房地产业、居民服务和其他服务业以及文化、体育和娱乐业。。鉴于城市层面不同细分行业增加值数据难以获取,故而本文采用不同行业就业人数占城镇总就业人数的比重表示行业发展规模。受各行业就业数据所限,本文将不同行业异质性分析的样本期界定为2003-2014年。估计结果如表3所示。

由表3的模型1和模型2可知,商业用地与工业用地价格比值、住宅用地与工业用地价格比值的估计系数均在1%的水平上显著为正,即地方政府供地策略显著促进了城市制造业的集聚发展。由模型3和模型4可知,商业用地与工业用地价格比值、住宅用地与工业用地价格比值的估计系数均在1%的水平上显著为正,表明地方政府的供地策略对生产性服务业产生正向促进作用,提高了城市生产性服务业的集聚水平,但这种促进作用小于对制造业的促进作用。这可能是生产性服务业是维持和提高区域竞争力和生命力的重要保障,且高端制造业的发展也离不开生产性服务业的支撑。当地方政府供地策略诱发制造业从低端向高端演进时,制造业的技术水平和生产效率不断提高,需要与之相匹配的生产性服务业支撑其发展,由此,在制造业价值链不断攀升过程中,地方政府的供地策略也推动了生产性服务业的快速发展。值得关注的是,住宅用地与工业用地价格的比值对生产性服务业的促进作用大于其对第三产业的促进作用。

由模型5和模型6可知,商业用地与工业用地价格比值、住宅用地与工业用地价格比值的估计系数均不显著,表明地方政府的供地策略对生活性服务业的发展并未产生显著的影响,未能促进城市生活性服务业集聚水平的提高。这可能是因为生活性服务业在聚集和配置区域资源以及促进区域经济增长上发挥的作用相对较小,地方政府在生活性服务业发展上投入的土地资源数量相对较少,对生活性服务业的促进不显著。

表3 供地策略对制造业和服务业内部细分行业影响的异质性

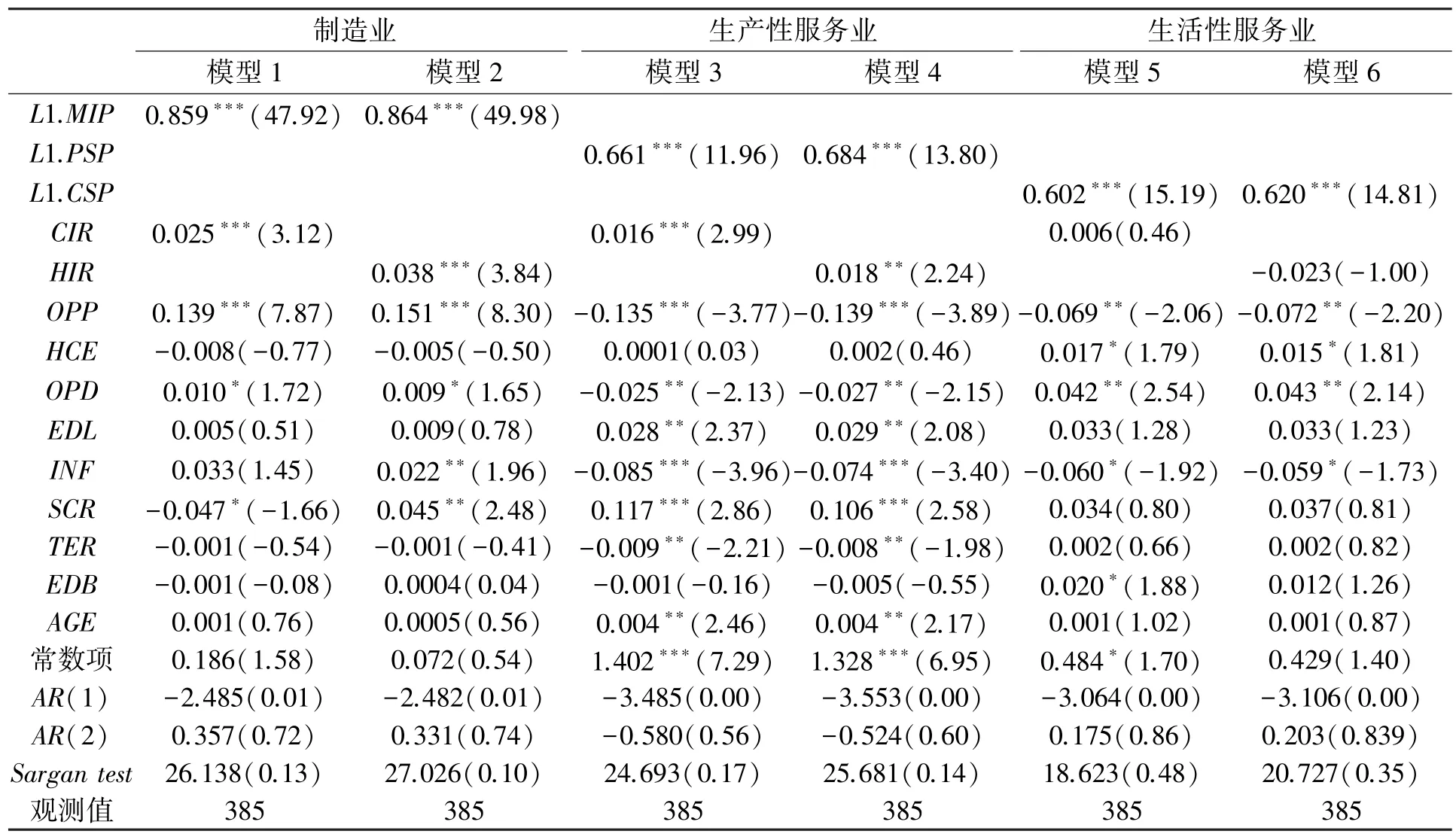

(三)区域异质性

考虑不同经济发展水平和禀赋差异的土地供应策略对产业结构服务化的影响,本文将35个大中城市划分为东部与中西部地区,进行回归分析,估计结果如表4所示。

由表4可知,供地的“二手”策略对东部和中西部地区产业结构服务化产生截然相反的作用效果。具体而言,商业用地与工业用地价格比值、住宅用地与工业用地价格比值对东部地区产业结构服务化的影响均显著为正,而住宅用地与工业用地价格的比值对中西部地区产业结构服务化的影响显著为负,商业用地与工业用地价格的比值对中西部地区产业结构服务化的影响为负,但不显著。这表明地方政府的供地策略显著促进了东部地区产业结构向服务化演进,抑制了中西部地区产业结构服务化。其原因可能是:第一,当地方政府的“二手”供地策略促进制造业部门的扩张时,由于东部沿海地区制造业分工程度、生产技术、产业层次远高于中西部地区,因此,东部地区供地策略引致的制造业的扩张能够衍生出对生产性服务业更多的中间需求,从而为当地服务业发展提供了巨大的市场空间,促进了服务业的快速发展。第二,经济发展水平越高,财政支出压力较小,对土地出让收入及相关收益的依赖程度也就越低。东部沿海地区经济较为发达,经济增长和财政收入增加的压力相对较小,因此,东部采取“二手”供地策略促进工业发展和财政收入增加的概率较小。第三,东部地区经济社会发展水平远高于中西部地区,对现代服务业的需求呈现出更为显著的多样化和多元化特征,这就促使东部地区的地方政府在土地供应结构上更为偏向于服务业尤其是现代服务业的发展,使得服务业在该地区尤其是一线和二线城市呈现出明显的集群化发展趋势。

表4 供地策略对产业结构服务化影响的区域异质性

六、结论与启示

本文系统探讨了地方政府供地策略对产业结构服务化的影响机理,并采用系统GMM估计方法对中国2000-2014年35个大中城市的面板数据进行实证分析,以考察市一级地方官员在独特的城乡二元土地制度下,通过“二手”供地策略对产业结构服务化的影响。研究结论主要有:(1)地方政府供地策略抑制了产业结构向服务化的演进,这说明我国地方政府的供地策略确实是阻碍产业结构高级化和服务化的重要因素。(2)进一步分析发现地方政府的“二手”供地策略行为虽然对生产性服务业产生正向促进作用,但更有利于第二产业的发展,形成以工业为主导的产业结构刚性,抑制了产业结构向服务化演进,这也表明地方政府供地策略并未引致产业结构“由二进三”演变现象的产生。(3)地方政府“二手”供地策略对产业结构服务化的影响存在显著的区域异质性,在过去一段时间内,特别是2003年以来,廉价出让土地和巨额土地财政收入确实促进了中国经济持续快速增长。然而,随着经济发展水平的提高,资源环境约束的增强,地方政府供地策略的经济增长效应将逐渐减弱,其负面作用日益凸显。

本文的研究有助于我们更好地理解地方政府官员土地出让行为对产业结构服务化的影响机理,同时,对于优化土地出让制度具有重要的政策启示。首先,优化地方官员政绩考核指标体系和晋升制度,打破唯GDP增长率“论英雄”,更加注重GDP增长质量,增加资源消耗、生态环境保护、教育医疗、社会保障、安全生产等指标的权重,从源头上逐步减少地方政府“经营土地”、“经营城市”以推高GDP增长率的短视行为。其次,加强对土地出让市场的监管,规范地方政府土地出让行为,优化土地出让结构,增加商住用地的供给,从而逐步扭转地方政府在土地出让中的低效行为。再次,改革土地收益分配格局,优化土地出让支出结构,进一步提高土地出让收入中用于扶持高端制造业、生产性服务业等行业发展的支出比重,促进产业结构的优化升级。同时,加快推进财税制度改革,尽快开征房地产税,增加地方政府的收入来源,降低对土地财政的依赖。此外,适当降低地方政府对辖区经济资源的控制力度,加快土地资源配置的市场化进程,进一步提升市场在土地资源配置中的作用,压缩“二手”供地策略实施空间。

[1]周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,载《经济研究》2007年第7期。

[2]Tsui K Y,Wang Y.“Between separate stoves and a single menu:fiscal decentralization in China”,China Quarterly,2004,177(177).

[3]邵朝对、苏丹妮、邓宏图:《房价、土地财政与城市集聚特征:中国式城市发展道路》,载《管理世界》2016年第2期。

[4]刘守英:《以地谋发展模式的风险与改革》,载《国际经济评论》2012年第2期。

[5]高波:《新常态下中国经济增长的动力和逻辑》,载《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2016年第3期。

[6]李勇刚、王猛:《土地财政与产业结构服务化——一个解释产业结构服务化“中国悖论”的新视角》,载《财经研究》2015年第9期。

[7]BAUMOL W J.“Macroeconomics of unbalanced growth:the Anatomy of urban crisis”, The American Economic Review,1967,57(3):415-426.

[8]程大中:《中国服务业增长的特点、原因及影响——鲍莫尔—富克斯假说及其经验研究》,载《中国社会科学》2004年第2期。

[9]张月友、刘志彪:《替代弹性、劳动力流动与我国服务业“天花板效应”——基于非均衡增长模型的分析》,载《财贸经济》2012年第3期。

[10]L0 C P ,Liu B J.“Why India is mainly engaged in offshore service activities while China is disproportionately engaged in manufacturing”, China Economic Review, 2009,20(2).

[11]张斌、何帆:《货币升值的后果——基于中国经济特征事实的理论框架》,载《经济研究》2006年第5期。

[12]吕政、刘勇、王钦:《中国生产性服务业发展的战略选择——基于产业互动的研究视角》,载《中国工业经济》2006年第8期。

[13]江静、刘志彪:《世界工厂的定位能促进中国生产性服务业发展吗》,载《经济理论与经济管理》2010年第3期。

[14]江小涓:《服务业增长:真实含义、多重影响和发展趋势》,载《经济研究》2011年第4期。

[15]张平、余宇新:《出口贸易影响了中国服务业占比吗》,载《数量经济技术经济研究》2012年第4期。

[16]张捷、张媛媛、莫扬:《对外贸易对中国产业结构向服务业演进的影响——基于制造—服务国际分工形态的视角》,载《财经研究》2013年第6期。

[17]许宪春:《中国服务业核算及其存在的问题研究》,载《经济研究》2004年第3期。

[18]高传胜、李善同:《经济服务化的中国悖论与中国推进服务经济的战略选择》,载《经济经纬》2007年第4期。

[19]汪德华、张再金、白重恩:《政府规模、法治水平与服务业发展》,载《经济研究》2007年第6期。

[20]刘培林、宋湛:《服务业和制造业企业法人绩效比较》,载《经济研究》2007年第1期。

[21]李勇坚、夏杰长:《我国经济服务化的演变与判断——基于相关国际经验的分析》,载《财贸经济》2009年第11期。

[22]谭洪波、郑江淮:《中国经济高速增长与服务业滞后并存之谜——基于部门全要素生产率的研究》,载《中国工业经济》2012年第9期。

[23]邵骏、张捷:《产业结构服务化进程中的制度因素研究——基于全球27个新兴工业化国家面板数据的比较分析》,载《产经评论》2014年第2期。

[24]谭洪波:《中国要素市场扭曲存在工业偏向吗?——基于中国省级面板数据的实证研究》,载《管理世界》2015年第12期。

[25]刘守英:《直面中国土地问题》,北京:中国发展出版社2014年版。

[26]丘海雄、付光伟、张宇翔:《土地财政的差异性研究——兼论土地财政对产业转型升级的启示》,载《学术研究》2012年第4期。

[27]曹广忠、袁飞、陶然:《土地财政、产业结构演变与税收超常规增长——中国“税收增长之谜”的一个分析视角》,载《中国工业经济》2007年第12期。

[28]雷潇雨、龚六堂:《基于土地出让的工业化与城镇化》,载《管理世界》2014年第9期。

[29]范剑勇、莫家伟:《地方债务、土地市场与地区工业增长》,载《经济研究》2014年第1期。

[30]王贤彬、张莉、徐现祥:《地方政府土地出让、基础设施投资与地方经济增长》,载《中国工业经济》2014年第7期。

[31]邵挺、范剑勇:《房价水平与制造业的区位分布——基于长三角的实证研究》,载《中国工业经济》2010年第10期。

[32]郑思齐、孙伟增、吴璟:《“以地生财,以财养地”——中国特色城市建设投融资模式研究》,载《经济研究》2014年第8期。

[33]纪志宏、周黎安、王鹏、赵鹰妍:《地方官员晋升激励与银行信贷——来自中国城市商业银行的经验证据》,载《金融研究》2014年第1期。

[34]傅勇:《财政分权、政府治理与非经济性公共物品供给》,载《经济研究》2010年第8期。

[35]陶然、袁飞、曹广忠:《区域竞争、土地出让与地方财政效应:基于1999~2003年中国地级城市面板数据的分析》,载《世界经济》2007年第10期。

[36]黄少安、陈斌开、刘姿彤:《“租税替代”、财政收入与政府的房地产政策》,载《经济研究》2012年第8期。

[37]高波、陈健、邹琳华:《区域房价差异、劳动力流动与产业升级》,载《经济研究》2012年第1期。

[38]王珺、万陆、杨本建:《城市地价与产业结构的适应性调整》,载《学术研究》2013年第10期。

[39]曹春方、马连福、沈小秀:《财政压力、晋升压力、官员任期与地方国企过度投资》,载《经济学(季刊)》2014年第4期。

[40]Ma J.“Off budget activities of china Governments since economic reform”, Association for Budgeting and Financial Management,2000.

[41]毛丰付、潘加顺:《资本深化、产业结构与中国城市劳动生产率》,载《中国工业经济》2012年第10期。

[42]干春晖、郑若谷、余典范:《中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响》,载《经济研究》2011年第5期。

[43]朱英姿、许丹:《官员晋升压力、金融市场化与房价增长》,载《金融研究》2013年第1期。

Local Officials Land Supply Strategy and Industrial Structure Tertiarization:Theoretical Analysis and Empirical Evidence in China

LI Yong-gang,LUO Hai-yan,Anhui University of Finance& Economics

Land supply strategy in China played a decisive role in the last round of economic growth.In this paper,we establish influence mechanism of the strategy of the land supply and the industrial structure tertiarization.And then using the system GMM estimation method,we analyze the data of 35 large and medium cities in China.Research shows that:The land supply strategy significantly inhibited the industrial structure tertiarization,which indicates that the behavior of the local government land supply strategy driven by promotion pressure is an important factor to hinder the industrial structure tertiarization.Further analysis finds that land supply strategy of the local government has triggered the manufacturing evolution from the low-end to high-end.And thus the industrial structure rigidity led by formation of industry is formed so as to inhibit the industrial structure tertiarization.In addition,the impact of the land supply strategy of the local government to the industrial structure tertiarization exists a significant regional heterogeneity.It significantly promots the industrial structure tertiarization of the eastern region,but is not conducive to the tertiarization of industrial structure of central and western regions.

local officials; land supply strategy; industrial structure tertiarization

F062.9;F321.1

A

1671-7023(2017)06-0115-11

李勇刚,安徽财经大学经济学院副教授;罗海艳,安徽财经大学文学院讲师

国家社会科学基金青年项目“支付能力、居住选择与农民工住房保障制度研究”(14CJY028)

2017-09-04

责任编辑 胡章成