明代闽南各类城池规制及筑城费用来源考述

郑 欣

(福建师范大学 社会历史学院,福建 福州 350007)

明代闽南各类城池规制及筑城费用来源考述

郑 欣

(福建师范大学 社会历史学院,福建 福州 350007)

明代闽南地区的城池大致可分为五种类型,其规制各有特点:府、县行政中心城池是规模最大的一类城池,各类城防设施完备;卫所城规模次之,独立千户所城周为2.4里~4.1里,各类防御设施较完备;巡检司城大多城周不及1里,且未见此类城设置濠池,各类设施较简陋;镇城、民城,规制差别巨大,某些城池规制之大甚至与县城相当;堡、寨等其他类型的小型驻防城是闽南各类城池中规模最小的城,多数城周不超过100丈,有少量的城防设施。这些城池修筑费用来源主要有官府出资、官民捐助、摊派等。

明代;闽南;城池;规制;费用

闽南地区是列入国家“一带一路”战略的“21世纪海上丝绸之路”先行区,自古以来就是中国对外经济交流的重要窗口,同时闽南地区也是明代倭患重灾区,拥有重要的军事战略地位,故官府十分重视对闽南各类城池的修建。然而遗憾的是,在相关研究中,闽南城池研究始终未被足够重视,尚未见对闽南各类城池系统、细致的研究,且仅有的研究成果通常仅着眼于泉州和漳州两座府城,对于闽南众多的县级城池、卫所城、巡检司城着墨不多,对镇城、民城的研究更是极为缺乏。本文不揣谫陋,谨将有明一代闽南各类城池规制和筑城费用来源情况做一梳理总结,祈请学界前辈赐正!

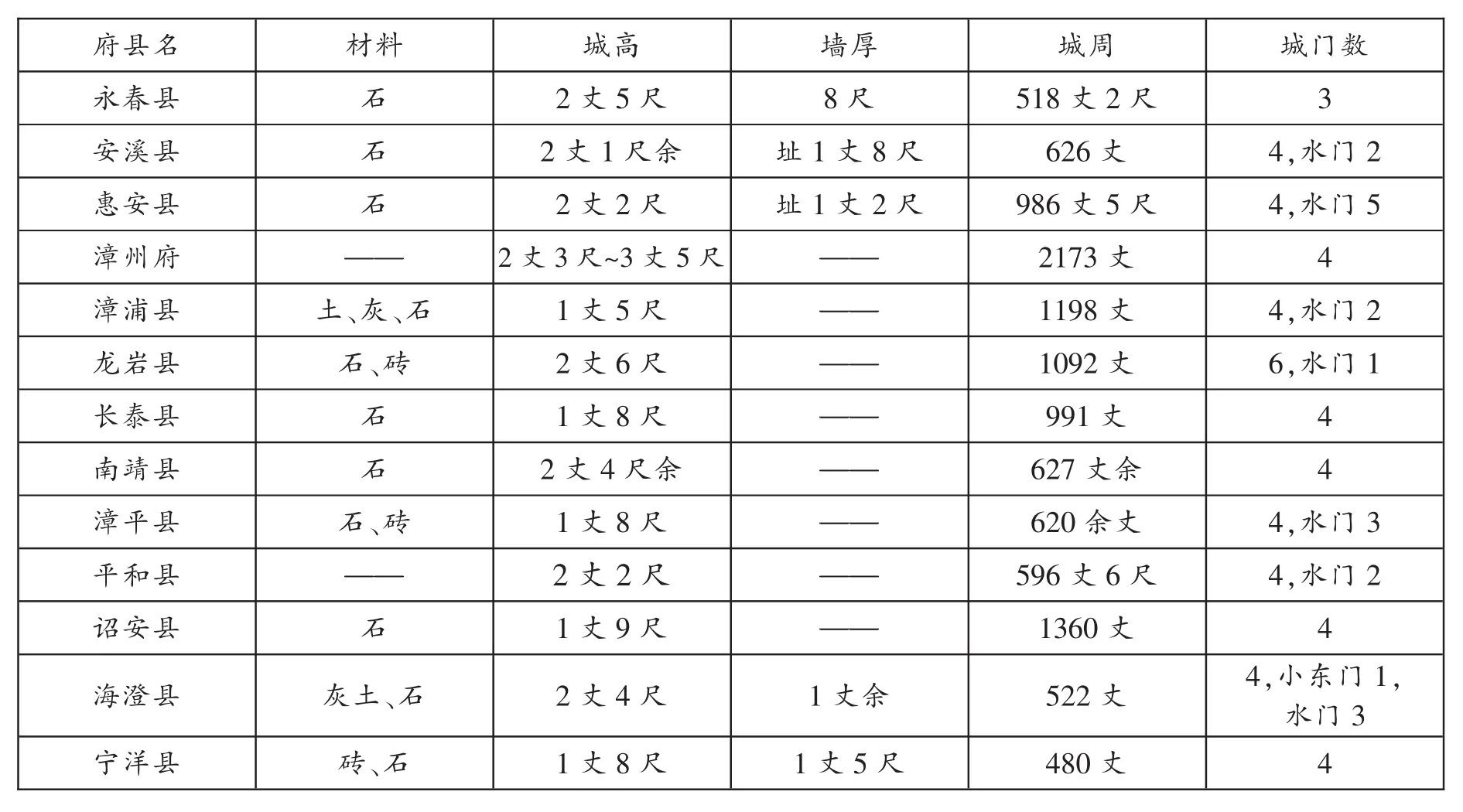

一、行政中心城池的规制

明代闽南地区包括泉州、漳州两府,泉州府领7县(晋江、南安、同安、德化、永春、安溪、惠安),其中晋江县为附郭县;漳州府领10县(龙溪、漳浦、龙岩、长泰、南靖、漳平、平和、诏安、海澄、宁洋),其中龙溪县为附郭县。终明一代,闽南所有行政中心均有城池环绕,下表为据明清地方志之记载整理而成的“明代闽南行政中心城池规制一览表”。

表1:明代闽南行政中心城池规制一览表[3]

府县名 材料 城高 墙厚 城周 城门数永春县 石 2丈5尺 8尺 518丈2尺 3安溪县 石 2丈1尺余 址1丈8尺 626丈 4,水门2惠安县 石 2丈2尺 址1丈2尺 986丈5尺 4,水门5漳州府 ——2丈3尺~3丈5尺 ——2173丈4漳浦县 土、灰、石1丈5尺 ——1198丈4,水门2龙岩县 石、砖2丈6尺 ——1092丈6,水门1长泰县 石1丈8尺 ——991丈4南靖县 石2丈4尺余 ——627丈余4漳平县 石、砖1丈8尺 ——620余丈4,水门3平和县 ——2丈2尺 ——596丈6尺4,水门2诏安县 石1丈9尺 ——1360丈4海澄县 灰土、石 2丈4尺 1丈余 522丈 4,小东门1,水门3宁洋县 砖、石 1丈8尺 1丈5尺 480丈 4

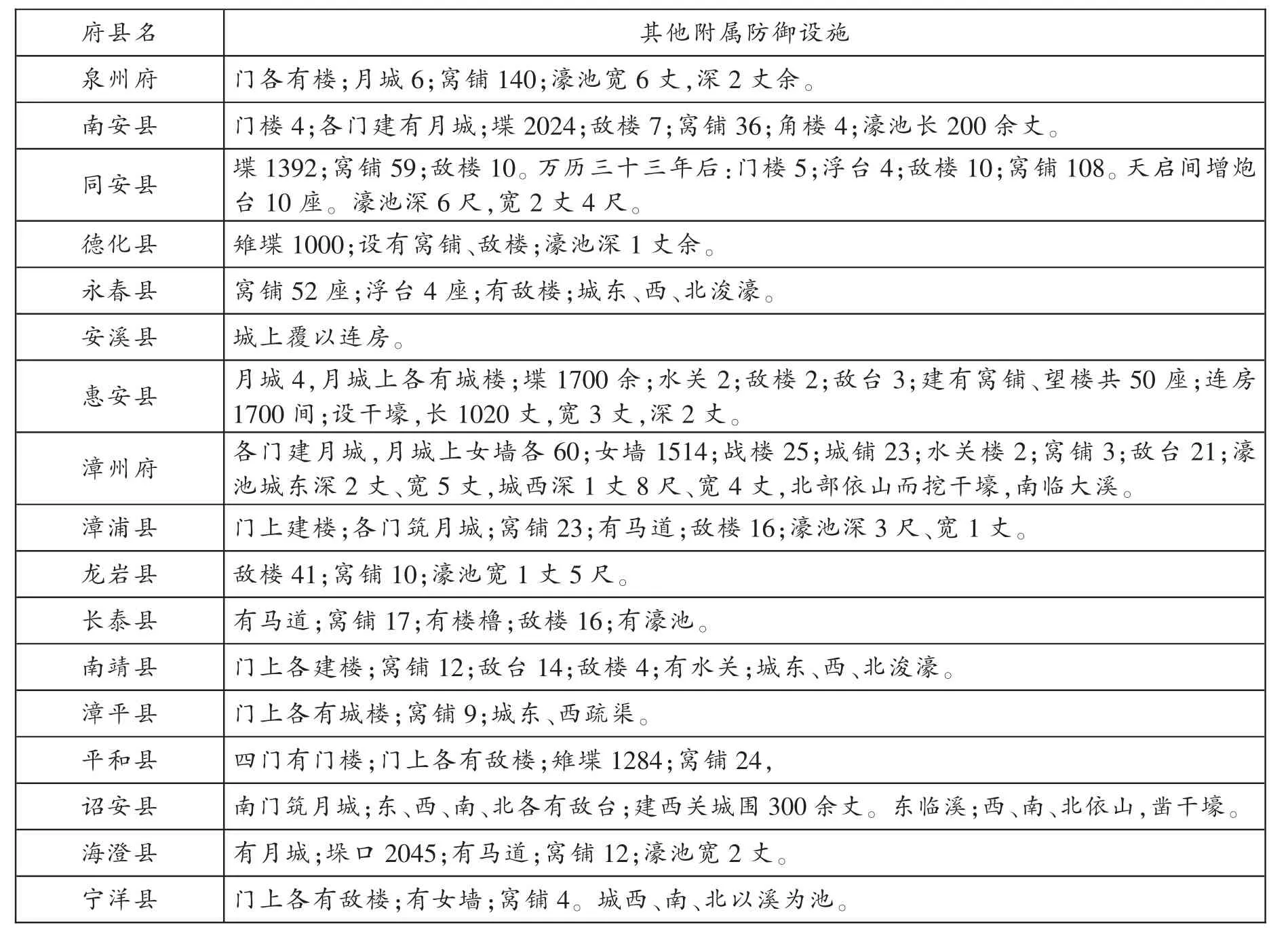

除上表所列项目之外,闽南各行政中心城池还普遍配备大量附属防御设施,且大多开凿濠池,具体情况如下:

表2:明代行政中心城池附属防御设施及濠池规制一览表[4]

首先,城周是衡量城池规模的重要尺度,据表1,我们将明代闽南各行政中心城池城周换算成里来计算,结果如下:

泉州府30.0里、南安县4.3里、同安县4.7里、德化县4.7里、永春县2.9里、安溪县3.5里、惠安县5.5里;

漳州府12.1里、漳浦县6.7里、龙岩县6.1里、长泰县5.5里、南靖县3.5里、漳平县3.4里、平和县3.3里、诏安县7.6里、海澄县2.9里、宁洋县2.7里。

我们可以发现,明代闽南地区的府城是远大于县城的,特别是泉州府城竟达到30里,这在全国同级别城池中也属名列前茅,县级城池城周范围在2.7里(宁洋)到7.6里(诏安)之间。

此外,明代闽南行政中心城池的修城材料大多为砖、石一类坚固的材料,极少单纯用土筑城;城高为1丈5尺~3丈5尺,墙厚为8尺~2丈4尺,府城比县城均略高、厚;城门3~7座不等,大多为4座城门,泉州府城因城巨大,建7座城门。

从表2可以看出闽南行政中心城池无一例外地配备了大量的附属防御设施,这些设施主要有门楼、月城,女墙、敌楼、窝铺等。护城濠池的设置也非常普遍,除安溪县、平和县未见濠池记载外,其余府、县均有濠池。

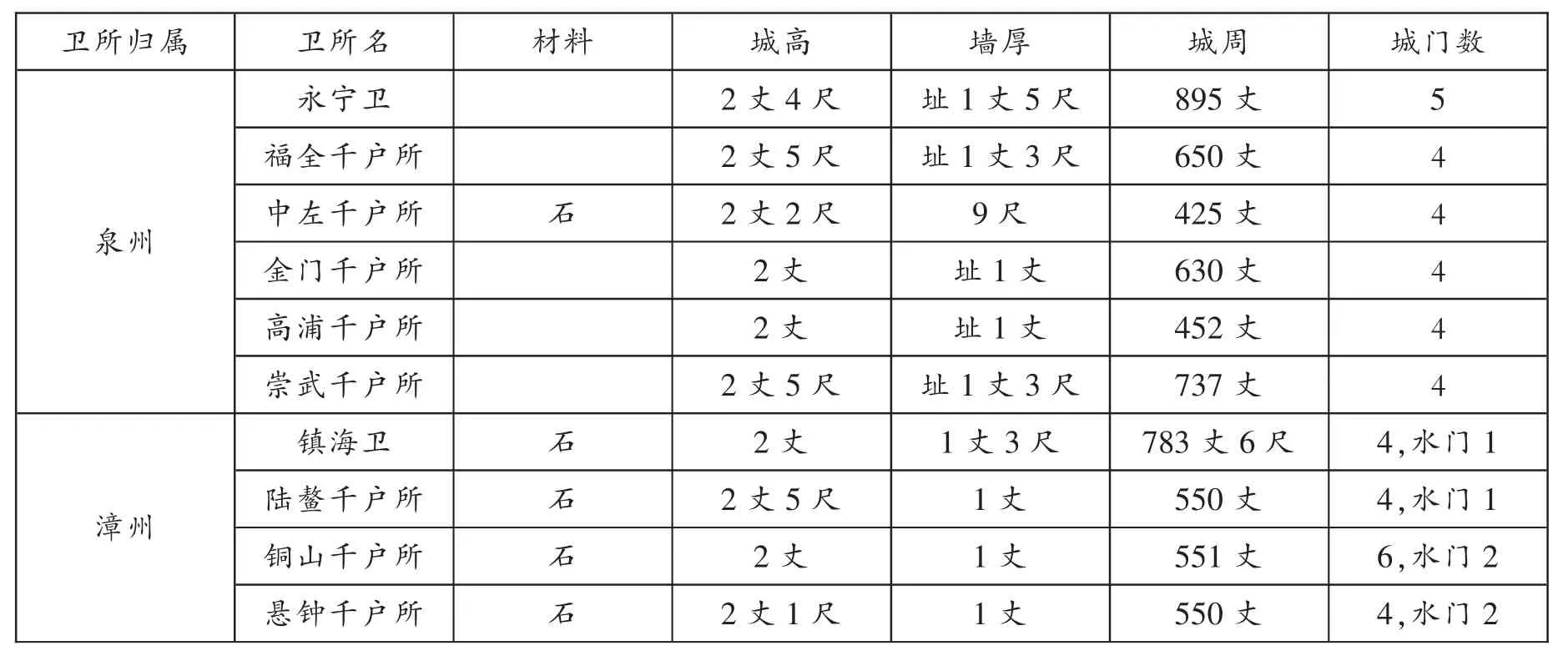

二、独立卫所城池的规制

明代开创了新的军制——卫所制度,在这种制度的指导下,明初便在闽南地区设置了大量卫所,设置于城市中的卫所往往凭借城市城池进行守御,而设于城市之外的卫所则通常会建设独立的卫所城池,在这里我们主要探讨的便是独立卫所城池之规制。根据闽南各地方志记载,制“明代闽南独立卫所城池规制一览表”如下:

表3:明代闽南独立卫所城池规制一览表[7]

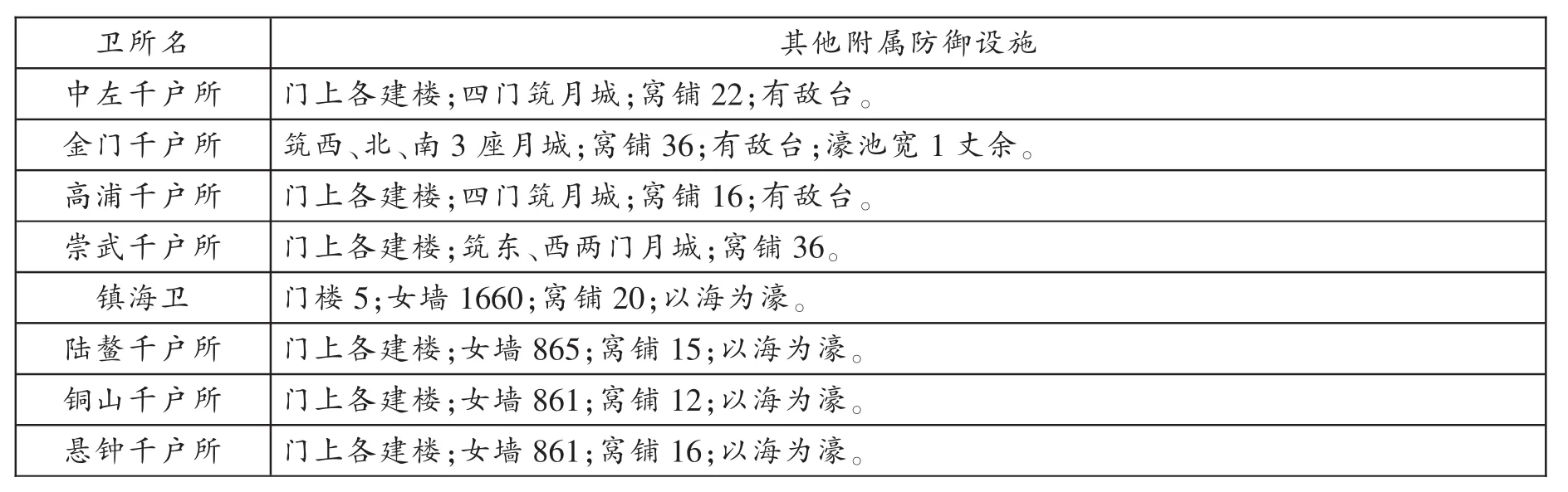

卫所城池作为军事防御功能更强的城池类型,规模虽小却也配备有较多的附属防御设施,列举如下:

表4:明代闽南独立卫所城池附属防御设施及濠池规制一览表[7]

卫所名 其他附属防御设施中左千户所 门上各建楼;四门筑月城;窝铺22;有敌台。金门千户所 筑西、北、南3座月城;窝铺36;有敌台;濠池宽1丈余。高浦千户所 门上各建楼;四门筑月城;窝铺16;有敌台。崇武千户所 门上各建楼;筑东、西两门月城;窝铺36。镇海卫 门楼5;女墙1660;窝铺20;以海为濠。陆鳌千户所 门上各建楼;女墙865;窝铺15;以海为濠。铜山千户所 门上各建楼;女墙861;窝铺12;以海为濠。悬钟千户所 门上各建楼;女墙861;窝铺16;以海为濠。

同样,我们将明代闽南独立卫所城池城周换算成里来计算,永宁卫城城周5.0里,镇海卫城城周4.4里,独立千户所城周为2.4里(中左)~4.1里(崇武)不等,可以发现独立卫所城池总体规模小于行政中心的城池。虽然此类城池城周较小,但城墙的高和厚以及城门开设数量与行政中心城池并无显著差异,附属防御设施较也为齐全,且很多卫所城池有设立濠池(或有意地以海为濠),这也是为实现其较强的军事防御功能而必要之做法。

三、巡检司城的规制

巡检司的主要职能是“盘诘往来奸细及贩卖私盐,犯人、逃军、逃囚、无引、面生可疑之人”,其在明代是卫所防御体系的重要补充,部分设在险要之地的巡检司会筑巡检司城自守,这些巡检司城规制较为统一,我们根据各类方志记载将闽南巡检司城规制整理如下:

1.泉州

祥芝巡检司城、乌浔巡检司城、深沪巡检司城、围头巡检司城、高浦巡检司城、塔头巡检司城、官澳巡检司城、田浦巡检司城、陈坑巡检司城、峰上巡检司城、烈屿巡检司城、小岞巡检司城、獭窟巡检司城、峰尾巡检司城、黄崎巡检司城:均为洪武二十年(1387)筑,城周140~193丈,高1丈7尺~2丈,墙厚6尺5寸~1丈2尺,窝铺4~8所,设城门1~2座。

2.漳州

濠门巡检司城、青山巡检司城、洪淡巡检司城、金石巡检司城、东沉赤山巡检司城、后葛巡检司城、井尾巡检司城、岛尾巡检司城、古雷巡检司城:均为洪武二十年(1387)筑,城周110丈~156丈6尺,墙厚8尺~9尺,高均为1丈5尺,城门1~3座。

漳潮司城:在三都,明洪武二十年(1387)建。

盘陀岭巡检司城:正统六年(1441)建。

总体来说,巡检司城的规模比卫所城池更小,大多城周不及1里,且尚未见此类城有濠池的设置,这也正符合其“盘诘往来奸细”的定位,其军事防御能力也仅仅可对卫所城之防御体系进行一定程度的补充。

四、镇城、民城的规制

明代闽南经济发达,市镇繁荣,不少市镇或因货稠人富,或因区位险要,也有修筑城池的情况,这类城池在闽南地方志中一般称为“镇城”“民城”等,部分镇城记载较少,仅仅提及位置或修筑时间,故仅将记载较为详细的城列出:

1.泉州

安平镇城:在晋江八都。城周1027丈余,高1丈2尺,墙厚1丈2尺,建有4门,上各建楼;有窝铺;水关8;敌楼2。

辋川镇城:在惠安县治东北十里许。城周700余丈,高1丈8尺,建城门3座,小门3座。

2.漳州

云霄镇城:在六都,背山面海。城周825丈,高1丈8尺,“址累层石,末甃以砖”。嘉靖三十九年(1560),城被攻陷损毁。隆庆六年(1572)增修,并于南、西、北三门筑瓮城,门上建楼,“战备甚具”。

埔尾土城:在六都。始累土为之,后易以石。城周225丈,高1丈6尺。

前涂土城:在六都,始以土筑,嘉靖三十七年(1558)倭乱,更砌以石为灰。垛其上,与埔尾土城“相为犄角”。

西林土城:在六都。旧有石城,岁久圮坏。正德五年(1510),乡民公修之。

岑头土城:在三都。城周840丈,高1丈4尺。

石美城:在二十九都。城周1450丈余,高1丈8尺余。城外为干壕。建4门,环城各为雉堞,内为马道。

福浒城:在十一都,天启间“刘香之乱”时居民所筑。

赤湖城:在十七都。城甚大,仅比县城(漳浦)略小数丈。

玉洲城:在二十八都,嘉靖间居民郭鹰昻等筑城防倭。万历末,海涌城坏。

镇门南北二城:南在十一都,北在二十七都,隔水对峙,明吏部陈天定筑垣防海,崇祯间,知府施邦矅易以石,“为漳城东南扼要地”。

赵家城:在十七都,县东四十里,明副使赵范建城,“楼雉堞俱备”。

九都城:属海澄县,四面砌垣覆石,城高1丈7尺,城周330余丈。

港口城:属海澄县,与县城相连,在县北。城筑以石,上周马道。城高1丈数尺,城周350丈。

由上述记载我们可知,不同的镇城、民城,规制差别巨大,有的镇城(民城)仅相当于一座独立千户所城(城周3里上下)大小,而某些镇城却大如县城(如安平、辋川、云霄、岑头、石美、赤湖等城),且附属防御设施齐全,甚至濠池都很完备。这在一定程度上反映出明代闽南沿海经济发展之繁荣,也与嘉靖朝严重的“嘉靖大倭寇”息息相关,明代市镇规模竟能与县城相媲美,这是值得研究者重视的一个现象。

五、堡、寨等其他类型的小型驻防城规制

明代闽南地区除上述所涉及的四类城池外,还设有很多规模更小的驻防城池,这样的城池常依托于一个村庄而建设,史书称其为“堡、寨(砦)”等,另外闽南地区还建有专门架设火铳进行防御的“铳城”,然这些小城规制简陋且往往存在时间较短,史籍中对其记载多语焉不详,故仅将其中信息较为详细的部分城池列于下:

(一)泉州

石湖砦:在二十二都。城周25丈,墙基宽1丈4寸,墙高1丈4尺,城门1座。

万安砦:在三十八都。城周68丈8尺,墙基宽1丈,墙高1丈6尺,建城门2座。

洛阳桥砦:在惠安县南三十里通津铺,城周99丈。

白叶坂砦:在崇信里,城周130丈。

黎山堡:在兴二里,城周50余丈。

鹧鸪口铳台:在三十六都。城周24丈,高1丈8尺。

澑石铳台:在三十都。城周20余丈,高1丈4尺。

(二)漳州

杜浔堡:在十都,城周500余丈。

西林堡:在六都,为石城。

溪浒堡:在浦、和、靖三县之交,垒土为城,缘溪为池,嘉靖间“饶寇劫掠,独过此不敢犯”。

侯山堡:与溪浒相望,明同知李文察筑。

天妃宫铳城:在东门外,城周数十丈,中有镇远楼。

溪尾铳城:属海澄县,在港口,据水上游。城周60丈8尺,北临海处砌石25丈,炮孔15个,剩余45丈仍用灰土砌筑,旁各有9个炮孔。四面各建楼。

大泥铳城:属海澄县,在港口,捍水之下流。城周113丈余,北部临海处城墙为石砌,其余三面城墙仍用灰砾砌筑。

此类城是明代闽南各类城池中规模最小的城,多数城周100丈左右,但仍有极个别城规模很大(如漳州的杜浔堡城周为500丈)。铳城上还会专门设置炮孔,方便架设各式火炮,面朝海的一面往往还会特别用石砌筑并设置更为密集的炮孔。

综上所述,闽南各类城池规制均有其各自的特点:行政中心城池是闽南规模最大的一类城池,其中府城大于县城,泉州府城周30里,漳州府城周12.1里,县级城池城周范围在2.7~7.6里之间,各类设施完备,行政中心城池是闽南各类城池中最重要的城池类型;卫所城池总体上规模小于行政中心城池,其中卫城大于千户所城,卫城城周4.4里~5里;独立千户所城周为2.4里~4.1里不等,各类防御设施依然完备,体现其重要的军事防御功能;巡检司城的规模比行政中心城池和卫所城池小得多,大多城周不及1里,各类防御设施较为简陋;镇城、民城的规模有大有小,无法一概而论,但有许多镇城规模达到了县级城池的规模,也配备了完备的防御设施,可见市镇在明代的重要性;堡、寨等其他类型的小型驻防城是闽南地区规模最小的城,多数城周100丈左右,虽设有一定的防御设施,但防御能力很有限。

六、明代闽南筑城费用来源

(一)官府出资

筑城是一种大型的公共工程,由官府出资通常是十分必要的,官府出资往往也是筑城费用的主要来源。闽南地区方志中对于官府出资的记载很多,如南安县,嘉靖三十八年(1559)修筑新城,“首请发公帑之羨,约得金七千有奇”;德化县城,正德十年(1515)建谯楼,“乃佥谋请支公帑无碍官银七十两,再凑市杉佣匠买料,申蒙巡按侍御周命允”;诏安县,弘治十八年(1505)拓城,“是役也,工佣、砖木、灰石之费,取给于府帑之羡余”。以上这些例子中的“羡余”,即“各地起运以外的、诸项收人用于常规支出后的结余”,由于地方政府并无用于城池修筑的经常性经费,所以地方的“羡余”成为了官府最容易动用的修城资金。此外,修筑城池也可以向上级请帑,如海澄县,隆庆五年(1571)修筑城池,“动支官帑,砌以石”;惠安县城,嘉靖三十二年(1553)新建城池,费用“乃恳乞于省,得金万五千七百有奇”;漳平县城,“(万历)九年(1514),知县徐凤岐奏准,分巡佥事胡琏、知府陈洪谟议成。始动支官钱”。官府出资除了笼统地记载为“公帑”“官帑”“府帑”外,史籍中还经常将很多项目具体列出,其中的很多费用来源很灵活,充分体现了官府筹措经费的智慧,如“赃罚银”:“赃”意为赃物或偷盗的东西,“罚”指罚金或是罚没行为,这部分资金是明代闽南地区官方出资修城费用中的重要组成部分,在各类修城记中出现的频率颇高,如泉州府城,正德九年(1514),“割赎金始之”;南安县城,万历四十五年(1617)“斥赎锾若干”;惠安县城,万历二十四年(1596)“费金钱可千缗,入官与民帑各半”;龙岩县城,成化十一年(1475),“亦以赎刑之金资之”,后来到万历四十五年(1617)又修城,“乃翻检计簿,得本县备赈赎锾侨于府帑者一千二百有奇”;南靖县城,嘉靖四十三年(1564)重建县城,费用“发自罚锾”。

明代闽南各地官府还有不少其他灵活的费用筹集方式,这些费用广义上也应属于公帑的范畴,但或因这些费用来源较为特殊、不是常例,或因对这类中的一些费用地方官员支配权更大,很多方志中习惯将这些筑城费用单独列出,如:嘉靖三十八年(1559),南安县创筑城池,“其经费出自晋、同、惠、永、德、南之提编,与其邑之丁粮”,这里的提编就是“嘉靖三四十年间,经明朝廷同意,由倭患总督主要施行于南直隶、山东、浙江、福建、广东等遭受倭患的沿海省份,派向人丁或田地,预征银、力二差,民壮、弓兵、里甲折银,充作海防费用的一种方法和措施”,此例将海防专项经费用在了筑城之上。嘉靖八年(1529),漳浦县新建云霄镇石城,“縻金钱四千六百缗有奇,出诸推督黄君直市淫祠之积,子濡与其兄子元等以下若干人,量贫富捐资以足之。输力六百日”,这次修城除了人民捐资输力外,费用的主要来源就是没收“淫祠之积”,这也是嘉靖年间全国范围内均较为流行的的一种纾解财政困难的方法。万历四十年(1612),云霄镇城重修,这次费用来自镇上之前管理不善的“公溪泥泊”之上的税费,“量其出入,以五岁之入得税银二百六十两有奇,而佃者亦称便”。成化十一年(1475),龙岩县修筑城垣,这次修城竟出现福建巡抚命令多个府直接向龙岩县支援修城经费的情况:“其木石、瓦甓、匠佣之费动以万计,一邑不能独办”,于是令“漳、汀、兴三郡取佣钱给之”。

(二)官民捐助

在明代闽南各类城池的修筑中,官员常捐俸为倡,如德化县城,嘉靖三十六年(1557)“侯为躬度厥址授之,而又捐俸倡焉”;天启七年(1627)泉州府境内筑鹧鸪口铳台,“凡用中金四百有奇,皆使君自捐俸赀为经费,司理宣城唐侯稍营佐之”;南安县城,万历四十五年(1617)“于是捐俸赀若干”;万历四年(1576),龙岩县建南门,“始会诸僚属,各捐俸以助修葺,而犹不敷于用,余(作者马章)复自捐十余两,董襄之,并不分募于民”;长泰县,万历十九年(1591)修城,“捐俸金六十余以充”。

除了官员的捐俸倡导,民间也会出现积极的捐助行为,如万历三十一年(1603)新建长泰县西城楼,“盖分毫不动公帑,一取诸士民之所捐助者。而犹不敷,皆公捐饩禀,发赎锾以成之”;泉州府城在正德九年(1514)重建行春门时,除发赎金外,“僧大渊亦附义以佐凡费”;嘉靖三十七年(1558),建安平镇城即“士夫各捐赀,告于郡侯北潭熊公(即知府熊汝达)以城”。这样的例子在方志中还有很多,也体现了官民对修城较为积极的态度。但是不可否认,捐修有时也不一定完全自愿,有一些虽称为“捐”,但实际上有强制之意,如泉州府《浚内外沟河记》中记载,在嘉靖三十二年(1553),在浚内外沟河过程中,“居民人人自力,豪强不敢不率令”,这里豪强的付出就是“不敢不率令”之结果;又如《(海澄)长与·堡记》记载,嘉靖三十九年(1560)在海澄境内建长与堡,“乃佥谋于民间捐赀成堡,计赀产以五之一捐工费”,虽后文也提到“人人乐输”,但实际上这样明令“计赀产以五之一捐工费”已然成为一种披着“捐助”外衣的摊派。

(三)摊派

修筑城池的费用有时还会直接向人民摊派,或令人民直接出劳力,在闽南地方志中出现修筑城池摊派的有:嘉靖四十一年(1562)安溪县新造县城,“费出通县丁米融派并税亩等项,计七千四百两有奇;何乔远《崇武城记》,“所有垦荒科产,为之融派除豁”;隆庆四年(1570)漳州府城改建门楼,则是“斥货、医、学之在西偏者以充其费”;嘉靖十七年(1558),长泰县修城,即“籍丁粮,总会而分派之”;嘉靖四十三年(1564),南靖县重建县城,“量户出役,民不告劳”;海澄县,天启二年(1622)修筑九都、港口二城,“葺之费征城内居产,不动一帑”,“九都以宫墙在居产外费或征之子衿”;海澄县隆庆五年(1571)修筑城池,除“动支官帑”外,“知县王谷又于丁粮内派征佐之”。相比于其他类型的费用来源,闽南修筑城池采用摊派的情形较少,且大多仅摊派于城池修建的直接受益人,官府会尽量争取“民不告劳”。

总而言之,明代是闽南地区的筑城高潮期,行政中心在有明一代全部都配备了城池,与防御设施完备的卫所城池共同构建了严密的军事防御体系,此外,数量很多的巡检司城、镇城、堡寨、铳城等对闽南军事防御体系做了重要的补充。在筑城费用的筹措上,地方政府多种方式并行,努力争取各类收入,还积极发动群众的力量,最终保证了城池修筑的顺利进行。这些筑城智慧对今天仍有借鉴意义。

注释:

[1]“闽南”是一个不断发生历史演变的概念,拥有不尽相同的内涵,学界对此概念存在多种说法,如汪维真先生认为,“闽南”可以理解为“福、兴、泉、漳四郡”的同位语(汪维真:《“闽南”内涵的历史演变》,《闽台文化研究》2016年第1期,第15~16页);陈庆元先生认为,闽南“地域的涵盖大致指泉、漳、厦三市所辖区划,以及民国初年建县的金门县”(陈庆元:《闽南一词的内涵外延及其边界》,《闽台文化研究》2016年第1期,第16~17页)。结合学界已有观点和明代福建城池修筑实际,本文的“闽南”指明代泉州府和漳州府所辖区域。

[2]由于附郭县与府共用城池,故我们所研究的县级行政中心城池主要指非附郭县之城池。

[3][4]表1、表2资料来源:康熙《福建通志》,《中国地方志集成》省志辑·福建,南京:凤凰出版社,2011年影印本,第130~131,174~175页;乾隆《福建通志》卷六《城池》,《景印文渊阁四库全书》第527册,台北:台湾商务印书馆,1986年,第335~340页;万历《泉州府志》卷四《规制志上·城池》,《中国史学丛书》三编第四辑,台北:台湾学生书局,1987年影印本,第298~316页;乾隆《泉州府志》卷十一《城池》,《中国地方志集成》福建府县志辑·24,上海:上海书店出版社,2000年影印本,第216~238页;万历《漳州府志》,厦门:厦门大学出版社,2010年标点本,第51~52,636~637,870,984,1054~1055,1098,1143~1144,1194~1196,1224页;光绪《漳州府志》卷五《规制上·城池》,《中国地方志集成·福建府县志辑》,南京:江苏古籍出版社,2000年,第29册,第75~80页。

[5]据丘光明等:《中国科学技术史·度量衡卷》(科学出版社2001年版,第405~413页),明代1里=576米,1丈=3.2米,故1里合180丈。本文即采用此比例进行换算。换算后的城周里数保留小数点后1位,后文皆用此种方法计算。

[6]例如有明一代,四川成都府之府城,城周为20里有余(刘琳:《成都城池变迁史考述》,四川大学学报哲学社会科学版,1978年第2期;湖广武昌府,城周17里;湖广最大城市荆州府,城周18里(孙兵:《明代湖广地区城池修筑研究》,武汉大学博士学位论文,2011年,第238、240页);山西省会太原府城城周24里,其也是山西最大的城市(相睿:《明代山西城池建设研究》,东南大学硕士学位论文,2009年,第81页);陕西西安府城城周为23.9里(苏芳:《西安明代城墙与城门(城门洞)的形态及其演变》,西安建筑科技大学硕士学位论文,2006年,第17页);顺天府及其周围的“北畿辅”地区中,所有的府级城池除全国政治中心顺天府城城周达到了40里以外,其余的府级城池城周最大的仅为24里(王贵祥:《明代建城运动概说》,中国建筑史论汇刊,2008年,第139~174页)。以上列举出的众多府级城池中很多是省会所在府的府城,竟都远不及泉州城之规模,可以推测泉州府城之规模在明代同等级别城池中应是名列前茅的。

[7]表3、表4资料来源:乾隆《福建通志》卷六《城池》,《景印文渊阁四库全书》第527册,台北:台湾商务印书馆,1986年,第335~340页;万历《泉州府志》卷四《规制志上·城池》,《中国史学丛书》三编第四辑,台北:台湾学生书局,1987年影印本,第320~323页;乾隆《泉州府志》卷十一《城池》,《中国地方志集成》福建府县志辑·24,上海:上海书店出版社,2000年影印本,第216~238页;万历《漳州府志》,厦门:厦门大学出版社,2010年标点本,第51~52,636~637,870,984,1054~1055,1098,1143~1144,1194~1196,1224页;光绪《漳州府志》卷五《规制上·城池》,《中国地方志集成》福建府县志辑·29,第81页。

[8]万历《明会典》,北京:中华书局,1989 年,第722页。

[9]此处巡检司城规制资料来源:乾隆《福建通志》卷六《城池》,《景印文渊阁四库全书》第527册,台北:台湾商务印书馆,1986年,第336,339~340页;万历《泉州府志》卷四《规制志上·城池》,《中国史学丛书》三编第四辑,台北:台湾学生书局,1987年影印本,第316~320页;乾隆《泉州府志》卷十一《城池》,《中国地方志集成》福建府县志辑·24,2000 年,第216~238页。

[10]此处镇城、民城规制资料来源:乾隆《泉州府志》卷十一《城池》,《中国地方志集成》福建府县志辑·24,第223~238页;康熙《漳州府志》卷十八《兵纪·城堡》,康熙五十四年(1715)刻本,第十三页~第二十三页;崇祯《海澄县志》卷二《规制志》,《日本藏中国罕见地方志丛刊》,北京:书目文献出版社,1990年,第333页下栏。

[11]此处资料来源:乾隆《泉州府志》卷十一《城池》,《中国地方志集成》福建府县志辑·24,上海:上海书店出版社,2000年影印本,第216-238页;康熙《漳州府志》卷十八《兵纪·城堡》,康熙五十四年刻本,第十三页~第二十三页。

[12]民国《南安县志》卷四十六《艺文》,《中国地方志集成》福建府县志辑·28,上海:上海书店出版社,2000年,第423页下栏。

[13][17][21][23][29][44][明]罗青霄:万历《漳州府志》,厦门:厦门大学出版社,2010 年,第1179,1054~1055,845,1036~1037,845,1036~1037页。

[14]肖立军:《明代财政制度中的起运与存留》,《南开学报》1997年第2期。

[15][46]光绪《漳州府志》卷五《规制上·城池》,《中国地方志集成·福建府县志辑》,南京:江苏古籍出版社,2000年,第29册,第80页下栏。

[16]《嘉靖惠安县志(外二种)》,福州:福建人民出版社,2016年,第246页。

[18][19][20][31][32][36][37][38][41]乾隆《泉州府志(一)》卷十一《城池》,《中国地方志集成》福建府县志辑·23,上海:上海书店出版社,2000年,第217页下栏,第229页上栏,第230页下栏,第226页上栏,第229页上栏,第217页下栏,第223页下栏,第222页上栏,第231页上栏。

[22][33]乾隆《龙岩州志》,福州:福建省地图出版社,1987年标点本,第362,363页。

[24]林希元:《林次崖先生文集》,厦门:厦门大学出版社,2015年,第408页。

[25]李义琼:《论明代嘉靖间的提编与海防》,《江西社会科学》2014年第11期。

[26]《漳浦县志》,漳浦:福建省漳浦县地方志编纂委员会,2011年校注本,第444页。

[27]王健:《嘉靖初期毁淫祠与废佛寺政策的地方实践——以江南、福建为重点》,《史林》2016年第3期。

[28]嘉庆《云霄厅志》卷十七《艺文》,《中国方志丛书》第89号,成文出版社,1967年影印版,第675页。

[30]康熙《德化县志》卷十三《文籍》,《中国地方志集成》福建府县志辑·27,上海:上海书店出版社,2000年,第130页上栏。

[34][35][43]乾隆《长泰县志》,长泰:福建省长泰县地方志编纂委员会,2008年标点本,第192页,第193页,第190~191页。

[39]崇祯《海澄县志》卷十七《艺文志》,《日本藏中国罕见地方志丛刊》,北京:书目文献出版社,1990年,第508页上栏。

[40]乾隆《安溪县志》,厦门:厦门大学出版社,2012年,第449页。

[42]万历《漳州府志》卷十一《漳州府·文翰志》,厦门:厦门大学出版社,2010年,第342页。

[45]崇祯《海澄县志》卷二《规制志》,《日本藏中国罕见地方志丛刊》,北京:书目文献出版社,1990年,第334页上栏。

〔责任编辑 蔡惠茹〕

The Scale of City wall and Moat in Southern Fujian and Its Source of Funding in the Ming Dynasty

Zheng Xin

There were five types of city wall and moat in Southern Fujian in Ming Dynasty,each in different size.The city wall and moat of administrative center was the biggest:the perimeter of Quanzhou was 30 Li,Zhangzhou 12.1 Li and counties 2.7-7.6 Li;their defense facilities were well equipped.The size of the garrison battalions came next:Yongning was 5.0 Li,Zhenhai 4.4 Li,and Thousand Household Bureau was 2.4-4.1 Li;the defense facilities were relatively complete.The perimeter of most inspection sites was less than 1 Li;there no city moat,all kinds of facilities were poor.The scale of the wall and moat of town varied,some of them even as big as that of counties.The fortresses and camps were the smallest:most of them were no more than 100 Zhang long in perimeter,and there were a small amount of facilities.The sources of funding were national treasury,donation and apportion.

the Ming Dynasty,Southern Fujian,city wall and moat,scale,funding

郑欣(1993~),男,山西晋城人,福建师范大学社会历史学院在读硕士研究生。