莆仙戏传播路径新考

张丽娟 骆 婧

(华侨大学 文学院,福建 泉州 362000)

莆仙戏传播路径新考

张丽娟 骆 婧

(华侨大学 文学院,福建 泉州 362000)

莆仙戏的发展与成熟,得益于外来戏曲文化因素的影响。在剧本分析基础上,探究外来戏曲对莆仙戏的影响,综合莆仙的地理位置和历史渊源的考察,可知水路和陆路为莆仙戏与外来戏曲交流的主要路径。外来戏曲入闽是戏曲南流的一个重要部分,因此,对莆仙戏传播路径的探讨,是戏文传播研究的一大补充。

莆仙戏;传播路径

莆仙戏原名兴化戏,新中国成立后改名为莆仙戏。莆仙戏历史悠久,它源于唐、成于宋,盛于明清。因保存有大量古老的剧目,素有宋元南戏“活化石”“遗响”之称。历来学界对莆仙戏的研究多深于源而浅于流,实际上,莆仙的地理位置对莆仙戏的形成极为重要,类似网络一般与其他城市进行沟通交流,促成了莆仙戏发展成熟,成为中国戏曲史上的一颗明珠。

莆仙戏是基于民间歌舞小戏,结合外来戏曲文艺的要素,逐渐成熟的。对这一产生过程进行研究的学界大有人在,其中对形成路径的探究也有不少,如杨丽霞《明清时期福建外来戏曲的传播及戏剧史意义》一文认为整个明清时期外来戏曲入闽的多种渠道是福建地方戏曲繁荣发展的重要条件。刘念慈《南戏新证》中有“南戏的产生”“福建古典戏曲调查报告”等章节提到海运是南戏南流的依托。《莆仙戏史论》在“莆仙戏发展的历史脉络”一章以时间为脉络,勾勒多条路线,说明便利的交通促进了莆仙戏的形成,但观点较为分散。《明本潮州戏文文论集》《南戏论集》等探讨东南沿海一带地方戏曲与南戏的相关论文,有不少以沿海、陆上的交通线作为史料论证南戏或者地方戏曲的形成,但都没有把路径列为探究对象。便利的交通使外来戏曲通过多种渠道传入与流播,促进莆仙戏的繁荣发展,显然,要追溯莆仙戏的源流,路径探究是绕不开的话题。因此,从空间视角出发、辅以文本分析,探讨莆仙戏的传播路径,仍有深入研究的价值。

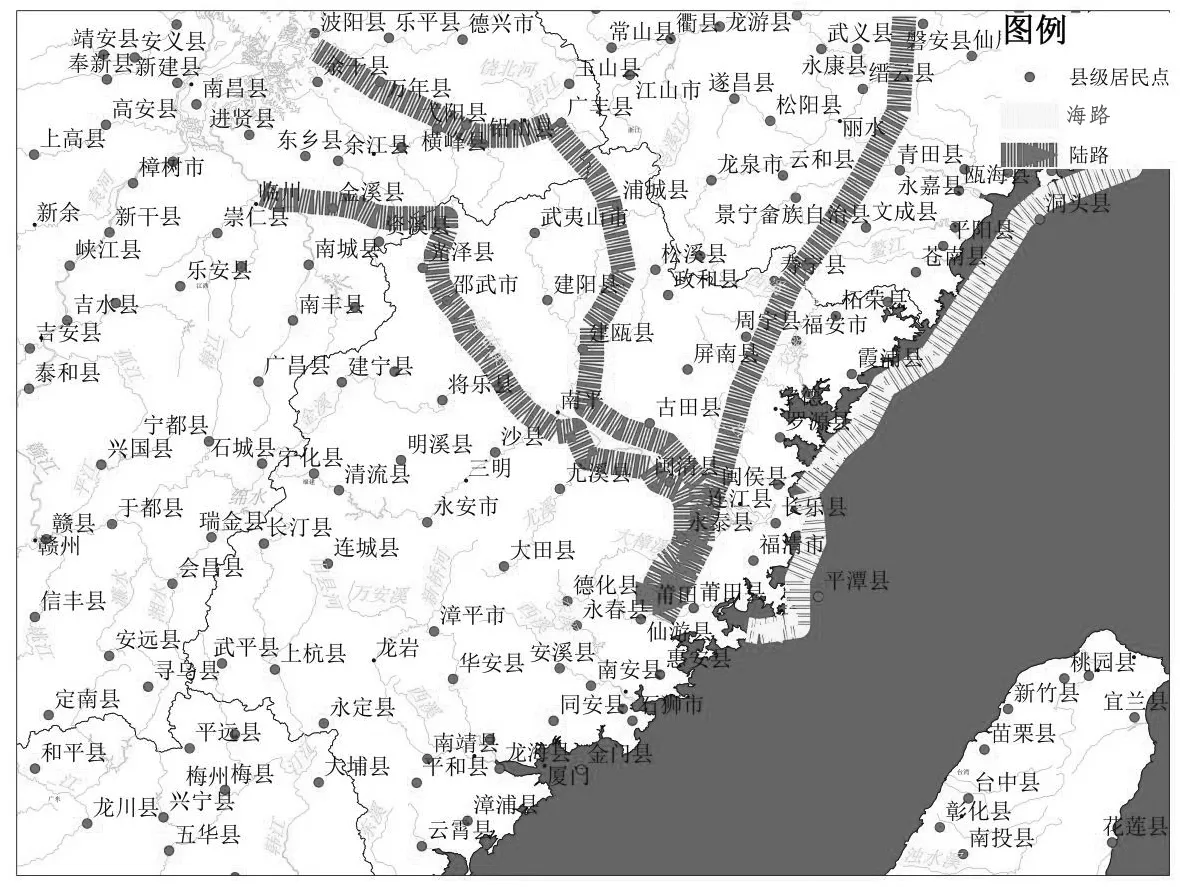

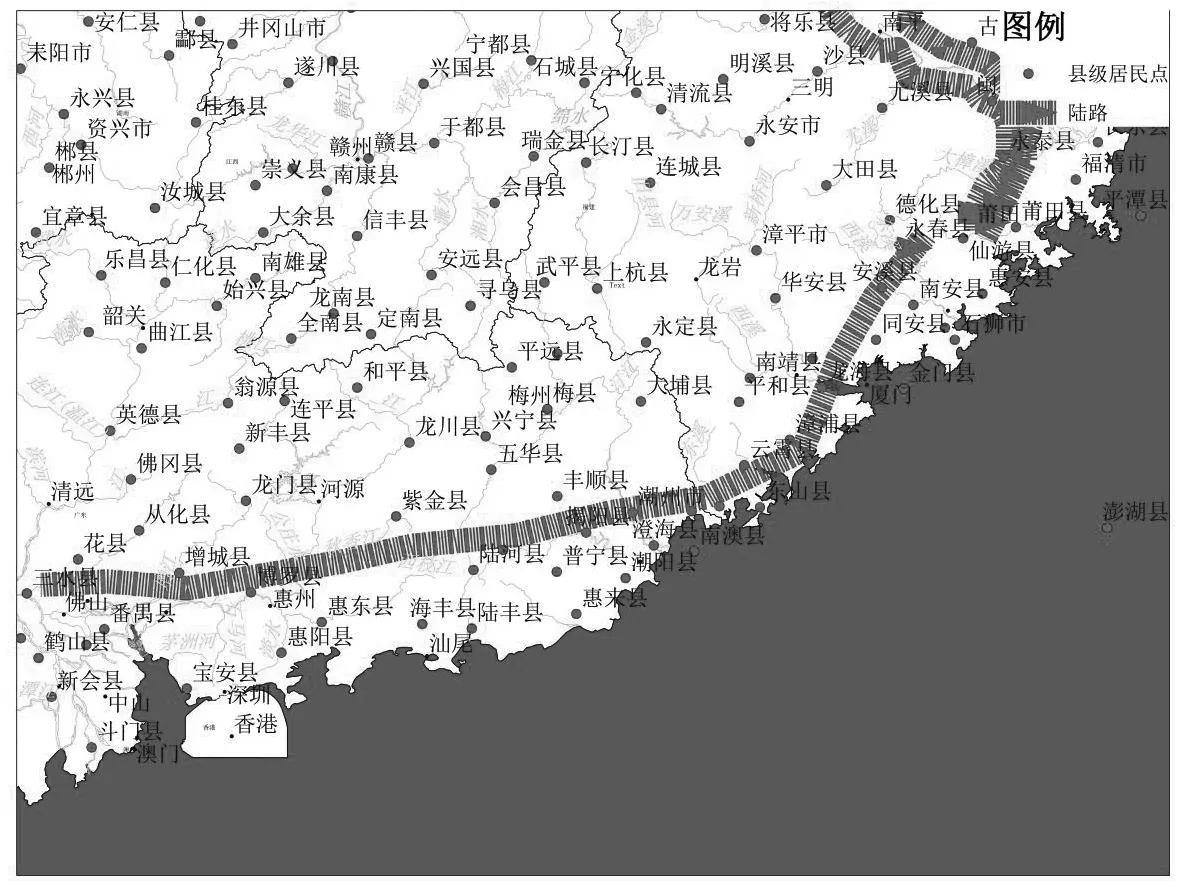

交通是文化传播的载体,莆仙戏与外来文艺尤其戏曲艺术的交流基于交通。“自北宋末叶以来,随着商品经济的发展,形成了以临安为中心形成了商品流通网,尤其是把各大城市联结起来的水陆交通,为南戏向各大城市的集中以及向四外六部,提供了有利的条件。”“南戏之能分布到温州、福州、泉州、潮州、平江、衢州……等城市,莫不与这种商品市场的广泛联系有密切关系。”因而,商品经济的流通带动戏曲流通,这些流通路径同时也是戏曲的传播路径。围绕莆仙戏与外来文化的交流,综合莆田特有的地理位置,结合这座城市历史上的繁盛兴衰,可得莆仙戏传播的路径有水路和陆路两种,水路中又包含海运、河运两种,根据中国地图,笔者绘制如下:

图为中国古代进入莆仙地区主要路线

一、水 路

自古以来,福建陆上交通不便,水路发达,以内陆漕运、海运交通为主。水路是莆仙对外商业贸易的主要通道,自然也是戏文传入莆仙的主要路线。梨园戏里有“上路”“下南”的说法,其中“上路”指的是由浙江南下的永嘉杂剧,这些剧目南流,通过河运和海运南流,经过并传入莆田的可能性极大。

(一)海运

宋代泉州、莆田、仙游是对外贸易的主要商埠,由于泉州是五大对外商港之一,掩盖了人们对莆仙两个港口的关注。其实,莆田在宋代也是海上交通的要塞,是当时杭州、温州及泉州中间一个重要的站点,其交通意义不容忽视,在戏文传播的这条路线上亦是。下文试对莆仙戏与南戏的渊源关系进行论证。

莆仙戏的“靓妆”一词沿袭了宋杂剧院本的谓称,在莆仙目连戏中包罗各种滑稽杂剧,有“巧辩打斗”杂剧、“即兴表演”杂剧、“连环式”杂剧等等,其多插科打诨的形式与宋杂剧的“副净色发乔,副末色打诨”类似。南宋莆田邑人林光朝《闰月九日登越王台次韵经过略敷文所寄诗》云:“闲陪小队出山椒,为有吴歌杂楚谣。纵道菊花如昨日,要看汤饼作三朝。”可证江南一带的吴歌楚谣传入兴化民间,并影响着莆仙戏。此外,北来而下的移民带来了中古文化,在莆仙戏语言中大量保留,包括中古汉语,如将“桌子”说成“床”,称“母亲”为“姐”“想”说成“算”等,并非闽南地区的说法。

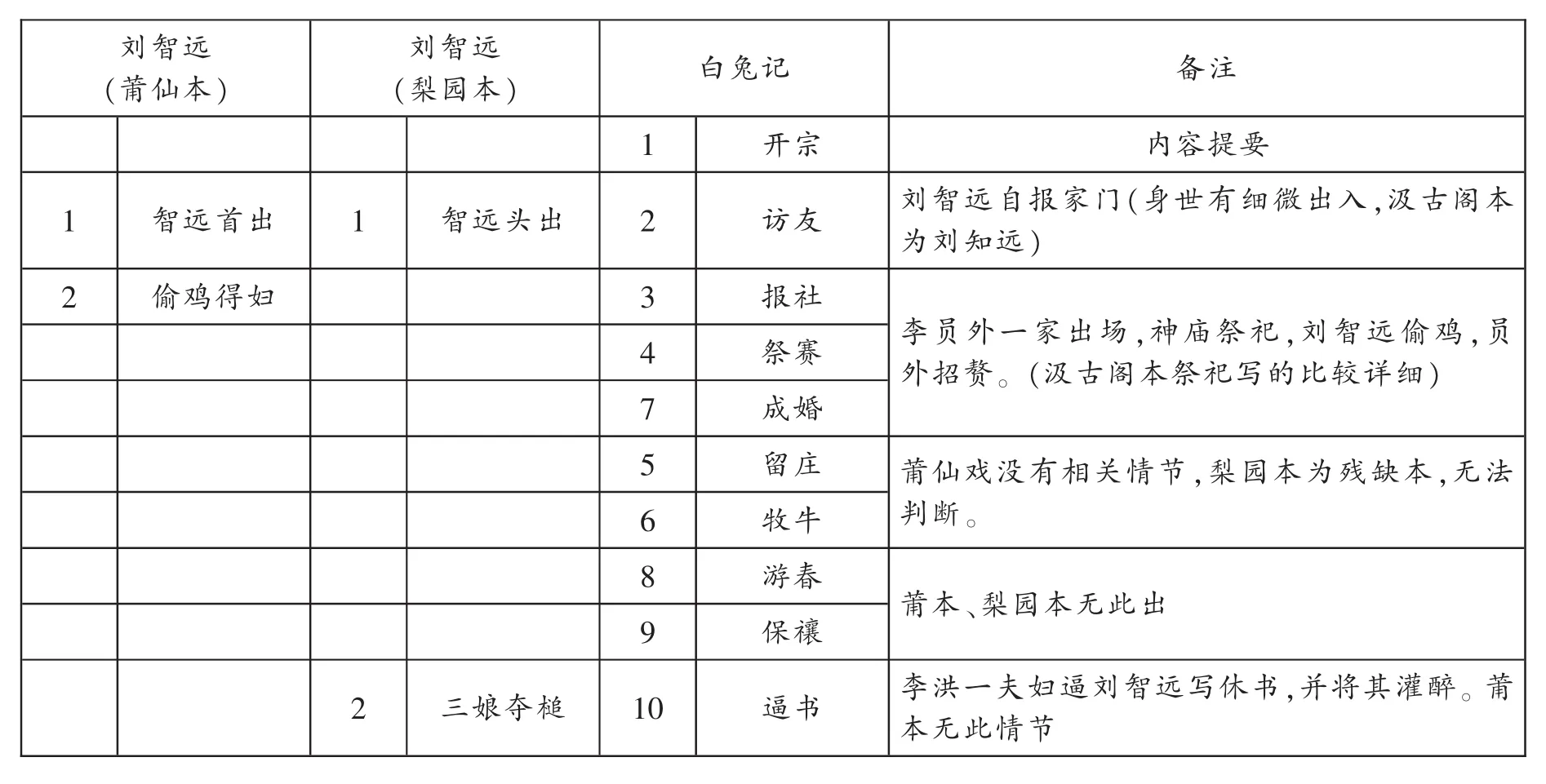

再举南戏《白兔记》为例。明末毛晋所编的汲古阁本《绣刻白兔记定本》(以下简称汲本)比最早的版本成化本《新编刘知远还乡白兔记》在“剧本篇幅、曲调方面更多地保留了宋元旧本的面貌”,因此本文采用汲本与莆仙戏《刘智远》(以下简称莆本)、梨园戏《刘智远》(以下简称梨本)这三个具有代表性的本子来考查莆仙戏与南戏的渊源关系。总体情节上,三本基本一致,莆仙戏《刘智远》与梨园戏《刘智远》、汲古阁本《绣刻白兔记本》出目对照表如下:

1 2刘智远(莆仙本)智远首出偷鸡得妇刘智远(梨园本)1 智远头出白兔记1 2 3 4 7 5备注内容提要刘智远自报家门(身世有细微出入,汲古阁本为刘知远)李员外一家出场,神庙祭祀,刘智远偷鸡,员外招赘。(汲古阁本祭祀写的比较详细)莆仙戏没有相关情节,梨园本为残缺本,无法判断。6 牧牛开宗访友报社祭赛成婚留庄8 游春 莆本、梨园本无此出9 保禳2 三娘夺槌 10 逼书 李洪一夫妇逼刘智远写休书,并将其灌醉。莆本无此情节

3 瓜园离别 3 战瓜精11 说计 李洪一夫妇设计让刘智远看瓜,被瓜精所害无果,刘智远踏上参军之路。12 看瓜13 分别14 途叹 莆本、梨本无此情节4臥雪招亲15 投军17 巡更18 拷问21 岳赘刘智远投军岳元帅,新兵已满,被安排巡更,夜里被岳小姐看到,拿错锦袍赏他,被元帅拷打不成,反招刘智远入赘。16 强逼5 磨房生子19 挨磨20 分娩6 邠州送子 22 送子 三娘托人送子到刘智远处23 求乳7 三娘寄书 24 见子 刘智远父子相见,岳小姐抚养咬脐长大成人。25 寇反李洪一夫妇逼李三娘改嫁,三娘不从,受挨磨挑水之苦。并于磨房产子。26 讨贼27 凯回29 受封莆本关于讨贼情节几句带过,无具体内容。8 母子相见4 井边相会 28 汲水30 诉猎5 逼父归家 31 忆母咬脐出外打猎,追兔见母,井边谈话,回家获知真相,指责父亲。9 磨房相会 6 磨房相会 32 私会 刘智远与三娘磨房相会10 聚会团圆 33 团圆 梨园本团圆一笔带过,没有惩罚李洪一夫妇。

前几出中,汲本和梨本相似较多的,有李洪一夫妇逼刘智远写休书,且将其灌醉的情节,有战瓜精后得到宝剑和兵书的情节,莆本没有。莆本和梨本的部分情节也有相通处,都塑造了一个比较念旧情的刘智远,在汲本中刘智远被岳将军招赘表现的是春风得意,三娘托人送子到府上时,他却先询问岳小姐想不想收留儿子等细节,可看出其忠情程度不比梨本和莆本。

从下文来看,莆本和汲本有相似成分更多。如分娩情节,莆本:

(旦)嫂吓,奴自念自骨肉至亲,脚桶水讨一脚桶,借奴来洗一甲吓。

(妇)脚桶未然枯(箍),水伏未然去担。

(旦)嫂吓,无戈桶必就听,高刀借一支,乞奴束高脐带。

(妇)高刀未然打。咳呺,伊生达埔仔,事哙大久生。瓦今伊使共伊抉择。

(旦)嫂吓吗,?嫂吓,坏了!?嫂不辞而去,奴无高刀,只脐带卜信生哙咧断。咳吓。

汲本:

[生儿介]嫂嫂。借脚盆来使一使。

[丑]散了。不曾箍得。

[旦]把身上衣服展干了罢。嫂嫂。剪刀借来使一使。

[丑]小厮偷去换糖吃了。

[旦]我那儿。做娘的瓦片不会准备得。就把口來咬断脐脐腹。有命活了,远远命死了。

一番对话,李三娘磨房产子之艰辛,跃然纸上,且其嫂以脚盆未箍,没有剪刀的理由敷衍李三娘,见死不救,二本如出一辙。再有追兔见母情节,莆本:

(白)汝看,有一白兔住许,瓦不免用弓射。坏了!白兔带箭而走,此箭乃是圣上所赐,今被带箭而走。军士,随瓦向前追赶白兔,取回弓箭吓。汲本:

[众叫旦介]白兔儿不打紧。上有金皮玉箭在上。

以上二本都强调因箭追兔,相反,梨本中没有提到箭的作用,通篇都是追兔的内容。此外在母子相遇的对话中,莆本和汲本咬脐名字都没改动,出现刘智远和咬脐之名一致的巧合,在梨本中,咬脐已改名承佑,故对话时只有其夫与其父同名。此外还有咬脐得知生母,冲撞养母岳小姐的情节,刘智远“三不回”的情节以及惩罚李洪一夫妇的情节等,莆本与汲本都极为相似,而梨本皆不存。

经统计得出莆本共用50个曲牌,除去重复使用的,有33个曲牌,其中与汲本相同的曲牌就有 9 个:【步步娇】、【绛都春】、【驻云飞】、【一江风】、【八仙甘州】、【一枝花】、【下山虎】、【哭相思】、【皂罗袍】,这9个在莆本和汲本中大多是重复使用较多的曲牌,而梨本仅存六出中曲牌为【慢头】、【锦板】、【北叠】、【风餐北】、【屈马蹄】【福马郎】、【北青阳】这几种,没有曲牌与之相同。

综上,从出目、具体情节和曲牌的使用等情况来分析,足见莆本与汲本有着血缘关系且受汲本影响之大,可证莆本乃宋元古本之遗存,与南戏渊源颇深。因此,依靠发达的航运,盛行温州的南曲戏文南下,使兴化杂剧更臻成熟,成为宋元南戏遗响。海运作为莆田商业发展的重要依托,为戏曲之间交流最重要的途径。

莆仙地处福建沿海,在社会发展水平上是赶超山区的。海运为入闽通道重要一支,三国时期东吴平定闽越人叛乱时已通,“入闽通道有二:一是海路,经福鼎入闽东、闽南。”“宋代福建海上交通特别发达,闽、浙近邻关系尤为密切,双方船只常往返于福州、莆田、泉州和杭州、温州间。”宋时,泉州是东方最大商港,在此设置市舶司据现存莆田《祥应庙记》,陈耕先生论及:“宋末至明初,莆田秀屿港与温州、泉州、广州航运频繁。泉州市舶司常从三佛齐(今印度尼西亚)运香料至莆田,船民上岸要到祥应庙祈拜妈祖,并‘清香火而虔奉之’;莆田船民也多‘商于两浙’,每逢出海,亦……随着兴化与浙江商业交通的发达,流行于杭州、温州的南戏亦流传兴化,并为兴化民间所吸收”。可见,通过海运,莆田与泉州、杭州和温州等临近几个城市的联系更加密切。宋时泉州已有戏曲演出活动,梨园戏为其保留至今的古老剧种,可以说与兴化戏的历史一样古老。杭州、温州更是早期学界认为的南戏起源地,因而海路沿途戏曲活动演出情况,表明海运是南戏流入莆田的重要途径。海运这条路线是以莆田的港口(如秀屿港、宁海港、涵江港)为中转站,向南北连接,元代后期主要是涵江港发挥作用,弘治《八闽通志》载:涵头市,“市濒海港,鱼盐之所聚,商贾之所集,亦莆名区也”直到至今,莆仙海岸线的开发还是一大优势。

(二)河运

福建的平原穿插于丘陵之间,河网密布,因而河运是交通一大方式。汉至魏晋南北朝时期,路上由江西鄱阳湖,经铅山经分水关入闽,江西临川、黎川经杉关入闽和浙江边界山口入闽,或沿闽江顺流直下,到达侯官等地,侯官往南迁徙到达木兰溪流域。也就是河运交通线的形成,极有可能建立在闽江流域,可为戏文下来的一条路径。河运和海路一般是互相结合的,莆田白湖市有个白湖庙,白湖市为兴化湾入口到军城的海船聚泊码头,这条海道为木兰溪下游出海通道。白湖渡是木兰溪入海口,为泊船处。相传元兵陷临安后,杭州及温州戏班艺人纷纷从海道向莆仙、泉州一带逃难,他们平安登陆后会在莆田文峰宫(在白湖庙对面)演出谢神,久而久之,文峰宫便成为戏班经常聚会的地方。这虽然是个传说,但也可以作南戏有可能从海道直接传入莆田的旁证参考。

莆仙戏受民间声腔剧种影响极大,尤以弋阳腔为甚。弋阳腔舞台表演上,声音高大、响亮,又有后台帮唱为其特色,且舞台动作夸张。在现今观看莆仙戏演出中仍然可以感受到这种弋阳腔影响下的特点,如在观看莆仙戏《目连救母》的演出中,刘四珍“后花园咒誓”一出,因益利揭发她开荤而气的双手叉腰,歇斯底里发誓的“推肩踏步”、受鬼卒拷打的“三吐血”等动作夸张至极。剧本上,取莆仙戏《高文举》(以下简称莆本《高文举》),梨园戏《高文举》(以下简称梨本《高文举》)和明万历年间文林阁刊本《高文举珍珠记》(以下简称文林阁本《珍珠记》)三个本子进行对比,可以论证弋阳腔与莆仙戏的关系。

《古本戏剧剧目提要》文林阁本《珍珠记》:“今本为弋阳腔剧本,是民间戏曲作家据南戏《高文举》改编的。”莆本《高文举》祖本也是南戏《高文举》,所以借此本为参照。莆本《高文举》与弋阳腔传奇《高文举珍珠记》整体剧情基本相同,讲述高文举为王员外所助,并入赘,因科举得中状元被温丞相逼赘,前妻王玉珍(梨本做玉真、文林阁本做金真)前往温府受到现任温小姐(梨本为殷小姐)的迫害,最后诉冤包拯,获救团圆的故事。而梨园本《高文举》不仅在故事内容与二本有极大出入,具体上没有“米糷阑思妻”“龙图断案”等重要情节,且在剧本风格上,梨园本《高文举》偏文人创作的剧本,曲词文雅、唱段极多,比如[冷房怨]一出,除了几句念白,其他由【慢头】、【大鬟着】、【麻婆子】、【竹马儿】四个曲牌组成,全是唱段,【竹马儿】有90句唱词,加上梨园水磨腔的缓慢悠长,使得王玉真的冷房哀怨唱的淋漓尽致,勾人泪下。而莆本《高文举》和文林本《珍珠记》则体现弋阳腔曲白结合,唱段篇幅没有如此之大,言辞浅显,少抒情,更符合民间老百姓的需求。因为弋阳腔“其节以鼓,其调宣”的特点更适合民间戏曲,兴化腔的形成与弋阳腔的关系密切,虽然随着时间发展,地域变化,莆仙戏为适应自身生存需要,将外来戏曲因素为我所用,做了不少修改,包括唱腔、科介等,但结合表演艺术,比较剧本,从中仍可详见莆仙戏与弋阳腔的交流。

因内地水运更多为戏班或客商所选择,所以弋阳诸腔的民间传播便极大依赖水运。《南词叙录》说:“称余姚者,出于会稽、常、润、池、太、扬、徐用之。”余姚腔作为南戏长江流域系统的一支,其传布的路线由常州、润州、扬州、徐州一路,主要是沿着运河流播。京杭大运河北起北京,南至杭州,流经天津、河北、山东、江苏和浙江四省一市,从北方而下的戏曲通过运河至浙江一带,再转入福建闽江,最后可通至木兰溪流域,为北方戏曲南下的重要路线。且长江流域的声腔系统以海盐、弋阳、余姚以及后来的昆山等声腔为主,所以这一路下来的声腔剧种对莆仙戏影响极大。

二、陆 路

由于丘陵地貌,福建早期陆路的开发主要是用来沟通闽赣地区。据《三山志》可知,福建有道路的修建始于唐代,是由于闽江通航不便而开山路。唐代福建百戏繁盛,莆仙戏必也紧随其后。莆仙戏中有被认为具有参军戏遗韵的《吴梅讲道》一剧,据宋人沙门道原纂《景德传灯录》关于莆田排百戏迎接宗一大师的记载,可知唐时莆仙一带百戏盛行的状况,进而得出莆仙戏孕育于唐。宋代以前,莆仙戏还处于蛰伏期,主要是闽地区歌舞百戏的积累互动过程。

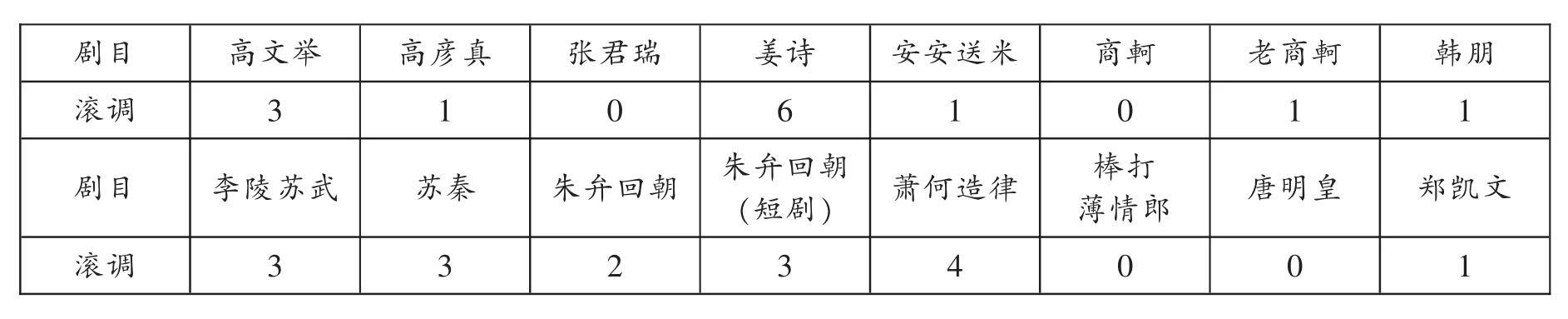

陆路的开发极大程度是为官路服务的,官路的开通使得外地官员入闽,本地官员出闽更加方便,对于爱好雅乐曲艺的官员来说,戏曲随着做官人士入闽就有了可能。将外来戏曲带回莆仙,明清尤为繁盛。明清时期,朝廷在任用地方政府官员时,继续沿用了 “南人官北,北人官南”的异地为官或 “避籍”的规定,这就使得不断有浙江、江西、广东等外地官员入闽为官。同时这些外地官员为了自身娱乐的需要,也带来了各地剧种唱腔,如《明杨四知兴视教正风俗议》“闻之闽歌,有以乡音歌者,有学正音歌者。夫讴歌,小技也,尚习正音,况学书乎?”记载的是明万历年间(1573~1619)福建已有用官音演唱的戏曲了。这些戏曲由于使用了中州音韵、唱白用官话,也被称之为北调、北管、正字、正音。除了外来官员入闽,还有闽籍官员回闽,这个路径自然也是通过官路。那么在外做官的兴化文士自然也会将外来声腔戏曲带回兴化。比如仙游蔡氏家族,蔡京及其弟蔡卞和子蔡攸,三人在朝相继为宰相,知音律,爱歌舞杂剧,拥有家伎。《东京梦华录》卷六载:“蔡太师以次执政戚里幕次……诸幕次中,家伎竞奏新声,与山棚露台上下,乐声鼎沸。”可见演戏场景之热闹。《莆仙戏史论》中引《宋史》,证明蔡攸爱乐,会制曲和演杂剧。此外又举莆田文人方梅叔养有家乐家伎之例,都为说明在外仕宦、谋生的兴化籍官员及文人回乡后,将北方的歌舞杂剧传播到家乡,以论证其对兴化杂剧的产生具有推动的作用。在莆仙剧目存有大量滚唱,以《莆仙戏传统剧目业书》第四卷为例:

剧目 高文举 高彦真 张君瑞 姜诗滚调 3 1 0 6剧目 李陵苏武 苏秦 朱弁回朝 朱弁回朝(短剧)滚调 3 3 2 3安安送米1萧何造律4商軻 老商軻 韩朋0 1 1棒打薄情郎 唐明皇 郑凯文0 0 1

如表所示,随机统计一卷莆仙剧目,滚调运用频率之高,《姜诗》仅存两出,却有六次滚唱,足见莆仙戏受青阳腔的影响之大。

《福建公路史》说“据《新唐书·地理志》记载,唐代首都长安至福建的干线道路,是由长安至汴州,由汴州南下,经扬州、杭州、睦州、衡州、江山,逾仙霞岭入闽,经浦城、建州至福州。在仙霞岭未开通前,则由睦州转处州、龙泉,逾拓岭至浦城,或由衙州转常山,经江西玉山、广丰,逾二渡关至浦城。这条大路称为‘福州官路’。”志书载:“仙霞未开以前,浙江入闽大路皆自处州龙泉逾柁岭,达登俊、官田里,以至浦城……”仙霞岭介于闽浙之间,仙霞岭路开通后为两支。1981年《浦城县地名录》说,其中一支东北行,过边境的王村,由安民关北上一支西北行,过边界的上筋竹村,直达江山的下筋竹村,北出浙赣,二路都为宋元明清人们上京应试所走的道路,即官路。光绪《晋江县志》卷十:洛阳桥未建,人们为避洛阳江海潮的舟险,都由泉州北门“经朋山岭隔,巡白虹山,左入仙游,而至省城”。所以陆路的开通拓宽闽地的对外交流,成为莆仙戏与外来戏曲交流的路径之一。

三、结 语

莆仙戏的形成不是一人一时一地的功夫,而是集诸多先民优秀的创作,在历史长河中慢慢积蓄,吸收多地戏曲艺术于一身,才能形成现在这一个综合程度高且保留较完整的剧种。对于莆仙戏的研究不能局限于历时性的角度,更应该看到这一戏曲有其广阔的空间视野,平行看待其与其他戏曲艺术的交流过程。宋元时代繁荣的海上贸易为莆仙等地带来了北杂剧和南戏,使莆仙戏融合了北杂剧和南戏的特点,稠密的水路为民间声腔剧种传播提供便利的途径,加上以官道为主的陆路传播上层士族带来的戏曲文化,使莆仙戏得以综合发展,成为戏曲界的集大成之一。而莆田地区相对封闭的自然条件,人员经陆路往来的不便,朝代更迭对福建相对较小的影响,导致了莆仙戏在吸收和发展自身的同时,也保留了丰富的古老戏文遗韵,为戏曲艺术保留了大量古老剧种表演技艺的遗迹,其价值不言而喻。所以要对莆仙戏源、流做重新的审视和探究,同时也是对戏文乃至而后的明清传奇的传播流变的一个补充研究。

注释:

[1]杨丽霞:《明清时期福建外来戏曲的传播及戏剧史意义》,《民族艺术研究》2012年第4期。

[2]刘念慈:《南戏新证》,文化艺术出版社,2014年。

[3]郑尚宪、王评章编:《莆仙戏史论》,北京:中国戏剧出版社,2006年。

[4]陈历明、林淳钧:《明本潮州戏文论文集》,香港:香港艺苑出版社,2001年。

[5]福建省戏曲研究所、泉州地方戏曲研究社、莆仙戏研究所合编:《南戏论集》,北京:中国戏剧出版社,1988年。

[6]张庚、郭汉成:《中国戏曲通史》,北京:中国戏剧出版社,1980年,第122页。

[7]张庚、郭汉成:《中国戏曲通史》,北京:中国戏剧出版社,1980年,第123页。

[8]使用Arcmap 10.3绘制。

[9]严真杭:《浅谈莆仙戏靓妆行当表演艺术》,《中文信息》2013年第4期。

[10]马建华:《莆仙戏与宋元南戏、明清传奇》,北京:中国戏剧出版社,2004年,第209页。

[11](宋)林光朝:《艾轩集》《四库全书》第1142 册《集部·别集类》。

[12]俞为民:《南戏〈白兔记〉的版本及其流变》,《文献》1987年第1期。

[13]高刀:莆仙方言,剪刀。

[14]吕品等:《莆仙戏传统剧目业书第四卷·刘智远》,北京:中国戏剧出版社,2013年,第229页。

[15](明)毛晋:《六十种曲第十一册·绣刻白兔记定本》,北京:中华书局,2007年,第58页。

[16]吕品等:《莆仙戏传统剧目业书第一卷·刘智远》,北京:中国戏剧出版社,2013年,第242页。

[17](明)毛晋:《六十种曲第十一册·绣刻白兔记定本》,北京:中华书局,2007年,第77页。

[18]郑尚宪、王评章编:《莆仙戏史论》,北京:中国戏剧出版社,2006年,第90~93页。

[19][20]刘元妹、陈豪:《莆田<祥应庙记>碑考》,《福建文博》2010年第2期。

[21]陈耕:《闽台民间戏曲的传承与变迁》,福州:福建人民出版社,2002年,第710~711页。

[22](明)黄仲照:《八闽通志》卷15,福州:福建人民出版社,1990年,第399页。

[23]陈支平:《福建六大民系》,福州:福建人民出版社,2000年,第23页。

[24]莆田县志编集委员会:《莆田县志·莆田戏剧史》,第8页。

[25]观福建省莆仙戏剧院《目连救母》演出所证。

[26]李修生:《古本戏曲剧目提要》,北京:文艺艺术出版社,1997年,第252页。

[27]马建华:《莆仙戏与宋元南戏、明清传奇》,北京:中国戏剧出版社,2004年,第333页。

[28](明)徐渭著,李复波、熊澄宇注:《南词叙录》,北京:中国戏剧出版社,1989年,第37页。

[29]郑尚宪、王评章:《莆仙戏史论》,北京:中国戏剧出版社,2006年,第81页。

[30]林庆熙等:《福建戏史录福州》,福州:福建人民出版社,1983年版,第42页。

[31]邓之诚:《东京梦华录》,北京:中华书局,1982年版,第172页。

[32]郑尚宪、王评章:《莆仙戏史论》,北京:中国戏剧出版社,2006年,第89~90页。

[33]福建省公路局编辑组:《福建公路史》第一册,福州:福建科学技术出版社,1987年,第10页。

[34]上海书店出版社编:《中国方志集成·福建府县志辑7,光绪《续修浦城县志》卷十四《防守》,上海:上海书店出版社,2000年,第219页。

〔责任编辑 吴文文〕

A New Investigation of the Source of Puxian Opera

Zhang Lijuan Luo jing

The assimilation of alien cultures accelerates the development of Puxian Opera.Bsaed on script analysis,this paper demonstrates the influence of alien operas on Puxian Opera.After the comprehensive investigation of Puxian's geographic position and history,it can be concluded that the communication among Puxian Opera and other operas are mainly realized by water and land route.As the introduction of alien operas into Fujian is an important part of Chinese opera's diffusion from the north to the south,the exploration into the dissemination route of Puxian Opera will be a significant supplement to researches on opera diffusion.

Puxian Opera,source,route

张丽娟(1994~),女,福建省莆田市人,华侨大学文学院在读硕士研究生;骆婧(1982~),女,福建省泉州市人,华侨大学文学院副教授。