医科院校学生死亡认知调查分析与对策研究*

吴任慰,肖慧欣

(福建医科大学思政部,福建 福州 350122, lyt23204w@163.com)

医科院校学生死亡认知调查分析与对策研究*

吴任慰,肖慧欣

(福建医科大学思政部,福建 福州 350122, lyt23204w@163.com)

目的了解医科院校学生对死亡的认知情况,并提出对策分析。方法采用分层抽样方法,选取福建省2所医科大学的730名学生进行调查,通过死亡恐惧量表(FODS)和自编死亡认知调查问卷进行测评。结果医科院校学生对待死亡的总体认知比较正常(84.8%);不同性别(χ2=29.552,P<0.001)、专业(χ2=6.343,P=0.042)、年级(χ2=13.979,P=0.030)的学生在对自己和家人的死亡恐惧方面的比较差异有统计学意义;不同生源地学生对自己死亡的问题思考方面的比较差异有统计学意义(χ2=10.110,P=0.006);不同的丧亲经历、宗教信仰对学生思考自己(χ2=7.353,P=0.025)、(χ2=16.307,P=0.003)和家人(χ2=14.962,P=0.001)、(χ2=12.359,P=0.015)死亡问题的比较差异有统计学意义。年级、宗教信仰情况对家人的死亡态度影响最大;丧亲经历和年级对自己的死亡态度影响作用最大;在对自己和家人的死亡恐惧方面,性别因素起着最大的影响作用。结论医学生存在较高的死亡焦虑,今后医科院校需要加强对医学生的生死观教育,健全生死教育课程体系。

医学生;死亡认知;死亡焦虑;生死教育

死亡是每一个生命的归宿,正确地认识死亡,形成科学的生死观,对将来从事救死扶伤神圣事业的医学生尤为重要[1]。为此,笔者调查了福建省2所医科院校在校本科生的死亡认知状况,比较不同性别、年级、生源地及不同宗教信仰的学生,了解他们的死亡认知现状,探讨医科院校死亡教育的有效途径。

1 研究对象和方法

1.1 研究对象

本文采用分层抽样的方法,从福建医科大学和福建中医药大学抽取730名在校本科生进行调查,收回有效问卷共704份,有效回收率为96.4%。其中男生294名(41.8%),女生410名(58.2%);大一208名(29.5%),大二152名(21.6%),大三230名(32.7%),大四114名(16.2%);城镇生源256名(36.4%),农村生源448名(63.6%);有宗教信仰120名(17.1%),无宗教信仰但相信鬼神存在300名(42.6%),完全无宗教信仰284名(40.3%)。

1.2 研究工具

参考了台湾李复慧翻译并修订的Lester编制的死亡恐惧量表(FODS)[2],结合医学专业的具体情况,自编大学生生死教育调查问卷,包含5部分,分别为一般人口学调查、死亡认知、器官捐献、临终关怀、生死教育,共22个条目。其中,一般人口学调查问卷包括性别、年级、生源地、宗教信仰情况等条目。

1.3 统计方法

数据采用SPSS21.0软件进行描述性分析、卡方检验,多组变量间的两两比较采用卡方分割法,多元线性回归分析。

2 结果

2.1 对死亡认知的总体情况

对于如何看待死亡的问题:597人(84.8%)认为死亡是生命的一个正常的程序,75人(10.7%)认为死亡是一个痛苦的过程,32人(4.5%)认为死亡是一种解脱;对于死亡之后的认识:479人(68.0%)认为死亡之后是肉体机能和意识的终止,125人(17.8%)认为人死之后会有灵魂和来世,100人(14.2%)认为人死之后会去另一个世界生活;在死后捐献某些器官方面: 315人(44.8%)表示在死亡后有意愿捐献器官,260人(36.9%)不确定是否要捐献,129人(18.3%)不愿意捐献器官;在濒死问题方面:对于如何对待癌症晚期无法治愈的素不相识的病人,有132人(18.8%)建议倾尽所有进行治疗,延续病人生命,572人(81.2%)建议只是给予简单止痛,更多地给予精神上的关爱和抚慰;而同样的问题,在对待亲人问题上,311人(44.2%)表示会倾尽所有进行治疗,延续其生命,393人(55.8%)会给予简单止痛,更多地给予精神上的关爱和抚慰。

2.2 对死亡态度的深层次认知比较分析

通过对不同人口学特征的学生的死亡态度进行比较分析,结果显示,不同性别的学生在对“自己和家人的死亡恐惧”方面的比较差异有统计学意义(χ2=29.552,P<0.001),相对而言,女生对自己和家人的死亡恐惧感要高于男生。

不同生源地学生对“自己死亡的问题”思考方面的比较差异有统计学意义(χ2=10.110,P=0.006),农村生源的学生对“自己的死亡问题”思考要比城市的学生频繁,可能和农村的丧葬文化比较深厚有关。

不同的丧亲经历对学生“思考自己(χ2=7.353,P=0.025)和家人(χ2=14.962,P=0.001)死亡问题”的比较差异有统计学意义,有丧亲经历的学生比无该经历者,在对自己和家人死亡问题方面要思考的更频繁。经过悲痛的丧亲历程,学生会更懂得生命的宝贵、亲人的可贵,在对待自己和家人的死亡问题上也常常会有更多的顾忌。

不同宗教信仰情况对学生思考“自己(χ2=16.307,P=0.003)和家人(χ2=12.359,P=0.015)死亡问题”的比较差异有统计学意义,通过卡方分割法进行两两比较发现,有宗教信仰学生与完全无信仰学生间在对“家人的死亡”思考方面的比较差异有统计学意义(χ2=7.981,P=0.018),相信鬼神存在者与完全无信仰者在对“家人的死亡”思考方面的比较差异有统计学意义(χ2=6.848,P=0.033),而有宗教信仰者与相信鬼神存在者间的比较差异则无统计学意义(χ2=3.685,P=0.158)。另外,有宗教信仰学生与相信鬼神存在学生间在“对自己的死亡思考方面”的比较差异有统计学意义(χ2=8.253,P=0.016),相信鬼神存在者与完全无信仰者在对“自己的死亡”思考方面的比较差异有统计学意义(χ2=14.894,P=0.001),而有宗教信仰者与完全无信仰者间的比较差异则无统计学意义(χ2=0.562,P=0.755)。

不同年级学生对“自己和家人死亡恐惧”的比较差异有统计学意义(χ2=13.979,P=0.030),通过卡方分割法进行两两比较发现,大二和大三学生间对“自己和家人死亡恐惧”的比较差异有统计学意义(χ2=12.883,P=0.002),大三学生高于大二学生,而其余各组间的比较差异则无统计学意义。见表1。

表1 对死亡的深层次思考比较分析结果[n(%)]

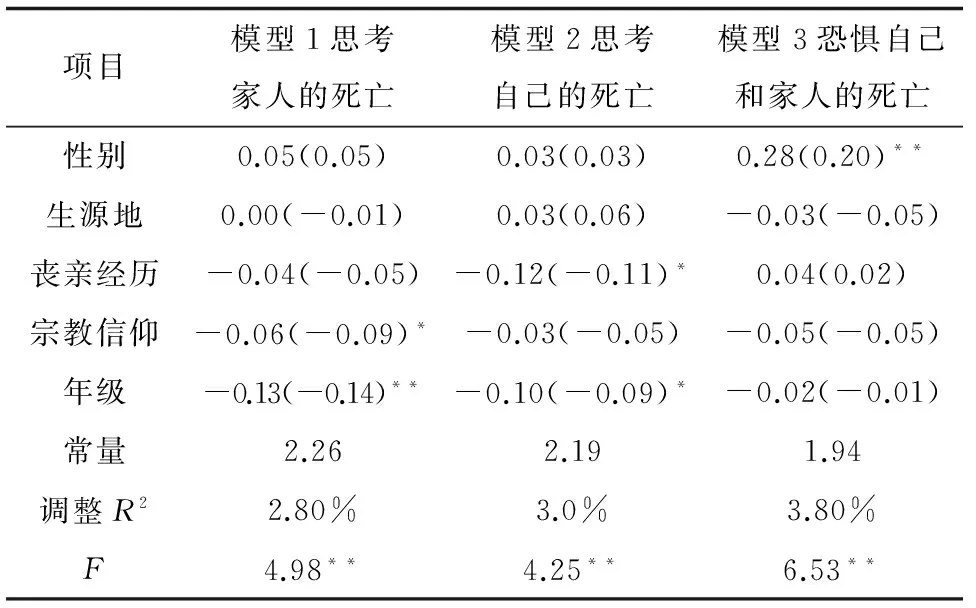

2.3 死亡态度的影响因素分析

为了检验各因素对大学生死亡态度的影响情况,采用线性回归分析方法对自变量和因变量的关系作进一步的检验。首先将各自变量进行赋值:①性别:男=1,女=2;②生源地:城市=1,农村=2;③丧亲经历:有=1,无=2;④宗教信仰情况:有=1,信鬼神=2,无=3;⑤年级:大一=1,大二=2,大三=3,大四=4。然后分别将是否思考过家人的死、是否思考过自己的死、是否会恐惧自己和家人的死作为因变量,将性别等5个变量作为自变量,进行多元线性回归分析。选入变量与剔除变量的标准采用系统默认的检验水准,进入水准α=0.05,β=0.10。

结果显示,在“思考家人的死亡”方面,年级、宗教信仰情况对其影响最大;在“思考自己的死亡”方面,丧亲经历和年级对其产生的影响作用最大;在对“自己和家人的死亡恐惧”方面,性别因素起着最大的影响作用,见表2。

表2 死亡态度影响因素的多元线性回归模型

注:①括号中为标准回归系数;②*表示P<0.05;**表示P<0.001

3 结论

3.1 医学生存在较高的死亡焦虑

死亡焦虑源于死亡恐惧,在人们心灵深处对生的渴望与对死的恐惧始终存在。死亡焦虑很容易因为死亡提醒 (Mortality Salience)而被激活。死亡提醒是由于个体关注到环境中一些与死亡有关的提示物而使自己更加注意到死亡的必然性的心理过程。[3]调查显示,高年级医学生死亡恐惧略高于低年级学生,医学生入学后比同龄人接触更多的生死问题,从专业课的人体解剖学到相关医学课程的学习,对各种疾病发生机制和致死机制的初步了解,但又未全面系统地掌握知识,以及目前较为紧张的医患关系,都成为医学生死亡焦虑的提醒因素。性别上女生相对于男生来说性格相对较弱,更容易对不可确定的死亡现象感到不安、忧虑和害怕。在濒死问题方面,在对待癌症晚期无法治愈的素不相识的病人上医学生对临终关怀有一定了解,不过对于亲人的逝去同样难以释怀。

3.2 医科院校学生的死亡认知受到传统文化影响较深

从生源地看农村生源的学生对“自己的死亡问题”思考要比城市的学生频繁,农村生源地的学生在家乡日常生活中接触到的各种丧葬礼仪事件比城市生源地学生更多。传统丧葬礼仪中鬼神观念和传统礼教的结合,举丧仪式隆重、繁缛,表现出生者对死者的尊重,也增添了对死亡的神秘感和恐惧感。从宗教信仰看,有宗教信仰和无宗教信仰但相信鬼神的学生“对家人的死亡”和“对自己的死亡”思考会更多一些。无宗教信仰但相信鬼神存在的学生占42.0%,这些学生受我国传统宗教、民俗影响,形成乐生恶死的观念。对器官移植问题调查显示,有一半以上的学生虽然接受了医学教育,了解器官捐献的重要性,但是在对自己死后捐献器官问题存在疑虑,原因在于“保全尸”的传统观念的影响。

3.3 医科院校生死教育滞后,医学生死亡知识欠缺

通过对国内几所著名医科院校的课程设置情况调查发现,医科院校的生死教育课程设计不够全面。由于医科院校师资队伍以专业教师为主,对学生的人文熏陶相对较少,普遍存在专业知识替代性的思维,生死教育一般被纳入其他的常规课程教学中,或者被冠名为为数不多的几门选修课,很少学校把生死教育作为一个完整的、独立的教学体系,从而导致生死教育的滞后。生死教育涉及医学、生物学、心理学、社会学、哲学、法律等多方面知识。从调查资料看,医学生对死亡知识了解相对较少,有些方面甚至缺失。如郑悦平[4]等在医护人员对死亡和临终关怀照护的研究中发现91.4%的人认为医护人员有责任帮助临终病人应对死亡,但仅20.6%的医护人员认为自己有足够的知识和病人及家属讨论临终关怀。而郑悦平[5]的另一项调查显示医护人员的临终关怀知识73.0%来自课堂教学和课本,医护人员在工作岗位上面临死亡问题的处理能力和在学校接受的教育密不可分。

4 对策

4.1 加大生死教育力度,健全生死教育课程体系

在医学生阶段所受到的生死教育,影响其一生的从医经历。生死教育不仅可以使医学生认识和了解死亡,还能使他们更加珍惜和热爱生命。调查显示,有85.5%的学生认为医护人员要接受生死教育。李亚[6]对湖北医药学院学生的调查也显示,接近80.0%的学生有生死教育的需求。医学生因其专业与职业的特殊需要,在学习的不同阶段、不同学科中不可避免地要涉及不同的死亡话题。因此,对其进行死亡教育不可能一次集中完成。要构建合理的生死教育理论和实践课程体系,有必要梳理相关的知识,合理设置课程 ,让学生由浅入深地了解死亡理论,接触死亡实践。基础阶段的学习应以理论为主,学习了解各种死亡文化及死亡知识。临床实习以实践为主,理论为辅,侧重于临终关怀、忧伤辅导、器官(遗体)捐献等方面的知识与技巧,侧重专业的心理知识与技能培训[7]。实践证明在教师指导下的死亡接触经历能够减轻医学生的死亡焦虑,将来能提高其从医时有效处理患者死亡的能力。

4.2 引导学生树立积极的生死观,摆脱传统文化中消极观念的束缚

医学生只有直面死亡,才能够真正地思考生命。只有形成对死亡科学的意识与觉悟,才能拓展更积极的人生。因此,需要挖掘整理中国传统文化中关于生死问题的真知灼见和尊重生命、善待死亡、努力实现人生价值的思想[8]。这些优生善终思想有助于帮助医学生树立生命神圣的思想,缓解或消除医学生对死亡的恐惧。同时借鉴现代死亡理论,指导医学生认识中西文化差异和死亡态度差异,培养全面的、辩证的反思能力,进而逐步深化对死亡本质的认识,最大限度地帮助学生既坦然面对死亡,又努力追求超越,实现人生价值。另一方面,引导学生摆脱传统生物医学模式的束缚,构建全方位、多视野地看待健康、疾病和死亡的生物-心理-社会医学服务模式,更好地为人类的健康服务。

4.3 鼓励医学生走进社会,营造敬重生命的社会氛围

现代医学日益显现出综合性、系统性和社会性的特征,尤其是医疗实践中存在的“死亡”现象包含着更为复杂的社会因素[9]。调查显示,86.5%的学生认为生死教育的对象应为全体社会成员。医学生作为未来的生命守护者,不仅是生死教育的受教者,同时还应该是全社会生死教育的积极施教者。医学生的生死教育不仅包含接受专业性死亡教育,还应该鼓励其身体力行,利用课余时间走进社会,参与生死教育的志愿服务。利用专业优势,在社会上开展各种形式的生死教育,推动死亡知识和生命意义的宣传。如参加有关安乐死、器官捐献、艾滋病防治等社会宣传活动[10],参与生死教育相关网站建设,运用大众媒体普及生死教育,帮助人们正确面对不可避免的死亡,进一步改善医患关系,形成尊重生命的和谐的医疗服务氛围和社会风尚。

[1] 胡欢,朱丽莎.从死亡认知的角度分析医患关系恶化的原因及改善对策[J].中国医学伦理学,2014,27(6):845-847.

[2] 方晓芬.护生死亡恐惧及死亡教育需求现状的调查与分析[J].中国医药导报,2011,8(35):151-153.

[3] 白福宝.论死亡焦虑的本质[J].医学与哲学, 2015,36(10A):40-42.

[4] 郑悦平,李映兰,王耀辉,等.医护人员对死亡和临终关怀照护的态度及影响因素[J].中国老年学杂志,2011,31(24):4879-4881.

[5] 郑悦平,李映兰,周阳.医护人员临终关怀知识掌握现状及相关因素分析[J].护理学杂志,2008,23(18):5-8.

[6] 李亚,陈端颖.医学生生死观现状调查研究—以湖北医药学院为例[J].中国社会医学杂志,2014,31(3):265-167.

[7] 岳长红,柏宁,任守双,等.在医学生中开展死亡教育的意义及方式[J].医学与社会, 2010,23(9):1-3 .

[8] 彭卫华,刘康德.基于传统生命哲学的中医生命教育探析[J].中国医学伦理学, 2017,30(2):191-194.

[9] 杨建兵.对医学生进行死亡教育的意义及原则[J].医学与社会,2002,15(6):49-50.

[10] 王兰,赵文科,张晓倩,等.医学生对非亲属间活体器官交叉移植认可度的调查分析[J].中国医学伦理学,2016,29(4):635-638.

AnalysisandCountermeasuresofMedicalStudent’sCognitionofDeath

WURenwei,XIAOHuixin

(IdeologicalandPoliticalDepartment,FujianMedicalUniversity,Fuzhou350122,China,E-mail:lyt23204w@163.com)

Objective: To understand the cognition of death among medical students and put forward some countermeasures.MethodsStratified sampling was used to select 730 medical students in Fujian. A self-designed cognition of death questionnaire and Fear of Death Scale (FODS) were adopted to conduct the survey.ResultsThe general cognition of death among medical students was normal (84.8%). Fear of death, either towards themselves or their families, was significantly different in participants’ gender (χ2=29.552,P<0.001), major (χ2=6.343,P=0.042), and grade (χ2=13.979,P=0.030). Thinking of death towards themselves was significantly different in participants’ living places (χ2=10.110,P=0.006), bereavement experience (χ2=7.353,P=0.025), religion (χ2=16.307,P=0.003). Meanwhile, statistical significances were found in the thinking of death towards their families among different bereavement experience (χ2=14.962,P=0.001) and religion (χ2=12.359,P=0.015). Grade and religion greatly affected the attitudes towards death of families, while bereavement experience and grade had the great impact on the attitudes towards death of respondent themselves. In the fear of death for participant themselves and their families, gender made the biggest difference.ConclusionMedical students have a high level of death anxiety. Medical universities and colleges should strengthen death education in medical students and improve its course system in the future.

Medical Students; Cognition of Death; Death Anxiety; Death Education

中华医学会医学教育分会和中国高等教育学会医学教育专业委员会 2016 年医学教育研究立项课题“福建省医学生死亡教育现状及改进对策研究”(2016B-RC077)

R192

A

1001-8565(2017)10-1300-05

10.12026/j.issn.1001-8565.2017.10.26

2017-06-19〕

〔修回日期2017-08-09〕

〔编 辑 商 丹〕