南通传统民居初探

吴 昊

(苏州市相城区文化馆,江苏 苏州 215131)

【辨风正俗】

南通传统民居初探

吴 昊

(苏州市相城区文化馆,江苏 苏州 215131)

笔者实地走访调查江苏南通历史文化街区,以拍摄、绘图、查阅文献等方式搜集整理相关资料,分析南通传统民居的建筑样式。该文以流传至今的明清时期南通老城区偏西部和平桥附近小巷内的典型大宅为范例,细致阐述南通传统的民居格局,并就屋脊、瓦当等装饰细节追寻当地民众的传统等级观念,以及风水思想。通过研究区域建筑风格,探讨其反映的城市文化形象,并指明保护历史建筑、文化街区的重要价值。

南通;民居;建筑

一、南通区位及城市历史

南通古称通州,位于“淮南江北海西头”“江淮之委海之端”,即淮河之南、长江入海口北翼、黄海西岸。由长江北岸古沙嘴不断发育、合并而成,属长江下游冲积平原,城内水系发达,其所处地区除狼山低丘群外,都为海拔五、六米以下的平原。

王效通在《康熙通州志·序》中记载:“吾通一泽国也。由扬郡而东,地势渐下,多斥卤,西南阻江,东北背海,大利大害存焉。”本文提及的南通城就是指古通州,即今南通市区,这一地区的文化面貌与南通现在所辖的其他县市都有所区别。

唐以前,由于该地多盐卤,百姓历年逃亡移居,在此煎卤制盐,于是聚居成村,交易成市,建庙造桥而成市镇。五代后周世宗柴荣于显德五年(958)占领原属南唐的长江北岸军事驻地,始“筑土城、立四门”,始有“通州”。此后通州建置几经变换,宋徽宗时塞北门,南宋时筑瓮城,之后修城垣,建望江楼,元代至清代不断进行。直至民国拆城,解放后拆掉城门,城垣不复存在,仅留残迹。

通州的真正建城时间不算久远,其在历史上长期归属扬州所辖。旧时东邻黄海,南抵长江,北经白蒲、如皋之后便是沼泽,仅西面交通较为通畅,民间戏称此地为“牛角梢”,生动概括出了其地理位置的独特。由此,通州便理所当然地成为“兵家不争之地”,少了许多兵灾战祸。

水乡泽国,保证了此地在小农时代的自给自足;兵家不争,保证了此地在建城后的大部分时间里都自安于一方。南通也因此一直有着“江海明珠,崇川福地”(南通在1023年曾被改称为“崇川”)的美称。但也正是由于小富即安的心态使得南通的城市发展始终滞后、缓慢。

清末状元张謇先生于1895年规划了南通“一城三镇”的城市格局,不同于上海、武汉等其他城市外国资本发展或官办模式,成为了依靠民族资本力量自主建设和全面经营的的近代中国本土化城市典范,享有“中国近代第一城”的美称。[1]

二、老巷民居及建筑风格

(一)老乡民居

由于南通在封建时代长时间属扬州所辖,所以这里的建筑拥有与扬州近似的风格,而与隔江相望的苏州大不相同。据说,解放以前这里还保留着明清以来的格式,历年修缮,原貌依存。解放后拓宽马路,拆掉了部分大家住宅。近些年随着旧城改造,护城河、濠河之外的老式民居已被高楼新村取代,但城内还鳞次栉比地保存着几百年来的街巷和民居。

老城的面积非常小,据光绪年间的《通州志》记载“城周六里七十步”,折算下来也就两平方公里稍多。城内一条丁字大街,即南大街和东西大街(现已拓宽成人民路)。人民路以北,南北向有官地街、寺街、蒋家巷、东北营等,东西向有大巷、富贵巷、鹰扬营等。人民路南有仓巷、大保家巷、掌印巷、冯旗杆巷、南关帝庙巷等,这些巷子里保存着不少明清及民国时期的旧宅,有些巷子自身就包含了许多历史信息。

“掌印巷”“官地街”昭示着旧时官场显赫;“礼巷”“仁巷”显示出儒家教育影响;“石桥头”“王家坝东巷”表现古旧水系;“寺街”“南关帝庙巷”告知宗教场所;“胡家园巷”因胡长龄状元府邸而得名,而“白陆巷”表明这里是曾是白雅雨的旧宅所在……

笔者走访了南通古城偏西部的人民路和平桥附近小巷,拍摄了一些图片,整理出了一些有关通州传统民居的资料。南通有旧语称:“穷东门富西门,讨饭的去南门。”由此可见,西部片区乃南通富裕之地。西南片,面积大概8公顷,是旧时官宦富庶之家聚集的地方,保存较好;西北片,面积约14.65公顷,明清民居成片,也是现在老城区保存最完好的一片历史街区。

在封建社会,人们的居住状况与身份、地位密切相联,统治阶级对住宅修建有着严格的等级规定,南通民居亦不例外。官宦之家房屋众多且高大,上有各种建筑装饰,平民住宅则房屋少且小,装饰简陋或没有,建筑物能明显地体现出贫富差距。

(二)建筑风格

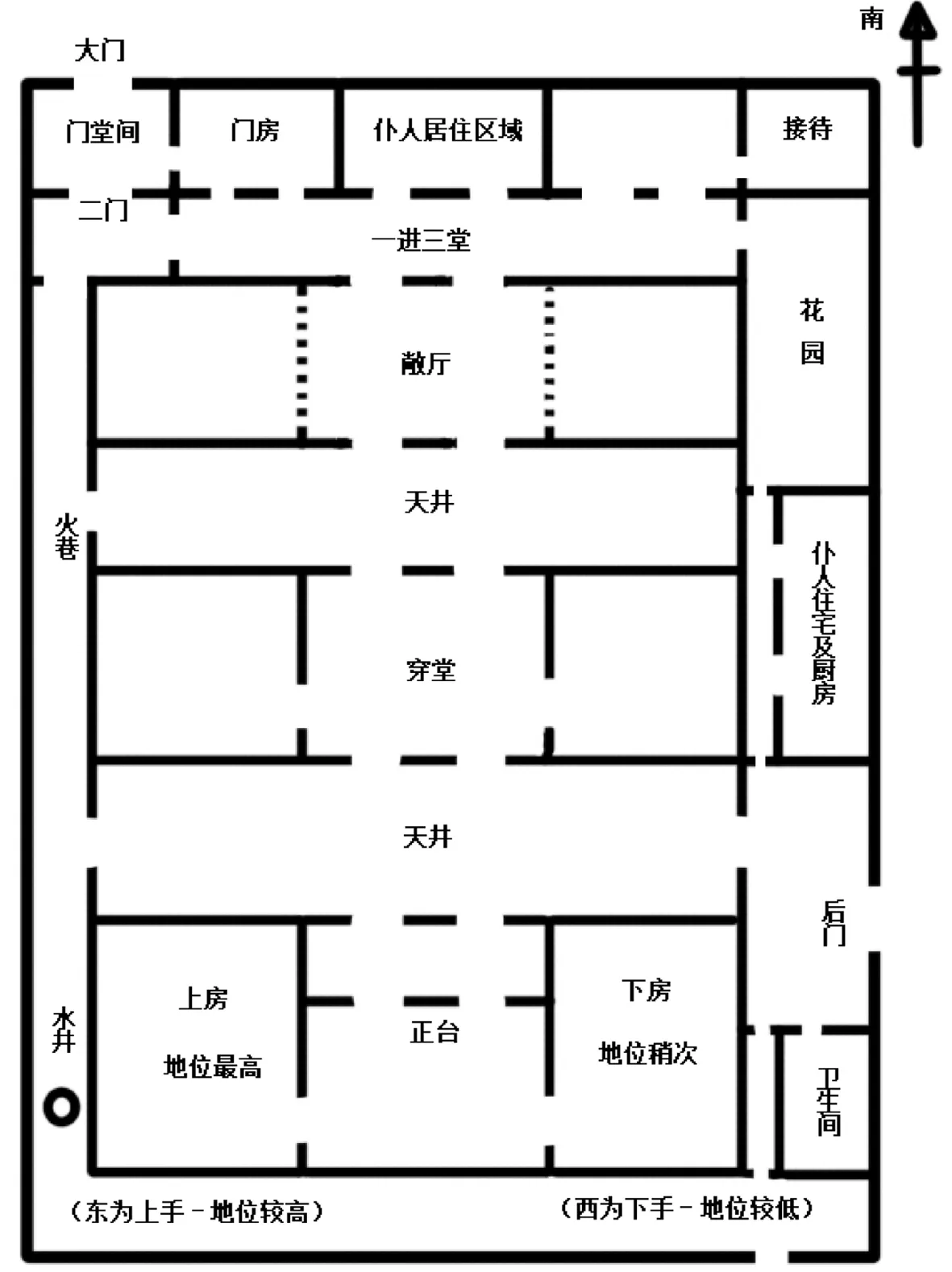

南通民居的格局以大宅为例,宅子整体分为外宅和内屋两个部分。走过照壁、大门、门堂,经由二门步入天井后进到正宅。正宅依例是“一进三堂”(敞厅—穿堂—正台)的传统格局。从大门到敞厅为外宅,而正台又被称为正屋或内屋,具体说来布局如下。

官宅大门对面有照壁,整块磨砖砌成方形,四周或绘或雕纹饰,有照檐。平民之家则没有照壁,只是按照规矩,不要门对门或是对着别人家山墙。有照壁的人家大门口的地面有由9块或16块大青石或麻石做成的铺地。大门口有阶石一条,前方放置长方形雕花石座和桅杆石圈,用来插门灯。大门根据门第高低确定高度和宽度。两扇黑漆大门,上绘门神(尉迟恭、秦叔宝)或红底黑字四字联,如“三槐门第”“两晋家声”等。大门耳框用七字对联。门檐满是砖雕,有整砖砌成的。状元、榜眼、探花府邸大门用竹篾铜钉一排排顶上去,加上被称为“篾门漆”的红漆。

大门内有门堂,大则10~12平方米,小的只有2~3平方米,两侧板壁,后为二门。二门后留2~3尺重檐地,旁为门房,旧时住司阍仆人。门后设小天井(又称二门天井),经过天井入提闼门,高半米左右。此为两扇门,有石座雕饰,门对漆书。

过提闼门至正厅,一般“一进三堂”,也有大户人家“一进五堂”的。“前堂后寝”,由穿廊连接成工字形或王字形。“三堂”即“敞厅”“穿堂”“正台”,五堂则加上敞厅对面的朝北屋和正台后面的后屋。有的小户人家占地少,但也会争取按照此种规格建造。

敞厅前的天井宽大,用方石、整砖铺成几何形。敞厅的三间宽阔大厅是用来招待宾客的场所,中间不用隔板,只用可以装卸移动的隔窗、屏风,或者完全不用隔断。过敞厅后,天井进“穿堂”,顾名思义,是指从外屋进入内屋即正台穿过的房屋,一般不被当作用于居住的正式房间。再经穿堂后天井进入正台区域,中屋之后有厢房,东、西房可以从厢房穿过,有的是“明三暗五”格局——正台貌似东、中、西房各一间,实则东、西两边各有两间房屋。

从大门到正台,这是南通民居的主体建筑。无论大家还是小户都采用这种格局,只不过有的房屋高大气派,有的逼仄狭小甚至删减部分(如小户人家可能不设穿堂)罢了。

一般大户主建筑的东面有小巷,宽约1-2米,名为“火巷”,用于防火灾延烧,类似徽派建筑的马头墙。其尽头一般是水井或是大家所设的水房,将水缸半埋于地上,用竹制“屋漏”将屋面的水引接进来储备俗称的“天水”。西面有的是厢屋,有的是与邻家隔断的围墙,也称“火墙”,也可起到隔火作用。厢房可作书房使用,宽敞人家还带有花园、花圃,也有做“便屋”使用的,供使役住宿。厨房也在厢屋的后部分与正台靠近,而卫生间(茅房)往往设在宅子西北一角,附近便是后门。具体的布置如图1所示。

图1 南通传统民居俯瞰示意图

注:该图根据曾经久居于此的老南通人袁运正老师生前接受笔者访谈时手绘的布局草图,参考《季修甫文集》中关于南通民居相关叙述[2],结合实地考察结果绘制而成。示意图仅表示大致方位与结构,比例不可考。另外,此图是按照民间建筑旧俗,采取“坐北朝南”的方向绘制的,即上南、下北、左东、右西,与惯常的地图方向相反,目的在于希望可以较好地解释所谓“上下手”的尊卑问题。

南通的民居建筑都是砖木结构。深度一般为五架梁、七架梁,宽度一般13~15辖(两根椽子之间摆一望砖,称为一“辖”),堂屋17辖,有的也达27辖。梁架于柱上,中柱、边柱承重,边柱砌在山墙内侧。山墙砖砌,有的用整砖石灰砌实,是相当牢实的“青灰墙”。小户人家则采用“空心斗”做法制作的夹墙,两边整砖中由碎砖填充,两侧涂石灰防水,较易损。

屋脊的高矮、形状、内容都体现出屋主的身份地位,屋顶筑三线或者四线的滚龙屋脊,镶嵌喜鹊登梅、缠枝牡丹等图案,还有双龙戏珠瓦花脊、梅花脊、竖九脊、登朝脊等。屋脊正中正反均有一块长方形的砖,名为“脊中”,刻有不同文字和图案。文字内容有“福禄寿”“子孙永昌”等,图案为“蝙蝠”(寓意“福”)、“柿子”(寓意“事事如意”)等,寄托居者美好的期望,祝愿福寿延年、家和兴旺。用各种图案的瓦当装饰屋檐(提及“瓦当”,南通人一直管它叫“猫儿头”,具体说来是由“招帽子”“猫儿头”“滴水”三部分组成),大户人家还配有各种砖雕、木刻、石刻等装饰物。[3]

修缮南通民居常说“椽真屋假”,即不易蛀损的梁柱和椽木是真正有用的部分,而屋面的瓦砖都是可以取下后重新砌放的。修缮时,将倾斜的木质建筑架构扶正,有破损的就调换,然后再铺盖上砖瓦,做好屋脊,砌好山墙,房子便整旧如新了。另有用以整修柱脚的“偷梁换柱”之法,即拆去屋瓦山墙,用木头顶住房梁,换掉旧柱或是锯掉朽坏部分再接上新柱,经济实惠。

旧时南通城小,居民不多,楼房很少,通常只在正台构筑一层楼房或者书房小楼,砌三层的几乎没有,但等级观念、风水思想依旧很明显。在调查走访中给笔者留下较深印象的有以下几点:房屋朝向——重视房屋的“坐北朝南”,正门要开在南部偏东部;等级尊卑——重视“一进三堂”的等级递增,以及坐北朝南时上手(左手边,即东边)地位较高,下手(右手边,即西边)地位较低,如此等级森严,反映男尊女卑、班辈次序。

南通民居的朝向根据巷子的走向有所不同。通常,南北巷中民居大门朝东,避免向西;东西巷,大门朝南,避免北向,而正屋正常情况下都要朝南。若因为一些不可改动的原因,比如所砌房屋是沿着城墙走向的,则会采取俗称“倒拔蛇”的办法来调整,即大门朝北二门往南,二门天井变成长巷,到宅基最南,再向东砌提闼门,跨进提闼门后的一进三堂又都是朝南屋了。

由于地处平原,并无明显的地势高低起伏,因此为了显示从敞厅到穿堂再到正台地位逐步上升的趋势,南通民居会垫高正台的地基。在夯土基址上架空,上置龙骨,再铺砖砌地板。拾级而上,方可进入正台。除了在基础高低之上保证正台的等级,在体量大小及屋脊、高度长度方面也尽量使主体建筑显得高大,体现居室级别高下。而这柱础下方的基础是砖木结构,保温防潮。地板通常可以掀起,作为储藏室,做储藏瓷器或酒之用。具体如图2所示。

图2 南通民居正台宅基侧剖图

上手地位永远高于下手,这在许多方面都有显示。例如进入内宅时,女宾得走火巷,男宾则走穿堂。水井置于东部上手位置,而厕所置于西北角下手位置。但让笔者感到惊诧的是厨房的位置。根据中国民居传统观点,厨房应建在东方,所谓“东厨”,应是五行“木”位,寓意柴火兴旺。但是笔者在走访中发现,民宅的厨房大多置于西部,而问及居住于此的老人,他们均认为厨卫设施当然应当放置于下手位,倒显得笔者此问多余,所以此说也有待进一步考证。

三、传统民居与城市文化

如今,在热闹繁华的南通城里保存着这样一片青砖小瓦的老城区,它静卧在北濠河畔,以原汁原味的老巷本色展现着城市的文化底蕴和独特的地域魅力,一条条弯曲有致纵横交织的阡陌小巷就像是城市的文化脉络,连接着城市的过去、当下,并延伸至未来。

其间星罗棋布的是各个历史时期的民宅院落,有着众多的历史遗迹、名人故居,从这里走出的文人墨客、专家学者、英雄烈士不胜枚举。历史街区是城市发展的重要见证,彰显着城市文化底蕴,是城市的活态博物馆。

南通的城市文化现在被提炼成名为“江风海韵”的江海文化,南通精神在这些年也被概括总结为八个字——“包融会通,敢为人先”。

南通的历史建筑深刻体现了“包融会通”。南通南北交融,北方人往往把南通人看作是江南人,而南方人则常常把南通人视为北方人(苏北人)。这一错位恰恰显示了南通作为南北过渡地带的文化特征,南北文化兼而有之,形成了南风北韵。吴冠中先生曾评价说,看南通的建筑,比北方的秀气,比南方的大气。诚然如是。

“敢为人先”这四个字在笔者看来则概括出了南通的“新精神”。在张謇启动近代城市建设之前,南通受地理环境影响,相对闭塞。一般说来,旧时评价南通人,会提到很多优点,比如勤劳耐苦、知足守法、和善孝悌等,但也会讲到许多缺点,比如南通人胆小怕事、不敢冒险、自私闭塞、安于现状,甚至有人就把老鼠称作“通州人”,或是戏称通州人为“通州老鼠”。[4]这样看来,“崇川福地”的“福”一定程度上也限制阻碍了通州人的开拓进取。正如老子所说:“福兮祸所致。”而南通老街旧巷的传统民居也体现出了其保守内敛的封闭性,以及根深蒂固的封建等级观念。那为什么我们还要保存这些历史建筑、文化街区呢?

因为这一座座民居、一片片街区,无论是从宏观布局到微观细节,还是从时间跨度到空间延展,它们都是城市历史人文的客观载体,具体而现实地承载着我们城市的生命,蕴含着城市未来发展的源泉、动力。多少代人的生活方式、群体情感、人文积淀都在这些老巷旧宅中,它们构成了城市的文化特色、地域风格。出生于南通的笔者深爱这座城市,希望透过这些古老的建筑去触摸城市的历史文化脉络,增进对其的了解与认识,并站在现实与历史的交汇点上期冀城市的未来更加美好。

[1]南通市文化局.南通“中国近代第一城”研究文集[M].南通:南通市文化局,2003.3-16.

[2]季修甫.季修甫文集(上册)[M].北京:中国文联出版社,2005.20-25.

[3]姚剑湘.崇川民居[M].南通:南通市文学艺术界联合会,2006.62-75.

[4]季修甫.季修甫文集(上册)[M].北京:中国文联出版社,2005.13.

TU241.5

A

1673-7725(2017)12-0040-05

2017-09-25

吴昊(1985-),女,江苏南通人,文化馆馆员,主要从事战国秦汉考古方向研究。

周丹】