秃杉中龄人工林凋落物量8年动态特征

黄金华

(福建省洋口国有林场,福建 顺昌 353211)

在森林生态系统中,植物从土壤中吸收养分建造有机体,有机体死亡后以凋落物的形式回归地表[1]。森林凋落物是森林植物的代谢产物,是森林植物所吸收的营养元素返还土壤的重要途径,具有增加土壤有机质、提高土壤肥力、防止土壤侵蚀、涵养水源等重要功能,在森林生态系统的物资和能量平衡中起到十分重要的作用[2-4]。森林凋落物作为森林第一性生产力的组成部分,其年产量必然受到树种遗传特性、森林发育阶段、气候因素和人为经营因素的影响[1-4],虽然我国对森林凋落物的研究有较大进展,但长期的定位监测研究不多[1-13],因此研究森林凋落物量的年动态将有助于深入了解凋落物在森林生态系统土壤肥力维持中的重要作用。

秃杉(Taiwania cryptomerioidesHayata)属杉科台湾杉属,是我国特有的一级保护树种,常绿乔木,产于云南、湖北、贵州、台湾、缅甸北部等地海拔800~2 500 m的山地[14]。秃杉树形高大挺拔、生态适应好、生长快、出材率高、树干通直、材质优良、枝繁叶茂、树形优美,具有很高的观赏价值和经济价值。秃杉具有很好的生态适应性,自20世纪70年代以来在我国东南部各地引种都十分成功[14-22]。国内一些学者对秃杉的生物量、生产力、营养元素的积累和分配、凋落物层储量及其持水特性进行了研究[14-22],但迄今为止秃杉凋落物的研究未见报道。

福建省洋口林场于1979年起陆续在杉木采伐迹地上营造一些秃杉与杉木对比试验林,研究结果表明,杉木多代连栽采伐迹地上轮作秃杉可以提高林地生产力[22]。为了从凋落物养分归还角度研究秃杉具有高生产力的机理,笔者于2006年12月底在不同林龄的秃杉和杉木(对照)人工林中设置固定标准地,并设置凋落物收集框,研究秃杉人工林的凋落物年产量动态。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于福建省中部偏北的福建省洋口国有林场板桥工区,地理坐标为26°48′N、117°51′E,海拔290~320 m,地处杉木中心产区,土层深厚,但由于杉木多代连栽出现了明显的地力衰退现象,土壤较为粘重板结,土壤肥力中等,于1992年春分别营造了秃杉和杉木试验林,初植密度均为2 500株/hm2(株行距2× 2 m),秃杉试验林14年生(2005年底)时的生长状况见文献[22],2006年(15年生时)对试验林进行弱度疏伐。试验林14~23年生的林分特征见表1。秃杉试验林的林下植物主要由苦竹(Pleioblastus amarus)、紫麻(Oreocnide frutescens)、狗脊(Woodwardia japonica)、深绿卷柏(Selaginella doederleinii)等组成。该地年均气温18.5℃,最高气温达40℃以上,最低气温-6.8℃,无霜期280 d,年均降水量1 756 mm,降水多数集中在3~6月份,相对湿度82%。

1.2 凋落物收集与生物量测定

在秃杉试验林内建立20 m×20 m标准地3个,每个标准地随机设置5个0.5 m×1 m凋落物收集框(杉材框架,1 mm网眼尼龙网)并编号,共设置15个框架,由于木质框架容易腐烂,每隔2~3年及时维修或更换腐烂的木质框架。2007年1月至2014年12月,每月底将每框的凋落物收集到塑料袋中,收回的凋落物及时晾干,并按照秃杉叶、枝、树皮、繁殖器官(花果)、林下植物叶、林下木本植物枝、杂物(昆虫粪便、林下植物的花果以及难以分拣或区分的碎屑等植物成分)等组分进行分拣。由于大部分秃杉针叶凋落时是附在小枝上一同脱落,两者难以拆分,因此将凋落物中的秃杉叶与带叶小枝(直径≤0.6 cm)合并,直径>0.6 cm的秃杉落枝归为大枝。分拣出的各凋落物成分用便携式电子天平(精确至0.01 g)测定风干重量,再分别置于贴好标签的铝饭盒或小铝盒中,移到干燥箱中于80℃烘干至恒重,最后测定烘干重量(生物量),对于凋落量较大的成分,则取样烘干,测定含水量,再换算为总的烘干重。

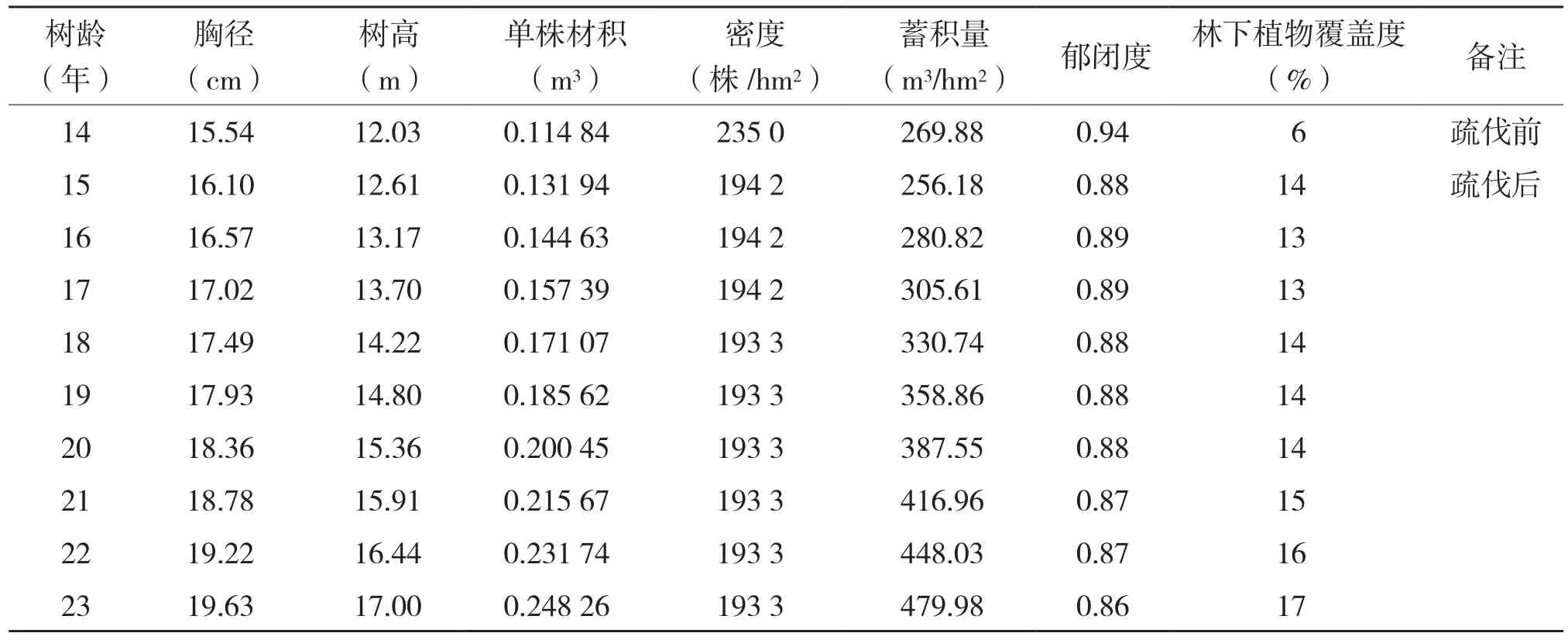

表1 秃杉试验林14~23年生的林分特征

数据处理和统计采用Excel 2003和SPSS 11.5统计分析。

2 结果与分析

2.1 秃杉凋落量年动态

中龄秃杉人工林年凋落量总体趋势是随年龄的增加而增加,但有一定的波动性(图1)。秃杉人工林年凋落年量的8年平均值为4.166(±0.222)t/hm2。秃杉年凋落量在研究开始后的第1年(2007年,造林后第16年时)最低(3.529±0.260 t/hm2),第17~20年逐年缓慢增加,第20年为4.237(±0.248)t/hm2,第21年略有下降,为4.183(±0.288)t/hm2,而第22年显著增加,达到最高值(5.526±0.250 t/hm2),随后又显著降低到4.303(±0.326)t/hm2。

图1 秃杉凋落量年动态(误差线代表标准误,n=15)

建立年凋落量(y)与树龄(x)的回归方程:y=-0.0129x2+ 0.7004x- 4.5002,其决定系数R2=0.5892,P=0.108(图1),尽管凋落量年际波动较大,回归关系不显著,但回归方程仍然可以用来大致模拟凋落量随林龄变化的动态过程。

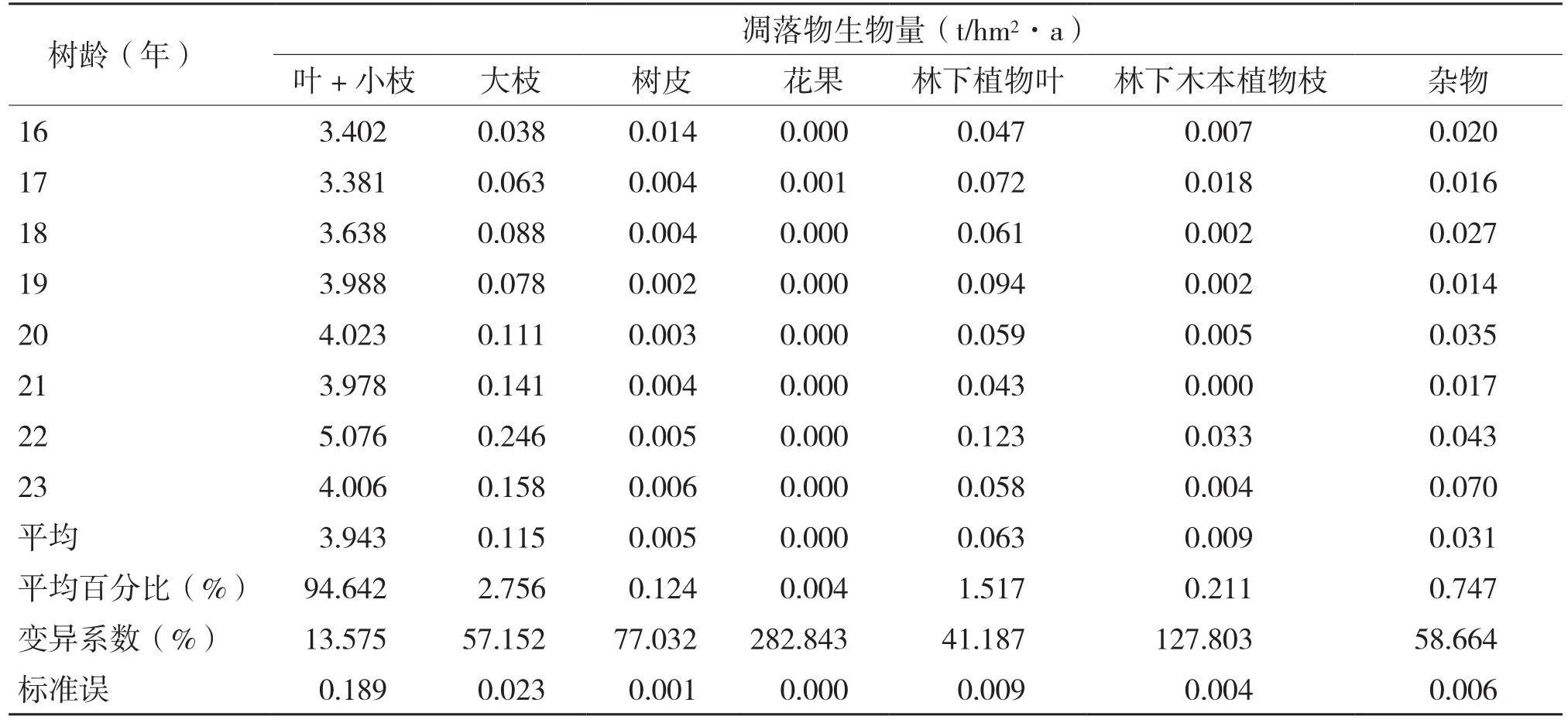

2.2 秃杉凋落物组成及其年动态

秃杉凋落物包括秃杉落叶、秃杉带叶小枝、秃杉大枝、同时树皮、秃杉花果、林下植物叶、林下植物枝、杂物(林下植物花果、虫粪以及难以识别的其他植物成分)等。由表2可知,秃杉叶+带叶小枝所有年份凋落量均大于3 t/hm2,8年平均值(3.943±0.189 t/hm2)占总凋落量的94.642%,占绝对优势,年变异系数13.375%。凋落物其他组分的年凋落量均小于0.3 t/hm2,从8年平均值来看,秃杉大枝年凋落量(0.115 ±0.023 t/hm2)占总凋落量的2.756%,年变异系数57.152%;秃杉树皮年凋落量(0.005 ±0.001 t/hm2)占总凋落量的0.124%,年变异系数77.032%;秃杉繁殖器官(落花落果)(0.000±0.000 t/hm2)数量极少(仅在第17年收集到),仅占总凋落量的0.004%,年变异系数282.843%;林下植物叶年凋落量(0.063± 0.009 t/hm2)占总凋落量的1.517%,年变异系数41.187%;林下木本植物枝年凋落量(0.009± 0.004 t/hm2)占总凋落量的0.211%,年变异系数127.803%;杂物年凋落量(0.031±0.006 t/hm2)占总凋落量的0.747%,年变异系数58.664%。

2.3 秃杉凋落量月动态

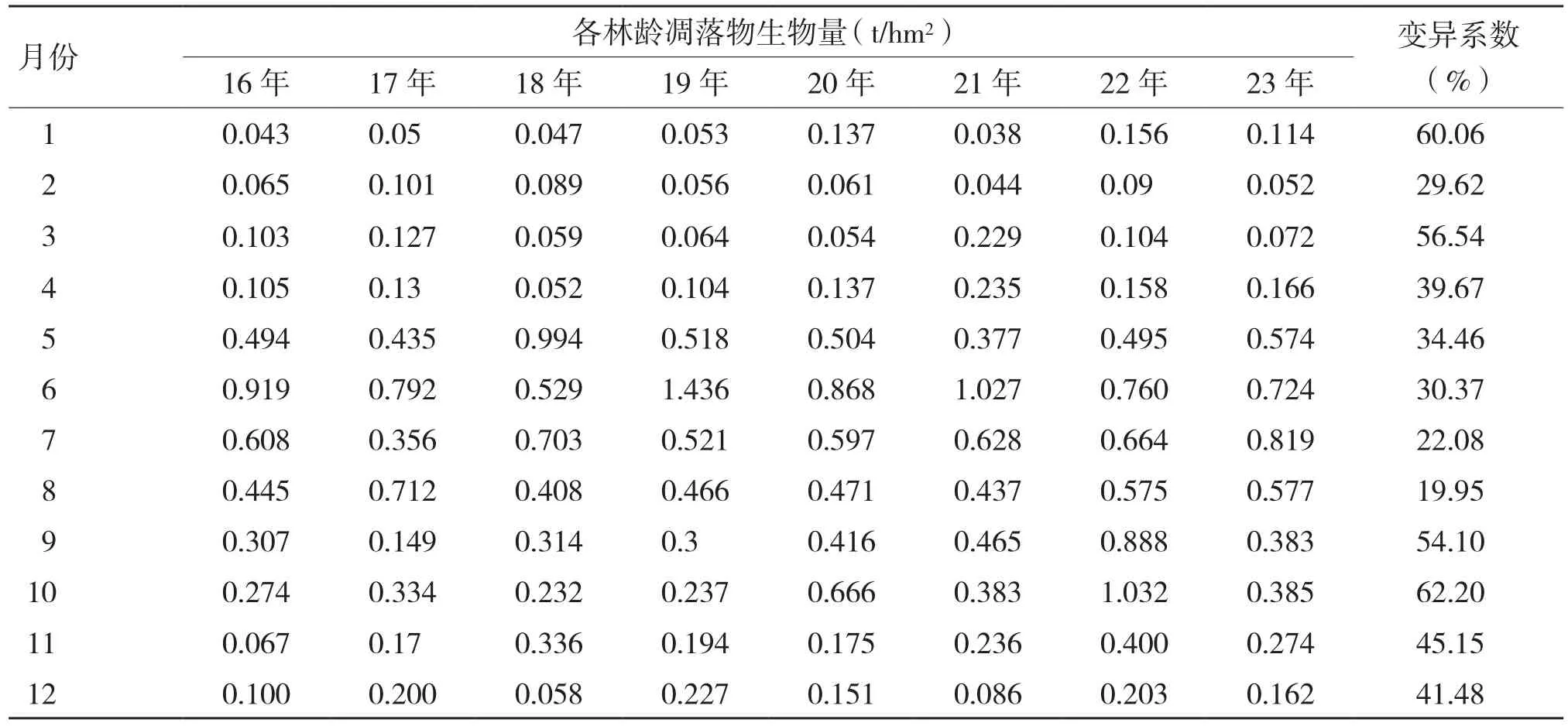

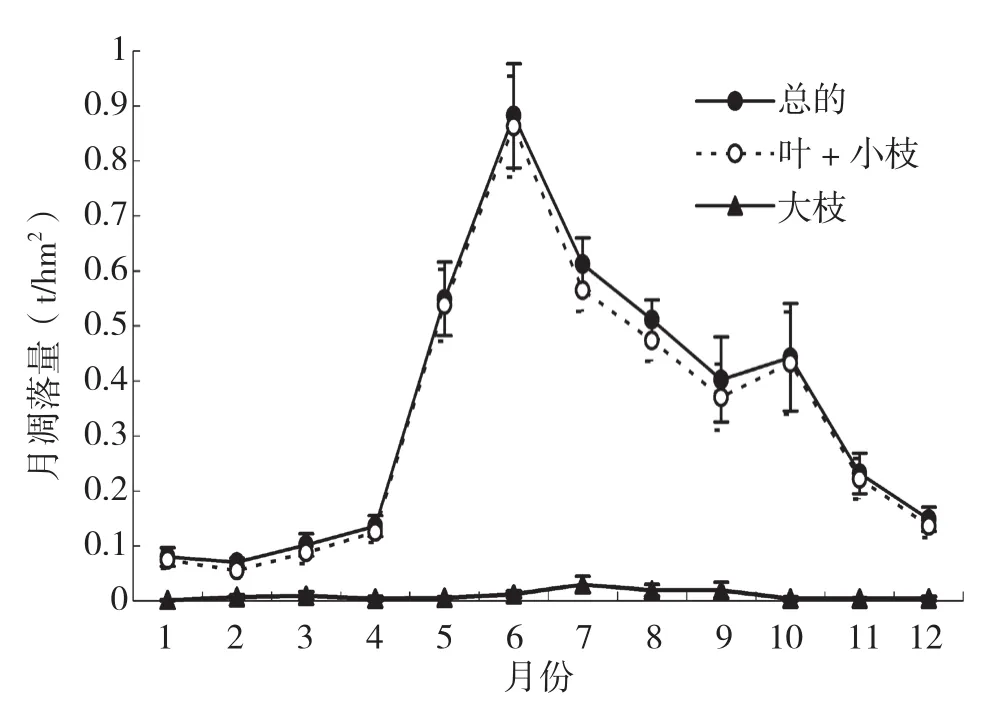

秃杉人工林凋落量具有明显的月动态特性(表3、图2、图3)。8年中,6月份共有5年的总凋落量为最大值,5、7和10月份(2013年)各有1年为总凋落量最大值;1月份共有5年的总凋落量为最小值,2月份有2年、3月份有1年总凋落量为最小值。本研究将月总凋落量高出月总凋落量平均值的30%称为峰值[5]。从8年总凋落量的各月份平均值来看,秃杉人工林月总凋落量在5~8月出现峰值,最大峰值出现

在6月(0.882±0.095 t/hm2),5~8月总凋落量占全年的61.300%。8年间不同月份秃杉凋落量平均值大小顺序为:6月>7月>5月>8月>10月>9月>11月>12月>4月>3月>1月>2月。不同月份总凋落物量的变异系数有所不同,8月份的变异系数最小(19.95%),而10月份的变异系数最大(62.20%)。

表2 秃杉各器官凋落物生物量年动态

表3 秃杉凋落物生物量不同月份的8年原始数据

图2 秃杉8年间月总凋落量、叶+小枝和大枝凋落量平均值及其标准误

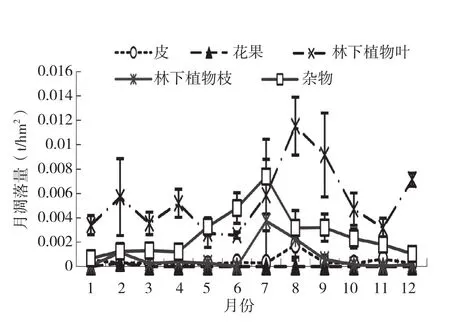

图3 秃杉8年间凋落物各组分月量平均值及其标准误(n=8)

秃杉叶+小枝凋落量的月动态与总凋落量一致,5~8月出现峰值,最大峰值出现在6月、为0.863(±0.092)t/hm2。大枝凋落量7~9月出现峰值,最大峰值出现在7月、为0.030(± 0.015)t/hm2。林下植物叶在8、9、12月出现峰值,最大峰值出现在8月、为0.012(±0.001)t/hm2。秃杉皮凋落量少,在8、11月出现峰值,最大峰值出现在8月、为0.002(±0.001)t/hm2)。秃杉花果凋落物极少,仅在第17年2月收集到。林下植物枝在2月、7月和8月出现峰值,最大峰值出现在7月、0.0042(±0.004)t/hm2。杂物在6月和7月出现峰值,最大峰值出现在7月、为0.007(±0.003)t/hm2。

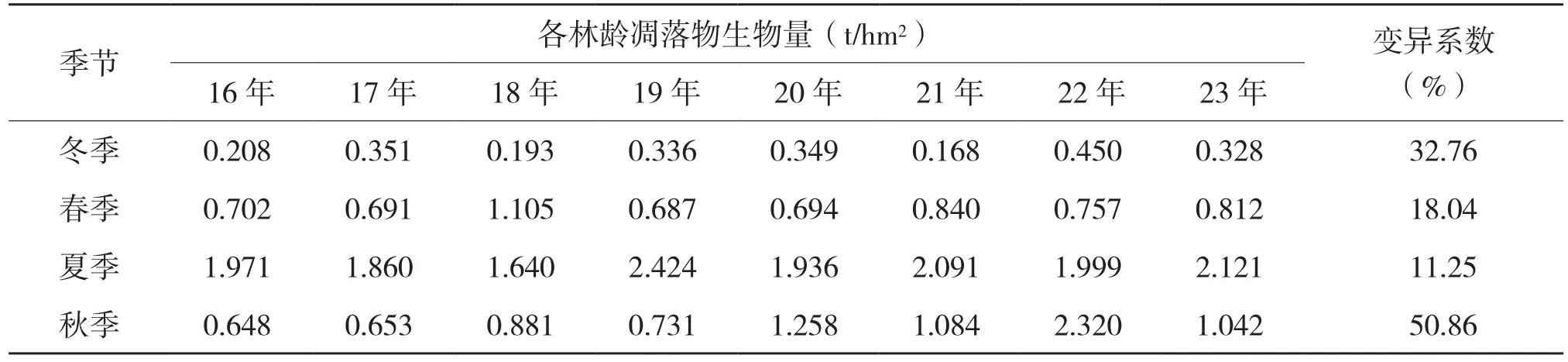

2.4 秃杉凋落物季节动态

秃杉人工林凋落物产量具有明显的季节动态特点。除了第22年秋季凋落物产量最大外,其余年份均为夏季凋落量最大,所有年份冬季凋落量均最小(表4)。各季节凋落量的大小顺序在林龄第16~18年为:夏季>春季>秋季>冬季,在林龄第19~21年、第23年以及8年平均值为:夏季>秋季>春季>冬季,而在第22年为秋季>夏季>春季>冬季(表4)。不同年份秃杉各季节凋落量均有一定程度的波动,其中秋季的变异系数最大、为50.86%,其次为冬季(32.76%)和春季(18.04%),夏季(11.25%)最小。

表4 秃杉各季节的8年凋落物量

图4 秃杉8年间的季节凋落量平均值及其标准误(n=8)

2.5 秃杉凋落物的水平空间分布

由于秃杉凋落物量受收集框所处位置的林木生长状况、林分密度等因素影响,使不同收集框的凋落物生物量在水平空间上出现较大差异。

15个凋落物收集框年均凋落量为4.166 t/hm2,变异系数22.445%。有2个收集框年均凋落量在0~3.0 t/hm2,平均值为2.598(± 0.102)t/hm2;4个收集框年均凋落量在3.1~4.0 t/hm2,平均值为3.500(±0.154)t/hm2;7个收集框年均凋落量在4.1~5.0 t/hm2之间,平均值为4.633(±0.109)t/hm2;2个收集框凋落量在5.1~6.0 t/hm2之间,平均值为5.434(±0.035)t/hm2。

对15个凋落物收集框的年平均凋落量数据进行正态分布检验,检验结果为:偏度系数、峭度系数分别为-0.405、-0.897,系数值绝对值均小于1,P=0.200,说明数据符合正态分布。

图5 不同年均凋落量等级的收集框数

3 结论与讨论

森林凋落物是森林生长发育过程的代谢产物,是森林生产力的组成部分,也是森林土壤有机质的主要物质来源,其在森林营养循环过程中起重要作用,也是森林生长发育状况的重要指标。

本研究对福建顺昌造林后第16~23年的秃杉凋落物产量进行8年连续观测的结果表明:造林后第16~23年的秃杉人工林凋落物年产量介于3.529~5.526 t/hm2之间,在观测期内凋落物年产量总体上随着年龄的增加而递增,于造林后第22年达到最高值(5.526 t/hm2),年均凋落物产量4.166(±0.222 )t/hm2。秃杉凋落物年产量(y)在观测期内随着林龄(x)的增加而递增,可以用二次抛物线方程模拟:y= -0.0129x2+ 0.7004x- 4.5002 (R2=0.5892,P=0.108),根据模拟结果可知,造林后第23年凋落物产量仍然处于逐年增长的趋势,模拟结果与宁晓波等[4]报道的杉木凋落物产量模型类似,但回归关系未达到显著水平。秃杉凋落量造林后第21年(2012年)略有下降,第22年(2013年)显著增加,第23年又回落,呈现明显的大小年现象,这主要与气候因素有关。2013年第23号强台风“菲特”10月7日登陆福建,给试验地带来大风大雨导致大量非生理性凋落,当年(第22年)、当季(秋季)和当月(10月)凋落量均显著增加,这也是导致凋落物年产量与林龄的二次抛物线回归关系未达到显著水平的主要原因。

森林凋落物数量与树种组成、林分发育阶段、林木生长状况、气候、土壤肥力等因素有关。福建顺昌秃杉人工林造林后第16~23年的凋落物产量远低于陈爱玲等[6]报道的福建南平33年生柳杉林(8.891 t/hm2),低于Zhou等[7]报道的福建三明22年生杉木林(4.876 t/hm2)、郜士垒等[8]报道的福建南平21年生杉木林年凋落量(6.28 t/hm2),略低于田大伦等[9]报道的湖南会同17~21年生第一代杉木林(4.479 t/ hm2),与高玉春等[10]报道的福建南平16年生杉木林(3.556 t/hm2)接近,但略高于Ma等[11]报道的福建三明24年生杉木林(4.18 t/hm2),远高于相同年龄的宁晓波等[4]报道的湖南会同第二代杉木人工林(1.731±0.144 t/hm2)。凋落物产量是森林生产力的反映,宁晓波等[4]研究表明,湖南会同第二代杉木林生产力与凋落物产量均显著低于第一代杉木林。本试验地属于杉木多代连栽地,营造秃杉后不但林木生长量高于杉木[22],秃杉的凋落物产量也较高,表明在连栽地营造秃杉具有较高的生产力,是克服杉木连栽生产力下降的重要途径之一。

根据8年的凋落物生物量数据平均值,凋落物中的各组分所占的比例大小顺序为:秃杉叶加带叶小枝(94.642%)>秃杉大枝(2.756%)>林下其他植物的叶(1.517%)>杂物(0.747%)>林下其他木本植物的枝(0.211%)>树皮(0.124%)>花果(0.004%)。秃杉的凋落物以带叶小枝数量占绝对优势,秃杉落花落果几乎没有(仅在2008年2月收集到),这可能是由于试验地的气候条件(海拔偏低等)以及栽培密度太大不利于秃杉生殖生长。秃杉人工林的林下植物凋落量极少这主要与秃杉密度和郁闭度较大、林下植被稀少有关。

凋落物的月动态和季节动态与其生物学特性和气候特点有关[1-13]。从8年的各月凋落量平均值看,秃杉月凋落量5~8月出现峰值,最大峰值出现在6月,5~8月总凋落量占全年61.300%;秃杉各季节凋落量则以夏季凋落量最大,冬季凋落量最小。2013年凋落量的月动态与季节动态较为异常,10月份和秋季的凋落量均为全年最大值,而当年凋落物则是8年来的最大值,这主要是由于秋季10月的强台风造成的。

秃杉与杉木的月凋落节律(杉木凋落物的最大的峰值一般在3~4月,第2大峰值一般在11~12月)[13-22]明显不同,而与柳杉接近[19],这可能与两者的生物学特性差异有关。秃杉与杉木等许多常绿树种一样,一般在春季开始生长新叶之前大量换叶,由于秃杉自然分布区的海拔比杉木高,比杉木更耐寒,春季开始生长的时间比杉木晚,因此春季的落叶高峰期(5~6月)晚于杉木。秃杉中龄林凋落物以带叶小枝为主,小枝枯死后不会及时脱落,而是长期宿存在树冠中,由于5~8月雨量大、台风频繁,这些宿存的枝叶遇到风雨就会造成大量非生理性脱落,与晚春的生理性落叶相叠加,因此秃杉凋落物主要集中在5~8月。

本研究设置的15个凋落物收集框收集到的凋落量数据呈正态分布,通过8年的长期定位方法研究森林凋落物产量,其结果具有较高的可靠性。

[1]林波,刘庆,吴彦.森林凋落物研究进展[J].生态学杂志,2004,23(1):60-64.

[2]官丽莉,周国逸,张德强,等.鼎湖山南亚热带常绿阔叶林凋落物量20年动态研究[J].植物生态学报,2004,28(4):449-456.

[3]范春楠,郭忠玲,郑金萍,等.磨盘山天然次生林凋落物数量及动态[J].生态学报,2014,34(3):633-641.

[4]宁晓波,项文化,王光军,等.湖南会同连作杉木林凋落物量20年动态特征[J].生态学报,2009,29(9):5122-5129.

[5]杨玉盛,俞白楠,谢锦升,等.杉木观光木混交林凋落物数量、组成及动态[J].林业科学,2001,37(专刊1):30-34.

[6]陈爱玲,林思祖,何宗明,等.杉木多代连栽地长期轮栽柳杉后凋落物的动态[J].北华大学学报(自然科学版),2006,7(5):455-459.

[7]Zhou L L,Shalom A D D,Wu P F,et al.Litterfall production and nutrient return in differentaged Chinese fir(Cunninghamia lanceolata)plantations in South China[J].Journal of forestry research,2015,26(1):79-89.

[8]郜士垒,何宗明,黄志群,等.不同年龄序列杉木人工林凋落物数量、组成及动态变化[J].江西农业大学学报,2015,37(4):638-644.

[9]田大伦,赵坤.杉木人工林生态系统凋落物的研究 I 凋落物的数量、组成及动态变化[J].中南林学院学报,1989,9(S):38-44.

[10]高玉春,高人,杨智杰,等.杉木中龄林和老龄林凋落物数量、组成及动态比较[J].亚热带资源与环境学报,2010,5(2):39-45.

[11]Ma X Q,Liu C J,Hannu I,et al.Biomass,litterfall and the nutrient fluxes in Chinese fir stands of different age in subtropical China [J].Journal of Forestry Research,2002,13(3):165-170.

[12]温远光.里骆林区杉木人工林的凋落物产量.林业科技通讯,1988(5):19-21.

[13]温远光,韦炳二,黎洁娟.亚热带森林凋落物量及动态研究[J].林业科学,1989,25(6):542-548.

[14]洪菊生,潘志刚,施行博,等.秃杉的引种与栽培研究[J].林业科技通讯,1997(1):7-14.

[15]陈卓梅,郑郁善,黄先华,等.秃杉混交林水源涵养功能的研究[J].福建林学院学报,2002,22(3):266-269.

[16]陈建新,王明怀,曾令山.秃杉人工林生长过程[J].广东林业科技,2007,23(1):71-75.

[17]张先动.秃杉与杉木、木荷混交林林分结构和生物量研究[J].林业勘察设计(福建),2008(1):89-92.

[18]何斌,刁海林,黄恒川,等.秃杉人工林生物量与生产力的变化规律[J].东北林业大学学报,2008,36(9):17-18,27.

[19]何斌,黄承标,韦家国,等.不同林龄秃杉人工林凋落物储量及其持水特性[J].东北林业大学学报,2009,37(3):44-46.

[20]黄承标,曹继钊,吴庆标,等.秃杉林与杉木连栽林的土壤理化性质及林木生长量比较[J].林业科学,2010,46(4):1-7.

[21]黄金玲.闽南山地秃杉人工林的生物量与生产力[J].福建林业科技,2016,43(3):161-164.

[22]叶代全.杉木多代连栽采伐迹地营造秃杉研究[J].安徽农学通报,2011,17(15):157-159.