教师学校文化认同的影响因素研究

魏丽玲 彭显耿 戴健林

摘要

基于“洋葱模型”的学校文化结构考察L老师生活史关键事件,发现教师对学校物质文化认同因感知疲劳与感知投射而趋于稳定;对学校制度文化认同呈现以职位为中心的权重差序结构;对学校精神文化认同则受以教师人格特质和自我认知为核心的“符合一成就”模型的影响。据此提出围绕生本育人理念,关注教师职业发展,创建民主开放、公正有序的管理模式等对策。

关键词

教师学校文化认同;教师生活史;洋葱模型;职位权重差序;符合一成就模型

当前,学校文化建设已成为学校发展的重要突破口。教师在学校文化建设中扮演着办学理念、发展规划、育人目标等的学习者及实施者的双重角色,影响学校课程设置以及课堂教学生态。学校中每位教师都有个人的价值目标和对事物判断的价值标准,对学校的办学理念、发展规划有着各自的认同感。教师对学校文化的认同度越高,满意度就越高,积极性越高,越能促进学校效能的有力提升。因此,研究教师学校文化认同具有重大的现实意义。

一、理论基础

根据“洋葱模型”理论,学校文化可分为三个层次:核心层是哲学精神层,指学校的精神文化,包括学校的核心价值观、学校整体文化氛围、价值追求、办学理念、校风、校训等。中间层是制度层,主要指学校制度文化,如学生学习生活制度、道德行为准则、教职工行为规范等。最外层是器物层,主要指学校的物质文化,如具有人文意义的雕塑、建筑楼,以及校服、校徽等。

生活史研究是“生活历史学家以个体的生活历史经验为材料,通过他们生活故事的讲述与展现,对被研究者的生活故事和意义建构出一种‘解释性的理解,由此来洞察个体生存境遇及其与社会之间的互动,揭示个体日常生活经验意义的方法”。教師生活史是狭义的教育生活史,主要指教育者与受教育者的教育生活,范围主要集中在学生、教师、学校、校长之间的教育生活中。本文侧重于教师教学生活的历史,包括作为学习者的学习经历、作为教师的实践经验、遭遇的关键事件、遭遇的重要他人和关键时期,基于学校文化“洋葱模型”,对伴随着L教师教学生活的关键事件而产生的学校文化认同现象进行深度描述,从教师教学生活的实然状态来分析影响教师对学校文化认同的具体因素。

二、研究对象及过程

L老师是广州市的一所市一级学校(以下简称H学校)的一位语文教师。H学校始创于1952年,学校文化建设经历了“自上而下、由外而内、由表及里”的系列过程。起初是为了完成教育行政部门的要求,提出以文化建设引领学校发展的导向性方向。从更换校徽、校训、校歌等以彰显特色、改造校园环境以构建标识文化到通过课程让文化理念最大化地落实,挖掘文化理念背后的教育元素,一步步深化学校的办学思想和文化理念。有着16年教龄的L老师伴随着学校文化建设过程,接触了学校方方面面的工作。任教期间,先后担任班主任、级长、科长、学科教研组组长等职务;兼任思想品德课,转授综合实践课,在学科教学方面有着丰富的经验。随着学校课程的创新、改革和发展,L老师也随之教授校本课程,辅导学生社团,指导兴趣小组。L老师非常乐意参与本次研究,十分愿意提供帮助。

2016年12月7日,笔者在和L老师初次访谈时,就感受到她对教育事业的热爱和教师身份的自豪。在对L老师进行为期一个月的跟踪访谈和观察,以及收集、整理、分析L老师的教案设计、教学日记等材料后,笔者深深被她的教育生活故事所感动,被她传道授业解惑的教育情怀所感染。

限于研究的焦点问题,本研究首先提出教师学校文化认同的操作性定义,即教师通过学习、反思与融合等方式表现出与学校的物质文化、制度文化及精神文化相符合的态度与行为,总体上表现为对学校文化的归属感、自豪感以及责任感。通过自制的教师学校文化认同关键事件图(横轴表示教师在H学校工作的时间,纵轴表示教师对学校文化认同水平,让L老师按照认同程度进行赋分:1表示非常不认同,2表示比较不认同,3表示一般,4表示比较认同,5表示非常认同,并在转折点标记关键事件),以呈现L老师对学校不同类型文化的认同水平变化,分析引起认同水平变化的关键事件。

三、从“物质文化认同”到“精神文化认同”

(一)L老师对学校物质文化认同水平分析

L老师来到H学校的时候正好处于世纪之交的2000年,那时还没有提出“学校文化”的概念,更多以“校园文化”来指称。学校物质文化指的是学校环境。如图一所示,L老师在学校的前六年对物质文化持一般的态度,不知道学校物质文化是什么,2006年后,从教育行政部门到各个学校,从校领导到每一位普通教师,掀起了一场“自上而下”浩浩荡荡的学校文化建设工程。新一任校长对学校富有创新与活力的改革使得L老师对学校物质文化的认同水平从一般提升到比较认同,并因为60周年校庆的仪式感“刺激”而对学校物质文化一直保持比较认同的水平。

(二)L老师对学校制度文化认同水平分析

L老师刚毕业参加工作时,因为学校的口碑和名声的“光环效应”而对学校制度处于比较认同水平。在学校工作两年多后,L老师对学校教学制度、管理制度等有了比较多的接触,也认识到“学校管理理念落后”“学校决策由行政领导说了算”等不足之处,对学校制度文化的认同水平降到一般水平,将近五年的工作时间之后,在行政化的学校管理制度下,学校氛围很压抑,L老师对于学校制度文化更是从一般水平降到完全不认同,到了六年级的学生毕业的时候甚至感觉到筋疲力尽(如图二)。

随后,L教师对学校制度文化的认同如同物质文化一样,因为换了新的校长而有了改观,教师的权利意识被激发,对学校的发展有了实质性的建议权和决策权,初步形成“共同体”。校长善于创造机会让老师的潜能得以挖掘,能力与个性得到展现。从L老师第一次当级长时,就意识到学校公平的竞争环境和制度能够“一分耕耘一分收获”。因此,对制度文化从非常不认同上升到一般水平。

L老师工作了六年之后,从普通教师慢慢晋升为学校的级长、科长,获得了很多奖项与荣誉。学校校长的管理风格和教育理念为她的专业发展提供了正确的指引,公平的晋升制度和人性化的管理风格为她的专业发展提供了足够的空间,因此,她对学校制度文化从一般水平上升到非常认同水平。endprint

(三)L老师对学校精神文化认同水平分析

L老师开始对学校精神文化的感知,认为学校的教育理念比较保守,对自身启发不大。从初次上完一学期的课到带完一届毕业班,她对学校精神文化的认同从一般水平下降到非常不认同,这种状态一直持续到她带下一届寄宿班(如图三)。

从2007年开始,也就是L老师教寄宿班的第二年,学校从育人和管理两个方面着手,真正开始建设学校文化,譬如开展丰富的校园活动以满足学生个性发展,开设校本课程以实现学生全面发展,这些举措符合L教师对教育教学的深层假设与信念,因此对学校精神文化从非常不认同到比较认同,出现了一个急剧的上升期。

200g年后,L老师对学校精神文化的认同不再局限于与学校保持一致的价值取向、育人理念,而更多地上升到使得自身专业发展能有利于学校办学理念的实现,也使自己向研究型教師发展。因此,L老师对学校精神文化的认同水平从比较认同上升到非常认同,并一直保持。

四、教师学校文化认同的影响因素分析

(一)教师物质文化认同的特殊性——感知疲劳与感知投射

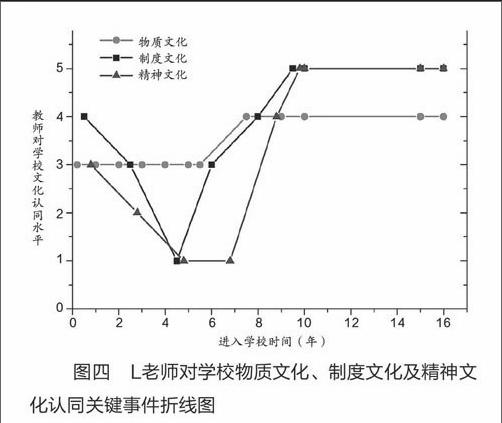

上文基于“洋葱模型”的学校文化结构,从物质、制度、精神三个层次对L老师进行了生活史的考察(如图四)。

我们可以发现,在这三个方面的认同水平变化中,处于最外层的,也是最先被教师所接触的物质文化最为稳定。这种稳定性一方面是由于感知疲劳,即感官长时间接收同一种刺激而产生适应性,并由此引发情感上的疲劳。如图四中三条认同折线在L老师前6年的变化状态所示,在教师制度文化和精神文化认同下降的期间,因教师并未给予物质文化足够的关注从而使得认同水平保持平稳;另一方面则是处于因变量位置的物质文化随着教师心理因素的变化而变化,即教师物质文化认同源于居于核心层面的制度及精神文化认同的向外感知投射,如图四L老师在学校生活的6-8年的变化状态所示,因更换新校长后,物质文化认同折线与制度和精神文化认同折线同趋势变化。

(二)教师制度文化认同的“差序化”现象——以职位为中心的权重差序结构

20世纪80年代以来,西方教育科学研究发生了重要的“范式转换”一一从技术语言转向道德话语,学校被定义为近似于家庭或共同体的社会性机构。教师制度文化认同在学校这一“类家庭”中出现了“差序化”现象,并呈现出一种以“职位”为中心的权重差序结构,即从校级领导,经中层管理人员、年级组长或学科带头人再到普通任课教师,学校教育管理的权重在逐层向外的过程中递减。具体而言,是与职务的不同和职位的高低,以及由此带来的责任感、职业忠诚度与工作环境、工作条件和工作绩效的变化相关,如图五所示。基于学校内部的行政与教学两大权力系统,下文将从这两个方向对以“职位”为中心的权重差序结构进行阐述。

一是由内向外,权重递减,认同下降。学校制度文化一方面受到外部行政干预,目前,绝大多数地方的教育局和当地中小学是简单的上下级关系。由政府所任命、考核的校长,以及逐级下层的其它管理人员,其责任感与职业忠诚度是一种对上级负责的行政取向,而非立足于校本工程的建设。另一方面,在金字塔式的层级管理模式中,处于顶层的校级领导负责决策管理、确定学校文化的发展方向及制定规章制度等,高管理权重决定了其高责任感与职业忠诚度,进而影响其对自身引领建构的管理制度文化有着较高的认同水平。而中层管理人员负责学校日常教学活动的规划和管理;年级组长或学科带头人负责本年级或本学科的教学活动;普通任课老师负责日常的课程教学,责任感与职业忠诚度会随着管理权重在逐层向外的过程中递减,进而每往下一层对制度文化的认同水平也会有不同程度的下降。

二是由外向内,权重递增,认同上升。对L老师进行生活史的考察后发现,未更换校长之前,在传统、保守的“科层制”管理模式下,处于最外层的普通任课老师,年级组长和学科带头人乃至中层的管理人员并没有依照制度拥有实质性的管理权,权利意识在人治高压的领导下只能做“无声的抗议”,徘徊在“被服从”当中消耗认可度。更换校长之后,管理模式随着领导风格的不同而转变,开放、民主的管理模式使得教师的职业发展规划也随之明朗起来,这有利于缓解、乃至解决差序化现象中存在的问题。普通任课教师不仅在教学技能上得到了锻炼与提高,更是获得了公平的发展空间与机遇,中层管理人员,包括级长和科长也能够实实在在地参与到相关的管理决策商讨中。在L老师这一个案中,在其职务从普通教师晋升到年级级长、学科科长,以及后来被评为了区级教学骨干的过程中,逐步扩充的权重扩展了其学校教育生活的环境以支持其走出去学习、交流、进修、展示,优化其教学竞争的条件以支持其参与更多的教学竞赛,磨练身心,提高技能。由此,我们可以发现随着职位晋升,管理权重的递增致使工作环境的扩展、工作条件的优化及工作绩效的提升,进而导致教师制度文化认同的上升。

(四)教师精神文化认同的“符合一成就”模型

置身于学校教育生活空间中,校长、其他管理者和教师们面对的是一个个鲜活、灵动的生命。教师个人理念与学校精神文化的交互作用影响了教师精神文化认同水平,下文将基于这种互动建构“符合一成就”模型进行阐述(如图六)。

“符合一成就”模型的核心层包括心理学意义上的人格特质一一指在不同的时间与不同的情境中保持相对一致的行为方式的一种倾向,表现为“这个人就这样”,和自我认知——个体对自我存在的感觉,包括对自己的行为和心理状态的认知,表现为“我是谁,我在什么位置,我要做什么”;继而表现出中间层的包括有待满足的“需要”,带有情感色彩的“动机”,具有行为准备状态和和反应倾向的“态度”,对人、事、物的意义与重要性的总体评价的“价值观”;而最外显的知识与技能处于最外层。当学校在教育知识与教学技能方面满足了教师自身的专业发展后,若不能进一步向内层推进,知识与技能便不再是促成对学校精神文化认同的“动力”了,且要在根本上实现促进教师对学校文化的认同,关键在于学校精神文化在与教师个人理念的交互过程中要符合核心层的成就要求。正如对L老师进行生活史的考察后发现,L老师即使身处于专制、强硬的工作氛围中,却也能够尽量将其与教学工作分开;面对顽皮的学生与刁钻的家长,也能够调整好自己的状态,去接触、沟通、解决问题,这充分体现了在学校教育生活中,教师所特殊具有的选择取向的高外倾性、高随和性、高责任心、积极的情绪稳定性及高开放性的人格特质,且由此能够自发地产生且维持高责任感与职业认同感,其根本在于一份以学生为本,对学生负责的道德感和教书育人使命感。所以,若要达到非常认同的水平,则需回应最核心层次的人格特质和自我认知,以使教师与学校形成一个共担责任的共同体。

五、结语

在学校这一“大家庭”中,处于技术语言系统中的领导实践仍占有一定的地位,如管理方格论(Robert R.Blake)、领导作风理论(K.Lewin)、领导系统模型(Rensis Likert)等,但发挥到极致就会产生行政化的问题,用“行政管理手段”代替“学校改善目的”,这诚然违背了学校文化建设引领学校发展的初衷。生活史是在叙事性描述中为某一群体“发声”的研究范式,而对L教师的生活史考察正是为处于权重地位的最底层,但却是学校文化建设中最重要的群体“发声”,探究影响教师学校文化认同的种种因素,以让学校管理者从教师职业发展出发,创建民主开放、公平有序的管理模式,提升教师管理权重,围绕“生本”育人理念共同携手学校发展。

责任编辑 徐向阳endprint