法律英语译化模因论析

熊荣敏

(西南政法大学 外语学院 ,重庆 401120 )

一、引言

模因(meme)一词最早出现在理查德·道金斯(Richard Dawkins)的《自私的基因》一书中。meme译成“模因”,源于它与基因有相似的复制和传递方式。基因通过遗传繁衍,模因通过模仿传播。任何一个信息,只要能够通过模仿进而被复制,即可视为模因。国内外语言学家分别从不同的角度对模因进行了研究。

何自然、何雪林把国外的模因研究归纳为四个观[1]:把模因看作信息图式的“信息观”;认为模因是文化传承的基本方式,是能够直接观察的社会文化现象的“思想传染观”;把模因看作是连接生物进化和文化进化的桥梁,是一种进化方式的“文化进化观”;把模因看作符号,把模因论引入符号学的“模因符号观”。模因论与词汇学、语用学相结合产生了语言模因论。运用模因论分析不同语言层面的模因演变和信息复制规律,为言语交际研究提供了新思路。此外,Chesterman的翻译模因论,探寻译化模因的进化和形成规律,为译化模因研究的可行性提供了理论依据。法律语言的程式化结构及其语言规范性使其在不同语言间的传递过程中更符合模因复制及传递的特征。鉴于以前的研究鲜有人涉及法律文本尤其是法律英语翻译中的语言模因复制及传播的规律,本文通过分析法律英语中的译化模因,揭示其在法律英语翻译领域中的应用功能。

二、语言模因的复制及其传播方式

语言模因揭示了言语交际和语言传播的规律。何自然认为自然语言中的模因从三个方面体现:教育和知识传授、语言本身的运用、信息的交际和交流[2]。Dawkins认为,模因是存储于人脑中的信息单位。模因自我复制的途径是从一个人的大脑复制到另一个人的大脑;从人的大脑复制到书本,又从书本传播到人的大脑,再从人的大脑传播到电脑,又从一个电脑复制到另一个电脑……[3]158由此可见,存储于大脑中的信息是模因,通过各种传递方式传播出去的信息也是模因。一方面,语言中的模因在教育和知识传授过程中体现出来:从书本或课堂学来的单词、语句以及它们所表达的信息在交际中被复制、传播。这些信息不断地被复制、传播、演变,模因随之形成。另一方面,大脑中的信息模因在语言应用中重复、增减、变换、传递或者模因集合重组,使语言中的单个模因或复合模因在使用的过程中此消彼长,通过媒介不断地复制与传播。一种语言模因通过交际和交流在另一种语言中传播,这种现象始于国际经济与文化往来。部分跨语言、跨文化的模因传播到目的语并逐渐转变成为目的语中的词汇和结构。如英国曾很长一段时间受法国人统治,故法语词源的词汇在英文法律文本中占一定的比例,并已构成基本的英文法律词汇,一部分词汇形态和发音与英文词汇极其相似,没有受过词源学专业训练的人一般无法辨识出这些词的来源;还有一部分保持着其古旧的形式,在法律专业人士之间交流,如“demurrer” (抗辩)“estoppel in pais”(事实禁止反言)“oyez”(肃静)等。两者都作为法律语言模因在目的语中被人们接受并运用。

此外,Blackmore认为,“有机进化以及文化进化之所以彼此类似,是因为它们都是演化的系统,而对于所有的演化系统而言都存在着复制单元的盲目变异和对其中某些变异的选择性保留,以及对另一些变异的选择性淘汰”[4]17。因此,基于不同的传播能力,模因具有选择性。某些信息引起人们的注意,被人们记住并反复使用传递给他人,成为模因,如英文中“gate”词根,形成“…gate”模因:Watergate(水门)、 Monicagate(抄袭门) 、Billygate(受贿门)等,译为“……门”或“……事件”;而某些信息则相反,因得不到传播而慢慢消失。语言的选择和使用的过程就是各种模因相互竞争的过程[5]。

三、法律英语翻译中的译化模因

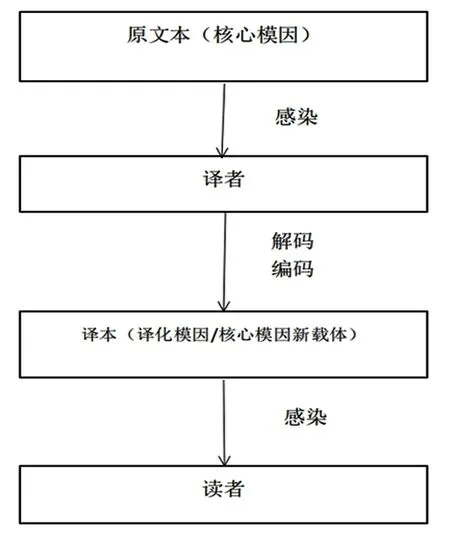

法律的制定必然反映立法者对社会现实生活的认识、理解和抉择”。语言是法律制定与传播的载体。法律语言的传承性、规范性决定了其具备模因性。此外,法律语言紧跟时代脉搏,发展迅速,引领社会进步,模因性是其必备特征。法律语言中的模因,一方面通过课堂、面授等方式由老师向学生进行传授,如法律英语教学、法律英语培训等。另一方面通过媒介进行传播,如书籍、影视、电视广播等。法律语言的运用通过各种媒体不断被复制、传播。法律语言模因通过人们的学习与模仿,从一个人的脑中传到另一个人的脑中,不断地复制与传递。再者,随着国际经济文化交流及当今法律研究的全球化[6]15,不同法律语言模因通过交际、交流在另一种语言中传播。不同法律语言模因的传递主要是通过法律翻译来实现,因此,本文将重点分析法律英语翻译中译化模因及其复制、传递方式。法律英语翻译可以看作是异国法律文化模因通过语言向本国传播的过程。原法律文本是模因综合体的载体,负载着立法者的思想及其文化背景。法律文本中的核心模因是法律概念、法律文化及法律体制。法律译化模因的传播,首先是译者接触原文本及其核心模因从而完成其感染阶段;其次,译者用目的语对源语模因进行编码,为其更换新载体——译本,译本即核心模因的新载体,再以译化模因的形成来感染目的语读者;再次,读者接受译本,理解并接受作品即完成模因传播。读者受到译化模因的感染,对译化模因进行重新编码和传播。至此,原文本中的核心模因得以在目的语中复制、传播,完成其传承过程。因此理想的翻译是:模因的新载体使译者通过目的语成功解码此模因,使源语模因得以传播。法律文本中核心模因通过翻译传播的过程如图1所示。

图1 法律文本中核心模因通过翻译传播的过程

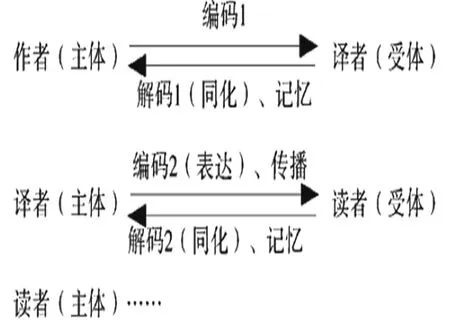

任何一个核心模因通过翻译的过程变成了译化模因。译化模因是一种从意义上而言的模因,它把源语模因和目的语模因两种形式在意义上统一起来。译化模因是一个由同化、记忆、表达并最终跨文化传播的过程。对于译者来说,首先接触源语核心模因,作为受体根据自己的认知框架解码作者的源语模因,并同化到自己的认知框架中。然后,译者又担当起主体,把同化了的模因用目标语模因即译化模因重新进行编码并传播给读者。最后,读者对译化模因根据自己的认知框架进行解码,再传播给他人。根据以上的解读,图1转换过程如图2所示[7]。

图2 核心模因转化为译化模因进行传播的过程

法律语言是人们根据特定社会法律文化环境和交际目的、交际对象等语用因素在长期使用过程中形成的一种语言功能变体, 具有自身的特殊用途和规律[8]。笔者试从词汇、句法的层面对法律英语翻译过程中的译化模因及其复制、传播方式简要分析如下。

(一) 词汇翻译层面

法律词语主要包括日常词语、专业词语和专业术语三大类。法律专业术语是反映法律语言特点最直观最明显的技术性语言。法律专业术语是法律文本的精髓,也是连接法律内部专业人士和法律外部人士的纽带,总是站在反映立法者法律意识和现实法律观念的最前沿[9]181。法律专业术语,即“在法律领域的专有词汇或表达方式,或者为具有法学专门含义的词语,是法律词汇的核心部分,是在法律本域中生成的、独立而固定的……具有明确的法律概念指称功能”[10]170。法律语言的翻译在很大程度上其实是法律专业术语的翻译。它体现了原法律文本中的法律渊源、法律价值观念、社会法律环境等。法律专业术语代表的是最完整的法律概念,法律概念是一系列概念元素经过长时间的积累、沉淀、演变、凝缩而成的。在法律翻译中,专业术语是最典型的译化模因。

首先,法律语言以规范性著称,这种规范性主要是出于实用性的需求,语言信息只有实用,人们才乐于模仿、复制、传播,从而形成语言模因[11]。法律专业术语的规范性体现在其结构形式的固定性上。法律专业术语的构成形式一旦固定下来,除约定俗成的少数变化形式以外,在任何情况下都不能更改,如两个以上词语组成的固定术语,这些固定词语的前中后都不能增加其他词语,而且任何情况只表达一个意思。常见的有“null and void”“acknowledge and confess”“forgive and pardon”“aid and abet”和“give, devise and bequeath”等,它们只能作为一个词理解,不能分开解释,在应用的时候也不能随意添加或删减。

其次,法律语言被复制、传播,是由于法律语言具有权威性。法律语言的权威性不仅来自于法律所具有的强制力,而且来自于法律在人民心中的威信和声望,来自于法律内容的正当性。因此,对法律专业术语的含义进行权威性的解释是法律核心模因在跨文化传播中的重点。在法律专业术语翻译中,要求译者对专业术语的理解和应用必须严格按照其法定含义准确把握。此外,法律专业术语的权威性还体现在其准确性上,准确翻译法律专业术语是法律严肃性和权威性的保证。如在翻译法律文本时,“死去的人”译为“the deceased”或“the decedent”,而不是“the dead”;“根据”译为“in accordance with”“pursuant to”“in respect of”,而不是“with regard to”或“concerning”等。法律专业术语,概念确切、词义明确,一般不会一词多义,如“habeas corpus”(人身保护令)“alias summons”(以别名传召)、“fee simple”(限定继承的不动产)等。这种权威性是对专业性的一种复制。法律文本的规范性和权威性必将作为译化模因被传播复制到目的语文本中。法律文本的规范性和权威性,使得法律术语具有历史传承性,即旧词沿用模因普遍存在于法律词汇中。如上面例子中,“summons”(传票)一词源于旧时会计工作的词汇,“summons”成为模因运用于法律文本中。在现代的法律英语文本中留存了许多拉丁词或短语,如“ex parte”(单方面的)、“guardian ad litem”(法定监护人)、“ipso facto”(因以下事实)等。此外,古旧词至今广泛应用于法律文本,如下例。

(1)Provided further that this Policy shall be subject to the Conditions herein contained and to any Memoranda endorsed hereon and such Conditions and Memoranda are to be taken as part of the Policy and the observation and performance by the Insured of the times and terms therein contained …

这是一份现代保险合同中的条款之一,其中“herein”“hereon”“such”和“thereon”都是古旧用词,而“provided that”“subject to”也是旧式用法。这些古旧用词在普通英语中都废弃不用了,但在英语法律文本中仍然使用。在法律英语中,诸如此类的法律术语在翻译中应直接视为译化模因,可以作为教学模板推介给译者进行学习、模仿。

另外,法律专业术语也在不断地演变,部分法律专业术语也会产生突变,如旧术语的忽然转义、消亡和新术语的出现。但是突变是以法律概念系统的整体调整为前提的。如中国进入世界贸易组织会带来法律体制和法律概念系统的调整,继而会引起法律术语的突变,这种突变也是为了顺应整体系统的变化。旧词沿用和旧词新意模因在法律语言的发展与传播中共同发挥作用,保证了法律的历史继承性和与时俱进性共存。

因此,翻译法律专业术语要求译者在陌生法律文化之间转换的过程中尽其所能,尽量将原法律文本中的核心模因准确解码、编码,并将它们复制、传播到目的语法律文本中,使其所翻译的法律专业术语与源语法律专业术语含义相等,形式相近。从而使得法律专业术语背后的法律概念、法律文化及法律体系准确而系统地呈现给目的语读者。

(二)句法翻译层面

语言交际的基本单位是句子。一个完整的法律语句承载一个相对独立的法律条款或传递一项法律规范,若干法律条款或法律规范组合成一个首尾衔接、前后连贯的法律语篇。法律语句是理解法律语言的最小表述单位,是法律语篇形成的基石,也是立法者与法律文件的接受者进行交流并最终使法律产生广泛约束力的基本单位[9]58-59。法律语言具有与非法律语言明显不同的句法特点,表现为主题突出、指称直接、限定详尽、指向明确等[12]104。此外,法律文本强调规范统一,英汉法律语言长期以来形成了程式化结构,其句式上的模因性更为突出。法律英语以句法结构复杂、内容难懂著称。Coode认为典型的立法或具有法律特征的句子一般都由三种基本成分构成:法律主体(legalsubjeet),法律行为(legalaction)以及情况(ease)、条件(eondition)或限定条件(qualifieation)[13]。法律英语的句子长而复杂,定语和状语等限定成分多,或后置,或分隔,或插入,形成多层次的形式关系。属于形合结构的法律英语语句有两个最为突出的特征:一是有大量介词或介词短语连接前后语句;二是有大量的连词、分词和动名词之类开头的程式化句型。依据法律英语句型的模因性,李克兴总结出了法律英语的十大句型翻译,有“otherwise, subject to, without prejudice to,where”引导的法律条件从句,“any person who does…shall…”“for the purpose(s) of”“notwithstanding”“save…/ except(for)…”“in respect of ?”等[14]65-99。这些句型是法律英语的独特表达,在普通英语中是不常用的。而中文法律文本有众所周知的“有权”字句、“不得”字句、“可以”字句、“处”字句以及法律文书特有的“但书”句式等。陈兴良认为,目前我国主要存在两种立法句式: 条件+法律主体+法律行为句式、条件+行为主体+行为句式。第一种适用于义务性、授权性法律规范的立法句,第二种是禁止性规范立法句的标准格式,在实体法中普遍运用[15]。

法律语言本身权威严谨的特点决定了其模因句式运用频率极高。中英立法文本中的条件句所占比重都较高就是明证。条件句是各种法律文本中普通使用的推论性“假设”句法,它描述的是立法者预设或假定某种违法行为发生,将其认为需要规范和控制的行为进行概括并制定出具有约束性法律规则,然后公权机关用既定规则去衡量,并做出相应的处理。英文属于形合语言,英语立法文本中条件句多以“if, unless, suppose, providing(that), in case, in the event that”等词引导,所处位置可前可后;汉语属于意合语言,立法文本中经常以隐形形式“的”字或者“有/凡……的”结构表达假设的情况,其位置必须在前。因此,在翻译法律英语中的条件句时,译者多采用“显性转换成隐形”的方法,将英文条件从句由显性的条件从句译为“的”字结构的隐形条件句。如下例。

(2) If the local educational agencies are unable to agree upon such method, the responsibility and costs for transportation shall be shared equally.

译文:原籍居住地地方教育机构与现居住地地方教育机构不能达成协议的,学生往来的交通服务的责任和费用由双方同等承担。

在例(2)中,将“if”引导的显性条件句译为“的”字结构的隐形条件句。在翻译中,还根据汉语条件一般在前,结果在后这一句式模因,进行了语序调整。

中英文法律文本中的各类句式模因使法律语言精练准确、规范统一。法律文本中的程式化句式成为法律文本中的核心模因,通过不同的翻译方法如顺译法、逆译法、切割法和综译法[16]将它们复制、传递到目的语法律文本中。这些句式模因就成为译化模因被学习者或译者广泛接受并应用,不断地被复制和传播。

模因论为法律英语翻译研究提供了一个新的视角。作为跨文化传播活动,法律英语翻译是模因传播行为,也就是说,是对源语模因进行解码、编码、重组的一个信息流通过程。法律语言的规范性和权威性使其在不同语言传递过程中更符合模因复制及传递。法律语言模因是一种客观现实,它通过译者对法律文本核心模因的解码及编码,不断复制与传播,又以新的模因即译化模因的形式丰富并发展法律语言。从模因的角度分析法律英语译化模因在词汇、句法层面的特点及其复制、传播方式,并运用模因理论解析法律文本词、句不同层级的构建规律,在一定程度上有利于译者掌握法律英语译化模因,有效改善英汉法律语言翻译质量,提高法律英语翻译的规范化。

[1] 何自然,何雪林.模因论与社会语用[J].现代外语,2003(2):201-209.

[2] 何自然.语言中的模因[J].语言与科学,2005(19):54-64.

[3] DAWKINS R. The Blind Watchmaker[M]. Harlow: Longman, 1986.

[4] BLACKMORE S. The Meme Machine[M] . Oxford: Oxford University Press,1999.

[5] 黄 婧.基于模因视角的思想政治教育话语研究[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2017,37(3):98-101.

[6] 熊德米.英汉现行法律语言对比与翻译研究[M].长沙:湖南人民出版社,2011.

[7] 徐赛颖, 翁晓梅. 模因综观下论翻译[J].宁波大学学报(人文科学版),2007(3):48-51.

[8] 熊德米.语篇分析在司法语境中的应用[J].西南政法大学学报,2009(5):128-135.

[9] 熊德米.英汉现行法律语言对比与翻译研究[M].长沙:湖南人民出版社,2011.

[10] 王 建.法律法规翻译研究[M].成都:四川大学出版社, 2013.

[11] 陈琳霞,何自然.语言模因现象探析[J],外语教学与研究.2006(2):108-114.

[12] 杜金榜.法律语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2004.

[13] COODE G. On Legislative Expression,or, the Language of the Written Law[M]. Montana:Kessinger Publishing,2010.

[14] 李克兴.法律翻译理论与实践[M].北京:北京大学出版社,2007.

[15] 陈兴良.相似与区别:刑法用语的解释学分析[J].法学,2000(5):32-36.

[16] 隋桂岚,王 静.语料库辅助国际海事公约长句翻译探索[J].中国科技翻译,2014(4):30-33.