中国英语本体论问题研究

李宝芳,李少华

(1. 忻州师范学院 外语系, 山西 忻州 034000; 2. 宁夏大学 外国语学院, 宁夏 银川 750021)

一、引言

中国英语研究如果从20世纪80年代葛传槼提出概念算起,到今天已经有38个年头了。30多年来国内学者围绕中国英语的研究大致可以划分为3个阶段:20世纪80年代末,翻译界首先针对“汉译西化”与“西译汉化”在中国英语中的地位问题展开了论争。90年代初,部分学者又围绕中国英语定义和本体论问题展开了讨论。进入21世纪,中国英语研究呈现出两条主线:一是向相邻学科拓展,如翻译、英语教学、跨文化交际等;二是地位之争依然激烈。30多年来国内学者对中国英语的研究也颇具“中国特色”:一是延续时间长,二是意见分歧大。目前中国英语的本体论问题虽经长期争论,但仍没有定论,这在世界各类英语变体研究中实属罕见。Kirkpatrick认为,这体现了中国人注重名分的传统,可谓名不正则言不顺[1] 121。谢之君当年提出搁置中国英语争论,从问题研究着手[2]。这在中国英语研究的初始阶段是适宜的,但随着中国英语发展和研究的深入,以及中国文化强国战略的实施,中国英语本体论问题已不仅仅是一个语言学命题,它还关系到以英语为载体的中国文化对外推介的话语权问题[3]。本文将从世界英语理论出发,结合国内外学者对中国英语本体论地位的相关研究,考察英语在中国对内或对外社会生活中所发挥的重要功能,尝试对中国英语本体论地位问题做出解答。

二、本土语言模式框架下的世界英语研究回顾

20世纪50年代,随着英、美殖民地国家的纷纷独立和民族意识的觉醒,世界范围内爆发了一场英语“独立”运动。各种带有地域或民族特色的英语变体不断出现,在本国对内对外交往中发挥着越来越重要的作用。这一现象立即引起了人们的关注。早期的研究展现了各类英语在语音、词汇、句式等层面上的特点,同时流露出学者对英语标准“恶化”的担忧以及强化标准英语地位的主张。20世纪70年代末,世界英语研究出现了重大变化。1978年,以“非本族语语境下的英语”和“英语作为国际国内交流手段”为主题的全球性研讨会首次举行,英语多元化的研究由此拉开了帷幕。1988年,专门的国际性研究机构The International Committee for the Study of World Englishes (ICWE)成立,1992年更名为The International Association of World Englishes (IAWE)。在此后的20多年里,IAWE共举行了19次年会,就EIL(English as an International Language)所引发的一系列问题进行了广泛的讨论。专门的学术期刊相继创刊,并成为世界英语研究成果的主要展示平台,如English World-Wide 、English Today 、World Englishes 等。与此同时,世界英语研究的学术成果大量涌现,其中最令人瞩目的莫过于B. B. Kachru的研究。Kachru的“三大同心圆”理论为世界英语研究做出了重要贡献。作为一名美籍印裔语言学家,他从印度社会的历史和现实出发,考察了英语在印度社会生活中所发挥的重要功能,肯定了印度英语在特定语境中的表现形式。Kachru从语言生活,而不是理论定式入手研究语言现象的方法给世界英语研究带来了一场范式革命。同时,他的英语标准“多元论”不可避免地和Quirk的英语标准“唯一论”发生了激烈的交锋。20世纪90年代初,这场围绕英语标准问题的争论以“多元论”的胜利而告终。Quirk的观点也发生了转变。最近20余年世界英语的研究趋于多元化,但总体上体现出一种强烈的“语言学领域内的人权”。在世界英语研究领域,除了对各类英语进行形式描写之外,学者们的研究主要围绕英语的使用和使用者展开。在使用方面,ENL(English as a native language)、ESL(English as a second language)、EFL(English as a foreign language)等概念逐渐被EIL(English as an international language)所代替,英语的使用范围和功能得到极大扩展;在使用者方面,NS(native speaker)与NNS(non-native speaker)之间的研究界限日益变得模糊。英语的所有权和仲裁权从NS手中逐渐转交给了广大的NNS手中。在社会语言学研究领域,学者们更多地从语言生活入手考察英语在不同国家特定社会和历史时期所发挥的功能,对各类英语进行描写。在应用语言学研究领域,以标准英语为代表的外来语言模式受到越来越多的质疑,本土语言模式日益受到重视。许多国家的英语教学都开始注重以本土文化为主的多元文化的共存和互动,欧盟、日本等地区和国家已经着手本土语言模式框架下的教材开发和教师培训。

三、世界英语本体地位的确立:使用型变体到制度化变体的可转换性

Kachru在其主编的论文集The Other Tongue: English Across Cultures中首次将各类非母语型英语变体划分为使用型变体和制度化变体。他认为,使用型变体是作为外语的,具有地域或民族特色的变体;而制度化变体是作为二语的,具有本体论地位的变体[4] 55。

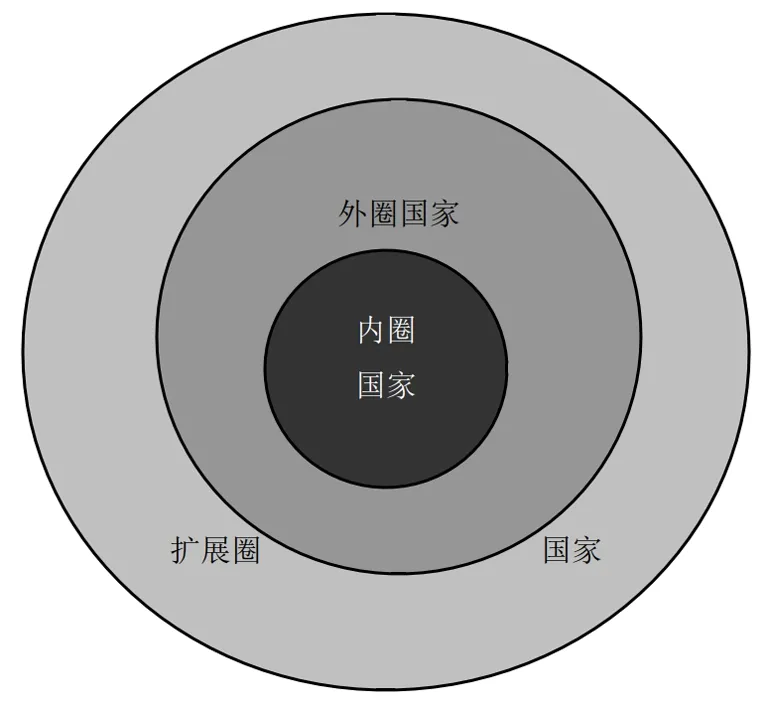

Kachru的观点以及他的世界英语“三大同心圆”(参见图1)理论将一种英语变成了多种英语。许多非英语国家的学者对此产生了共鸣。然而,Kachru认为制度化变体和使用型变体之间存在着一个“灰色地带”,“制度化变体一开始总是表现为一种使用型变体,其各个方面的特征缓慢地赋予它不同的地位”[4] 55,他将二语型变体纳入世界英语变体范畴中时,却把外语型变体排除在外,而作为 “范式依赖型变体”(norm-dependent variety)的外语型变体,它的取舍要依赖母语型变体和二语型变体的认可。这种看似是一种学术标准的差异,实则带来了两种变体完全不同的处境。一旦被制度化,就拥有了“经营英语”的合法地位。两种变体的不同地位关系到它们所承载的文化话语权和民族自尊心。正因为如此,Kachru的观点也受到了众多学者的质疑。 Kirkpatrick认为,“三大同心圆”理论“低估了英语在扩展圈国家所发挥的功能”[1] 29。

图1 Kachru的三个同心圆模式

注:内圈国家以英语为母语;外圈国家以英语为二语;扩展圈国家以英语为外语

从世界英语现状及理论发展来看,使用型变体未必不会成为制度化变体。这取决于三个因素:功能、形式、认同度。

在功能上,人们一般认为,制度化变体主要指具有官方地位的、满足内部使用的变体。使用型变体主要指不具有官方地位的、满足外部使用的变体。这似乎是说使用功能的内外差别是区别两种变体的唯一标准。然而,世界英语语境要远比这复杂得多,使用型变体未必没有内部使用功能,英语在许多亚洲、欧洲、非洲国家和地区的使用状况都说明了这一点。按照Kachru的划分,一种变体的内部使用功能主要体现在四个方面:一是工具功能,即在教育体系的不同阶段作为学习媒介所发挥的作用;二是规范功能,即在司法系统和行政机构规定人们行为的功能;三是人际功能,即在多语言和多文化背景下成为操不同语言或方言人们共同使用的交流工具;四是想象功能,即英语成为一种本土文学创作的工具。决定一种变体本体论地位的关键在于这四种功能的使用深度和广度[4] 58-59。

在形式上,制度化变体已经合法化,具有本体论意义,也就是说,英语作为国内使用类的变体中的变异现象已相对固定,有一定的生成与发展规律可循了。换言之,制度化变体较之使用型变体来说,其变异量更大,规律性更强,具有更大的研究价值。因此,两种变体间的不同主要涉及本土文化介入量以及稳定性问题。因此“外圈和扩展圈不能永远被看作是界限分明的”[5] 13-14。

在认同度上,制度化变体已经得到了使用者的认可,被看作是一种标准的英语范式。Kachru认为,非母语型英语变体的制度化大致经历三个阶段:从初期不被接受的本土化变体,到该变体内部逐渐分化出一些次变体,再到这种非母语型变体慢慢被当作一种范式被接受,这是一个渐进的对本土化变体的认同过程[4] 56-57。

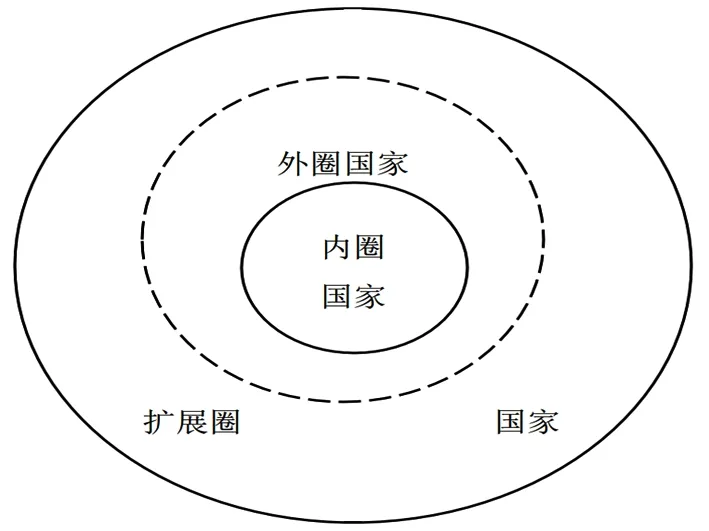

可见,使用型变体转化为制度化变体完全取决于英语在一个国家或地区社会生活中所发挥的作用,介入本土生活的广度、深度和时间以及拥有的语言形态。因此,考察语言生活才是界定两种变体的可靠途径,这也是世界英语研究的主要方法。英语在欧盟不仅是国际交流的媒介,而且是各国国内媒体、商务、教育等领域内的通用语。在德国、荷兰、卢森堡等国家,英语同这些国家的母语一样被看作是“首要语言。英语还是欧盟国家之间交流时所使用的语言,正成为整个欧盟的内部语言。“欧盟英语”(Euro-English)早已进入学者视野,对它的形式描写也已经开始。前些年,随着欧盟的扩容和欧洲一体化进展,欧盟英语也被赋予了身份认同功能。“‘欧盟英语’这个标签界定出了那些英语使用者,他们既不是英国人,也不是美国人、加拿大人、澳大利亚人或者其他本族语者,他们是独特的欧洲人”[6]。随着英语在欧盟国家的日益普及,一种新的本土化变体会最终形成,“这种欧盟英语有可能会被制度化”[6]。据此,Berns修改了Kachru的三个同心圆理论,将外圈和扩展圈之间的实线改为虚线,以体现它们之间的重叠部分(参见图2)。Tavitsainen 和Pahta认为,随着英语的普及和使用人数的增加,二语者将向内圈的母语者转变,而扩展圈内的外语者将向外圈里的二语者转变[7]70。目前世界上大概有20个国家正在从英语外语型国家变为英语二语型国家,如阿根廷、丹麦、挪威、苏丹、瑞典、瑞士等。

图2 Berns对三个同心圆的修改模式

四、中国英语的制度化

中国英语的“制度化”,主要体现在三个层面:内部使用功能;经过充分描写、具有稳定形态的语言标准;人们对这一变体的接受程度。欧盟、日本等一些地区和国家的社会语言学现状和学者们的研究方法为我们研究中国英语的制度化提供了借鉴。到目前为止,反对中国英语的声音主要基于三点理由:一是英语在中国主要满足对外交往的需要,属于使用型变体;二是中国英语是一种干扰性变体,缺乏交际功能[2];三是中国英语的存在依赖于英语本族语者的认同[8]。这些观点有一个共同缺陷:中国英语没有中国。之所以如此,是因为这些观点受一定的理论定式和传统思维的局限。这些观点与世界英语的理论依据相去甚远。所以,中国英语的本体论研究要想走出目前的困境,首先需要一场范式变革,即采用社会语言学的研究方法,考察英语在中国社会生活中的使用状况、在具体语境下的交际效果和语言形态,以此来界定它的地位问题。

“英语在中国社会的传播是当今世界最重要的教育和语言现象之一”[9]。中国有4亿左右英语学习者或使用者,占国民人口近3/1,超过英语本族语者的人口总和[9]。其庞大的使用者数量以及和中国社会生活的密切关系预示着英语在中国发挥着重要的内部使用功能。早在20多年前,Zhao Yong 和 Campbell就分析了英语在中国教育、医疗、媒体、英语角等领域内的使用状况,并认为英语在中国的首要功能不是满足对外交往的需要,而是为了满足中国人在社会和经济生活中的流动性需求[10]。Bolton 和 Graddol也分析了英语在教育、海外留学、职业晋升等领域所发挥的重要功能,并主张从各个侧面对中国英语进行社会语言学研究[11]。近年来,学者们在这方面的研究不断取得进展。学者们的研究展示了英语在中国社会生活中所发挥的各种内部使用功能,表明英语已经成为中国社会生活十分重要的交际工具。

英语与中国社会的密切交融使得它发生了系统性变异,由此导致了中国英语的产生。中国英语正在成为一种新兴的制度化变体,这一结论是建立在对它系统描写的基础之上的。Kirkpatrick 和 Xu按照Butler提出的关于本土英语变体存在的五个标准:统一而独特的发音标准、表达本土概念的词汇、一定历史的语言社区、书面语形式的文学作品、成套的工具书等,逐一核对了中国英语发展现状后认为,中国英语已经满足了前三个标准,属于“发展中的变体”。同时,他们还预言,随着中国更加自信地走向世界,几亿中国英语使用者将不可避免地创造出作为一种范式被社会广泛认可的中国英语变体[12]。Ao 和 Low还对中国英语次变体——云南英语(Yunnan English)的语音系统进行了描写[13]。在Kachru看来,次变体的出现是一种变体制度化的关键指标[4] 56。近年来,学者们对中国英语的描写更加完整。Xu用真实语料对中国英语进行了系统描写[14],引起广泛关注。“Xu的著作有力地证明,我们有理由把中国英语变体看作是客观存在(的)”[15]。

认同度是使用者对一种变体的感情依赖程度及自信度。中国英语的认同过程类似于印度英语:早先是全盘否定,后来表现出一定程度上的认可。 Kirkpatrick 、 Xu和胡晓琼分别做了相关的问卷调查, 28.1%[12]和39.7%[16]的认可度调查结果均表明,中国英语正在获得越来越多的认可。 凤凰网2009年10月份的一次调查也显示,中国英语的支持率高达75%。Kirkpatrick认为,尽管中国属于扩展圈国家,但中国英语的形成速度远远超过任何一个外圈国家的变体[1] 152。因此,他建议中国政府应该明智地承认中国英语的合法地位,以使广大教师和学生充分享受到选择本土语言模式所带来的好处,比如对语言的熟悉度,使用语言时的舒适度以及教材选择和教师录用时的灵活性等。除此之外,在当今世界英语语境下,中国英语所带来的最大好处莫过于它所履行的文化认同功能。

如今,世界范围内的英语正在走向分化,而不是趋于一致,原因之一是出于认同的需要。人们在国际场合使用英语时在发音、措辞、语篇组织等方面的不同体现出了使用者的价值趋向,同时还能唤起具有相同价值趋向的使用者的共鸣。语言学界有一句名言:You are what you speak (你就是你说的话),它体现了语言与使用者身份认同之间的天然联系。正如Crystal所言:“世界英语表达着民族身份,而人们在提倡标准英语的时候,往往低估了这一功能”[17] 134。中国人在国际场合应该用什么标明自己的身份呢?如果是汉语,那等于自弹自唱。如果是标准英语,那等于是对盎格鲁—撒克逊人的身份认同,而不是是对自身民族文化身份的认同。所以,对中国英语的认同,不仅是一个语言学判断,还是一个文化自信心问题。Niu Qiang 和 Martin Wolff曾经警告:对外来语言模式的过分依赖有可能把中国变成“中格兰”(Chingland)[18]。在文化功能方面,作为国际通用语的英语不应只为盎格鲁—撒克逊文化所“御用”,而应成为各类文化的载体。各类英语的出现反映了多元化的本土文化和社会政治语境。英语在词汇、句式、语体、语篇、语用等方面的本土痕迹构成了特定语境下的文本,交际双方正是通过这些特征了解并熟悉一种完全不同于自身文化的异域文化。不同的英语代表着不同的文化,中国英语也可以代表中国文化。传统观念将英语与本土文化视为一对矛盾,经常通过打压英语的办法来弘扬本土文化。然而,世界英语理论却认为,通过“文化去除”(deculturation)和“文化植入”(acculturation)两个过程,可以做到英语与本土文化的结合,使之更好地为我所用。Canagarajah将此描述为“借用主人的工具,拆除他的房子,建造自己的房子”[19] 202。中国正在实施文化软实力建设战略,在对外交往中我们应该选择什么语言作为中国文化的载体,从而发出自己的声音呢?就目前来看,如果仅仅依赖汉语,那无疑是放弃了国际交流的主阵地。英语是世界通用语,无论愿意与否,只要想让世界听到自己的声音,就得使用英语,因此,我们要学会用自己的“说话方式”并用世界听得懂的语言“讲话”[20],在话语权的构建中确立中国英语的本体地位。因为我们很难设想,一种语言是非法的,而它所代表的文化却是合法的。

五、结语

英语的全球化与本土化构成了当今世界前所未有的复杂语境,这种语境是世界政治、经济、文化等多种因素长期相互作用的结果,同时又对世界各国的政治、经济、文化等产生着深远影响。因此,正确解读世界英语语境,结合自身发展的需要,制定本国的英语教育教学政策已经成为世界各国面临的一个共同课题。然而,“英语在中国的社会语言学意义远远超出了外语教学的范畴”[21] 207。中国英语既是一种语言现象,也是一种文化现象。作为语言现象,它所呈现出的形态已经具备了制度化特征;作为文化现象,它植根于中国文化,拥有庞大的使用者群体,在我国的社会生活中发挥着不可或缺的作用,同时又是连接中国与世界的桥梁。这一切迫切需要我们对中国英语的地位问题给个说法。

[1] KIRKPATRICK A. World Englishes: Implications for International Communication and English Language Teaching [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

[2] 谢之君. 中国英语:跨文化语言交际的干扰性变体 [J]. 现代外语, 1995 (4): 7-11.

[3] 章彩云. 语用学视角下外宣翻译的“中国话语”体系建构思考 [J]. 信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2017 ,37(2): 1-6.

[4] KACHRU B B. The Other Tongue: English across Cultures [M]. Urbana: University of Illinois Press, 1992.

[5] KACHRU B B. Standards, Codification and Sociolinguistic Realism: the English Language in the Outer Circle [C]// Quirk R,WIDDOWSON H G. English in the World: Teaching and Learning the Language and Literatures. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

[6] BERNS M. English in the European Union [J]. English Today, 1995, 11(3): 3-11.

[7] 李少华. 英语全球化与本土化视野中的中国英语[M]. 银川:宁夏人民出版社,2006.

[8] 王建国. 中国英语研究存在的问题[J]. 解放军外国语学院学报, 2009 (6): 14-19.

[9] BOLTON K. English in China Today [J]. English Today, 2010, 26(3): 63-64.

[10] ZHAO Y , CAMPBELL K P. English in China [J]. World Englishes, 1995, 14(3): 377-390.

[11] BOLTON K, GRADDOL D. English in China Today: The Current Popularity of English in China is Unprecedented, and has been Fuelled by the Recent Political and Social Development of Chinese Society [J]. English Today, 2012, 28(3): 3-9.

[12] KIRKPATRICK A, XU ZHICHANG. Chinese Pragmatic Norms and ‘China English’ [J]. World Englishes, 2002, 21(2): 269-279.

[13] AO R., LOW E L. Exploring Pronunciation Features of Yunnan English: The Pronunciation of Yunnan Speakers of English Provides an Interesting Context for Investigating Chinese English [J]. English Today , 2012, 28(3): 27-33.

[14] XU ZHICHANG. Chinese English: Features and Implications [M]. Hong Kong: Open University of Hong Kong Press, 2010.

[15] KIRKPATRICK A. The Development of Englishes in Asia: Chinese English to Join the Family?[J]. English Teaching in China, 2014(5): 1-6.

[16] HU X Q. China English, at Home and in the World [J].English Today, 2005, 21(3): 27-38.

[17] CRYSTAL D. English as a Global Language [M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2001.

[18] NIU Q,WOLFF M. China and Chinese, or Chingland and Chinglish?[J]. English Today, 2003, 19(2): 9-11.

[19] RUBDY R, SARACENI M. An Interview with Suresh Canagarajah [C]// RUBDY R, SARACENI M. English in the World: Global Rules, Global Roles. London: Continuum, 2006.

[20] 张宏雨.“三个自信”与外交翻译的中国话语权建构[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2016,36(1):92-95.

[21] LO BIANCO J, ORTON J, GAO YIHONG. China and English: Globalization and the Dilemmas of Identity [M]. Bristol: Multilingual Matters, 2009.