民国时期淮河流域黑热病分布研究

杨立红,朱正业

(1.安徽中医药大学 马克思主义学院,安徽 合肥 230012;2.安徽大学 历史系,安徽 合肥 230039)

黑热病为近代舶来的一种慢性传染病,清末民初已传入淮河流域,多分布于乡村。传入初期人们对其知之甚少,同时也未引起政府的足够重视。1931年江淮大水灾后,黑热病开始在淮河流域疯狂蔓延,至1937年,淮河上下游一带,“几无县无之”[1]。黑热病在淮河流域不仅发病率高、传播速度快,而且在年份和季节分布、城乡分布、年龄分布及性别分布上还呈现出一定的不平衡性与规律性。本文拟对此问题做一系统考察。

一、年份与季节分布

据笔者所见资料,早在1880年山东省济宁一带即有黑热病流行,随后在临沂等县都证实有黑热病的存在。至1923年,已蔓延至36县[2]1。1912年,Leslise在河南省发现一病人,经肝脏穿刺查见利什曼原虫,证实为黑热病,此后河南省内陆续有黑热病例报告[3]228。1923年,Young根据安徽省怀远县民望医院收治的171例黑热病病例分析,确定亳县、涡阳、宿县、灵璧、泗县、太和、阜阳、蒙城、颍上、凤台、怀远、五河、寿县、凤阳等14县为黑热病流行区[4]318。据乡民遗老陈述,1928年前后,江苏省淮阴渔家沟、夏家湖及泗阳来安集等地,曾发现类似黑热病局部流行,患者多为幼儿,因无法医治,死亡较多[5]。

疾病本身的传染性与传入早期的不可治性,导致黑热病的传染蔓延有如星火之燎原,不仅年年都有发生,而且随着时间的推移愈演愈烈。从整体趋势上看,患病区域越来越广,患病人数越来越多,罹疫县数与患病人数总体呈不断上升趋势。尤其是1931年江淮大水灾后,“该病之流行日广一日,患额年年有显著之增加”[6],对淮河流域影响日趋扩大,呈现大范围蔓延迹象。据当事人回忆:“淮阴一带被水冲毁的生命财产,不晓得有多少。虽然大水在几个月后完全退去了,但是荒芜的田园,带病的人畜,一直残留到现在还触目皆是,大地是充满了饥寒和贫困,呻吟和疾病,于是隐藏了好几年不曾猖獗的黑热病,便趁这机会猖獗了起来。”[7]故时人称黑热病“大流行开始,即在此期”[8]。在安徽省,洪水过后,黑热病开始蔓延于太和、蒙城、涡阳、颍上等县[9]。河南省受水灾影响,患黑热病者极多[10]。江苏省涟水县下辖的大沈家集1931年患者尚且很少,至1934年已蔓延至附近的沭阳、淮阴、泗阳、淮安、宿迁、高邮、宝应、阜宁、东海、灌云等县,据估计,患者至少在10万人以上[11]。至1935年6月,仅苏北各县患者已达18万人,一年间竟增加7万人[12]。至1936年,在淮阴、泗阳、涟水、宿迁、淮安、睢宁、沭阳、灌云、阜宁、东海、徐州、萧县、砀山、沛县、丰县等黑热病大流行区域,估计患者不下30万人,有的县一年之内激增达38倍之多[5]。至1937年,苏、鲁、皖、豫4省黑热病患者达55万人以上[13]。

此后,由于兵燹与天灾不断,黑热病持续蔓延。

1941 年前后,泗县斜路郭庄有居民110 户,其中101 户有黑热病病人,为躲避病魔,举家外迁的有40 余户,全村死于黑热病的有120 人[14]234。在河南省,抗战前黑热病分布仅限于接近苏北东部区域,抗战以后,由于人口迁移,天灾人祸,使该病西延,涉及省境全部。据初步估计,至1947年,河南省患者约达50万人之多[15]。据卫生部报告,1948年全国流行黑热病的地方有18个省和9个城市,患者共有200万人[16]。其中,苏北各县患者即达120万人,仅淮阴、淮安、泗阳、涟水4县就有30万人感染黑热病[17]。

从季节上看,通过调查发现,5、6、7、8月为黑热病猖獗期[18],病人发病以6、7、8月为最多[19]。黑热病呈现典型的季节高发性,与其病原及传播媒介密切相关。其时,黑热病在全世界的流行区域较广,早在1835年,印度就已发现黑热病,此后,意大利、法国、希腊、西班牙、土耳其、埃及等地中海沿岸国家及俄国等国均遭黑热病侵袭。为了弄清黑热病的病原与传播媒介,长期以来,世界各地的专家学者一直致力于黑热病研究。1903年,英国学者利什曼(Leishman)与爱尔兰学者朵诺(Donovan)发现黑热病的致病之原为黑热病小体[20]。关于此病原如何传染至人体,专家学者可谓众说纷纭。有的认为其通过一种叫金铃子的小虫子传染[11],有的认为通过砂蝇传染[21],还有的认为通过犬传染[15]。1935年6月6日,黑热病研究队成员孙志戎在清江浦黑热病病人家中发现中华白蛉,并在中华白蛉胃中发现鞭毛体的天然感染[20]。此后,关于黑热病传染媒介的研究,专家学者虽未达成一致意见,但多数认为,黑热病原以白蛉为媒介,侵入人身,在病原进入白蛉胃中后变为鞭毛形,然后将鞭毛形染入人体[22]。

在前贤的研究基础上,今天我们已确知,在中国,中华白蛉为黑热病的主要传播媒介,主要分布在北纬18o—42o,东经102o—124o的广大地区,淮河流域恰好位于此区域。中华白蛉属一类较小的吸血昆虫,成虫较小,与蚊类相似,性喜阴暗,多居于潮湿的房屋,夜间出来叮人,飞行时没有声音,不易察觉。雌蛉吸吮患者血液后即能传播黑热病。中华白蛉通常在5月中下旬出现,6月中旬达到高峰,9月中下旬消失。白蛉以幼虫越冬,凡隐蔽、温湿度适宜、土质疏松且含有机物的场所,如屋角、畜舍、厕所、窑洞、墙缝、地窖、桥洞等,均适于白蛉幼虫滋生。民国时期,淮河流域民众居所多为草屋土墙土地,墙面不粉刷,且多缝隙,成为白蛉栖息越冬的极好场所。此外,民众卫生意识淡薄,对于卫生极不讲究,厕所粪坑紧临住房,垃圾盈门,便溺遍地,一到夏季臭气熏蒸,蚊蝇乱舞,“暑季人民夜间袒背露宿,与白蛉以吸血之机会,而病人即增多乎”[5]。可见,无论是自然环境还是人居环境,淮河流域均是白蛉滋生的理想场所。黑热病在淮河流域的季节暴发性,表明其自然传染期与白蛉繁殖时间刚好吻合。

二、城乡分布

据史料记载:“南起江苏及安徽北部,东北至辽宁,西北至甘肃,这一个长江以北的辽阔区域内:农村青年和儿童们感染黑热病的人数,异常众多,尤以河南、山东及江苏与安徽的北部为甚。”[23]由此观之,民国时期,地跨豫、鲁、皖、苏4省的淮河流域是染患黑热病的主要区域之一,且多分布于农村。

“走进苏北黑热病流行区,尤其是农村,满眼可以看到一个个因染患黑热病而面目黄肿、胀大肚皮的人,大人、小孩、男的、女的随处可见”[24]。1935年,在流行最严重的淮阴,“村落间以人数为比例,有百分之三十以上之患病人数”[8]。为深入了解黑热病流行的相关情况,黑热病研究队对流行较盛的大渡口、鞠集子、刘庄、陈庄等15个村庄挨门逐口进行详细调查,若以户为单位,患病率为40.74%至83.33%,以人口为单位,患病率为10.71%至31.85%,甚至有全村或全家无一幸免者。与农村相比,淮阴城内人口稠密,但患黑热病者较少。黑热病研究队每次在淮阴城设置门诊时,由四乡进城求治的病人不下300人,然而自研究队成立后的1年多时间里,城内并未呈现黑热病流行的趋势。虽然淮阴、宿迁及泗阳所属的农村黑热病极其盛行,但城区患此病者极少,“因此本病在苏北方面,似系一乡村之病”[5]。

为什么黑热病在人口稠密的城市患者较少,而在人口相对分散稀疏的农村却长期肆虐盛行?黑热病调查团认为,这与当地的经济及生活情况密切相关。在其报告中,即对苏北黑热病流行地区民众的生活状况作了详细描述。兹不避冗长,移录于下:

我国农村之贫苦,当未有甚于淮北各县者,以致强暴者铤而走险,殷富者迁避都会。患黑热病者,大都为农村中最贫苦之农民,其生活状况至为艰窘。关于日常之普通卫生,尤有不堪言者,饮料均为塘水,其不洁自可设想,且取水不易,甚至饮用之水,即取自洗涤倒便桶之处。最可叹悯者,乡村小孩因不知沐浴为何事,甚至有数年而未洗面一次者,漱口刷牙更无论矣。饮食品,有以野菜、蒣菜、七角菜等为食料者,有以南瓜、番瓜皮等为食料者,有以芦秫面、玉蜀黍面(名棒子面)或山芋为食料者。其以豆麦为食料者,已百不获一,遑论美面荤辛。稀粥一锅举家争食,惟求果腹而已,安问其他?偶有途中病死之狗,则剥皮煮食,视为美肴。所着之衣更复单薄,破絮棉袄已视为无上珍品。里衣每经月不洗,自无怪虱蚤丛生。住则茅屋数椽,不蔽风雨,而阖家大小蛰伏其间,屋内既暗无天日,屋外尤泥泞狼藉,垢污满目。床则铺以芦秫高粱,败絮一床,数人同宿。不悬蚊帐者极多,即间有张悬者,亦复多年不洗,灰尘吊搭,遍处皆是。日中捉虱,几已成乡村惯常之点缀。蚊、蝇、虱、蚤、臭虫、老鼠尤到处跳梁。随地涕唾便溺,更触目皆是。其畜有鸡、鸭、猪、犬等者,往往距离宿所仅隔一之蓬壁耳,几与人喧夺几席。一家患病数人,则择其最紧要者,押去农具,或出售粮食,博得数元,为医药之费用,其余数人则束手待毙。入市求医,有往往徒步数十里,而未食一餐者。民生贫困,笔不胜述,此黑热病之所以独盛于淮北也。[25]

民国时期,苏北、皖北、鲁南、豫西一带,“风土气候相类似,人民生活,不甚相远”[26]。以上虽是黑热病调查团对苏北农村衣食居住情况的描述,实际上也是淮河流域乡村生活状况的真实写照。1943年8月,李宗仁来皖北视察后感叹:“本省民众卫生,尤以淮北乡村公私卫生极不讲求,厕所粪坑逼近住房,垃圾盈门,便溲遍地,夏令臭气熏蒸,群蝇麇集,居室低湿阴霾,不辟窗牗,厨厩混一,人畜同处,虫蚤蚊虻无处无之,宜乎疠疫猖行。”[27]

透过上述记载,可以看出黑热病流行于淮河流域农村的原因主要有两点。

第一,经济贫困,生活艰窘,衣仅蔽体,食难果腹,茅屋破陋,数人同床,不仅抵抗疾病能力低下,而且患病后无钱医治,只能束手待毙,任其发展蔓延。其时,虽然由德国进口的特效药Neostibosan(新斯锑波霜)可以治愈黑热病。但是,该药价格较高,又需长期注射,需要数十元才能治愈,“破产乡民焉能有此力量,因无治病之资而死者十居八九”[28]。

第二,生活条件简陋,民众卫生意识淡薄,饮食不洁,衣被肮脏,污秽遍地,居室低湿阴霾,厨厩混一,人畜同处,虫蚤蚊蝇触目皆是。白蛉作为黑热病的传播媒介,最喜居于潮湿而光线黑暗、空气窒闷的动物厩内。淮河流域农村的人居环境恰好为白蛉提供了良好的滋生环境。与农村相比,“城内家畜既少,缺乏繁殖牲畜之场所,白蛉必少,或竟无此种昆虫。且白蛉喜在黑暗处及夜间吸取人血,即使城内有是项中间宿主,而病人多昼间往来城中医治,城内之人,亦少受传染之机会”[5]。

除上述原因外,时人在调查时还发现“苏北各县以沿黄河故道之村落,有沙土之区,病者较伙,尤以淮阴、泗阳、涟水、宿迁等县分布为多,但城厢少数”[8]。如泗县,1917年以前未闻有黑热病发生,但自1917年开掘新河(上流接江苏西北部的濉河)后,先是新河北渐发此病,之后新河南逐渐传染,几乎蔓延泗县的大半部,而沿新河一带病势尤为猖獗[29]。比照地图,可以发现,淮阴、泗阳、涟水、宿迁、淮安、睢宁、沭阳、灌云、阜宁、东海、徐州、萧县、砀山、沛县、丰县等黑热病流行区域多位于黄河故道与运河沿岸。这些地方多沙多水,加之卫生条件恶劣,非常适宜白蛉幼虫滋生,故沿岸村落成为黑热病肆虐的重灾区。

三、年龄分布

纵观民国时期世界各地黑热病患者报告,可以发现,某一流行区域患者在年龄上有着显著的差别。1927年Catania Paradiso报告的地中海一带1 376个病例中,1岁以下婴儿患者占13.7%,1—5岁占80.1%,6—15岁占6.2%,16岁以上则无人染病。可见,地中海一带感染黑热病以婴儿及幼童为多。1943年Napier报告的印度387个病例中,1岁以下婴儿为0,1—5岁占12.4%,6—15岁占50.1%,16—30岁占29.2%,31岁以上占8.3%[30]。显然,儿童与青少年是印度黑热病的易感对象。

在淮河流域,黑热病患者亦多为儿童及青少年。有关史料对黑热病在苏北地区的年龄分布状况作了一些记载。如1935年铜山区督察专署调查发现,徐州所辖7县患黑热病者达3 000余人,以儿童占多数[31];淮阴区行政督察专员电文称,江苏以淮阴、涟水、泗阳、宿迁4县黑热病患者最多,估计达10余万人,以壮丁占最多数[32];江苏省民政厅会同医政学院调查,江北各县染有黑热病症者,年龄以20岁以下者居多,尤以儿童为甚[33];江苏省政府调查,黑热病患者达十数万,以青年及儿童占多数[34]。淮阴乡民遗老回忆,1936年,在淮属渔家沟、夏家湖及泗阳来安集等地,曾发现类似黑热病局部流行,病者多为幼儿[5]。

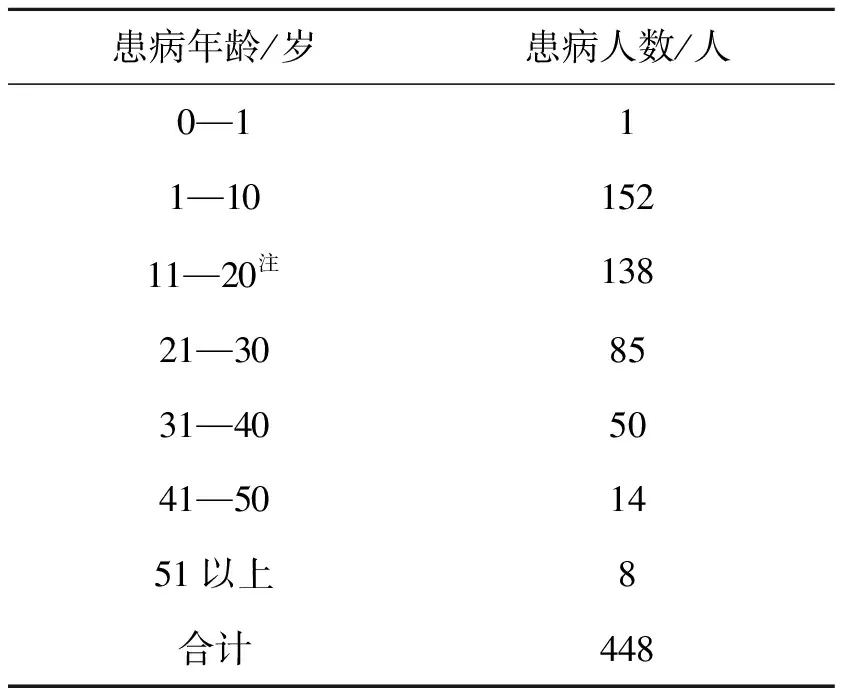

1934年1月,为了解黑热病在苏北重灾区的具体流行情况,卫生署与全国经济委员会卫生实验处派专家到清江浦、涟水、宿迁、铜山等地乡村进行实地调查,通过各地医院的诊治记录发现,1—60岁均有人染患黑热病,但3—20岁的患者最多[35]。同年4月,组织成立黑热病研究队,于6月开始治疗及防治工作,至11月止,研究队在下乡调查过程中共施诊448人,就年龄而言,分布如表1所示。

表1 1934年黑热病研究队诊治的黑热病患者年龄分布统计表

注:11—20岁年龄段原文记载为2—20岁,按照表格中年龄段的衔接及总人数进行判断,应为11—20岁

资料来源:《苏北黑热病之概况》,《医药评论》,1935年第122期第51—52页

由表1可见,1—10岁患者最多,占总人数的33.92%,11—20岁次之,占30.80%,21—30岁又次之,占18.97%,1—30岁患者合计375人,占总人数的83.71%。再以黑热病肆虐的泗县为例,其中,1—5岁占8%,6—15岁占40%,16—25岁占28%,26—30岁占15%,31—40岁占8%,40岁以上的患者不足1%,1—30岁患者合计占91%[29]。从以上统计数据看,患者多为儿童及30岁以下的青少年,其余年龄段虽都有染病者,但所占比重极低。黑热病研究队除赴黑热病流行乡村调查诊治外,还在县城选址施诊。如在淮阴,1934年6月至12月,门诊初诊患者691人,后又有患者7 098人,留病室治疗者201人。从年龄上看,1—10岁患者最多,11—30岁次之,31—40岁又次之,51岁以上较为罕见[19]。

在河南省,1946年10月至1947年3月,在善后救济总署河南分署第一防治队通过门诊诊治的811名黑热病患者中,1—10岁为381人,占总人数的46.98%;11—30岁为339人,占41.80%;31—50岁为89人,占10.97%;51岁以上仅有2人,占0.25%[15]。在山东省,1926年在Patton&Hindle报告的301个黑热病病例中,1—10岁患者占32.2%,11—30岁患者占56.3%,31岁以上患者只占11.5%;1944年在Scovel报告的588个黑热病病例中,1—10岁占40.2%,11—30岁占50.9%,31岁以上占8.9%[30]。在安徽省,1922年在Cocman统计的178个黑热病病例中,1—10岁占20.2%,11—20岁占46.5%,21—30岁占24.7%,31—50岁占9%,50岁以上仅占0.6%[4]319。根据上述调查报告,可以看出,河南省黑热病患者的年龄分布情况与苏北基本一致,1—10岁患者最多,11—30岁患者次之。而山东省、安徽省黑热病的高发年龄段为11—30岁,1—10岁次之。很显然,在淮河流域,儿童及30岁以下的青少年最易感染黑热病。

四、性别分布

关于民国时期淮河流域黑热病患者的性别分布问题,虽因缺乏全面的调查数据,而说法不一,但比较普遍的观点认为,黑热病患者男多于女,且多为年轻力壮的男子。有报道称:江苏北起海州,南止扬州,均为黑热病流行区。患者多为少壮男子[12]。据苏北黑热病研究队调查统计,患染黑热病,以性别论,则男多于女[19]。在1934年6月至11月诊治的448例患者中,男子为288人,女子为160人,男性占总人数的64.29%[36]。至1936年3月,在淮阴、泗阳、涟水、宿迁等黑热病流行区域约30万患者中,男性占总人数的63%[5]。

善后救济总署河南分署第一防治队对1946年10月至1947年3月的811位门诊患者的年龄与性别统计如表2。

表2 1946年10月至1947年3月善后救济总署河南分署第一防治队诊治的黑热病患者年龄与性别分布统计表

资料来源:王伯欧《黑热病之流行及防治》,《善后救济总署河南分署周报》,1947年第66期第27页

从表2看出,每一个年龄段的男性患者均比女性患者多,其中,1—10岁男性占总人数的66.67%,11—20岁男性占79.65%,21—30岁男性占77.33%,31—40岁男性占51.56%,41岁以上男性占77.78%,合计各年龄段男性占总人数的71.27%。在山东省,男性所占比例更高,1926年在Patton&Hindle统计的301个病例中,87%为男性;1944年在Scovel统计的588个病例中,91% 为男性[30]。笔者认为,民国时期男子患黑热病比重较高的原因主要有二:其一,男子作为家庭的劳动主力,为了养家糊口,交际应酬、外出的机会相对较多,与人接触较为频繁,故被传染的概率更大。其二,受重男轻女习俗的影响,在一个经济并不富裕的普通家庭中,男女同时染病,男子接受医治的概率相对更高。

综上所述,民国时期,黑热病在淮河流域几乎年年都会发生,1931年前患病人数较少,发展缓慢,1931年后患病人数逐年递增,患病区域肆意蔓延。从季节上看,全年都有发病,尤以5、6、7、8月发病率最高,全年普发性与季节爆发性并存。受经济条件及生态环境等因素的影响,患者大多散布于乡村,城市相对较少。从整体上看,患者中男性多于女性,以儿童和30岁以下的青少年居多。

[1] 皖北黑热病流行蔓延盱眙等十余县[J].光华医药杂志,1937(7):44.

[2] 山东省寄生虫研究所.山东省黑热病防治研究资料汇编[G].济南:山东省寄生虫研究所,1962.

[3] 河南省地方史志编纂委员会.河南省志·卫生志[M].郑州:河南人民出版社,1993.

[4] 安徽省地方志编纂委员会.安徽省志·卫生志[M].合肥:安徽人民出版社,1996.

[5] 蒲南谷.清江浦黑热病研究队工作经过[J].中华医学杂志,1936(12):1224-1227.

[6] 势将南下之黑热病[J].天德医疗新报,1931(8):250.

[7] 星 火.可怕的黑热病[J].社会评论,1936(8):14.

[8] 史志元.中国黑热病之诊疗及其流行状况[J].医事公论,1935(18):1-2.

[9] 黑热病蔓延皖北[J].导光,1937(11):44.

[10] 苏皖鲁豫四省联合防治黑热病[J].中国医学,1937(2):63.

[11] 曹天纵.江北的黑热病[J].广济医刊,1934(11):12-13.

[12] 苏北患黑热病者十八万人[J].昆虫与植病,1935(20):409.

[13] 苏北黑热病蔓延三省[J].虫情,1937(3):23.

[14] 安徽省卫生志编纂委员会.安徽卫生志[M].合肥:黄山书社,1993.

[15] 王伯欧.黑热病之流行及防治[J].善后救济总署河南分署周报,1947(66):26-27.

[16] 黑热病可怕[J].科学儿童,1948(18):69.

[17] 江苏流行黑热病[J].中美周报,1948(287):48.

[18] 黑热病猖獗[J].科学,1948(5):153.

[19] 全国经济委员会卫生实验处寄生虫学系.防治苏北黑热病之经过概况[J].中华医学杂志,1935(2):187-188.

[20] 姚永政,孙志戎.黑热病历史上之回顾[J].中华医学杂志(上海),1935,21(12):1368-1370.

[21] 石井信太郎.黑热病之预防及检查[J].同仁医学,1938,11(5):330.

[22] 黑热病感染经路之研究[N].申报,1944-09-10(02).

[23] 金 奎.白蛉带来了黑热病[J].文汇丛刊,1947(6):42.

[24] 邨 夫.流行在苏北地“黑热病”(续)[J].江苏广播周刊,1937(23):10.

[25] 苏北黑热病调查团报告书(续)[J].国医正言,1936(23):37-38.

[26] 苏皖鲁豫四省:防治黑热病会议[J].中国医学,1937(1):68.

[27] 李宗仁.怎样改善乡村卫生[J].安徽政治,1943(9):4.

[28] 苏北黑热病之危机 [J].兴华,1935(26):39.

[29] 贺寿康.就地调查黑热病之情形[J].神州国医学报,1935(11):13.

[30] 何观清.西北黑热病流行病学之概要 [J].中华医学杂志,1948(7):299.

[31] 苏北黑热病[J].康健杂志,1935(8):15.

[32] 恐怖之黑热病[J].长寿,1935(142):333.

[33] 苏北黑热病之调查[J].广济医刊,1935(4):13.

[34] 苏北黑热病有渡江南侵势[J].康健杂志,1935(3,4):57.

[35] 举行江北黑热病调查[J].中华医学杂志,1934(2):283.

[36] 苏北黑热病调查 [J].广西卫生旬刊,1935(25):23.