抗感RILs株系(岗46B/A232)主要农艺性状与三化螟抗性的相关分析

李永洪,郭小艺,刘成元,何 珊,向箭宇,谢 戎

(四川省农业科学院水稻高粱研究所/农业部西南水稻生物学与遗传育种重点实验室/国家水稻改良中心泸州分中心,四川 德阳 618000)

【研究意义】三化螟(Scirpophagaincertulas)是单食性害虫,水稻是三化螟唯一寄主和栖息场所。随着我国水稻生产不断优质高产,近年来三化螟再度成为水稻主要害虫。明确三化螟产卵趋性和幼虫取食趋性的影响因素,对水稻种质抗螟性评价及抗螟育种利用研究具有重要意义。【前人研究进展】以前的研究结果表明,水稻的很多农艺形态特征如水稻叶片毛的多少、茎的粗细、植株的高矮、叶鞘的紧贴程度、叶片的叶绿素含量、硅细胞含量等对螟害造成枯心、枯鞘及白穗等危害有直接或间接的影响[1-4]。【本研究切入点】前文利用9个抗螟性存在明显差异的 RILs和对照品种为材料,比较了三化螟在不同水稻基因型间的产卵选择性[5]。三化螟幼虫对植株的取食危害和雌成虫在植株的产卵量与植株主要性状之间的关系需要进一步研究。【拟解决的关键问题】本研究继续以这些抗螟性存在差异的RILs株系为材料,分析了主要农艺形态特征与幼虫为害性状(枯心指数)及雌成虫在叶片上的产卵量(叶片着卵指数)间的相关关系。为阐明籼稻A232的抗螟虫特性机理及进一步开展抗螟虫水稻育种提供依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料和试验地点

供试材料为F9代重组自交系(Recombinant inbred lines,RILs)株系C22-99、C22-113、C22-121、C22-123、C22-133、C22-165、C22-174、C22-230及C22-233等9个,重组自交系构建方法见文献[6]。

试验于2013年在海南省陵水县英州镇四川省农科院南繁基地进行。试验材料于3月20日播种,4月17日移栽。

1.2 植株卵块指数及枯心指数调查方法

叶片卵块指数见文献[5],枯心率指数见文献[7]。

1.3 株主要性状调查

供试材料田间随机区组排列,3次重复,株行距按20.0 cm×26.7 cm,单本植,每小区5行区,每行10株。

试验材料生长至55 d时,每材料各取3株送实验室对材料主茎倒二叶叶片进行叶腹表面电镜扫描(环境扫描电子显微镜,JSM-6360LV),根据扫描图像(400倍),计数不同材料在相同面积中(一个视野具有相同的面积)叶腹表面钩毛和刺毛结构数量,4次重复。生长至65 d时,对主茎倒二叶用直尺测量叶长和叶鞘长,每小区调查10茎,取均值为小区观察值。游标卡尺测量距叶尖2/3处的倒二叶叶宽、茎粗,用量角器测量倒二叶叶基部与茎间的夹角,每小区调查10茎,取均值为小区观察值。用便携式叶绿素仪(日本MINOLTA产SPAD-502型)测量各材料的SPAD值,每小区随机抽样5丛,对每丛主茎倒2叶和倒3叶进行叶绿素含量测定,测量方法为:将SPADMeter夹住待测叶片中部,每叶片在相隔2 cm处,读取叶色值3次,以3次读数均值为每片叶观察值,以每丛全部稻二叶(倒三叶)均值为每丛观察值,以5株均值为小区观察值。等材料进入最高分蘖期时调查分蘖数,每区调查5丛。田间记载抽穗期,成熟时测是量株高,每区测量5株。

2 结果与分析

2.1 植株形态特征与抗螟性三化螟为害的关系

从表1可见,供试材料间分蘖数差异未达显著水平;茎粗材料间达显著差异;播抽天数株系间变幅在85.0~106.3 d,材料间差异达极显著水平;株高性状材料间差异极显著水平,变幅在97.3~173.3 cm。对植株叶片形态特征观测表明,叶长、叶宽和叶基角在供试材料间呈极显著水平差异(表1),叶鞘长变幅在25.2~29.6 cm,叶宽变幅在131.0~207.0 mm,叶角变幅在15.8°~53.7°。

相关分析(表2)表明,叶片卵块指数与分蘖数、株高、叶鞘长、叶宽和叶基角等性状呈正相关,与茎粗和播抽天数呈负相关,但叶片着卵量与这些性状间相关系数均未达显著水平。螟害性状枯心指数与分蘖数、株高、叶鞘长、叶宽、叶角和播抽天数等性状呈正相关,且枯心指数与叶鞘长和叶角两性状相关达极显著水平。三化螟幼虫取食倾向于叶鞘较长、叶角较大、分蘖数较多和株高较高的株系,这些株系受幼螟为害后表现的枯心指数性状值也较大;这些性状对三化螟产卵选择的影响较小。

2.2 叶片SPAD值与三化螟为害的关系

从表1可见,供试材料间倒2叶SPAD值在30.5~41.9,SPAD值最大为株系C22-121,最小为株系C22-165;倒3叶SPAD值在28.3~42.0,SPAD值最大为株系C22-121,最小为株系C22-233;倒2叶、倒3叶SPAD值株系间差异达显著或极显著水平。相关分析(表2)表明,倒2叶SPAD值与倒3叶SPAD值之间呈极显著正相关;植株倒2叶、倒3叶SPAD值与叶片着卵指数间呈负相关,但其相关性未达显著水平;倒2叶、倒3叶SPAD值与幼螟为害性状枯心指数均呈显著负相关。以上结果表明,三化螟成虫产卵和幼虫取食趋向选择叶色较淡的株系。

表1 不同株系植株主要外部形态特征和枯心指数Table 1 The main morphological characters and dead-heart index of the 9 lines

注:分蘖数(X1),株高(X2),二倒叶鞘长(X3),倒二叶宽(X4),二倒叶基角(X5),茎粗(X6),播抽天数(X7),倒二叶SPAD值(X8),倒三叶SPAD值(X9),倒二叶腹钩毛和刺毛数(X10),叶片卵块指数(X11),枯心指数(X12);下同。表中大、小写字母表示极显著(P<0.01)和显著(P<0.05)差异,相同字母表示差异不显著。

Note:No. Of tillers(X1),Plant height(X2),Second leaf sheath length(X3),Second leaf width(X4),Second leaf basis angle(X5),Stem width(X6),Sow to heading days(X7), Secend leaf SPAD value(X8),Third leaf SPAD value(X9),No. of hook hair and prick hair(X10),Leaf index of eggs(X11),Dead-heart index(X12); The same as below. The means followed by the same small letters or capital letters are no significantly different atP<0.05 andP<0.01 level,respectively.

2.3 叶腹表面钩毛、刺毛结构与三化螟为害的关系

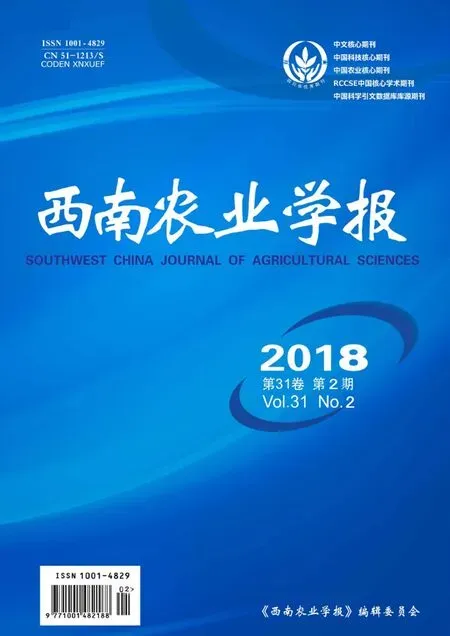

叶腹表面电镜扫描结果(图1)表明,抗虫株系叶腹表面比感虫株系具有较多的钩毛和刺毛结构(分布在叶片气孔区,即叶表皮下的叶肉细胞区域)。从表1可见,在400倍目镜下供试株系叶腹表面钩毛和刺毛数在每个视野平均为3.67~24.33个,该性状材料间差异达显著或极显著水平,其中株系C22-99的钩毛、刺毛数最少,而株系C22-174最多。

相关分析(表3)表明,叶腹表面钩毛和刺毛结构数量与叶片卵块指数和枯心指数均呈极显著负相关,叶片叶腹表面钩毛数和刺毛数越多的株系,螟虫成虫在其上产卵量少,且幼虫对该株系的为害也较轻。

表2 主要性状相关分析Table 2 Correlation coefficients among the main traits

注:*和**分别表示在0.05和0.01水平上显著相关。下同。

Note:* and ** represent significant correlation coefficients at the 0.05 and 0.01 levels,respectively. The same as below.

表3 株系7个主要性状与枯心指数的通径分析Table 3 Analysis on the path of 7 main traits to dead-heart index of the 9 RIL lines

2.4 各农艺性状和枯心指数、叶片着卵指数的通径分析

由表3可见,叶鞘长、播抽天数和倒二叶SPAD值对枯心指数的直接作用为正效应,分蘖数、钩毛和刺毛数及叶片着卵指数对枯心指数直接作用均为负效应,效应大小依次为:播抽天数(0.7852)>倒二叶SPAD值(0.4321)>叶鞘长(0.3986)>分蘖数(-0.3043)>叶片着卵指数(-0.7521)>钩毛、刺毛数(-1.7206),这些性状因素所决定的枯心指数变异占变异程度的90.0 %以上。播抽天数对枯心指数的直接作用最大,但通过其它性状的间接作用抵消,虽然最终与枯心指数仍存正相关,但相关系数却较小。倒二叶SPAD值对枯心指数直接作用为正效应,居第二位,但通过其它性状间接作用,最终与枯心指数表现为显著的负相关。叶鞘长对枯心指数的直接作用居第三位,通过其它性状间接作用,最终表现仍为正效应,相关系数为最大值。分蘖数和叶片着卵量对枯心指数直接作用为负效应,但通过其它性状的间接作用,最终表现为正相关。钩毛数对枯心指数的直接作用为最大负效应,通过其它性状间接作用,最终仍表现为极显著的负相关关系。

对各性状与叶片着卵量进行通径分析(表4),播抽天数和倒二叶SPAD值对叶片着卵量的直接作用为正效应,通过性状间接作用,最终使播抽天数和倒二叶SPAD值两性状与叶片着卵量性状表现为负相关关系,钩毛和刺毛数(400倍镜)对叶片着卵指数的直接作用为最大负效应,通过性状间接作用,最终仍与叶片着卵量性状表现为极显著负相关关系。播抽天数、倒二叶SPAD值和钩毛数性状决定的叶片着卵量变异占变异程度的84.5 %。

3 讨 论

前人研究结果表明,螟害性状与株高[8-9]和第二叶基角呈显著正相关关系[10]。粳稻株高茎秆细矮不利于二化螟侵入[1-2],而株型松散,茎秆粗壮等形态二化螟则容易侵入和发育[11]。本研究表明,幼虫为害性状枯心指数与株高、第二叶鞘长、第二叶宽、第二叶基角和播抽天数等性状呈正相关,枯心指数与第二叶鞘长和第二叶基角两性状相关达极显著水平,这与以前的研究结果相一致。

叶片上毛的存在及其多少与抗螟性相关。本研究结果表明,叶腹表面钩毛和刺毛结构数量与叶片着卵指数和枯心指数均呈极显著负相关,叶片叶腹表面钩毛数和刺毛数越多的株系,螟虫成虫在其上产卵量少,且幼虫对该株系的为害也较轻。叶腹表面钩毛结构数量的多少,可作为水稻种质抗螟性评价和抗螟材料鉴定、选择的指标。水稻抗虫育种家经常用手在植株叶片表面进行擦拭,比较叶表面粗糙程度,从而进行株系抗虫性评价和选择(如水稻抗飞虱育种等),该研究结果印证了这一经验性操作的合理性。

腾凯、林贤文等[8-9]利用DH群体株系为试验材料,研究表明株系受二化螟幼虫为害性状枯心率与分蘖数呈显著的负向相关性,与分蘖盛期的叶色呈显著正相关。本研究结果表明,自重组自交系株系受三化螟幼虫为害性状枯心指数与分蘖数呈正相关,与第二叶SPAD值呈显著负相关;通径分析表明,分蘖数和第二叶SPAD值对枯心指数直接作用分别为负效应和正效应。

表4 RIL株系3个性状与叶片卵块指数的通径分析Table 4 Analysis on the path of 3 traits to dead-heart index of the 9 RIL lines

A 抗虫亲本A232,B 感虫亲本岗46B,C 抗虫株系C22-121,D 感虫株系C22-99,E 抗虫株系C22-174 ,F 感虫株系C22-176,H 钩毛,P 刺毛A.Resistant Parent A232,B.Susceptible parent Gang46B,C.Resistant line C22-99,D.Susceptible line C22-99,E.Resistant line C22-174,F.Susceptible line C22-176 ,H.Hook hair,P.Prick hair图1 株系间叶腹表面钩毛及刺毛结构电镜比较观察Fig.1 Comparative observation of hook hair and prick hair structure on leaf belly between lines

以前的研究结果表明,水稻叶鞘与茎间紧贴程度与对螟害造成枯心、枯鞘及白穗等危害有直接或间接的影响,叶鞘紧贴不利于二化螟侵入[1-2]。本研究考察了叶鞘长性状,相关分析和通径分析表明,第二叶鞘长与枯心指数两性状相关达极显著水平,叶鞘长对枯心指数的直接作用也较大。

4 结 论

在水稻与螟虫的长期协同进化过程中,水稻品种形成了十分复杂的抗螟机制,其避虫性和耐虫性多与水稻品种的植株形态特征密切相关。与转Bt抗虫基因相比,利用水稻内源基因抗虫的遗传基础更为复杂。因此,培育抗螟虫新品种时,除了重视利用抗虫基因(抗虫QTL)外,还必须注重抗虫形态特征的选育。

[1]顾正远,肖英方,王益民.水稻品种对二化螟抗性的研究[J].植物保护学报,1989,16(4):245-249.

[2]周祖铭.水稻品种抗二化螟鉴定初步研究[J].植物保护学报,1985,12(3):159-164.

[3]杨丽梅,黄秀清,帅应垣,等.水稻品种小青抗三化螟害的研究[J].中国农业科学,1985, 18(5):58-63.

[4]刘光杰,黄和平,谢秀芳,等.早稻品种对二化螟的抗性及基生化基础研究[J].西南农业大学学报,1998,20(5):512-515.

[5]谢 戎,李永洪,刘成元,等.籼稻A232及其RILs对三化螟产卵的抗性[J].应用昆虫学报,2015(3):728-735.

[6]李永洪,高方远,谢 戎,等.利用重组自交系群体分析籼稻A232抗三化螟相关QTL[J].分子植物育种,2015,13(2):254-260.

[7]李永洪, 谢 戎, 刘成元,等.海南自然诱发条件下籼稻A232抗螟性鉴定[J]. 西南农业学报, 2011,24(6):2178-2180.

[8]腾 凯. 水稻抗二化螟数量性状基因QTL分析[D].杭州:浙江大学硕士学位论文,2002.

[9]林贤文. 水稻抗螟虫及其相关性状的数量遗传分析与验证[D].杭州:浙江大学博士学位论文,2010.

[10]郝丽霞,韩永强,侯茂林,等.辽河流域栽培稻对二化螟的抗性[J].生态学报,2008,28(12):5987-5993.

[11]郝丽霞,韩永强,廖晓兰,等.二化螟与寄主植物间的互作关系[J].湖南农业科学,2009(4):84-87.