中国国家男子7人制橄榄球运动员比赛跑动特征的研究

叶家驰,李春雷,程瑞

(1.南京体育学院,南京 江苏210014;2.北京体育大学,北京100084)

2009年,7人制橄榄球运动成为奥运会的正式比赛项目,但是我国的7人制橄榄球项目在与日本队和香港队还存在一定的差距。7人制橄榄球运动具有比赛时间短、身体对抗频繁、攻防转换快、一天多赛的特点,这要求运动员应具备良好的体能、技战术素养。科学化训练是提高运动员竞技能力的中心环节。“从实战出发”是科学化训练的根本保障之一。因此,要提高运动员的竞技能力,就必须深入了解7人制橄榄球运动员比赛的负荷特征。

国外研究者常用GPS运动监测系统和“遥感心率”团队心率监测系统和对15人制橄榄球(rugby union)和13人制橄榄球(rugby league)的比赛特征进行分析。目前,我国对7人制橄榄球的比赛负荷特征的研究尚且不足,这制约了我国7人制橄榄球运动员竞技能力的提高。因此,为了解我国7人制橄榄球优秀运动员的比赛能力,以及为制定科学的专项体能训练计划,有必要对我国优秀男子7人制橄榄球运动员参加高水平比赛时的负荷特征进行研究。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象 以中国国家男子7人制橄榄球运动员比赛跑动特征为研究对象。

1.2 研究方法

1.2.1 测量法 运用Catapult Sprint(MinimaxX S5,Catapult Innovation, Melbourne,Australia)系统收集运动员场上的跑动数据。以中国国家男子橄榄球队的12名主力运动员为调查对象,其中5名前锋,7名后锋,年龄24.3±3.3岁,身高182.2±5.7cm,体重90.1±8.5kg,专项训练年限6.3±3.0年。

12名运动员参加了2015年11月7日至8日在香港举行的2016年里约奥运会资格赛(亚洲赛区)(表1)。本研究应用Catapult系统对6场比赛进行监测,并对运动员在打满全场比赛情况下的数据进行分析。

表1 中国男子国家橄榄球队比赛场次

1.2.1.1 测量流程 1)将GPS数据收集器、背心,并在电脑分析软件上同步运动员相关信息;2)在准备活动结束即刻,运动员穿上已放置有GPS数据收集器的背心;3)比赛时,测量人员记录比赛的开始时间、结束时间、替补运动员上场时间、和比赛伤停时间;4)比赛结束后,将电脑实时监控的数据保存,并利用Catapult Sprint version 5.1.7电脑软件对数据进行处理。

1.2.1.2 测量指标的选取 将运动员在场上的速度划分为6个等级(表2),同时将>18.1km/h的跑动速度记为高强度跑动。

表2 Catapult Sprint运动监测系统的速度等级划分[1][2][3]

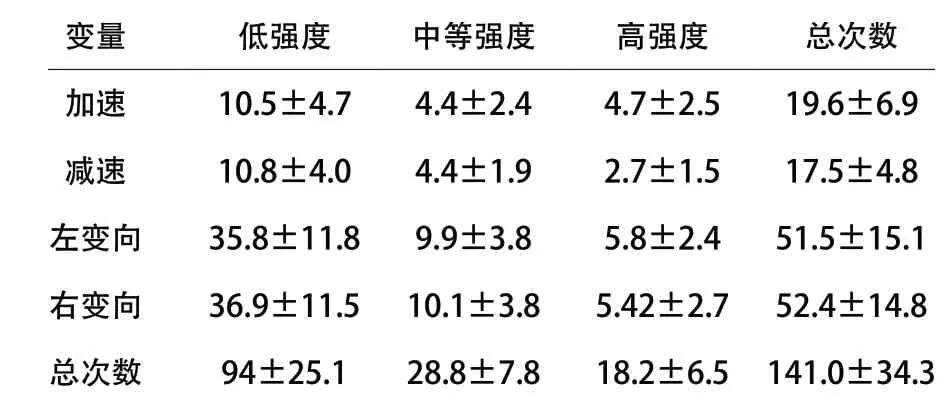

把运动员场上的加速、减速、向右变向和向左变向的动作分为3个强度等级(表3);根据Catapult Sprint系统中的“惯性运动分析系统(Inertial Movement Analysis)”,将变向动作分为加速、减速、左变向和右变向(图1)。

表3 Catapult Sprint运动监测系统变向强度的等级划分[4]

图1 加速、减速、向右变向和向左变向动作角度的划分[4]

1.2.2 数理统计法 数据用平均数±标准差(mean±SD)表示。采用SPSS17.0软件对数据进行处理,运动员上半场和下半场的跑动特征比较采用配对样本T检验;前锋和后锋的跑动特征采用独立样本T检验,显著水平P取0.05。

2 结果与分析

2.1 运动员比赛的跑动特征

2.1.1 全场比赛的跑动特征 比赛负荷受比赛性质、比赛级别、运动员竞技水平的影响,随着比赛级别的提高,比赛强度也随之增加,对运动员的身体素质能力要求越高。

运动员的全场跑动总距离为1481.8±181.1m,与RossA研究结果相似(1446±299mvs1481.8±181.1m)[5],但低于S u a r e z - A r r o n e s 的研究结果(1446±299mvs1580.8±146.3m)[3]。我国运动员经过为期2天6场比赛,总共约需跑动8886m,与Ross A研究结果跑动距离9000m相类似[5]。

在跑动强度特征方面,我国运动员与国际高水平运动员的跑动特征存在较大差距。我国运动员每分钟跑动距离为90.9±10.1m/min,而国外运动员每分钟跑动距离为102~120m/min,国际级别比赛中运动员每分钟跑动距离可达120m/min[5]。在这次比赛中,运动员取得了4胜2负的成绩,其中5场比赛成绩较为悬殊,这可能说明本次奥运会预选赛时的比赛连续性较差,比赛整体运动强度较低,这也反映出了亚洲整体的橄榄球水平较低。但是本次研究并没有统计比赛的暂停时间,今后的相关研究中应进一步分析比赛连续性情况。

图2 橄榄球运动员不同速度跑动距离比例

运动员平均每场需进行7.1±1.1次冲刺,平均最大速度为28.3±2.4km/h,平均冲刺距离、平均最小冲刺距离和平均最大冲刺距离分别为20.4±5.6m、7.6±2.0m、41.8±16.1m,与相关学者的研究结果相似[3][7],说明我国运动员有较好的速度素质。我国运动员站立行走、慢跑、低速跑、中速跑、高速跑、冲刺跑、高强度跑动分别占39.9±5.0%,24.9±3.9%,7.0±1.5%,12.5±2.9%,4.9±1.4%,10.1±2.2%、15.0±2.6%(图2),其中冲刺跑%和高强度跑动距离%与参加国际比赛的运动员有较大的差距(10.1%vs10.6%),15%vs19%)[8]。因此,应加强运动员的起动加速能力、最大速度能力和重复冲刺能力。

在变向能力方面,运动员平均每场需进行141.0±34.3次变向,即平均每分钟需进行10次不同强度的变向动作,其中运动员平均每场需进行18.2±6.5次高强度变向动作(表4),这说明7人制橄榄球项目要求运动员拥有良好的灵敏素质,运动员需具备有良好的加速和制动能力。由于本研究是国内首次运用Catapult Sprint系统中的“惯性运动分析系统”来描述7人制橄榄球运动员的变向能力,相关文献的数据有限,国外的也鲜有研究,所以今后的相关研究可进一步加强对运动员变向能力的研究。

表4 橄榄球运动员全场“变向”特征

2.1.2 上下半场比赛的跑动特征 运动员上半场和下半场的总跑动距离分别为758.5±116.5m、724.2±92.1m。上半场的冲刺跑距离和高强度跑距离明显(P<0.01)高于下半场((86.9±27.8)vs(60.6±30.4),(126.9±36.2)vs(92.7±39.8));上半场的每分钟跑动距离(P<0.05)高于下半场((94.5±13.5)vs(87.7±10.4))。冲刺和变向方面,上半场的最大冲刺距离和高强度变向次数高于下半场(P<0.05);上半场的冲刺次数为4.1±1.2次,明显高于下半场3.0±1.0次(P<0.01)(表5)。这表明运动员下半场的比赛负荷强度低于上半场。

表5 橄榄球运动员上下半场跑动特征

运动员上下半场的运动表现的差异受积累性疲劳、暂时性疲劳、战术的影响。积累性疲劳和暂时性疲劳不仅会影响运动员的运动表现,还会增加运动员的受伤风险[9]。运动员的积累性疲劳与比赛时间的长短相关,暂时性疲劳通常在运动员进行高强度运动后即刻发生。在集体球类项目中,暂时性疲劳引起运动员运动能力下降十分普遍[7][10]。

积累性疲劳、暂时性疲劳会造成运动员在下半场比赛中体能的下降。上下半场的冲刺跑表现、高强度跑距离、高强度变向总次数差异显著,且下半场的“站立/走”活动距离有较大的增加,这说明运动员在冲刺跑或高强度度跑动之后可能需要更长的时间、更低强度的运动方式来恢复。下半场的慢跑、低速跑、中速跑的活动距离较上半场都有所下降,表明下半场有氧能力下降较多。有氧能力的下降同时会导致高强度跑动能力的恢复时间也相应延长,这间接影响高强度跑动和冲刺跑的运动表现。

战术安排可能也是影响运动员全场跑动能力的重要因素之一[12]。在7人制橄榄球比赛中,由于比赛时间短、比赛偶然性较大,为确保取胜,教练通常会要求运动员在上半场尽可能取得领先,从而获得主动优势。此次奥运会预选赛,中国队4场比赛在半场结束时就取得了大比分领先。由于此次奥运会预选赛要求在2天内进行6场比赛,两场比赛之间相隔约3小时,所以在确保比赛取胜的前提下,为了备战下一场比赛,在之前的比赛中适时节省体能非常必要,因此运动员下半场的运动能力可能会有所保留。

因此,在训练中应提高运动员的耐乳酸能力和有氧能力。良好的血乳酸代谢能力有助于保持全场高水平的运动表现。比赛过程中的高强度运动需迅速调动糖酵解系统,而高强度运动结束后,又能够启用有氧氧化系统来进行供能,从而迅速地分解体内的血乳酸,使体内保持较低的血乳酸水平,才能够完成下一次高强度的负荷,并以此来提高快速运动后的恢复能力,使运动员在下半场的比赛中保持充沛的体能,因此,男子7人制橄榄球队运动员在进行专项耐力训练中,应注意强化耐乳酸能力和有氧能力。

2.1.3 不同位置运动员的跑动特征 7人制橄榄球比赛中场上运动员会有不同的位置分工,这可能导致运动员在场上的活动特征有所不同。数据显示(表6-7),在平均每场跑动总距离方面,前锋和后锋分别为1526.2±208.9m、1454.2±162.4m。除了中速跑距离之外(P>0.05),前锋和后锋跑动特征的没有显著性差异。可见,前锋和后锋的跑动特征的相似程度高,这表明7人制橄榄球队前锋和后锋的跑动特征具有相似性,这与7人制橄榄球的特点密切相关。

表6 橄榄球队前锋和后锋跑动特征

表7 橄榄球队前锋和后锋变向特征

受7人制橄榄球规则的影响,7人制橄榄球比赛攻防转换快,前锋的身体对抗频率较15人制橄榄球有较大的下降。7人制橄榄球规则规定,参赛一方的场上比赛人数为7人,但场地大小却与15人制橄榄球相同,所以运动员的跑动空间增大了,而身体对抗次数减少了。此外,7人制橄榄球运动的比赛时间短,这要求前锋和后锋都需要通过积极跑动在短时间内来取得达阵的机会。Ross A 和Granatelli的研究也证实,7人制橄榄球前锋和后锋的跑动特征差异没有显著性差异,并提出7人制橄榄球运动前锋和后锋的大部分专项体能训练方法可以类似[5][7]。

前锋的“站立/走”、慢跑的跑动距离稍多于后锋,而后锋的冲刺跑距离、最大速度、平均冲刺距离和最大冲刺距离稍大于前锋。这与7人制橄榄球比赛中需进行scrum、line-out等专项动作有关。从跑动速度上来看,前锋运动员进行scrum、line-out专项动作时的跑动速度较慢,所以这导致了前锋运动员的“站立/走”、慢跑的跑动距离多于后锋。此外,7人制橄榄球比赛中进行scrum、line-out专项动作之后,前锋运动员可持球进行身体对抗,或进行策应;而后锋运动员在scrum、lineout专项动作完成之后,需要快速参与进攻,通过快速跑动、变向,突破防线去取得达阵机会或快速参与到防守中,根据对方进攻队员情况进行有效的防守。Suarez-Arrones研究也显示,后锋的高强度跑、最大冲刺距离比前锋多[3]。Rienzi et al也报道前锋的慢跑距离多于后锋,并指出这与前锋需进行scrum、line-out和更多的持球身体对抗几率和后锋常持球进行快速跑动、变向,突破防线得分有关[11]。

3 结 论

1)7人制橄榄球运动的比赛强度大,场上比赛的变向和加速次多,要求运动员有高强度的跑动能力和无氧能力。

2)我国高水平男子7人制橄榄球运动员上半场的高强度跑动距离、冲刺次数、最大冲刺距离和高强度变向次数显著高于下半场,与国外运动员相比,我国运动员可能存在一定差距。

3)前锋和后锋在全场比赛中的跑动特征特征基本没有显著性差异,说明7人制橄榄球运动员之间的位置划分越来越不明显,这要求队员需具备胜任不同位置的能力。