中国古代的泥钱

李春雷 (内蒙古自治区文物考古研究所) 李荣辉 (内蒙古师范大学)

中国的货币,已经有数千年的历史,是中华民族古老文明的一个重要组成部分。古代先民从简单的以物易物最终发展到金属货币,经历了一个漫长的过程。历朝历代人们在继承前人的基础上,不断发展和创新,形成了独具特色的中华货币文化。这一文化渊源流长,影响深远,连续不断,且具有明显的继承性和创新性。我国古代货币不仅种类繁多,形制多样,而且材质广泛,主要有铜钱,还有铁钱、铅钱、锡钱、铅锡钱,以及金钱、银钱甚至“泥”钱。本文就古代的各种泥钱及其用途进行浅显的研究。

一 泥钱的种类

泥钱,即以“泥”作为币材,模仿流通货币的形制,经过或不经过烧制制作的钱币(经过烧制的应称“陶钱”,因其材质相同,功能也基本相同,本文统称为“泥钱”)。考古出土的泥钱有:泥半两、泥字块、泥金饼、泥郢版、泥两版、泥郢称、泥饼、无字泥版、泥五铢以及各种陶币。根据出土的泥钱和史料记载,可将泥钱分为四类。一是泥冥钱;二是泥货币钱;三是泥玩具钱;四是医用泥钱。

1.泥冥钱

墓葬中随葬泥冥钱始于战国楚墓,盛行于西汉。东汉以后,随葬泥冥钱逐渐减少。南北朝、隋、唐、宋、元、明均有发现,但无论是随葬泥冥钱墓葬数量,还是随葬泥冥钱的数量,都越来越少。现将考古出土的泥冥钱整理如下:

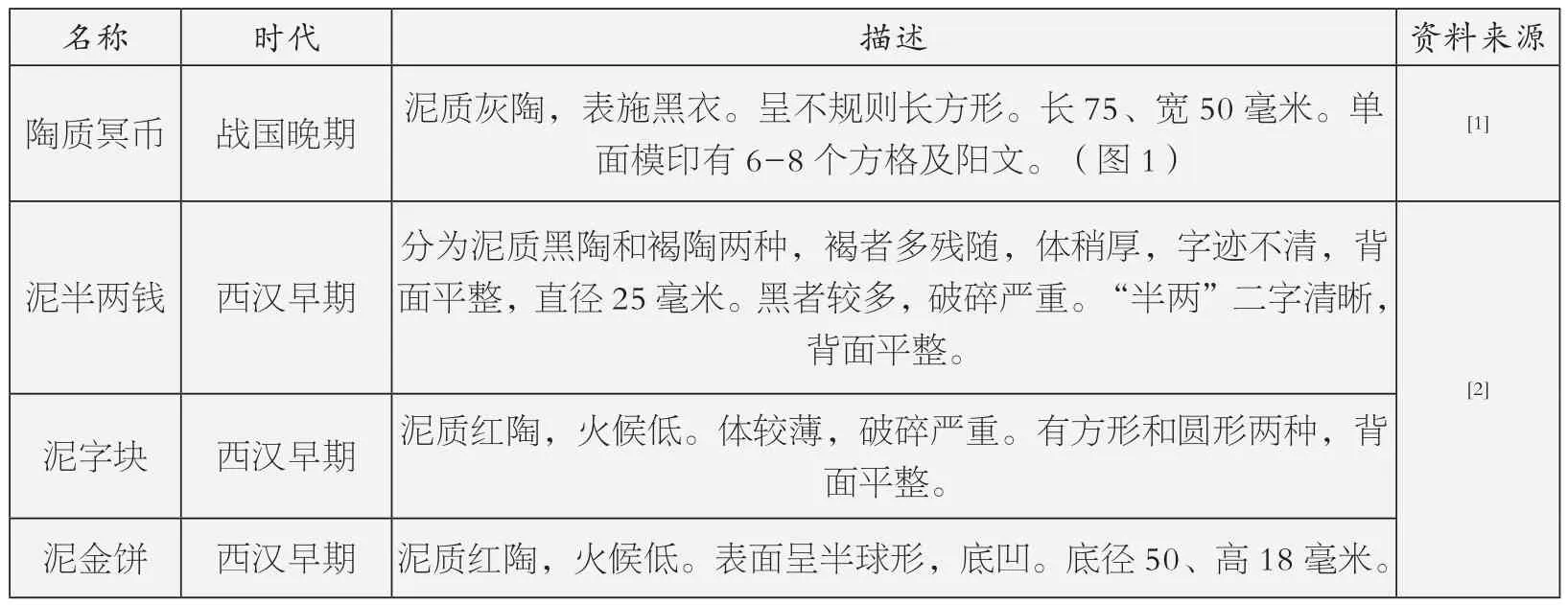

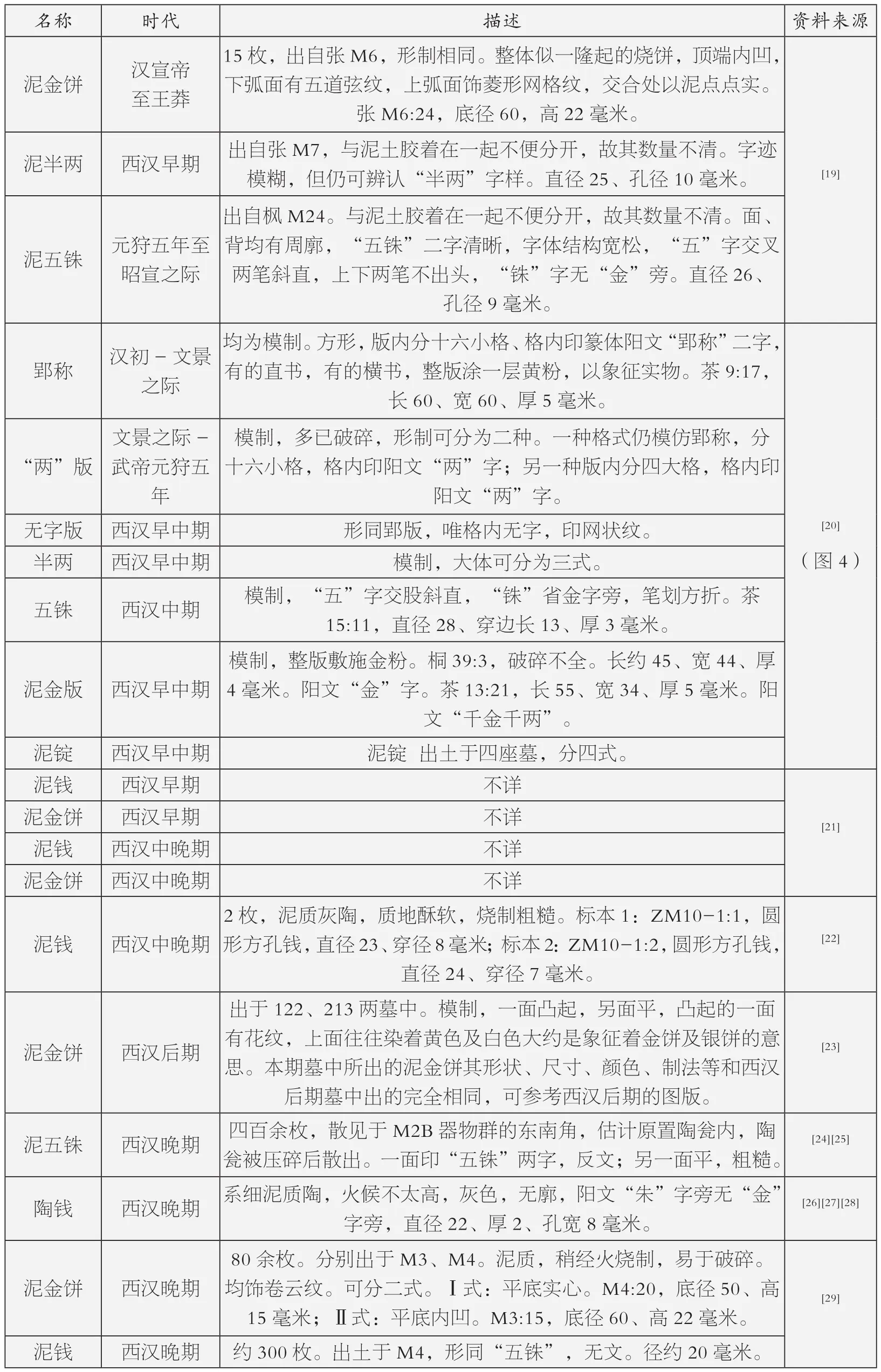

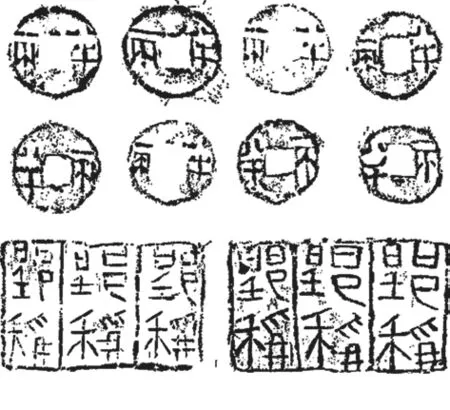

名称 时代 描述 资料来源陶质冥币 战国晚期 泥质灰陶,表施黑衣。呈不规则长方形。长75、宽50毫米。单面模印有6-8个方格及阳文。(图1)[1]泥半两钱 西汉早期分为泥质黑陶和褐陶两种,褐者多残随,体稍厚,字迹不清,背面平整,直径25毫米。黑者较多,破碎严重。“半两”二字清晰,背面平整。[2]泥字块 西汉早期 泥质红陶,火候低。体较薄,破碎严重。有方形和圆形两种,背面平整。泥金饼 西汉早期 泥质红陶,火候低。表面呈半球形,底凹。底径50、高18毫米。

名称 时代 描述 资料来源“郢”版 西汉前期火候较高,个别火候不匀。有模印和压印两种。模印者每版横四纵四排列的16个小方格。每格内印有篆体阳文“郢”字,字迹模糊;压印者形状不规则,有长方形、方形和梯形。泥版上压印的小方格,排列不规则,有八、九、十三个不等。格内压有阳文反书“郢”字,字迹清晰。[3]泥“半两” 西汉前期有大小两种,字迹模糊。大者形如吕后“半两”。直径30-32、厚3毫米,穿孔长7、宽9毫米。无外廓,正面有凸起的“半两”二字,“半”字居左,“两”字居右;小者形似文帝“半两”。直径23、厚3毫米,穿孔长7、宽5毫米,“两”字居左,“半”字居右。泥“半两” 西汉初期 具有鲜明的西汉初期的特点 [4]泥钱 西汉 不详 [5]泥钱 王莽 不详 [6]泥半两 西汉早中期 “半”字居左,“两”字居右,是用铜半两在泥坯上压印后烧成。径22、厚3.5毫米。[7]泥五铢 西汉中期以后 用铜五铢在泥坯上压印后烧成。径约23、厚约3.5毫米。泥饼 西汉中期以后 仿麟趾金。其中4块素面,2块有方格纹。径55、厚23毫米。陶圆钱 西汉 制作粗糙,无郭方孔,多印有小篆体与隶书阳文“半两”“五朱”两字。[8]“郢”冥币西汉87号墓出土,方泥块分为四格,每格内模印小篆体阳文“郢称”。55号墓出土“鄢”字冥币,形制与以往出土的“郢称”相似,方泥块分为20个小格,印小篆阳文“鄢”字。“郢寽”“郢称” 西汉早期22号墓出土“郢寽”,长方形的泥板规则排列12个小格,每格模印阳文小篆“郢寽”两字。26号墓“郢称”和“半两”伴出,数量较多,“半两”泥钱与22号墓的完全相同,“郢称”每块的面积是65×65毫米,上面规则排列9个小格,“郢称”两字排列异常,四角与中间的5个小格内印着“郢”字,其余的4个小格内印着“称”字,为阳文隶书。[9]陶五铢 西汉晚期 12枚,系细泥陶质,火候不甚高,灰色,无廓,阳文“铢”字无“金”字旁,直径22毫米,厚2毫米,孔宽8毫米。[10]泥钱 汉 七里园汉墓出土灰色泥钱 [11]泥郢称 西汉早期出土于西边箱的348号竹笥中。一般长62毫米,宽38毫米,厚4毫米。正面为三个长方格,格内阳文纵书“郢称”二字。背面平。泥版模制成后,在字面上涂一层黄粉,再经火烧,以象征金版。[12]泥半两 西汉早期经过计算,数量约11万枚,均为模制。直径23-28毫米,厚2.5-5毫米,穿长宽约为7-10毫米。无外廓,正面有凸起的“半两”二字,一般均为“半”字居右,“两”字居左,也有个别相反的。泥钱模制成后,曾经火烧,但火候不高。

名称 时代 描述 资料来源Ⅰ式(407:11),无完整者。最大的一片长40、宽28、厚6毫米。正面方格长15、宽15毫米。泥郢版 西汉前期Ⅱ式(221:1),这是郢版中唯一保存完整的一片。近于长方形两短边不是直线,而作向外的弧度,四角尖出。正面印横四纵四16个方格,格内阳文横印“郢 ”二字,印长14、宽13毫米,背面平。泥版通长96、宽71、厚9毫米。Ⅲ式(227:14),仅残余一个小方块。上印小方格,格长21、宽21毫米,格内阳文横印“ ”二字。这种泥版与227:13泥两版同出。泥两版 西汉前期[13]Ⅰ式,残,方格,长17、宽15毫米。阳文“两”字;尚残存3行,每行3格。同墓出土泥版若干片,重叠放在一起,重重叠叠的泥版放在泥半两上成为一堆。Ⅱ式,与Ⅰ式大致相同,但方格及“两”字略小。尚残存2行每行3格。格长15、宽13、厚4毫米。无字泥版 西汉前期Ⅰ式(231:15),泥版残片上印方格,方格内又纵横分为9个小格。阳文。方格长1、宽11、版厚4毫米。Ⅱ式(251:46),共有3块,均残。最大的一块长100、宽50毫米,最小的一块残长为65、宽为52毫米。各版的薄厚不一,最厚的为10毫米,颜色黑,陶胎坚硬和其他的泥版不同,类似钱范。泥半两钱 西汉前期数量很多,均为模制,一面有文字稍稍凸起,背面光平。出土时常堆在陶器旁,多数不能辨识形状和文字。其中20-26毫米。出土泥半两钱的墓葬有:110、115、122、213、224、225、228、231、252、341、403、227、251、402、407 等 15 座,其中224、228、231、227、251、407都是泥郢版、泥版和泥半两伴出。泥“半两”钱 西汉早中期见泥“半两”而不见“五铢”,证明其下限为公元前118年,又据连弧纹缘草叶纹铜镜,证明其时间为西汉早中期。再据黄肠题凑葬制,可证为公元前118年以前的某代长沙王。[14]泥钱 西汉早中期有数万枚,因粘连和烧成火候低,多已变形。选取其中257枚钱文可辨者进行统计分析,其形制大体一致。面穿大,背穿小,无周廓。部分泥钱穿上下似有横廓。泥钱钱文清晰方正,均为左“两”右“半”。“半”字字头左右笔画方折,两横画等长,上横两端上翘。“两”字上部一笔与下部等宽,其内部“从”字简化为“十”字形。钱径18-25、穿孔8-10毫米。[15]泥半两钱 西汉早期 见泥“半两”而不见“五铢”,西汉早期墓葬。 [16]泥“半两”钱 西汉早期泥胎呈褐色。无内外郭,略呈方圆形,不甚规整。钱径20-25、穿宽5-8、厚3-6毫米,重2-3.8克不等。钱面为阳文篆书“半两”二字,钱文高挺,文字扁平,显得丰满,笔划较粗、字体结构不匀。“半”字居右,“两”字居左。[17]泥半两 西汉前期 用印模在泥团上按捺而成,正面稍微隆起,有“半两”二字,背面光平。直径22、孔距6毫米。[18]

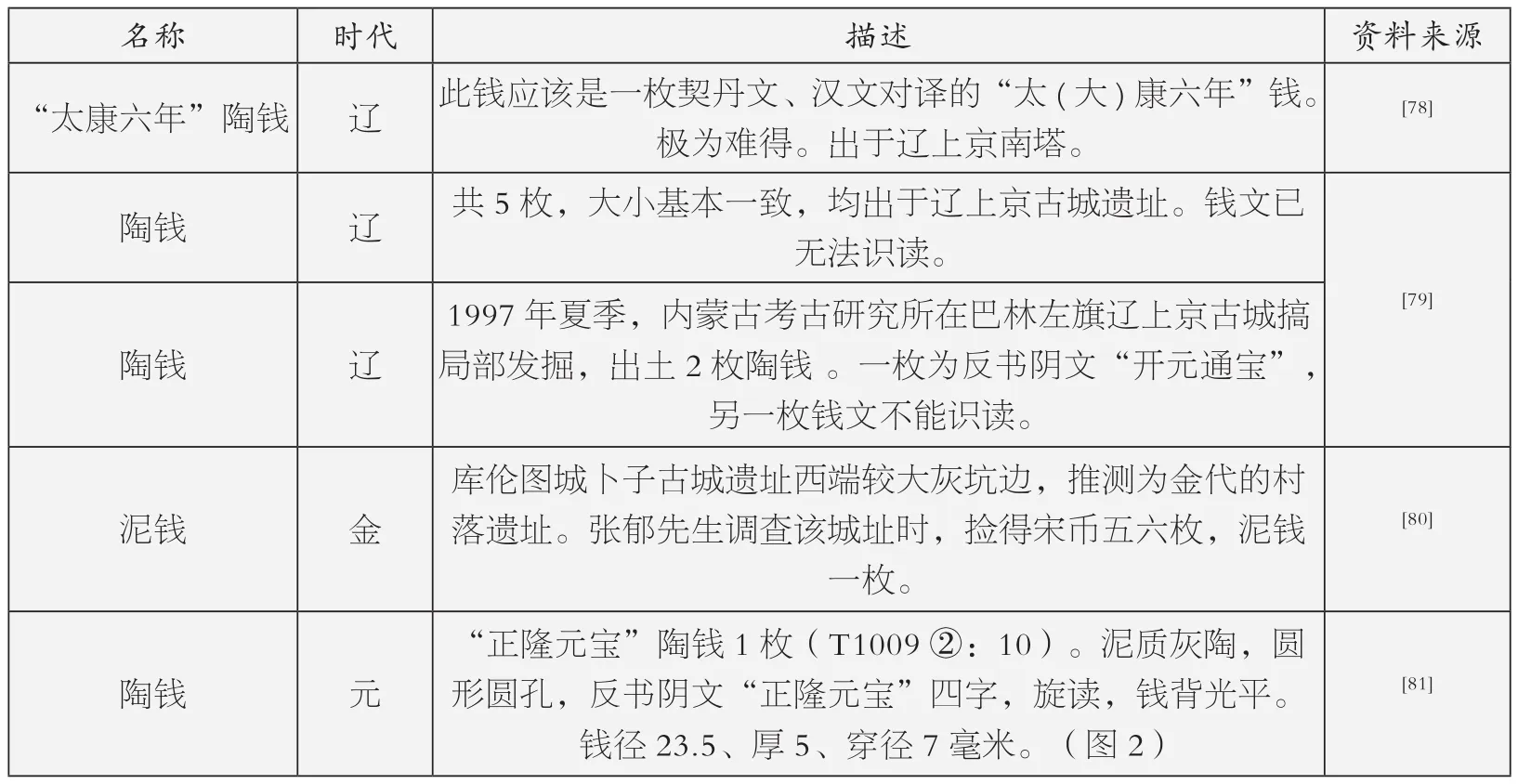

名称 时代 描述 资料来源泥金饼 汉宣帝至王莽15枚,出自张M6,形制相同。整体似一隆起的烧饼,顶端内凹,下弧面有五道弦纹,上弧面饰菱形网格纹,交合处以泥点点实。张M6:24,底径60,高22毫米。泥半两 西汉早期 出自张M7,与泥土胶着在一起不便分开,故其数量不清。字迹模糊,但仍可辨认“半两”字样。直径25、孔径10毫米。[19]泥五铢 元狩五年至昭宣之际出自枫M24。与泥土胶着在一起不便分开,故其数量不清。面、背均有周廓,“五铢”二字清晰,字体结构宽松,“五”字交叉两笔斜直,上下两笔不出头,“铢”字无“金”旁。直径26、孔径9毫米。郢称 汉初-文景之际均为模制。方形,版内分十六小格、格内印篆体阳文“郢称”二字,有的直书,有的横书,整版涂一层黄粉,以象征实物。茶9:17,长60、宽60、厚5毫米。“两”版模制,多已破碎,形制可分为二种。一种格式仍模仿郢称,分十六小格,格内印阳文“两”字;另一种版内分四大格,格内印阳文“两”字。无字版 西汉早中期 形同郢版,唯格内无字,印网状纹。半两 西汉早中期 模制,大体可分为三式。五铢 西汉中期 模制,“五”字交股斜直,“铢”省金字旁,笔划方折。茶15:11,直径28、穿边长13、厚3毫米。文景之际-武帝元狩五年[20](图 4)泥金版 西汉早中期模制,整版敷施金粉。桐39:3,破碎不全。长约45、宽44、厚4毫米。阳文“金”字。茶13:21,长55、宽34、厚5毫米。阳文“千金千两”。泥锭 西汉早中期 泥锭 出土于四座墓,分四式。泥钱 西汉早期 不详泥金饼 西汉早期 不详泥钱 西汉中晚期 不详泥金饼 西汉中晚期 不详[21]泥钱 西汉中晚期2枚,泥质灰陶,质地酥软,烧制粗糙。标本1:ZM10-1:1,圆形方孔钱,直径23、穿径8毫米;标本2:ZM10-1:2,圆形方孔钱,直径24、穿径7毫米。[22]泥金饼 西汉后期出于122、213两墓中。模制,一面凸起,另面平,凸起的一面有花纹,上面往往染着黄色及白色大约是象征着金饼及银饼的意思。本期墓中所出的泥金饼其形状、尺寸、颜色、制法等和西汉后期墓中出的完全相同,可参考西汉后期的图版。[23]泥五铢 西汉晚期 四百余枚,散见于M2B器物群的东南角,估计原置陶瓮内,陶瓮被压碎后散出。一面印“五铢”两字,反文;另一面平,粗糙。[24][25]陶钱 西汉晚期 系细泥质陶,火候不太高,灰色,无廓,阳文“朱”字旁无“金”字旁,直径22、厚2、孔宽8毫米。[26][27][28]泥金饼 西汉晚期80余枚。分别出于M3、M4。泥质,稍经火烧制,易于破碎。均饰卷云纹。可分二式。Ⅰ式:平底实心。M4:20,底径50、高15毫米;Ⅱ式:平底内凹。M3:15,底径60、高22毫米。[29]泥钱 西汉晚期 约300枚。出土于M4,形同“五铢”,无文。径约20毫米。

名称 时代 描述 资料来源泥钱 西汉晚期数千枚,圆形,方孔。正面模印钱文“五朱”,其中“朱”字未见“钅”字旁,应为“铢”字的简写,背面平整。标本M3:26-1,直径28、厚6毫米。[30]泥金饼 西汉晚期 16件,圆饼形,底平,背面隆起。周身饰卷云纹。标本M3:15-1,直径54、高16毫米。泥钱 西汉晚期 约70枚,74:23呈圆形,方孔,无外廓,亦无文字。胎质赭灰。直径24毫米。泥五铢钱 西汉晚期 扁圆无廓,方孔。字形如武帝五铢。M1:28直径25毫米。与宣帝铜五铢钱共存。泥金饼 西汉晚期 3件,3墓出土。2:27作圆形,凸面模印云纹,平底。泥钱 西汉 泥钱 在25座墓中均有出土,上面有“半两”(F·M4出土)、“五铢”字样,形制作圆形,穿孔作正方形。 [32]陶字块 西汉 作方块形,上面印成四格九格不等,格中印着“两”字或“金”字,字均凸起,作篆体。陶半两 西汉 1万余枚,另有100余枚曲尺形铜片,亦可能是货币。 [33]陶币 西汉晚期-东汉早期 10件,五铢钱形。陶质酥软,出土时几成泥状,无法复原。 [34]泥钱 西汉晚期或稍晚 放置于泥盆M5:18中,数量不详 [35][31]陶钱 新莽至东汉初9枚,泥质灰陶,质地较硬,均为火烧。方穿,郭边和钱文全为阴文。有钱文的6枚,只显穿孔和郭边的3枚。其中五铢陶钱3枚。外径24-25、厚7-11毫米,正面有阴文“五铢”二字,背面无文。“大泉五十”陶钱也有3枚,正面有阴篆文“大泉五十”。其余3枚无钱文。[36]泥钱 钱文“大泉五十” [37][38]陶饼 东汉早期 1件(编号63,标本M63)。红陶,圆弧状,底部直径55、厚20毫米。[39]陶钱 东汉早期 72枚。都是B型五铢,直径24、厚2-8毫米。五铢字体为阴线模印。陶五铢 东汉早中期 15枚,泥质灰陶,圆形圆孔。模印阴文“五铢”二字。标本M256:60,直径24、厚10毫米。[40]陶钱 东汉中期 陶约千枚,泥质灰陶, 圆形,有穿,无钱文,直径15-20毫米 ,厚15-20毫米。[41]泥钱 东汉中期 61枚,灰陶,鼓腹,正面饰有“ 五殊”,背面在孔径外有一内廓,直径 30、厚16、孔径6毫米。[42]泥钱 东汉末期 形体相同,无币文,作圆形,中有圆孔,形似小纺轮。直径25毫米。 [43][44][45]泥钱 汉代 汉代朱氏家族墓 [46]垩钱 东晋 完整的10枚,白色,无字,形与五铢钱近,但厚于五铢钱三倍,皆分布在男棺内的石灰面上。[47][48]冥钱 魏晋十六国 盗扰严重,后室地面散布冥钱及残陶碗。 [49]泥饼 十六国 泥饼,4件。皆圆形,中间有穿孔。直径25、厚8毫米。 [50]泥钱 十六国(大夏)不规整圆形,中心略厚,边缘略薄,中部穿一圆孔。大小不均,直径25-36、厚2-6、孔径3-5毫米。[51]

名称 时代 描述 资料来源泥钱 北魏 在墓室西部放置 1 串泥钱。 [52]泥钱 北魏平城期 M1:19泥制,圆饼状,中间有一圆形穿孔。可能是泥制随葬钱币。直径18、厚8毫米。[53]泥明钱 北朝(493-577) 呈圆形,中间有一小孔,与铜钱造型相似,应为明钱。 [54]泥钱北齐(天宝二年)即551年圆形或近椭圆形,捏制。中部有一小圆孔,扁平或微凸弧。直径27-38、厚3-5毫米。[55]泥钱 北齐 圆形或椭圆形,捏制,呈饼状。中间有小圆孔,灰白色,直径27-38、厚3-5毫米。[56]泥钱北齐(天统五年)569年墓79约出60枚(其中有残破者),制作较工,中部穿有小孔。[57]泥钱 唐(武德八年)625年 墓80出土约30枚,仅制成泥饼状以像铜钱。泥钱 隋 不详[58]泥钱 隋 仅提及 [59]泥钱 隋 手制,圆形,中有小孔,形似五铢。径18-25、厚7-10毫米。据《隋书·高祖纪上》,隋五铢始行于开皇元年九月。[60]泥钱 隋 [61][62]泥钱 隋 [63]泥钱 隋 15枚(M5:7)形制相同。呈不规则圆形,正中穿一圆孔。钱径约 29、孔径 5、厚 6-10 毫米。[64]泥钱 隋 M37:15-1,出土于棺内墓主人胸部;呈不规则圆形,中间厚,边缘薄,正中穿一圆孔。钱径约34、孔径5、厚2-6毫米。[65]泥钱 唐代 身旁常放置几个算盘珠似的泥钱 [66]泥饼 唐睿宗垂拱四年688年 304墓出土三十余件,直径约20毫米。 [67]泥饼 晚唐2枚,均出自M25。捏制,圆形饼状,未经烧制,施白衣,衣已脱落。M25:4,一面光滑,一面粗糙,缘边有疤痕。置于棺内左手位置,以泥代金。直径45、厚9毫米。另一枚残存1/2,厚10毫米。[68]陶瘗钱 北宋晚期2枚,陶质方孔,皆反书阴文。一为“绍圣元宝”,泥制红陶,径23,穿径5、厚3-5毫米,背穿下一阴刻俯月纹,残重3.2 克;另一为“祥符通宝”,泥制红褐陶,径23、穿径6、厚4-6毫米,光背,重约4克。[69]泥钱 金代中期 土黄色,分别为略大的“崇宁重宝”和较小的“大定通宝”。皆反模而成,中间穿孔,粗糙。出于名堂之内。[70][71]泥钱 明代出于墓室西南角,呈横“9”字形置放。60枚泥钱中夹杂有11枚铜钱。为省陌一串。泥钱用红胶泥土做成,穿绳已朽,直径25-35、厚5-13毫米。[72]泥钱 明代 泥质冥钱1串,盘置于碗内,可辨清者24枚,形制同于墓内出者。

由此可见,起初随葬泥钱的葬俗流行于战汉时期的楚地及其周边地区。后来发展到其他地区,在湖南、上海、浙江、江苏、河南、陕西、甘肃、山东均有发现。王仲殊认为随葬泥钱“并不是墓主人的节约,而是一种风俗。马王堆汉墓随葬大量珍贵的器物,但却用泥钱来代替铜钱,便是最好的说明”[73]。到了东汉,出土泥钱的墓葬,以及出土泥钱的数量均大幅度下降。是何种原因致使泥冥钱渐趋衰落呢?其首要原因是造纸术的改进。造纸术的改进导致纸冥钱的产生,并开始取代泥冥钱。然而,纸冥钱取代泥冥钱并非一蹴而就的,而是经过了漫长的时间。在以后上千年的时间里,泥冥钱仍然存在,但越来越少。由于纸冥钱不易保存,考古发现较少,仅在新疆地区有发现,本文不做深入探讨。

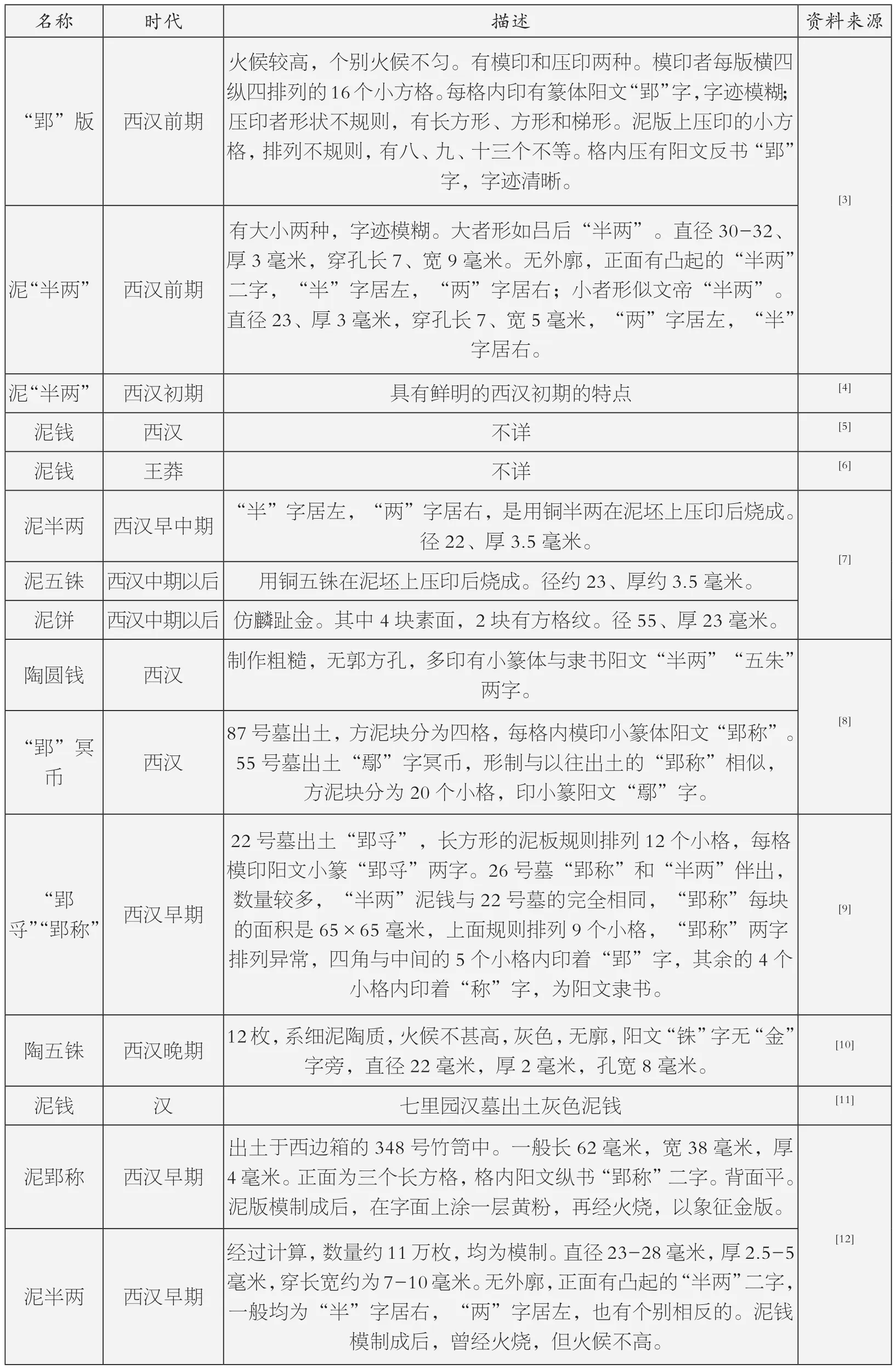

图1 湖北阳新县半壁山一号战国墓出土陶质冥币(长75、宽50毫米)

2.泥货币钱

2006年4月,在舟山市东部朱家尖镇发现的古代钱币窖藏,出土了梁敬帝时期(555-557年)“对文五铢”陶钱。由于陶钱与大量的流通货币伴出,并非墓葬中出土。因此,排除是“冥钱”的可能,应该是流通货币[74]。

晚唐至五代十国的百余年间,政权割据,军阀林立,经济封锁,社会动荡,赋税繁重,民不聊生,社会各方面遭到严重破坏。在货币上表现为争相铸币,货币种类多达数十种[75]。币材甚为粗糙,甚至制造泥钱。唐末割据幽州的地方军阀刘仁恭,以墐泥造钱,令其流通。《旧五代史》卷一百三十五记载“(刘仁恭)师道士王若讷,祈长生羽化之道。幽州西有名山曰大安山,仁恭乃于其上盛饰馆宇,僭拟宫掖,聚室女艳妇,穷极侈丽。又招聚缁黄,合仙丹,讲求法要。又以墐泥作钱,令部内行使,尽敛铜钱于大安山巅,凿穴以藏之,藏毕即杀匠石以灭其口。”[76]其中记载“又以墐泥作钱,令部内行使”,有的学者引用为“又以墐泥作钱,令内部行使”。虽一字之差,但语意或有不同。此中“部内”的范围不易确定,应该指的是刘仁恭、刘守光父子统治的区域之内。总之,这种墐泥制作的钱为通行货币无疑。后唐明宗曾斥“刘仁恭顷为燕帅,不在藩条,辄造泥钱,号为山库。殊非济物,一向害人,丑状寻除,恶名犹在。”[77]由此可见,刘仁恭所造泥钱对政治、经济造成巨大破坏。

3.泥玩具钱

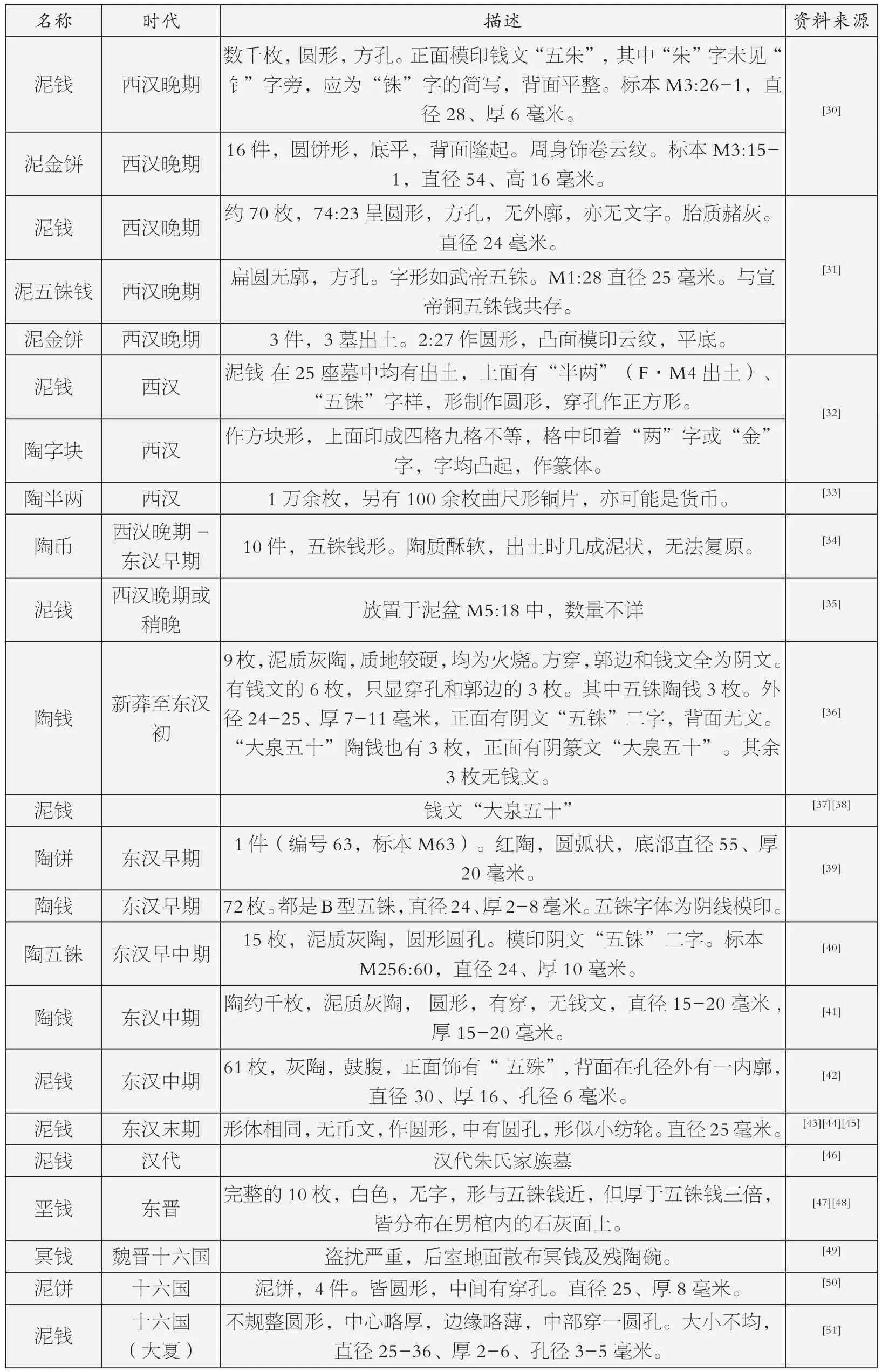

近年来,在一些古城遗址或普通聚落遗址中,出土了一些泥钱。 形制为圆形,穿孔,略厚于铜钱,反书阴文。因其不是出土于墓葬,首先排除泥冥钱的可能。再考虑其时代背景,应该也不是流通泥钱。最后,根据其钱文,排除其为医用泥钱的可能。这类出土泥钱,暂定为泥玩具钱。现将出土的泥玩具钱整理如下:

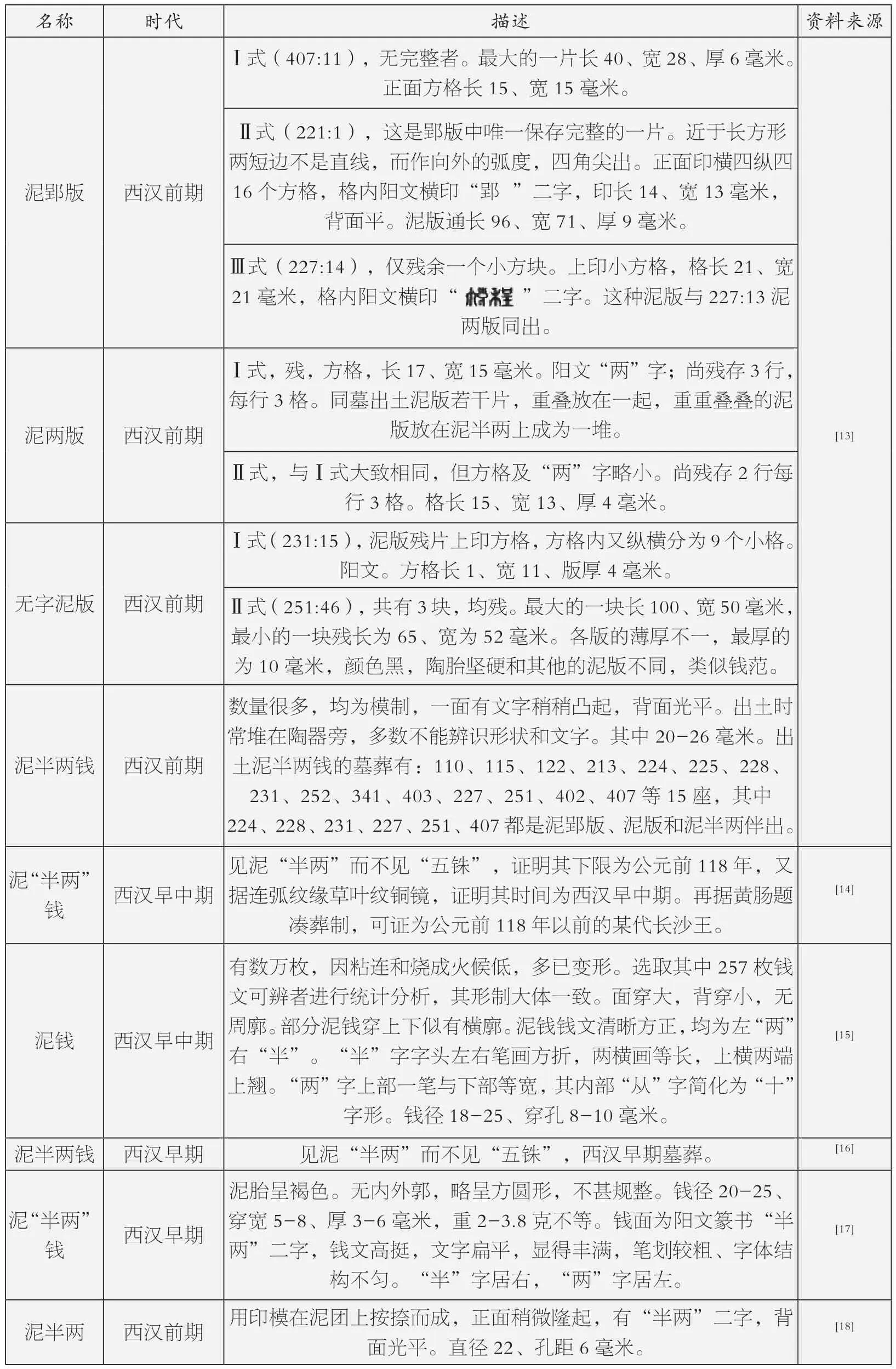

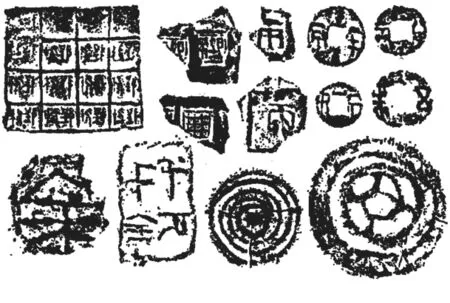

名称 时代 描述 资料来源“太康六年”陶钱 辽 此钱应该是一枚契丹文、汉文对译的“太(大)康六年”钱。极为难得。出于辽上京南塔。[78]陶钱 辽 共5枚,大小基本一致,均出于辽上京古城遗址。钱文已无法识读。[79]陶钱 辽1997年夏季,内蒙古考古研究所在巴林左旗辽上京古城搞局部发掘,出土2枚陶钱 。一枚为反书阴文“开元通宝”,另一枚钱文不能识读。泥钱 金库伦图城卜子古城遗址西端较大灰坑边,推测为金代的村落遗址。张郁先生调查该城址时,捡得宋币五六枚,泥钱一枚。[80]陶钱 元“正隆元宝”陶钱1枚(T1009②:10)。泥质灰陶,圆形圆孔,反书阴文“正隆元宝”四字,旋读,钱背光平。钱径23.5、厚5、穿径7毫米。(图2)[81]

《帝京景物略》记载“是月,小儿以钱泥夹穿而干之,剔钱,泥片片钱状,字幕备具,曰泥钱。画为方城,儿置一泥钱城中,曰卯;儿拈一泥钱远掷之,曰撇。出城则负,中则胜,不中而指杈相及,亦胜,指不及而犹城中,则撇者为卯。其胜负也以泥钱。别有挑用苇,绷用指者,与撇略同。有撇用泥丸者,与钱略同,而其画城廓远”[82]。这种泥钱还可“用以代钱,以付他种游戏胜负的代价,每一个铜钱,可换泥钱五十个。”[83]此外泥钱还有多种玩法,比如滚泥钱、榻泥钱、倒遥等等。其中,制作泥钱的过程,称为“脱泥钱”:选择好的胶泥;是将胶泥摔软摔熟;用两个大小相同的铜钱,将胶泥夹在中间,从铜钱的方孔穿筷子作轴,在平板上前后滚动,同时用两侧铜钱挤压中间泥块,形成铜钱大小的圆形泥块,并有反印钱文;将泥钱阴干。这种方法因时因地略有差异,但是大致相同。

4.医用泥钱

古代中医学有一种针灸器具,亦称之为泥钱,其法称为“泥钱灸”,是艾灸的一种施灸方法。即以泥土制成略厚于铜钱的泥块,中间穿孔,置艾于其上施灸[84]。其制作方法可能与“脱泥钱”相仿。《针灸易学》卷上载“用泥钱五个,俱内空三分,周流换之,上着艾如楝子大,灸急疼方去,内有汗起泡为妙”。泥钱、灸板及灸罩的出现,标志着灸器已从代用品向专用器方向进了一步[85],对针灸医学有着十分重要的意义。

图2 乌兰察布市卓资县庙坡底遗址出土泥钱(直径23.5毫米)

二 泥冥钱的产生及其功能

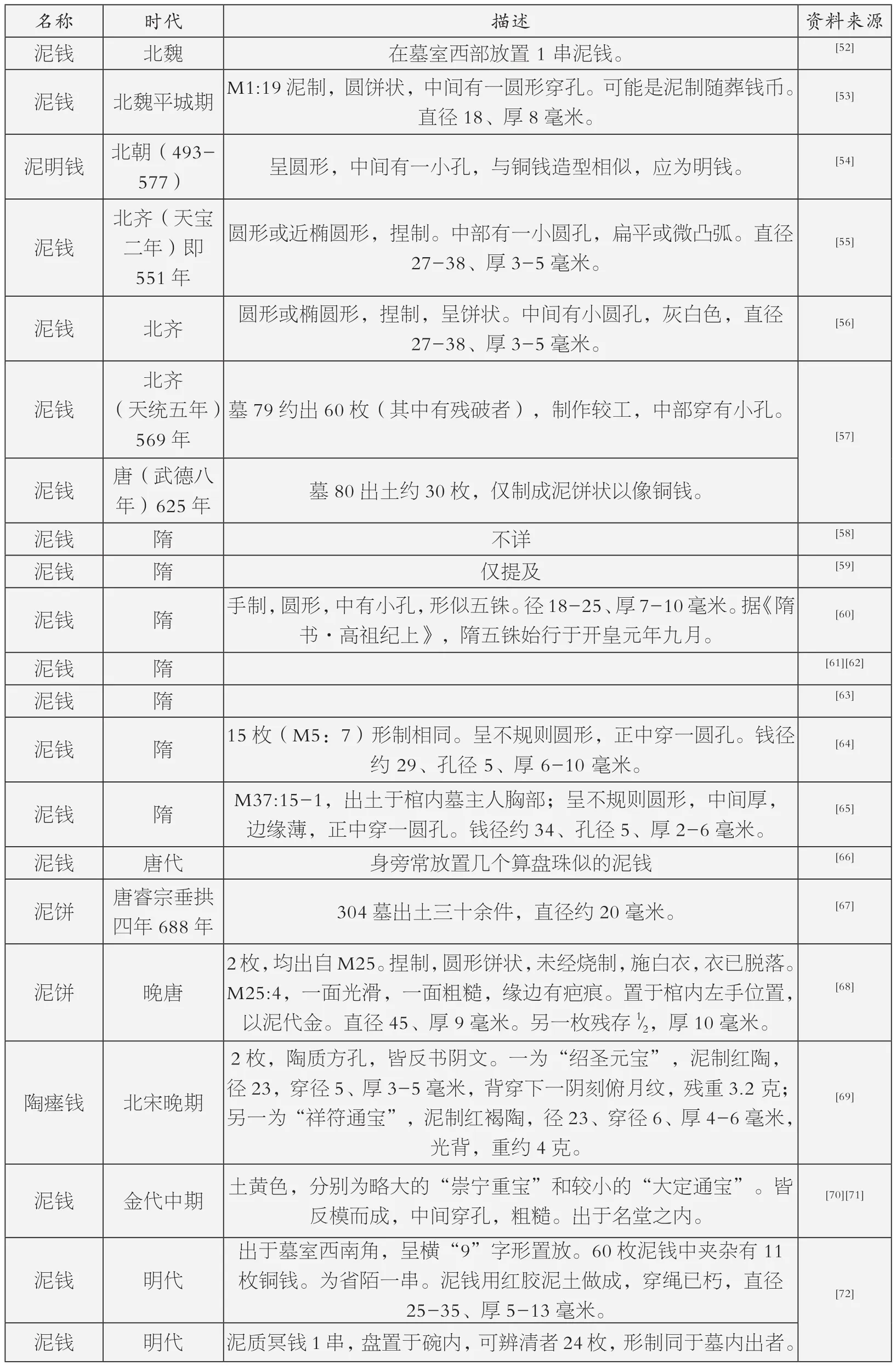

中国古代的丧葬习俗具有浓厚的宗教迷信色彩。古人认为,灵魂独立于身体而存在,所以不会随着肉体的死亡而死亡,永恒存在。其存在的形式,即为“鬼”,而其存在的世界,即为“冥界”。既然有鬼和冥界,古人对待鬼的原则是:事死如生。因此,中国的丧葬文化,既重视尸体的安葬,又特别重视对“灵魂”的各种安排。而这些安排,则通过世间社会结构来臆想灵魂世界的社会结构,是世间社会结构的虚幻反映,是现实世界真实情况的摹写。在死者的世界过着类似于世间的生活,也需要生产和生活的必需品,在这样的观念下,便产生了模仿实用器物,专为随葬而制作的冥器。而冥钱则是模仿钱币,专为死者准备,通行于冥界和鬼神之间的一种“货币”。中国古代的泥冥钱和纸冥钱便是起着这样的作用。随葬泥冥钱始于战国时期的楚墓,其中发现的仿郢爰的泥版和包金银箔的铅饼是迄今所知最早的冥币[86]。大量使用泥冥钱作为随葬品是长沙地区汉墓的一大特点,尤其是西汉时期墓葬。前文所述长沙马王堆一号汉墓、长沙象鼻嘴一号汉墓都出土了大量的泥冥钱。西汉前期随葬的泥冥钱以泥半两和泥郢称为最多(图3)。汉武帝于元鼎四年(前113)下令禁止郡国铸钱,把各地私铸的钱币运到京师销毁,将铸币大权收归中央。元狩五年(前118)以后,铸行五铢钱,墓葬中随葬的泥冥钱随之发生了变化,泥五铢、泥金饼,泥半两相对减少了。

图3 长沙马王堆一号汉墓出土泥半两和泥郢称(郢称长62、宽38毫米)

关于死人用泥钱的说法,在志怪古籍和宗教经典中均有记载。“‘冥吏追汝,使我先。’见吏在旁,昏暗如夜,极望有明处,有桥,榜曰‘会明’。人皆用泥钱,桥极高,有行桥上者”[87]。《太上洞玄灵宝往生救苦妙经》也有“三念亡人甚可怜,一入圹中难见天。道场建立不肯施,四时八节得泥钱”之句。

由此可见,灵魂和冥界的观念由来已久,具有十分浓厚的宗教色彩。而泥冥钱是为死者准备到冥界使用而制作和埋藏的,在古代中国持续了相当长的时间。最终完全被纸冥钱所取代。这种随葬冥币的习俗一直延续至今。

图4 长沙西郊桐梓坡汉墓出土泥钱(泥五铢直径28毫米)

三 泥货币钱的影响

当货币不按实际价值流通时,实质上只是价值符号,与纸币无本质上的区别,因而会引发通货膨胀。中国古代的金属货币膨胀既是属于此种情况。当统治者铸行不足值的恶钱,使得货币成为价值符号,于是产生通货膨胀。南朝萧梁普通四年至敬帝太平二年(523-577),因侯景之乱,“国库空,行铁钱,交易者以车载钱,论贯用,不计数。”可能正是在这种情况下,统治者有意为之,亦或是民间私铸,出现了上文述及的“对文五铢”陶钱。不管是何种情况,都与当时的通货膨胀有关。而五代刘氏父子铸行泥钱,史料虽有记载,但也很少。《旧五代史》、《资治通鉴》、《新唐书》中有只言片语,且内容大致相同。这种泥钱的制作方法、形制及币值已无从考证。但是,这种不足值的恶钱流通,势必引发通货膨胀。刘氏父子铸行泥钱的时间较短,并未留下过多记载,因此其发生通货膨胀的具体情况,不得而知。从商品经济发展的规律来看,泥钱不具备充当货币的条件。强制推行泥钱,会造成货币贬值、通货膨胀,使得钱贱物贵,市场经济混乱。

四 结语

本文列举了四种古代的泥钱。为什么古人会用泥土制作各种各样的“钱”呢?首先,是因为古人的各种需要,不管是随葬,亦或是流通货币、玩具、针灸器具,都是因为古人需要;第二,是因为泥土的易塑性和易得性,相较于金属、玉石、骨角、漆木,泥土具有更强的易塑性和易得性。古代的诸多物质文化,都多少与泥土有关。从制造材质和制作工艺方面观察,中国古代的物质文化史,是以泥土为主,或泥土为辅创制各种古人所需器物的历史,因而“泥钱”的出现也就不难解释了。

注释:

[1] 朱伟峰、钱公麟:《湖北阳新县半壁山一号战国墓》,《考古》,1994年6期。

[2] 刘廉银、宁杰:《湖南常德县清理西汉墓葬》,《考古》1987年5期。

[3] 单先进、熊传新:《长沙象鼻嘴一号西汉墓》,《考古学报》1981年1期,126页。

[4] 陕西省考古研究所配合基建考古队:《陕西临潼骊山床单厂基建工地古墓葬清理简报》,《考古与文物》1989年第5期。

[5] 张罗:《长沙市岳北乡银盆岭出土了大批文物》,《文物工作导报》,《文物参考资料》,1957年第11期。

[6] 吴铭生:《长沙郊区发现王莽时期的墓葬》,《文物参考资料》,1954年第3期。

[7] 王正书:《上海福泉山西汉墓群发掘》,《考古》1988年8期。

[8] 《湖南长沙纸圆冲工地古墓清理小结》,《考古通讯》,1957年第5期。

[9] 《长沙西汉墓发现“郢寽”“郢称”》,《考古通讯》,1956年第6期。

[10][26]黄增庆:《广西贵县新牛岭第三号西汉墓葬》,《文物参考资料》,1957年,第2期。

[11] 河南省文物局编:《河南文物》下册,郑州,文心出版社2008年,1857页。

[12] 湖南省博物馆、中国科学院考古研究所编:《长沙马王堆一号汉墓》,文物出版社,1973年,126页。

[13][23]中国科学院考古研究所编著:《中国田野考古报告集考古学专刊丁种第二号 长沙发掘报告》,科学出版社,1957年,80-82页。

[14] 王巍主编,赵晓华供稿:《望城县风盘岭一号汉墓》,《中国考古学年鉴 2009》,351页。

[15] 赵晓华、张景尧:《湖南长沙风盘岭汉墓发掘简报》,《文物》,2013年6期。

[16] 王巍主编,何佳供稿:《长沙市谷山村窑圹山汉代墓群》,《中国考古学年鉴 2009》,352页。

[17] 中国考古学会编;龙福廷供稿:《郴州市出土泥质“半两”钱》,《中国考古学年鉴1998》,188-189页。

[18] 广西自治区博物馆编:《广西考古文集》,文物出版社,2004年,238-256页。

[19] 张春龙、杨志勇、张涛、周明:《湖南洪江市黔城镇张古坳、枫木坪西汉墓发掘简报》,《南方文物》,2008年4期。

[20] 宋少华:《长沙西郊桐梓坡汉墓》,《考古学报》,1986年1期。

[21] 龙军:《湖南湘潭:西汉古墓群众文物出土》,《光明日报/2012 年/9 月/20 日/第 005 版 文化新闻》。

[22] 张大可、罗英典:《长沙市宁乡县大夫堂汉墓群调查简报》,《湖南博物馆馆刊》,第十辑,长沙,岳麓书社,2013年,77页。

[24] 广西壮族自治区文物工作队:《广西合浦县堂排汉墓发掘简报》,《文物资料丛刊 4》,文物出版社1981年, 46-56页。

[25][27]第二届中国与东南亚民族论坛编委会编:《第二届中国与东南亚民族论坛论文集》,北京,民族出版社 , 2007年,70页。

[28] 广西壮族自治区文物工作队编:《广西考古文集 第二辑 纪念广西考古七十周年专集》,南宁,广西人民出版社,1993年,63页。

[29] 贺兴武、向新民、 愚如:《湖南衡阳市凤凰山汉墓发掘简报》,《考古》,1993年3期。

[30] 黄朴华、雷永利、夏笑容、曹德清、李建伟、肖静华、袁外发、高铁:《湖南长沙识字岭西汉墓(M3)发掘简报》,《文物》,2015年10期。

[31] 周世荣编著:《湖南古墓与古窑址》,岳麓书社,2004年,58页。

[32] 李正光、彭青野:《长沙沙湖桥一带古墓发掘报告》,《考古学报》,1957年4期。

[33] 张敏、孙庆飞:《仪征市张集西汉墓》,《中国考古年鉴》,1990年,206页。

[34] 许超、王力军、雷少:《浙江奉化南岙石菊花地墓群发掘简报》,《南方文物》,2011年4期,49页。

[35] 南京市博物馆:《南京考古资料汇编一》,492页。

[36] 河南省文物考古研究所:《南阳瓦房庄汉代制陶、铸铜遗址的发掘》,《华夏考古》,1994年1期。

[37] 韩玉祥、李陈广主编;南阳汉画馆编著:《南阳汉代画像石墓》,河南美术出版社 , 1998年,14页、82页。

[38] 南阳市文物研究所;唐河县文化馆:《河南唐河白庄汉画像石墓》,《中原文物》,1997年4期。

[39] 张新强、曹新洲、乔保同:《南阳中建七局机械厂汉画像石墓》,《中原文物》1997年4期。

[40] 蒋宏杰、张海滨、王明景、王艳、王丽丽、宋煜辉、刘小兵、李翼、付建刚:《南阳市一中M195、M256汉墓发掘简报》,《中原文物》,2012年4期。

[41] 徐俊英:《南阳汽车制造厂东汉墓发掘简报》,《华夏考古》,1998年1期。

[42] 蒋宏洁、鞠辉:《南阳市人民北路汉墓发掘简报》,《华夏考古》,1999年3期。

[43] 南阳地区文物队:《方城党庄汉画像石墓》,《中原文物》,1986年第2期。

[44] 韩玉祥、李陈广主编;南阳汉画馆编著:《南阳汉代画像石墓》,郑州,河南美术出版社 , 1998年,178页。

[45] 王建中著:《汉代画像石通论》,紫禁城出版社,2001年,271页。

[46] 中国考古学会编;张立、华国荣、顾苏宁供稿:《江宁县湖熟汉代家族墓地》,《中国考古学年鉴1990》,207页。

[47] 南京市文物保管委员会:《南京老虎山晋墓》,《考古》,1959年6期。

[48] 陆锡兴:《汉魏以来之泥冥钱》,《南方文物》,2010年3期。

[49] 吴荭:《甘肃高台县骆驼城墓葬的发掘》,《考古》,2003年6期。

[50] 刘卫鹏;赵旭阳:《陕西咸阳市头道塬十六国墓葬》,《考古》2005年6期。

[51] 李少兵、索秀芬:《内蒙古乌审旗郭家梁大夏国田焽墓》,《文物》,2011年3期。

[52] 索秀芬、李少兵:《内蒙古乌审旗郭家梁村北魏墓葬发掘简报》,《中原文物》,2012年1期。

[53] 尹刚:《山西大同下深井北魏墓发掘简报》,《文物》,2004年5期。

[54] 张光明、李剑:《临淄北朝崔氏墓地第二次清理简报》,《考古》1985年3期。

[55] 山东省文物考古研究所:《山东临朐北齐崔芬壁画墓》,《文物》,2002年4期。

[56] 孙秉明主编;临朐县博物馆编:《北齐崔芬壁画墓》,文物出版社,2002年,7页。

[57] 河南省文化局文物工作队:《一九五五年洛阳涧西区北朝及隋唐墓葬发掘报告》,《考古学报》1959年第2期。

[58][62]宋伯胤:《卜仁墓中的隋代青瓷器》,《文物参考资料》,1958年,第8期。

[59] 李济:《国立中央研究院历史语言研究所专刊之十三中国考古学报(即田野考古报告) 第二册》,72页。

[60] 中国社会科学院考古研究所安阳工作队:《安阳隋墓发掘报告》,《考古学报》1981年3期,391页。

[61] 石璋如:《小屯的文化层》,《六同别录》(上),1945年。

[63] 石璋如:《殷墟最近之重要发现,附论小屯地层》,《中国考古学报》,1947年2期。

[64] 张小丽、赵晶、朱连华:《隋韦协墓发掘简报》,《文博》,2015年3期。

[65] 李岗、袁明、李举纲、靳拉田、胡春勃、韩民兴、宋建华、李宏涛、张明惠、宋俊荣:《西安南郊隋苏统师墓发掘简报》,《考古与文物》,2010年3期。

[66] 夏鼐:《老爷庙唐代墓葬的清理》,《考古通讯》,1955年第2期。

[67] 新疆维吾尔自治区博物馆:《新疆吐鲁番阿斯塔那北区墓葬发掘简报》,《文物》,1960年6期。

[68] 石磊、阎毓民:《西安西郊枣园唐墓清理简报》,《文博》,2001年2期。

[69] 郑博阳:《山东莱阳发现北宋陶瘗钱》,《中国钱币》2002年1期。

[70] 山西省考古研究所,汾阳市文物旅游局,汾阳市博物馆编著:《汾阳东龙观宋金壁画墓》,文物出版社,2012年,211页。

[71] 王俊、畅红霞:《2008年山西汾阳东龙观宋金墓地发掘简报》,《文物》,2010年2期。

[72] 孟繁峰、徐海、张春长:《南良都战国、汉代遗址及元明墓葬的发掘》,《井陉文史资料 第五辑》 ,287页。

[73] 王仲殊:《汉代考古学概说》,北京,中华书局,1984年,100页。

[74] 盛观熙:《 浙江首次出土萧梁“对文五铢”陶钱》,《中国钱币》,2006年3期。

[75] 王振华、郝福祥:《刘燕铸币与唐末“河北三镇”割据下的政治经济》,《文物春秋》2005年2期。

[76] 薛居正:《旧五代史卷一百三十五》,中华书局,1976年,1802页。

[77] [宋]王钦若等编纂,周勋初等校订:《册府元龟》卷五百一,南京,凤凰出版社,5694页。

[78] 尹建光:《一枚珍奇的“太康六年”陶钱》,《内蒙古金融研究》钱币文集(第七辑),2006年。

[79] 康立君:《再谈辽上京古城出土陶钱和瓷钱》,《内蒙古金融研究》钱币文集(第六辑),2006年。

[80] 张郁:《内蒙古大青山后东汉北魏遗址调查记》,《考古通讯》,1958年,第3期,19页。

[81] 宋国栋、曹鹏、李春雷、马婧、马艳:《乌兰察布市卓资县庙坡底遗址发掘简报》,《草原文物》,2016年2期。

[82] [明]刘侗,[明]于奕正著;孙小力校注:《帝京景物略》,上海古籍出版社,2001年,102页。

[83] 凌纯声等著:《国立中央研究院历史语言研究所单刊甲种之十八 湘西苗族调查报告》,北京,商务出版社,1947年,235页。

[84] 高忻洙等主编: 《中国针灸学辞典》,南京,江苏科学技术出版社,2010年,463页。

[85] 林昭庚著:《针灸医学史》,北京,中国中医药出版社,1995年,300页。

[86] 中国大百科全书编辑委员会:《中国大百科全书·考古卷》,中国大百科全书出版社,1986年,673页。

[87] [宋]苏轼著;李之亮笺注:《苏轼文集编年笺注诗词附十》,成都,巴蜀书社,2011年,224页。