狗与蛙:盘瓠神话分化与演变的语音分析

吴晓东

本文所涉及的盘瓠神话在艾伯华的《中国民间故事类型》中列为“41.狗的传说”,他将故事概括为:(1)有个皇帝与敌国打仗,不能战胜敌人。(2)他许诺,谁能斩敌酋首级来献,就把公主许给他。(3)一只狗咬死敌人的头领,将首级献来,并要求纳公主为妻。(4)在公主的催促下,皇帝允婚。(5)她偕狗迁往山区。(6)她的孩子们相互结了婚,他们成为一个家族的祖先。①[德]艾伯华著:《中国民间故事类型》,王燕生、周祖生译,北京:商务印书馆,1999年,第77页。与盘瓠有关的神话还有其他类型,本文暂不讨论。

盘瓠神话主角有两种动物出现,即狗和蛙。以狗为主角的文本大家都比较熟悉,但以蛙为主角的文本也有一些。笔者在海南岛调研时便从五指山市南圣镇什拱村访谈村民陈秀兴那里听来这样一个故事:以前两个国家打仗,其中一个没能打赢,即将被占领,国王出榜悬赏,谁能把敌人首领的头颅砍下来,就把第三个女儿嫁给他。一只蛤蟆揭了榜,它把三篼豆子一撒,全部变成了兵。蛤蟆嘴巴是吐火的,熊熊火焰把那个国家烧了。最后回来,国王把三女儿嫁给了蛤蟆。②陈兴秀讲述,吴晓东记录。采录时间:2012年4月1日;采录地点:海南省五指山市南圣镇什拱村。广西天峨县壮族神话《蛙婆节》③参见《蛙婆节》,载《中国民间故事集成·广西卷》,北京:中国ISBN中心,2001年,第342页。也属于这一类型神话。

下文试图从语音来阐释为什么盘瓠神话会出现主角为狗与蛙的现象,以及狗咬敌首情节的来源。

一、盘瓠神话诸名称

蚕马神话的故事情节与盘瓠神话极为相似,笔者曾经撰有《从蚕马神话到盘瓠神话的演变》一文以论证盘瓠神话来源于蚕马神话。早期的蚕马神话,马是没有名字的,在长期的演变过程中,古人将马这一角色改变为人,并与女子一起附会到中原神话中最著名的人物,即伏羲女娲,使男女主角各获得一个具体的名字。从目前见到的材料来看,盘瓠神话中的主角除了称为盘瓠之外,还被称为邦尕、翼洛、更狗、伏羲。这些名称都由伏羲女娲名称早期的语音演变而来。以下对此做一些阐释。

伏羲女娲简称羲娲,这是名称的核心词。“伏”“女”是修饰“羲”“娲”的,古无轻唇音,“伏”由“博”演变而来,是“大”的意思,从“榑、傅、缚”等与“博”同声旁的字可以看到由b①本文注音时未加[ ]的为汉语拼音,加[ ]的为国际音标。变f的语音演变规律。

羲,《说文解字》云:“从兮義聲”,②(汉)许慎撰:《说文解字注》(上),(清)段玉裁注;许惟贤整理,南京:凤凰出版社,2015年,第362页。说明羲、義原来是同音字。“義”以“我”为声旁,现在读wo。娲以“呙”为声旁,“呙”除了读wai、he、wa、gua、guo之外,还可读wo,可见“羲”“娲”具有同一语源,羲就是娲,娲就是羲。那么“羲娲”是什么意思呢?笔者在《中原日月神话的语言基因演变》一文中论证过,“羲娲”是“羲和”的异写,加上汉画像伏羲总是伴随着太阳,女娲总是伴随着月亮,所以说,“羲娲”是日月的意思。

按照宋金兰的观点,古人将日月视为天的眼睛,“日”“月”都是由“眼睛”一词演变而来。③宋金兰:《汉藏语“日”“月”语源考》,《汉字文化》,2004年第4期。所以,“羲”“娲”都是眼睛的意思,也具有日和月的意思。再往上追溯,眼睛被古人视为脸上的孔洞,目前“眼”依然具有孔洞、窟窿的义项,如炮眼、泉眼等等。所以,无论是眼、睛,还是日、月,都可能是由窟、孔这类词的古音发展而来的。正因为如此,早期的日与月都具有眼睛的意思,不严格区分,这导致了“羲”“娲”的神格处于一种不确定的状态,羲保留有太阳神的元素多一点,娲保留有月亮神的元素多一点。不过两者时常有交错的时候,比如有后羿(羲)射日之说,也有女娲射日之说;有伏羲为太阳的说法,也有常仪(羲)为月亮的说法。

从羲娲这两个字的语音,可以看出盘瓠神话为什么主角的名称为伏羲、盘瓠、邦尕、翼洛、更等。笔者在《盘瓠神话源于中原考》一文已经涉及到这个问题,这里做进一步补充。

先看看“伏羲”这一名称。“羲”是伏羲的名,“伏”是由表示伟大的“博”演变过来的。蚕马神话将主角附会到“羲”这个名称之后,构成了伏羲成为盘瓠神话的主角。在河南淮阳,流传有《伏羲的来历》,说的是淮阳这地方原来叫宛丘,曾经被房黄王侵略。宛丘国的兵死了很多,粮食也快没了,宛丘王很着急,就许诺谁能退敌就把女儿许配给他。第二天,一条大黄狗卧在蔡河里的一只白龟上,它施法刮起大风,把房黄王的兵刮起来都摔死了,挽救了宛丘国。不得已,宛丘王只好将女儿嫁给大黄狗。一个大臣献计说,把黄狗扣在大缸里七七四十九天,就能变成人。公主心急,还差一天的时候,她揭开了大缸,结果狗头已经变成了人头,但身子还是狗身。“这人头狗身的人叫啥呢?半人半狗,狗就是犬,‘人’字和‘犬’字合起来就叫‘伏’吧。他是公主的女婿,公主就喊他‘伏婿’,时间长了,‘伏婿’成了他的官称,后来人们把‘婿’字念转音念成了‘羲’字,‘伏婿’慢慢变成了‘伏羲’。”④参见《伏羲的来历》,载于张振犁编著《中原神话通鉴》,郑州:河南大学出版社,2017年,第217页、218页。

再看看“盘瓠”这一名称。呙,上古音构拟为[kʰʷroːl]⑤除特别说明外,本文的上古音构拟均采用郑张尚芳的构拟。,盘瓠的“瓠”,《说文解字》云:“从瓜夸聲”⑥(汉)许慎撰;许惟贤整理:《说文解字注》(上),(清)段玉裁注,南京:凤凰出版社,2015年,第590页。,而“夸”的上古音构拟为[ kʰʷraː],说明“呙”与“瓠”原来几近同音,盘瓠实际是庖娲的不同文字记录。这是盘瓠神话中主角被称为盘瓠的缘由。另外,“瓠”目前读hu,似乎与“呙”的读音有一定差距,如果参考“和”字,就可以发现这一演变是有规律的。“和”字可读he,同时也读hu,打麻将时牌合乎规定要求了,就叫和(hu)牌了,可见he与hu音有演变关系。同样,“呙”也可读he,那么它演变为hu(瓠)也就不是孤立的,而是具有规律的。由于“瓠”与“护”同音,瑶族有一些《过山榜》文本也用“盘护”来代替“盘瓠”。

“邦尕”。这一名称出现在贵州苗族地区搜集到的文本。“瓠”以“夸”为声旁,“夸”客家话陆丰腔读kua,宝安腔、东莞腔、沙头角腔都读ka,说明ua与a是可以互变的,而g-k的语音演变规律很普遍,比如“咖”既可读ka也可读ga。所以“瓠”与“尕”是相通的,这是为什么在贵州苗族地区被记录成“邦尕(ka)”的原因。“邦”“盘”以及文献中庖娲的“庖”,都是“博”的变异,是不同的文字记录,都是表示伟大的意思,就像后羿也称为大羿,禹也称为大禹一样。

关于“翼洛”。“呙”的另一条语音演变路线是洛,“呙”目前本身也读guo[kwo],以其为声旁的锅、過、埚等字也读guo。“各”这个字在川方言读guo,但以其为声旁的“洛”却读luo,比如“洛阳”。又由于“羲”与“義”同音,这使“羲”被“翼”通假成为可能。两者合起来,便构成了“翼洛”这个名称。流传在湖南湘西的盘瓠神话《神母狗父》便是将盘瓠称为翼洛:“这样,神农便将公主嫁给翼洛。”①《神母狗父》,载于《苗族民间故事选》,上海:上海文艺出版社,1981年,第21页。

最后看看“更”这一名称。在湖南湘西凤凰搜集到的盘瓠神话盘瓠的名称叫“更”:“皇帝家里,养有一只狗,取名叫‘更狗’。这条更狗与众不同,很聪明。”②《奶国马狗》,载于《中国民间故事集成湖南卷·湘西土家族苗族自治州分卷》(上册),内部资料,1986年,第23页。“更”这一名称也没有跳出“呙”的语音演变范围。“更”上古音构拟为[kraːŋ],而“瓠”的声旁“夸”的上古音构拟为[ kʰʷraː],其演变关系比较明显。另外,上文已经说明,“羲娲”都来源于日月,而日月来源于“眼睛”一词,三更半夜的“更”原来读jing,与“睛”同音。

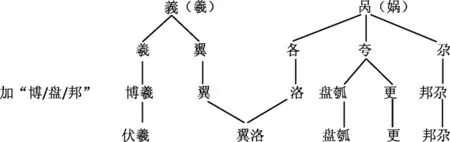

为了直观,下面将演变图示如下:

二、蛙、狗形象的形成

上文从“義呙(羲娲)”的语音演变来阐释盘瓠神话中故事主角名称伏羲、盘瓠、翼洛、邦尕、更的来源,这五个不同的名称,都能通过这种演变解释得通,说明它不是偶然的巧合,也说明把这些名称追溯到“義呙(羲娲)”甚至更远的“日月”“眼睛”“孔”“窟窿”等词汇是可能的。下文试图证明,是同样的语源在语音演变过程中与“狗”“蛙”的语音雷同,才导致盘瓠神话中的主角被说成是狗或蛙。

语音相同而引起关联,是故事发生演变极为重要的原因。这里引一个嫘祖的故事来加以说明。在湖南的临湘县流传有蚕起源的故事,1987年搜集到的《蚕茧的起源》与蚕马神话几乎一致,其梗概是:蚩尤抢走了黄帝的女儿,黄帝许诺谁找回他女儿就将女儿许配给谁。结果是黄帝经常骑的一匹骡子把他女儿救回来了。黄帝反悔,将骡子杀了。骡皮飞起裹走女儿,变成蚕虫。“黄帝为了纪念这事,就把女儿封为‘骡祖’,也就是嫘祖。”①《蚕茧的起源》,载于湖南省文学艺术界联合会编《湖南民间故事集成(一)》,长沙:湖南文艺出版社,2009年,第52页。嫘祖的“嫘”普通话念lei,但在湖南临湘念luo,与骡子的“骡”同音。正因为这一同音,致使蚕马神话的主角马演变成了骡。

嫘祖的“嫘”是从義呙(羲娲)的“呙”演变来的,从呙(guo)、各(guo)、洛(luo)、螺(luo)、嫘(lei)可以看到语音的演变路线。这样的演变不是孤立的,从果(guo)、裸(luo)、摞(luo)、累(lei)等字也可以看出这样的演变。按比较流行的说法,嫘祖是黄帝的妻子,临湘《蚕茧的起源》中的嫘祖演变成了黄帝女儿。黄帝姓姬,“姬”即“義”,从颐和园的“颐(yi)”可以得到证明,“姬”“颐”声旁相同。在号称黄帝故里的河南新郑,有一条河叫姬水,也写成沂(yi)水。可见临湘的《蚕茧的起源》正是把蚕马神话主角附会为“義(羲)、呙(娲)”,在“呙”演变为“嫘”的过程中,因为读音正好与“骡”相同,才导致了故事主角演变为骡。

“娲”“蛙”目前读音本身就相同,都读wa。那么这两个字是后来才同音还是很早就同音了呢?“呙”,上古音构拟为[kʰʷroːl],“蛙”的上古音构拟为[qwraa]。在广西,青蛙称为guai(s),“s”的上古音构拟为[ɡʷroːlʔ]。目前湖南湘西苗语将“蛙”称为gu[ku],与“顾”同音,《天问》有“夜光何德,死则又育?厥利维何,而顾兔在腹?”②谭介甫:《屈赋新编》(下册),北京:中华书局,1978年,第409页。的句子,其中的“顾”指蛙,“顾兔在腹”说的是月亮上有蛙与兔,“顾”的上古音构拟为[kʷaːs],与“呙”的读音之一gua相同。所以,无论是古音还是现代音,“娲”“蛙”都是相同或相近的,这便导致了主角名称附会为“義咼(羲娲)”的盘瓠神话其主角形象是蛙的现象。

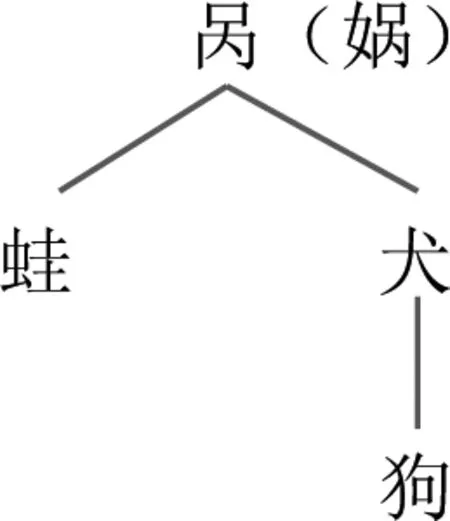

狗,《说文解字》云:“从犬句聲。”狗上古音构拟为[koːʔ],与“锅”川方言目前的读音go[ko]一样,这说明“呙”“狗”以前同过音。“犬”和“狗”是一组同义词,“狗”字不见于甲骨文,而“犬”字在商周甲金文字里就已经大量使用,这说明“犬”字比“狗”字悠久,估计“狗”字是“犬”音演变到与“句”音相同的时候才创造的新字。“犬”上古音构拟为[kʰʷeːnʔ],“呙”上古音构拟为[kʰʷroːl],非常接近。所以,“呙”无论是与比较早的“犬”还是与稍晚的“狗”,其语音都相同或相近,这应该是造成盘瓠神话中主角为狗的直接原因。为了直观,也将这一演变图示如下:

三、断头(咬头)情节与狗、蛙吃日月

上文从语音上分析了盘瓠神话中诸名称的由来,以及故事中主角为什么是狗或蛙。下文再阐释狗咬敌首领头颅立功情节的来源。

盘瓠神话有一个主要的情节就是立功,这是故事主角狗或蛙得以娶妻的前提。从盘瓠神话立功的方式来看,可划分为立战功、治病、取得谷种等三种。因盘瓠神话来源于蚕马神话,治病型盘瓠神话可能是蚕破茧而出的变异,即把蚕茧当做被医治的肉瘤,是故事早期的情节。那么取谷种与立战功两个情节从何而来?

在很广泛的区域内,特别是西南少数民族地区,流行有狗取谷种的神话。狗与谷种没有任何关系,之所以会把得到谷种的功劳归于狗,估计与语言疾病不无关系。“谷”的繁体字“榖”的上古音构拟为[kloːɡ],在《广韵》是[kuk],“狗”上古音构拟为[koːʔ],在《广韵》为[ku]①李荣拟音。参见《汉典》http://www.zdic.net/z/1e/yy/72D7.htm 2018年4月10日。或[kəu],这说明“榖”“狗”在上古音时期语音相近,在中古音时期语音相同或相近。音同而产生了狗等于榖的关联,自然也就产生狗取谷种的神话。

因“狗”与“榖”在某一历史时期音同而产生狗取谷种的神话,又因“呙”与“狗”在某一历史时期同音而导致盘瓠神话主角成了狗。两者结合,狗取谷种行为便不单是为了解释谷种的来源,而成了故事中的立功行为,构成了盘瓠神话的取谷种型。

立战功情节即狗揭榜之后去到敌方咬掉了敌人首领的头颅,将头颅衔回来献给帝王,并按照榜文的许诺要求娶公主为妻。那么狗咬头颅的情节是怎么来的呢?

2.5.6 包膜穿孔与外渗的处理 轻度的包膜穿孔一般不会引起严重的灌洗液外渗,无需特殊处理。如发生严重的交通性穿孔,因灌洗液大量进入膀胱周围间隙及后腹膜间隙,会导致大量的冲洗液吸收。如及时发现且渗液不多,应尽快结束手术并于术后应用利尿剂,一般可自行恢复;如渗液较多且有严重的腹膜刺激征时,应行耻骨上置管引流。

有一个现象很特殊,值得重视,即盘瓠神话的主角是狗或蛙,而在中国,日食月食神话中吞噬日月的也是狗或蛙。天狗吃月亮的说法众所周知,蛙吃日月的神话目前在汉族地区虽然不普遍,但在汉文献中也有出现,并且目前在南方一些少数民族中依然流传。《史记·龟策列传》云:“月为刑而相佐,见食于虾蟆。”②(西汉)司马迁:《史记》,长春:吉林大学出版社,2015年,第867页。《淮南子·说林训》云:“月照天下,蚀于詹诸。”③(西汉)刘安著:《淮南子》,刘少影译注,北京:中国工人出版社,2016年,第152页。唐代卢仝《月蚀诗》云:“传闻古老说.蚀月虾蟆精。”④管仁福主编:《苏轼徐州诗文辑注》,徐州:中国矿业大学出版社,2014年,第246页。蛙吃日月的故事,广泛存在于许多民族,傣族《蛙王衔日、蛙王衔月》说:“在最古老的时候,有两夫妻,雇了一个长丁,非常虐待他。长工实在经受不住,就去寻死,死后变成一个蛙王。后来,夫妻俩也老死了。女的死后变成月亮,男的死后变成了太阳。后来蛙王知道了,见了月亮追月亮,见了太阳追太阳。如果被他追到哪个,就将它衔在口里,表示羞辱一番给世人看,然后又放掉。”⑤中国民间文艺研究会云南分会等编:《云南民间文艺源流新探》,昆明:云南民族出版社,1986年,第251页。盘瓠神话主角是狗和蛙,日食月食神话中主角也是狗和蛙(蛤蟆),这不能用碰巧来简单解释。

断头情节是为了解释日月食的需要而产生的。关于断头情节的产生,可以参考印度的罗睺头颅吃日月的神话:一个叫罗睺的阿修罗,变成天神的模样偷吃不死甘露,被太阳神与月亮神发现后告到天帝毗湿奴那里,毗湿奴将罗睺的头砍了下来。因罗睺吃了不死甘露,他的头就不死。为了报复,这个头不断地追赶太阳和月亮,追上了就吃掉。不过,由于它没有身子,吃了之后太阳或月亮又从后面出来了。这就是日食或月食的来源。

中国是狗或蛙吃日月,印度是罗睺吃日月,两者有什么关联吗?罗睺吃日月的一个特点是断头,我们可以从断头来寻找其间的关系。在中国也有被砍头的故事,最著名的是刑天神话。刑天与帝“争神”,被帝砍了脑袋,可是他依然不死,“以乳为目,以脐为口,操干戚以舞。”如果通过其他一些故事作为中间的过渡,我们可以发现刑天故事其实是罗睺头颅吃日月故事的变异。与刑天故事几乎一样的是夏耕的故事:“有人无首,操戈盾立,名曰夏耕之尸。故成汤伐夏桀于章山,克之,斩耕厥前。耕既立,无首,走厥咎,乃降于巫山。”①袁珂:《山海经校注》,成都:巴蜀书社,1996年,第470页。夏耕的故事又与相顾故事很相像:“北海之内,有反缚盗械,带戈,常倍之佐,名曰相顾之尸。”②袁珂:《山海经校注》,成都:巴蜀书社,1996年,第524页。夏耕与相顾名称相似,都操戈,一个是尸,一个无首。相顾的故事又与鼓杀葆江的故事很相似:“又西北四百二十里,曰钟山,其子曰鼓,其状如人面而龙身,是与钦䲹杀葆江于昆仑之阳,帝乃戮之钟山之东曰瑶崖。”③袁珂:《山海经校注》,成都:巴蜀书社,1996年,第50页。顾与鼓同音,犯事之后又都被处罚,一个是常倍的臣子,一个是钦䲹的臣子,恰巧常倍与钦䲹也音近。名称与情节都能对应,说明是一个故事的不同版本。鼓的故事又与危杀窫窳的故事同出一辙:“贰负之臣曰危,危与贰负杀窫窳。帝乃梏之疏属之山,桎其右足,反缚两手与发,系之山上木。在开题西北……开明东有巫彭、巫抵、巫阳、巫履、巫凡、巫相,夹窫窳之尸,皆操不死之药以距之。窫窳者,蛇身人面,贰负臣所杀也。”④袁珂:《山海经校注》,成都:巴蜀书社,1996年,第335、352页。故事情节比较接近,只是名称“危”与“鼓”似乎差得很远,但从“跪”“诡”这两个以“危”为声旁字可以看出,它曾经也是g声母,gui与“鼓”“顾”的读音比较接近。另外,“跪”的上古音构拟为[kʰrolʔ],“诡”上古音构拟[krolʔ]“鼓”上古音构拟[kʷaːʔ],“顾”上古音构拟为[kʷaːs],都很近似。不仅“危”与“鼓”“顾”具有语源关系,“贰负”与“常倍”“钦䲹”也具有语源关系。“负”的上古音构拟为[bɯʔ],“倍”的上古音构拟为[bɯ: ʔ],“䲹”没有查到上古音构拟,但我们知道它以“不”为声旁,“不”的上古音构拟为[pɯ?],[p] [b]是清浊对立的一组音,其互变是非常普遍的,所以我们认为“负”“倍”“䲹”上古音基本相同。

以上这些故事要么没有交代犯的什么事,要么只是讲杀了人,而没有交代这个被杀的人是何方神圣,让天帝如此震怒。从危杀窫窳故事中关于不死药的描述可以知道,这一结构的故事可能与不死药有关,就像罗睺偷吃不死甘露被帝砍头一样,因此我们还可以再参考嫦娥偷吃不死药的神话故事来进一步分析。在一些民间的口传故事中,嫦娥因为偷吃了后羿从西王母那里要来的不死药,被天帝罚进了月宫,变成了丑陋的蛤蟆。就名称而言,嫦娥也与以上这些故事主角名称对应,“常”与常倍的“常”对应,“娥”与贰负的“贰”对应。

以上的故事其主角都是人,而且都是由“日月”古音拟人化的人物。他们被处罚的原因与不死药有关,而不死药观念是由月亮的盈缺现象产生的,给人一种死而复生的感觉。上文已经论证,日月的古音曾经与“狗”“蛙”同音,这导致了古人传说日月上有蛙、狗。月亮上有蛙的传说众所周知,但太阳上有狗的传说却鲜为人知。在山东滕州出土过一块汉画像石,一只金乌背负日轮,日内刻有三足乌与天狗。在山东临沂也出土过一块类似内容的汉画像石,所刻的日轮是在伏羲身上,日内也有金乌与天狗。早期的日月语音不分,蛙、狗、兔、桂等物出现在太阳里还是月亮里,其实是随机的。古人在解释月亮为什么不死这个问题的时候,会说月亮吃了不死药,由于同音而演变为狗吃不死药或蛙吃不死药。同时,不死药又是月亮的代称,吃不死药又等于吃月亮。可能正是因为这一原因,导致在中国产生了用狗或蛙吃月亮来解释月食,同时也顺带解释了日食。

在以上的神话故事中,总是常倍、钦䲹、贰负的臣子顾、鼓、危犯了事,杀了葆江或窫窳,演变到二郎神的故事,则是二郎神的哮天犬来承担这一角色,这是由于“顾”“鼓”“危”与“狗”古音相同所致,而二郎与常倍、钦䲹、贰负具有语音对应关系。如果单从语音考虑,贰负的“负”也可以视为“父”,就像夸父的“父”一样,指成年男子,所以“贰负”可演变为“二郎”。在故事内容上,二郎神的哮天犬演化为二郎神的母亲,他母亲被玉帝贬到地狱,变成一只狗,这只狗后来去天上找玉帝报复,没找到玉帝,就咬太阳和月亮,这就是日食与月食的来源。这个故事更为人所知的是其异文《目连救母》。

二郎神的故事与盘瓠故事就比较接近了,二郎与狗对应着高辛帝喾(帝俊)与狗。上文已提及,“二”与嫦娥(常仪)的“娥”有对应关系,“娥”又“義”同声旁,具有共同语源,后世逐渐被定型为女性的嫦娥,原来被记录为“贰”或“二”,是男性,称贰负(父)或二郎,所以说二郎也出自日月神这一体系。高辛一般被认为是帝喾,姬姓,即帝俊,商人称其为夔。帝喾的“喾”,与“鼓”“顾”等音是g-k的不送气音转送气音的关系,从“古”与“枯”,便可看到这一演变规律。

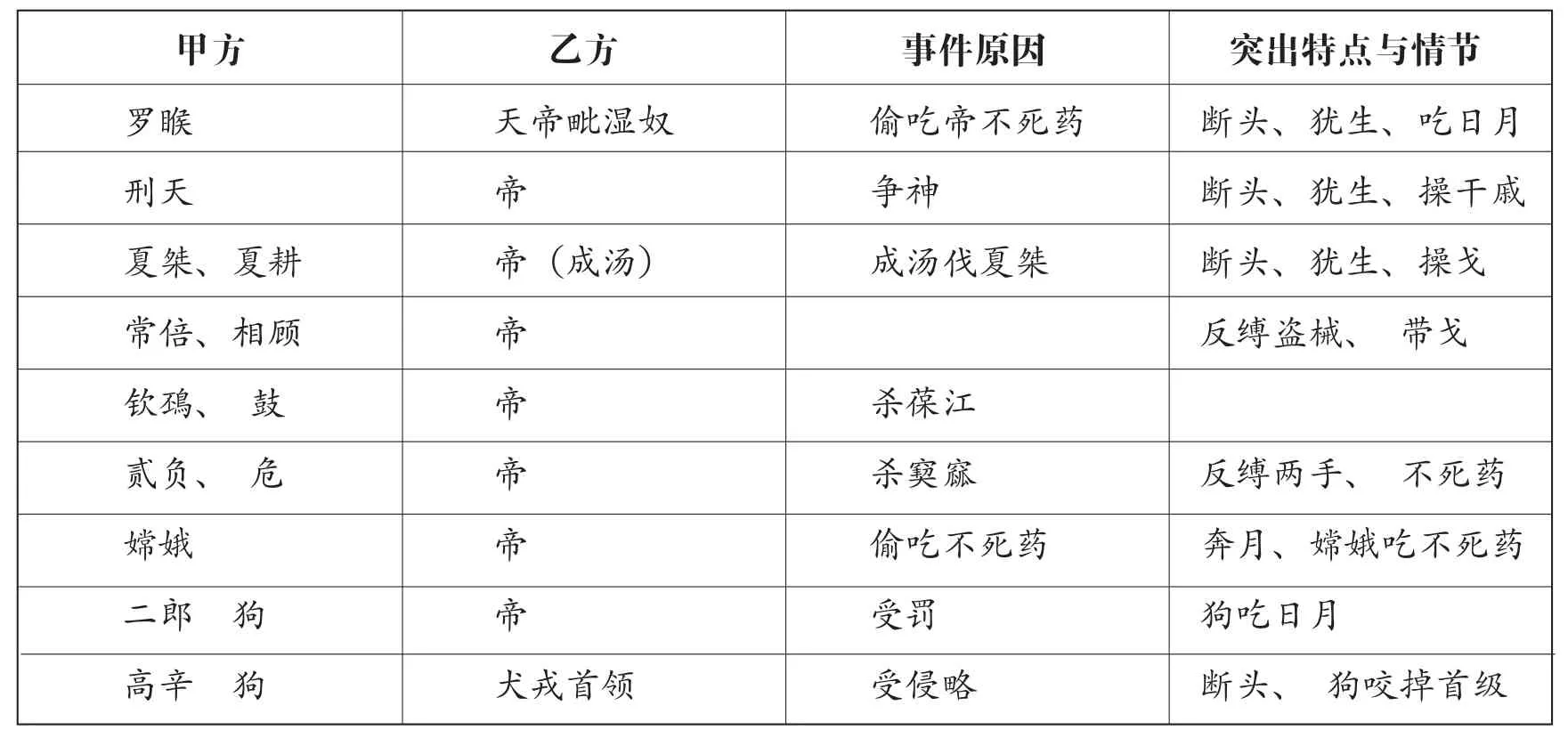

为了便于比较这些故事人物名称以及故事情节,这里列表如下:

甲方 乙方 事件原因 突出特点与情节天帝毗湿奴帝帝(成汤)偷吃帝不死药争神成汤伐夏桀断头、犹生、吃日月断头、犹生、操干戚断头、犹生、操戈反缚盗械、 带戈帝帝帝帝帝罗睺刑天夏桀、夏耕常倍、相顾钦䲹、 鼓贰负、 危嫦娥二郎 狗高辛 狗犬戎首领杀葆江杀窫窳偷吃不死药受罚受侵略反缚两手、 不死药奔月、嫦娥吃不死药狗吃日月断头、 狗咬掉首级

从这些名称的对比可以看出,耕、顾、鼓等不仅与狗对应,也与前文盘瓠神话中主角的名称“更”,青蛙的古音即“顾菟在腹”的“顾”对应。

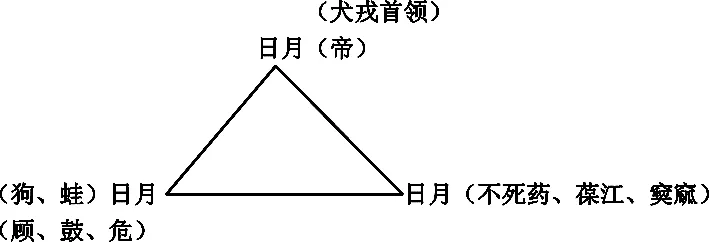

以上这些故事,无论是犯事的一方,处罚的一方,还是被吃被杀的一方,其原型都是日月,其结构关系如下:

和钦䲹与鼓等故事相比,二郎与哮天犬的故事有很关键的变异,本来是顾、鼓、狗、蛙等一方因冒犯不死药一方而被帝处罚,此故事却将因果关系颠倒了,钦䲹与鼓、贰负与危、嫦娥与逢蒙的故事是将冒犯不死药(月亮)作为被处罚的原因,而二郎与哮天犬的故事是将其作为结果,说是因为先受到帝的处罚,狗才去找帝报仇,没找到玉帝,才咬月亮太阳。

盘瓠神话走得更远,不仅与二郎神故事一样颠倒了因果关系,还把原本是自己被帝砍头的情节变成了咬掉帝(犬戎)首领的头。因为帝也是以日月为原型,所以其古音也与“狗”同音,这可能是盘瓠神话中敌人被说成是犬戎的原因。本来是处罚犯事者的天帝,在盘瓠神话中演变成了敌人,本来是砍掉犯事者头颅的,在盘瓠神话中却成了被咬掉头颅者。

在河南流传的伏羲的传说可以证明,作为天帝的伏羲,确实有只剩下一个头颅的说法。在河南淮阳有著名的太昊陵,也就是伏羲墓。关于这个墓,当地流传一个故事:有一年,蔡河发大水,河水上面漂着着一个人头。人头跟着漩涡落了下去,并在漩涡处留下来了一个黑洞,深不见底。当地老人根据传说断定这颗人头是伏羲的头,于是就在人头入地的地方堆起一座大坟,这就是今天的伏羲墓,也叫太昊陵。①参见《伏羲墓》,载于张振犁编著《中原神话通鉴》,郑州:河南大学出版社,2017年,第259页、260页。关于这个故事,还有其他一些异文,大同小异,比如有的异文说是孔子辨认头颅。这些故事说明,民间认为伏羲墓埋的伏羲的头颅,而不是伏羲的全尸,伏羲曾经是断过头的。伏羲又是天帝,又有断头的传说,这正好支持断头角色从日食月食神话到盘瓠神话的转换。

综上所述,盘瓠神话出现狗与蛙形象的原因是蚕马神话附会了以羲娲古音所演变出的名称导致的结果,同样的语音演变也导致了日食月食神话的主角是狗或蛙,即天狗吃日月或蛙吃日月,盘瓠神话中咬掉敌人首领头颅的情节即狗吃日月神话的演变。