社会的民俗、历史民俗学与社会史

——社会组织民俗研究课题与方法浅议

彭伟文

作为史学研究范畴,社会史可以说是一个既不新又不旧的研究取向。尽管这一研究取向与民俗学似乎并无确切交集,但是一方面由于跨界学者所取得的研究成果,另一方面它以历史人类学的面目在社会史华南学派中所占有的重要地位,对本身就或多或少,或明或暗带有“方法论自卑”①福田アジオ:『史と日本民俗学―題と方法―』,吉川弘文館,2016,第1页。虽然本书以日本的民俗学方法论作为讨论对象,但笔者认为,这种“方法论自卑”显然在中国民俗学界也存在。本文所引用外文文献,在有公开发表或出版的中文译本或译文的情况下,直接引用中译版。在无中译版的情况下,在正文中进行中译(如无注明均由笔者翻译),在注释中直接以原文标注文献出处。的民俗学者产生着无法否定的影响。本文将以厘清社会史与民俗学的关系为手段,从研究对象、方法、学术史等诸方面进行梳理,以图揭示历史民俗学作为社会组织民俗研究方法的可能性。

所谓“社会”的民俗

社会的民俗,也就是某个人类集团的民俗,除早期顾颉刚以天才般的学术敏感对妙峰山香会表现出的兴趣外,向来不是中国民俗学的研究对象,甚至不需要加上“主要”或“重要”这样的定语。确实,大多数供刚刚进入民俗学世界的学生“扫盲”用的概论书上,在论及民俗的特征时,都首先会强调民俗的集体性,部分教科书甚至为社会组织民俗特设章节进行介绍。但是,就具体的研究实践而言,民俗学界似乎习惯了将社会(通常在叙述中会使用“集体”这一术语)作为一切民俗事象的背景,一个自明的存在,同时也是一个面目模糊的存在,而将“社会”作为一个对象去把握,搞清楚它的构造形式、构造原理、行动逻辑的研究极为罕见。绝大多数关于社会的研究来自民俗学外部。很多时候,当我们要向新入门的年轻学生讲解村落时,费孝通是出现频率最高的一个名字。而一旦宗族成为我们要描述的对象,弗里德曼的研究总是为我们提供坚强后盾,偶尔我们还会提到日本学者濑川昌久,又或是陈其南等其他在中国宗族研究中有过贡献的学者。这些学者来自社会学、人类学,即便是在民俗学作为毫无争议的显学,稳据社会科学体系一席之地的中国和日本,前面列举的这些学者恐怕也没有谁会将自己的研究领域定位为民俗学。当然,我们可以说如今学科边界正在溶解,无须固执于学科名分。但是,一名研究者的自我定位,体现其对自己在这个学科的学术积累和体系建构中所起作用的自觉意识和意愿,无论从外部还是从内部看,都决定其研究成果是否能够成为该学科的有机构成部分。

在这种背景下,来自民俗学界的刘铁梁对村落的关注表现了将村落作为一个社会加以把握的意愿和努力,而刘晓春对一个客家村落的研究实践①刘晓春:《仪式与象征的秩序——一个客家村落的历史、权力与记忆》,北京:商务印书馆,2003年。和近期的一些研究②例如刘晓春《“约纵连横”与“庆叙亲谊”——明清以来番禺地区迎神赛会的结构与功能》,《民俗研究》,2016年第4期,第89—101页。,则可以称得上是比较成熟的关于社会的民俗研究。尤其是刘晓春在《仪式与象征的秩序——一个客家村落的历史、权力与记忆》中,就村落的性质所做的以下总括性描述,在中国民俗学的社会的民俗研究上具有非常重要的意义:

……我们发现,制度的选择、创造与村民的理想生活形态和现实生活实际是分不开的。

因此,村落不仅是血缘群体的聚落,也是有具体制度所制约的生存空间,在这样的时空坐落中,村民实现了对自身的认同,也使一个个具体的村落得以为外界所区别和认识。在某种意义上,村落又是自足的生活空间,村民在各自的生存空间创造自己的历史,文化也因此在统一中表现出多样性。③刘晓春:《仪式与象征的秩序——一个客家村落的历史、权力与记忆》,北京:商务印书馆,2003年,第24页。

可以说,这段描述奠定了整个研究的基调,其后的论述展开几乎无不以此为出发点。可惜的是,这一在中国民俗学中堪称凤毛麟角的,将社会作为对象加以把握的民俗学研究实践,似乎并非建立于研究者本人的自觉意识之上,学界同行似乎也并未意识到其社会的民俗研究的学术取向价值。

在今天已经将“社会”作为民俗学研究范畴之一列入民俗事象分类中的日本民俗学,部分情况也曾与中国民俗学十分相似。④以下关于“社会的民俗”的研究综论,如无特殊注明,主要参照福田亚细男等编『講座日本の民俗学3:社会の民俗』中的「総説 社会の民俗」(雄山閣出版株式会社,1997,第3—14页),与原始资料互相参照分析而成。柳田国男在《乡土生活研究法》(1935)中提出的民俗资料三分类,如今已经是民俗学的常识,但是在这里社会的民俗并没有被提及。其中,柳田在有形文化的大项下所列的十九个小项中,设定了劳动、村落、联合、家、亲族等,但是并没有将其统一为社会的民俗,作为一个研究范畴加以对象化。这种情况直到《日本民俗学大系》第三卷(1958)、第四卷(1958)分别出版才有所改变。这两卷都以《社会与民俗》为标题,首次明确将“社会”作为一个术语在民俗学中使用,以统一把握一定的民俗事象。其后,在和歌森太郎主导的大规模民俗调查等重要民俗学研究实践中,社会都作为一个毫无争议的构成部分列入其中,在各地方自治体所编纂的自治体史的民俗篇中,将“社会”列入其中也成为理所当然的现象。

可以说,至此“社会的民俗”完成了被对象化的过程,已经成为民俗学者自觉意识到的研究对象。但是,将这些被认为应该归类于“社会”的民俗事象与其他民俗事象另列开来进行统一把握,其目的是什么?如果仅仅是给予一个统一的命名,也不过是提出了一个可能的研究对象,没有相应的研究视角和框架,则无法展开民俗学对社会的独立研究。在柳田国男几乎涉及日本民俗方方面面的研究中,一直将家和村落作为劳动组织去进行统一把握。他认为家是由一位家长(亲)和他所统领的劳动力(子)所构成的经营组织,并且在《乡土生活研究法》中指出村落是劳动组织中最为古老的形式,无论是村落还是家都不过是劳动组织的别称而已。柳田对村落和家的这一定位,为对村落社会进行历史的把握提供了一个可行框架。但是,到了民俗学完成学院化成为显学的时代,无论是家还是村落都很难再作为劳动组织去把握,可以说这一创造性的见解对后来关于社会的民俗研究并未形成直接的影响。

在这样的情况下,来自家族社会学的家族联合论就成了民俗学把握社会的主要框架,村落社会学者铃木荣太郎的自然村论也被当时的民俗学界无批判地接受和使用。此外,由于共同体论兴盛而被导入民俗学的共同体概念,对村落内部的各个细分组织进行描述的村组、近邻组等来自社会学的概念,年龄阶梯制等来自人类学的术语等,这些从其他学科借用或流入的框架和概念在民俗学界普遍化,却未必连同其内涵同时被引入,对关于社会的民俗研究造成了深远的影响。

在这种背景下,民俗学独有的社会研究是以传承母体论的方式展开的。也就是说,民俗学认为各种民俗事象,并不是仅仅以事象本身跨越世代地传承,而是必然存在使其得以传承的社会组织,并将这一社会组织称作“传承母体”。因此,民俗学对家族、亲族、村落的研究,不仅将其作为事象本身,同时还将其作为民俗事象的传承母体去加以两重性把握,呈现与其他学科截然不同的特点。最初提出这一点的是最上孝敬(1958),其后樱田胜德设定了民俗继承体这一术语去讨论村落的意义(1958),最后确定了传承母体的说法。这一研究框架的提出,使20世纪60年代以后,关于社会的民俗学调查研究兴盛起来,大大推进了相关领域研究的进展。

在此之前占据统治地位的柳田方法论,将日本全土视作一个仅存在各地文化发展时间差的均质化整体,而传承母体论则使日本民俗学实现了区域民俗的转向。福田亚细男在此基础上展开的村落研究卓有成效,被视作其最大的民俗学功绩之一。①福田アジオ:『日本村落の民俗的構造』,弘文堂,1982;『可能性としてのムラ社会―労働と情報の民俗学』,青弓社,1990;『近世村落と現代民俗』,吉川弘文館,2002;等。但是,福田并没有将自己的传承母体论局限于小区域的研究,而是对全日本各地大量村落分别作为传承母体进行把握,在此基础上类型化,建构了日本村落类型论,并由此发展成著名的东西论,不仅揭示了日本东西村落的结构原理、行动逻辑的类型化实态,而且由此将日本的东西文化类型化,实现了基于区域主义民俗学的跨区域研究。②福田アジオ:『番と衆:日本社会の東と西』,吉川弘文館,1997。

传承母体论有明显的结构功能分析色彩,这也是村落类型论得以实现的基础,但它是在日本民俗学的历史取向下设定的历史民俗学研究框架。关于这一点,将在后面再作讨论。

必须指出的是,日本民俗学基本上是以村落作为前提展开的。在这种前提下,关于社会的民俗学研究对象集中在村落和家族、亲族方面。在高度成长期带来的整体社会巨变中,村落也未能幸免。为了应对这一巨变,原本呈农村研究一边倒态势的日本民俗学为了发现新的研究领域,在宫田登的提倡和主导下,都市民俗学20世纪70年代起曾一度兴盛,出现了一系列成果。都市民俗学最初是以柳田国男的都鄙连续论为基本立场,在农村民俗研究的延长线展开的,指出尽管形式相异,但是都市也有与农村性质相同的民俗。其后,都市民俗学开始主张在都市里也有超世代存续的传承母体,都市独有的民俗即以此为基础产生。从这一意义上,可以将这一阶段视为原本以农村为对象的民俗学向都市的扩张。90年代以后,意欲在现代都市发现其独有的民俗学研究对象的都市民俗学,终于难以跟上城乡双方的急速发展,被现代民俗学所吸收。①福田アジオ:『現代日本の民俗学:ポスト柳田の五〇年』,吉川弘文館,2014,第172—182页。

但是,日本民俗学关于社会的民俗研究的“传承母体”这一概念,以及作为方法论的“传承母体论”在研究对象的适用范围上是存在局限的。至少,在研究村落、家族这些在人类历史上自动发生的人类集团时,基本上是无须关注其发生契机的。在针对一个由于某种历史的、社会的机制而产生的人类集团,如行会,尤其是分布在粤语方言区工商业都市的劳动者行业组织西家行这样具有明确产生时代背景的人类集团时,便可能存在理论上无法覆盖其发生机制的问题。但是,将它作为一种可能的框架,去把握这一人类集团的发生契机、构造原理、行动逻辑、变迁历程,以及其后随着社会变化可能面对的功能性消亡等,其有效性是可以期待的。

历史与历史民俗学

如前文所述,传承母体论是在日本民俗学的历史取向下设置的研究框架。日本民俗学从创立伊始,就已经有明确的历史取向。柳田国男最初的目的,正如他自己的所说的那样,“我们这帮人如今热衷的学问,就目的而言,与许多历史学家并无二致,只是方法略新而已。”②柳田国男:《青年与学问》(1928);转引自福田亚细男著:《日本民俗学方法序说——柳田国男与民俗学》,王京等译,北京:学苑出版社,2010,第36页。20年后,他又再次强调“历史是我们的目的而不是方法”③《民间传承》,12—8、9,1948;转引自同上第15页。。这种历史取向,在后来的很长时期里都为日本民俗学有意识继承,并形成日本独具特色的历史民俗学方法。

然而,在同一个时期,这种历史取向的民俗研究并不是孤立的。作为通过现存的民众生活获得历史的方法,柳田建构了将各地搜集而来的民俗事象进行比较研究,通过空间分布获得时间变化的“重出立证法”,以及效仿屠能圈所建构的“周圈论”。④关于这两种方法,在《日本民俗学方法序说》第二篇中有详细论述,笔者译。很多学术史研究者认为,柳田的重出立证法深受英国学者高莫《作为历史科学的民俗学》的影响,然而福田亚细男在一次对话中指出,尽管柳田确实反复研读过高莫的著作,但是恐怕无法确定柳田学习或模仿了高莫的理论才建构了自己的重出立证法,从两人的学术活动过程来看,更大的可能是在同一时代,民俗学作为“认识历史的学问”在世界范围成立的必然结果。⑤福田亚细男、菅丰、塚原伸治著:《为民俗学的衰颓而悲哀的福田亚细男》,彭伟文译,《民间文化论坛》,2017年第4期,第34页。

几乎是在同一个时期,中国民俗学在学科初倡之时,也表现出明显的历史取向。作为当时中国民俗学的“核心与灵魂”⑥施爱东:《倡立一门新学科:中国现代民俗学的鼓吹、经营与中落》第五章标题,北京:中国社会科学出版社,2011。的顾颉刚1928年在《民俗》周刊的发刊词中,以口号的形式提出“打破以圣贤为中心的历史,建设全民众的历史!”⑦顾颉刚:《“民俗”发刊词》,转引自同上第183页。对这段学术史进行过细致梳理的施爱东认为,这种激进的口号式的表述出自顾颉刚这样一个痴迷于纯粹学术的纯粹学者,不排除其借助思想启蒙的时尚话语吸引青年一代,挂“新思想”的招牌,做“新学术”的买卖的可能。①施爱东:《倡立一门新学科》,北京:中国社会科学出版社,2011年,第183—184页。确实,顾颉刚对学术强调“求真”而鄙薄“致用”的态度,和明确表示学术以济世助人为目的,“不以学问成为实用的奴仆为耻”②柳田国男:《乡土生活研究法》,转引自《日本民俗学方法序说》第35页。的柳田国男看起来似乎是背道而驰的。但是,可以想象,如果当时柳田看到这一期《民俗》,恐怕会难以按捺惺惺相惜之感,以他一贯的读书风格,甚至会在这一段话旁边写上批注。

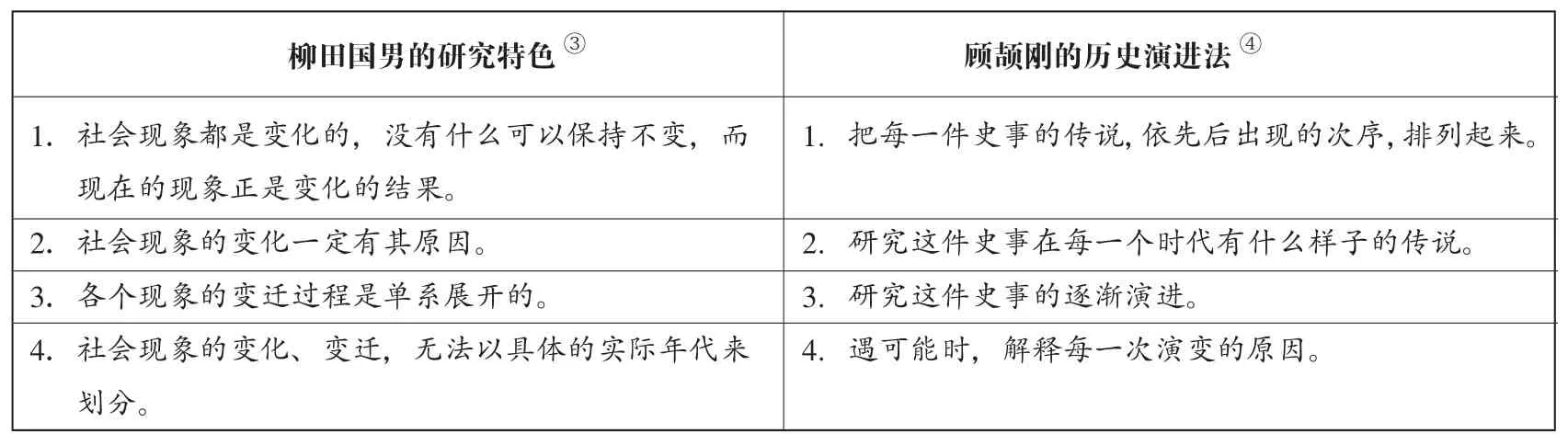

先抛开态度差异不谈,不妨将柳田国男和顾颉刚二人把握历史的特色与方法并列起来作一个对比:

③ 《日本民俗学方法序说》,第36—38页。有简化。④ 胡适:《古史讨论的读后感》,转引自《倡立一门新学科》第191页。有简化。

尽管两者研究对象不同,语句多有差异,但是结合顾颉刚在谈到妙峰山香会调查时所说的“我很愿意把各地方的社会⑤此“社会”为“祭祀社神之集会”(顾颉刚《古史辨自序》,石家庄:河北教育出版社,2000年,第88页),与本文中其他地方使用的“社会”一语意义不同。的仪式和目的弄明白了,把春秋以来的祭祀的历史也弄清楚了,使得二者可以衔接起来”⑥《古史辨自序》,第89页。等表述看,从外部向正统史学发起挑战的柳田,和从内部建构新的史学研究方法的顾颉刚,在运用民俗资料为历史研究的目的这一点上,以及具体研究实践中所表现的特色,应该可以说是殊途同归的。可惜的是,尽管在20世纪二三十年代,顾颉刚的层累造成的古史学说和历史演进法在中国学术界获得了大批追随者,但是随着其后中国民俗学“学科范式的人类学转型”⑦《倡立一门新学科》第十章标题。,恐怕也与顾颉刚本人并没有自觉地将自己定义为民俗学者有关,他的方法基本上没有得到中国民俗学的有效继承,⑧中国民俗学也有称作“历史民俗学”的研究方向,但是从这一方向的具体研究实践看来,更多的是对某个历史时期的民俗的研究,或历史上的民俗文献整理,无论目的还是方法,与顾颉刚都有很大差异,与日本的历史民俗学也基本上并无相通之处。也未能在学院派民俗学的研究和教育中实现学术再生产。加上民俗学作为历史认识的科学这一研究取向在欧美的式微,日本民俗学的历史取向和由此发展起来的历史民俗学方法,在世界范围内成为一个特殊的存在。

历史民俗学的最后完成,应该以福田亚细男的个别分析法和传承母体论为标志。如前文所述,传承母体作为社会的民俗的研究框架,其形成是有一个学术史过程的。在1984年出版的《日本民俗学方法序说》中,福田对柳田国男的民俗学方法,及其方法对后来的日本民俗学的统治性影响作了细致梳理和批判,在该书几近结尾的部分,正式提出了传承母体的说法。他认为,某一民俗事象的传承母体,虽然具体成员是不断变化的,但是其构成方式或秩序则必须是持续性的,长期对其成员加以一定制约,并使其成员传承这一民俗事象。因此,在把握一个民俗事象的同时,对其传承母体的构成方式也必须同时把握。传承母体这种具有一定制约力,保持着超世代文化事象的集团,其本身也应该是超世代存在的,原则上有着成员生来就归属其中的性质,并不因具体成员的死亡或者离开而消失,而是在持续纳入新成员的过程中存续下去。①《日本民俗学方法序说》第236—237页。而这一传承母体所传承的民俗事象不仅仅是在各个固有的特定条件上完全独立形成的,而是互相关联的一系列事物,成为某个民俗形成条件的事项本身也是民俗。②同上,第240—241页。最后,福田总结以上诸条件,将传承母体描述为“占据着一定领域的土地,在这个基础上使超世代的生活持续下来的集团”③同上,第241页。。

民俗学与社会史

柳田国男的民俗学,按照他本人的自我定位,实际上就是历史学,是以一种向正统史学发起挑战的姿态出现的历史学。由于柳田本人的强大决心和行动力,民俗学虽然几乎到他离世都未能进入正统学术体系,但是无疑已经成为对社会有巨大影响的一门显学。尽管如此,正统史学对民俗学的冷遇甚至批判是一直存在的。战后不久,来自正统史学阵营的家永三郎等研究者就对民俗学明确表示了不信任,从资料的可信性到通过现存民俗事象发现历史的可行性、民俗学研究方法的普适性等方面提出了质疑,尤其是对民俗学肯定旧事物,赞美传统的态度提出了批判。其中,最重要的批判来自于马克思主义历史学家,也是对柳田民俗学的主要特点的批判。如前所述,柳田认为社会现象的变化和变迁,是无法以年代划分的。民俗学通过将民众生活中那些周而复始的现象搜集起来进行比较,获得它的变迁轨迹,它很少会由于某个历史事件,某个政权的更迭而发生突然的变化。因此,在马克思主义史学看来,民俗学企图建构一种以没有矛盾的和谐的姿态出现的历史,而将历史上的社会矛盾、对立、抗争都排除在学术视野之外。黑田俊雄在1963年的一篇书评中,甚至直指民俗学的常民概念可能会成为掩盖阶级矛盾的危险思想据点。对来自历史学的批判,当时的民俗学者总体而言并未展开有效的对话,但是,在宫田登等人所作出的反驳中,民俗学还是表明了自己的立场。宫田登在1966年以农民起义为例,指出假如要从民俗学的视角“将农民起义作为问题,那么关心的将不会是其昂扬的过程,而是其挫折的过程”④宮田登:「対日本民俗学批判についての一私見」,『民俗』65,1966。转引自『現代日本の民俗学』,第214页。,说明了民俗学的关注点在于起义参加者的意识,而不是事件本身的学科特点。这种论争,很大程度上无疑是学科分工不同造成的,但是同时在这里也可以看到后来的社会史,尤其是年鉴学派社会史的研究立场。⑤『現代日本の民俗学』,第213—214页然而,年鉴学派社会史在日本的流行是从20世纪70年代开始的。

当然,社会史作为一个研究领域早就形成,对日本社会史影响最大的法国年鉴学派社会史中心人物之一布洛赫,也很早就通过论文的翻译被介绍到日本。其中,他的《法国农村史基本性质》在1959年翻译成日文,当中以倒放电影作为比喻,说明现存的事实可以成为了解过去的资料的观点广受注目。但是,当时这种“新的历史研究法”尚未被理解为年鉴学派。1976年,以马克·鲁格夫访日发表题为《历史学与民族学的现在——历史学将向何处去》的演讲为契机,日本出现了年鉴学派社会史的流行。鲁格夫在这次演讲中,就“新的历史学”,亦即社会史作了三点总结:第一,对历史进行长波动期把握,也就是重视在很长的历史时期中逐渐变化的历史的诸种面貌;第二,重视日常的物质文化,主张将那些仅仅被当作闲言碎语的事象给予正当的历史定位;第三,以“深层的历史学”为目的,强调心性的历史(感觉、感情、欲望、价值观、世界观等),与历史事件的实态和影响相比,更应该把握与事件相关的人的意识、感情、热情。这次演讲以后,日本出现了被称作“鲁格夫休克”的年鉴学派社会史流行,除就以法国为中心的欧美社会史理论进行介绍和讨论外,还形成了日本自己的社会史研究成果。社会史是从欧美引入的新的史学研究方法,总体而言,讨论中研究者的眼光也基本上是望向欧美的。在这种背景下,1979年中井信彦在《作为史学的社会史》中指出,以从事件史解放出来为目的的不仅是法国社会史,在日本已经由柳田国男提出过这种主张;同时还指出,在法国社会史与民俗学之间的距离也很近,两者具有很多共同点。①『現代日本の民俗学』,第214—217页;『歴史と日本民俗学―課題と方法―』,第172-173页。

然而,柳田民俗学与社会史之间的共通之处绝对不仅仅在于历史研究的去事件化这一点。作为柳田国男论的公认权威,福田亚细男在柳田1939年结集出版的名著《木棉以前》②原题『木綿以前の事』,此前在各种中文或中译文献中被提及时,大多按照原文直译为《木绵以前的事》或《木棉以前的事》等。现本书的中译本已经完成翻译,将由北京师范大学出版社出版,中文版书名正式确定为《木棉以前》。为方便今后的文献查阅与印证,在本文中一律统一为《木棉以前》。中,发现了柳田将衣着、食物这些日常事物作为学术观照对象时,对历史当事者的意识,也就是心性的重视,并特别指出了其中的卷首文章《木棉以前》是柳田在1924年的作品。③《日本民俗学方法序说》第109—113页,王京译。进而,福田在对历史民俗学的方法进行再检讨的著作中表示,柳田国男的民俗学完全包含了上述三点。因此,要研究过去的某个时期的社会史,必须将民俗作为重要资料,同时为了把握当时的民俗,则必须依据其时偶然留下的记录民俗的文字资料④广义文字资料,包括绘画、影像、金石等,也可以作为文献的资料。(『歴史と日本民俗学―課題と方法―』第170页)。从这一点看来,历史民俗学就是作为新的历史学的社会史。⑤『歴史と日本民俗学―課題と方法―』,第173页。

对福田亚细男的这个论断,笔者是完全赞同的。但是,仍然必须强调的是,尽管最初正统史学界对社会史并不接受,尤其是从马克思主义的社会构成史和国家史的立场看来,这种以日常琐事为对象的研究算不上历史,但社会史的流行仍然是在历史学内部发生的。并且,持反对意见的正统史学研究者很快就转变了态度,对年鉴学派和德国社会史进行了介绍。其后,随着有法国人类学背景的川田顺造等人的加入,与历史学家阿部谨也、哲学家良知力等共同创刊《社会史研究》,人类学和社会史也实现了联结。但在另一方面,尽管社会史主动对民俗学表示了亲近感,民俗学界却并未马上给予明确的回应。1987年日本民俗学会年会的研讨会以“民俗学与‘社会史’”为题进行了讨论。其后,作为在社会史这一新历史研究动向影响下,将对日本列岛历史的关注点放在民俗文化上的具象化成果,《日本民俗文化大系》共14卷以及别卷1卷陆续出版(1983-1987),1984年《列岛文化史》创刊,促进了民俗学的社会性传播,使20世纪80年代成为民俗学在日本最具存在感的时代。⑥同上,第216—219页。

就在这个时期,中国也兴起了被称作“社会史复兴”的史学新动向。和日本一样,中国的社会史研究也是在历史学内部发生的。大多社会史研究综述,都会把这个“复兴”的时期定在20世纪80年代中后期。①例如赵世瑜、邓庆平:《二十世纪中国社会史研究的回顾与思考》,《历史研究》2001年第6期,第157页;代洪亮《中国社会史研究的分化与整合:以学派为中心》,《清华大学学报》(哲学社会科学版),2015年第3期,第153页;等。确实,在1980年之前,尽管“社会史”一语不时见于各种研究论著,但社会史无论是被视作一个新学科,还是历史学的一个分支,又或是一种新范式,似乎都尚未进入中国学术界的视野。实际上,在1980年初就有过一篇介绍德国社会史的论文发表在中文学术期刊上。该文原是德国历史学家于尔根·科卡在京都大学所作演讲《社会史的概念和方法论》的原稿,于1979年9月整理翻译成日文后发表在日本的《思想》杂志上,次年3月就由高作宾摘译发表在《国外社会科学》。②J·科卡、高作宾:《社会史的概念和方法论》,《国外社会科学》,1980年第2期,第63—65页。在跨国交流甚不方便的当时,可谓非常迅速。在该文中,社会史被称作一门“新学科”。但是,这一篇译介当时似乎未给中国史学界带来影响,其后也未发现它被有机纳入中国社会史研究的痕迹。③该文中出现的部分术语如“社会结构史”等,在后来的中国社会史研究中也有使用,但是因缺少证据支持是对该文术语的沿用,为谨慎起见,姑下此结论。若今后扒梳资料有新发现,再作修正。中国社会史研究对国外的社会史理论虽然多有借鉴,但是总体而言是以对梁启超“新史学”的复兴为出发点的,而且与法、德、日社会史不同程度遭到马克思主义史学的反对不同,中国社会史从复兴伊始,就明确提出“马克思主义对社会史研究在理论上具有指导作用”④宋德金:《开拓研究领域 促进史学繁荣——中国社会史研讨会综述》,《历史研究》,1987年第1期,第125页。。如前所述,中国社会史的出发点总体而言是梁启超的新史学,即反对以政治史为中心的旧史学,提倡研究全体民众的历史的新史学。从1986年首届中国社会史研讨会的讨论来看,社会史被认为是历史学的一个分支,其主要任务和贡献在于拓宽历史学的研究领域,将不属于传统史学研究范畴的民众生活纳入到历史学的研究对象中来,但是具体采用什么样的方法,则并未看到有效的议论。⑤同上,第120—128页。在这次研讨会的发言中,冯尔康提出了社会史与民俗学的关系问题。冯认为,民俗学与社会史有很多相同的研究内容,都注重社会下层的历史,初期的民俗学就是历史学的一个分支,是社会史的一部分。方法上民俗学与社会学一样,进行实际调查,回溯历史,但是民俗学的发展加大了它与历史学的距离。另一发言者陆震则认为民俗是社会史学科对象的内容之一,是社会史的一个分支。⑥同上,第126页。

且不论这样定位是否合理,但这无疑是民俗学在社会史研究学界最被正视的一次讨论。后来,尽管有赵世瑜这样跨历史学、民俗学两界的学者在社会史研究中发挥重要作用,整个社会史学界却再也没有向民俗学伸出过橄榄枝。随着社会史研究的推进,民俗学也渐渐被排除在外,从社会史学界自己进行的30年综述看来,虽然赵世瑜还带着“自己的民俗学学统”坚持,“但历史人类学特色也日益明显”⑦《中国社会史研究的分化与整合:以学派为中心》,第160页。。对赵世瑜的研究评论是否得当暂且不论,这种来自社会史学界的声音显示,民俗学显然再也不被社会史学界视作“自己人”了,反而由于海外和香港人类学的积极参与,形成了历史人类学的传统,成为社会史华南学派一个重要且特色鲜明的有机组成部分。如果说历史人类学的方法特点包括注重田野调查,将被传统史学排除在外的民间文献纳入史料范畴的话,让我们将眼光放在20世纪初,再回头去看看中国的顾颉刚和日本的柳田国男,这两位分别为中日民俗学开疆拓土的先达。田野调查本来就是民俗学的基本方法,无须讨论,只讨论民间文献资料使用的问题。顾颉刚在妙峰山香会调查中,“只就刊有会启进香时的招贴的鈔,已鈔到了九十余个”①《古史辨自序》,第89页。。非由计划性调查而来,偶然留下的民俗记录,日本民俗学称之为偶然记录。柳田在《木棉以前》中,除笔记、檀越寺死者名录等偶然记录外,还大量使用江户年间松尾芭蕉等人的俳谐作品中零星散布的民众生活情景作为资料。在柳田以后的日本民俗学,几乎所有市町村民俗志的调查都有地方文献整理登记的作业,而在受地方委托整理民众生活用具时,铭文墨书等也是必须专门整理的固定项目。福田亚细男在1979年夏天偶遇路边草丛中的一尊岩船地藏像,看到其臂部的铭文后,历经三十余年,在繁忙的研究、教学和学科建设活动之余,于足迹所到的每一处搜集点点滴滴和岩船地藏有关的铭文、符笺、家族史、笔记、备忘录等资料,编织出江户时代中期关东甲信及静冈一带地藏像在各村传递,所经之处零星建起岩船地藏的流行佛社会史,又从如今各地围绕着这些地藏的传说已经和当年的流行佛完全无关,而是由于各地生产生活的集体记忆附着在上面有了新的功能和身世,勾勒出各地民众生活的社会史。②福田アジオ:『歴史探索の手法――岩船地蔵を追って』,筑摩書房,2006年。可以说,从任何一点看,现在的中国社会史研究,都和历史民俗学没有根本性区别。

当然,笔者作为一个来自民俗学内部的人,作出以上论断难免有民俗学本位之嫌。然而,只要以上论据是真实的,恐怕也没有谁能够有效地反驳这个观点,也就是前面引用过的福田亚细男的观点:就方法而言,历史民俗学就是作为新的历史学的社会史。或者我们换一个角度说,作为研究立场而言,民俗史本身就是社会史。