下伏岩溶条件下桩板结构的跨距优化研究

杜一鸣,张鑫犇

(上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海市200092)

0 引言

桩板结构是一种较为新型的路基结构型式[1],目前已经逐渐在高铁、有轨电车等工程项目中所应用。该结构由钢筋混凝土桩、托梁、承载板组成。由于竖向荷载可以通过板-桩体系传递至持力层,桩板结构在控制沉降方面有非常好的效果,主要用于软土地基等不良地质或有重要浅埋管线需要保护等情况。

实际上,列车、轨道等竖向荷载是由板土相互作用以及桩这两部分共同承担的。虽然工程中桩板结构已有诸多应用,但是目前仍然对桩-板-土相互作用的机制无法解释清楚。肖宏[2]等对桩板结构桩-板-土相互作用模型进行了研究,并进行了一系列试验,考察了桩与土的相互作用特性、板下土体的支撑作用,但是其结论过于复杂,且并未考虑长期受荷载作用下土体产生固结等因素的影响,故其应用于工程实践还需要更深入的研究。

在工程实践中,可以通过简化的桩-板-土相互作用模型,并考虑土自身的特点,以确定最为经济合理的跨距。本文以某有轨电车项目为例,对桩板结构跨距比选过程进行介绍。

1 工程概况

某现代有轨电车示范线项目位于广东省,共设置10座车站,约有2.2 km长的线路沿既有道路路中绿化带敷设,有4.4 km长线路沿现有河道边坡敷设。正线段采用整体道床,路基结构主要采用桩板结构。其地质下伏存在灰岩,部分区段岩溶发育强烈。为了考虑工期与造价,在对桩板结构计算模型分析比选的基础上,对桩板结构的跨距进行优化研究。

2 工程地质

根据地质报告,该区域典型地质土层自上而下分布如下:

(1)1-1-1人工填土,主要为杂填土,局部夹素填土,厚 2~3 m;

(2)2-1B淤泥质土,流塑,含大量有机质,孔隙比约1.605,压缩模量2.2 MPa,属于高压缩性土层,厚度 2~18.4 m;

(3)2-4粉质黏土,饱和流塑,该段平均约3 m,压缩模量6 MPa;

(4)3-1粉细砂、3-2中粗砂、3-3砾砂,线路南段靠近起点附近揭示,厚度约14 m;

(5)各风化岩层。根据地质报告,本层存在岩溶发育不良地质。

路基承载板板底埋深0.98 m,位于1-1-1人工填土内,板底距离2-1B淤泥质土土层顶部约1~2 m。

3 桩板结构计算模型

为了研究桩-板-土共同作用的规律,考察简化模型假定条件的合理性,需要建立基于不同假定条件的模型,并对计算结果加以分析,以确定合理的计算模型。

3.1 模型一(不考虑土反力)

假定承载板不受土反力作用,承载板按连续梁考虑。所研究区段的桩基大部分以风化岩层作为持力层,南侧局部区段是以中粗砂、砾砂作为持力层。因此桩端承载力比例大,从而桩基沉降较小,故在计算模型中将桩基按照刚性支座来考虑。

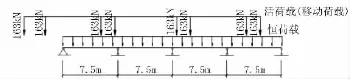

计算模型如图1所示,按标准4跨一联承载板,活荷载为车辆移动荷载,恒荷载为道床、轨道及覆土荷载。

图1 模型一(不考虑板底土反力)

在该模型下,承载板挠度为Δ1,土反力f1=0。

3.2 模型二(考虑土反力,不考虑土的固结)

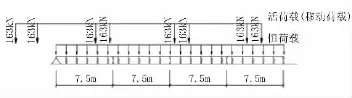

假定承载板受土反力作用,将桩基简化为刚性支座,土简化为弹簧,不考虑土的固结。计算模型如图2所示,按标准4跨一联承载板底部持力层为1-1-1人工填土,基床反力系数k取8 000 kN/m3,活荷载为车辆移动荷载,恒荷载为道床、轨道及覆土荷载。

图2 模型二(考虑土反力,不考虑土的固结)

在该模型下,承载板挠度为Δ2,相应位置土反力 f2=kΔ2。

3.3 模型三(考虑土反力和土的固结)

考虑土反力并考虑土的固结;将桩基视为刚性支座,将土视为弹簧。计算模型如图3所示,按标准4跨一联承载板底部持力层为1-1-1人工填土,基床反力系数k取8 000 kN/m3,活荷载为车辆移动荷载,恒荷载为道床、轨道及覆土荷载。

图3 模型三(考虑土反力和土的固结)

由于土有固结的特性,其对板的支撑作用随着时间的推移而逐渐减弱,且随着时间的推移,靠近刚性支座(桩)位置土与板脱开,支撑作用到的范围逐渐向板跨中收缩。该模型是最接近实际状况的模型。

在该模型下,承载板挠度近似取Δ2,土固结变形为Δ3,相应位置土反力为f3=k(Δ2-Δ3)。

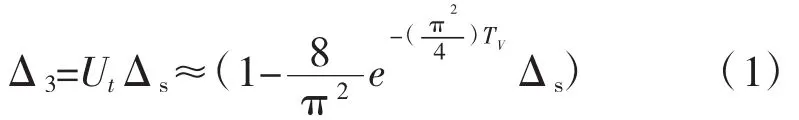

假设施工前土处于正常固结状态,那么根据附加荷载作用下土反力p来计算土的固结变形Δ3:

式中:Δs为在附加荷载作用下土承受的荷载,附加荷载作用下土承受的荷载近似取初始值p=8 kPa;TV为时间因数(无量纲

系数,t为固结历时。

3.4 计算结果与分析

3.4.1 计算结果

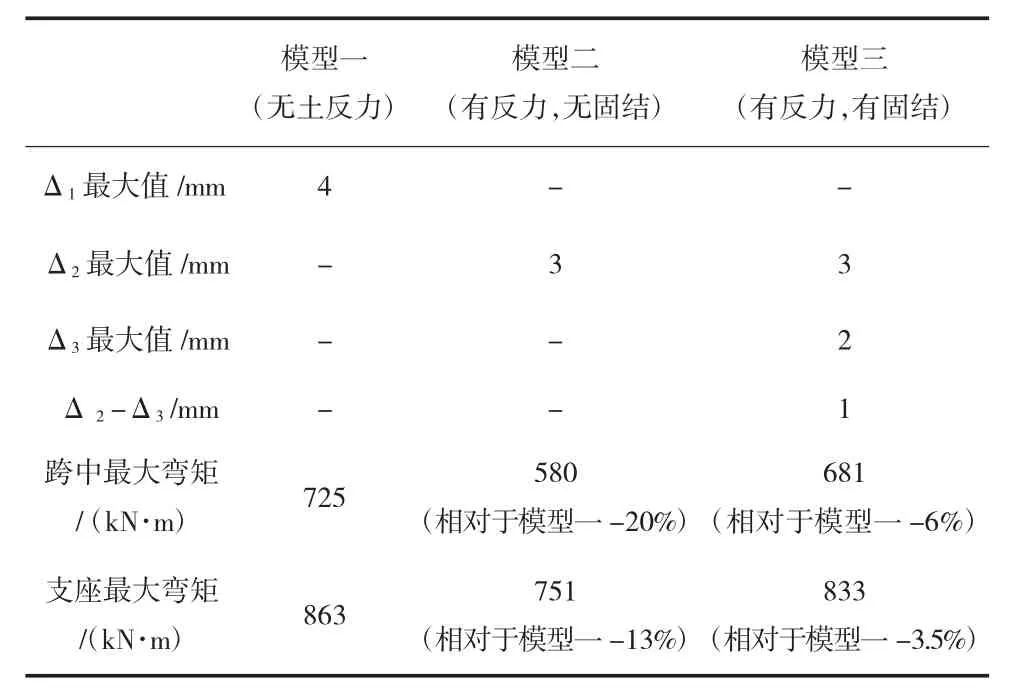

根据上节基于不同假定所建立的模型进行计算,相应的变形、内力等计算结果见表1。

表1 各模型计算结果

3.4.2 模型的确定

对于尺寸为2 800 mm×450 mm的四跨一联承载板,在标准跨距为7.5 m时,在不考虑土的固结作用的前提下,考虑土的支撑作用(模型二)比不考虑土的支撑作用(模型一)跨中弯矩减小20%,支座弯矩减小13%。

然而,模型三更接近于真实状况。由于土自身的固结,随着时间的推移,土对于板的支撑作用逐渐减弱,支撑范围逐渐减小。对于正常固结土,模型三比模型一弯矩仅仅减少3.5%(支座)和6%(跨中)。如果当土原先就是处于欠固结状态时,这一差值还要减小,甚至趋于0,那么实际固结变形会大于该方法所得到的变形值,附加荷载将全部转移至承载板上。

基于以上分析,在此地质情况下,采用模型一进行分析,土的支撑作用仅作为安全储备。

4 跨距的比选

该项目设计过程中,为了节约投资,对7.5 m跨以及11.25 m跨两种方案进行了比选。根据上节的结论,采用基于模型一假定条件的简化计算模型。

该工程桩板结构工程量主要由以下两部分组成:(1)钢筋混凝土结构;(2)岩溶处理费用。分别统计如下。

4.1 钢筋混凝土结构工程量

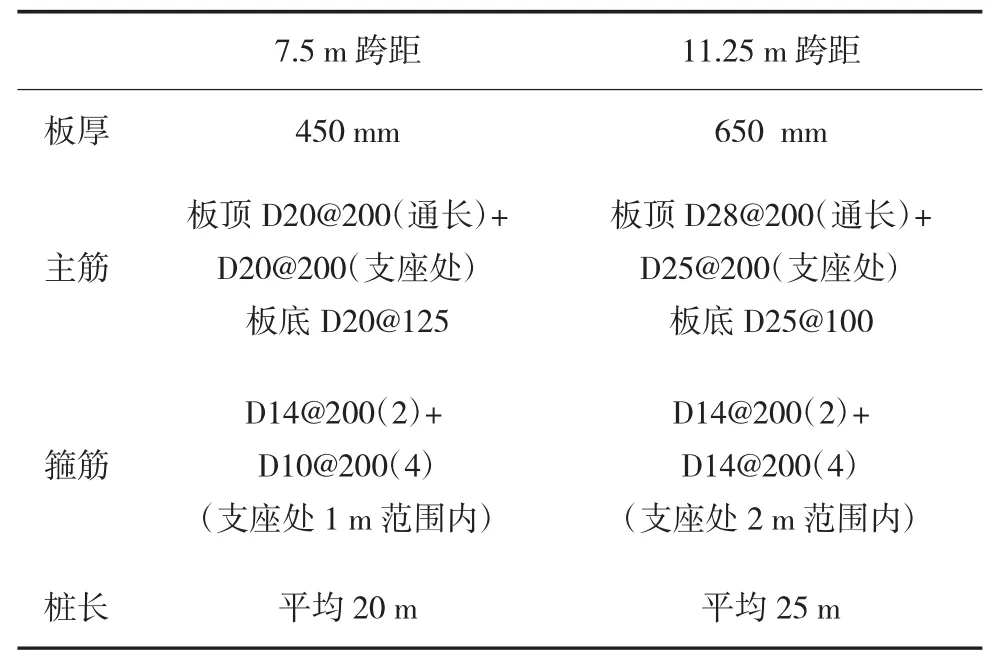

(1)结构尺寸和配筋

承载板的厚度、配筋受承载力要求以及裂缝限值控制,桩长受承载力要求控制。根据计算的结果,两种跨距下的结构尺寸和配筋情况见表2。

表2 结构尺寸与配筋

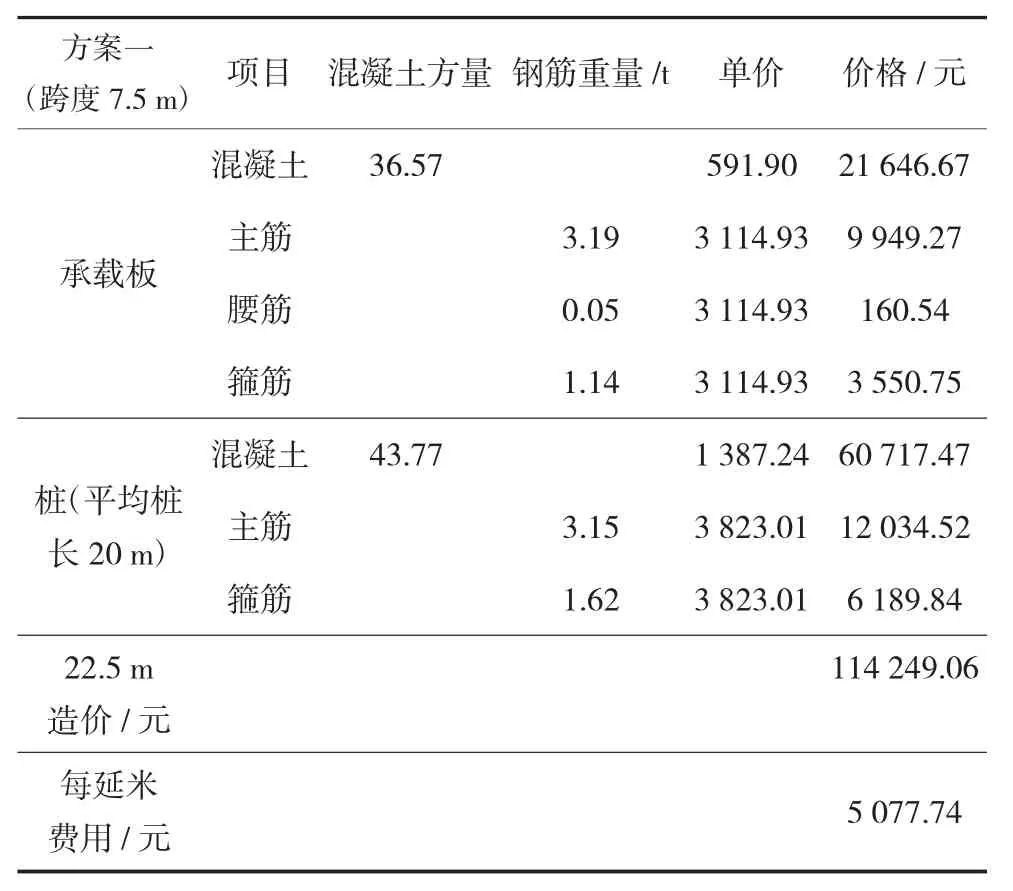

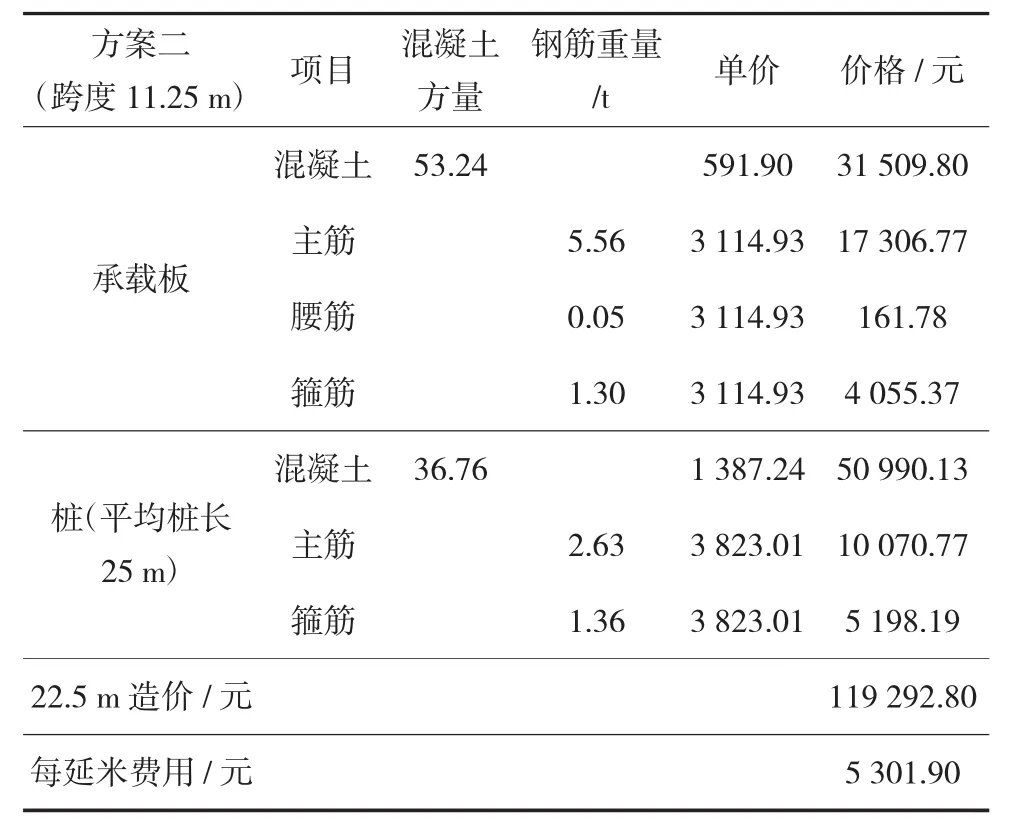

(2)造价比较

在不考虑岩溶的情况下,以每22.5 m桩板结构各项价格,比较承载板和桩的混凝土、钢筋用量(见表 3、表 4)。

表3 方案一钢筋混凝土工程费用

表4 方案二钢筋混凝土工程费用

在不考虑岩溶相关费用的情况下,方案一比方案二单线每延米低约224元。

4.2 岩溶处理费用比较

4.2.1 岩溶处理方法

根据该工程的特点以及地质情况,确定以下原则:当溶洞范围不大,洞高较小(小于3 m),溶洞内有填充物或部分填充物,溶洞不连通时,采用片石、黏土抛填法。当溶洞很高(高度3 m以上),溶洞可能与周围的溶洞连成溶洞群时,为防止施工过程出现塌孔、埋锤或偏孔,采用片石、黏土抛填法[3]的同时加振钢护筒[4]。

4.2.2 桩长与遇溶洞概率的关系

在岩溶发育较为强烈区段,经过统计分析,不同方案桩长与遇溶洞概率的情况如下:

(1)由于部分桩桩端持力层范围岩溶顶板稳定性不够,需要增加桩长。7.5 m跨距平均桩长从20 m增加至22 m,增加了2 m;11.25 m跨距平均桩长从25 m增加至28 m,增加了3 m。

(2)随着跨度的增加导致了遇到岩溶的概率的增加。7.5 m跨需要处理的岩溶为 12/18=66.6%,11.25 m跨方案需要处理的岩溶为94.4%。

4.2.3 岩溶处理措施费用

该项目岩溶发育区典型纵剖面如图4所示。

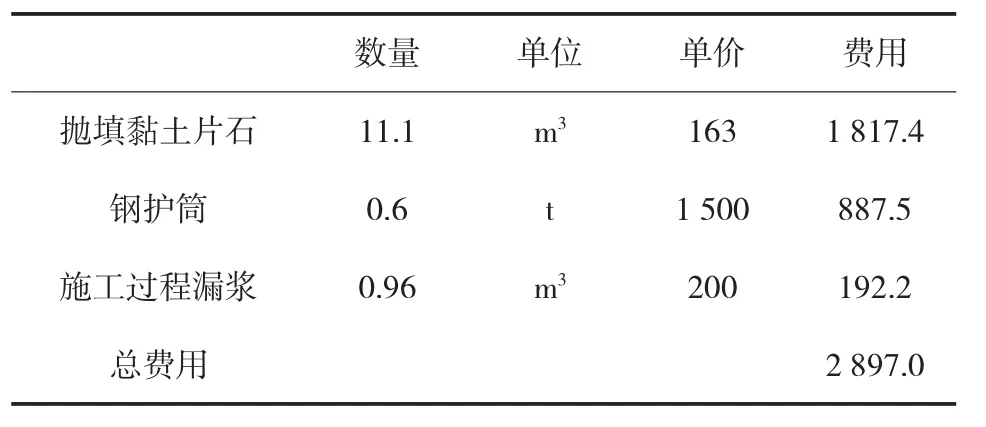

该段溶洞高约3.5 m,按照平均填充率40%,采取率15%,采用钢护筒及抛填黏土片石作为措施,每个溶洞处理费用平均估计见表5。

在岩溶发育区,单个岩溶处理费用经估算为2 897元。根据上节的统计结果,7.5 m跨距方案需要处理66.6%的溶洞,11.25 m跨方案需要处理94.4%地勘所揭示的溶洞,则:7.5m跨方案单线每米岩溶处理费用约2 897×2×0.666/7.5=514元;11.25 m跨方案单线每米岩溶处理费用约2 897×2×0.944/11.25=486元。

图4 典型地质纵剖面(单位:

表5 单个岩溶处理费用

岩溶处理费用方案一比方案二高出约28元/每延米。

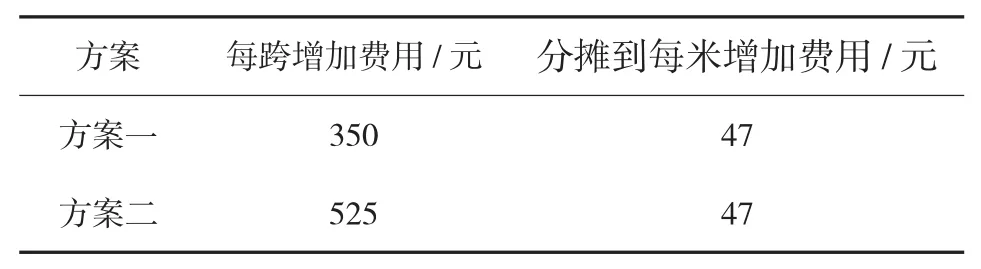

4.2.4 遇岩溶增加桩长费用

由于遇到岩溶后,桩长需要增加,故还要考虑这部分增加的费用。在岩溶发育区段,方案一(跨距7.5 m)的平均桩长由20 m增加至22 m;方案二(跨距11.25 m)平均桩长由25 m增加至28 m。岩溶导致的桩长增加的费用比较明细见表6。

表6 岩溶导致桩长增加的费用

这部分费用两个方案持平。

4.3 综合比较

综合考虑钢筋混凝土结构及岩溶处理措施这两部分费用后,方案一(跨距7.5 m)与方案二(跨距11.25 m)比较如下:

(1)在不考虑岩溶的情况下,方案一比方案二每延米造价低224元。

(2)在考虑岩溶存在的情况下,方案一比方案二每延米造价低196元。虽然方案一桩的数量是方案二的1.5倍,但是桩长减小了遇溶岩概率也显著地减小,所以岩溶处理费用没有增加。

根据以上分析,7.5 m跨距方案总投资更为经济,确定采用7.5 m跨距的方案。

5 结论与建议

(1)在考虑计算模型中,采用不考虑土反力作用下,是比较合理的,也是目前大多数工程采用的方式;

(2)考虑溶洞所需处理的概率,经过对板厚、桩长及桩数的综合分析,案例的结论是采用7.5 m桩跨方案更有利于控制成本。

(3)应考虑桩板结构所处的地质条件、桩的承载条件、板下土体的反力及固结等情况,综合确定桩板结构的计算模型;

(4)对于桩板结构的跨度,受地质影响,宜综合桩长、桩底承载力、溶洞的下伏层及填充情况,综合确定其跨度,在安全的前提下,确定跨距。

[1]王峰.高速铁路无砟轨道桩板结构路基理论与实践[M].北京:中国铁道出版社,2012.

[2]肖宏,冯雁,龚小平.桩板结构桩-板-土相互作用模型试验研究[J].岩土力学,2013,34(2):81-87.

[3]李荣锋,冲孔灌注桩施工遇到溶洞的处理方法及其施工质量控制措施[J].江西建材,2017(5):106.

[4]翟向东,黄永泉,黄发源,等,复杂地质条件下溶洞处理的桩基施工技术[J].常州工学院学报,2015,28(3):1-5.