南京城市植物造景发展对策分析

王祝根,何疏悦

(1. 南京工业大学建筑学院,江苏 南京 210009; 2. 南京林业大学风景园林学院,江苏 南京 210037)

植物造景结合城市环境与绿化建设需求,利用以植物为主的景观元素、以艺术化的方式和手法创造出优美的植物景观效果,从而充分发挥植物的生态、美学和文化价值。植物造景必须具备科学性与艺术性2方面的高度统一,既满足植物与环境在生态适应上的统一,又要通过艺术构图原理体现植物个体与群体的形式美,以及人们在欣赏时所产生的意境美[1]。相对于建筑、雕塑等其他景观构成要素而言,植物造景的重要特点就是其能够为城市环境提供具有可持续生命力的绿色,使城市景观发挥显著的生态价值。与此同时,运用艺术手法配置的植物造景,也能够为城市创造出具有特定文化内涵的城市景观,对城市人文环境塑造有重要意义。因此,作为具有悠久历史的中国文化名城和国家园林城市,南京的植物造景设计应充分发挥植物的生态、美学与文化价值,为营造城市生态环境、展现城市景观形象与诠释地域景观文化发挥综合性的功能价值。

1 南京城市植物造景设计的现状与问题

作为国家级历史文化名城,南京的城市绿化基础较好,特别是其主干道以“绿色隧道”而闻名海内外。自20世纪50年代制定“一般维持,重点建设”的城市绿化建设指导方针起,随着园林绿化工作规划、城市绿地系统规划等相关工作的展开和推进,南京的城市绿化事业持续发展,并取得了显著成绩。截至2013年,南京建成区绿地率达39.94%,绿化覆盖率44.06%,人均公园绿地面积14.55 m2,南京城市绿化的3项主要指标均位居全国同类城市前列[2]。

与此同时,需要看到的是,多年来,国内城市尤为注重绿化建设指标的量化考核,包括南京在内的大多数城市都将提升绿地3大指标(城市人均公共绿地面积、城市绿化覆盖率和城市绿地率)作为规划建设的主要目标。这种对“量”的追求的确促进了城市绿化建设的快速发展,但在注重宏观规划与指标考核的同时,国内城市的绿化建设长期以来较为粗放、城市植物造景 “质”的水平亟需提高。

城市植物造景水平的高低与一定时期内的城市建设发展水平密切相关。当城市建设处于粗放型发展阶段时, 城市绿化的重心是绿地空间拓展与绿化指标提升,这一时期的城市植物造景水平普遍较低。但随着城市化进程的迅速发展,我国的城市建设已进入存量空间优化的城市更新时代,相应地,在城市景观更新的时代需求下,城市植物造景设计也将从“量的发展”进入“质的发展”时期。

在上述背景下,在过去30 a的城镇化进程中,与同类城市相比,南京的绿化建设虽然奠定了较好的基础,但要实现绿化水平“质”的提升,其在城市植物造景层面仍需积极应对以下4个方面的主要问题:

(1)缺乏科学的城市景观植物选择机制。在南京目前的植物造景建设中,仅有近来出台的《南京市行道树树种规划》为行道树种植提供了指导方向与选择标准,除此以外,南京尚没有在城市层面,制定其他景观绿化的植物选择机制与应用标准。目前,南京在植物造景的物种选择、搭配上仍较盲目,单纯重视和追求空间形式、视觉效果的现象较为普遍,缺乏相应地规划指导和设计控制。

(2)城市地区植物造景建设水平差异较大。受自然地理环境、城市建成环境、区域发展水平等因素的综合影响,目前南京市内不同地区的绿化指标、绿化建设水平差距较大。与此同时,由于各地区用于植物造景建设的用地基础、空间条件、植物生长环境以及财政经济支持力度各有不同,目前南京市内不同区域间的植物造景水平,也存在较大差异。因此,推动城市不同区域植物造景的均衡化发展,是未来南京城市绿化从量变向质变发展的一个重要方向。

(3)城市植物造景文化内涵有待提升。作为我国重要的历史文化名城和以绿化闻名的生态园林城市,南京在植物景观建设方面具有极好的基础条件、文化优势和发展潜力。但目前南京在植物造景设计中,缺乏对地域植物文化的深入研究和设计应用。面对国内千城一面的景观建设现状,南京需要意识到植物景观在城市特有景观风貌中的作用,并通过植物文化内涵的深度挖掘,进一步塑造更具特色的历史文化名城景观风貌。

(4)城市植物造景设计模式相对单一。目前,南京的城市植物造景仍以传统的平面化设计模式为主。由于造景模式相对单一,南京城市绿化的单位面积绿量仍停留在较低的水平,这使得植物造景的生态效益也处于相对低水平发挥的状态。作为城市用地空间极度紧张的特大城市,在有限的现实条件下,唯有结合城市空间特征进一步丰富、拓展植物造景模式,才能增加城市绿量,提高植物造景的生态效益,从而更好地改善城市建成环境质量,为市民创造更舒适的人居环境。

基于上述分析,本文以建立城市植物造景专项规划机制为前提,从本土植物应用、地区差异平衡、文化景观塑造与造景模式拓展4个层面提出了南京城市植物造景的发展策略,以期对南京的城市景观建设发挥一定的参考和借鉴作用。

2 南京城市植物造景发展对策分析

2.1 建立城市植物造景专项规划机制

从目前来看,对某一特定的城市空间要素进行科学合理的专项论证,规划后再展开有计划的建设实践,已得到城市设计领域的广泛认同。因此,在传统城市规划的基础上,许多国内城市已经针对城市建设需要,增加了更多新的专项规划内容。例如上海近年来编制了《上海市城市雕塑总体规划》,杭州也编制了《杭州市水系景观规划研究》。这些专项规划,对城市特定空间要素的建设实践,发挥了重要的引导与控制作用。目前,南京已于2014年首次研究制定了《南京市行道树树种规划》,提出了南京市行道树树种规划原则和行道树树种选择标准,规划了骨干、一般和试用树种3类,并推荐了不同类型道路的绿化配置模式,该规划将为南京城市行道树景观建设,发挥重要的引导与控制作用。

在上述各类专项规划研究和实践不断发展的同时,反观植物造景领域,多年来,植物造景一直被普遍认为是一种传统型的景观设计要素,其相关研究与实践,也主要是在相对微观的园林设计层面展开。随着城市景观建设进入更高的发展时期,对城市植物造景进行宏观规划、引导控制的时代需求已经出现,但目前仅有部分国内城市在绿地系统专项规划中,对植物物种提出了相对简单的规划引导,尚没有在城市层面形成植物造景建设的专项规划机制。

建立专项规划机制是促进城市植物造景优化发展的重要前提,也是推动城市植物造景科学发展的重要保障。面对植物造景缺乏创意理念,没有统一规划以及设计模式、表现手法、植物运用雷同的发展现状,南京应尽快参考《南京市行道树树种规划》,研究编制《南京城市植物造景专项发展规划》,从规划原则、管理政策、开发策略与鼓励机制等方面构建系统化的专项规划机制,其主要目的是建立更科学的植物选择、配置方法与设计引导策略,使城市能够根据不同区域环境、空间功能、文化内涵的特点与发展需求展开合理化的植物造景建设,改变目前普遍存在的盲目建设现状,从而有效推动城市绿化从绿量指标考核向质量内涵的发展转变(见图1)。

图1 城市植物造景专项发展规划框架

2.2 南京城市植物造景发展策略

结合南京城市植物造景设计的现状问题分析,以专项规划机制为依托,南京应重点通过本土植物应用、地区差异平衡、文化景观塑造与造景模式拓展4个方面的规划,促进城市植物造景设计由粗放向生态化、均衡化、艺术化与集约化的综合方向发展。

2.2.1 植物造景生态化发展策略——提升本土植物应用比例 适地适树和选用乡土植物是植物造景科学性的基础和基本原则[3-4]。南京城市植物造景建设面临的较突出问题是本土植物应用严重不足。包括南京在内的许多国内城市,近年来在景观建设中引进了大量外来植物品种,丰富了城市景观形象。但与此同时,种类丰富的本土植物具有对南京环境的高度适应性特征,如加以利用,也可以对南京的城市景观形象、生态环境优化发挥积极作用。因为在经历了大量外来物种侵入、城市化与环境污染以及气候改变等多重因素冲击而存活下来的本土植物,已经通过事实充分证明了其顽强的环境适应性。许多国外城市已经认识到,本土植物对城市景观文化、地域生态多样性发展有着巨大的潜在价值,保持并充分利用本土自然景观植物,平衡本土与外来植物比例,也因而成为其城市植物造景设计的新思想和基本原则。

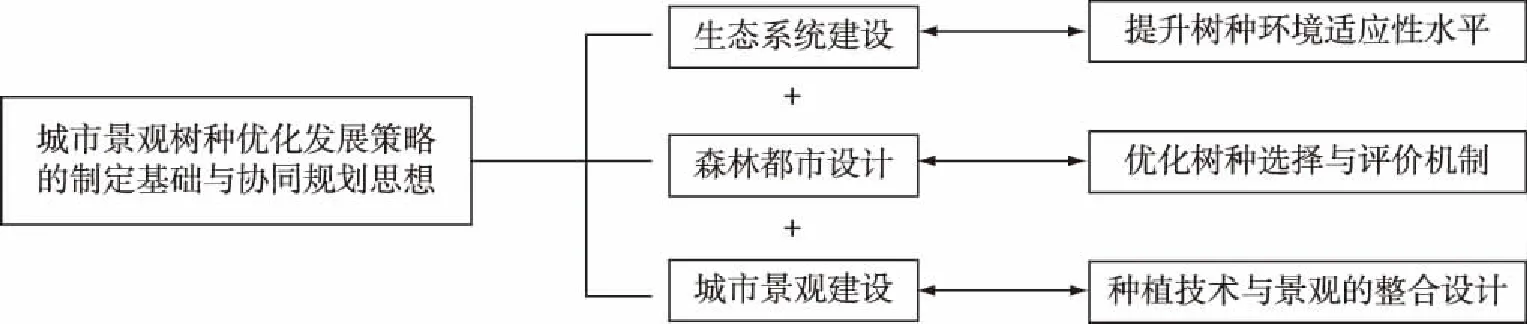

图2 墨尔本城市景观树种优化发展的制定基础与规划策略

世界人居环境典范城市墨尔本,在其都市景观多样性指导方针中,提出的树种比例控制原则、外来物种与引进物种平衡发展的规划思想,对南京城市植物造景设计具有积极的借鉴意义。在树种比例控制方面,墨尔本在对全市景观树种展开全面普查的基础上,确定更优化的景观树种选择方法。基于植物敏感的环境适应性测试,墨尔本在景观树种规划中,优化了公共绿化植物的分类标准,将地域环境适应性、遗传与进化能力以及植物的抗灾害能力、遮阴能力、垃圾产量等多项内容纳入分类体系中,通过更细化的标准选择植物,满足城市不同地区、环境、土壤等条件下的植物造景需求和植物物种控制比例(见表1)。从其发展目标对照可以看到,将目前占绝对支配地位的桃金娘科植物总量,由目前的43%降低到20%,是墨尔本植物物种平衡发展的核心内容[5-6]。

表1 墨尔本景观树种多样性总体发展目标

墨尔本通过基础资料普查,建立完整的树种选择体系,根据地域生态环境、森林都市和城市景观建设需求,制定规划目标、设计原则和景观树种多样性发展策略,在实施过程中,通过有效的科学监督体系保证目标的逐步实现[7],其思路对南京城市植物造景的树种选择与比例控制,有一定的参考和借鉴价值(见图2)。

稳定的群落结构和多样的植物种类,是创建生态园林城市的根本,而充分利用本土植物展现地域景观风貌,也是未来城市景观建设的发展趋势。因为,保持并促进本土与外来物种的均衡发展,能提高植物造景抵抗各类不良气候及病虫害的能力, 增强城市景观的生态稳定性与环境适应性。与此同时,本土与外来物种的均衡发展,能够塑造、提高城市植物造景的观赏特征,是创造特色城市景观的重要途径。

从目前来看,南京植物造景群落结构较单一,“一次成型”的建设模式较为普遍,本土植物在城市植物造景中的应用被长期忽视,其潜在的生态、景观价值未得到充分发挥,植物造景尤其缺乏本土与外来物种的科学结合。例如,根据南京农业大学谢婷婷对南京公园绿地的35个植物造景统计分析,其中运用的乡土植物约计78种,仅占样地植物总数的26.2%,南京丰富的乡土植物资源尚未得到充分发掘[8]。可以说,植物造景人工化、速成化带来的两高两低问题(投入成本高,养护成本高,生态稳定性低,景观观赏性低),已经成为提高南京城市植物造景水平的“瓶颈”。

南京地处北亚热带,自身有大量性状优良的乡土树种,城市绿化与植物造景应就地取材,增大本土树种的应用比例。未来的南京城市植物造景建设,应以模拟地带性、近自然的生态型植物群落为设计导向,充分利用本土与外来树种的合理搭配,营造相对稳定的植物群落结构,从而塑造更具环境多样性、生态平衡性与地域特征性的城市景观。

南京应根据出台的《生物多样性规划》、《区域植物引种育种规划》,结合南京本土植物的生态习性与推广特点研究,优先引用、改良、驯化本土植物,充分利用本土植物的生物学特性和生态习性,优化城市植物造景水平。参考墨尔本在广泛调查与研究基础上,制定城市树种多样性控制比例,根据城市绿地系统规划(2013—2020)对区域植物引种、育种规划的方针与目标,南京应结合地理环境及植物特征,制定城市植物物种比例控制标准,以促进南京植物造景物种多样性的可持续发展(见表2)。

表2 南京景观植物物种多样性控制参考比例

类别种类与数量参考比例乔木类科61同一科的树木所占树木总量的比重小于30%属115同一属的树木所占树木总量的比重小于20%种299同一种的树木所占树木总量的比重小于15%灌木类科45同一科的灌木所占灌木总量的比重小于20%属102同一属的灌木所占灌木总量的比重小于10%种221同一种的灌木所占灌木总量的比重小于5%新引国内外物种科67引进同一科的植物所占引进总量的比重小于25%属122引进同一属的植物所占引进总量的比重小于20%种137引进同一种的植物所占引进总量的比重小于15%

2.2.2 植物造景均衡化发展策略——缩小城市地区造景差距 我国城市化的高速发展带来了许多环境质量问题, 其改善的主要手段之一,即是通过园林植物来实现的[9]。但受长期以来 “建筑优先,绿地填空”的思维影响,“见缝插绿”式的建设使植物造景很难得到科学合理而均衡的发展。在上述背景下,南京城市植物造景建设面临较突出的另一问题是,区域差异性大,区域间发展不平衡。突出表现在老城区与新城区、主城与副城、风景名胜区与一般性绿地、历史风貌区与普通街区、城市中心区与非中心区之间的差异性与不平衡。

如作为最具代表性的城市窗口,南京新街口地区的植物造景量与其他地区相比严重不足,因用地过于紧张,该地区的绿化率亦极难得到提升。作为南京的城市中心,新街口地区目前的绿化现状严重影响了南京的城市景观形象。如中央商场南侧的淮海路,道路绿化与植物造景匮乏,新街口西侧重要道路华侨路的行道树生长状况不良,与一旁重点打造的文化街区长江路的景观极不协调。新街口既是南京展现城市形象的窗口,也是热岛效应最明显的地区,但该地区人口稠密,城市公共空间严重不足,因此其植物造景设计,必须结合空间特征与景观形象、生态效应综合考虑,尽快修复其绿化设计与植物造景的漏洞与不足,塑造体现南京国际性人文绿都特色的整体景观形象。从地区人流量、城市空间特征与绿化管理条件等综合因素考虑,新街口地区的植物造景设计,应以立体绿化为主,配以部分景观小品,充分利用中央商场、德基广场等城市综合体的部分屋顶、建筑立面和公共广场进行高品质的植物造景设计,选择降温、除噪和吸尘效果好的植物搭配方案,以发挥植物造景的生态效应,塑造现代城市商业中心的精品景观形象。

作为传统重工业城市,南京主城区内的扬子石化、金陵石化等典型重工业区工业污染严重,该区域城市环境质量差、绿色空间匮乏、绿地结构不合理的现象同样突出,但其对植物造景的需求与新街口地区截然不同。受重工业产业影响,降低环境污染水平,改善空气质量,是该地区植物造景设计迫切需要解决的问题。因此,该地区的植物造景建设,应突出植物绿化隔离带与长江、城市冬季主导风向防护林地的规划设计。新街口地区、重工业区植物造景问题的存在,从侧面说明了南京在奉行 “点、线、面结合”式绿地布局模式的同时,在重视大绿地、大公园建设与绿化指标发展的同时,缺乏对城市植物造景因地制宜的合理规划,这不但直接影响了城市环境形象的塑造,亦不能满足城市居民对植物造景的功能需求以及各类城市空间不尽相同的生态需求。

由于不同类型的城市空间、城市环境对植物造景的需求各不相同,植物造景应针对特定的城市空间、环境特征进行规划与设计。南京应依托城市植物造景专项规划,根据城市内不同区域的功能强度和功能规模,将空间划分为“综合型”、“工业型”、“商贸型”、“旅游型”、“城郊型”等空间类型,根据其不同的空间特征、环境条件、功能需求研究,制定相应的植物造景设计模式、设计标准与设计导向,为不同地区、不同性质的城市空间提供适宜的造景方法与造景模式选择,从而构建更科学合理的城市景观结构。

2.2.3 植物造景艺术化发展策略——提升城市景观文化内涵 城市植物造景,一定程度上代表着一个城市的文化底蕴与形象,也代表着一种城市景观文脉的延续与传承,因此植物造景设计应考虑城市文化内涵,用植物表现城市人文理念[10]。植物造景的文化表达,可以借助植物的“形”,即植物本身的种类、形体、特征等来塑造,也可借助植物的“意”,即植物的文化内涵来传递。中国传统文化与植物有着极深厚的关联度,许多植物频繁出现在大量的诗词歌赋中,具有丰富的文化隐喻意义。在满足生态功能的基础上,作为中国历史文化名城的南京,应将植物造景设计提升到更高的文化高度,认识并大力开发植物造景对城市景观文化的塑造与诠释价值,借助植物与传统地域文化的紧密联系,营造独具特色的城市景观内涵。因此,南京应以中国江南园林的植物造景手法,综合植物的表象特征与文化内涵,开展植物造景设计研究,从历史与文学2个角度发掘植物文化内涵。

从历史的角度看,南京是国家首批公布的24个历史文化名城之一,近代的南京更以“绿城”闻名遐迩[11]。南京悠久的城市历史中有不少带有植物文化内涵的事件。例如郑和前后七下西洋,除了成为文化交流的使者外,他带回来的大量外来物种如西府海棠等,丰富了中国的植物种类。在郑和下西洋的下关地区、郑和宝船厂遗址公园及周边的城市植物造景中,就可以运用这些具有历史典故的植物进行景观设计,配以文字信息解读,以增加该地区的景观文化底蕴。

从文学的角度看,南京植物造景的文化拓展空间则更为广阔,历史上大量的文人墨客在南京留下浩如烟海的名篇佳作,应深入研究这些珍贵的文学作品中所蕴含的园林植物信息。如《红楼梦》、《桃花扇》等历史名著以及大量描写金陵美景的诗篇中,包含有诸多关于园林植物与植物造景的文学描写。再如,明代文学家王世贞记录金陵园林的《游金陵诸园记》、清代诗人袁枚的《随园记》等地方园记中,也都含有信息量极大的地域园林植物造景资料,但源于历史文学作品、富有诗画意蕴的植物造景信息,在南京当代城市景观中的应用程度远远不够。作为历史文化名城与江南园林城市的典型代表,南京的植物造景设计极有必要在其意蕴无穷的历史文脉中吸取灵感。

另外,植物造景有别于一般园林绿化的最显著特点,即为植物造景方法的多元化与艺术性,其多元手法主要体现在巧妙地利用植物的种类、形态、色彩、质感等特征进行构图,并通过植物生命周期的变化、与建筑环境及景观雕塑等小品的配合,塑造丰富多彩的艺术形态。南京现有的植物造景设计,多采用乔木、灌木、草坪搭配的普遍模式,这种种植模式源于对自然植物群落的构成形态模拟,是一种较自然的、能综合发挥植被生态、美学价值的种植模式,但这一模式在南京的植物造景中被过渡使用,对南京历史、文学资源中的植物造景信息的发掘与利用则相对极少。从这一角度来说,南京亦应探索城市植物造景专项规划机制,根据各类地区的历史文脉、文化背景和自然地理条件,建立相应的植物造景设计标准和设计体系,为城市植物造景文化特征的塑造提供规划原则和设计引导。

2.2.4 植物造景集约化发展策略——丰富城市植物造景模式 多年来,南京在继承历史园林格局的基础上,充分发挥山水城林优势,形成了独具特色的城市园林绿化体系。但随着城市的快速发展,作为人口高密度聚居的大城市,尤其是南京老城区的建设用地高度紧张,城市空间不断向天空与地下纵向延伸,未来城市绿化建设用地的可拓展空间已经越来越小。根据南京林业大学陈昕等的调查研究,目前南京的城市植物造景仍以较单一的平面模式为主,立体绿化尚未普及且造景方式比较简单、养护管理相对粗放[11]。随着城市空间的立体化发展,这种平面模式的单一性与功能的局限性,已不能适应城市绿化空间拓展的现实需求。在高层建筑,超高层建筑,立体桥梁、隧道等基础设施开发力度空前的现状下,南京应积极探索植物造景模式的新突破,重点通过以下途径,促进植物造景发挥更集约化的综合效益:

一是积极推广立体化的城市植物造景模式。立体绿化是增加城市空间绿量、维持城市生态平衡、开拓城市绿化领域的一种新形式。在现代城市环境中,立体绿化能够充分节省土地资源和增加空间绿量,是现代城市绿化的重要手段之一[12],其在弱化城市热岛效应、减少PM2.5等方面的价值已得到了社会的广泛认可。在国外,立体绿化在城市植物造景中的应用,已较为普及,且形成了立法推行、规划控制、生态补偿一系列相对完善的管理政策和鼓励机制。与此同时,在生态设计理念的引领下,立体化的植物造景模式在澳大利亚、德国、新加坡等国家的当代城市设计中得到了越来越广泛的应用。

相比之下,目前我国尚没有将立体绿化制定相应的专项规划,更未将其纳入法定规划编制内容,立体绿化游离于法定规划编制内容之外,其实施依赖于政府借助城市大型事件(如奥林匹克运动会、青少年奥林匹克运动会等)的推广[13]。例如在2013年颁布实施的《南京市城市绿化条例》中,南京仅在规划建设的第二十条中提出鼓励进行立体绿化,但却没有编制如何推行的具体规划,也设有制定鼓励立体绿化的具体优惠政策。在上述背景下,南京应尽早将立体绿化模式落实到城市植物造景专项规划体系中,在规划中有针对性的制定出具体的立体绿化控制、鼓励与补偿政策,并提供立体化的植物造景模式与技术指导,从而切实推动城市植物造景从平面走向立体,达到进一步节约城市用地,拓展城市绿色发展空间的目的。

二是充分拓展与公共建筑相结合的城市植物造景模式。以现代城市中的各类文化、交通、商业综合体等公共建筑为依托拓展植物造景模式,实现植物造景与建筑空间的有机结合对塑造建筑品质与局部城市环境品质有双重意义。

目前,南京多数公共建筑的外部环境设计强调的仍然是地面景观与建筑形态的协调,植物造景与建筑表皮、屋顶、阳台等空间界面的结合较为欠缺。 自2014年青少年奥林匹克运动会以来,南京持续投入较大规模的基础设施建设,立体化的火车站、地铁站、体育设施、博览中心、文化艺术中心、商业综合体等大型公共建筑建设如火如荼,这些大型公共建筑的建筑立面、建筑顶面,为城市植物造景提供了广阔的承载平台。南京应参考墨尔本等城市制定的鼓励政策,在专项规划中制定相应策略,根据公共建筑的性质、规模、容积率等指标制定强制性、层级式的植物造景建设标准。在此基础上,以灵活的资金支持、土地优惠、财政补贴等形式制定相应的推广政策,根据建筑表皮、屋顶绿化的面积与比例,给予相应的配套政策优惠与绿化建设补偿,从而有效推进城市植物造景与公共建筑的一体化设计,进一步推动公共建筑附属景观由平面模式向多维度的空间模式转变。

3 结语

随着理论与研究领域的不断拓展,风景园林早已实现了传统园林范畴的突破,越来越多的介入到当代城市设计中。与之相应地,传统的植物造景概念、内涵也应与风景园林学科共同发展。在城市设计中,植物造景不应仅仅是利用植物来营造微观视觉艺术效果的一种手段,它还包含着城市整体层面的景观、生态与文化意义。作为城市建成环境中稀有的、具有生命力的景观元素集合,植物造景对于改善城市生态环境、丰富城市景观形象、塑造城市文化内涵具有不可替代的功能作用和综合效益。

在上述背景下,包括南京在内的国内城市应尽快在城市宏观层面建立植物造景专项规划机制,以改善城市景观品质、生态品质与文化品质为目标,以系统性的规划框架与科学化的植物选择、配置方法为指导,根据区域功能特征、城市文化特征、建成环境特征制定内容完善的城市分区、分片、分类植物造景设计策略,从而充分发挥专项规划的有效作用,切实推动传统型的城市植物造景向生态化、均衡化、艺术化与集约化的综合方向发展。