新疆乌恰县柯尔克孜族婚礼“劝嫁歌”的现代转型与文化适应①

柯尔克孜族是一个古老的民族,也是个跨界民族。在我国最主要的聚居地区是以新疆克孜勒苏柯尔克孜族自治州(下文简称为克州)一市三县(阿图什市、乌恰县、阿合奇县、阿克陶县)为城市中心的天山南北和帕米尔山区,新疆境内其他地区也有零星分布。柯尔克孜族在这片以托什干河、博古孜河、克孜勒苏河水域及其支流为水源依托,以帕米尔山区及相邻草原为沃土滋养的地域过着半定居半游牧的生活。历史上柯尔克孜族的几次大迁徙使这个民族居住地域、部落分布都发生了改变,但柯尔克孜族注重礼仪的文化基因并未因外部环境的改变而消失,传统行为方式在婚丧嫁娶等仪礼中被鲜活地保留下来。

演唱“劝嫁歌”普遍存在于新疆柯尔克孜族婚礼习俗中,集中反映了柯族的历史传统、民俗和文化信仰等。笔者通过考察克州乌恰县托云乡和乌鲁克恰提乡的两场婚礼活动,重点跟踪乌鲁克恰提乡的婚礼仪式全过程,发现两场婚礼活动的过程都与音乐密切地结合在一起。透过婚礼环节展示出的音乐本体形态,看到了音乐作为文化的一种存在方式,其形态与观念、行为密不可分。在“劝嫁歌”中乌恰县柯尔克孜人在保留传统婚礼仪式歌的同时,当下在柯族年轻人中盛行的流行歌曲也参与其中,本地区祖辈传承下来的传统婚嫁歌与现代流行歌曲的相互传输过程使得两种相互接触的文化品种发生了双向变异,在当下多元文化背景下,柯族人与他文化在相互接纳、互融、改变的同时,也通过文化适应等方式在维系自我传统文化。

笔者采访的乌鲁克恰提乡婚礼举办地位于该乡焦于里干村四大队。举办婚礼的一对新人分别是新郎阿克卓立·阿克巴依(21岁)和新娘迪娜拉·买买提居苏铺(17岁)。下文将对此次婚礼仪式进行翔实地描述,并在此基础上对“劝嫁歌”的演唱方式、过程及音乐文化变迁进行讨论和分析。

一、乌恰县地缘文化背景

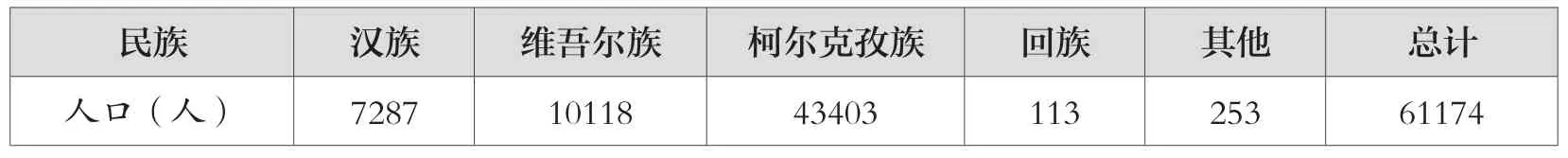

历史上,克州地区是由以各个绿洲自为体系的从事定居农业的“城廓诸国”和以从事游牧的“行国”构成。1954年7月14日,正式成立以柯尔克孜族为自治民族的克孜勒苏柯尔克孜自治州。乌恰县隶属克州,是柯尔克孜语“乌鲁克恰提”的简称,意为“雄伟的山口”,这是对乌恰地貌特征最准确的解读。西汉时,乌恰县境属于捐毒国,在西域都护府管辖之下。 《汉书·捐毒国传》 记载:“捐毒国, 王治衍敦谷。去长安九千八百六十里,户三百八十,口千一百,胜兵五百人……衣服类乌孙,随水草,依葱岭,本塞种也。”[1]据2015年统计数据,乌恰县人口比例如下(见表一):

表一.2015年乌恰县人口比例统计数据

乌恰县如今的行政区域划分是9乡2镇,以前是按各乡地理位置划分为三个区①乌恰县辖9个乡,一区包括铁热克乡、巴音库鲁克乡、黑孜苇乡、托云乡;二区包括乌鲁克恰提乡、吉根乡、吾合沙鲁乡;三区包括膘尔托阔依乡、波斯坦铁热克乡。柯尔克孜语中的南北方言也与部落有关,北部方言是现代书面标准语的基础,也是现代柯尔克孜族文学语言的基础。一区二区使用北部方言,三区使用南部方言。。据当地牧民介绍,三个区中一区、二区为同一部落,三区为另一个部落。因此一区、二区与三区在语言上有较大的区别。这也是因为不同部落的语言差异而形成。新疆的柯尔克孜族、哈萨克族等草原游牧民族没有姓氏观念,维系族群裙带关系的是坚若磐石的部落观念:两个陌生的柯尔克孜人相识,除了要问对方是哪里人,还要问对方是哪个部落的,部落是古代柯尔克孜族的一种重要的社会组织形式,在历史上对柯尔克孜族的社会政治、经济、文化均有十分重要的影响。新中国成立后,部落的基层单位逐渐发展成为纯生产单位,部落组织虽已消失,失去了它的统治地位,但部落影响依然存在。部落观念、部落头人尤其在牧区仍有相当大的影响,同一部落或同一氏族的人在一起总是倍加亲切。

此次婚礼举办地是乌鲁克恰提乡的卓尤勒干村。该村位于过去的二区,历史上曾是冲巴噶什(chonbagish)部落活动的区域。乌鲁克恰提乡位于乌恰县城西北部,又称老乌恰乡,四周群山耸立。该乡距离乌恰县城74公里,是中国最西边的居民点,也是在中国太阳落山最晚的地区,夏季白昼时间长达17到18个小时。柯尔克孜族群中最为著名的玉其塔什草原就位于乌鲁克恰提乡境内,是新疆南部海拔最高、面积最大的天然夏牧场。这片草原也是乌恰地区柯尔克孜族游牧生活的生存依托和生态网络。乌鲁克恰提乡人口近4000人,均为以放牧为生的柯尔克孜族。选择该乡的卓尤勒干村为此次调查点,是因为该村在地理位置上距离乡政府和乌恰县城都较远,交通闭塞,牧民生活方式相对古老,在现代文化碰撞下,这里是传统生活方式、习俗等草原文化生态保存较多的一个区域。

二、乌鲁克恰提乡婚礼个案描述

由于乌恰县的地理位置处于天山南坡和东帕米尔、北昆仑一带,自然条件恶劣,半荒漠带海拔在2—2.5千米以上,生活在这片地区的柯尔克孜族世代按季节游牧,每年均有三至四次的牲畜转场,生活艰辛而忙碌。柯族人举行婚礼仪式的日子多会定在夏秋时节,选择这个时期是遵循自然法则的选择。这一时期水草丰美,羔肥马壮,相对一年中的其他时节对于放牧民族是比较悠闲惬意的时节。近年来牧区地区逐步改变了过去纯游牧的生活方式,实现半农半牧和相对定居的生产生活方式,但根植于柯族人观念中最佳的婚礼时间却并未改变。

柯尔克孜族传统婚礼包括说亲、定亲、纳聘、准备婚礼用品、娶亲、回门等环节。我国自古以来就有纳聘的习俗,《太平寰宇记·戛斯专》载,唐代及戛斯人“婚嫁纳羊马为聘,富者或千计”[2]。因此,柯尔克孜族有“娶个老婆倾家荡产”的说法。“抢婚”②柯尔克孜族从订婚到结婚,男方要陆续给女方很多牲畜,从一个“托库孜”(即九的意思,送的聘礼要由九匹大牲畜组成,即骆驼一峰、马四匹、牛四头,或价值相当的小畜和财物)到几个“托库孜”不等。富者聘礼更多,一些贫苦牧民拿不出相应的聘礼,就采取换亲或干脆进行抢亲。也是在这种婚俗背景下的一种被迫选择。牧区传统的柯尔克孜族婚礼通常要举办三天,婚礼仪式先在女方家进行,阿克桌立·阿克巴依的婚礼也不例外。

第一天:男女方的宾客均在下午五六点之前陆续到达男方、女方家。对许久未谋面的亲属们来说,这个时刻除了商议婚礼之事,也是相互间了解近况的机会。新郎的爸爸阿克巴依在当日要宰杀一只黑色的羊用来招待远道而来的宾客。客人们也从各地带来自己制作的包尔萨克(一种油炸的面点)、库依玛克(油馕)、油馓子等传统食物,有从县城来的亲戚们还会带来一些水果和蔬菜。这是牧区最稀缺的食物,通常都会留给老人和小孩食用。

第二天:新娘新郎家分别在忙碌着准备接亲当日的食物和备办事宜。新郎家要在这一天将第三天婚宴所需食用的马匹和羊送到新娘家,这匹马的脖子上要裹上一条红色的丝绒布,并且由新娘父亲带领几名身强力壮的男子将马宰杀后用于第三天做马肉抓饭的备料。新娘则和家人一起将早已绣好的各种被褥,坐垫、帷幔等闺房嫁妆码放在土炕上,形成约两米高,三米长被褥墙(这也是柯尔克孜族等游牧民族的习俗之一,家家都习惯将被褥等齐墙摆放,色彩非常艳丽,以大红大绿等色调为主,刺绣出各类非常漂亮的花纹和传统动物变形的图案,所有的刺绣品上都绣着绝不重复的各类花色,形成一道独特的景观。或许居无定所,四处迁徙游牧的生活方式令柯尔克孜族妇女只能通过修饰点缀个人服装和生活用品来调节家庭的温馨。据新娘家人介绍,缝制这些嫁妆通常需要大半年的时间,每一件物品都是家人一针一线缝制出的,充分体现了柯尔克孜族妇女在手工制作时开拓创新的智慧和吃苦耐劳的朴实品质,流传于柯尔克孜族妇女间著名的歌曲《绣花姑娘》《擀毡歌》即来源此。

第二天,在新娘家还要进行的是新娘的“巴塔”仪式①巴塔(bata)意为祷告、祈祷;祝福、祝愿,是由原始宗教仪式衍变而成的柯尔克孜族传统习俗,同时也存在于新疆地区其他游牧 民族中。和为新娘举办的舞会。“巴塔”是由娘家邀请一位在村里德高望重的老人举行对新娘的祝福仪式。在柯尔克孜人当中“祝词”被认为是最具神秘力量的,年轻人得到的祝福越多,他的生活就越幸福,正如柯尔克孜族谚语所说:“人靠‘巴塔’茁壮成长,大地则靠雨露的滋润。”

当天下午,伴郎团还必须集体前去新娘近邻家进行“商议茶”(柯语称之为jol qay),新娘的嫂子们负责接待新郎及伴郎团。新郎和伴郎团到达后必须在门外唱歌(见图1),直到屋里的嫂子们满意才会开门放他们进来。傍晚时分在新娘家附近的一片草场上开始举行新娘舞会(见图2)。这是年轻人参与的娱乐活动,通常会通宵达旦。现今乌恰地区流行的形式是邀请电子琴手和歌手兼主持人在草原上举行舞会和各种小游戏。新娘迪娜拉邀请的是就读于新疆艺术学院音乐表演专业本科三年级的柯族学生扎利哈尔担任舞会的歌手兼主持。他用电子琴自弹自唱,演唱的都是在柯族年轻人中流行的通俗歌曲,既有本土的、也有从吉尔吉斯斯坦传入的。舞会参与者们多跳西方的交际舞,传统的“加尔阔如须”②即“会面舞”,是伊斯兰教传入新疆地区前流传于柯尔克孜族群里的原始歌舞形式,上个世纪八十年代仍在柯尔克孜地区盛行。未出现在这次婚礼舞会中。

图1.伴郎团在“商议茶”前的歌唱,雷嘉彦摄

图2.新娘舞会中的新郎与新娘,雷嘉彦摄

第三天:是最重要的婚礼迎娶过程。一早迎亲的队伍就从新郎家出发前往女方家。旧时是骑马前往,如今山区都会用大卡车载亲属们前往。女方家亲朋好友,部族长者们会在家门口等待迎接男方宾客,到达后男方宾客在女方家门口以男女长幼站成两队,新娘的亲人手端一盘白面粉,要给每位宾客的肩膀撒上白面粉③柯尔克孜族崇尚白色,认为白色蕴含吉祥、圣洁之意。在柯尔克孜族人生礼仪中,撒面粉表示祝福的行为较为多见。方可进屋享用婚宴。进屋后男女宾客分成两个房间用餐,男宾围绕地毯席地成环形盘坐后以歌唱拉开婚宴的序幕,通常演唱三到四首歌曲后在主人的招呼中开始用餐。

用过婚宴后新娘将会被新郎接走。这期间新娘、伴娘、新娘的妈妈、嫂子们都会在一间屋子里忙碌着做送新娘前的准备,如嫂子为新娘戴耳环项链等首饰,蒙上白色的盖头,给每位伴娘赠送头巾等礼物。一切准备就绪后便进入“劝嫁歌”的演唱环节(见图3)。先由伴娘们演唱祝福歌曲,接着嫂子们开始歌唱,最后是新娘的母亲歌唱,新娘及陪伴的女宾以哭伴唱,场面唏嘘。“劝嫁歌”唱仪式结束后,新娘将离开娘家,远嫁他乡。

同一时刻,屋外的男宾们开始将嫁妆装车。柯尔克孜族很特别的一项仪式便是在屋外的空地上清点嫁妆(见图4),由男方中一名声音洪亮的亲人大声清数嫁妆,包括被褥挂毯等均是逐一清点,点完后方可装入车中。据柯族人介绍这是向村里乡亲们展示娘家的诚信和尊严的机会。待新娘新郎上车离开娘家,在女方家的婚礼仪式便宣告结束。

图3.新娘的妈妈演唱劝嫁歌,雷嘉彦摄

图4.清点嫁妆,雷嘉彦摄

三、乌鲁克恰提乡“劝嫁歌”本体描述

此次婚礼中参与到婚礼仪式中的歌唱情景共出现三次,分别是伴郎团唱给新娘嫂子们的进门歌曲、迎亲男宾在用餐前的歌唱、娘家人的“劝嫁”歌唱。下文将对“劝嫁歌”的环节进行重点分析。

本次婚礼“劝嫁”歌唱大约持续二十分钟,共演唱三首歌曲。第一首(见谱例1)是由新娘的女伴们歌唱,参与歌唱的是和新娘年龄相仿的儿时玩伴、近邻等,她们围绕盖着白色盖头的新娘站立,由其中一位开始起歌后大家跟进歌唱。

歌词大意:你在天天生根发芽/我的齐纳尔①齐纳尔:指长得高大的白杨树,在柯尔克孜人信仰中是神圣的树。/是我的银子/是我的好友/是我的同伴/如果你去了遥远的远方/去了遥远的远方/我将会变作库库克②库库克:柯尔克孜族语,指布谷鸟。/飞去向你问好/你在月月生长发芽/我的齐纳尔/是我的黄金/是我的密友/是我的同伴/如果你去了遥远的远方/去了遥远的远方/我将会变作天鹅/飞去向你问好/你在年年发芽壮大/我的齐纳尔/是我的星星/是我的挚友/是我的同伴/如果你去了遥远的远方/去了遥远的远方/我会变作星辰/向你问好。

第二首歌(见谱例2)是新娘的嫂子和亲人们演唱祝福歌曲,表达对新娘的依依不舍之情和祝福新娘婚姻生活美满。

歌词大意:我如种白桦树般养大的宝贝啊/我金子一般珍贵的宝贝/即使你走到月亮那么远的距离/我都会变成天鹅去看你/我含辛茹苦养大的宝贝啊/我银子一般珍贵的宝贝/即使你走到天涯海角/不管离你多远的距离/我都会变成猫头鹰去看你。

第三首歌曲(见谱例3)由新娘的母亲独自演唱。这首歌曲是柯尔克孜族古老的习俗歌,是流传于乌恰地区的民歌曲调,有固定旋律。演唱者根据想表达的情感即兴作词,用固定的两句旋律填入不同的歌词内容,其表现形式如阿肯演唱娓娓道来,曲调舒缓委婉,略带悲凉,感人心扉。演唱内容是告诫新娘如何在未来的生活中为人处事,如与丈夫要相互关心,孝敬公婆。说唱相兼,是对女儿即将出嫁的难舍心情的真情流露,场面生动感人。由此可见,柯尔克孜人思想中,孝顺与和睦是构成家庭幸福、婚姻美满最为重要的因素。这也与中华传统文化中“温良恭俭让”是高度统一的。

唱词大意:今天我的女儿要出嫁了/我要向大家告知这件美好的事情/男孩的名字叫阿克卓立·阿克巴依/男方家境殷实/财产很丰富/我亲爱的孩子/我也给了你丰厚的嫁妆/你一定会幸福/新郎是个好人/你将要嫁入一户好人家/上天保佑你/赐予你幸福的生活/与心爱的丈夫共同生活/不论他是好是坏/都要听他的话/丈夫是主人/而你要听话/有客人到来/你要热情迎接/不论他是穷是富/都要用铜茶炊奉上热茶……

四、基于乌鲁克恰提乡“劝嫁歌”变迁的思考

每个民族都拥有自己历经数百年所形成的风俗、礼俗和传统。通过这些习俗则可以解读这个民族的生命哲学、民族精神和道德传统。通过柯尔克孜族婚礼“劝嫁歌”透视出柯族人对于孝理、孝道的朴素哲学思想,母亲将她所积累的生活智慧传承给女儿,这也是游牧民族女性家庭教育的特殊形式。

谱例1.婚礼“劝嫁”歌唱第一首歌《致朋友》(雷嘉彦收集、记谱,扎利哈尔译词)

谱例2.婚礼“劝嫁”歌唱第二首歌《劝嫁歌》(雷嘉彦收集、记谱,扎利哈尔译词)

谱例3.婚礼“劝嫁”歌唱第三首歌《劝嫁歌》(雷嘉彦收集、记谱,艾山阿力译词)

(一)物质空间变迁对 “劝嫁歌”的影响

正如在农耕文明的社会中村落(Village)是最为基层的人群“共同体”,在柯尔克孜人的文化系统中,“阿寅勒”是近似于宗族的永久的持续单位。当下政府进行的各项工程项目如深度扶贫、新农村建设等改善民生、帮困扶贫的举措改变了原本持续的生计方式,意味着古老稳定的柯尔克孜族居落方式开始瓦解。由此可知,游牧的“阿寅勒”居落方式与物质空间环境提供的资源形成了最重要的关系纽带。由此滋生的“劝嫁歌”成为这一特定群体的活态遗产。而一旦生成文化的土壤发生改变,游牧社会的关系链受到改变,活态的“劝嫁文化”也将发生变迁。

通过考察,在此次婚礼中,大部分年轻人都已不会演唱古老的婚礼民歌。快速的变迁使马背民族的子孙们越来越适应现代化的生活节奏和方式,流行歌曲作为现代文化的符号也参与到“劝嫁歌”中。从地缘特点来看,乌恰县与吉尔吉斯斯坦接壤,民族往来频繁,吉尔吉斯斯坦自1993年独立后,逐步培养新的国家个体身份,加大对主体民族柯尔克孜文化的保护发展。同源民族之间的高度认同使吉国的文化价值观对乌恰地区产生较大的影响——即使在交通闭塞的高原牧区,外部文化的影响依旧如同水波上的涟漪呈放射性扩散。“劝嫁歌”中第一首歌曲则是当下在吉尔吉斯斯坦非常流行的一首现代歌曲,传入新疆乌恰地区后由于歌词内容与婚礼现场非常吻合,在当地婚礼上广为流传,导致两种相互接触的文化品种发生了双向变异,现代流行歌曲成为婚礼“劝嫁”仪式的一个部分,这种祖辈传承的原生性文化符号逐渐走向被解构、重构的局面。

目前半定居半游牧生产方式、现代化的交通工具、通讯联络等系列变化也是当地婚礼“劝嫁歌”变迁的外因。据当地政府官员介绍,在自治区和地方政府的扶贫脱贫政策指引下,到2020年,世代游牧于帕米尔高原深山牧场的数万名柯尔克孜族贫困牧民将通过异地扶贫搬迁走出深山,定居平原,结束延续千年的游牧生活。自古逐水草而居的生活方式中,迁徙、转场是生活中必然要做的功课,居落地点的游移性决定了女儿出嫁后不知何日能与娘家人相见的客观事实,出嫁意味着父母养育关系的终结,未来新生活的开始。正如柯族有句古老的谚语:“女孩子就是扔出去的石头”——“劝嫁”是在这一特定文化土壤中生成的,娘家人对新娘既是祝福也蕴含着担忧,娘家人难舍的心情在唱起“劝嫁歌”的那一刻得到最后的释放。而如今游牧人转为定居点生活,摩托车等便捷的交通工具也参与到放牧中,手机的普及拉近了地域的局限,古老生存方式的瓦解意味着古老歌谣逐渐被年轻一代遗忘,失去其传承的土壤和环境。

柯尔克孜族“劝嫁歌”受外部文化影响而发生的选择性传承,是现代化发展中的普遍问题。尽管我们可以对现代化本身提出诸多反思,但是必须承认现代化是人类、民族、国家文明演进的必然环节。

(二)“劝嫁歌”延续的内在动力

在我国,“文化自觉”概念最先由费孝通先生提出,它指面对少数民族在全球化、现代化后如何生存,进而扩展到对整个世界的不同文化以及不同国家和民族在未来如何共同生存问题的思考。在当下,现代化、城镇化等语境影响下,柯尔克孜族婚礼与传统婚俗相比有很多差异,“劝嫁歌”的内容也发生了嬗变,但是最核心、最古老的仪式唱本依旧被保留下来。这也是该族群对自我传统文化传承的文化自觉行为。

柯尔克孜族人以不同身份进入人生不同阶段、不同角色都是通过各种礼仪实现的,婚礼作为一种“通过仪式”,从单身男女角色进入到家庭婚姻关系的身份,涉及到许多文化现象。这一仪礼贯穿于每个柯尔克孜族人的个人经历中。其中一些传统与习俗在现代社会中已失去其原始的象征意义,但却鲜明地表达出其族群传统文化认同的文化自觉。首先,从婚礼过程来看,每一位前来参加婚礼的宾客均头戴象征柯族族群的kalpak(白毡帽)以彰显族群文化认同,是表象抑或是隐喻,在婚礼中柯尔克孜人已进入了自我文化的主观认同阶段。其次,无论外部文化对其族群如何影响,婚礼“劝嫁”中最核心的符号却仍旧顽强地得以延续。乌鲁克恰提乡婚礼中新娘母亲演唱的“劝嫁”歌曲调属于在乌恰地区流传久远的古老劝嫁曲调,是该族群创造并经历了漫长历史演变后仍保持着其本质特征和基本状态,具备原创时的本真意义,在历史长河中具有相对的稳定性。“劝嫁歌”从奶奶传到母亲、再到女儿……一代又一代通过自我参与,参与亲戚的婚礼,在自己出嫁的场域,通过聆听,将音乐形态连同歌曲本身所赋予的该族群价值认知观念符号传承下来。而在这些没有乐谱,依靠口传耳受的社会体系中,准确聆听更加重要。它不但是衡量音乐能力的尺码,也是确保婚嫁歌曲得以延续的唯一手段。婚礼作为重大喜庆日子,是这一形式传递的“传输带”,为“劝嫁歌”传承延续提供了文化空间,婚礼过程同时也是柯尔克孜人对传统文化历史记忆的重塑过程。

(三)“劝嫁歌”文化的现代转型

文化具有最广范围的认同属性,涉及一个民族全面的生活方式。人类学家以此作为与其他民族相区别的符号。各个乡村、地区、群体、民族都在文化异质性的不同层次上具有独特的文化。文化亦没有明确的边界、精确的起点和终点,一种群体的文化内涵和外延会随着时空的改变而变化,相互聚居在同一地理空间中不同民族的传统既相互作用又相互重合。人类学家认为,文化变迁是一切文化都具有的普遍现象,进化论派、传播学派、历史学派、结构功能学派都从不同角度研究文化变迁。可以说变迁是人类社会发展的基石。乌鲁克恰提乡“劝嫁歌”既彰显着传统婚俗的印记,也存在面对现代多样文化下的接纳和互融;既流动着古老的习俗歌旋律,也融入了当下的流行音乐。相对于其他定居式的生活方式,该村村民保留着半定居半游牧的生活。旧时,每当寒冷的冬季时节,为了躲避严寒,确保牲畜有足够的食物,牧民带领着自己的牲畜进行生命的大迁徙。如今,草原的草场划分给每个家庭,牧民储备好过冬的粮草,他们就在安居点生活;到了草色青青,水草肥沃的夏季,他们就又回归放牧生活,前往玉其塔什草原安营扎帐,亲自参与享受祖辈传承下来与大自然共生的生存方式。因此,柯尔克孜族传统游牧文化在当地人生活中依旧占有主导地位。

在婚礼行为模式上,虽然越来越多的年轻人不再对传统婚礼中的一些习俗感兴趣,某些传统的婚俗也逐渐消失在婚礼过程中,而向现代多样文化下的婚礼模式靠拢。笔者采访的许多乌鲁克恰提乡已婚青年均表示,每一对新人在婚礼仪式举办前必定要去喀什市拍摄婚纱照,购买新郎西装领带白衬衣等。尽管到目前为止,焦于里干村新人婚礼中传统习俗环节保留较为完整,但也随处可见传统与现代的交融,传统的柯尔克孜族文化符号极其自然地与具有典型现代特征的文化粘合在一起,现代化、流行文化、城镇化等多重语境的影响导致该族群和现代都市文化高度交融共存,其族群内部象征符号也已被改写,彰显着现代化气息。

柯尔克孜族群在现代多元文化的影响下,与周围生存环境的相互调适下也逐渐接受了他文化中的元素,如一些新娘的婚戒也从传统柯族人喜好的黄金戒指转变为钻石戒指。(与农耕民族崇玉文化相似,黄金是游牧人柯尔克孜族的专属文明,草原上随处可见挤奶、做农活的妇女佩戴着金灿灿、硕大的戒指耳环和戒指。在崎岖冷寂的山区,在茫茫无边的草原,阳光下金子的光芒不仅让渺小的人类醒目起来,象征财富,而且黄金的柔韧、不易变形更适合流动的游牧生活,这也是这种物质更易于被游牧文化接纳的原因所在。)

此次乌鲁克恰提乡婚礼中新娘新郎都是初中毕业后就停止学业,目前生活在乡里,以传统放牧为主,传承父辈的生存之道,祖辈烙印下来的族群思维相对稳定。当下在互联网交互的乡村,他们的生存观和对世界的认知已由来自于家庭的养化教育转化为刷朋友圈、上网所带来的全新感受所替代。在新娘嫁妆中既包含很古老的嫁妆必备之物,也增添了电动摩托车、太阳能发电设备、煤气灶等。此次婚礼过程传递给我们的是传统柯尔克孜族文化符号极其自然地与具有典型现代特征的文化粘合在一起,这是柯尔克孜族传统文化和现代都市文化相互交融共存的特殊时期,而对于身处其中的柯尔克孜族年轻人,他们对现代都市文化所持有的欣然接纳甚至向往的包容并未因传统习俗和音乐的流逝而有所顾虑。

结 语

通过对乌鲁克恰提乡婚嫁仪式中“劝嫁歌”的研究,我们看到,生态环境的变迁是“劝嫁歌”发生改变的客观原因,而其年轻人向往现代文明语境下的流行文化则是其发生改变的主观原因。面对快速发展的现代化进程,柯尔克孜人并未排斥现代文明,而是保留传统的同时顺应时代对自我文化做出调适。

在婚礼仪式中的“劝嫁歌”,对于柯尔克孜人而言,并不存在于乐谱之中,也不存在于刻意的演唱者口中,一切旋律都是那么自然的流淌于草原与山区中,流淌于马的驰骋中。歌唱即是生活。“劝嫁歌”背后蕴含的族群文化认同是其传承的内部动力,是该族群代代积累沉淀的习惯和信念,并渗透在生活的实践中。在社会生态环境的巨变下,柯尔克孜族“劝嫁歌”通过传承、吸收、改变、创新等手段,将自我传统文化进行现代转型和文化适应,使其在活态的环境中保持鲜活的生命力。