赫哲族渔猎文化的生态自然观*

张俊玲,潘 婷

(东北林业大学 园林学院,黑龙江 哈尔滨 150040)

赫哲族是一个具有悠久历史的民族,其祖先可追溯到先秦时期的“肃慎”、两晋魏汉时期的“挹娄”、南北朝时期的“勿吉”、隋唐时期的“靺鞨”。民族学家、人类学家凌纯声在《松花江下游的赫哲族》中写到:“从赫哲族现在所居的地域上考察,隋唐的黑水靺鞨当为赫哲的远祖”[1]。辽时期的“生女真”、金元时期的兀者、水达达以及明朝时期的“野人女真”等部族也都是赫哲族的原始祖先。在其发展历程上看,赫哲族的发展历史主要经历了清朝时期、民国时期、伪满洲国时期和建国后共四个时期。

在漫长的历史发展中,虽然赫哲族聚落发生了多次变化重组,聚居地点、人口数量都发生了变化,但是赫哲族先民世代生活的地理位置一直围绕着黑龙江、松花江、乌苏里江三江流域,世代靠山临江而居,与自然环境频繁互动。其世代居住的环境孕育了赫哲族人,形成了赫哲族独特的渔猎文化,同时也促使了赫哲族的传统生态自然观的产生。

一、自然观和生态自然观的含义

自然观是人们对于自然界以及对于自然与人类关系的总体的观点。在悠久的历史发展过程中,人们都会从不同的角度、用不同的态度来看待自然,并且也都产生了对自然界的不同的看法。对于有着明显文化差异、地域差异、历史发展差异的中西方来说,对自然的态度也存在着本质的差异。西方是以科学的角度看待自然,中国古代则以人文的角度看待自然。所以中国自古以来就产生了“天人合一”的思想。[2]将人与自然作为一个整体,从中找到人与自然的辩证关系。

生态自然观是系统的自然观在人类生态领域的具体体现,整个生态系统是由人类、生物、自然资源、山体水系等共同组成的一个庞大的体系,体系中的各个组成部分寻求着和谐共生的关系,重点体现在人与自然环境关系的和谐、自然环境和社会环境关系的和谐。

二、赫哲族传统生态自然观的形成

(一)相对封闭的地理环境

钱穆先生认为:“各地文化精神之不同,穷其根源,最先还是由于自然环境有分别,而影响其生活方式,再由生活方式影响到文化精神。”[3]所以赫哲族所生活的相对封闭的地理环境是影响其传统生态自然观产生的一个重要因素。虽然赫哲族由于部落统治、自然环境变迁等原因在不断地进行迁徙,居住地发生了多次的改变,民族聚落进行了多次的重组,但是无论赫哲族迁移到哪个位置,他们生活的自然环境中都有江河的存在。经过了多次的民族变迁后,到17世纪,赫哲族最后定居在黑龙江省的三江平原交汇的位置。此地位于黑龙江省最东部,地貌以低阶地与河漫滩为主,海拔大部分在50-60m,最低为34m,可以说三江平原占地面积广阔,达4.56万平方公里,并且气候环境、土壤土质非常适宜民族生活。[4]正是由于这种平原的地形地貌和丰富的水资源,使得赫哲族居住环境自然生态资源丰富,有着丰富的动植物和鱼类资源。尽管赫哲族所生活的地理环境较为优越,并且生态资源非常丰富,但是其所处的地理位置在北纬45°以上,冬季寒冷漫长,这样的地理位置阻碍了赫哲族与外界的沟通交流,从而导致很少有非赫哲族人来到这里,也几乎没有赫哲族人走出这片土地。

在这种与外界极少沟通的相对封闭的地理环境下,导致赫哲族先民的生产创造能力较低,生产技术水平不高;所以赫哲族人必须依靠大自然的给予,包括丰富的鱼类、可食用的植物果实、丛林中的兽类,甚至于服饰、生产工具全部都取之于自然。可以说赫哲族生存的支柱就是自然,这就使赫哲族人的传统生态自然观的产生条件之一,使得他们敬畏崇拜自然,继而保护自然,达到与自然“天人合一”的境界。

(二)相对单一的生产生活方式

赫哲族的相对封闭的地理环境和其丰富的自然生态资源共同产生了赫哲族人的生产生活方式——渔猎-采集。由于这片土地上有着丰富的渔类及兽类资源,所以赫哲族人主要靠打鱼、狩猎及采集维持生活。在这漫长且较单一的生产方式下,赫哲族人也凭借着自己的智慧与劳动创造了多样的生产工具及不同的方法。赫哲人的日常生活所需全部来自于自然,他们直接从自然中获取食物来源。但赫哲人面对散布在广袤区域的野生植物,以及不停迁徙的野生动物和鱼类,他们只是取其所需,在人与自然、人与人之间形成一种平等的价值观,而这与其将渔猎生产作为一种能量获取方式是分不开的。

(三)朴素的知识体系

传统生态自然观的产生离不开人类对于自然的认识,它是建立在经验知识的基础之上,所以赫哲族传统生态自然观的产生必然与赫哲族的知识认知有很大关系。由于赫哲人生活的封闭性,导致不能接触更加先进的文化知识体系,所以形成了朴素的知识体系。赫哲族先民认为自然界中的星辰变化、气象变化、动物迁徙、生老病死、资源再生等一切现象全部是自然造化的结果,所以他们信奉自然界中的万物,认为这一切都是神灵在保佑,这也形成了赫哲族的宗教民族信仰——万物有灵论和信奉萨满教。[5]正是因为这样的信仰使得赫哲族人对动植物、自然环境有着强烈的保护意识,因此他们信奉江神、河神、山神、林神以及鹰鹿等。

三、赫哲族民族文化蕴含的传统生态自然观

(一)物质文化

赫哲族的物质文化包括以渔猎为主的生产方式,以及受渔猎文化影响而产生的饮食文化、服饰文化、建筑文化等,其核心就是创造物质和基础的是人类生存的活动,这些都属物质文化。赫哲族的特殊的地理自然环境,产生了传统的生态自然观,也创造了独特的赫哲族文化。而传统生态自然观主要体现在民族文化上,并且与民族文化相互渗透。独特的自然环境创造了独特的文化,独特的文化中蕴含了与自然和谐共生、“取之自然还之自然”、“敬畏自然保护自然”的传统生态自然观,其传统生态自然观的理念融入文化,体现在生活中的各个方面,才使赫哲族能够长久地生存发展。

1.生产方式

在赫哲族生存的土地上,自然鱼类、野生动物类资源丰富,优越的地理环境加之丰富的鱼类、兽类资源决定了古代赫哲族形成了传统的“渔猎文化”,所以赫哲族人民最初就形成了以渔业生产方式为主、猎业为辅的生产方式。渔猎生产方式主要依赖于大自然的恩赐,赫哲族先民并没有改变和操控自然的能力,他们只能选择敬畏自然,从而可以长久地得到自然界中的宝贵资源,因此古代赫哲族产生了“天人合一”的生态自然观。赫哲族的民族生存发展正是在这种传统的生态自然观的理念下,不断发展繁衍进步。首先是对自然环境资源禁止过度开发,达到持续利用的目的;其次在渔猎生产方面,赫哲族先民虽然没有制定明确的规章制度,但是却在行动上达成了一致,不过度捕猎,形成了择时渔猎、控量渔猎、择区渔猎等隐形的制度。

(1) 择时渔猎:随不同季节鱼产量的高低进行适度的捕捞,并且根据不同季节不同鱼种的产量进行选择性捕捞。“鱼多多捕、鱼少少捕”是赫哲族先民的传统捕鱼方式,在鱼少的季节,赫哲族人民就以狩猎为主要的生产方式。

(2) 控量渔猎:夏季是鱼高产时期,但是并没有因为鱼类的高产量而过度捕捞,从而使生态系统失去弹性,导致鱼类无法继续繁殖。同样在狩猎方面也并不是是获得的猎物越多越好,而是适度捕猎,控制数量。当然,这与当时交通不便,与外界联系不畅及商品经济不发达有一定关系,但这也从客观上保证了物种的多样性。

(3) 择区渔猎:赫哲族先民会对渔猎场进行划分,赫哲人认为最初是谁开辟的场地,那么就属于谁,其他人不在该区此处捕猎。这样既避免了动物的过度捕猎,又有利于保护动物繁殖能力,使鱼兽类资源达到供应平衡的状态,维持了生态系统平衡。

2.饮食文化

饮食是人类赖以获得生命存在的基础,成为人类参与自然生态循环的一条重要途径。以渔猎产品为主,以采集产品为辅,这是在渔猎时代适应自然生态环境而求生存的必然结果。

(1) 食物来源:赫哲人是从自然中直接获取食物,饮食结构单一,以鱼兽肉为主食,兼以采摘野菜野果。饮食文化中体现的人与自然的关系是人们依赖自然、亲近自然、感恩自然,对自然充满崇拜之情。

(2) 饮食器具:器具的材料全部从自然中获得例如独木或者桦树皮。从其饮食原料、饮食器具看出赫哲族的饮食文化与周边生态系统相适应,并且参与到生态系统的循环。这体现了“取之自然还于自然”的生态思想,创造了高层次的自然化社会。饮食文化中蕴含的生态自然观是依附于其独特的渔猎生产方式而产生的,渔猎生产方式取之自然,那么伴随着生产活动而产生的饮食文化与其紧密相连,“天人合一”的生态自然观更加得以体现,其饮食系统与自然生态系统紧密融合在一起。

3.居住文化

在自给自足的自然经济时代,赫哲族依靠捕鱼和狩猎两种经济生产方式相互配合。正是这种依靠自然给予的生活模式,使赫哲族人民的居住形式也是顺应自然环境变化的,由于赫哲族处在三江流域,纬度较高,所以造成了冬季漫长、夏季短暂的季节特点;并且为了适应以渔猎为主的生产方式,形成了独特的居住建筑形式,“水建筑”和“土建筑”。

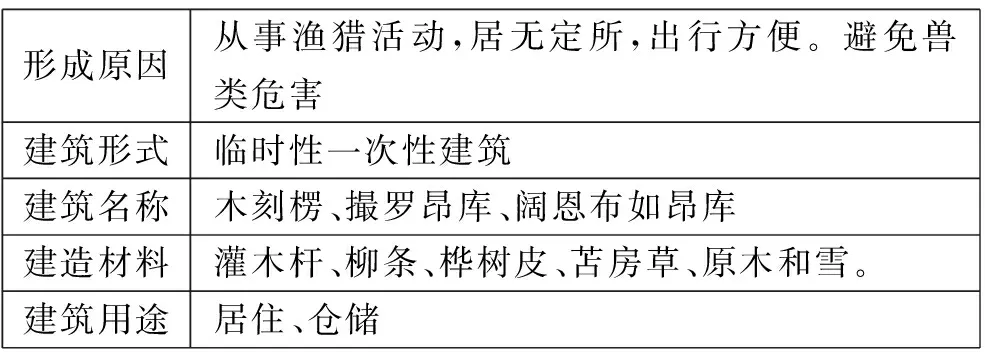

(1)水建筑:夏季临时性住房临河而建,方便捕鱼作业。建房的选址一般选择河滩地势较高的地方,建筑工匠就是捕鱼人。建筑材料和建筑方式都很原始,而且不需要复杂的工具,没有繁杂的搭建工程,所以形成了独特的“水建筑”,详见表1。

表1 “水建筑”特点

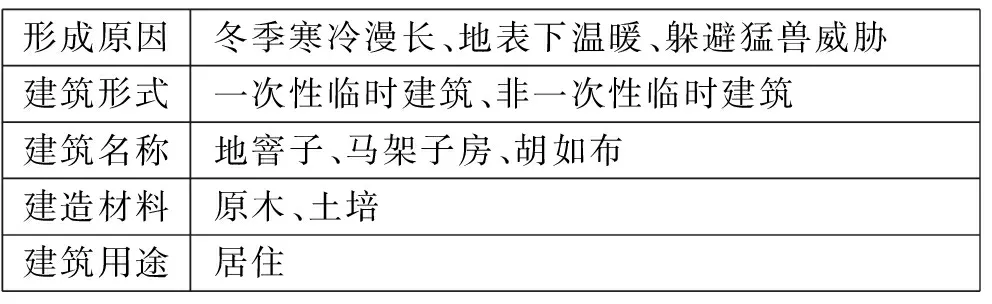

(2) 土建筑:冬季气候严寒,夏季的临时性建筑已经不能居住,所以赫哲族人民需要建筑能抵抗冬季寒冷和动物威胁的保暖性建筑,所以形成了“土建筑”,详见表2。

表2 “土建筑”特点

赫哲族建筑住所选用材料全部就地取材,建筑形式与周围的生态环境相适应。赫哲族人临时建筑住所的材料是当地生产的林木、树皮、茅草等,冬季临时性住房的材料主要是灌木杆、柳条、桦树皮、苫房草等。建筑过程不需要复杂的工具和繁杂的搭建工程,所以赫哲族的住房从选址到建筑材料、建筑工艺完全融入自然环境。地窨子、马架子和正房等固定性住所,主要材料以桦木、杨木为主,配以随处可见的黑土、黄泥制成房体,在屋顶铺上桦树皮或苫草,以木骨、泥墙、草或树皮屋顶的建筑形式以其本色与当地自然环境相辅相成,建筑色彩与生态环境浑然一体。[6]因此,赫哲人住所反映了建筑形态与自然形态的统一,而居住文化也是赫哲族传统生态自然观的重要表现,从建筑的形态形式与自然环境相辅相成到建筑材料全部取之于自然,最后临时性住所被废弃时,材料也全部还给自然,可以二次利用。

4.服饰文化

赫哲族先民的传统服饰主要由鱼皮、兽皮制成。“对于需要穿衣的人来说,获得服装的最简便的方法,就是从树干上或野兽身上撕下皮来穿在自己身上。”[7]赫哲先民最初用的衣料也是以这种方式获得,即取自他们捕获的鱼类、野兽。赫哲先民结合地域特色,充分享用着大自然的恩赐,以鱼兽皮为衣,具有很强的生态性。

(1) 服装的材质:服装的材质包括缝制的鱼皮线、鱼鳔胶到染料等,均取自于生活的大自然,夏天穿的是鱼皮衣服,冬天则穿兽皮衣服。这充分体现了传统的生态自然观,取之自然,不过度索取并且与自然相辅相成。

(2)服装设计制作:赫哲人在缝制过程中,充分考虑到不同种类鱼皮的颜色、纹路及韧性的差异性,用以制作不同用途的服饰,不浪费原材料,对鱼皮进行最大限度的利用。同时,赫哲先民将所见的某些自然物进一步形象化,用彩色鱼皮剪成花样,缝制在衣服上,将对自然的崇拜融入到服饰中。[8]服饰设计具有宽松、简捷和通用性的特点,其通用性是指可以不分年龄、季节穿,最大限度地发挥衣服的使用寿命,达到资源利用的最大化。

(二)精神文化中蕴含的传统生态自然观

赫哲族在其发展过程中形成了别具一格的精神文化,体现出生态自然观的思想,究其原因是受到了传统渔猎文化的影响。精神文化包含民族宗教信仰,以自然崇拜和萨满教为主。赫哲族的精神文化还包括民族古朴自然的民族文学,如民族史诗——伊玛堪、说胡力等。

1.民族宗教

由于赫哲族的相对落后的经济条件和较为闭塞的认知体系,赫哲族人民对自然界的一些现象无法解释,他们将此归因于自然界神灵的作用结果,因此就产生了对世间万物的崇拜与信仰。伴随着社会的发展,渔猎生产方式的大力发展,赫哲族由崇拜自然灵物渐转向崇拜诸神,例如河神、山神等萨满教渐成为赫哲族最主要的宗教信仰。

(1) 自然灵物崇拜:赫哲族对于自然界中万物崇拜的对象一般是与生产方式、生活方式密切相关的自然生物,如赫哲族渔业生产依靠的江河、狩猎的山林,赫哲族的生活所需都要来自于此,所以他们将江神、河神、山神、林神作为崇拜的对象。赫哲族人会以“树神”的名义在保护森林,认为树是具有神性的树,这些树禁止被砍伐,并且人们还不定期携带贡品到树下进行祭拜。[9]其次由于赫哲人从事捕鱼活动,因而非常敬畏水灵。赫哲人祭水灵的方式主要有两种,一是向江河内灌注祭牲血的方法,二是严禁将祭祀物或其他杂物投向水中,只在水边供物,这是以水神的名义保护江河。所以赫哲先人这种敬畏保护自然,努力达到与自然和谐共处的崇拜形式中体现了传统生态自然观。

(2)宗教信仰:赫哲族的主要宗教信仰就是萨满教。萨满教是在万物有灵论的基础上建立起来的,综合万物有灵的精神信仰形成了一套完整的信奉体系。赫哲族的萨满教分为三类:河神派、独角龙派、江神派,例如在开河捕鱼等重大节日,赫哲族的人们往往会祭祀这些灵魂,为祈求幸福,生活富足。同时,赫哲族人会开展仪式来祭拜神灵,为了表示自己对其的敬畏,萨满就是作为仪式的主持人,也是作为首领者,代表着赫哲族人与神灵进行沟通。萨满往往对自己进行装扮,为了凸显自己的与众不同的行为和思想。[10]这一系列的崇拜祭祀行为的目的就是祈求自然的保护,在自然神灵的保护下可以世代繁衍。所以这种宗教信仰在根本上体现了赫哲族人民的生态自然观的思想,敬畏自然万物,寻求自然保护。

2.民族文学

赫哲族并没有文字的产生,但是语言形式十分多样,形成了一种独立的民族语言,包括民间口头创作,其内容丰富、题材多样,这些口头创作文学从社会的方方面面进行描述,凸显民族文化生活。另外一种民族文学形式就是民间故事——说胡力,“说胡力”章节短小,但内容却多种多样,极具赫哲族的乡土气息和民族文化特点。

(1)口头文学——伊玛堪:在众多的赫哲族民间口头创作文学艺术中伊玛堪最广为流传。伊玛堪是赫哲先民在相对闭塞的地理环境条件下,以渔猎生产生活方式、萨满教精神文化及相邻民族文化的多元涵化为基础而孕育形成的一种古老的口头文学样式,并以口耳相授的方式世代相传,是赫哲族民族文化的精髓。伊玛堪在没有乐器伴奏的情况下,说唱形式多样,有朗诵、歌咏、说唱结合等极具节奏韵律。透过对伊玛堪文本的分析,亦可反映出赫哲先民原始素朴的自然观念,根据伊玛堪的描述,自然界的万物都是有生命的,有语言和灵魂的,有思想和感情的。所以这种理念根深蒂固于赫哲族人民的心中,故使他们产生了“天人合一”的生态理念,保护一切有生命的大自然万物。

(2) 民间故事——说胡力:说胡力是对民间故事的讲述,根据内容分为几种类型:爱情故事、生活故事、动植物传说、神话传说、寓言故事等。[11]在这些故事的内容中,包括了人们对于自然与人类关系的美好想象,阐述了人与环境和平共处的生活状态、自然神灵神兽的传说等。这些民族艺术的产生均来自于人们对于美好生活的向往,希望与自然达到合一的生活状态。

四、 结语

赫哲族在民族发展的过程中,不仅创造了灿烂并独具特色的渔猎文化,同时在这种在独特的地理环境及封闭滞后的人文环境条件下,形成了自己独特的认识自然的生态自然观。这种观念体现在民族生产生活的方方面面,融于物质文化中,与其独特的物质文化相辅相成,相互渗透,从而使其独特的民族文化世代相传;并且将传统的生态自然观融于口头民间文学中,以人们喜闻乐见的方式代代相传,从而将赫哲族传统生态自然观的基本内涵传承下去。正是由于赫哲族这种“天人合一”、敬畏自然、保护自然、与自然和谐共生的传统生态自然观渗透在民族生产生活、民族文化中,才使得赫哲族长久繁衍下去。

自然的环境创造了赫哲族人、赫哲族传统渔猎文化,同时赫哲族人也在改变着环境,通过传统的劳动改造着自然界。但是这两者间的创造与改变是相互作用的、寻求着一种平衡状态,力求与自然达到“天人合一”的状态,这是赫哲族先民与大自然和谐相处,并且在大地上“诗意的栖居”下产生的具有现代指导意义的主要生态自然观思想。所以赫哲族传统民族文化中蕴含的生态自然观理念对于现代少数民族村落建设乃至城市建设有重要的指导意义,我们要借鉴赫哲族先民的传统生态自然观思想,改善当代社会人与自然关系的紧张状况,重拾人与自然和谐的自然生态环境。