刘庆和:图穷匕见,爰有所言

盛葳 Sheng Wei

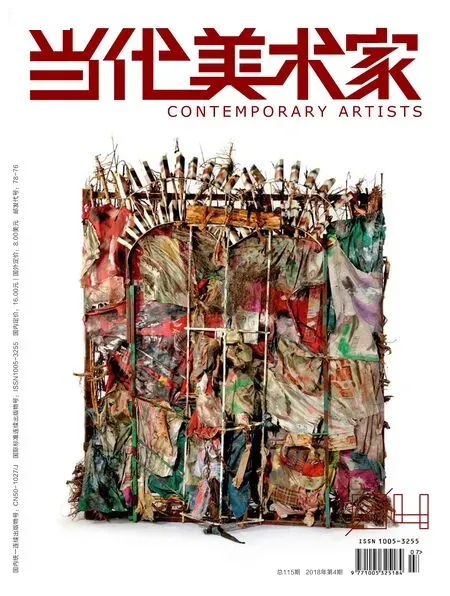

1刘庆和粉墨—效果图之四2018

刘庆和:同尘

2018年6月15日—11月15日

出品人:黄立平

策展人:鲁虹

展览地点:武汉合美术馆1、2、3号

在当代水墨的版图中,刘庆和是重量级的人物,从新生代、都市水墨,到后来的新水墨、当代水墨,他几乎都没落下。但或许正是因为如此,包括我在内的许多观众,对他几乎都有着相似的固定印象。很难说这种印象是刘庆和自身作品所传导出的,还是被当代艺术的展览体制和大众传媒所塑造出的。总之,这种印象持续了快20年,根深蒂固,牢不可破。批评家们要么习惯从水墨本体革新的艺术史层面去谈论他,要么倾向于从当代现实和社会生活的价值反思角度去理解他。

从刘庆和早期的创作动机而论,他厌烦传统水墨的陈词滥调,这构成了从艺术史角度讨论其“新”的起点,而后他在创作题材上更贴近都市生活,又启发人们将他的作品与20世纪最后10年翻天覆地的社会变革联系起来。这些理解既符合艺术批评的目的,也符合对一位积极上进的艺术家的定位。直到最近参观刘庆和新画室,抱回来厚厚一摞资料,看完之后,我发现原来印象中的“刘庆和”像一个标签,譬如“都市水墨”。但是,艺术家是人,是具体的人,而不是抽象的薄纸片上的一个概念。

对于“都市水墨”而言,其实“都市”不重要,重要的依然是“水墨”。我们从不曾听闻“都市油画”“都市版画”。“水墨”太强大,当人们无法改变“笔墨”自身时,题材的改变就成为救命稻草,于是对应90年代身边最大的变化,“都市”被顺手牵羊,作为水墨的主题。对于艺术批评而言,这当然是个省时省力的办法,但是,在具体的绘画作品中,艺术家主体在哪里,并没有人去追问。也许批评家和艺术家都可以默认这种皆大欢喜的结局,它使得艺术史有了新的话题,艺术展览有了新的内容,艺术传媒有了新的八卦,艺术市场有了新的对象。

但艺术家都是立体而鲜活的,和所有人一样,他们并不仅仅意味着某种特定的主题内容或风格形式——对于艺术史而言,那样的艺术家是脆弱的。让自己的主体存在于自己的作品中,或者通过艺术创作的行为与结果来重建一个新的主体,常常是艺术家朴素的起点。影响它们的因素不但有艺术家的抽象思维,也有历史记忆,还有现实境遇。尤其是现实境遇的改变,是艺术创作转型的最直接动因。如果说在1978年或者1992年,都市化必然是一个诱人的话题,那么,在今天,如果没有新视角,它显然早已被我们习以为常。尤其是当艺术家们的工作室从四环搬到五环,从五环搬到六环的时候,他们实际上离都市越来越远,并没有因为时间的前行而越来越近。

刘庆和与他爱人陈淑霞的工作室坐落在首都机场附近T3艺术区的中心位置,左邻右舍,也都是圈里大腕儿。尽管如此,它依然只能存在于六环外,走出艺术区,则是一片萧索,有如苏新平笔下的蛮荒风景。艺术区使用商水商电,不通天然气。我在他工作室参观时,正逢他家安装煤气灶台,但他可能不知道,去年西红门大火后,北京的煤气罐厂家已经关停了不少,也许哪天这种东西就会从地球上消失。

就世俗角度看来,刘庆和已经非常成功,但他却总是感到压力,感到不确定、不安稳,就像他工作室的双面处境,顺理成章又无可奈何。“无可奈何”对于刘庆和而言,是一种新的状态,无论是从他的自述,还是他的创作,都能明显地体会到这一点。

当然,工作室只是一个缩影、一个侧面,真正的现实远比对现实的感触矛盾复杂。也正是因此,他在合美术馆个展的一号厅里,营造出一种非常锐利的氛围。成排抱头蹲地的背影,就像社会新闻或20世纪港片儿里的镜头。这些事件的发生地及其主角的居住地,多半是全国各地的城乡接合部,与各类艺术区地段相当。“抱头下蹲”的姿势,正是最无力的状态。与之相应的是,硕大的人像被剪切下来,依墙悬挂,直盯着观众。其中有典型刘庆和式的“小妖精”,也有一位戴着墨镜、居高临下端坐的“大人物”。“大虫子”悠然爬行于墙面,而在展墙的角落,则是暗暗偷窥的人和无动于衷的人。批评家冀少峰曾将刘庆和的艺术形容为“温和的颠覆”,但这一次,他很尖锐。如果说“新发地”系列(2013)是绵里藏刀,那么,合美术馆的一号展厅就是锋芒毕露。

尝试通过展览空间的调度来进行叙事,对于刘庆和而言,并不是第一次。2010年在苏州本色美术馆举办的“浮现”个展中,他已经成功地使用过综合手段,但这一次,并没有大型的雕塑或装置,平面绘画沿着墙面上下左右蔓延,像中国画中的长卷,也像他曾经学习的连环画。通过转折的画面空间讲故事,刘庆和谙熟于心、信手拈来。故事并没有仅仅停留在不同人物组合形成的结构关系中,他为这个故事加上了帘幕。几乎有一整面墙是完整的落幕,在墙角,在墙顶,同样隐藏着帘幕。人生就是一场戏,小妖精也好,大人物也好,无足轻重的抱头者也好,毫无由来的偷窥者和漠然者也好,统统在这里粉墨登场……而且,或许其中也有艺术家自己。刘庆和将这个展厅命名为“粉墨”,大概就是如此意思,像一个舞台。

舞台是现实的再现,展厅是对舞台的再现。这是一个魔幻的空间,现实包裹在图像里,力量孕育在唯美中,两者的冲突和矛盾又是刘庆和本人及其艺术创作、现实生活最贴切的来源和体现:刘庆和曾经是都市水墨的代表,也被都市化到六环外;尽管工作室巨大豪华,却在荒郊野外,环境恶劣;他是水墨画家,不是王劲松或张大力那样在画面上直接写上“拆”的前卫艺术家,但阳春白雪依然撞上了骨感现实,想要“悠然见南山”而不可得;然而,叹息和无奈仍旧与他的社会身份如影随形,不可思议;他一如既往地意气风发、指点江山,但有时一个瞬间可能又会让人彻底语塞。庄周梦蝶,抑或蝶梦庄周,有时我们根本分不清,梦蝶和蝶梦叠加在一起,那就是现实,此时此地的现实。艺术也好,生活也好,像是在人生的边缘,并不那么容易说明白。

第二个展厅被刘庆和命名为“灰%”。无论是墨分五色的中国古典绘画,还是学习苏联时期的油画,“灰”都很高级。专家级艺术家之间对“灰”也有大致共识。在家里,刘庆和与陈淑霞常常会有这样的交流。高手过招,或许就是一句话,甚至一个字。“多少度灰”让刘庆和很有感触,这是一套规矩,艺术的专业规矩。刘庆和是根正苗红的“央美人”,在这里求学、留校、任教。恰好我也曾在中央美术学院就读,特别知道这里人的实力,以及对“技术”的迷恋和自信。“技术”塑造了这里的艺术家,但有时候物极必反、乐极生悲,“技术”也同样强烈地限制着他们。艺术家可以利用这些手段随心所欲地画任何东西,表现任何主题。然而,这种“技术”的随心所欲是不是另一种不自由?刘庆和说,“我不想再炫技”,恐怕一方面是没有敌手,也没有意义了,另一方面则是,到这个年龄,除了“技术”,可能别的一些东西更重要,而那些东西,也许并不需要“技术”。

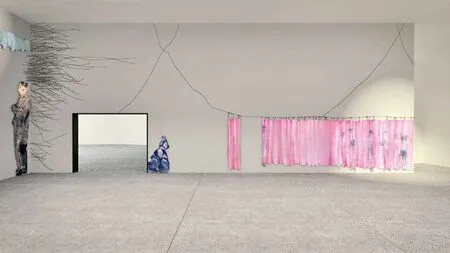

2刘庆和灼日纸本水墨300cm×150cm2017

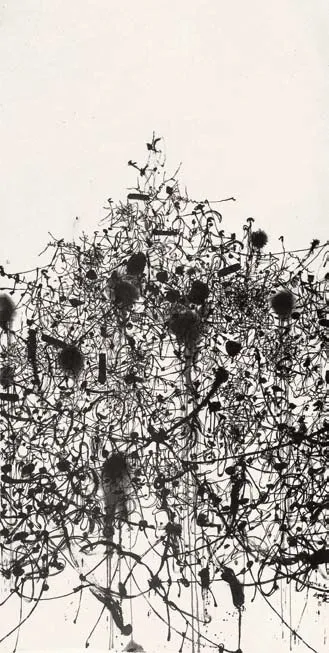

我在刘庆和这个年龄段的许多央美艺术家身上都发现类似的趋势,放弃和摆脱“技术”,像一个不会画画的人那样去画,有时同样让人向往。从十年前的《圣帕》(2007)到今天的《留尘》(2018),画面上乌泱乌泱的人群还在,主动放弃水墨特定技法却更加明显。这反而可能更自由,但这种自由不是手的自由,而是心的自由。画得更自由,也不是因为“技术”更高,而是因为“活”得更明白。“灰%”展厅内的《塔》《上线》《离岸》《留尘》都是2018年的新作,其共同之处一是主色调完全黑白,没有颜色,勾勒为主,较少晕染;其二是它们都包含着许多社会性议题,这些社会议题不是第三人称的旁白,而是刘庆和自己的独白。就像《大床》(2018),当中年危机遇上移动互联网,不知道会有多少观展的同龄人用微笑掩饰哑然。

刘庆和是一位艺术家,是一个“讲故事的人”。社会性议题之所以变得重要,是因为它们是刘庆和自己所“感受”到的社会,因此他的绘画世界尽管是一个社会舞台,但更是作者的内心独白。谈到独白,青年与老年不同,男人与女人不同,中国人与外国人也不同。想必此时此地的刘庆和深有体会。刘庆和擅长文字,他出版的林林总总的画册中,总有若干自述,有单独成篇的,也有只言片语。早些年的文字逻辑清楚、立意明确,俨然是理想抱负重大的青年艺术家,而近些年的文字,则相当个人,没有主题、没有结构,率性而为、兴尽而归,批评家赵力形容是“人到中年,浊酒半斛后的喃喃自语”,一语中的。无论是对“排队”“物流”“游泳”这样的生活琐事,还是“泡泡”“向阳花”“猪”这样的日常之物,刘庆和总能悟出些什么,有时候甚至表现出与年龄不那么相称的内敛。

人年龄越大,越爱回忆,感触越多。“向阳花”系列(2013)是他对自己成长经历的视觉回忆,而“白活”系列(2014)则是他与父亲闲聊的图像记录。在合美术馆的展览中,也呈现了其中一部分作品。刘庆和的“翻旧账”或许有年龄的因素,但似乎又有些别的“什么”——不是新文人画“事如春梦了无痕”的伤怀,也不是重大历史题材“忆往昔峥嵘岁月”的慷慨——有时甚至让人觉得略微沉重,或许是因为他的视觉记忆中还包括许多他自身都没来得及赶上的历史。刘庆和父亲的记忆以及整个家庭的记忆都在他的绘画中,今天来看,既是他个人的历史,也是整个社会的遗产,一个侧面像电影《洗澡》,一个侧面像电影《活着》,二者融合、对抗,胶着在一起,难分难解。“家国春秋”,在文学或电影领域都特别突出,但在艺术领域,刘庆和可能扮演了这样一个角色。家族的历史之所以有意义,是因为它是大时代、大历史的缩影;大历史之所以动人,是因为它是由千万个具体而充满情感的案例构成的。

1991年,刘庆和画了一张《坐转椅的人》,那是一个初沐市场经济春风的成功者形象,近30年匆匆过去,“坐转椅的人”是依然坐着转椅,还是坐了轮椅、架了拐,都未可知。社会现实在变,日常生活在变,艺术潮流在变,人本身也在变……记忆吸引他,大概是因为它们不仅仅是往回看的美好或悲愤,也是往前看的动力,重塑自我的契机。记忆的意义或许不再过去,而在当下。最近这些年,刘庆和艺术的一个方向更社会、更直接,一个方向却更自我、更内敛,但放在他个人的角度而言,似乎又是同一码事。

“图穷匕见”讲的是荆轲刺秦的故事,荆轲藏刀于地图之中,企图以献图为由刺杀秦王,图卷展尽时,匕首便暴露出来,意图彰显、真相大白。而叶圣陶则借此对某青年说:“不意先生乃蓄别抱,图穷匕见,爰有所言。”看完刘庆和近作,我借题发挥,目的是想说,对于刘庆和而言,“图”是社会,是艺术,是客体,“匕”是自我,是本真,是主体,唯有“图穷匕见”,方能“爰有所言”

3刘庆和上线纸本水墨330cm×160cm2018