海外矿产开发的风险与防控

本刊记者 董盈盈|文

在开发海外资源进程中,中国企业既取得了丰硕的成果,也遭遇过“滑铁卢”式的失败,交了不少“学费”。如何防控风险、少走弯路,这是海外资源型企业应该高度重视的共性问题。

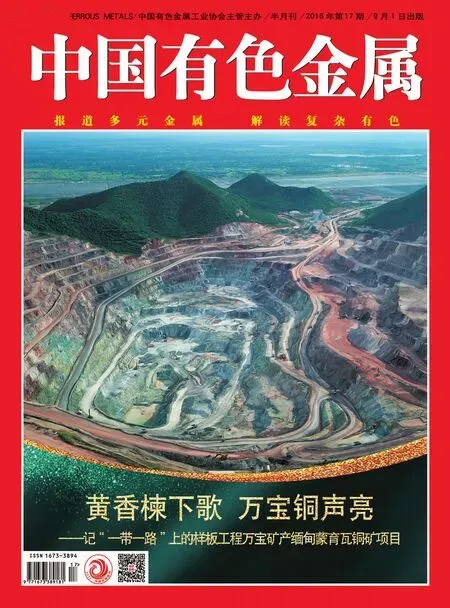

中国是一个原生矿产资源匮乏的国家。以有色金属行业为例,我国的铜、铝、铅、锌、镍等主要品种的有色金属原生矿产都依赖进口。进入21世纪,伴随着国家“走出去”战略和“一带一路”倡议的实施,中国有色金属企业相继走出国门,充分利用两种资源、两个市场,在非洲、中亚、拉丁美洲等资源禀赋较高的国家和地区开发建设了一批矿产资源类项目,海外投资的数量和金额不断增长。

在开发海外资源的进程中,中国企业既取得了丰硕的成果,积累了弥足珍贵的经验,也遭遇过很多“滑铁卢”式的失败,交了不少“学费”。在海外资源开发中,如何防控风险、少走弯路,这是中国“走出去”的海外资源型企业应该高度重视的共性问题。

海外风险重重

近年来,中国企业通过“工程换资源”、“项目换资源”、“贷款换资源”等多种方式,走出国门开发有色金属资源。由于对风险源把控不足、政策法律不熟悉、社会环境不适应等诸多原因,容易折戟沉沙。针对中国企业的失败案例,有些外媒评价说:“中国企业贸然出海,被呛了口苦涩的海水。”纵观国际矿业领域失败的案例,资源开发中的风险大致分为以下几类:

一是政治风险。在有些国家,政府首脑更换频繁,执政党和反对党之间的斗争你死我活,甚至在执政党内部也是派系林立,经常发生政党冲突、武装叛乱和局部战争,政变流血事件也屡见不鲜。特别是在总统大选期间,各党派之间为了达到某种政治需要,经常煽动民众游行示威、打砸抢、驱逐外国投资者。这些活动对中国企业的投资、生产、经营造成极大的影响。

二是政策法律风险。很多企业在所在国开发资源,必须与当地的劳工部门、税务部门、移民部门、矿产部门、贸易部门打交道,而且很多供货商、分包商也是所在国企业,由于对所在国政策法律了解不深不透,再加上语言差异,很多时候容易造成合同条款有争议,法律理解出现偏差。记者通过查阅资料了解到,有的国家法律规定企业工人一年可以罢工两次,有的国家禁止实施计件工资制度,有的国家实行员工家属免费医疗制度,中国企业稍有不慎,就有可能触犯这些政策法律条款,导致当地劳工部门、移民部门找上门来。

三是民俗文化风险。有些国家的民众不像中国人有储蓄观念,经常会遇到一种现象:当地员工今天领了工资,一周找不到人,吃喝玩乐消费完之后,再来上班,但是企业却没有权利开除这种员工。记者还听到一个案例,在非洲某一国家的中资矿产资源公司,一位当地员工因为厕所距离上班场所稍远,就举报到当地工会部门。还有在某些伊斯兰教国家,不管任何工作岗位,每天必须给当地员工留出固定的祈祷时间。上述这些文化、信仰、风俗之间的差异,如果不加关注,就会引发负面群体事件。

四是基础条件风险。在一些工业基础落后的国家,铁路、公路都不具备最基本的条件。中国企业前期考察时,往往看重了丰富的资源,却忽视了工业基础条件。建设期间,物资材料运不进来,备件当地采购不下;即便正常生产之后,矿石和产品无法运出,只能投入巨额资金,修路、修港口、建电厂;有的国家汽车运输价格没有标准,完全是信口要价,有的项目部远离城市,电力不足,甚至电网都没有覆盖,只能依靠大型柴油发电机组供电。

五是外部舆论风险。中国改革开放40年来,工业化进程加快,“走出去”和“一带一路”倡议的实施,中国企业遍布世界各地,特别是资源类项目,往往引起国际矿业巨头的不满或恐慌,于是就有西方别有用心的不良媒体趁机大肆炒作“中国新殖民主义”、“资源掠夺”等,企图挑拨所在国与中国企业之间的矛盾,放大中资企业在法律、环保等方面的瑕疵。

除了上述主要风险源之外,中资企业在海外还会面临财务风险、管理风险等各类挑战,需要引起足够重视。

如何防范风险

针对上节所列举的各类风险点源,记者就防控风险提出个人的一些观点和建议。

一是坚决不卷入所在国政治和派别斗争。所有中国驻外大使在与当地中资企业谈话中,都无一例外地提出这个要求。中国企业如果参与到政党冲突、派别冲突中,或是以不同方式支持某一方,轻者被驱出国门,重者可能会被武装分子袭击,造成重大的外交事件。

二是坚决履行社会责任。在有的国家,社会责任这一部分已写入法律,要求在开发项目的同时,必须担负起修路、建水厂、建电厂、修房子、建医院的任务,否则就不能继续项目。可喜的是,中国企业在海外开发资源的同时,大多都能积极履行社会责任,除了为当地提供基础设施建设之外,还大量雇佣当地员工,定期捐赠捐助,获得了所在国政府和民众的认可。

三是坚决遵照所在国法律、中国法律和国际惯例办企业。有的国家经济很落后,属于联合国公布的最不发达国家之一,但是从历史上看,曾经属于英、法等国的殖民地,即便独立了几十年,依然适用的是欧洲的法律体系,对环保、劳务用工、税务等方面的要求特别严格。中国企业必须吃透这些国家的法律法规,既不能违反所在国的法律,也不能违反中国的法律和规章制度,更要符合国际惯例。比如,中南部非洲一些国家对中国的管理人员、技术人员的工作签证要求得非常严格,如果中国企业没有严格执行签证和居留制度,就有可能被移民局官员责难,经常发生拒绝入境、罚款、拘留等事件。

四是建议中国企业聘用当地信誉良好的中介机构。无论是国企还是民企,中国的投资方往往过分乐观地估计了项目的收益,却从主观上对各类风险源进行了屏蔽,这种“鸵鸟埋头”式的主观估计,将会导致各种风险发生。而企业由于自身局限、观察角度不同,对潜在风险预计不足。因此,风险的分析和评估需要交由专业中介机构来完成。按照国际通行的做法,海外矿业投资过程中的资产评估、尽职调查、法律程序等工作是国际矿业市场上投资经营的重要环节,必须交由成熟的国际型矿业中介机构来运作。专业的会计师事务所、律师事务所等中介机构的专长是了解所在国的宏观经济政策、社会环境、风险点源等,能从客观中立的角度针对投资前、投资中、投资后的全生命周期活动给出专业的建议,从第三方角度给出独立的风险和投资效益评估。

五是建议中国企业聘用所在国的人员担任公司中高级管理人员,实现当地人管理当地人。记者走访过很多驻外企业,在人力资源管理、税务管理、公共关系等许多岗位上,企业大胆聘用了文化水平较高的当地员工,甚至有的企业聘用了当地酋长的亲戚或是政府官员的子女,这些当地员工在与所在地社区民众交流沟通过程中,很多对中国人来说很麻烦的问题却能迎刃而解。

六是建议成立海外企业联盟。海外联盟是风险防范的重要保障之一。长期以来,中国矿业企业“走出去”,各自闷头干活,除了私人之间互相走动之外,企业与企业之间基本不相往来。如果“走出去”的中国企业能够形成强大的战略联盟,合作共赢,抱团取暖,那么共同应对各类风险的能力则变得十分强大。目前,中国有色金属工业协会已牵头组建了中国有色金属国际产能合作企业联盟,旨在落实我国“一带一路”倡议,推进我国有色企业更高效、高质量地开发海外矿产资源,加强行业信息交流,分享企业“走出去”经验,促进企业“抱团出海”,推动我国国际产能合作。

总而言之,中国矿产资源类企业境外资源开发整体难度大,投资回报时间长,风险指数相对较大。但是,风险大,并不意味着我们就停滞不前。只有不断强化境外风险防控,规避各类风险源点,采取多种举措化解矛盾和冲突,中国企业在海外资源开发进程中才能走得远、走得稳。