基于自行车换乘地铁的网络时空可达性

张 翔, 何保红, 王雨佳, 郭 淼, 王擎苍

(昆明理工大学 交通工程学院, 云南 昆明 650500)

城市交通作为“个体”获得“机会”的中间介质,是通过系统内部各交通方式为出行者提供可达性服务的。其中,自行车换乘地铁作为一种特殊的组合方式,因兼具机动性和可达性的双重优势,被认为是小汽车交通的有效替代方式。Kager[1]等人研究认为,地铁的高速、大容量和自行车的灵活优势互补,与个人机动模式相比,更具竞争力。Ma[2]等人以华盛顿为例,认为:自行车用户每增加10%,采用地铁出行的乘客将增加2.8%。Pucher[3]等人发现自行车改善公交站点可达性的效果要比增加公交站点密度或建设换乘停车场设施显著得多。Geurs[4]等人在研究荷兰自行车换乘一体化政策对公共交通使用者的影响时,也得到相似的结论:相对于提高地铁的发车频率,在站点设置自行车换乘设施可以更多地吸引乘客并提高其就业可达性。Jäppinen[5]等人通过模拟芬兰赫尔辛基大区市中心居民出行,得知:以自行车换乘地铁方式出行,平均可节约6 min。在中国,自行车换乘地铁对改善城市交通系统的作用逐渐受到关注[6-8]。由于对自行车换乘地铁影响网络可达性的研究还不够深入,因此难以科学、客观地定量评估自行车换乘地铁在交通系统中的贡献。

时空可达性突出个人活动与出行行为自由度的表达,通过个体在一定时间预算内可达的潜在范围来表征可达性。它以个体实际的出行链为基础,考虑个体的时间预算和活动持续时间等,认为不同空间、地点是相互关联的,前、后驻点的空间位置将直接影响该点的可达范围[9]。自行车换乘地铁作为个体的一种出行方式,实现的不仅仅是多种交通方式在出行时间和空间上的衔接,更重要的是它以链的形式将个体灵活多样的出行目的与固定的地铁网络有机衔接,在保证出行时间可靠性的同时,个体可以根据时间预算和活动持续时间等主观需求作出实时的调整与反馈。同时,地铁站点作为网络节点之一,自行车换乘地铁通过改变站点间的关联性对个体出行产生影响,并直接体现在个体目的地选择和活动时间的分配等多个方面。因此,自行车换乘地铁对网络的影响体现在地铁站点可达性的改变和出行者个体时空可达性的改变2个层面:① 地铁站点作为公交网络中的节点之一,并非孤立存在,自行车换乘地铁将站点与其周边的地面公交站点建立起联系,改变了不同站点间的空间关联性,进而直接影响了整个地铁网络的可达性;② 出行者前往地铁站点不只是为了搭乘地铁,而是希望还能够在其周边进行其他活动。这使得个体时空可达性发生改变,继而影响个体活动计划的调整和安排。为此,作者拟基于时空可达性理论,通过分析自行车换乘地铁对站点可达性和个体可达性的影响,构建出基于自行车换乘地铁的网络,并引入网络换乘效率测度指标,以地铁站点为网络节点,建立既考虑站点换乘效率和周边用地多样性、又考虑个体活动时间预算的可达性测度模型,并以昆明市地铁1,2号线为例,评价自行车换乘地铁对网络可达性的改善效果。

1 对地铁网络的换乘效应分析

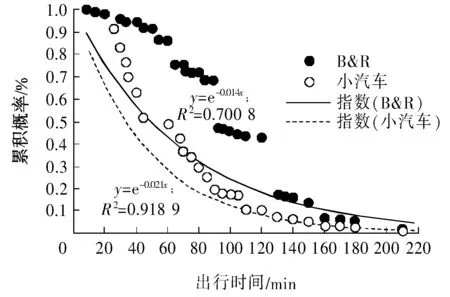

自行车换乘地铁对网络的换乘效应如图1所示。在图1(a)中的公交网络由5条公交线路、1条轨道线路和9个车站组成。每个公交站点的步行接驳半径相同,均等于r(r为个体最大容忍步行距离),图1中阴影部分为公交服务盲区。假设个体i位于点O,距站点M1的距离为d 图1 地铁网络的换乘效应示意Fig. 1 The transfer effect of the metro network 出行者前往地铁站点往往并不只是为了乘坐地铁,还有可能是兼顾着在站点周边进行其他活动(如:购物或银行办事)。因此,站点周边的用地多样性及个体可在站点停留的时间会影响个体参与活动的可达性。因此,本研究借鉴时间地理学中的基本概念“时空路径”和“时空棱柱”分别表达个体利用自行车换乘模式出行的时空过程(如图2所示)和个体在地铁站点进行活动的自由度(如图3所示)。 图2 个体采用自行车换乘的时空出行过程Fig. 2 Time and space travel process based on the bike and ride 图3 基于地铁站点的个体活动时空棱柱Fig. 3 Space-time prism of the individual activity based on the metro station 图2中,X和Y轴表示地理空间,Z轴表示时间,个体在以地铁站点为中心的服务范围中,既可选择在购物广场1完成购物活动,也可以根据其活动计划的改变选择在办事的同时接孩子放学(在公交站点2进行换乘)。图3中,展示了个体在地铁站点进行活动的自由度,椭圆代表个体在活动端(时间预算[t2,t5])骑自行车能够到达的潜在活动范围,以其在地铁站点的停留时间来表征。出行时间越短(斜线),个体在站点停留时间越长(长方形),其活动自由度越大。表明:① 个体利用地铁,最大限度地减少因城市拥堵等所带来的对出行能力的制约,增加在站点的停留时间;② 利用自行车机动灵活的特点,提高对目的地的选择。在相同的时间预算下,自行车换乘地铁不仅将个体在站点的服务范围扩大至整个公交网络中,在解决地铁最后一公里问题的同时,也满足了个体多样化的出行需求。 地铁站点作为地铁网络中的一个节点,是客流集散与换乘的关键点,其对地铁网络以及个体可达性的影响体现在站点周边一定影响范围内与其他公交站点的关联性上。因此,以地铁站为中心,个体所能容忍的最大步行距离500 m和自行车优势出行距离2 km半径范围[10-12]作为本研究的基本分析单元,单元即为包含地铁站点、常规公交站点及公共自行车站点构成自行车换乘地铁的网络。 为了表达地铁站点的换乘效率,本研究选择在自行车换乘地铁网络中的实际连接数(地铁站与公交站之间通过自行车换乘可达)与可能有的连接数之比,用以反映自行车换乘地铁对网络节点间空间关系的改善效果,并以与地铁站点相关联的公交站点数来衡量。与地铁站点的联系关系数越多,表明该地铁站的换乘效率越高,而该值也越接近于1。其表达式为: (1) 式中:Dk为地铁站点k的网络换乘率;M为网络中与地铁站点k相连的公交站点数;N为公交网络中的站点数,其中0≤Dk≤1。 个体因在地铁站点获得公共自行车后,更容易链接多个目的地而形成复杂出行链[10]。因此,除了地铁站点的交通功能外,地铁站点一定范围内的土地利用对站点的选择影响也较大,如:站点周边有银行、超市、学校及医院等,这些用地功能将与站点的交通功能一起发挥综合作用。本研究结合重力模型度量方法,既考虑站点换乘效率和周边用地多样性,又考虑个人时间预算、个体偏好以及个体出行所受到的时空制约等因素,提出可达性测度模型。该模型形式为: Aik=ρkWke-λtikT(POI)ikζikPiks。 (2) ρk=Dk。 (3) (4) (5) (6) ρk的取值与站点是否有公共自行车密切相关。当地铁站点没有公共自行车时,ρk取500 m范围内的站点换乘率;否则,ρk取2 km范围内的站点换乘率,具体计算见式(1)。λ的取值由实际调查数据中相关出行时间累计分布函数生成。当个体在地铁站点k的停留时间大于最小停留时长时,表示在时空约束下个体可达且能进一步进行其他活动,ζik取1;否则,ζik取0。Piks用于判定当个体i到达地铁站点k时,站点k周边的某一类活动s是否满足个体i的活动偏好。Prei由个人设定。当typeks属于Prei时,Piks取1;否则,Piks取0。 将个体i在地铁站点k的时空可达性Aik定量化后,进行标准归一化处理,即: (7) 将Yik定义为个体i在地铁站点k的时空可达性,用来衡量个体i在受到站点换乘效率、周边用地多样性及时空预算等因素影响下前往地铁站点k的可能性。Yik越大,表明个体i越有可能前往地铁站点k,且在地铁站点k进行活动的自由度越大。 以昆明市地铁1号线(大学城南站—环城南路站)和2号线(环城南路—北部汽车站)为例,分析和验证该模型的合理性,研究数据包括地理数据和个人数据。地理数据包括:昆明市地铁1,2号线站点服务半径内的公交站点和购物兴趣点数据。地理数据均来自百度地图,查询均在以地铁站点为圆心、500 m和2 km为半径的服务范围内。公交站点的查询方式:以地铁站为起点、500 m和2 km范围内的公交站点为终点,统计服务范围内的公交站点数;购物兴趣点的输入检索词为商业、购物、中心及广场,均为较综合的大型商场。本研究共查询306个购物点,根据百度地图评分对购物兴趣点的综合评分进行划分,并以此作为兴趣点的权重。综合评分5分,以1.5为起点,0.5为一个单位,将兴趣点划分为7个等级。个体活动计划数据是由个人时空预算、地铁站点的最短停留时长以及个人偏好构成,其中,个人时空预算是指个人为了顺利进行某项活动所能够自由支配的时空范围,由时空点对(出发地点、返回地点)和换乘站点表达。本研究认为个体所到地铁站点周边兴趣点均能满足其偏好,其他数据在分析中指定。 采用2013年昆明市乘客出行意向调查数据,提取个体使用自行车换乘地铁(简称为B&R)和小汽车2种出行方式的活动记录。釆用出行时间累积分布函数进行回归分析,得到2种出行方式的出行时间衰减系数λB&R=0.014(其中:R2=0.700 8),λi小汽车=0.021(其中:R2=0.918 9),如图4所示。2种出行方式的衰减系数合理,因此,本研究自行车换乘地铁的衰减系数取0.014。 图4 不同出行方式的衰减系数Fig. 4 The attenuation coefficient of different travel modes 选取个体i在地铁站点k的时空可达性和站点可达性变化率作为评价指标进行分析。其中,站点可达性变化率=(自行车换乘地铁网络中地铁站点可达性-500 m范围中地铁站点可达性)/500 m范围中地铁站点可达性。以某人居住在呈贡书香大地(即起点为大学城南站/大学城站)使用自行车换乘地铁出行进行购物活动为例,个人时空预算见表1。利用本研究所提出的基于自行车换乘地铁站点时空可达性模型,将调查数据代入计算公式,面向各场景生成地铁站点时空可达性结果。 表1 个人时空预算Table 1 Space-time budget of the individual 4.3.1 自行车换乘地铁影响下沿线地铁站点可达性的变化 利用式(2),(7)以及场景1,2的数据进行计算,得到地铁站点的可达性变化分别如图5,6所示。图5中,假设各个地铁站点周边的用地吸引力均相同。图6中,假设各个站点的换乘率均相同。在时空制约下,各站点均可达。表明:所有站点的可达性均有显著改善,且其改善程度与周边公交线网的密度密切相关,即周边公交越发达的区域,地铁站点的可达性也就愈高。因此,呈现出中心区高、两端低的空间分布结构。但从可达性变化率来看,则呈现出两边高、中间平缓的趋势。表明自行车换乘地铁对处于公交密度低的站点可达性改善作用更加明显。如:可达性变化率最高的新亚洲体育城站,该站点周边以居住地为主,但由于其站点周边配套设施不完善,使得步行范围内的公交站点可达性较低。而使用自行车换乘地铁将站点的影响范围扩大至公交站点密度较高的相邻站点,从而提高了该站点的可达性。东风广场虽然地处昆明市主城中心,是最大的换乘枢纽站,但由于其周边道路网密集,公交线网密度高,因此,自行车换乘地铁对该站及其附近站点的改善作用稍逊。在站点设置了公共自行车,促进了常规公交与地铁站点的无缝换乘,减小了二者之间的空间转换阻力,使得常规公交和地铁之间的衔接和协调程度有所加强,提高了站点周边的交通便利程度。 图5 站点换乘效率对地铁站点可达性影响Fig. 5 The impact of site transfer efficiency on the accessibility of metro stations 图6 站点周边用地多样性对地铁站点可达性影响Fig. 6 The impact of the station diversity on the accessibility of metro stations 考虑地铁站点周边用地多样性对个体在站点的可达性影响。从图6中可以看出,自行车换乘地铁对站点可达性的改善呈现出3个中心,分别是以新亚洲体育城站、东风广场站和北辰站为中心的区域,这样的空间分布形态与昆明市目前的城市用地开发强度相吻合,地铁站点周边土地开发强度越高的区域,地铁站点的可达性越高,即站点周边用地多样性在站点可达性中得以体现。 4.3.2 对个体时空可达性的影响 依据站点周边的土地利用,将地铁站点划分为4类[13]:中心型、综合枢纽型、交通换乘型及一般型。选取部分典型站点作为考察对象,利用式(2),(7)以及场景3,4的数据进行计算,得到的个体时空可达性结果如图7所示。 从图7(a)中可以看出,在自行车换乘地铁的作用下,地铁站点的换乘率和兴趣点吸引力均大幅度提升,且二者的增长趋势一致。图7(b)~(d)为不同时间预算下个体从同一O点出发,前往不同站点的时空可达性。在同一时间预算下,个体在东风广场站可达性最高,其次是环城南路站和火车北站。较高的站点换乘效率保证了个体出行的交通便捷性,同时,站点周边土地的多样化使个体能够执行多项活动,提高对站点停留时间的利用率。进一步比较不同时间预算下个体时空可达性发现:由于时间预算减小,使得个体在站点可停留时间减少,个体在不同站点的可达性呈下降趋势。当站点停留时间不足以保证个体进行活动时,即使是站点吸引力较高的站点,个体仍然不可达,如:火车北站及之后的站点。表明:由于自行车换乘地铁易于形成多目的出行链,使得站点周边用地多样性和可停留时间成为影响个体在该站点可达性的关键因素,即站点的可达性不再是固定值,而会随着个体的出行起讫点和时间预算而变化。 图7 个体在典型站点的时空可达性Fig. 7 Space-time accessibility of individuals at typical stations 同样,作为交通换乘型的站点,如:南部汽车站和北部汽车站与昆明火车站和火车北站的可达性差异显著,其原因在于站点所处区位的影响。北部汽车站位于城市边缘,周边土地开发强度弱,用地形式单一,而火车站位于城市中心附近。 引导个体采用环保、高效的公交出行已成为缓解城市交通拥堵的关键。本研究以昆明市地铁1,2号线为例,通过机理分析、建立模型及数据验证,定量评价自行车换乘地铁对公共交通的改善效用,得到的结论为: 1) 自行车换乘地铁对站点可达性的改善效果显著,其改善程度与周边公交线网密度密切相关。即公交密度越低的区域,自行车换乘地铁的改善效果越明显;而对公交密度较高的区域,改善效果稍逊,公交可达性在地铁可达性中得以体现。 2) 从出行者层面看,由于自行车换乘地铁便于链接多个出行目的,使站点周边用地多样性及可停留时间成为影响个体在站点可达性的关键因素。因此,站点的可达性不再是固定值,而会随着个体的出行起讫点和时间预算而变化。 3) 当地铁站点的交通功能趋于一致时,相较于时间预算和出行距离,站点周边的用地多样性更加重要。因此,可以根据站点的换乘效率和周边的用地性质来规划公共自行车。在高密度开发的站点(如:东风广场)周边,规划设置大量的自行车租赁点。在满足个体出行需求的同时,引导个体采用公共交通方式出行。而对于低密度开发的站点周边,可以通过设置公共自行车站点,提高个体在站点的可达性,进而吸引人流聚集,促进站点周边的发展。 本研究所提出的评价方法将站点周边的公交可达性和用地性质同时加以考虑并测度出来,以合理评估自行车换乘对地铁网络的影响。但该研究仍然存在不足,如:在统计数据时,未将重复区域的站点剔除,未结合个体的实际出行需求(如:考虑个体的活动偏好,并调整活动计划)进行分析,需要在后续的研究中进行不断改进和深化。

2 对个体参与活动的可达性分析

3 对地铁网络时空可达性测度

3.1 基本分析单元

3.2 关键指标测度

3.3 测度模型

3.4 标准化处理

4 案例分析

4.1 数据来源

4.2 距离衰减系数的确定

4.3 对地铁站点时空可达性的影响

5 结论