清末民初广东武术发展繁荣原因探析*

杨彩如

(东莞职业技术学院,广东 东莞 523000)

中国武术,延衍流长,流传迄今可考证史实有4200年的中华文明史,文武相承相传。[1]发展时间可追溯至我国原始社会时期,缘起于我国远古祖先的生产劳动。武,止戈为武;术,思通造化、随通而行为术。武术具有安国强民的作用,武术的发展通过武化的方式流传后世,“武化”的形式是采用“制止侵袭”的发展方向,正确引导练习者感受人与自然,认识社会发展的客观规律,也是人类物质与精神文明发展的推动者。据史料记载,广东流行粤语,有着“粤俗好斗”的说法,争强好斗的传统一直流传到现在,对后世的影响之大,广东岭南地区独特的竞技性,主要表现在武术、拳风等传统项目的风格上,以独特的南国风格表现的淋漓尽致。广东传统武术中的拳术在中国传统武术拳术中称之为“广东南拳”,流行于长江以南的武术拳术与长江以北的武术拳风迥异。

1 清末民初时期广东武术的发展

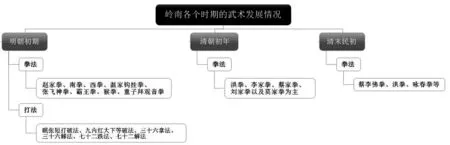

广东自古已有武术流传,清末民初时期,广东的武术发展更是到达巅峰,广东佛山被称为“武术之乡”,是中国南派武术的主要发源地。岭南文化的中心就起源于广东,拥有其重要的地理位置,是经济、政治与军事的中心;岭南地区北依南岭,南靠南海,独特的地理位置,孕育了不同于中原文化的岭南文化。在明朝初期,佛山武术就具有一定规模,普及较为广泛,传统武术文化中拳械套路也较为完整。《小知录》有云:“使拳之家,曰赵家拳、南拳、西拳、温家钩挂拳、张飞神拳、霸王拳、猴拳、童子拜观音拳;又有眠张短打破法、九内红大下等破法、三十六拿法、三十六解法、七十二跌法、七十二解法。”直到清朝初年,岭南民间传统武术套路中的拳术,主要是以洪拳、李家拳、蔡家拳、刘家拳以及莫家拳为主;再到清末民初时期,佛山武术更是派别林立,涌现了一大批有国际影响力的武术世家与武术团体,例如蔡李佛拳、洪拳、咏春拳等不少拳种和武术流派,都发源于广东佛山。(如下表)

清末民初时期,由于受到鸦片的危害,致使国人的体质健康状况极差,国人一再被称之为“东亚病夫”。为了强化体质,一时之间大兴武术之风。1919年广东省体育精武会成立,主张体育救国,振兴中华,开展武术活动,引进了外来拳种,并组织武术表演,培养了不少武术骨干,精武会的影响直至海外。[2]当时中华民国大总统孙中山也异常重视武术的发展,在位期间曾经邀请武术大师蔡桂勤任自己武术教师,在1921年,孙中山给武术名师林世荣颁发了武术奖章,这段时期内民间的练武风气更甚以前,随后还成立了两广国术馆、国术社等等。

当时武馆林立据不完全统计先后成立了50家,著名武术大师黄飞鸿,咏春宗师梁赞、叶问等均诞生于佛山,发展于佛山,可谓佛山是武术界的“泰斗”。

2 清末民初广东武术发展繁荣的原因分析

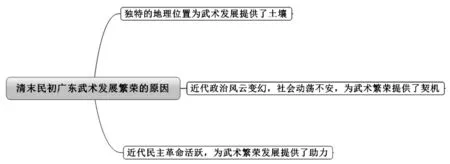

2.1 独特的地理位置为武术发展提供了土壤

广东一直处于封建社会的政治中心之外,加上相对封闭的自然环境,被中原王权视为南蛮之地。而武术在冷兵器时代是统治者最为敏感的事情,是问鼎权利的利器。正因为其独特的地理位置,为广东的武术发展提供了巨大的空间。

漫长的封建制度,王权难以到达八千里外的南蛮,民间诸多的社会治安问题基本靠自治,而儒家思想在封闭的农业文化和海洋文化的影响下,催生了宗族制度。为了保护宗族的的产业,维护宗族社会生活的稳定,每个宗族都在农忙之余,自觉不自觉地练习武术。祠堂成了每个乡村习武之地,有些祠堂还有称号和规定。所以,自古以来,南方就有浓郁的习武风气,各个地方都有自己独特的武术技艺。

中原本是兵家必争之地,王朝更迭,战乱不断,岭南地处偏远,相对稳定的环境成了北方人口逃避战乱的乐土。南来的中原人,大部分都是社会的士族,带来了优秀的文化基因,并与广东的地理和民族风俗相互影响,形成了独具特色的各种武术流派。

2.2 近代政治风云变幻,社会动荡不安,为武术繁荣提供了契机

清末民初,外敌入侵,政府腐败。1842年鸦片战争之后,清政府被迫开放海关,广东海运便利,商贸繁荣,随之各种文化交流也日益繁荣,广东武术率先拥抱了西方的教育理念,新思潮催生了习武的新方式,各种武馆如春笋林立,一片繁盛。

随着各列强纷纷把战争的矛头指向中国,清政府腐败无能,屡战屡败,并与各帝国主义列强签订了一系列的不平等条约,使人民生活于水深火热中,为保家卫国,诸多有识之士对政府软弱的一面纷纷表示强烈不满,提倡学习国外先进思想与技术,其中魏源在《海国图志》中提出“师夷之长技以制夷”的思想。并积极对旧学进行改造,认为“国势衰微,欲弱为强,必须先谋种族强盛”[3],武术逐渐被清朝认同并作为强国复兴的一种必要手段,成立了许多形式的讲武堂。与此同时,清政府为“强民防夷”,武禁也渐渐放松,容许民间武术组织团体的存在。一时之间国内武术发展迅速,并也随着通商口岸的开放流入海外,国外把中国武术成为“KONGFU”,这也是广东人的粤语叫法,影响较大。

崇尚武术,是古人对于权力的向往,民间武术发展迅速,传统武术发展具有一定的规模,在清末民初的时期,广东的战乱频繁,人们的生活环境受到威胁,整个社会动荡,习武的风气也逐渐走上门面上,发展规模也不断的扩大。

2.3 近代民主革命活跃,为武术繁荣发展提供了助力

中国近代史的第一页就是在广东揭开的。诸多有志之士,为革命之需,壮大实力,招兵买马,开办习武场所,无数军人出生民间武术团体,许多民间的武装力量成了军事行动的主要力量。正因为时代的呼唤,开启了广东武术的新局面。众多武术人士活跃于历史舞台,为广东武术的发展带来了时代最强的助力。许多地方的拳种得到了传播,名字也越来越响亮。

“从我国体育社团的发展历史来看,其出现的年代要早于宋代,但是到了宋代其才具备了‘体育社团’规模和形态”[4]。近代以来,民间的武术团体发展迅速,先后涌现了蔡李佛拳馆,佛山鸿胜馆等引领时代的武术团体。20世纪20年代广东工农运动蓬勃发展,澎湃深知拳馆在团结当地群众的重要性,利用拳馆开展工农运动,从拳馆入手,联系拳师黄作忠、黄燕、陈风、张品等人,发动他们组织农会,使当地的工农运动成了时代的主要政治力量。

再如三元里反英斗争中出现了不少武艺高强的人,其中著名的有韦绍光、颜浩长、周春、阿凤等人。韦绍光高大有力,曾任乡里武馆教头,教授乡人武术;颜浩身材魁梧,是当地的武术好手,人称“定长拳”;周春武艺出众,常以50多斤的铁锁作履练功。反抗侵略者的学武之人更是奠定了佛山“南派武术发源地”的称号,促进了广东武术的广泛传播,不只是局限于佛山,在全广东也使其蓬勃发展。(如下表)

3 结论

3.1 良好的地理位置,使其更容易接受其他武术文化的冲击能力。

3.2 文化历史是广东武术发展的基本前提,悠远的文化传播,使发展可能性增大。

3.3 清末民初的政治环境决定了外弱内强会导致武术的迅速传播,国人强烈的爱国热情致使广东武术发展迅速,对后世影响较为深远。