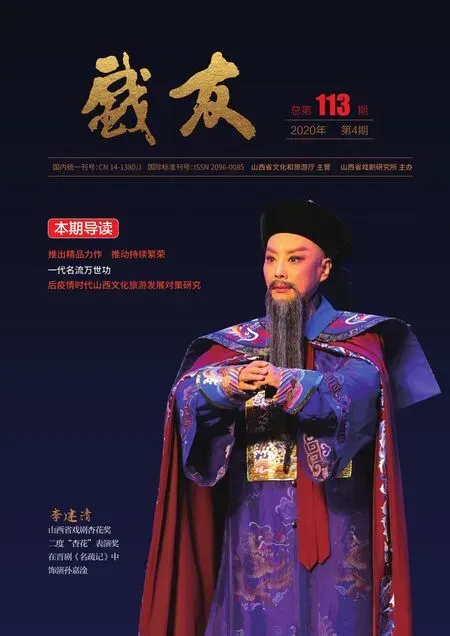

山西地方戏·民间艺术资料汇编(一)

赵斐 余从

前 言

这本油印册子辑录的材料共分四部分。第一部分是山西省文化局李星五同志关于山西剧种的谈话记录;第二部分是转抄李星五同志搜集的有关研究剧种笔录的材料;第三部分是关于研究上党梆子、上党落子、北路梆子的材料。这些材料是各专区整理的初稿,经由山西省文化局供给我们的;第四部分是转辑山西省第一次民间艺术会演汇集里的一部分关于山西民间艺术的介绍材料。

上列材料的前三部分,有的仅是初稿,有的还是原始材料。因此只能供研究工作参考,请勿向外流传。

在搜集供给材料方面,山西省文化局的李星五、刘鉴三两位同志给了我们极大的帮助。他们搜集材料曾付出过很大的劳动,这次毫无保留地交给了我们,在这里谨向他们表示衷心的感谢。

第一部分李星五同志关于山西剧种的谈话记录

蒲州梆子最早不过隆庆万历年间。

最早的传说是“乐户”。

勾腔是蒲剧的前身,(《燕兰小谱》载)勾腔的唱腔和剧本今皆不得知。明末至雍正间勾腔与土京梆子、昆曲(将衰落)三足鼎立。(参见青木正儿《中国近世戏曲史》。)又据老艺人传说,明隆庆,蒲州杨博在京做官,将蒲州地方戏带入京城演出,住一年余始归。如果杨博所带系勾腔,就可能是蒲剧的前身,如不是勾腔,那就得另说。但可证明当时蒲州已有地方戏。

光绪十五年,夏县曹张镇庙台有徽班来此上演的舞台题壁,写明徽班到此演出,并有剧目,如:《麒麟山》等。

安邑、夏县、荣河一带,民间盛行锣鼓杂戏。武场两面大鼓,扁圆形,轮流换用,并用大锣,(村中迎神赛会所用者)。文场有小唢呐(艺人称小唢呐为乐户)。演出时,有白,有吟,无唱,每吟一句打锣鼓一通,能演成本的戏四五十本。曲牌,文场有〔扑灯蛾〕〔耍娃调〕二个,武场鼓点有〔摆文〕(文戏用)、〔战杀〕(武戏用),这是最原始的东西,没有职业艺人和剧团。来源,最初用来娱神,后来转用戏本,如:《无底洞》《火攻计》《战昆阳》等,村中每逢正月和秋收以后,组织“社”,在舞台上演出,互相比赛,剧本各社不同,互不相传。脚色的分配,父死子继,改变脚色要经过庙会通过,每个脚色都是“门户”差事,不演不行。晋南因有此杂戏,秧歌始终未能上舞台搬演,而只在广场演出。秧歌的鼓点有〔本地〕〔扬州逛灯〕两个,因之秧歌不是晋南蒲剧的基础。娱神和锣鼓杂戏在没有蒲剧以前就存在了。它有光绪三年的本子,和光绪二十五年的本子(写有重抄字样)作证。

蒲州梆子和青木正儿所提的山陕梆子有关,所谓山陕,东为蒲州,西为同州(今大荔)。同州原属周代晋的河西五城,三分晋后为魏国所占,后又被秦国占领,因此两地风俗、习惯、语音相同,两地的戏班可以互相参加,有“东生西旦”之称。后来分流,同州成为东秦腔(亦名碗儿腔)变成韩城、郃阳一带的线偶,流变成为木偶戏,无真人上台演出。木偶戏亦流传至晋南的新绛、曲沃,有肘木偶出现,又流传至孝义,(木偶与皮影同班演出,白天木偶戏,晚上演皮影)今孝义皮影所唱者即为碗儿腔,在曲沃一带白天木偶戏唱蒲调,晚上皮影唱碗儿腔,孝义木偶戏唱中路梆子,皮影唱碗儿腔。孝义老艺人说:“我们学的曲沃的,曲沃学的是韩城的”。山西北路梆子三弦、月琴带有碗儿腔味,二股弦带有河北梆子味,过门的落尾要落在蒲州调上,才能开腔。

蒲州梆子原来没有笛,只有二股弦、胡胡、三弦,后来用笛子代替三弦,用二眼调(笛孔)(北路为硬二眼,即高一点,蒲州用软二眼,即低一点。)之后,吹笛老被叫作三股弦,就因其代替原有的三弦之故。用笛子的传说:祁县、太谷、平阳,钱户盛行,钱户家有钱买娃娃班,当时南路艺人三盏灯,带班称三义元,到中路后被买,汾城也有一班被买,他们自传自演。因之艺人生气而归,汾城始将三弦改为笛,改原来的三眼调为二眼调,这样,南路可以唱中路,而中路不能唱南路,时近一百二十年之久。改笛之后,最高能唱梅花调,一般为软二眼,高者为硬二眼,最高是梅花调。

道光、咸丰之间,蒲剧老艺人老元儿红(猗氏人)去京唱河北梆子,及以蒲调梅花调唱河北梆子,前二三十年以前,河北梆子还用此调,今蒲地已不用而河北尚存,蒲剧只有个别戏用,如《三劈关》。

继之,是郭宝臣(元儿红),相传是老元儿红的外甥去京,同时带去名艺人,有:鞑子红、猪娃子、羊娃子,把蒲剧的剧本传去很多。今最显著的,唱做相似的,如《捡柴》《北天门》。

后来又带了一批名艺人,全掌娃(小旦,张斗娃)、山陕两省红(名字叫两省)、杨老六(当时年纪小,学艺)、帽疙瘩(人号为京丑)、蒲州红(名永祥),后来郭宝臣年老还乡,其他艺人亦回蒲,唱蒲剧,民国七年郭宝臣死。郭宝臣系统发展成保定近处各地的平原梆子。

和郭宝臣同时,有侯俊山(十三旦),原籍洪洞,太原科班出科,搭会元州的戏班,出演于大同、张家口、宣化一带,故曾入京,以北路梆子改唱河北梆子,后来落户于张家口,人称口梆子。

郭宝臣有徒张联陞(须生),把平原梆子发展成为天津梆子。平原梆子视张联陞为海派。

当此时,同治光绪时期,蒲剧本身也发展了,彦子红(名祁彦子)蒲州韩阳镇人,时为蒲剧的鼎盛时代,彦子红本身是一个不第秀才。他在光绪七年,发动老艺人捐款,给艺人盖一个公庙,称为三帝庙(群众称它为合文庙,因群众称艺人为合文),中为唐明皇,左为关公,右为财神,光绪十三年才落成。庙在韩阳镇,庙内立有碑记,有艺人捐款的姓名,如:当时名艺人,王玉柱(小旦)、王女子(生,耍翎子的始祖)、张闷呆(二花)、卫四州(三花脸),共有七百多人,戏班四十多个。

入民国初年(清末民初),彦子红的徒弟杜盛儿,唱中南两路,号称十二红,烟叶旦(河南鲁师人,小时卖烟叶,青衣、刀马、花衫无一不好)。

到民国十几年,孙广盛(旦)、王存才(旦)、冯安荣(小名耍娃,青衣)、杨老六(名杨登云,花脸)、宋富林(小生)、李有福(青衣)、舒从禄(小生,擅长翎子戏)。

抗战时期,蒲剧事业中断,大部艺人都到西安晋风社和兰州一带演出,解放后才陆续回晋,如筱月来、原小亭等,参加剧团。抗战到解放时期,没有科班,后继因而中断。近年来陆续招生,随团学习,女生才开始增多,当为萌芽时代,蒲剧当处在青黄不接中。

光绪六年,遭荒,蒲剧曾至老河口(湖北襄阳一带)演出,因那地蒲州商人多。

蒲剧前身是山陕梆子,无疑。山陕梆子是否勾腔,待考。

魏三在京所唱秦腔,即山陕梆子,那时今秦腔还未起来。山陕梆子进京,这在老元儿红之前。

洪洞有道情,在孔塞、柏庄二村,曲调有:1、高调,2、官调,3、平调,4、耍孩儿,5、隔断桥,6、两头忙,另有梅调可能即系平调,每红调有平、欢、懊、哭四种曲调。道情戏已失传,现无职业剧团,五十岁以上的艺人还可以唱。剧目有三十多个,能唱者十几个。

永济道情,亦称说书道情,有丝弦无打击乐。

禹香县有坐场道情,有丝弦和打击乐,但不上台表演。

浮山县,有罗罗腔,用唢呐伴奏,剧目有二三十种。

晋南秧歌,只供正月元宵节使用,无秧歌戏。

据运城田顺清老先生谈:光绪二十八年,运城有一位在西安做买卖的名叫李老三,他在西安学会唱眉户,回到运城演唱,那时候是地摊传说唱,有三弦、四块瓦伴奏。到光绪三十年,有一班盲老人的班子,从西安到运城演唱,那时晋南第一次来到眉户戏,一时轰动了全运城,人人爱听,人人爱看,随后有许多人入了□的人才搭班子学眉户,这以后,眉户才在晋南起来。

当时学戏的人,搭陕西华阴、河南灵宝的眉户班子,到民国十年左右,才自己成立了眉户班,最著名者,赵连城班,唱眉户,也唱蒲剧,叫“风搅雪”。又有高名有班、董忠班、高世维班。民国十四年到十八年眉户戏盛极一时,与杨老六对台,人人都看眉户,杨说:烂曲子都把咱这大戏给顶了。民国二十年以后渐衰,剧目有一百多个,唱调据说有七十二调,现收集的有五十六调,抗战中断,五三年闻喜县才收请老艺人,组织了眉户剧团,五四年改为专区剧团,大力领导。处在青黄不接之时。

北路梆子起于山陕梆子兴盛时期,近二百年的样子,过去在忻州(北路的南部)浑源(北路的北部)两个主要地区设有科班。音乐上用的是东秦腔(同州)的月琴和三弦,二股弦类似河北梆子,雁北人声音高,唱调用的是硬二眼调,音乐上和蒲剧不大相似,但所唱之腔与蒲之梅花调相近,慢板四句尤其相同,他们组织科班主要“请蒲师,学蒲白”,用平水韵(临汾河津一带的音韵,近于中州韵),采用蒲剧本。一直至民国初年都离不开蒲师。到北路的师傅,都是一季多少银子的像样的师傅。十三旦(侯俊山)唱北路,走北京,与河北梆子结合起来,称口梆子,亦从梅花调来,今之蒲剧已不用梅花调,听起来似乎远点。北路梆子到民国五年以后,逐渐脱离蒲师而独立,这时出的男女名角很多,有时到中路演出,颇占优势。后来中路梆子(民国十五年后,张宝魁曾学京戏,带来京戏影响)才又兴起。

北路梆子衰落之因,一因日寇侵入,一因唱腔过于费人。有的艺人,多数改唱中路梆子。一部分艺人务农、经商。解放以后,北路艺人与中路艺人和改唱的艺人,合组剧团,活动于忻州、崞县、雁门一带,亦非中路,亦非北路,介乎中北之间。※※※※※※

当蒲州梆子、北路梆子先后兴起之后,那时中路还以秧歌为主,(秧歌戏分三种:太原秧歌(原太原县)、祁太秧歌、汾孝秧歌,此外还有张兰镇的干梆子秧歌。)秧歌不能满足群众要求,因之中路地区,也是蒲、北梆子的活动地区。蒲州打下了娃娃到中路来卖。约在光绪十年至十五年左右,汾阳县一老财开始自己组织晋中班,成立中路梆子剧团,以本地的秧歌打击乐器为主(武场),用大心板与秦腔相同,文场有月琴、三弦、胡胡、二股弦,一共十一根弦,称“十一根弦”,锣鼓点与蒲剧大同小异,但名目不同。第一个时期:蒲剧唱,他们看。第二时期:职员是自己的,请蒲师唱。第三个时期:主要演员用蒲师,下手用自己的。第四个时期:用蒲师教,不用蒲师唱。第五个时期:晋剧独立(民国十年左右),约时有六十几年。

晋剧出现以后,三儿生、说书红、狮子黑,有名演员继出,但组成班社仍然不够,还请蒲州艺人搭班,如十二红、十七生、姚恒春、冯安娃等,艺人只要降低一调就可以,而中路人不能搭蒲班,入不了弦。至丁果仙、筱桂桃、筱金枝几个女艺人出现之后,女子参加者渐多,于是生、旦、末都有女色充当。因为女子身体关系,大本戏逐渐不排演,而多用出戏、折(头)戏,尤以生旦为主流,专重唱腔,多至一百多句,如打堂、见皇姑、断桥等。民国十六年,张宝魁来晋,教女弟子(多冠以筱桂两字),吸收了外省的剧本,如:《桃花庵》《女中孝》《莲花庵》《月下赶韩信》,对于晋剧的化装、道白和动作都有所改进。自此以后,成为完全独立的时代。晋剧从民国十六年走向完全向东(京戏)学习的路,只有少数老艺人操蒲白,唱调近似蒲调,余都为晋中的味道。

蒲剧与上党梆子关系很微,两家从未有过交流,限于地区交通不便,语言有别,上党梆子重场面(箱、服装),蒲州讲把式(做工、唱工),剧目也不相熟悉,互不为异地观众所喜闻乐见,仅只有少数剧目相同(不到十个)。要讲上党梆子与河南梆子有关,均用四大腔法,上党尾高上,用假声,豫为拖腔。上党别的剧种有:昆、罗、赚(亦称卷,字不可□,只为音)。

蒲剧与上党落子关系密切。入民国以后,经常流行于晋南一带。在清代末年(光绪二十年后)马三宝去蒲演唱,向蒲剧艺人学习,将蒲剧的《两狼山》《四马花》(一段),带入落子中。把蒲剧的夹板,用到落子唱腔中。其落子根源当为武安落子和河北二夹弦。

蒲剧与今秦腔(西安),在唱调上有些相近之处。音乐上,秦腔用大心板、月琴、胡胡(二个)、三弦,比中路梆子高一调,用乐相同,而蒲剧用小心板,蒲剧是“梆子为主,笛出头”。在剧本上,蒲剧吸收秦腔剧本十几个,秦腔也吸收蒲剧的剧本。自民国初年,山西在西安的文人和商人相继成立晋风社、唐风社、虞风社,给蒲剧改编了不少剧本,如《西厢记》《梅花岭》《新忠义侠》,当时河东道的商人在西安势力大。唯有《春秋配》一剧,由川剧转秦腔,由秦腔转蒲剧,由蒲剧转到中路。《困雪山》,秦腔转蒲剧,蒲转北路,今只有北路尚存全本。

解放后,蒲剧艺人陆续回晋,搭蒲班,西安只留下一晋风社。1950年5月1日,晋风社与运城戏剧二队合并成立现在的蒲剧团,即今大众蒲剧团。西安现无蒲剧团了。

在晋剧未起以前,有中路地区和河东区,以外有豫西(洛阳以东),直至宜阳、鲁师、陕西同州、洛南和陕西东部至瓦窑堡,中部宜川、宜君、韩城、河阳、同州(同州人称蒲剧为咱们的戏),大都市西至西安、天水、平凉、兰州、西宁。

民国十年以后,晋剧向东北发展,蒲剧向西北发展,向西者多保守固定,向东者戏的变化较大。蒲剧近年来又开始在晋中活动。

蒲剧的武剧,民国八九年间,杨老六请河间府武生三四人教武,后来到西安和京戏刘奎官、许盛奎在山西会馆合演,一年之久,才学了一二十出武戏,如《鸳鸯楼《鄚州庙》《赵家楼》《通天犀》《九江口》等。蒲剧武戏面貌比较新了。这时筱月来向王宝来(京戏)学关公戏,董银五又向筱月来学,蒲剧的关公戏自此变成了京派,原有之关公老派戏失掉了。

蒲剧与秦腔是相互关系:

蒲剧对北路梆子、中路梆子是渊源关系。

中路梆子和北路梆子是相互关系。

北路梆子和河北梆子是相互关系。

河南梆子,尤其是丝弦与上党梆子有密切的关系。

刘鉴三同志关于蒲剧的谈话记录

(刘鉴三同志谈蒲剧,因有些内容见于别的材料,这里只节整一部分。)

1.山西吉县龙王辿有一古庙,碑上记载有嘉靖蒲州义和班在此献演字样,义和班是否就是蒲州梆子,不敢断言,但可证蒲州古有戏。

2.过去乐器:二股弦、三股弦、胡胡,共有十一股弦,后来三股弦改用笛子,音乐因而高亢,起了变化,调子高,笛子在句尾挑起。蒲州梆子又分南路、西路。南路有上八本,中八本,下八本,共计二十四本戏。西路戏,来自陕西的本子多,受同州梆子影响较大,土生土长的本子少。从前两路分的很严,现在已有改变,西路笛子挑起,南路梆子音低,笛随胡胡。“南路文雅,西路火爆”。其场面坐法:(图)

南路流传在:蒲解二州。(蒲州府)

西路流传在:韩信岭以南,蒲解州以北。(平阳府)

3.中路梆子:由祁太秧歌吸收蒲州梆子而逐渐形成。南路梆子无月琴,中路梆子有月琴,如何来的还需研究。

(以下这段说明是余从先生将《汇编》交给路应昆老师打印时另加的:“1954年,我在中央戏剧学院做周贻白老师的助教,中国戏校的赵斐同志也在我们那里进修,老师经常教导我们要重视资料工作,研究戏曲史的一项重要工作,就是经常调查研究,积累资料。这年冬,学院派我随中央观摩团赴山西观摩山西省第一届戏曲会演,与赵斐又相遇在一起,共同访问了山西对剧种史有研究的刘鉴三、李星五等同志,整理了他们的谈话、笔记,又收集了一些剧种和民间艺术的资料,辑成此册。当时以中央观摩团的名义编印。刘、李二位是把我引入剧种史研究门径的老师,永志不忘。”——余从)