银雀山汉简《孙子兵法》字体信息初探

陈国兴

自1972年4月银雀山汉简出土后,人们从古代哲学、军事学、文献学、文字学以及古代历法、书法艺术等方面进行了大量研究。学术界对文字形体研究主要集中在构形层面,这方面文章有曹磊《银雀山汉简文字构形系统研究》,张会的《银雀山汉简字形与汉字源流辩证》,唐金玲的《银雀山汉简异形字与异构字研究》等文章,展示了小篆从秦到汉的隶变过程,而刘征的《银雀山汉简笔形变化系统研究》的剖析,提高了对秦篆到汉隶的隶变必然性认识。

银雀山汉简《孙子兵法》字体是以上研究的一部分,本文试图从“之、者、適”等字的隶变异体字及笔画中透出的信息进行初步探讨。

一、 汉简《孙子兵法》文字载体的信息

1.汉简《孙子兵法》文字处于隶变第二时期

姚宇亮《汉简中所见隶书的风格演化与分期》把汉代所见隶书字体划分为五个时期。

第一时期 先秦—文帝(?—公元前179年)早期萌芽阶段;

第二时期 景帝—宣帝五凤元年(公元前156年—前57年),近成熟阶段;

第三时期 五凤元年—孺子婴居摄三年(公元 6年 );

第四时期 王莽—光武帝时代(公元56年);

第五时期 明帝—安帝永初六年(公元114年);

银雀山汉简是文帝和汉武帝时期墓葬。按姚宇亮分法汉简《孙子兵法》处于第二期范畴,为西汉初期,当是公元前179年至公元前118年(西汉文、景至武帝初期)书写成的。

2.汉简《孙子兵法》文字属于古隶时期

战国时期的隶变是隶书形成的早期萌芽阶段。隶变主要表现在字形的简化上,先是出现了向隶书过渡的省减体写法,同时,笔画线条有了圆转向方折转变的趋势,而且汉字隶变还没有出现“掠折”“雁尾”笔画。总之,文字的整体风格还没有扁平的特点。

到了西汉早期,隶书形成进入近成熟阶段,也称“古隶”时期。银雀山汉简异体字现象比较的明显,通过与秦篆书和成熟的汉隶书相比较,能看出这些文字正处于隶书逐渐走向成熟的时期,这一时期的汉字已经出现了“掠折”“雁尾”笔画,这和春秋战国时期的隶变信息有着本质的区别。汉简《孙子兵法》字体属于这一时期。

西汉早期的文字隶变现象已经反映出了篆书与隶书的本质上的区别,与东汉成熟时期的隶书在字体风格上已经没有太大的区别,只是成熟的隶书在笔画的“掠折”“雁尾”方面表现的更为突出。

3.时代剧变的产物

秦末汉初,是秦统一六国和汉朝初建社会发生剧变年代,文字由秦篆向汉隶转变是时代发展的需要。银雀山汉墓竹简在书写方面的简化与草率,是其走向成熟隶书的必然过程。在促进隶书字体的发展中,简化和草率演变带来大量的异体字的产生,人们更加愿意使用方便快捷的隶书,篆书也随着秦朝的灭亡而被隶书替代。

二、“之、者”字的特点

1.汉简《孙子兵法》异体字承载着时代信息特征

异体字的简化与草率是战国隶变的特征;如:“之”字篆体俗字写法如下:

九地:116-2号简

九地:第120号简a2

火攻:139号简b2

这三个“之”字笔画比较潦草简化,还没出现蚕头雁尾隶书特征。

2.异体字的“掠折”“雁尾”笔画是西汉隶变主要特征

同样”之”字,汉简《孙子兵法》隶书写法如下:

形甲:28正-c号简

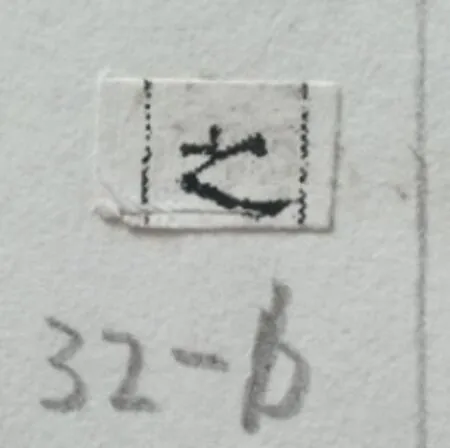

形甲:32-b号简

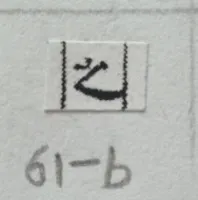

实虚:61-b号简

以上三个“之”字写法显得比较正规些,隶书的“掠折,雁尾”都呈现出来.并初显楷书走向。

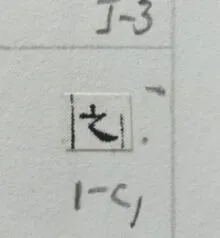

计:1号简-c1

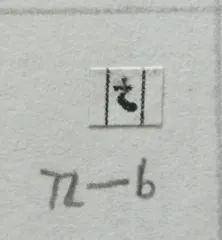

军争:72号简-b

行军:92号简-1

以上三个“之”隶变痕迹非常明显, 就显得比较随意,潦草些。应该更接近小篆演变初期,通过这些笔画演变可推测出哪些是秦末或汉初不同时期抄写的简片。

三、一简同字的异同写法

1.“之”字

行军:93号简-d1

93号简-d2

九地:130号简-1

130号简-2

2.“者”字

实虚:60号简-b1

60-b2

实虚:60号简b片两“者”

行军:98号简-b1

98号简-b2

九地: 106号简-c1

九地:106号简-c2

九地:107号简07-b1

九地:107号简07-b2

用间:146号简-b1

用间:146号简-b2

四、从“之、適”字看形甲与形乙的区别

1.“之”字

形甲:30号简-c之字

形乙:37号简b之字

形甲篇有“之”字4个,均是“形甲:30号简-c之字”写法;形乙篇有“之”字5个,均是“形乙:37号简b之字”写法,是“之”字篆变俗体字。二字不同写法凸显出时代特征。

2.“適”字

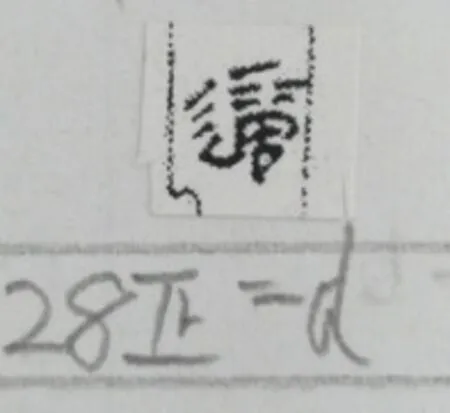

形甲:28号简正-c

28号简正-d

形乙: 37号简-b1

37号简-b2

形甲、形乙篇各有2个“適”字,形乙两字写法,走之均在字下,这是小篆遗痕,而形甲篇中字写法,走之均在左侧,这是隶变的草写体。说明两篇是不同人、不同时期所写。

五、汉简《孙子兵法》字体所传递信息

1.汉简《孙子兵法》的抄写为多人

通过对以上字体传递出的信息初步分析,在汉字隶变时代抄写孙子兵法册简的是隶变体的践行者,不是一人所为。笔者认为,这些汉简上的字体是由多人所抄写。

2.汉简《孙子兵法》是两部书以上拼凑版本

银雀山汉简出土后,经整理小组所整理的《孙子兵法》版本,是人们研究的主要依据,但是同时存在形甲与形乙两篇的《孙子兵法》是不合理的。通过竹简字形与笔画比对可以看出汉简《孙子兵法》是两部以上的残简拼合所成。

3.汉简《孙子兵法》字体信息有待进一步发掘

汉简《孙子兵法》文字作为载体,其内涵的信息量极大。从异体字构成、通假字的使用到笔画痕迹的对比都需要进行系统研究,而目前少有学者涉猎。通过对竹简残简的信息的寻觅发掘,可以补充完善孙子兵法版本渊源,也是对《孙子兵法》研究另辟一新的途经。