公路沥青混凝土路面车辙成因探析

李明明

宁夏路桥工程股份有限公司 宁夏 银川 750004

1 沥青混凝土路面车辙形成机理

沥青混凝土路面各结构层在渠化交通条件下受行车荷载的反复作用所产生的竖向塑性累计变形称为车辙。按形成原因可分为以下4种形式:

1.1 结构型车辙

结构型车辙是因路面各层扩散应力的能力不足所造成,其特征为变形宽度较大,两侧无隆起现象,断面呈凹形(或U形)浅盆状。

1.2 失稳性车辙

在交通荷载作用下,当其对路面结构内所产生的剪切应力大于沥青混合料剪切强度时,由于剪切流动变形不断累计而形成的车辙称为失稳性车辙,其特征为轮迹两侧局部隆起或大幅推移,通常为沥青混合料高温稳定性不足的体现。

1.3 压密性车辙

此类车辙主要是由于施工压实度不足所造成,使路面结构在行车荷载作用下因压实挤密而形成凹陷,其特征为车轮碾压集中区路面结构层变薄,车辙两侧无隆起现象,仅仅表现为下凹。

1.4 磨耗型车辙

即在自然环境长期作用与车辆轮胎反复磨耗(尤其是冬季冰雪天气下轮胎安装防滑链)下,路面顶层材料因不断损失而产生的车辙。此类车辙深度一般<5mm,相对较为少见,并且无须处理,可视为正常现象。

2 沥青混凝土路面车辙形成原因

2.1 外部因素

外部因素主要以重载交通与高温环境影响为主,此外还包括渠化交通、路面坡度与交通量等因素。

(1)高温环境。从本质上讲,沥青混合料的高温蠕变为路面车辙发展的主要过程,温度越高,混合料劲度模量越低,抗车辙能力表现越差。特别是在连续高温环境下,由于路面积聚热量不能及时释放,使沥青混合料因温度升高而粘聚力降低,从而导致抗剪能力下降,容易出现路面破坏。宁夏地区平均海拔大于1000m,夏季基本无酷暑天气,故而环境温度对路面车辙影响不大;但在部分北方与南方地区,每年7、8月份为高温集中时节,沥青混凝土路面极易产生车辙。需要强调的是,由于雨水可有效降低路面温度,抑制车辙出现,因此同样为高温气候的广东等地区,沥青路面因降雨较多而很少出现车辙。

(2)重载交通。在同轴作用下通过沥青层内剪应力的理论研究,表明在车轮水平与竖向荷载作用下,沥青层内剪应力的产生(引发剪切变形)为路面车辙形成的主要原因之一。随着现代交通量的增加与重载比例的提升,在沥青混凝土路面轮迹带处因剪应力过大而易发生剪切破坏,进而产生车辙。

在重轴载作用下,为层状结构的沥青路面面层内任一水平面上的最大径向剪应力通常出现在轮迹外侧两边缘垂线上,当该应力超过沥青混合料抗剪强度时,便会造成路面车辙的出现。

2.2 内部因素

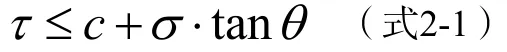

沥青混合料属于分散体系,在高温条件下混合料的黏结力与内摩擦角决定了其强度大小。目前,大多采用库仑的内摩擦理论对高温状态下沥青混合料稳定性与强度进行分析,并且认为沥青混合料在荷载作用下某一面上产生的剪应力τ满足下式2-1条件时,才不会发生流动剪切变形。

式中:c为材料黏聚力;σ为沥青混合料所受正应力;θ为混合料内摩擦角。

选取2016年12月~2017年12月我院干部保健中心高血脂患者120例作为研究对象,其中,男72例,女48例,年龄53~71岁,平均(62.00±7.36)岁。

沥青混合料的内摩擦力主要是通过内部嵌挤作用形成,其影响因素主要有沥青性质及用量、集料级配及颗粒形状、破碎颗粒含量、天然砂含量以及表面纹理深度等。一般认为,在高温条件下,沥青混合料的抗车辙能力40%来源于沥青结合料,剩余60%则依靠于集料的嵌挤能力。在高温环境下,即使掺加了改性剂,沥青结合料劲度模量也会必然下降,特别是当中面层抗剪强度不足时,行车荷载(尤其是重载交通)的作用极易使上面层沥青混合料因侧向移动而形成车辙。

此外,沥青路面空隙率为影响车辙形成的另一重要内因。沥青混合料的黏性流动为一般车辙形成的主要来源,混合料空隙率如若过小,便无法完全吸收其内部流动部分,从而使颗粒间接触压力减小,必然导致沥青路面抗车辙能力因混合料整体流动而降低;混合料空隙率如若过大,其内部沥青结合料被完全吸收后,还会剩余部分空隙,使颗粒间接触压力降低,在行车荷载的反复作用下,沥青混合料会因进一步密实变形而产生车辙。由此可见,要想提升沥青路面抗车辙能力,则须将混合料空隙率控制在合理范围内。

3 沥青混凝土路面车辙因素试验分析

以国道338线盐池至红寺堡段公路工程第2合同段为调查对象,评价指标按每20m行车道平均车辙深度控制,经现场实测实量,车辙平均深度>15mm的共计263段。从调查路段选择4个具有代表性的路面,于行车道车辙与隆起部位以及停车道分别钻取一个芯样,并对其进行厚度测量、沥青抽屉及筛分等试验。从芯样厚度测量结果来看,沥青路面上、中、下各层均有不同程度的车辙,其中以下面层最大,最大车辙为17mm;中面层次之,最大车辙为13mm;上面层最小,最大车辙为10mm。因此,中、下面层厚度变化为引起沥青路面车辙变形的主要因素。

采用离心分离法对取芯试样进行沥青抽屉试验,试验过程按规范(JTJ 052-2000[2])操作,以此得出油石比。通过芯样试验,各面层油石比变化情况为:

3.1 上面层

车辙与隆起处油石比均比停车道处大,其主要是由自由沥青与沥青胶浆(以下总称沥青浆液)在行车荷载作用下上浮所引起。高温环境下的沥青结合料呈现为半固体状态,其流动性表现较大,受行车荷载作用容易出现“振浆”现象,使中、下面层小密度、易流动的沥青浆液上浮至表面层,从而导致上面层(特别是表面)油石比因沥青含量增加而变大。在上浮沥青浆液中,虽然会有一部分流向两侧隆起处,但数量上小于上浮沥青总量,并在上浮较多路段会产生一定的泛油现象,这在车辙试验过程中也曾出现过黏轮现象。

对于隆起处,沥青混合料不均匀流动为造成油石比增加的主要原因。受行车荷载的作用,路面轮迹处沥青浆液会首先流动至隆起处,其次是结构沥青与较大粒径集料的流动,最终使隆起处自由沥青含量增加,油石比变大。

3.2 中面层

车辙处油石比小于停车到处,而隆起处油石比大于停车到处,其中隆起处油石比增加原因与上面层同理。车辙处油石比之所以会减小,是因为受行车荷载的作用,一部分沥青浆液上浮至上面层,另一部分则流向至两侧隆起处,从而使车辙处沥青含量降低。

3.3 下面层

车辙处与隆起处油石比均小于停车道处,其中车辙处油石比减小原因同理于中面层。对于隆起处,在行车荷载作用下,轮迹处大部分沥青浆液上浮至中、上面层,下面层车辙处剩余沥青很少,并在剪应力的作用下,基本为结构沥青与集料流动至两侧隆起处,在与该处混合料混合后使整体油石比降低[3]。

芯样抽屉试验结果表明:

沥青路面混合料中小密度、易流动的沥青浆液在行车荷载作用下存在上浮现象,使上面层(特别是表面)沥青含量增加,中、下面层沥青含量减小,并在上浮较多路段会造成泛油现象;

在软化点±3℃区间内,沥青混合料高温稳定性对温度变化最为敏感,且在此区间混合料变形量与动稳定度会发生突变,这也解释了沥青路面在持续高温天气下短时间内为什么容易产生大量车辙。

压实度是沥青混合料高温稳定性重要影响因素之一,实践表明:混合料压实度越低,变形量越大,动稳定度表现越差。在实际施工中,沥青混合料压实度不足会使其高温抗车辙能力大幅降低,致使在道路建成后开放交通初期,便会产生大量的车辙病害。

4 结论(防治措施)

4.1 材料控制

(1)选用含蜡量低、针入度小、黏度与软化点较高的沥青,若有必要,也可掺加一定计量的改性剂来提升混合料抵抗永久变形的能力;

(2)在《公路沥青路面设计规范》JTGD50-2006[1]允许范围内,尽量将沥青用量控制在马歇尔用油量范围的最小值与中值之间;

(3)选用碎石量高、颗粒较大(不宜过大)的矿料,同时对针片状与片状颗粒含量严格控制;

(4)优化矿料与沥青用量比例,使混合料中游离沥青(具有润滑作用,不利于车辙控制)可被矿料完全吸收,以此减小沥青结合膜的厚度;

4.2 结构组合控制

(1)优化混合料配合比,使其具有良好的空隙率,以4%为宜;

(2)确保各结构层回弹模量比例关系恰当;

(3)由于“强基薄面”可有效控制和降低沥青路面车辙病害,因此在保证沥青面层不产生早期破坏与半刚性基层不先产生收缩裂缝的前提下,尽量减小沥青面层厚度。同时对路面上面层与中面层最好选用中粒式和粗粒式沥青混凝土,并以沥青碎石作为联结层。

4.3 矿料级配、颗粒形状及表面特性控制

沥青用量、矿料级配、颗粒形状及表面特性为影响沥青混合料内摩阻力与嵌挤力的主要因素。基于混合料内摩阻力的提升,除控制沥青用量外,还应选用表面干净粗糙、压碎值小、颗粒形状良好以及与沥青黏结性良好的矿料。

对于沥青混合料的强度构成,一定程度上取决于矿料级配组成及其最大粒径。对于沥青碎石等嵌挤型混合料,其强度构成主要表现为矿料颗粒的内摩阻力与嵌挤力,而沥青黏结力起辅助作用,因此温度变化对混合料强度影响较小,但耐久性与透水性表现较差;对于沥青混凝土等密实级配型混合料,沥青黏结力为混合料强度的主要构成,而矿料颗粒作用力起辅助作用,因此混合料强度对温度变化较为敏感,但耐久性与透水性表现良好。