我国青少年体育重点工程建设与创新发展对策

柳鸣毅,王 梅,徐 杰,鲍文涵,张毅恒,姜 韩,刘 干,龚海培,孔年欣

我国青少年体育重点工程建设与创新发展对策

柳鸣毅1,2,王 梅3,徐 杰4,鲍文涵5,张毅恒6,姜 韩1,刘 干1,龚海培1,孔年欣1

1.武汉体育学院 青少年运动训练评价中心, 湖北 武汉 430079; 2.武汉大学 公共管理博士后科研流动站, 湖北 武汉 430072; 3. 国家体育总局体育科学研究所, 北京 100079; 4.国家体育总局青少司, 北京 100079; 5.国家发展改革委员会社会发展司, 北京 100824; 6.中国地质大学(武汉) 体育部, 湖北 武汉 430074

青少年体育在体育强国建设中属于战略性、基础性位置。研究系统梳理我国青少年体育后备人才、组织建设、经费投入等现状,从宏观层面对我国青少年体育进行顶层设计,剖析我国青少年体育的“幼儿体育基础工程、技能提升培育工程、青少年U系列赛事工程和拔尖人才培育工程”4大重点工程,认为其发展目标、政策背景、治理方式和治理内容都不同,且具有互融性、互补性、互通性特征,遵循“基础-普及-杠杆-引领”序列发挥作用,构建从幼儿发展为基础到以拔尖体育人才为精英的儿童青少年体育全贯穿式工程体系。在此背景下,我国青少年体育应创新发展,突破一元化培养渠道、培养方式和培养目标,制定青少年体育促进的法规政策,实现政社和政企的合作治理,实施青少年体育的跨域机制,构建青少年体育的监管模式。

青少年体育;顶层设计;重点工程

1 问题的提出

新时代背景下,我国社会主要矛盾已由“人民日益增长的物质文化需要同社会生产之间的矛盾”转变成“人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾”。显然,体育作为一项促进大众健身、健心、健群的社会活动,将在人民对日益增长的文化、健康等多元化、多样化、多层次的需求中扮演重要角色。青少年体育是竞技体育和职业体育的基础工程,其培养规模和质量直接影响竞技体育和职业体育的发展效益。同时,青少年体育也是群体体育的基础工作,青少年培养一项或两项体育技能将为其终身体育奠定基础,更为重要是,青少年体育的专业性、系统性、科学性等特征明显高于成年群体。

一直以来,我国区、县级业余体校和市级业余体校承担着我国青少年体育后备人才培养的重任,但当前体校萎缩、招生难、出路难等一系列问题[1],直接影响了我国后备人才培养的质量,由体育或教育部门主办的青少年体育赛事等活动已无法满足青少年日益增长的需求。各类社会组织和企业瞄准青少年这一重要群体,大量的体育技能培训机构蓬勃发展,新型运动项目极具吸引力,赛事审批权下放后的青少年体育赛事明显增多。

显然,新时代青少年体育工作已由政府一元管理转变为由政府、社会和市场多元参与治理的发展格局[12],政府管理青少年体育公共事务正在由“既管又办”向“放、管、服”的职能转变,以体校为单一培养后备人才的模式已被打破,现阶段青少年体育需要以培养体育爱好、养成体育习惯、提高体育技能、培养后备人才和培育身体素养的角度[31],从青少年体育政策法规制定、体育社会活动、后备人才培养、体育技能服务、体育组织治理、综合效率评价、社会公益事业等方面进行顶层设计[9]。本研究系统梳理我国青少年体育后备人才、组织建设、经费投入等现状,结合新时代背景,从宏观层面对我国青少年体育进行顶层设计,剖析我国青少年体育的“幼儿体育基础工程、技能提升培育工程、青少年U系列赛事工程和拔尖人才培育工程”4大重点工程,并从多元结构主体、多元功能效应、制定政策法规、治理方法策略、跨域运作机制和评价监督模式6方面提出创新发展对策。

2 新时代我国青少年体育顶层设计

当前,我国体育事业发展的内外环境已发生巨大变化。就青少年体育领域而言,以体校培养青少年体育后备人才的单一模式已发生变化,需要构建多元化主体、拓展青少年体育惠及面、拓展后备人才渠道等,实现体育从培养体育兴趣到培育身体素养的发展目标。在新时代背景下,我国青少年体育顶层设计应以国家体育行政部门实施的4项重大工程和创新发展策略构成(图1)。

图1 我国青少年体育顶层设计

Figure1. The Top Level Design of China’s Youth Sport

在2018年全国青少年体育工作电视电话会议上,提出要通过全面改革和加强青少年体育工作,开创体育事业改革发展的新局面”[28],由此提出了实施青少年体育4大重点工程:基于缺乏幼儿体育体系提出实施幼儿体育基础工程;基于运动项目参与泛化提出实施技能提升培育工程;基于体育竞赛受众狭窄提出实施青少年U系列赛事工程;基于后备人才培养受阻提出实施拔尖人才培育工程。4大工程以基础作用、普及作用、杠杆作用和引领作用为基本逻辑,分别发挥幼儿体育的敏感期介入的效应,运动技能的专项化培育效应,青少年U系列赛事的层级化参与效应和拔尖创新人才的精英化效应,旨在从基层到全国、从普及到提高、从幼儿到青少年、从参与到赛事等横向和纵向完善青少年体育管理体制和运行机制,构建青少年体育治理新格局。

当前,青少年体育工作具有复杂性、多元性、层次性、多样性、开放性等特征,政府管理青少年体育正在由粗放型向集约型转变,从唯金牌主义价值观向普惠主义价值观转变,从经验型向科学型转变,从政府主办各项青少年体育活动向政府主导、部门协办、全社会共同参与转变[6],在转变政府职能的背景下,在各级体育行政部门领导下,创建多元治理主体、发挥多元功能效应、制定政策法规、遴选治理方法策略、建立跨域治理机制和监督评价模式,在建设体育强国的背景下,青少年体育全面深化改革且构建新格局将是一次新的机遇与挑战。

基于我国青少年体育顶层设计,实现由培养体育兴趣到培育身体素养的发展目标。首先,从游戏起源说来分析,培养体育兴趣是幼儿体育基础工程和技能提升培育工程的主要发展目标,通过对3~6岁幼儿进行有组织、科学和系统的体育运动训练,在敏感期建立稳定的运动条件反射和技术动力定型。其次,技能提升培育工程是在构建运动项目技能等级标准的基础上开展冬夏令营等技能培训指导等活动,能够让青少年接受规范、系统、标准的运动技能,能够促进体育习惯养成和体育技能提高。再次,体育技能提高和培育后备人才是青少年U系列赛事工程和拔尖人才培育工程的主要发展目标,将竞赛作为促进技能提升和检验训练的杠杆,从中发展和培育后备人才,以多渠道、多层次、多样化方式培育拔尖创新人才。最后,基于青少年体育参与率和参与水平的提升,培育身体素养[25]将是我国青少年体育顶层设计的最终发展目标。经过从幼儿时期到青年时期有组织、科学、系统的体育技能培训,能够促进其终身参与体育运动的习惯、意识和能力,显然,培育身体素养将是我国青少年体育事业发展的终极目标。

3 新时代我国青少年体育重点工程建设

3.1 幼儿体育基础工程

30年前,胎教步入中国教育、卫生等领域,以音乐、语言、抚摸等方式刺激胎儿神经系统为科学依据在中国进行推广。当前,在“二胎”政策、年轻父母高知识化、教育低龄化等新时代背景下,幼儿体育市场呈现蓬勃发展的态势[13]。美国、英国等国家幼儿体育的发展出现两条路径,一方面,打造适用于幼儿生长发育规律的低龄化专项训练计划等体系,如美国体操项目蓬勃发展的基石是遍布美国各大州的几万家体育俱乐部及对幼儿体育课程娱乐化、商业化、基础化和大众化的开发与应用[33];另一方面,将幼儿体育深度融入教育体系。美国哈佛大学霍华德·加德纳(Howard Gardner)在20世纪80年代基于认知心理学、教育学、生理学等多学科提出多元智能理论,即个人发展的语言(Verbal)、数理逻辑(Logical)、空间(Visual)、身体运动(Kinesthetic)、音乐(Musical)、人际(Inter-personal)、内省(Intra-personal)、自然探索(Naturalist)8个范畴[7],美国儿童在幼儿园时期就通过幼儿体育课程培养其敏感期的灵敏、认知、协调、平衡、语言等能力,尤其是跑、跳、投、滚、翻等动作技能。在倡导全周期体育发展的背景下,幼儿体育是健康中国背景下我国健康人口的基础,有利于其为了健康生活、阳光生活、积极生活奠定良好的生理、心理和社会基础,也能挖掘儿童青少年体育潜能、培养身体素养,为其参加系统、科学的训练打好基础。

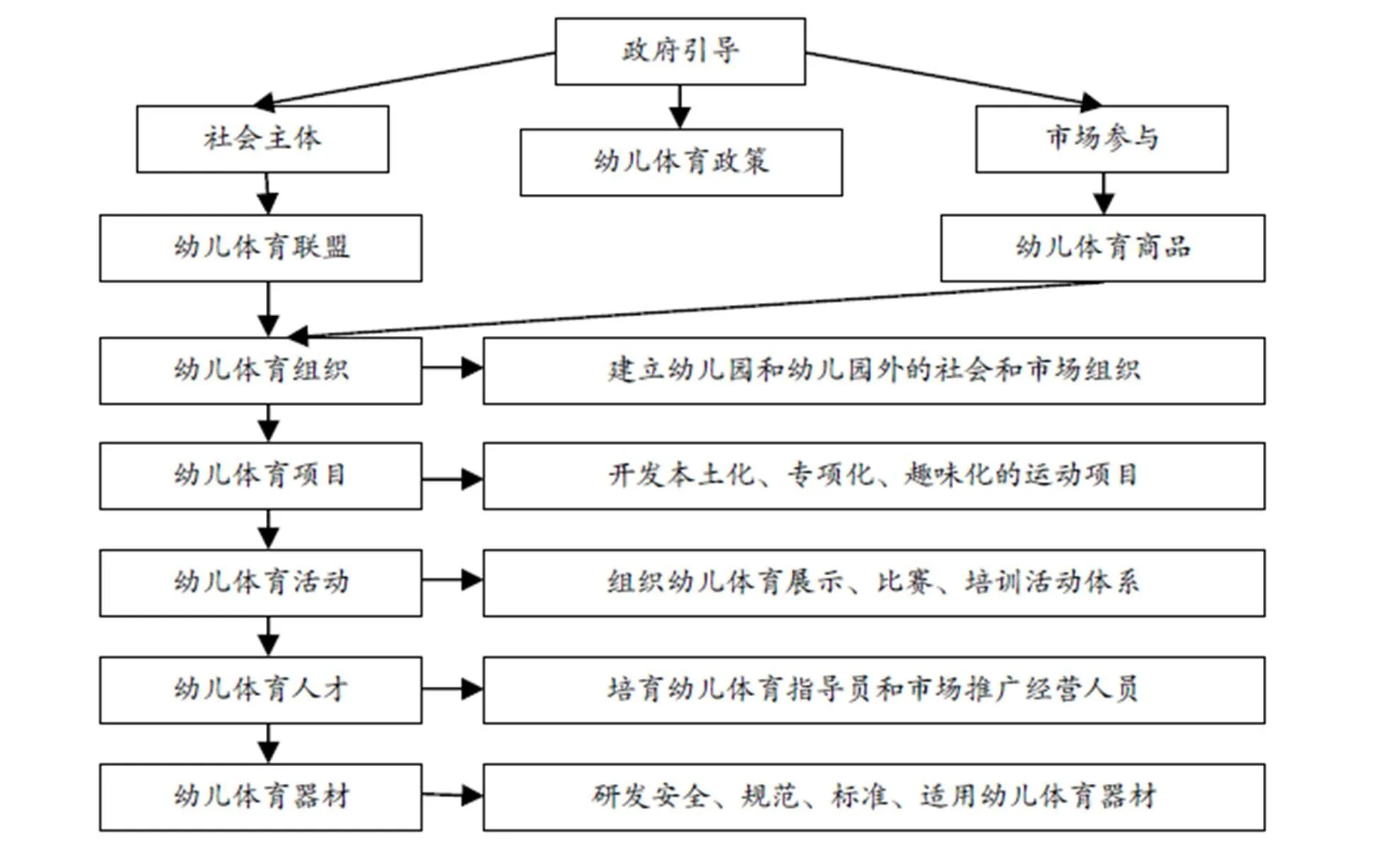

在此背景下,我国幼儿体育基础工程(图2)形成了以幼儿体育政策顶层设计为引导,以幼儿体育组织、幼儿体育项目、幼儿体育活动、幼儿体育人才和幼儿体育器材为核心内容,构建体育和教育等部门协同,激发社会和市场积极参与的工程体系。该项工程由政府政策引导幼儿体育联合会等联盟和激发幼儿体育商业机构积极参与,如浙江幼儿体育协会于2013年成立,该联盟主要组织目标是研制幼儿体育政策、开展幼儿体育展示、赛事、培训等活动。该项工程核心工作内容为:1)幼儿体育组织:以发展公立和民办幼儿体育特色幼儿园为基础,遵循《3~6岁儿童学习与发展指南》,制定幼儿体育特色幼儿园创建管理体系和评估指标体系,同时鼓励、引领和规范幼儿体育培训市场化和商业化运作,培育一批有特色、有示范、有标准的幼儿体育市场化组织机构。2)幼儿体育项目:推动全国性体育单项协会或运动项目中心开发幼儿体育的课程、技能、教师、器材等资源,如快乐体操、趣味田径、幼儿武术等,倡导幼儿体育本土化、专项化、趣味化发展,打造遵循幼儿体育生长发育规律和身心规律的标准化、体系化、科学化培训体系,引导幼儿健康、有序、科学参与体育运动。3)幼儿体育活动:构建由幼儿体育展示大会、技能比赛、指导培训为核心内容的活动体系,创办幼儿体育展示大会和技能比赛,将幼儿体育指导培训融入幼儿学前教育体系之中。4)幼儿体育人才:培育一批幼儿体育组织管理、专项技能培训、通识知识教学、市场推广营销的专业化人才队伍,建立幼儿体育各类管理人员、指导人员培训体系,同时也鼓励幼儿体育人才市场化培育模式。5)幼儿体育器材:鼓励与国内相关幼儿教育、体育器材厂商建立战略合作伙伴关系,共同开发具有中国标准的幼儿体育器材品牌,保障幼儿体育器材安全、规范、标准和适用。

图2 幼儿体育基础工程

Figure 2. The Basic Project of Sports for Kids

3.2 技能提升培育工程

运动技能水平是青少年普及运动项目程度的重要标准。在建设体育强国的背景下,构建由青少年体育组织、场馆、指导、活动、赛事等组成的青少年体育公共服务体系的发展目标是提高青少年的运动技能水平。从公共政策的角度[14],《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》指出:“每名学生掌握两项以上体育运动技能”[29],《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》中将体育课程改革、促进体育活动、开放体育场馆、提高师资水平、创建体育组织等作为提高学生运动技能水平的条件,以促进学生身心健康[2]。诚然,当前我国青少年运动技能发展状况令人堪忧,2016年国家体育总局基于53 401名6~19岁儿童青少年的调查结果显示,在参与运动项目方面,6~9岁儿童参加体育游戏的比例最大(19.6%),10~12岁儿童参加跳绳、踢毽的比例最大(14.4%),12~14岁、16~19岁儿童参加篮球的比例最大,分为别15.4%和18.6%,显然,在运动技能培养的启蒙阶段其运动项目专项化程度低且运动项目单一;在参加体育锻炼形式方面,4个年龄段选择“和同学等自发组织体育活动”比例最高,分别为30.4%、34.4%、37.4%和38.2%[15],以青少年体育俱乐部、兴趣班等形式有组织、科学的参与方式比例较低,呈现体育组织数量不足且参与方式粗放等特点。

技能提升培育工程是一项立体式、多维度、重基层的青少年体育普及性工程(图3)。该工程以制定运动项目技能等级标准推动青少年体育技能提升为引领,将“唯锦标主义”转变为“进取主义”,在政府财政引导资金支持下,创建社会举办、多元投入、有效监管和现代治理的青少年体育冬夏令营。一方面,以全国本级拨付的方式促进全国性单项运动协会、国家体育总局各运动项目中心、行业协会创办运动项目培训、交流、训练营、后备人才选拔、户外运动营地、专业人员培训和青少年体育俱乐部赛事等活动。另一方面,通过转移支付支持全国各省(区、市)直至地市州、区县、社区、学校等基层创建脱贫攻坚、差额补贴和商业运营的3类冬夏令营。这两种途径的青少年体育冬夏令营旨在盘活青少年体育组织、落实公共体育场馆低收费或免费为青少年服务的优惠政策、培育青少年技能普及工程服务团队、开展多元化体育与教育、文化等融合的活动及以赛事交流为考核方式促进青少年体育冬夏令营质量提升。

3.3 青少年U系列赛事工程

青少年体育赛事是检验青少年体育技能普及程度和后备人才培养质量的杠杆。长期以来,我国青少年体育赛事以全国青年运动会(此前为全国城市运动会)为引领,均是以“锦标赛”的形式每个项目一年组织一次或几次年度比赛。一方面,此模式使得青少年体育赛事与成年人锦标赛如出一辙,难以拓展更多的受众群体,赛事产业化、体系化和层次化的特色难以彰显;另一方面,青少年体育的赛风赛纪问题也困扰其发展[16]。随着国际奥委会实施青年奥运会,倡导将青少年体育赛事回归其参与、分享、教育为本质的理念在全球传播[17],2015年,全国城市运动会也更名为全国青年运动会,此后又实施了一系列改革举措,如实施“我要上青奥”等海选方式的改革,降低参赛门槛吸引大众参赛以及增设冬季项目等,旨在为全国青少年提供赛事平台。

图3 技能提升培育工程

Figure 3. The Cultivation Project of Promotion of Sports skills

全国青少年U系列赛事工程(图4)是为了满足青少年多元化体育文化需求,以及为发现和储备体育后备人才的重要改革。该工程以启动全国青年运动会改革为引导,已建立办赛主体多元化、办赛方式多样化、办赛目标多层次的青少年体育U系列赛事体系,实施开放办赛的运行机制,通过政府购买公共服务的方式激发各级各类体育社会组织和市场机构参与赛事筹办工作;实施分层分类改革,根据项目特征将赛事年龄段细化,原则上一个年龄段一项赛事,有些项目两岁为一个年龄段;提供现代化的赛事服务,采用网络报名、自选赛事的方式,激发青少年体育赛事多样化的办赛模式;建立全国青少年U系列赛事评估体系,将青少年参赛情况、参赛成绩与学生综合素质评价体系挂钩。

图4 青少年体育U系列赛事工程

Figure 4. The U-Series Competition Project of Youth Sport

3.4 拔尖人才培育工程

发现和培养后备人才是青少年体育工作的主要目标,也可以称之为青少年体育工作的成果。当前,我国区县级业余体校和市级业余体校萎缩[3],导致拔尖(精英)体育人才总量太小、结构分布不均衡、项目发展不平衡,尤其是奥运会新增冲浪、滑板等均是我国基础薄弱的项目,我国乒乓球、体操等传统优势项目也面临强国的挑战。从4个工程的关系上阐述,幼儿体育基础工程、技能提升培育工程和青少年U系列赛事工程都是为青少年拔尖人才培育工程服务,换言之,是为培养精英型拔尖人才服务。

针对以上问题,青少年拔尖人才培育工程(图5)旨在通过举国体制融合市场机制的创新性改革,以打造适应体育规律、市场规律和人才培养规律的5支队伍。1)以运动项目管理改革建立现有70多支国家队和国家集训队的预备梯队,并采用优势互补的灵活机制,可由国家行政部门、企业、省市及俱乐部联办国家队和国家集训队的预备梯队。2)以体育运动学校改革建立具有特色化、专业化和社会化的体校重点运动队。将体校打造成为项目布局重点,突出优势和特点,办学质量专业化且可引入社会和市场资本支持基层精英体育人才培育。3)以中学和大学学校体育改革布局学校高水平运动队,将学校高水平体育组织、体育赛事和体育活动开展变成常态化[18]。4)以社会体育机构改革支持体育俱乐部培养拔尖体育人才,充分运用市场化和商业化机制,制定开放性政策使拔尖人才培养与社会和市场共享资源。5)以国际体育合作改革拓展和兴办中国国籍留学生高水平运动队,学习、吸收和融合国外优势项目训练等人才培养经验,如通过招募当地中国籍留学生,在加拿大创建中国冰雪国家队,在新西兰创建中国高尔夫国家队,彰显融合性思维和全球化视野。

图5 拔尖人才培育工程

Figure 5. The Cultivation Project of Elite Athletes

4 新时代我国青少年体育创新发展对策

在新时代背景下,青少年体育是竞技体育、全民健身、学校体育和体育产业工作的重要组成部分,在建设体育强国的背景下,青少年体育的全面深化改革且构建新格局将是一次新的机遇与挑战,基于我国青少年体育顶层设计,青少年体育4项重大工程需要改变传统意义上的青少年体育发展方式,如幼儿体育工程多元化主体建设、商业化运作模式,技能提升培育工程中冬夏令营活动、运动技能等级标准,青少年U系列赛事中的跨域性创新运作模式,以及拔尖培育人才工程中的拓展供给渠道和培养渠道等均是面临的新问题。由此,本研究从管理结构、功能、法规、方法、运作和评价视角切入,提出创新发展对策。

4.1 结构体系:培育青少年多元化治理主体

在新时代背景下,幼儿体育基础工程、技能提升培育工程、青少年U系列赛事工程和拔尖人才培育工程需要创建不同类型、层次、功能的青少年体育组织,传统以区县少儿体校、市级体校和省专业队为输送渠道的后备人才培养模式早已不适应青少年发展多元化、多层次、多样化的需求。为了满足青少年体育多元化的要求,促进青少年后备人才培养和体育运动普及均衡发展,应构建由国家高水平后备人才基地、青少年体育俱乐部、体育传统项目学校、青少年户外营地、青少年校外活动中心组成的青少年多元治理主体(表1)。

国家高水平体育后备人才基地是以各级体校为主要依托,从规模分布上分析,江苏省、山东省、辽宁省、广东省、浙江省和河南省的体校数量均达到或超过了10所。其目的是培养高水平体育后备人才,并促进其体育训练场馆、人才培养效益、运动员文化学习、训练质量和竞赛成绩等规范管理。现阶段,在推进体校改革的过程中,我们发现要通过逐步拓展体校招生渠道、提高训练质量等方式,提高体校办学质量,尤其是国家单项高水平体育人才基地的管理机制更便于获得全国性单项体育协会等组织的技术、人力资源、器材和经费等方面的支持和扶持,能够直接向国家队、国家青年队输送人才,从而进行跨省联合合作、减少省市壁垒、避免人海战术。

表1 我国青少年体育组织建设政策及规模分析

Table 1 The Analysis on the Policy and Scale of Construction of China’s Youth Sport Organization

青少年体育俱乐部是以促进青少年养成体育习惯、培养体育兴趣、提高体育技能和发现体育人才、培育身体素养为目的的民办非企业或工商注册的体育组织,具有基层性、自治性和网络性等特征。从社会治理的角度分析,且纵观西方体育发达国家青少年体育推广模式,青少年体育俱乐部将承载着开展课外和校外体育活动的主要责任。据第2届全国青年运动会组委会官方表示,青少年体育俱乐部可直接参与全国青少年运动会,可也组队参加全国青少年U系列赛事,显然,青少年体育俱乐部在开放办体育的理念下将承载着更多的重任。目前,我国青少年体育俱乐部需要打造其省级青少年体育联合会,发挥枢纽型体育社会组织的纽带作用,促进其在策划体育赛事、组织体育技能培训和冬夏令营、开展体育交流等方面的能力,通过购买服务、委托代理等方式激发青少年体育俱乐部的活力。

体育传统项目学校是以在学校开展体育特色项目、布局高水平运动队促进体教融合。现阶段体育和教育部门每年对全国乒乓球、游泳、田径等12个体育传统项目学校校长和师资开展培训,同时已建立武术、田径、游泳等项目的联赛机制。在学校体育工作改革的背景下,体育传统项目学校需要进一步提高辐射能力,将优质师资和场馆资源与其他学校共享,共同推动该传统项目在本区域继承和发展。

青少年户外体育活动营地是充分利用森林、沙漠、草原、河流、雪山等自然资源开展户外运动的经营性场所。近几年,随着国民可支配收入的提高、家长及青少年认知程度提升,户外运动受到了广大青少年的青睐。2018年,由国家体育总局青少司和中国登山协会发起的全国青少年户外营地共设置32站,涵盖登山、攀岩、露营、徒步、滑草等项目,并结合文化探访、科技体验、自然教育和国防教育等内容,此类青少年体育组织受到了众多企业的青睐,将带动青少年体育户外休闲产业蓬勃发展。

青少年校外体育活动中心是由国家彩票公益金扶持建设或国家财政专款出资建设的青少年校外体育活动场所,以为青少年开展体育运动提供场地服务保障为主要功能,此中心具有集约多功能体育场所、多样化体育组织、多类别体育服务等诸多特点,在青少年体育产业转型升级的驱动下,青少年校外体育活动中心可采用PPP或BOT等模式,给予社会组织和企业参与管理和运营的权限,盘活存量场馆资源。

4.2 功能体系:释放普及与精英培养的价值

从国家体育事业发展的角度,青少年体育在促进青少年全面发展等方面具有不可替代的多元化功能,构建青少年体育功能体系应以提高青少年体育公共服务水平和质量,使广大青少年分享体育运动,提高普及面和精英培养的效率,以提升参与规模、提供参与供给和拓展培养渠道作为其体系的主要功能,实现普及体育运动和精英人才培养的双重价值。

4.2.1 提升参与规模

2016年,国家体育总局基于53 401名6~19岁儿童青少年的调查结果显示,由于当前我国学校体育课程一般每周两次,6~19岁儿童青少年体育课每周2次比例最大,但也仅为58.8%;每周5天均参加校内课外体育活动的比例为10.7%;每周5天均参加校外体育活动的比例为8.6%[19],还未完全达到“每天锻炼1小时”的要求。诚然,“从娃娃抓起”的幼儿体育基础工程是履行全周期体育的理念,以冬夏令营等普及性体育活动为主体的技能提升工程是解决我国青少年运动项目泛化问题,使青少年掌握1~2项运动技能并持续性提高水平。以科学细分年龄段且分层分类为改革的青少年U系列赛事工程能给青少年提供参与体育竞技的权利,以及以拓展多渠道招募和培养青少年后备人才为目标的拔尖人才培育工程能够提高竞技体育后备人才成材率。这4大工程均是在提高青少年体育参与率,构建由青少年体育多元化组织、多样化活动、多层次赛事等为普及体系。

4.2.2 提供多元供给

随着青少年日益增长的多元化体育需求,仅靠政府一元供给略显单薄,其财政支出、服务效率和人力资源等略显不足。在供给侧结构性改革的背景下,应提供多元化青少年体育公共治理供给。在财政支出方面,一般而言,省级地方青少年体育财政经费主要由体育彩票公益金和政府财政拨付组成,2016年,青少年体育财政经费最多的为广东省、山东省和上海市,分别为15 300万元,15 030万元和9 288.69万元[4],其主要开支为业余训练、青少年体育组织建设、竞赛与活动组织和学校场馆开发等,绝大多数省市的年度青少年体育财政经费在3 000万左右。显然,在青少年普及与精英培养双重价值的驱动下,应从多维度激发青少年体育市场活力,吸引国内外涉及青少年体育方方面面的器材、服装、展示、文化、教育、旅游等产业跨界融合。在资金、人力资源、组织建设等方面拓展青少年多元化供给渠道,如2018年青少年体育冬夏令营活动允许承办单位收费,由国家体育总局通过转移支付的方式给予其差额拨款,其目的是希望通过国家拨款撬动社会和市场参与青少年体育活动之中,拓展供给渠道。

4.2.3 拓展培养渠道

青少年体育应秉承在“普及的基础上提高”的理念,显然,以体校等基础性组织培育体育后备人才的模式已不适应当前教育和体育发展规律,我国诸多包括体操、举重等在内的优势运动项目均暴露出后备人才匮乏的现象。因此,应拓展青少年体育人才培养渠道,为了打通我国运动项目选材渠道、拓展选材范围,2017年国家体育总局开始实施“跨界选材”工作,夏季项目与冬季项目跨界、同一项群或相似竞技能力的项目相互跨界、优势项目向落后项目跨界等,跨界选材的实施有效挖掘了青少年体育后备人才,使得我国竞技体育中的落后项目和冷门项目受到关注。同时,从青少年体育普及的角度来看,目前青少年参与体育活动的渠道略窄,其活动组织规模还未能达到青少年的需求,如国家体育总局青少年基础调查数据显示,2016年,全国青少年体育俱乐部参与人数约1 891万人/次,组织活动约23.9万场[4],显然相对于我国约3亿青少年,其参与人数和组织活动人均比例都难以满足青少年的需求,还需要通过冬夏令营、体育活动等拓展。

4.3 政策体系:制定青少年体育的法规政策

从公共政策的角度,青少年体育管理过程中通过国家制定、执行和评估相关政策,能够对青少年参与体育运动以及国家、社会和市场利益提供有力保障,以及对青少年从业人员行为进行规约。一直以来,中共中央高度重视青少年体育工作,2007年5月7日,印发了《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》,这是中华人民共和国成立以来最高规格的青少年体育工作的政策法规,自2008年国家体育总局创建青少年体育司以来,体育部门和教育部门围绕青少年体育工作形成了一系列顶层设计性质的政策法规,也激发了上海、浙江等具有地方推广价值的政策,凸显了青少年体育政策执行的合作治理机制。

4.3.1 国家顶层设计

在《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》文件精神的引领下,十三五期间,国务院办公厅出台了《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》,国家体育总局、教育部等8部委印发了《青少年体育活动促进计划》等文件,同时,中共中央国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》《中长期青少年发展规划(2016—2025)》中都将青少年体育作为保障健康、社会融合等促进其全面发展的重要内容[30]。在国家宏观政策的引领下,现阶段需要围绕青少年体育公共治理过程中的核心内容出台相关标准、行动计划、评估体系等文件。如针对4项重大工程,国际体育行政部门出台了运动技能等级标准、青少年体育俱乐部规范化管理的系列政策、青少年体育户外运动营地创建标准、青少年体育冬夏令营评估体系等政策法规。其目的是破解青少年体育公共治理过程中的“组织建设地位不高和能力不足、场地开放或低收费落实不到位、师资课外或校外体育活动薪酬难以落实、活动组织部门协同力度不够、中小学生体育竞赛成绩不计入体育教师工作绩效”等瓶颈问题。

4.3.2 推广典型政策

在创新、开放、共享等新时代发展理念的引领下,我国上海、浙江地等均结合地方经济文化和体育发展情况,出台并实施一系列青少年体育改革创新政策。上海市青少年体育俱乐部赛事体系理念与全国青少年U系列赛事工程一脉相承,浙江省率先创建省级幼儿体育协会并提出幼儿体育发展规划,广东等地早已通过政府购买公共服务的方式创建青少年体育冬夏令营,这些创新改革均领先于全国其他地区。如上海市率先成立青少年体育协会,该协会作为非营利性体育专业社会团体,以开展青少年体育活动、普及体育科学知识、推广运动健康教育,组织训练竞赛、技能培训、对外交流、科学研究、标准认定等为主要业务,协会成为为体育行政部门和青少年服务的主体,通过购买服务、委托代理等模式,极大程度上激发了社会和市场参与青少年体育的活力。自2015年开始实施青少年俱乐部联赛、冬夏令营活动、青少年文化交流等系列活动,2016年由中共上海市委、上海市人民政府出台《上海市体教结合促进计划(2016—2020年)》,该文件成为引领上海市青少年体育工作的纲领性指南。此外,近些年,浙江游泳涌现出罗雪娟、孙杨等一批奥运冠军,其顶尖人才的涌现也是基于其良好的青少年体育基础,2003年,浙江省教育厅、体育局联合出台《在各级各类学校中大力开展游泳活动的通知》,提出“人人会游泳”的要求,这一政策激发了浙江游泳场馆经营效率、儿童青少年游泳参与率、游泳救生衣、培训指导员培训率和游泳后备人才的选材率迅速提高,同时举办了一系列儿童青少年游泳赛事、师资培训、冬夏令营、训练营等活动,打通了人才输送的渠道[20]。由此,在执行全国性青少年体育政策法规的基础上,各省(区、市)应结合地方社会改革和体育发展状况,围绕幼儿体育、技能提升、U系列赛事和拔尖人才等重大工程,制定符合区域发展的青少年体育政策法规,并进行典型推广。

4.4 方法体系:实现政社和政企的合作治理

在推进国家体育治理体系和治理能力现代化的背景下,运用其具有权力分享功能的合作治理[10]是实现我国青少年体育公共治理政社、政企合作的有效方法,尤其是在国家“放、管、服”背景下,国家各级体育行政部门负责制定4项重点工程整体性规划,而需要通过合作治理的方式鼓励市场和社会参与其中。在国家青少年体育政策顶层设计不断完善和地方青少年体育政策不断创新的背景下,为进一步减少政策在执行过程中的不对称和阻滞现象,合作治理机制是形成多部门、多维度、多体系资源有效整合的治理机制,将政府青少年公共体育权利转变为政府、社会、市场合作治理、相互补充、共谋发展的治理格局。如建立青少年体育拔尖人才的市场化培育模式、青少年体育冬夏令营市场运作模式、幼儿体育和青少年体育枢纽型组织创建、青少年校外体育活动中心服务外包运用模式等,这均是政社和政企合作的方式。显然,由于组织功能和角色定位不同,政府、社会、市场参与青少年体育合作治理的方法也不一样。

4.4.1 政府以政策和财政扶持为方法

纵观发达国家青少年体育治理体制,美国青少年体育联合会(The National Alliance for Youth Sports, NAYS)作为全国性青少年体育社会组织负责全美范围内青少年体育标准制定、体育组织管理、体育活动组织和体育志愿服务等[21];英国则是由作为政府机构的英国文化、体育与传媒部(UK Culture, Sport and Media Department, UCSM)和作为社会组织性质的英国奥林匹克委员会(UK OLYMPIC Association, BOA)、英国青少年体育基金会(UK Youth Sports Foundation, UYSF)、英国青少年体育信托组织(Youth Sports Trust, YST)等共同治理[22]。在“简政放权、放管结合、优化服务”的“放、管、服”改革推动下,政府应以出台促进和监管青少年体育相关政策为导向,以提供财政经费扶持为手段,引导青少年社会组织和企业参与青少年体育公共事务治理之中,引导成立省级青少年体育联合会等枢纽性组织[5],并促进其能力建设,以便发挥枢纽型青少年体育组织构建网络型、基层型、自治型青少年体育组织的作用[24]。

4.4.2 社会以执行和落实政策为方法

在公共治理背景下,社会组织是其治理的基础[32]。美国青少年体育联合会已培养超过300万志愿服务性质的教练员,并与300多个社区建立合作伙伴关系,创建社区青少年体育俱乐部[18]。当前,4项重点工程均需要在体育、民政、教育等多部门合作治理的背景下,创建不同项目、特征、形式和区域的青少年体育组织各负其责、互融互通,各级体育部门应重点培育青少年体育组织,运用委托代理、政府招标、购买服务等模式简政放权,使其不仅依靠政府在审批青少年体育组织创建时的微薄经费支持,在青少年体育组织人力资源开发、财政税收优惠政策、赛事策划能力、活动组织能力、品牌塑造能力等方面给予扶持,使其具备承办赛事和参加赛事、培养人才和输送人才、研发课程和培训技能等功能,促进其能力建设。

4.4.3 市场以构建产业体系为方法

随着青少年体育的多元化需求,青少年体育产业市场一触即发,即幼儿和青少年各类体育培训成为体育产业新领地,冰雪、轮滑、滑板新兴时尚体育项目引领体育装备器材业发展,青少年冰球等项目成为“体育+留学”开拓市场的一种途径等。体育企业纷纷瞄准青少年体育产业,政府应制定规范青少年体育培训、器材标准等法规政策,引导企业构建我国青少年体育产业标准化、规划化、自主化体系,打造具有品牌特色的以青少年体育为主要业务的中国企业。

4.5 运作体系:实施青少年体育的跨域机制

在国家实施幼儿体育基础工程、技能提升培育工程、青少年U系列赛事工程和拔尖人才培育工程的过程中,国家、社会和市场等主体对其采取方式、管理内容和实施路径具有跨域性特点。在“体育+”跨域治理的驱动下(图6),实施青少年体育+教育、文化、互联网等跨域治理的运作体系,使青少年体育资源与其他相关领域资源共享,同时,运用其他相关领域资源为青少年体育服务,形成双向驱动。

图6 青少年体育+跨域治理运作体系

Figure 6. The Operation System of Youth Sport + Cross Domain Governance

4.5.1 青少年体育+教育

“体教结合”或“体教融合”是我国20世纪80年代提出体育与教育部门共同创办业余训练机构的一种管理机制[8]。随着体育事业与经济文化教育发展的日新月异,在从“单位体育”向“社会体育”的转化中,新时代青少年体育公共治理体系的“体教结合”或“体教融合”已超越其“部门概念”,4项重点工程均需要将青少年体育+教育进行整合,以构建以从幼儿体育开始的体育身体教育为主要内容,实现体育促进学生身心健康的功能[11]。以小学、初中和高中体育课、课外体育活动和校外体育活动为主要渠道,积极创建小学、初中和高中体育组织、体育赛事,落实学校体育场馆免费或低收费向广大青少年开发的政策,将通过多维度、多渠道、多层次开展体育活动,将体育教学推向学校教学课程的核心内容。

4.5.2 青少年体育+文化

在文化产业蓬勃发展的背景下,青少年体育可借助与文化产业跨界融合为青少年提供多样化的体育服务产品。从青少年成长的社会规律来分析,青少年已成为家庭开支的主要群体,且尤其对时尚等新兴事务有很大的兴趣,如《极限挑战》等均是具有体育元素的青春时尚娱乐节目。因此,青少年体育与文化跨界可将文化元素植入青少年体育赛事等活动中,更应瞄准娱乐节目、文化交流活动、旅游服务产品开发和多渠道文化宣传等方向,开发新领域,如当前青少年户外营地就是将体育、文化和旅游融合,使青少年在参加户外体育活动过程中接触大自然,这些户外运动小镇已成为极具社会效益和经济效益的产业。

4.5.3 青少年体育+互联网

在信息化的背景下,基于互联网平台走步、跑步、预约教练、预约场地、心率等生理指标监控等体育+互联网的技术已运用到国民全民健身体育活动。在此背景下,青少年体育+互联网具有推广宣传、大数据整合、智能设备开发等多方面的用途,在开放共享、互融互通的理念下,当前青少年体育4项重点工程的诸多工作都可与互联网跨界融合。如2018年全国青少年体育冬夏令营活动就基于3家体育产业公司开发了互联网平台,对冬夏令营报名、数据统计、宣传等工作实施网络化服务与管理。青少年体育赛事报名、场地预约、俱乐部服务对象资源开发、拔尖人才工程数据库、青少年体育活动状况大数据等都是可跨界开发的基础性工作,既有利于提升青少年体育工作效率和服务质量,更是极具市场前景的产业。

4.6 评价体系:构建青少年体育的监管模式

评价是青少年体育工作的重要环节,是对在青少年体育工作中主体、内容、效率等情况进行价值判断。如《青少年体育活动促进计划》中提出建立青少年体育工作绩效评估体系,再如校园足球、青少年体育冬夏令营等工作均提出建立评估机制。通过对青少年体育组织、活动、人员的评价,发现国家或青少年体育某一项工作的责任主体的现实状态和理想状态之间的差距,明确改革的方向。

4.6.1 青少年体育组织评价

在构建青少年体育多元化治理主体的背景下,多元化青少年体育组织的管理模式、组织形式、组织目标、业务范畴、监管机构等都不一样。因此,需要建立各类青少年体育组织评价体系[23],具体包括从命名到事后监管评估等一整套科学的体系,如幼儿体育基础工程中幼儿体育组织创建评价,青少年体育多元化赛事主体评估和效率评价、青少年体育冬夏令营承办机构效率评价等。我国青少年体育俱乐部将是培养青少年体育技能的主要组织,但仅以国家示范性、国家级、省级等命名评估的方式很难促进其发展且对其进行监管,目前应建立青少年体育俱乐部星级评价体系,对其组织能力建设、人力资源建设、规范运行情况、组织运行效率等形成动态评估。

4.6.2 青少年体育活动评价

当前,随着政府简政放权,各种类型的青少年体育活动蓬勃开展,各类培训机构组织幼儿、青少年体育竞赛,青少年阳光体育大会、青少年冬夏令营、幼儿体育课程展示、青少年体育俱乐部赛事等,其呈现组织主体多元化和活动类型多样化的趋势。尤其是随着政府购买体育公共服务事项的增多,应建立青少年体育活动评价体系,对其活动组织机构重视程度和组织能力、财政专款经费绩效管理、组织活动规模、时间、后勤接待以及活动专业化、公平化、公开化等程度进行科学评估,建立承办活动的竞争机制和退出机制,以便保证青少年体育活动的组织质量。

4.6.3 青少年体育人员评价

青少年体育工作从业人员具有类别多、专业化和规模大的特点,随着青少年体育治理主体的多元化,青少年体育从业人员需求量将不断加大,但也暴露出如青少年培训机构的培训人员专业化程度不高,青少年体育俱乐部从业人员兼职较多且流动性较大,业余体校生源萎缩后导致基层业余教练员积极性不高且训练缺乏科学性等问题。因此,应建立青少年体育从业人员的评价体系,在管理人员方面,可从组织管理人员准入门槛、专业背景、业务培训和工作业绩等方面建立评价体系,在技能指导人员方面,各专业应建立具有专业技能评估特征的评估体系,对各专项教练员自身业务能力和专业训练(培训、指导)能力进行考核评估,使青少年在启蒙训练阶段能够接受规范化、标准化和科学化的运动项目技能。

5 启示与前瞻

在“体育强、中国强”思想的引领下,我国体育事业以创新、协调、绿色、共享和开放的新理念引领其发展,其中,青少年体育作为体育事业的基础性工程,得到了国家和社会各界的关注。在全面推进青少年体育治理创新改革背景下,幼儿体育基础工程、技能提升培育工程、青少年U系列赛事工程和拔尖人才培育工程的发展目标、政策背景、治理方式和治理内容都不同,并且,4大工程具有互融性、互补性、互通性的特征,遵循“基础-普及-杠杆-引领”序列发挥作用,从以幼儿发展为基础到以拔尖人才为精英的儿童青少年体育的全贯穿式工程体系,将是新时代背景下我国青少年体育事业历史上的重大改革。发达国家以各级各类青少年体育组织为主体、以多样化的青少年体育活动为主要内容的青少年体育公共服务体系为其精英体育和职业体育发现、输送和培养人才。在此背景下,我国青少年体育应创新发展,突破一元化的培养渠道、培养方式和培养目标,应构建多元化青少年治理主体、释放普及与精英培养的价值、制定青少年体育的法规政策、实现政社和政企的合作治理、实施青少年体育的跨域机制、构建青少年体育的监管模式。

[1] 国务院办公厅. 关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见[Z]. 2011.

[2] 国务院办公厅.关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见[Z]. 2016.

[3] 国家体育总局,教育部. 关于进一步加强竞技体育后备人才培养工作指导意见[Z]. 2017.

[4] 国家体育总局青少司. 关于2016年度全国青少年体育基础数据统计情况的报告[R]. 2017.

[5] 国家体育总局,教育部,中央文明办,等. 青少年体育活动促进计划[Z].2017.

[6] 胡小明. 分享运动——体育事业可持续发展的路径[J]. 体育科学,2010,30(11):3-8.

[7] 霍华德·加德纳,沈致隆. 多元智能理论二十年——在美国教育研究协会上的研究[J].人民教育,2003,(17):7-11.

[8] 胡小明. 从“体教结合”到“分享运动”——探索竞技运动后备人才培养的新路径[J]. 体育科学,2011,31(6):5-9.

[9] 姜韩,柳鸣毅.基于路线图方法的中国青少年体育公共服务体系构建[J].成都体育学院学报,201,5(1):34-38,59.

[10] 敬乂嘉. 合作治理:历史与现实的路径[J]. 南京社会科学,2015, (5):1-9.

[11] 季浏. 我国《普通高中体育与健康课程标准(2017年版)》解读[J].体育科学,2018,38(2):3-20.

[12] 柳鸣毅.体育强、中国强,少年强、中国强——全面引领青少年体育治理新常态[N].中国体育报,2017-07-17.

[13] 柳鸣毅. 新时代幼儿体育如沐春风[N].中国体育报,2018-06-04.

[14] 柳鸣毅,王梅,徐杰,等. “健康中国2030”背景下中国青少年体育公共政策分析[J]. 体育科学, 2018,38(2):91-封三.

[15] 刘扶民,杨桦. 中国青少年体育发展报告(2016)[M].北京:社会科学文献出版社,2017:43-72.

[16] 柳鸣毅. 我国青少年体育赛事体系研究:理念嬗变·路径探析·青奥启示[M]. 北京:北京体育大学出版社,2015:93-105.

[17] 柳鸣毅,陈昌盛,胡海旭,等.大型体育赛事运行理念嬗变——基于新加坡青奥会的亲身体验[J]. 体育与科学,2011,32(2):41-44.

[18] 柳鸣毅. 国外青少年体育组织培育与政策监管研究[M]. 北京:科学出版社,2018:66-69.

[19] 刘扶民,杨桦. 中国青少年体育发展报告(2016)[M].北京:社会科学文献出版社,2017:43-72.

[20] 李建设,王章明,顾耀东.中国游泳“浙江现象”及形成机制探究[J].体育科学, 2017,37(6):35-40.

[21] 柳鸣毅,张朋龙,李健楠,等.英国青少年校外体育参与模式研究—兼论政府、社会和市场的权界[J]. 沈阳体育学院学报, 2016, 35(4):78-83.

[22] 柳鸣毅,王梅,孔年欣,等. 发达国家青少年体育组织:逻辑基础·体系构建·治理策略[J]. 上海体育学院学报,2018,(4):36-43.

[23] 柳鸣毅.健康中国背景下全民健身公共政策分析[J].中国体育科技, 2017,53(1):38-44.

[24] 麻宝斌. 公共治理理论与实践[M]. 北京:社会科学文献出版社,2013:54.

[25] 任海. 身体素养:一个统领当代体育改革与发展的理念[J]. 体育科学,2018,38(3):3-11.

[26] 习近平. 决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[R]. 2017.

[27] 珍妮特·V·登哈特,罗伯特·B·登哈特.新公共服务:服务,而不是掌舵[M].丁煌,译. 北京:中国人民大学出版社,2010:64.

[28] 赵勇. 大力改革和加强青少年体育工作为体育强国建设和健康中国打下坚实基础[Z]. 2018.

[29] 中共中央,国务院.关于加强青少年体育增强青少年体质的意见[Z]. 2007.

[30] 中共中央,国务院. “健康中国2030”规划纲要[Z].2016.

[31] KENG. Key Themes in Youth Sport[M].London: Routledge, 2010:159-163.

[32] JO H,LORRAINE C, REBECCA D,. Young people’s knowle-dge and understanding of health, fitness and physical activity: issues, divides and dilemmas[J]. Sport Educ Soc, 2018,(23):407-420.

[33] ALAIN F, SCOTT M. Marketing the Sports Organization: Building Networks and Relationships [M]. New York: Routledge, 2009: 128-149.

Major Projects and Innovative Development of Chinese Youth Sports

IU Ming-yi1,2, WANG Mei3, XU Jie4, BAO Wen-han5, ZHANG Yi-heng6,JIANG Han1, LIU Gan1, GONG Hai-pei1, KONG Nian-xin1

1. Wuhan Sports University, Wuhan 430079, China; 2. Wuhan University, Wuhan 430072, China; 3. China Institute of Sport Science, Beijing 100079, China; 4. General Administration of Sport of China, Beijing 100079, China; 5. National Development and Reform Commission, Beijing 100824, China; 6. China University of Geosciences, Wuhan 430074, China.

Youth sports is a strategic and basic position in the construction of a strong sports country. This paper systematically analyzes the present situation of reserve talents, organization construction and fund investment of youth sports in China, carries on top-level design to the youth sports in China from the macroscopic level, and analyzes the "kids sports foundation project, sports skill promotion project, youth U-series competition project and elite youth sports project" in China. The four major projects, namely, the project of cultivating top-notch talents, have different development objectives, policy backgrounds, governance methods and governance contents, and have the characteristics of mutual integration, complementarities and interoperability. They also play a role in the development of youth sports following the sequence of foundation popularization leverage guidance, from the basis of kid’s sports development to the essence of elite youth sports. In this context, China's youth sports should innovate and develop, and break through the unified training channels, training methods and training objectives, which should build a diversified youth governance subject, release the value of popularization and elite training, formulate youth sports laws and policies, realize the cooperative governance between government and enterprises, implement the cross-domain mechanism of youth sports and construct the supervision mode of youth sports.

G80-05

A

1000-677X(2018)11-0017-11

10.16469/j.css.201811002

2018-08-08;

2018-11-08

国家社会科学基金资助项目(17BTY002); 武汉体育学院科研创新中青年团队资助项目;东湖学子特聘岗位计划资助项目。

柳鸣毅,男,副教授,博士,硕士生导师,主要研究方向为体育公共政策与体育公共治理、青少年体育,E-mail: mingyi84@aliyun.com。