客家传统造物文化中的生态设计与当代适应性

原佳丽,伍玉宙

客家传统造物文化中的生态设计与当代适应性

原佳丽1,伍玉宙2

(1.三明学院,福建 三明 365004;2.淮阴工学院,江苏 淮安 223003)

首先通过对闽西北地区客家传统器物的梳理,从客家传统器物造型的类型和基本形式语言等方面分析客家人崇尚自然,天人合一的文化心理、强调以人为本、使用功能至上的设计原则以及格心成物、师承古法审美品格造物观的生成与发展。其次,分析论述自然生态与具体的造物形式呈现之间的关系及具体造物事象物态表达中地域性的呈现。再次,总结归纳客家传统造物设计与自然生态的互动关系。

客家;传统造物文化;生态设计;适应性

器物既是物质的也是文化的。从地域文化的视角来看,一个地域的器物承载着一个民族、一个区域世代相传的文化、风俗、礼仪等。客家传统器物具有着鲜明的地方文化特色,具有较高的艺术价值、丰厚的人文价值及市场开发价值。客家传统器物中不仅反映出传统哲学上的生态设计观,而且也反映出客家人从造物思想到造物实践的历史进程,同时也包含了客家联结自然与生活的设计理念。

1 客家传统造物文化中生态设计的表现形式

客家传统器物是客家人独特的生活表现形式之一,其内容和形式上形成了独特的艺术表现形式和审美风格。客家传统器物种类丰富,分布广泛,如福建、江西、广东、台湾等地都是客家人的聚居地。客家人独特的地理环境、经济生活、民俗文化等形成了独特的生产、生活方式,造就了品类丰富而具有特色的传统器物系统。这些器物涉及到客家人的衣、食、住、行、娱等各方面,这些器物从功能层面可以表明客家人当时的生活传统,从材料工艺方面则可以表明客家匠人们的造物传统以及用物传统。由于闽西北客家传统器物的种类繁多,将每类器物分别进行描述的话,将极为繁杂。因此,在研究中将采取从整体的视角出发对客家人的生活用品器物展开基本形式语言的调查与研究,进而从形式到内涵上深入挖掘闽西北客家人的造物形式与自然生态之间的互动关系。

图1 鸡公车

(1)造型语言。客家传统器物大都质朴大方、少有装饰,造型元素大都采用圆形、方形,这些基础造型元素有着团圆、圆满、和谐的寓意。这与客家人的“中和”的观念是分不开的。儒家思想认为:“中”即不偏不倚,是对待事物的态度;“和”即自然的和谐、人与自然的和谐、特别是人与人之间的和谐。客家人深受儒家思想的影响,并在生活中将“中和”的观念体现得淋漓尽致。在造物过程中讲究自然的和谐、人与自然的和谐。从客家传统生活器物中可以发现,客家人多因地选材,通过巧手妙思、因材施用、因地制宜塑造了多样的实用性器物,体现出了客家人与自然相和谐的生活态度。如图1所示。

(2)结构语言。客家人在器物的使用过程中不断总结经验不断创新完善,将多余的、复杂的、不实用的装饰和结构进行去除,沉淀下来的器物形态都是自然的、简朴的。其一,大部分器物都是耐用型的,在易于破损的部位给予强化处理。如客家人常用的长篮,底部与口沿部分是主要受力位置,在制作中就给予了特别考虑,竹圈的强度明显要高于其他部位。其二,破损部位通常都便于修复。比如在竹编、藤编之类的产品中,制作中通常采用穿插和编制结构[1],如果出现破损,只需要在破损处加以修补即可,这既减少了使用的成本,也降低了材料消耗。其三,许多器物的核心部分可以无损拆卸。在长篮中,口沿的大圈、底部的小圈以及提手都易于从损坏的器物中拆卸出来,重复利用,一方面可以减少生产中的“弓圈”环节,另一方面也可以减少材料的使用。客家器物的结构设计追求简单明确的、没有任何不必要的装饰,注重细节设计,体现了自然和谐、天人合一的思想和精神追求。如图2所示。

图2 编织器物

(3)材质语言。从客家使用器物中可以得知,其材质丰富多样,有陶质、木质、竹质、藤质、石质等,都是造物者从大自然中精选材料,经过加工处理巧妙地利用不同材质的特性赋予其功能性,并保持了材质的天然质地、纹理、色泽等,给人一种质朴、温馨和自然生态的感觉。恩斯特·卡西尔曾指出:“人类知识的最初阶段一定是全部都只涉及外部世界的,因为就一切直接需求和实践利益而言,人都是依赖于他的自然环境的。如果不能不断地使自己适应于周围世界的环境,人就不可能生存下去。走向人的理智和文化生活的那些最初步骤,可以说是一些包含着对直接环境进行某种心理适应的行为”[2]。卡西尔的观点既包含了人对自然界的依赖,同时也指出了人对自然的认识和把握。就客家器物而言,特定的自然生态环境为其造物设计提供了物质基础,同时客家造物活动最大限度的受到自然生态环境的影响和制约,多表现为适应自然与大自然协调。因此,客家器物中的材质表现形式是直接的、审美品格是间接的、含蓄的。

(4)色彩语言。纵观客家器物发现,客家人对色彩的运用大多追求单一、朴素、不张扬的审美风格。色彩基本保持了大自然中最常见的原色:黑、白、灰、蓝以及材料原色等,极少大面积的运用鲜艳的亮色。一方面与客家人尊重自然、顺应自然的生态审美思想有关,客家人生存的地域环境以及自给自足的经济模式都对客家人色彩审美的选择产生了直接的影响,色彩的颜料的提取来自于大自然中的植物,朴素淡雅的色彩具有耐脏、不褪色等特性适合田间劳作,都是源于对自然界的观察与实践的结果。正如叶渭渠在《物哀与幽玄:日本人的美意识》中提到的“人们最初的美意识也是源于自然美和色彩美,以及对这种美的感受。也就是说,人对美的感觉和感动,首先是与自然和色彩的美的素材联系在一起的。因此可以说,自然是美意识的本源。这就是自然美的相位”[3]。另一方面与客家人团结平等的思想观念有关,客家人对朴素淡雅的色彩的喜好,从某种程度上来说,是对中国古代强烈的“礼制”色彩、等级观念的淡化,在客家族群中等级制度不再鲜明,官员与平民之间在色彩上没有明显的差距,表现了客家人有福同享、有难同当的精神以及运用色彩观来维持人际之间以及人类社会和谐共生的社会秩序和道德观念。

2 客家传统造物文化中生态设计的生成与发展

客家造物是一种以物质形式呈现的地域文化、民族文化。其形式的发生、发展绝不是一蹴而就的,而是在文化、环境、技术、观念诸多因素共同作用下不断积累而形成。

(1)文化因素。客家文化并非单一的文化,而是由诸多种文化因素组合而成的一种多元的文化。客家文化的形成是深受儒家文化影响的中原汉人自北向南经过几次大迁移过程中与不同的自然环境、社会环境、人文环境的磨合、交融中形成了具有地域性、时代性、民族性的多元化特征的客家文化。在这复杂的历史过程中也包含了移民文化、山区文化。其中,儒家文化是其基本文化特质。纵观客家传统器物,无论是选材、外观还是功能、装饰上都体现了经济、实用的设计原则以及追求简洁、质朴的审美价值取向。这与儒家文化、移民文化、山区文化的影响是密不可分的。儒家文化讲求中庸为本,以和为贵,从而达到一种和谐统一,造就了客家人崇尚自然,天人合一的文化心理品格;在迁移过程中必然要求器物的设计要简单、轻便,便于携带;在山区恶劣的环境中生存,必然要与山区的自然环境、人文环境达到和谐统一,器物的设计体现了以人为本、实用至上的设计原则,满足人的基本生理需求。

(2)环境因素。任何一件器物的产生都是顺应社会经济发展趋势的,环境因素有宏观和微观之分:宏观是指器物所处的特定的时间和空间;微观则是指器物本身的使用环境。一方面,客家人集聚地处闽粤赣三省的交汇处,属山地,亚热带气候,自然物种丰富。客家人为满足基本的生存需要,必然会选择就近取材,对原材料进行简单的加工,便于制作成器具用于生活使用,可以说是人的一种本能的反映,自然环境会直接影响造物的形制和材料的选择,客家人充分利用大自然的生态资源而极少改变自然环境,这体现了客家人以适应自然为主,并利用自然为自己服务的生态思想和崇尚自然的审美追求。另一方面,器物是否适宜生活的需要,取决于器物的特征是否适应于使用者及其需要使用的环境。使用者对于器物的选择,往往是根据自己所居、所想居的环境,选择相适宜的器物。

(3)技术因素。由于时代的演进,对于客家造物的文字文献记载的缺失,在理论层面有关客家技术方面的内容极少。因而对于客家造物技术的分析只能从传统的器物之中去提取、析出。从现存博物馆器物来看,客家造物传统中的陶瓷、竹编、木器等技术程度几乎都呈现出一个由粗糙到精细的演变。从具体的技术呈现来看,客家传统匠人们主要讲究技术的可靠性和适应性。所谓的可靠性指尽量采用传统以来已经具有的工艺或是借鉴其它地区、民族所采用的工艺手段而根据自身的生活方式、材料而进行改进。这样的技术选择有益于保障生产的效率以及产出器物的使用可靠性。所谓的适应性,则是指虽然借鉴传统工艺、外来工艺,但是需要根据生活中的所需而进行调整,更是指技术对于区域内自然资源的适应性。技术实施的对象基本选用本地盛产的竹、木、藤、石、陶土等材料,经过加工处理而备器用。

(4)民间信仰因素。“天时地气”的自然环境与“寓礼于器”的人文环境共同影响着客家人制器的观念及审美取向。客家人的儒、道、佛等礼教文化、吉祥文化、伦理文化、民俗礼仪等具有人文属性的传统观念、传统造物设计、人文情感追求三者之间的互动关系,无不凝练着客家传统观念中的生态美学意义及价值。

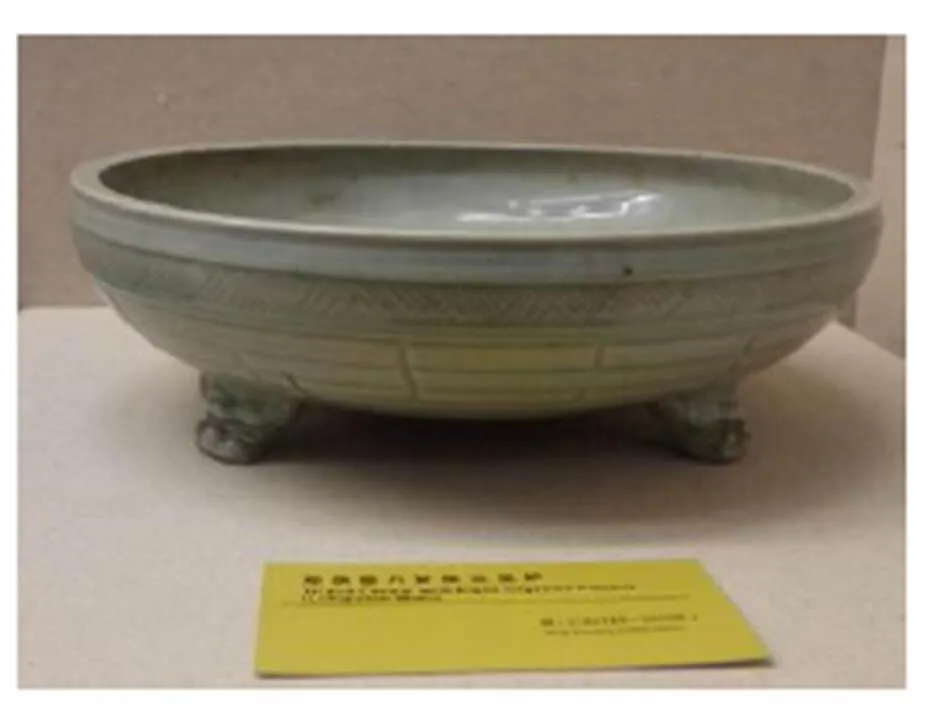

客家人虽没有统一的宗教意识,但受佛教、道教、巫教等文化的影响,重礼、敬神、崇祖,民间信仰非常广泛,是一个复杂的多宗教兼容型的区域信仰,是客家文化构建的重要组成部分,与客家传统造物活动共发展。客家人对器物的形态塑造、吉祥图形符号的运用、色彩的搭配等无不彰显礼教文化符号的作用和意义,充分体现了客家人朴实的生活态度和对美好生活的向往。如三明市客家博物馆馆藏品龙泉窑八卦纹三足炉(图3),炉体以八卦纹为主要纹饰配以折线纹,三足仿制图腾中野兽之足,通体施以青釉。运用比喻、象征等各种手法表现器物独特的美感及美好愿望的诉求。将乐窑青釉莲瓣纹凤首壶(图4),壶体刻莲瓣纹饰,壶口仿生图腾中的鸟兽,壶颈部细长且以螺纹进行装饰,同时起到防滑易用的作用,这也可以说是客家人生活经验对人机工程学的一种尝试。

图3 龙泉窑八卦纹三足炉

图4 将乐窑青釉莲瓣纹凤首壶

3 客家传统造物文化中的生态设计理念

“器物”不仅以造型语言的形式体现古人对形式美的认识,还通过有形的“器”传递无形的造物思想。客家传统器物中,凝聚着取材与加工的自然性、生态性、简朴性、实用性及多功能性等多种与“可持续发展”相吻合的造物设计原则,沉淀了特定历史时期和地域环境下形成的生产生活方式、价值观念与审美意识,其中隐藏了大量的本土造物设计生态理念与审美意识。

(1)崇尚自然、天人合一的文化心理。从中国传统美学来看,中国人讲究自然和谐,强调天人合一,在与天地万物的和合中获得至美至乐。客家人传统造物文化也亦是如此,其造物注重人—物—环境之间的自然和谐。无论是选材、工艺、价值观等都结合了当地的地域环境。这与客家人漫长的迁徙与休养生息的过程有着很大的关系。顺应天时与地气的造物原则以及喜好择木的造物观念,使得人与自然的和谐。尤其值得一提的便是:客家编织文化。可以说,编织文化渗透在客家人生活的方方面面,无论是生活用品、生产工具、房屋建造、文娱,还是人生礼俗、宗教信仰等,都有着编织文化的缩影。这与客家天然、朴素、简洁、环保的编织品正符合客家人崇尚自然、天人合一的文化认同。

(2)以人为本、功能至上的设计原则。客家器物是客家社会和生活的一部分,客家人从现实需要出发,围绕现实生活的内容,开展造物设计。人类造物活动的根本目的是满足生存的需要,这种实用需要的满足是人作为生物存在的前提,内容上以现实生活为基础,形式上体现出生活的真实、质朴。这种纯自然的性质正是客家人在这种特定的生存环境和客家民众特定的心理条件下形成的。在造物活动中,讲求功能的实现,以功能能否满足人的使用作为最为重要的衡量标准。在器物设计过程中,客家人往往采用功能部件组合的方式,实现一个部件实现多种用途的目的,从而提高器物的使用效率。还可以通过合理的器物造型,使得器物同时能够具备多种功能,比如石碾就能够对粮食进行多种加工,还可以对瓷土、陶土等进行加工。源于功能至上的原则,在设计中采用的是极简的方式,基本上不会采用浪费资源的设计方式、装饰方式。

(3)因地制宜、自然节用的生活方式。客家人崇尚节俭,对生活、对自然都讲求节约。这种节约在生活方面体现为不尚装饰。比如客家传统的民具一般都没有刻意而作的装饰,造物所考虑的使用功能的最大限度的满足。虽然在形式上或许呈现出重复、节奏、韵律等审美性的特征,但是这些特征也往往立足于实用性,至少不影响功能的实现。在对自然利用方面体现为因地制宜、物尽其用的节俭与克制。如客家石磨盘,经过长时间的使用,磨齿便会被磨平,之后匠人又会重新将磨齿凿深,使得磨盘功效如初。这种方式有效的节约的石材、也节约了人力,是一种可持续的设计思想,也是一种生态化的用物理念:讲求使用而不考究器物的新旧。

器物是一个民族文化的浓缩,对闽西北客家器物展开研究,有助于揭示其产生、发展、演变和流传的规律性,可进一步认识“人”、“物”、“环境”之间关系,客家造物文化中的崇尚自然、天人合一等造物思想,体现出了浓厚的生态意识及生态理念,对于只注重器物表象的诱惑性产品设计,具有一定的启发性。把客家传统器物中的文化内涵及生态设计内涵等充满活力的文化因子运用到现代设计中,有利于转变人们的生产生活方式,减少能源的消耗,增强产品创新设计的活力。

[1] 刘莉.江西客家传统文化与竹器具关联性研究[J].大众文艺(学术版),2014,(9):47-48.

[2] (德)恩斯特▪卡西尔.人论[M].上海:上海译文出版社,1985.5.

[3] 叶渭渠.物哀与幽玄:日本人的美意识[M].南宁:广西师范大学出版社,2002.25.

[4] 林爱芳.吕海雪.梁嘉.客家工艺[M].广州:暨南大学出版社,2015.

[5] 林晓平.客家文化特质探析[J].西南民族大学学报,2005,26(12):72-75.

[6] 梁盛平.赣南客家传统民具设计研究[D].南京:南京艺术学院.2010.5.

The Ecological Design and Contemporary Adaptability of Hakka Traditional Creation Culture

YUAN Jia-li1, WU Yu-zhou2

(1. Sanming College, Sanming Fujian 365004, China; 2. Huaiyin Institute of Technology, Huai'an Jiangsu 223003, China)

This study firstly analyzes the Hakka cultural psychology of advocating nature and integrating nature and man through combing the traditional Hakka artifacts in the northwest of Fujian province, and emphasizes the people-oriented culture, from the aspects of the types and basic form languages of Hakka traditional artifacts.Its design principle is function oriented, and the creation and development of the creation view should inherit the aesthetic character of the ancient method. Secondly, it discusses the relationship between natural ecology and concrete form of creation, and the regional representation in the expression of concrete creation phenomena. What’s more, the interactive relationship between Hakka traditional creation design and natural ecology is summarized.

Hakka; traditional creation culture; ecological design; adaptation

原佳丽(1985-),女,讲师,博士,研究方向:产品设计.

福建省社会科学规划项目(FJ2015C100);福建省中青年教师教育科研项目(JAS160496).

J528.7

A

2095-414X(2018)06-0077-04