大众传媒对网络女主播报道的刻板印象问题探析

——以新浪网有关报道为例

刘彩娟 刘福利

2016年被称为直播元年。随着网络直播平台的火爆,很多女性加入网络主播这一行业当中。据CNNIC发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》,2017年我国网络娱乐类应用用户规模保持高速增长,网络娱乐应用中网络直播用户规模年增长率最高,达到22.6%,其中游戏直播用户规模增速达53.1%,真人秀直播用户规模增速达51.9%①。

随着网络直播的发展,关于网络女主播的新闻报道也从未间断过。而一提到“直播”“女主播”这些词语,大众脑海中闪现的往往都是“性感”“打赏”,甚至是“色情”等印象。本文以新浪网2017年关于网络女主播的报道为例,就这一现象进行分析。

一、样本选择

本文研究的样本是新浪网2017年1月1日到2017年12月31日关于网络女主播的新闻报道。在新浪网高级搜索的对话框中输入关键词“网络女主播”,限定时间为2017年,限定关键词位置为“全文”,限制频道为“全部频道”,通过搜索发现关于网络女主播的报道共有206篇。在去除重复、内容基本不相关等的新闻之后,“网络女主播”的相关新闻有97篇。我们将每条新闻进行梳理,并从报道倾向(正面报道、中性报道和负面报道)、媒体来源、报道中的消息来源等几个方面进行分析。

二、研究内容分析

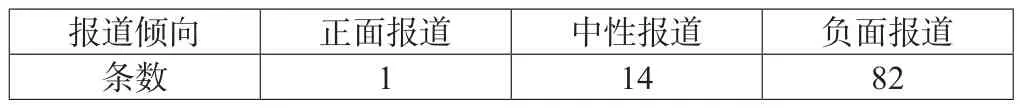

通过梳理发现,有关网络女主播的97篇新闻报道中正面报道1条、中性报道14条、负面报道82条(见表1)。不难发现,2017年新浪网关于网络女主播的报道近80%是负面报道。由此可见,大众传媒对网络女主播的刻板印象确实存在。

表1 关于网络女主播的报道倾向

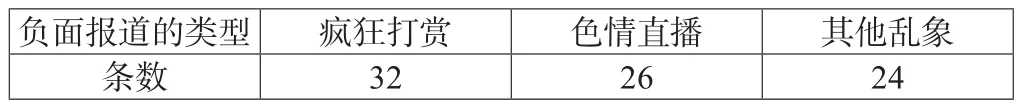

在我们检索的关于大众传媒对网络女主播的负面报道中,可分为以下三类,其中与“疯狂打赏”“色情直播”相关的居多(见表2)。

表2 负面报道的分类

(一)疯狂打赏

我们在调查中发现,大众传媒针对网络女主播的负面报道是有侧重点的,出现最多的关键词则是“打赏”“刷礼物”等,例如《10岁男孩打赏女主播4天花掉6千》《17岁少年为了讨好网络主播,转走同学卡里3w多》 《小伙为打赏网络女主播,砸车30余量》等32条负面新闻均属此类。其中一篇是名为《学校会计挪用公款1600多万 用1300万打赏女主播》的报道,该报道涉及数额最大,也被多家媒体转载。但阅读此类报道后不难发现,关于“打赏”类的新闻报道,记者几乎没有采访过女主播,而只是清一色地呈现出如何“疯狂打赏”。

(二)色情直播

新浪网与该内容相关的报道共有26条。与“打赏”类似的是,该类报道也很少采访女主播。在26篇报道中,只有澎湃新闻《对话黄鳝门女主角:“老板”想看表演不知涉黄》一文是以女主播为主要的采访对象。在该报道中,当记者问到“为什么后来大半个月不做直播了”,该主播的回答是“很后悔,男朋友也知道了我做直播的事。他愿意原谅我,同时要求我不要再继续做直播。”虽然该女主播此前的直播行为毫无底线,但当她在知道自己做错了的时候,新闻报道应该将此类信息告知大众,并告诫那些从事色情直播的女主播悬崖勒马。这同时也有助于公众了解网络女直播的真实经历和想法。而在新浪网中,此类以网络女主播为采访对象的新闻数量寥寥可数,远远比不上“东北二嫂黄播”等没有采访女主播的新闻的转载率高。

在一篇名为《女主播色情表演20多场获利2万元与男友七三分》的报道中,该女主播在实质上是被男友“劝说”“安排”,并许诺其“分红”而进行的色情表演,换言之,这位网络女主播在一定程度上也是色情表演的受害者,但标题给受众的印象是这位女主播主动为之。由此可见,大众传媒的有关报道在潜移默化中形成了对网络女主播的刻板印象。

三、网络女主播的媒介失语、刻板印象与身份污名化

大众传媒作为“把关人”,对于新闻该如何筛选是一个很复杂的过程。这是因为,“大众传媒的新闻或信息的生产与传播并不具有纯粹的客观中立性,而是依据传媒的一定立场、方针和价值标准所进行的一种有目的的取舍选择和加工活动”[1]。对媒体而言,网络主播是一种比较新鲜的社会现象,有关新闻具有一定的传播价值,而女主播由于其身份的特殊性更容易成为媒体和公众关注的对象。从市场属性来说,媒体很愿意将“女主播”作为主要的新闻点来进行传播,用以吸引公众的眼球,增加信息的点击量。这种思维方式在一定程度上影响到大众传媒的报道活动。而这种报道会影响受众的认识,形成刻板印象,其后果就是导致某些群体的身份污名化。

身份污名化指的是“某个个体或群体具有某种社会所不期望特征,且污染了社会的名誉,降低了其社会地位,是社会对这些个体或群体的一种侮辱性、贬低性的标签”[2]。其特征之一是受损性,这些被贴标签者遭遇社会的歧视,丧失了社会信誉与社会价值,且处于一种受损的状态。在网络媒体中,个人身份所带来的污名化有“河南人”“网络女主播”“富二代”等。污名化形成以后,就会成为一个简单化的判断方式,即不管某个人、某群人背后的复杂性,只要是这个被污名化的群体的一员,就会被另眼相看。

显而易见的是,在直播平台上,也有许多依靠自己的才艺(唱歌、跳舞等)认真直播的女孩,其中也并不缺乏传播正能量的女主播,如“学霸女主播”石悦、游戏女主播Miss等。但在大众传媒的报道里,网络女主播这一群体逐渐处于“污名化”之中,关于她们的正面报道少之又少。

刻板印象与身份污名化跟某些群体在媒体上的失语有很大的关系。所谓媒体失语,就是某个群体或个人在媒体上缺乏自己的声音。因为缺乏自己的声音,所以其观点、看法和自己最真实的一面就很难在媒体上得到展示并由此获得其他群体的了解和理解。这些群体往往是作为被报道对象出现的,比如农民工和网络女主播。

从本研究搜集到的样本来看,在所有关于女主播的报道中,消息来源基本上是网络打赏的受害者、政府管理部门和检察机关等,采访到网络女主播尤其是介绍女主播真实生活和想法的报道非常少,仅有7篇。比如在新浪网一篇题为《丈夫送女主播36万礼物 女子追到主播家殴打拘禁》的报道中,该“女主播”其实也是一个受害者。但是新闻记者并没有采访受害者,基本上是依据采访“打人者”获得的信息完成了这篇报道,给人一种网络女主播挣“不义之财”“破坏他人家庭”的印象。

网络女主播在媒体上的失语以及被污名化,反映出这个群体虽然看似光鲜,但也是缺乏话语权的一类人。实际上,几乎所有被污名化的群体,都存在不同程度的话语权缺失的情况。这也提出了新闻报道中一个值得关注的问题,即对于那些不具有媒体话语权的群体,媒体往往会忽视其作为报道对象的权利,比如信息的平衡性、求证的严谨、措辞的中立性等。与之相对应的是,对于具有很强媒体话语权的群体,比如在涉及企业家、官员等群体时,媒体的报道要谨慎得多。

四、平衡性报道与报道对象的“草根动员”

大众传媒作为一种社会公器,其传播活动中会影响受众的认知。被污名化的群体基本都存在媒体报道不平衡的问题,即只是采访一方的意见和看法,被污名对象处于被呈现的地位,有媒体话语权的一方就会从自己的利益、角度去看待问题,可能对另一方进行非客观的表述,从而影响媒体和受众的判断。比如在本研究中,有关网络女主播的报道,一些媒体过于突出“色情”“打赏”等,对作为直接当事人的女主播采访不够,导致公众对网络女主播产生负面的刻板印象。如何尽可能提供全面而真实的报道,避免由于刻板印象导致的污名化现象,对于大众媒体而言,其中很关键的一点是遵循新闻报道的平衡性原则,给予不同群体尤其是相互冲突的群体大致相同的话语权。

新闻的平衡性,从具体操作上来讲包括宏观与微观两个层面。以对网络女主播的报道为例,宏观上的平衡包括要对网络女主播这一值得关注的群体进行直接报道,以网络女主播为主要报道对象和信息来源,比如2016年4月18日《新闻晨报》的报道《独家专访|网络女主播:脱光就能拿钱?》。微观上的平衡,主要是指在与网络女主播有关的冲突性新闻中,要尽可能采访相关各方,包括网络女主播。比如涉及“疯狂打赏”的新闻报道,打赏者、打赏者的家庭、网络女主播、网络女直播所在的网络平台甚至网络支付平台等显然都是不同的利益方,都应该得到相应的报道。如果只是从打赏者及其家庭这一方进行报道,不仅会导致对网络女主播群体的报道不客观,还容易导致新闻的简单化和片面化。

作为被报道对象的网络女主播其实也可以利用社交媒体手段为自己正名,这也是当下互联网信息传播中的一个重要现象。比如在关于新疆和新疆人的形象传播中,“我为新疆代言”活动就是由众多网友参与发起的,他们通过在社交媒体讲述自己的故事展示新疆的形象,引起了很大反响,被中央电视台《新闻联播》栏目报道,展现出社交媒体对大众媒体的反作用力量。金玉萍教授等人将这种现象称之为“草根动员”。网络女主播等群体同样也可以借助社交媒体传播自己的声音,并通过影响大众传媒,获得更大的传播影响力,借此向社会展示自己的真实形象。

注 释:

①CNNIC,第41次《中国互联网络发展状况统计报告》。