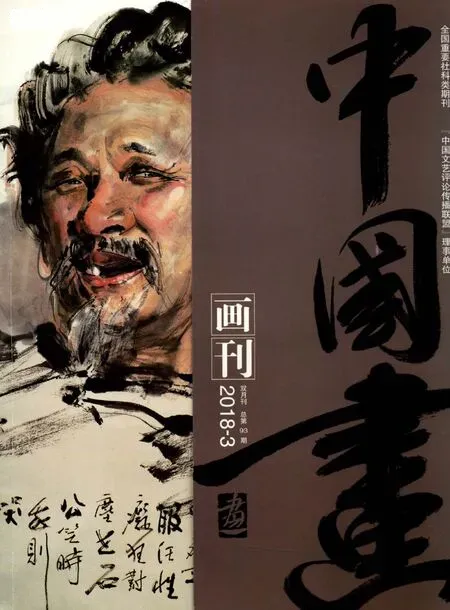

听唱新翻杨柳枝—关于学生和老师

请君莫奏前朝曲,听唱新翻杨柳枝。

自白居易翻旧曲为新歌后,乐府横笛曲《折杨柳》成了唐教坊曲《杨柳枝》。但是,无论如何翻新,作为表意实践的“杨柳”依旧存在。这种客观存在表明,重要的不是语言结构或程式,比如《杨柳》的词牌范式,而是言说主体在语言系统中的“翻新”。

基于此,当看见《中国画画刊》杂志讨论“学生和老师的艺术风格是否应该相似”的讨论话题时,我并不为那些和老师风格相似的学生感到惊慌。在我看来,似与不似,并不是问题的要害,要害的是能否“翻新”—翻出新的好。

根据维特根斯坦的家族相似理论,作为家族范畴的成员,不必具有其范畴的所有属性,而是AB、BC、CD、DE式的家族相似关系,即一个成员与其他成员至少有一个或多个共同属性。范畴成员的特性不完全一样,他们是靠家族相似性来归属于同一范畴。而范畴没有固定的明确的边界,是随着社会的发展和人类认知能力的提高而不断形成和变化发展的。

白云隐居(局部) 张大千

西岳雄姿(局部) 何海霞(张大千学生)

牡丹(局部) 吴昌硕

燕子紫藤(局部) 诸乐三(吴昌硕学生)

由此不难看出,不可能存在绝对的“不似”。艺术的意义或魅力,某种程度上也在“似曾相识”。所以,齐白石说:“不似为欺世,太似为媚俗,妙在似与不似之间。”于画如此,于师承亦如此。

然而,艺术史的写作往往从形态学的角度来衡量艺术家是否具备独特的形态学意义。所谓开宗立派的大师,毕竟都是具备形态学意义的艺术家。不过,有一个问题必须厘清:是否所有的学生都需要,并且有能力进入形态学意义上的艺术史?

因此,当我们谈论“学生画得是否应该像老师”这个话题时,我们必须明确一个范围:什么样的学生?准备做什么的学生?

之所以要对“什么样的学生”做一个区分,是因为,除了老师的教导以外,一个学生日后能否成为大师级艺术家,还关乎一个学生的天分。从事艺术创作,天分极为重要。天分高的学生,即使画得像自己的老师,他也能成为名家,比如吴昌硕的学生诸乐三,张大千的学生何海霞等。而天分低的学生,即使画得不像自己的老师,也一样“泯然众人”。这样的学生背靠大树好乘凉。他们把作品画得像自己的老师,应该是他们的福分。这是第一点。

第二,不是所有的学生都能成为大师并进入艺术史。而且能否进入艺术史之类的问题,也绝非靠绘画而诗意栖居的很多学生辈画家的远大理想。面对修炼成佛这样的主题,他们或许只想成为修行意义上的香客而非佛本身。如同我们不能要求所有的香客都成佛一样,我们也不能奢望所有的学生都进入艺术史。当绝大多数学生都因为主客观原因而不能进入艺术史时,我们应该给予他们充分的尊敬,同时主动调低自己的学术评论指数,瞩目并祝福他们以艺术的名义而享有的和谐生活。

瑞典经济学家斯戴芬·伯伦斯坦·林德(Staffan B. Linder)于1961年在其论文《论贸易和转变》中,提出了著名的“需求相似理论”。需求相似理论又称偏好相似理论或重叠需求理论。

当我们从林德的“需求相似”理论进入“学生是否画得应该像老师”这个问题时,首先要将老师和学生假定为国际贸易中的交易双方,然后探讨为什么很多学生画得像老师这一问题。因为绘画史的发展告诉我们画得像老师的学生已经存在,而且不在少数。

先看林德的理论。

花 徐永祥

天山牧场 王流秋

林德认为,国际贸易是国内贸易的延伸,产品的出口结构、流向及贸易量的大小决定于本国的需求偏好,而一国的需求偏好又决定于该国的平均收入水平。这是因为三个方面的原因:

一、一种产品的国内需求是其能够出口的前提条件,换句话说,出口只是国内生产和销售的延伸。企业不可能去生产一个国内不存在扩大需求的产品。

二、影响一国需求结构的最主要因素是平均收入水平。高收入国家对技术水平高、加工程度深、价值较大的高档商品的需求较大,而低收入国家则以低档商品的消费为主,以满足基本生活需求。所以,收入水平可以作为衡量两国需求结构或偏好相似程度的指标。例如高尔夫球在欧美是普及运动,但在发展中国家却不是代表性需求。

三、如果两国之间都有共同需求品质的情形,我们称存在重叠需求。两国消费偏好越相似,则其需求结构越接近,或者说需求结构重叠的部分越大。重叠需求是两国开展国际贸易的基础,品质处于这一范围的商品,两国均可进口和出口。

在不厌其烦地引述完林德的“需求相似理论”及其形成原因后,再看貌似抽象的“学生是否应该画得像老师”这个话题,我们就必须从商品需求、社会平均审美水平等方面考虑。也只有经历了这种相对全面的思考之后,我们可以发现,艺术史不是一种孤立存在,而是复合的、重叠的。没有记录“学生画得像老师”类文案的艺术史,或许在形态学意义的书写上更纯粹,但也因此更偏激。

事实上,作为形态学意义上的一种亚文化现象,“学生画得像老师”这一现象有着自己另类的价值体系。

1960年代,美国心理学家蒂莫西·利里宣称:“解放自己,调转方向,退出体制。”为此,他号召服用致幻剂。我们也的确因此而看到了很多“画得不像自己老师”的所谓现代艺术家。但是,不要忘记,他们的“不像”里,有着害人的致幻剂成分。

我真正恐惧的,不是“学生画得像自己的老师”或“不像自己的老师”,而是害怕学生们画得不够好。当然,如果有人因此判定我不懂“创新”二字之于艺术的意义,那就不仅仅是误解了我,而是严重误解。