南京荷花塘历史街区空间肌理特征解析

张春霞 过伟敏 谢金之

图1 荷花塘历史街区

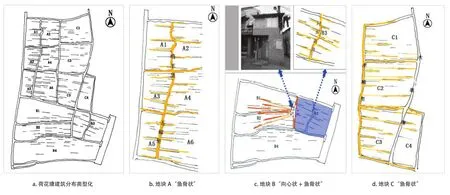

图2 荷花塘街区空间布局形态图

荷花塘历史街区(图1),地处南京市老城南门西地区,占地面积约12.56公顷。2012年8月,南京市规划局正式出台《荷花塘历史文化街区保护规划》,将荷花塘的具体范围进行了详细界定,明确提出规划目标,清晰归纳历史文化资源,并于2016年入选江苏省首批历史文化街区名录。荷花塘建于战国时期,至今已有两千余年历史。街区中建筑多为明清时期建筑,是南京老城南众多历史街区中建筑历史风貌、院落空间格局、历史街巷肌理保存较完整的历史街区之一,具有很高的历史文化价值。为了更好地延续荷花塘历史街区风貌特色,本文尝试以客观分析荷花塘街区的空间布局形态为基础,深入挖掘历史街区空间肌理、建筑本体以及与人三者间的关系,基于不同视角研究历史街区空间肌理特征,以此希望为南京老城区的历史风貌延续研究添砖加瓦。

1.荷花塘街区空间布局形态

“历史街区是城市生活的集体人工制品,不同于纪念性建筑,在物质形态基础上,这种二维抽象的肌理图形,经过简化还具有符号的属性,集形式、功能与意义于一体,与文化习俗、社会制度、生活方式和生产力等相关联。”[1]从纯粹的形态学角度分析历史街区空间肌理,既是对街区空间表象的梳理,也是对其背后文化底蕴的探究。历史街区空间肌理由宏观的街巷走势与微观的建筑单体布局形式组成。作为城市空间结构基本单元的建筑肌理,通过影响街巷走势进而影响整个街区空间肌理。因此,单体建筑的布局规律是研究街区空间肌理的核心。

“城市形成的过程就是采用地理空间上相似的韵律重复自身的过程”[2]。前期调研发现,三间两厢的“U”字型是荷花塘历史街区的建筑原型[3],随时间推移不断衍生出“一”型、“=”型、“L”型、“回”型等韵律相似的多种相类似型建筑,且相互间不断自我复制产生了区域内空间协调统一的肌理特征。以三间两厢型的“U”型建筑为切入点,通过提取荷花塘地块中所有“U”型建筑的东西向边界,再对应连接相互间断的切线,以类型化手法分析荷花塘街区空间布局形态。如图2所示,A地块的空间肌理整体呈“鱼骨状”,即以南北向的五福里—鸣羊里巷道为主轴,东西向高密度建筑群将整个A地块群“挤压”成一块块“鱼骨状”,从南到北。这种鱼骨状布局形态在整个A地块群中得到完美诠释。B地块群的整体空间呈现新旧建筑共同存在的布局形态。由于新建筑的“插入”导致B地块的传统民居布局松散、肌理密度小;地块B1、B2区域建筑布局主要以“T”型的高岗里巷道为核心,导致这两区域的空间布局形态呈“向心”状;地块B3的建筑布局与A地块群的整体布局一致,呈现出以南北向的同乡共井为主轴、东西向依次展开的“鱼骨状”空间布局形态;新建筑的插入打破了B4区域传统民居的布局形态,导致该区域呈现建筑布局零散、分布密度小的空间肌理,但如屏蔽这些新建筑区域,从总体院落布局关系分析,仍能发现其区域存在一定布局规律。C地块群在规模范围上与B地块群较为接近,但在布局形态上与A地块群呼应——“鱼骨状”,好像整个A地块群的建筑是顺势被切到C地块群,从西至东依次切下去,形态肌理上与A地块群形成统一的布局特征。

图3 蜿蜒迂曲的巷道画面

“类型学注重‘不变’,追寻建筑的本质。类型学认为在建筑中除了易于变化、消失的那些表面形式外,还有一些长久的、永恒的形式在建筑的发展过程中常具生命力,这就是类型。在新理性主义者眼中的类型,不是独创的对象,也不是诉诸感官的艺术,而是包容生活的形式,是记忆赖以生存的载体,是地方性的标识。”[4]荷花塘空间布局形态由“鱼骨状”和“向心状”构成,并且这种基于客观基础上理性推导出的类型都有与之相对应的传统生活方式和历史文化内涵。

2.荷花塘街区空间肌理特征

2.1 经营空间位置,体现空间对规律的运用

荷花塘街区的整体空间布局存在一定内在规律,即根据空间需求整体经营空间,无形中营造出既具空间层次又相互呼应的规律性空间。各个区域空间肌理既有自身特点,又能关注其他区域,以互相对应的手法构建充满智慧的规律空间(图2a)。在以“鸣羊里—五福里”巷道为中心的地块群中,地块被一根根建筑切线切开,像是切片切割一样,切片密度与均匀度均较高。与“鸣羊里—五福里”为主轴的地块群相比,“孝顺里—水斋庵”围合而成的地块群中,建筑切线密度虽较低,但其整个地块群也表现出同样的内在结构关系,与“鸣羊里—五福里”为主轴的地块群之间形成统一性,建筑切线间产生相互对应关系。在以高岗里为核心的地块群中,院落切线的存在是以局部形式呈现,但其切线密度与频率与其他两个地块群都能取得对应关系。有些区域虽因新建筑肌理的侵蚀而使传统建筑消失,但是跨过传统建筑肌理消逝的区域,局部再现的切线依然能与消逝处之前的切线取得对应关系。建筑的空间布局形式丰富但又规律统一,即按前期设定好的主导方向于无形中展开布局,展开过程中,展开的频率与幅度又能始终保持在一个特定的参数。这也验证了何依教授提出的关于传统民居“形式常数”的概念。“这个形式常数与地理环境、自然条件、民俗生活等密切关联,经过不断的自我完善与适应,逐渐形成了某种稳定的内在关系和外部形式,是维持着城市特色的遗传基因。”[5]

2.2 丰富空间韵律,建构空间与人的和谐

历史街区空间形态的经久性取决于物质空间与社会生活内容之间的协调同步,以及空间形态同主观精神的相互映照[6]。空间的独特价值在于空间所拥有的能够构筑空间与人和谐并存的精神价值。越能引起情感共鸣的空间环境,越能得到相应的精神反馈。

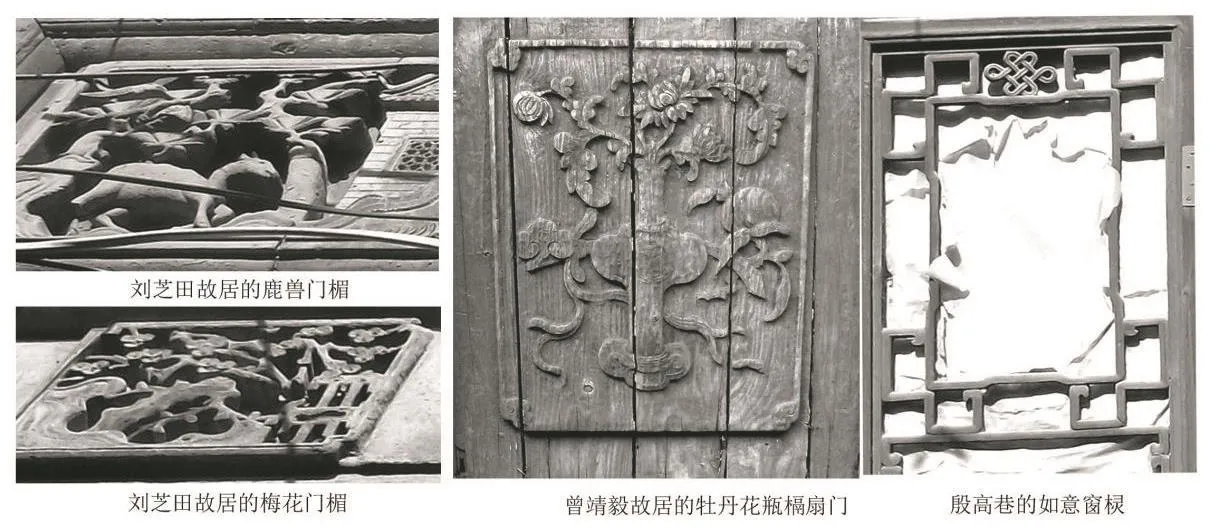

图4 荷花塘丰富的装饰题材

历史街区中小尺度空间范围拉近人与人之间的距离感,提升邻里的亲和性;蜿蜒迂曲、凹凸有致的空间韵律勾起人们的探索心理,提高人们的空间参与感。根据爱德华·T·霍尔在《隐匿的尺度》中将人类之间交往距离的划分,平均巷宽不超过4米的荷花塘历史街区,空间尺度属于较为亲密的社会尺度。无论从街区的整体布局形制,还是单体建筑的空间尺度都呈现出人与空间和谐共处画面。走进荷花塘街区的任一街巷中(图3),横向视角的迎面不会是一览无余的巷道景象,错落有致、虚实相兼的建筑界面构成了一幅幅精妙绝伦的画卷,迎着阳光的沐浴形成丰富的光影效果,以一种犹抱琵琶半遮面的姿态展现出荷花塘街巷空间的韵律美。纵向视角的高低起伏构成了空间的层次感,站在荷花塘街区中地势较高的陈家牌坊中,可以提高视线的连续性和可达性,尤其是精巧秀美的檐脊和马头墙,将巷道空间修饰得古韵古香。荷花塘的每栋建筑都有造型多样的垂直界面,在以垂直墙体和门窗为“图底”关系中,比例完美且气势威武的入口大门自动形成视觉中心,既象征了主人身份的尊贵,又体现中国传统建筑追求内敛含蓄的文化底蕴。当站在联排建筑群面前抬头仰望,造型多样的实墙实则是具有独特比例特征的相似矩形的组合,看似毫无关联的门窗布局实则具有能够引起情感共鸣的内在韵律——讲究均衡与对称、完美比例的构图准则,这种共鸣让人感觉到视觉上的舒适性。丰富而统一了整个街巷的视觉语言,久而久之形成独特的视觉编码体系,之后通过与人的接触被再次解码,进而达到传统建筑所呈现的意象内涵,完成与主观精神的相互融合。

2.3 营造空间氛围,呈现形式与观念的统一

“从王城到宅院,无论内容、布局、外形无一不是来自‘礼制’而做出的安排,在构图和形式上以能充分反映一种礼制的精神为最高的追求目的。”[7]作为居住场所,经受儒家思想的熏陶,荷花塘传统建筑形制明显受制于封建礼制。就平面构图而言,“门”“廊”“堂”“院”构成传统建筑的基本元素,并以“院”为中心形成左右对称前后呼应的建筑体量。建筑群以纵轴之势展开,注意对比关系,功能划分明确,“北屋为尊,两厢次之,倒座为宾”的空间位序在荷花塘传统民居中得到完美诠释。上下有序、内外有别、尊卑位序,形式与观念协调统一。“中国建筑不但在平面上作统一组织形式的多次重复,在立面构图上同样是作不断的重复,这样不但使二者间取得极为和谐的关系,同时又取得强烈的节奏感。”[8]身处建筑内部,四面围合而成的空间不会让人感觉封闭感。一个个立面通过雕刻再现的手法融入建筑文化精神而形成的赋有节奏感的空间,使人在“虽实尤虚”的空间环境内自然舒适。建筑立面具有内、外双重性,既作整体的外观又是内院的背景。这种具有一定室内装饰性质的庭院立面,自然地协调了内、外微妙的对立关系,营造出“场景”切换自如的氛围,引起人们对场所环境的共鸣。

“空间由形式而限定,而形式亦有赖于空间而塑造……形式本身又可以分为互为表里的造型和装饰层面,造型构成了建筑的基本轮廓形式,装饰提供了建筑形式的表面与细部。”[9]封建礼制在荷花塘传统民居建筑造型中较为常见。随着空间等级的降低,“门厅—正厅—后厅”的建筑高度呈现“低—高—低”的院落格局形制。建筑内部空间视觉穿透点(连接前后院落的门)不同,门厅大门设置在边侧,正厅大门安排在两侧,正是通过对位置的经营赋予空间以秩序感和等级感,使蜿蜒迂曲的空间形成微妙有趣而又突出主体空间的布局形制。荷花塘街区的建筑装饰也严格遵循封建礼教范式,等级越高建筑装饰越讲究,题材也越丰富。如殷高巷古建群的如意纹样窗棂蕴含“和合如意,家族兴旺”寓意(图4),孝顺里20号曾靖毅故居的牡丹花瓶槅扇门寓意“富贵平安”,殷高巷14号刘芝田故居中门楣之鹿兽纹样代表“福寿永宜”以及梅花之纹样寓意“高风亮节”,喻示清朝钦差大臣刘芝田为官清正廉明、刚正不阿、不同流合污的高尚品质。不同类型的装饰图案在荷花塘传统民居中争相出现,使得“朴素秀美的建筑形式”和“内涵深厚的文化底蕴”和谐统一。

3.结语

历史街区的保护性发展是基于历史街区原有空间形态特征,以背后的历史文化底蕴为脉络,重构空间、建筑、人三者间的协调关系为核心,对历史街区的空间创造尤其是空间意义上延续城市文脉,从而产生新旧风貌协调统一的景象。南京荷花塘历史街区空间形态呈现“鱼骨”状与“向心”状,并以不同区域空间肌理既具个性又以相互呼应形式存在,空间布局存在规律;独特的空间韵律构筑人与空间的协调;严谨的建筑空间布局、丰富的装饰题材建构形式与观念的统一。立足历史街区的文脉肌理挖掘空间、建筑与人之间的关系,一方面为揭示建筑文化成因提供理论基础,一方面又为恢复历史街区风貌肌理提供方法途径。

注释:

[1]何依,邓巍.历史街区建筑肌理的原型与类型研究[J].城市规划,2014(8):58-62

[2][美]纳赫姆·科恩.城市的保护与保存[M].王少华译.北京:机械工业出版社,2004

[3]依据建筑历史风貌良好、院落格局清晰原则随机选取了荷花塘街区中30栋建筑进行测绘,统计出“U”型建筑12栋,占总比的40%,“L”型、“回”型、“一”型、“=”型分别占总比的23%、13%、7%、17%。

[4]范文兵.上海里弄的保护与更新[M].上海:上海科学技术出版社,2004.112

[5]同[1]

[6]王真真.历史街区的现代性[M].南宁:广西师范大学出版社,2015.36

[7]李允鉌.华夏意匠:中国古典建筑设计原理分析[M].天津:天津大学出版社,2005.40,163

[8]同[6]

[9]王贵祥.中国古代人居理念与建筑原则[M].北京:中国建筑工业出版社,2015.44