社交网络使用对大学生孤独感的影响

杨邦林,林媛媛,林谷洋,林惠茹

(福建师范大学 心理学院,福建 福州 350100)

一. 引 言

社交网络已成为大学生进行人际交往的重要平台,个体可以借助这个平台分享生活事件、表达情绪状态、进行自我揭露等[1]。从社交网络在短时间内聚集的用户数量来看,线上交往已经成为当代人主要的社交方式之一。研究表明,人们会通过线上的自我揭露,缓解自身线下的孤独感[2]。Segrin和Domschke指出,在社交网络使用中得到好友的线上积极反馈,会降低孤独感并且有利于身心健康[3]。但也有学者认为社交网络的使用频率和强度已经超出了满足心理需要的水平[4]。研究显示,社交网络使用越多,个体与家人、朋友间的面对面交流越少,其社交质量也会越低[5]。此外,因为在社交网络中个体都乐于呈现积极、乐观、理想化的一面,当个体进行上行社会比较时会增加其妒忌、焦虑等负面情绪体验[6]。个体通过社交网络与他人进行线上交流,维持和发展人际关系,虽然有利于社会资本的积累,但却可能引发个体的负面情绪[7]。如果个体社会资本和线上联结较弱无法得到线上积极反馈,那么容易使个体焦虑、抑郁的程度提高[8]。

鉴于此,本研究拟探讨大学生社交网络使用强度对孤独感的影响,同时探讨线上积极反馈和社交焦虑中介的作用,拓展社交网络研究的范畴。

社交网络对孤独感的影响已经得到广泛研究。如Ellison的研究表明,使用社交网络会引发个体孤独感,并使之感知到与真实情境相隔离,增强个体在现实生活中的疏离感[9,10]。就孤独感而言,个体在社交网络中感受到的负性情绪体验以及社交网络倦怠在社交网络强度对孤独感的影响中起中介作用[11]。关于社交网络使用对孤独感影响的直接研究还指出,这种影响主要是通过诸如睡眠质量、社会支持等中介变量实现[12,13]。另有研究表明,大学生在使用智能手机时,如果没有较强的社会支持,感情孤独水平也会升高[14]。研究还表明,虚拟空间中的交往通常是弱联结,与线下真实生活中的强联结相比缺乏感情和承诺,因此个体社交网络卷入生活程度越高,越会降低个体人际关系的质量,从而增加孤独感[15-17]。据此,本研究拟探讨社交网络使用对大学生孤独感影响的机制,并假设社交网络使用强度与孤独感呈显著正相关(假设1)。

线上积极反馈已成为个体最容易获得的线上社会支持的方式,对个体自我概念的形成和自尊水平的提高都有积极作用。研究发现,进行真实自我呈现的个体能够获得更多的线上积极反馈[18]。在网络中,个体得到的评论、信息被转发的数量,都是个体受欢迎程度的反映[19]。此外,与线下社交的自我呈现不同,在线上社交网络中,个体的自我呈现具有更高的策略性和控制感,并会突出积极和理想化的信息,营造积极的自我形象[20]。当个体进行线上自我呈现的时候,更加期待得到他人积极的反馈,强化其自我价值感、自尊,并且线上积极反馈有利于提升个体的生活满意度[21]。

周宗奎的研究指出,当个体在社交网络中表达消极情绪时,尤其期待他人的线上积极反馈,因为这样可使个体感受到社会支持,有利于缓解个体的消极情绪[18]。Liu的研究指出,社交网络印象管理影响个体获得线上反馈的次数,进行印象管理的个体能够获得更多的线上积极反馈[22]。Yang的研究则指出,社交网络印象管理能通过线上反馈的中介作用影响个体的自尊水平[23]。青少年社交网络使用的频率与获得线上积极反馈的次数呈显著正相关,表明线上积极反馈是一种正性的情感体验,有利于社会资本的积累和人际关系的维护[23]。研究指出,当个体在社交网络上接受的信息过量,大大超出了其基本心理需要的时候,会产生逃离社交网络的倾向。但是值得一提的是,前期的研究群体多为高中生,他们情绪更加不稳定,更易体验到孤独感,渴望被别人理解和接纳,所以他们会通过对他人进行积极反馈,以期获得他人的积极反馈。本文的研究以大学生群体为主,相对于高中生而言,他们心理发展比较成熟,渴望被人赞同、被人接纳的需求较小。所以大学生社交网络使用的频率和强度是否可以正向预测线上积极反馈还有待实证支持。在此基础上,本研究假设社交网络使用通过线上积极反馈的中介作用影响大学生的孤独感(假设 2)。

此外,社交焦虑作为一个重要的变量也被纳入了网络心理学的研究范畴。Sang Yup Lee的研究发现,个体在社交网络中进行上行社会比较会诱发消极情绪体验,增加社交焦虑和抑郁的风险[25]。个体在社交网络中进行上行社会比较的频率与社交焦虑呈正相关关系[11]2,上行社会比较也会诱发个体对自我形象的不满,降低个体的形象满意度,进而引起不被他人接纳的社交焦虑[26,27]。也有研究表明,个体在使用社交网络之后会感到沮丧,网络交往替代了现实情境的人际互动,降低个人的社会联结程度。社交网络的使用对孤独感和社交焦虑具有显著的负向预测作用[28],但社交焦虑与接收线上积极反馈则是正向关系。所以我们假设社交网络使用通过社交焦虑的中介作用影响大学生的孤独感(假设 3)。

基于以上研究假设,本研究还假设社交网络使用还能通过线上积极反馈以及社交焦虑的链式中介作用对孤独感产生影响(假设4),以此探讨社交网络使用对大学生孤独感影响的内在机制。

基于此,本文共有下面4个研究假设。

假设1:社交网络使用强度与孤独感呈显著正相关。

假设2:社交网络使用通过线上积极反馈的中介作用影响大学生的孤独感。

假设3:社交网络使用通过社交焦虑的中介作用影响大学生的孤独感。

假设4:社交网络使用还能通过线上积极反馈以及社交焦虑的链式中介作用对孤独感产生影响。

综上所述,本研究拟探讨大学生社交网络使用对孤独感的影响及其作用机制,考察线上积极反馈和社交焦虑的链式中介作用。

二、研究方法

(一)被 试

采用方便抽样法从福州大学城抽取 1 038名有社交网络(新浪微博、QQ空间、微信朋友圈等)使用经验的在校大学生进行问卷调查。被试分布在师范大学、理工科大学、医科大学;得到有效问卷964 份, 有效率为92.87%;其中男生 426人(44.19%), 女生人538(55.81%);被试的年龄在18—23岁之间(M=21.48,SD=1.69)。

(二) 研究工具

1.社交网络使用强度量表

本研究采用Ellison, Steinfield和Lampe编制的社交网络使用强度问卷[9]2,该问卷主要用于测量个体社交网络使用强度,是测量社交网络使用行为最广泛的量表。该问卷采用 Likert 5 点计分,将个体在问卷上的得分转化为标准分数并计算其平均数,总分越高,说明个体使用强度越高。在本研究中,该问卷的 Cronbach's α系数为 0.88。

2.社交焦虑量表

本研究采用 Leary和Kowalski编制的互动焦虑量表,评定个体行为之外的主观社交焦虑体验倾向。该量表包括15条自陈条目,采用Likert 5点评分,分数越高代表个体社交焦虑倾向越高。在本研究中,该量表的 Cronbach's α系数为0.91。

3.线上积极反馈问卷

本研究使用Liu和Brown编制的线上积极反馈问卷[22]2,测量个体动态更新获得好友点赞、评论和转发的频率,问卷要求被试根据自己的实际情况评定,采用Likert 5点计分。在本研究中,该问卷的Cronbach's α系数为0.86。

4.孤独感量表

本研究采用Wittenberg等人编制的感情与社会孤独量表。该量表包含10个条目,采用Likert 5点计分,总分越高表示个体的孤独感程度越高,该量表具有良好的信效度。在本研究中,Cronbach's a系数为0.81。

(三)共同方法偏差的控制

由于本研究数据来自个体的主观报告,可能会存在共同方法偏差。根据周浩的研究,在程序方面进行控制,如部分条目使用反向计分等[29]。为进一步提高研究的严谨性,采用 SPSS 21.0,将问卷中的所有题目进行探索性因素分析,析出的第一个公因子解释率为 27.35%,小于40%,说明本研究数据不存在严重的共同方法偏差。

三、数据分析

(一)大学生社交网络使用一般情况及相关分析

在本研究中,大学生社交网络使用的评价频率为每天6.07±1.03次。大学生在社交网络中的好友数量平均为109.8±27.94个,社交网络情感联结以及个体生活自我卷入程度的平均得分在2.14-4.03之间。

相关分析的结果如表1所示,在控制了性别、年龄以及社交网络使用年限后,社交网络使用强度和社交焦虑、孤独感呈正相关,与线上积极反馈呈负相关;线上积极反馈和孤独感呈负相关;社交焦虑和线上积极反馈呈负相关,与孤独感呈正相关。本研究中各个变量的相关系数的绝对值均在0.19-0.37之间,适合做进一步的统计分析。

表1 描述性统计结果和变量间的相关分析(n=964)

注:*表示p<0.05, **表示p<0.01。下同

(二)中介作用检验

根据温忠麟和叶宝娟推荐的中介效应分析流程,在控制了性别、年龄以及社交网络使用年限的条件下,通过1 000次样本抽样估计中介效应 95%置信区间的方法进行中介效应检验。

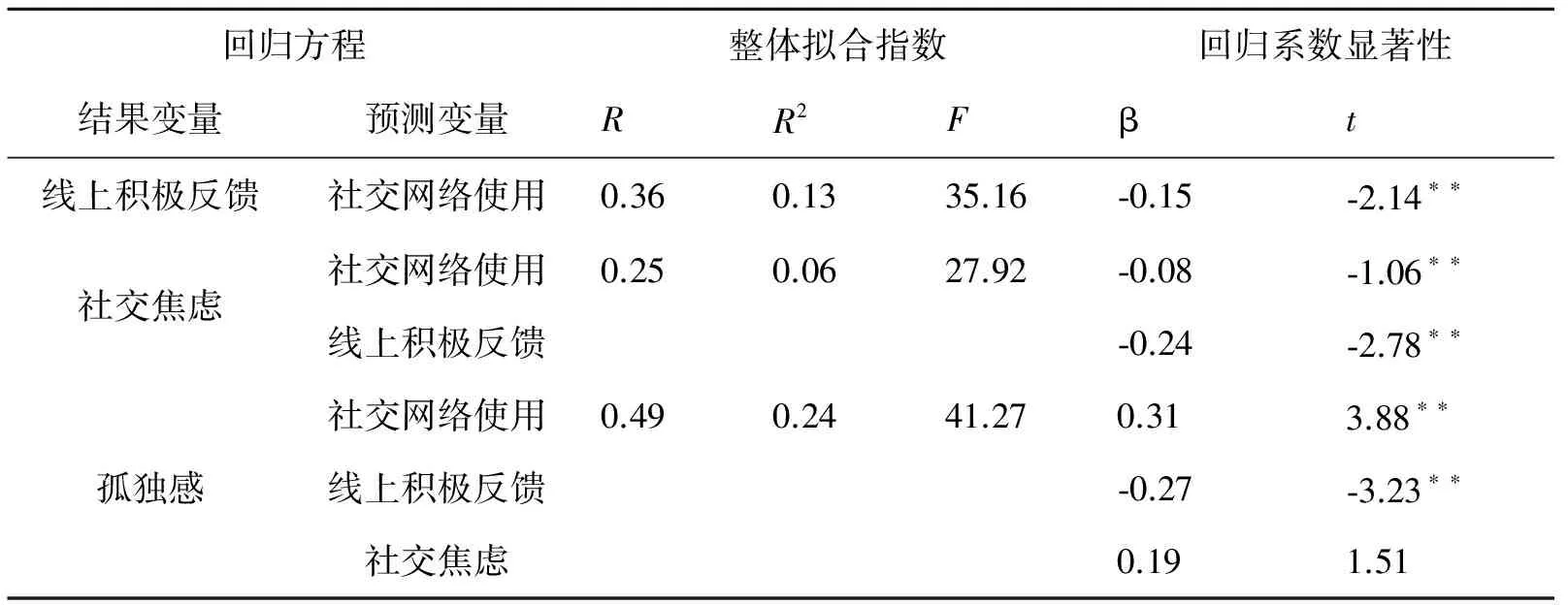

首先,依次检验的结果(见表2)表明:社交网络使用强度能显著正向预测孤独感和社交焦虑;当社交网络使用和线上积极反馈同时预测社交焦虑时,负向预测作用显著;当社交网络使用、线上积极反馈和社交焦虑同时进入回归方程时,都对孤独感有显著的预测作用。这表明社交网络中的线上积极反馈和社交焦虑在社交网络使用强度对孤独感的影响中的中介作用显著。

表2 模型中变量关系的回归分析

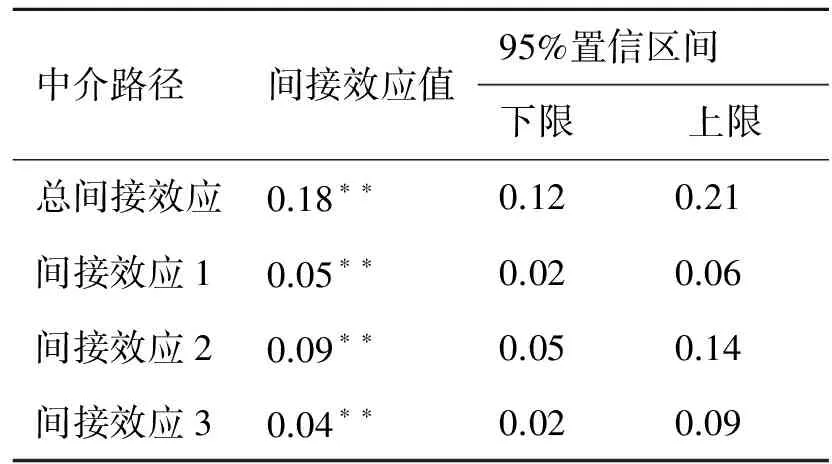

其次,对中介效应检验的结果(见表3)表明:线上积极反馈和社交焦虑产生的总间接效应的 Bootstrap 95%置信区间不含0值,说明两个中介变量在社交网络使用与孤独感之间存在显著的中介效应。这一中介效应由三个间接效应构成:第一,由社交网络使用→线上积极反馈→孤独感产生的间接效应1(0.05),其置信区间不含0值,表明线上积极反馈在社交网络使用与孤独感之间具有显著的间接作用;第二,由社交网络使用→社交焦虑→孤独感的路径产生的间接效应2(0.09),其置信区间不含有0值,表明该路径产生的间接效应显著;第三,由社交网络使用→线上积极反馈→社交焦虑→孤独感的路径产生的间接效应3(0.04),其置信区间也不含0值,表明这条路径产生的间接效应也达到了显著水平。社交网络使用对孤独感影响的路径如图1所示。

表3 线上积极反馈和社交焦虑的中介效应分析

图1:社交网络使用对孤独感影响的路径图

四、讨论

本研究结果显示,社交网络使用强度与社交焦虑和孤独感呈显著正相关,并且与线上积极反馈呈显著负相关。进一步的中介效应分析表明,线上积极反馈和社交焦虑在社交网络使用强度和大学生孤独感中起中介作用,中介效应通过三条间接路径产生,即线上积极反馈和社交焦虑的单独中介作用,线上积极反馈和社交焦虑的链式中介作用。

本研究认为,随着大学生社交网络使用强度的增加,大学生孤独感的体验也会提高。大学生群体情感压力大,情感经验也更加丰富而深刻,并且大学生多在外地求学,由于现实社会支持系统较弱,多在网络上寻求情感支持。随着社交网络使用时间的增加以及情感投入的增加,当个体的情感需求不能得到满足时,更易产生孤独感。

对于大学生而言,社交网络是获取社会支持,维持人际关系的重要平台。个体更新社交网络的主要动机既是在进行积极地自我呈现[22]3,也是出于对自我表达和获取他人认同的双重渴望。在本研究中,线上积极反馈作为中介因素,是个体在社交网络使用中感受到的积极行为。Bernardon的研究也指出,社交网络的使用并不必然导致孤独感,个体在使用过程中产生的情绪体验,才是导致产生孤独感的关键因素[10]2。另外Lee的研究指出,个体在社交网络使用过程中会产生妒忌、焦虑、抑郁等消极情绪体验[25]2。正是社交网络使用的复杂性,才导致了影响个体心理健康内在心理机制的复杂性。在本研究中,经过进一步的分析发现,社交网络使用强度与线上积极反馈呈显著负相关,研究结果与周宗奎教授的研究不一致。周宗奎以中学生为被试,指出社交网络使用强度与线上积极反馈呈显著正相关,而与孤独感显著负相关,线上积极反馈是社交网络使用降低孤独感的重要中介因素[18]2。笔者认为不一致的原因是由被试群体差异造成的。首先,中学生处于青春期阶段,情绪波动大,自控能力差,他们在社交主页进行自我展示既期待他人的反馈,也渴望被别人理解和接纳,所以他们会对他人进行积极反馈,以期获得他人的积极反馈。另外,中学生的线上好友多为现实中的朋友、同学,处于同一个生活圈子,基于熟人社交的社交网络,他们更乐于对现实中的朋友实施点赞、评论等积极反馈行为,所以中学生社交网络使用与线上积极反馈呈正相关。而大学生群体,心理发展比较成熟,更多的是在表达自己的生活和学习状态,相对于高中生而言,心理渴望被人赞同、被人接纳的需求较小,所以他们使用社交网络时进行线上反馈的积极性较差。同时,大学生线上好友的现实距离较大,并不完全处于同一个生活圈子,进行浏览信息时会因为不理解信息而不进行积极反馈。杨邦林的研究表明,因为学习方式、学习氛围的不同,大学生学习具有更大的自主性和独立性,也拥有更多的自主支配的时间,带来的消极后果就是网络使用行为增多,超出了基本心理需求。随着好友数的增多以及社交网络使用效能感的增长,对个人隐私的担心开始让个体产生了社交媒体倦怠,从而降低了使用社交网络的频率,产生逃离社交网络的倾向[11]2。研究显示个体在网络使用过程中会进行上行社会比较,当个体产生不悦、厌倦的情绪体验时,会采取屏蔽好友动态、关闭朋友圈等方式来避免接触社交网络。当个体有刷屏行为,或者过分强调自己的积极性、理想化的信息时,线上好友进行积极反馈的积极性会下降,互动行为也会减少。另有研究也表明,当个体在社交主页更新的信息同质化现象明显时,会降低两人之间的亲密关系,降低评论等社交反馈的积极性。就大学生而言,当社交网络使用强度超过其基本心理需求的时候,线上反馈的积极性会下降,与好友互动的行为也会减少。所以研究显示大学生社交网络使用强度会负向预测线上积极反馈。所有研究都指出,当个体在线上得到社会支持时,其孤独感会降低,反之会升高。

本研究还探讨了社交焦虑这一中介变量,考察了社交网络使用→社交焦虑→孤独感这一中介作用。结果表明,社交焦虑的中介效应显著,该结论与前人的研究结论一致。有研究表明,在社交网络的使用过程中,当个体进行上行社会比较时,易诱发不如别人的感觉,尤其对于低自尊个体而言,会降低其自尊水平,影响其心理健康水平[30]。个体进行上行社会比较的频率与社交焦虑水平呈正相关。社交网络中交友的虚拟性、不可触摸性等特点,导致了人际关系的脆弱和不稳定,个人的社会涉入度的降低,使个体产生社交焦虑等不良情绪[5]。同时,个体在进行消极的社会比较时还会诱发个体对自我身体形象的不满,降低个体对自卑形象的满意度[26]。随着社交网络使用强度的增加,个体更易产生社交焦虑,对社交信息产生消极的信息加工偏差,当好友不能及时的回复信息时,个体更易陷入焦虑等情绪感受当中[8]。

基于本研究的结果,个体在进行积极的自我呈现时要控制频率、真实性等,避免好友产生“反馈倦怠”问题。个体在社交网络维持的人际关系远远不能代替现实生活中的情感联系,因此要鼓励大学生更加注重现实中的人际关系维持,避免由于社交网络的使用对个体造成消极的情绪体验;要使他们树立正确使用社交网络的态度,合理安排使用时间。另外,本研究属于横断研究,采用的量表法并不能直接确定各个变量之间的因果关系。未来的研究应该尝试使用实验设计或追踪设计来探讨社交网络使用对个体心理的影响。同时,在未来的研究中,还应该考察个体的人格特质对社交网络使用的影响,如内外向等。

五、结论

通过以上分析,我们认为:(1)大学生社交网络使用强度与社交焦虑和孤独感呈显著正相关,而与线上积极反馈呈显著负相关。线上积极反馈与社交焦虑和孤独感呈显著负相关,而且社交焦虑与孤独感呈显著正相关。(2)大学生社交网络使用强度能够直接预测个体的孤独感,并且分别通过线上积极反馈和社交焦虑的单独中介作用以及线上积极反馈和社交焦虑的链式中介作用对大学生的孤独感产生影响。

[1] 姜永志,白晓丽,阿拉坦巴根.青少年问题性社交网络使用[J].心理科学进展,2016,24(9):1435-1447.

[2] AMICHAI-HAMBURGER Y, BEN-ARTZI E. Loneliness and Internet use[J]. Computers in Human Behavior,2003,19(1):71-80.

[3] SEGRIN C,DOMSCHKE T. Social support, loneliness, recuperative processes, and their direct and indirect effects on health[J]. Health Communication,2011,26(3):221-232.

[4] LIM J S, HWANG Y C, KIM S. How social media engagement leads to sports channel loyalty: Mediating roles of social presence and channel commitment[J]. Computers in Human Behavior, 2015(46):158-167.

[5] BAKER L R, OSWALD D L. Shyness and online social networking services[J]. Journal of Social & Personal Relationships, 2010, 27(7):873-889.

[6] 孙晓军,连帅磊,牛更枫. 社交网络使用对青少年抑郁的影响:上行社会比较的中介作用[J]. 中国临床心理学杂志,2016,24(1):32-35.

[7] HSIEH C S,LEE L F. A Social Interactions Model with Endogenous Friendship Formation and Selectivity[J]. Journal of Applied Econometrics,2016,31(2):301-319.

[8] BATTERHAM P J, CALEAR A L, MATTHEW S. Online screening and feedback to increase help-seeking for mental health problems: population-based randomised controlled trial[J]. Bjpsych Open,2016,2(1):67-73.

[9] ELLISON N B, STEINFIELD C, LAMPE C. The Benefits of Facebook ''Friends'' Social Capital and College Students’ Use of Online Social Network Sites [J]. Journal of Computer-Mediated Communication,2007,12(4):1143-1168.

[10] BERNARDON S,BABB K A,HAKIM-LARSON J. Loneliness, Attachment, and the Perception and Use of Social Support in University Students[J]. Canadian Journal of Behavioural Science,2010,43(1):40-51.

[11] 杨邦林,叶一舵,邱文福. 社交网络中上行社会比较对大学生焦虑的影响:链式中介效应分析[J]. 信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2017,37(4):1-6.

[12] SEGRIN C,BURKE T J. Loneliness and sleep quality: dyadic effects and stress effects. [J]. Behavioral Sleep Medicine,2015,13(3):241-254.

[13] FARDOULY J,DIEDRICHSP C,VARTANIANL R etal. Social comparisons on social media: The impact of Facebook on young women[J].Body Image,2015(13):38-45.

[14] 何安明, 惠秋平. 大学生手机使用状况及对其孤独影响的实证研究[J]. 信阳师范学院学报(哲学社会科学版), 2016, 36(3):26-30.

[15] AMICHAI-HAMBURGER Y,WAINAPEL G,Fox S. "On the Internet no one knows I'm an introvert": Extroversion, neuroticism, and Internet interaction. [J]. Cyberpsychology & Behavior, 2002,5(2):125.

[16] ZAMMUNER V L.Italians’ Social and emotional loneliness:The results of five studies[J]. International Journal of Human and Social Sciences,2008,3(2):108-120.

[17] JRECT,FERRUCCI P,DUFFY M. Facebook use, envy,and depression among college students: Is Facebooking depressing?[J]. Computers in Human Behavior,2015,43(43):139-146.

[18] 周宗奎, 刘庆奇, 杨秀娟,等. 社交网站使用对青少年孤独感的影响:链式中介效应分析[J]. 心理与行为研究, 2017, 15(2):155-161.

[19] KIM,JLEEJR. The Facebook paths to happiness: Effects of the number of Facebook friends and self-presentation on subjective well-being[J]. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking,2011,14(6),359-364.

[20] BARDI C A,BRADY M F. Why shy people use instant messaging: Loneliness and other motives[J]. Computers in Human Behavior, 2010, 26(6):1722-1726.

[21] 牛更枫,鲍 娜,周宗奎.社交网络中的自我呈现对生活满意度的影响:积极情绪和社会支持的作用[J].心理发展与教育,2015,31(5):563-570.

[22] LIU D, BROWN B B. Self-disclosure on social networking sites, positive feedback, and social capital among Chinese college students[J]. Computers in Human Behavior, 2014, 38(3):213-219.

[23] YANG C. It makes me feel good: A longitudinal, mixed-methods study on college freshmen's Facebook self-presentation and self development[J]. Dissertations & Theses-Gradworks, 2014.

[24] VALKENBURG P M, Peter J, SCHOUTEN A P. Friend networking sites and their relationship to adolescents' well-being and social self-esteem[J]. CyberPsychology and Behavior,2006,9(5):584-590.

[25] LEE S Y. How do people compare themselves with others on social network sites? The case of Facebook[J]. Computers in Human Behavior,2014,32(C):253-260.

[26] TIGGEMANN MSLATEA. NetGirls: the Internet, Facebook, and body image concern in adolescent girls, Flinders University, Adelaide, South Australia.[J]. School of Psychology, 2013, 46(6):630-633.

[27] LAROSE R,MASTRO D,EASTIN M S. Understanding Internet usage A Social-Cognitive Approach to Uses and Gratifications [J]. Social Science Computer Review,2001,19(4):395-413.

[28] KIM J, LAROSE R, PENG W. Loneliness as the cause and the effect of problematic Internet use: the relationship between Internet use and psychological well-being[J]. Cyberpsychology & Behavior the Impact of the Internet Multimedia & Virtual Reality on Behavior & Society, 2009,12(4):451.

[29] 周 浩, 龙立荣.共同方法偏差的统计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004,12(6):942-950.

[30] VOGEL E A,ROSE J P,ROBERTS L R etal. Social comparison, social media, and self-esteem[J]. Psychology of Popular Media Culture,2014,3(4):206-222.